20世紀中國繪畫教科書

——以傅抱石《中國繪畫變遷史綱》為例

文_沈淑琦

東南大學藝術學院

內容提要:20世紀初,中國社會動蕩,中國美術教科書正處于萌發期,教育家、書畫家傅抱石將他的藝術思想體現在《中國繪畫變遷史綱》教材中,這本教材是他關于中國藝術理論的代表著作之一。本文比較此教材和當時中國繪畫史的相異之處,并梳理此書的創新點和核心思想:以系統性、主題式而非斷代的方式書寫,提出研究中國繪畫的三大要素——人品、學問和天才,力尊南宗,不認同中西繪畫融合的方式。

一、傅抱石著《中國繪畫變遷史綱》初衷

傅抱石(1904—1965),中國現代教育家、書畫家(圖1)。本名瑞麟,江西南昌人,祖籍江西新余,年幼自學刻印,少年家貧,11歲在瓷器店學徒,爾后自學書法和繪畫,18歲開始賣畫鬻印,自號“抱石齋主人”。1923年,20歲的傅抱石入江西省立第一師范學校,轉入藝術科,開始美術創作和美術理論研究。1925年,22歲的傅抱石撰寫第一本著作《國畫源流述概》[1]5-7,這改編自他教的國畫史課程教材。1926年,傅抱石畢業后任教于江西省立第一師范學校附屬小學;1929年,任教于江西省立第一中學初中部,并完成《中國繪畫變遷史綱》(以下簡稱“《史綱》”);1930年,他升任江西省立第一中學高中藝術科教師,講授國畫、手工和音樂課程;1931年,《史綱》由上海南京書店出版,并成為江西省立第一中學高中藝術科的國畫教材。

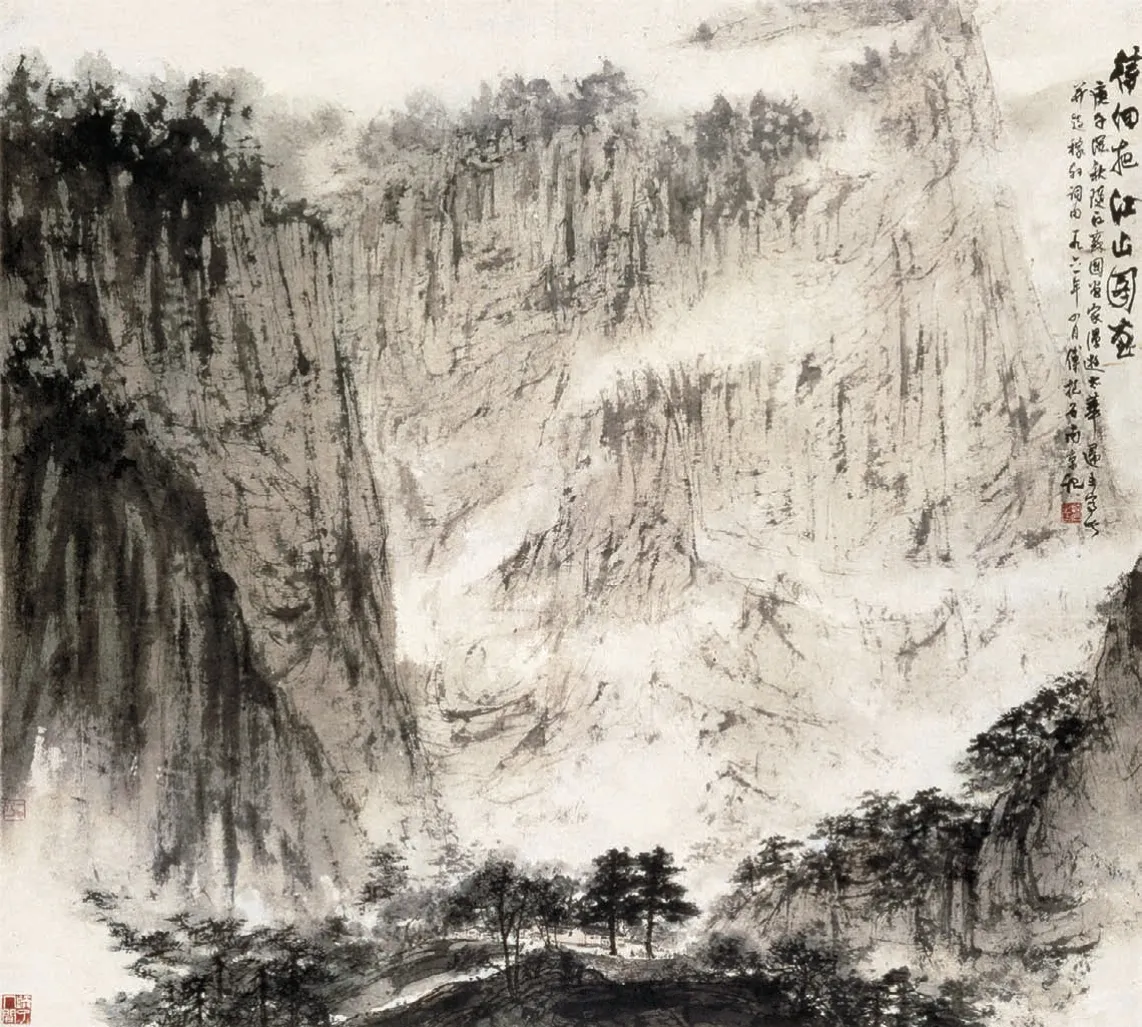

圖1 傅抱石 待細把江山圖畫100cm×112cm1961 中國美術館藏

出生于清末的傅抱石,雖然家境貧寒,但好學向上。他以淺顯易懂的白話文在《史綱》中寫下他看到的中國藝術現狀:“好比你床上枕頭底下的鈔票,隔壁老二比你清楚得多了。五元一張的,或一元一張的,中國銀行的,或交通銀行的,新的,舊的,完好的,破爛的;老二通通了然胸中。”[2]4目睹不斷流失的中國古人手跡,他心急如焚:“但老二是有力量注意,是有力量侵略的啊!中國藝術的結晶,古人精神的寄與,難道鈔票還不如?非把它去換鈔票就不可以么?”[2]4所以,身為中國“老大哥”,他不愿“低頭去問隔壁的老二”,認為這是“丟丑,是自殺”[2]4。自1905年中國廢除科舉考試之后,中國新式教育面臨青黃不接的階段,身為教師的他嘆息:“今日的中國民眾,有百分之九十的人還不明白畫(中國畫)是怎么一回事。因為中國繪畫的書籍有多少?研究者又有多少?在中國的地位怎樣?……這一切都是使人哭的材料。”哭泣不可恥,他要將構建中國畫史的期許寫成書:“至少,我們須自己起來擔任這重要而又被詛咒的擔子。只要不糟踏自己的天才,努力學問品格的修研,死心踏地去鉆之研之,其結果,最低限度也要比隔壁老二強一點。”[2]4-5年輕的傅抱石一肩挑起擔子,他不愿低頭向他人示弱。

20世紀20年代,中國繪畫史相關書籍日益增加,如:陳師曾《中國繪畫史》(1925),以斷代史分為三部——上古、中古和近代史[3];潘天壽《中國繪畫史》(1926),以斷代史分成四部——古代、上世、中世和近代史[4];鄭午昌《中國畫學全史》(1929),將中國繪畫史分為實用期、禮教期、宗教文化期和文學化時期[5];朱應鵬《國畫ABC》(1928),分三十章陳述各代的中國繪畫史[6]。身負教材編纂任務的傅抱石,不滿意上述的中國繪畫史,因為他們使用“朝代演變”的繪畫史觀。1926年,民國時期書畫鑒賞、史學家余紹宋編寫的《中國畫學源流之概觀》也按斷代將中國繪畫史分為上古、中古和近古時期。

傅抱石《史綱》導言云:“什么上古、中古,什么初唐、晚唐,生吞活剝,似乎增加系統的紊亂,軼出系統的真正面目,于系統是毫發無補?”[2]3他指出“中國繪畫史”的朝代更迭,對讀者梳理中國繪畫史的全貌沒有幫助。他說“斷代的太破碎了!記帳式的太死氣,應當指出一條正路來”[2]5-6。他的“正路”就是闡述中國繪畫史的《史綱》,他不滿足依托于政治史的繪畫史,而他的問題意識是什么呢?

二、《史綱》提出的幾個問題和答案

首先,傅抱石在《史綱》的自序中提出了四個問題:

A.畫體、畫法、畫學、畫評、畫傳,是不是可以混為一談?

B.中國繪畫有沒有斷代的可能?

C.記賬式和提綱式,哪種令讀者易得整個的系統?

D.應否決定中國繪畫的正途?[2]1

關于這四個問題,他直接回答:

A.提倡南宗。

B.注意整個的系統。

C.前賢的畫論,有必不可不讀的,都按時按人插入,使旁收理論的實效。

D.顧及興味的豐富。

E.在量的方面,是每周二小時,供一年用。[2]2

傅抱石說明《史綱》就是要記述以書畫為主的變遷歷史,不依賴政治的斷代史觀。他談到繪畫技術對學畫之人的重要性:“茲假定學國畫的人,以高中程度為標準,那畫法重于畫學,畫學重于畫體,畫體重于畫傳,畫傳重于畫評。”[2]1這回答了他第一個問題。畫體、畫法、畫學、畫評、畫傳依此分出前后順序,畫法為重。尤其是他開宗明義地提倡董其昌的“南宗”說[2]1-2,并融畫體、畫論、畫學于書中。他強調之前的中國繪畫史,是系統性太偏狹的斷代定義。他再加上提綱式和趣味性的內容,以七章著成此書,提供學生每周二小時、共一年閱讀量的課程[2]1-2。

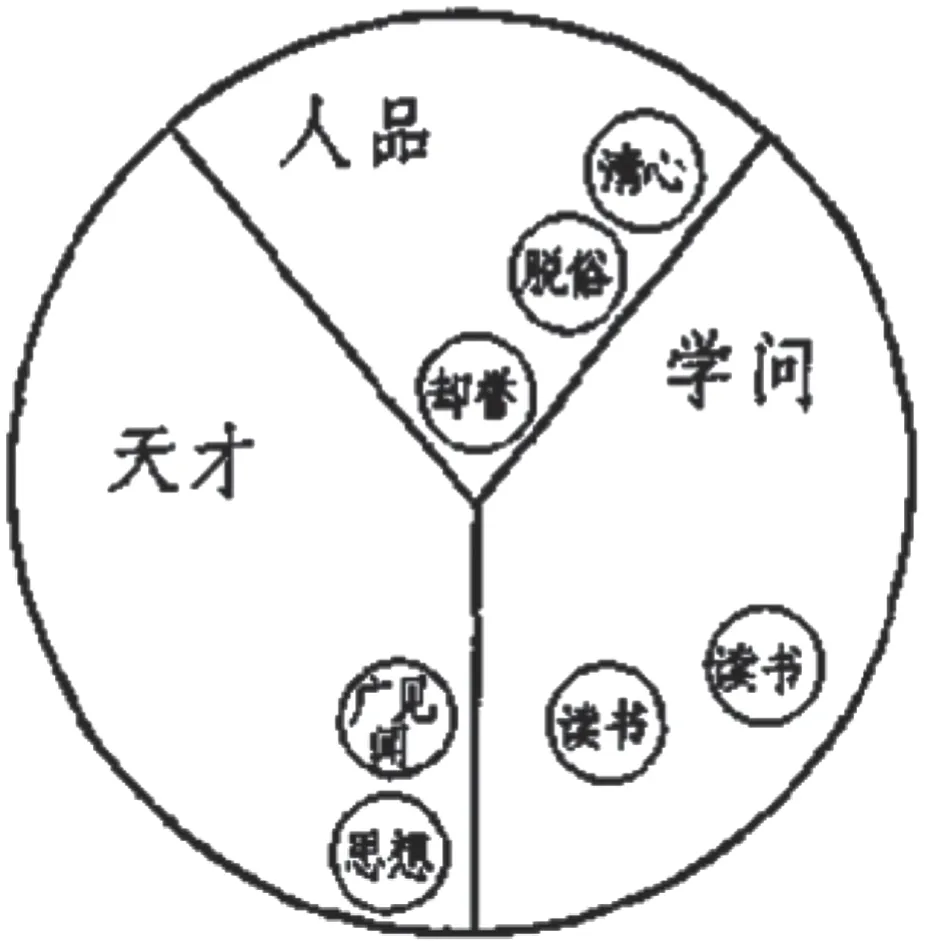

不同于上述20世紀初的中國繪畫史著作,傅抱石在《史綱》第一章中就系統整理出董其昌、沈宗騫、陳衡恪對文人畫的標準,提出研究中國繪畫的三大要素——人品、學問、天才(圖2),強調學習中國繪畫的三分法:人品占據最關鍵的位置;繼之,還要勤讀書才能有學問,理解畫學、畫論;天才則是畫才,指繪畫能力。他肯定文人畫的鮮明傾向,《史綱》運用近40種歷代畫論、畫史數據,以南宗文人畫標準論述中國繪畫史的變遷[7]249-254。他尊崇士人畫(文人畫),貶低作家畫(畫工畫),因為士人之畫“境界高遠、不落窠臼,充分表現個性”,而作家之畫“面目一律,皆有所自鉤摹,徒作客觀的描繪”。他問道:“畫而為工,還有畫嗎?”傅抱石苦口婆心,鼓勵他的學生們走上“士人之畫”的道路[2]6-17。傅抱石刻意貶低“北宗”,尊崇“南宗”,強調讓學生學習“境界高遠、不落尋常窠臼”的士人畫的繪畫精神,以“充分表現個性”[8]13。

圖2 研究中國繪畫的三大要素:人品、學問、天才(摘自傅抱石《中國繪畫變遷史綱》,上海古籍出版社1998年版)

傅抱石在《史綱》中提煉歷代中國繪畫史精華,著重中國繪畫史的“變遷”議題。他從“文字畫”開始,分七章講述:一、文字畫與初期繪畫;二、佛教的影響;三、唐代的朝野;四、畫院的勢力及影響;五、南宗全盛時代;六、畫院的再興和畫派的分向;七、有清二百七十年。值得注意的是,此書只有第三章和第七章出現朝代名稱;魏晉南北朝繪畫史在第二章中講述,五代十國的繪畫史在第四章中講述;第五章談論南宗繪畫的一脈相承,從五代、北宋、南宋延續到元朝;第六章以畫院和畫派為體系論述明朝的中國繪畫;第七章論述清朝繪畫史及畫論。傅抱石從繪畫視角切入對中國歷史的論述,給予美術教育界新的思考。

關于20世紀中國繪畫何去何從,1918年5月14日,徐悲鴻在北京大學畫法研究社發表演講“中國畫改良之方法”,談道:“中國畫學之頹敗,至今日已極矣。凡世界文明理無退化。獨中國之畫在今日,比二十年前退五十步,三百年前退五百步,五百年前退四百步,七百年前千步,千年前八百步,民族之不振可慨也。夫何故而使畫學如此其頹壞耶,曰惟守舊,曰惟失其學術獨立之地位。”(摘自1918年5月23日至25日《北京大學日刊》)1931年的傅抱石,以歷史線索貫穿《史綱》,一方面,使中國繪畫史的地位獨立起來,擺脫了附屬于政治史、經濟史、社會史等的地位,提高了中國繪畫史本身的文化價值;另一方面,致力使中國繪畫史研究對世界做出貢獻。他出版此書時,已認識到鞏固中國繪畫地位的意義,希望中國繪畫在世界藝術史上占有一席之地。他的《史綱》流露出強烈的民族氣息,具有審美本位的美術史觀。[9]

關于中國畫和西洋畫的優劣,1917年康有為在《萬木草堂畫序》中語重心長地說道:“它日當有合中西而成大家者……合中西而為畫學新紀元者。”[10]1918年,徐悲鴻的見解是:“中國畫在美術上,有價值乎?曰有。有故足存在。與西方畫同其價值乎?曰:以物質之故略遜,然其趣異不必較。凡趣何存,存在歷史。西方畫乃西方之文明物,中國畫乃東方之文明物,所可較者,惟藝與術。然藝術復須借他種物質憑寄,西方之物質可盡術盡藝,中國之物質不能盡術盡藝,以此之故略遜。”(摘自1918年5月23日至25日《北京大學日刊》)

徐氏認為的“略遜”,在傅抱石《史綱》中成為保護中國繪畫的“真價值”。傅氏寫道:“‘西人欲知中國繪畫的真價值者,須拋棄其平生所學之美術教育和審美觀念。’那‘真價值’一語,豈非與美術無關?”傅抱石不認同中國和西方繪畫的相融觀:“近代中國的畫界,常常互為攻訐,互作批議,這是不知中國繪畫是‘超然’的制作。還有大倡中西繪畫結婚的論者,真是笑話!結婚不結婚,現在無從測斷。至于訂婚,恐在三百年之后。”他不認同中西繪畫的融合:“不過把中國繪畫的左右前后隨便取一點看來,知道了前后左右都是造成‘超然’的材料。‘超然’不打倒,所謂‘中西’在繪畫上永遠不能并為一談。……東畫西化,或西畫東化,也信口道出。比如西方的圖案畫,已經遠別它本身的目的而從事調劑的運動。……人不像人,鬼不像鬼!……中國繪畫根本是興奮的,用不著加其他的調劑。”[1]8當時還未赴日學習的他,反對康有為等“熔中西為一爐,開啟新世界”的主張。他相信中國繪畫有本身的獨立性,并以《史綱》傳播之。

傅抱石的《史綱》以培育藝術人才為主要目標,主張中國畫是不能拿中國以外的標準來衡量的,更以中國特有的民俗來比喻:“拿非中國畫的一切,來研究中國繪畫,其不能乃至明之事實。和拿中國老式的繡鞋,強穿于天足的婦女是一樣。繡的美丑不是問題,合不合才是重大的意義。”[2]7傅抱石在《史綱》中提出“合腳論”,全然捍衛中國畫的藝術教育價值。無獨有偶,傅抱石希望以系統性通史架構書寫中國藝術史的做法,在國際上也有呼應。例如:1997年,藝術史家柯律格出版的《中國藝術》(Art in China),就以墓室藝術、宮廷藝術、寺觀藝術、文人生活中的藝術和藝術市場來建構中國藝術史[11]。

結語

傅抱石在《史綱》中提出四個問題,并通過七章易讀的白話文來回答。此書的創新點和核心思想包括:1.指出研究中國繪畫的三大要素是人品、學問和天才;2.打破純斷代史的畫史,而以系統性、主題式的“文字和圖畫”“宗教”“畫院”“南宗”等主題切入;3.力尊“南宗”畫論;4.不同意中西融合的中國繪畫方向。《史綱》奠定傅抱石關于中國藝術的理論基礎,傳播他了的美術教育思想,為他后續的中國藝術理論研究提供了豐富養分。