打磨細節,盤活知識,成就精彩數學課堂

[摘? 要] 教師只有預設和打磨好每一個教學細節,才能盤活每一個知識點,將新的教學理念落到實處,讓課堂教學更加有效,成就精彩數學課堂。教師打磨細節的策略主要有:趣味預設細微處,確保流暢;準確打磨關鍵點,減少出錯;機智解決模糊層,切身體驗;拓展思維空間時,彰顯個性。

[關鍵詞] 細節;數學知識;精彩課堂

課堂教學由多個教學環節構成,而每個教學環節又包含了一些教學細節。高爾基說,細節是隱藏在文字間的魔術。對于數學課堂而言,最能體現課堂精彩的莫過于散落在教學環節中的那些閃光的細節。教學“細節”雖然意指“細小的枝節”,但體現了教師的教學理念、教學經驗和教學機智。因此,教師只有預設和打磨好每一個教學細節,才能盤活每一個知識點,將新的教學理念落到實處,讓課堂教學更加有效,成就精彩數學課堂。

一、趣味預設細微處,確保流暢

預設就是根據數學教學的內容、數學教學的目標和學生已有的認知水平,優選教學手段、教學技巧和教學方法,系統地規劃數學教學的過程,使數學教學活動能按一定的程序正常開展。預設針對生成而言,兩者既相互依存又相對獨立。雖然生成并不會受到預設的制約,但是成功、有效、精準的預設能夠讓生成更加精彩。因此,對于數學課堂教學,教師應該認真細致地進行預設,預設得越成功、越有效、越精準,生成就會越精彩,數學的教學就會越流暢。

課前準備是否充分,很大程度上決定了一節課的成敗。課前準備充分,則有了精心的預設,課也就會上得得心應手;課前準備倉促,則失去了有效的預設,課常常會上得雜亂無章。可見,充分而合理的預設對課堂教學十分重要,直接關系到教學的效率和教學的質量。那么,課前教師需要有策略地預設。小學生都是活潑的生命個體,有趣的事物往往更能吸引他們的注意力。教師可以預設趣味性的細節,讓學生興趣盎然地進行思考、探究和學習,讓小細節發揮大效果,確保課堂教學的流暢。

案例1? 四則混合運算

師:四則混合運算已經學完了,下面我們來理一理運算順序,大家有沒有興趣呢?

生(齊):有!

師:好。現在需要在“括號內、乘除和加減”3個中選一個做“老大”,你們選哪一個?

生(異口同聲):括號內。

師:誰能說一說選它的理由是什么?

生1:括號內的需要先算,所以它做“老大”沒人有意見,都得為它讓路。(其余學生哄堂大笑)

生2:在計算時,首先考慮括號內的運算,所以它是“老大”。

師:你們的理由非常充分,那“老大”選完了,“老二”是誰呢?

生3:乘除。

師:理由呢?

生3:如果“老大”不在,運算時先算乘除,后算加減,所以乘除自然是“老二”。

師:只剩下“加減”了,那它就是“老三”。今天我們給它們安排了一個“輩分”,你們記住了嗎?運算順序有沒有理清呢?還會出錯嗎?

……

經過這樣一番整理復習,讓運算順序有了各自的“輩分”,使學生獲得了深刻的理解和認識。之后,只要解答四則混合運算,筆者總能聽見學生自言自語:“先看有沒有老大……”顯然,正是由于教師抓住了運算順序的本質,以幽默的語言讓學生在細節處領會了其中的奧秘。這樣的教學不僅有趣,也很流暢,學生自然學得輕松,更重要的是有效提升了自身的計算能力。

二、準確打磨關鍵點,減少出錯

學生做數學題,經常會出錯。尤其是題目數量越多,運算步驟越多,學生出現的錯誤也越多。學生雖然知道計算不能馬虎、不能粗心,但很難實現“零出錯”。大多數學生都意識不到自己出現的錯誤,盡管學生進行了驗算或復查,但就是發現不了自己的錯誤。對此,教師不能單純地運用“判錯→講評→更正”的教學方式,需要在平時的教學中準確打磨關鍵點,引導學生有意識地觀察題目的特征,根據運算過程的規律,利用相應的算理,減少出錯,提高正確率。

小學數學中關于計算的重要性無須多言,計算是數學學習的一項基本技能。可以說,一旦學生計算的準確性提高了,那么他的數學成績也就提高了。無論課程改革如何深入,無論計算器多么先進,教師都需要教會學生基本的口算與筆算,提高學生的計算能力。因此,針對計算教學,教師需認真推敲和周密設計每一個教學細節,尤其要對教學的關鍵內容精心打磨,以減少學生的出錯,為提高他們的計算能力而努力。

案例2? 三位數減兩、三位數(退位)的減法

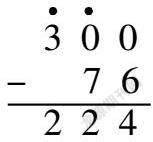

分析:對于300-76的計算,根據筆者多年教學的經驗可以發現不少學生容易計算為300-76=234。針對這一情形,筆者深入思考和設計了以下教學過程:

師:剛才我們重點討論了計算算法,下面讓我們一起來交流豎式計算。

師:我們一起來看這個豎式,老師希望大家將重要部分圈起來,你覺得哪里需要圈?并說一說原因。

生1:我會圈中間0上面的“·”,因為算式中個位上的0減6不夠,需要向十位上借一當十。

生2:我會圈3上面的“·”,因為中間0不夠減7,需要向百位上借一。

師:你們真是有想法的好孩子,回答得特別好!其他同學是不是也認可他們的觀點需要將兩個“·”圈起來?(其余學生點頭表示贊同)

師(拾級而上):那其他人還有沒有想法呢?

生3:我覺得可以將得數中間的2圈一圈。

師:老師也這樣認為,你能告訴大家為什么嗎?

生3:中間的0被個位“借走一個”,即便它再向百位借一,也是沒有10個十的,而是只有9個十,這里需要注意到“9個十減7個十是2個十”,所以這里的2很關鍵,一定要圈一圈。

……

不可否認,正是因為教師精準切入,引起了學生的辯論、質疑和反思,通過“圈一圈”將每一個關鍵點羅列出來,引起學生足夠的關注和重視,才使得之后的練習和作業都能“引以為戒”,提升計算的正確率。在后續的教學實踐中可以發現,不管是連續進位問題,還是退位加減豎式計算,學生的出錯率大大減少了。顯然,如此精心打磨的課堂給予了學生積極的情感體驗,課堂教學富有成效。

三、機智解決模糊層,切身體驗

課堂教學是通向未知領域的旅行,意味著教學存在隨機性和偶發性。只有在教學過程中彰顯細節處理的價值,才能通過創意、精彩的細節閃現教師的教學智慧。新課程標準強調教學需要通過動手操作讓學生“動”起來,在切身體驗中更好地構建數學知識。這就需要教師設計好有效的操作活動,從知識的模糊層面出發深入挖掘其中蘊含的教學真諦,做好機智的處理,給予學生真實的體驗,讓枯燥的數學教學變得具有生命活力,讓課堂因此而精彩。

案例3? 認識“>、<”

分析:一年級的學生對數的認識十分模糊,常常很難將符號與數很好地聯系在一起,容易造成混淆。因此,“認識>和<”的教學對于教師來說難度較大。不少教師會選擇編口訣讓學生記憶,但效果很難盡如人意。為了促進學生的理解,筆者在細節處細致打磨,設計了以下教學過程。

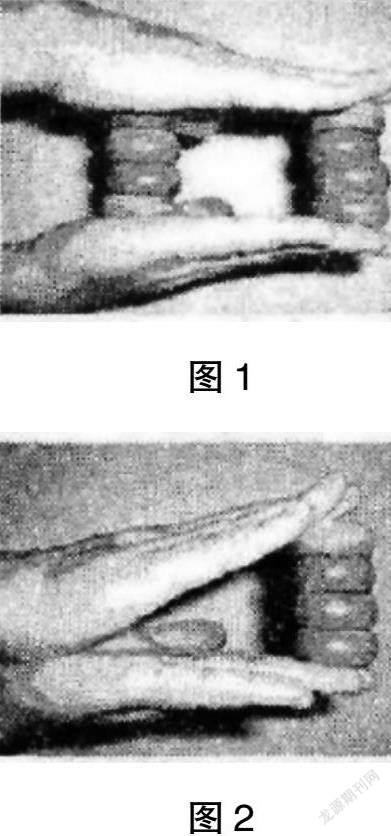

師:大家看,老師手掌前后各有多少顆象棋呢?(教師實物演示,如圖1)

生1:都是4顆,前后數目一樣多。

師:你們聯想一下,像數學中的哪個符號?

生2:像等號。

師:真是觀察仔細、想象豐富的好孩子。

師:那現在呢?老師拿掉了一邊的棋子,現在像數學中的哪個符號?(教師演示圖2)

生3:像大于號。

師:從剛才兩邊一樣多的棋子,到現在一邊沒有一邊有,有的那一邊可以說是比較大……

生4:開口大的一邊有4顆象棋,另一邊沒有。

生5:開口大的一邊象棋數多。

生6:符號開口朝哪邊,哪邊就大。

……

師:你們說得真好,請大家也試一試操作一下,讓你的同桌去猜一猜“>”還是“<”,好不好?

……

教師在教學中要認識到學生數學探究的重要性,清楚把握數學知識和學生認知的模糊層面和疑難點,想方設法為教學設計各種方法,才能在具體教學中發揮主導作用,提升活動設計的實效性。以上案例中,教師從自身的教學經驗出發,基于學生認知的模糊層面,捕捉精彩的、具有價值的教學細節豐富教學,引導學生進行觀察、思考、操作、討論和辨析,讓學生獲得對“>和<”的深刻理解,從此告別“大小不分”的情形。

四、拓展思維空間時,彰顯個性

思維對小學生而言,一般可分為直觀動作思維、具體形象思維和抽象邏輯思維。在小學數學教學中,教師應想方設法地訓練學生的思維,引導學生通過解決數學問題拓展思維空間,讓學生的各種思維融會貫通,使學生的數學學習過程多姿多彩,使學生的數學課堂“風生水起”,使學生的知識個性化建構“風調雨順”。

案例4? 一個紙巾卷的上、下底面是環形,環形的外圓半徑(R)是4厘米,內圓半徑(r)是2厘米,紙巾的厚度是0.02厘米。如果把這個紙巾卷的紙巾全部打開拉直,全長約是多少?

教師要求學生先分析題意,再獨立思考,最后在各自的學習小組里討論交流。全班展示交流時,出現了三種解法。

解法1:紙巾卷是由一圈又一圈的圓圍起來的,紙巾有厚度,一圈又一圈的圓,周長會依次增加,構成等差數列。運用“等差數列求和的公式”,可以計算出這個紙巾卷中紙巾的全長。環形內圓周長:C=2πr=2×3.14×2=12.56(厘米)。環形外圓周長:C=2πR=2×3.14×4=25.12(厘米)。紙巾卷中紙巾的圈數:(4-2)÷0.02=100(圈)。因為紙巾的全長是環形中所有圓的周長總和,所以用“等差數列求和的公式”可以求出紙巾卷中紙巾的全長:(12.56+25.12)×100÷2=1884(厘米)=18.84(米)。

解法2:紙巾卷是由一圈又一圈的圓圍起來的,紙巾有厚度,一圈又一圈的圓,周長不相等且一圈比一圈長,圓的周長依次增加構成等差數列。根據“平均數的思想”,可以用平均圓周長乘紙巾的圈數,求出紙巾的全長。環形內圓周長:C=2πr=2×3.14×2=12.56(厘米)。環形外圓周長:C=2πR=2×3.14×4=25.12(厘米)。平均圓周長:(12.56+25.12)÷2=18.84(厘米)。紙巾卷中紙巾的圈數:(4-2)÷0.02=100(圈)。紙巾卷中紙巾的全長:18.84×100=1884(厘米)=18.84(米)。

解法3:如果先在紙巾卷一面的環形上涂紅色,再打開一小段拉直,就會發現紙巾卷中紙巾的一側是一條細長的紅線。可想而知,當把紙巾卷上的紙巾全部打開拉直時,紙巾卷紙巾的一側就是一個又細又長的紅色長方形。紅色長方形的長,就是紙巾卷中紙巾的全長;紅色長方形的寬,就是紙巾卷中紙巾的厚度;紅色長方形的面積,就是紙巾卷一面的環形面積。用環形面積(紅色長方形的面積)除以紙巾的厚度(紅色長方形的寬),就可以求到紙巾卷中紙巾的全長。環形面積:S=πR2-πr2=3.14×42-3.14×22=37.68(平方厘米)。紙巾卷紙巾的全長:37.68÷0.02=1884(厘米)=18.84(米)。

顯而易見,案例4中求紙巾卷紙巾全長的三種解法,學生交叉運用了直觀動作思維、具體形象思維和抽象邏輯思維。這些思維在特定的情況下,有可能是相對獨立的,也有可能是相互交叉的。學生運用這些思維,能夠揚長避短,相互協調,相互補充,彰顯個性,拓展思維的空間。

總之,關注教學細節,就是關注教師自身的教學行為是否基于新課程的要求塑造的,也就是追求數學教學的智慧化、精確化和合理化的體現。教師精心打磨教學細節,不僅可以盤活數學知識,讓教學過程更具體、更豐富、更充實,而且可以突出教學重點,凸顯教學亮點,讓學生陶醉其中,綻放個性魅力,成就精彩數學課堂。

作者簡介:沈斌興(1974—),專科學歷,中小學一級教師,從事小學數學教學工作。