稻縱卷葉螟雙性引誘劑、生物食誘劑田間藥效試驗簡報

何毅方 顧士光 朱彩華 裴義瑋 邵彬 姚永根

(上海市金山區農業技術推廣中心,上海 201559)

性誘捕劑誘殺稻縱卷葉螟,是利用性誘捕劑誘芯釋放人工合成的雌性性信息素,吸引田間尋求交配的稻縱卷葉螟雄蟲,然后將其誘殺在誘捕器中,使雌蟲失去交配的機會,不能有效地繁殖后代,從而減低水稻田間稻縱卷葉螟后代種群數量,進而達到防治稻縱卷葉螟的目的。目前,該技術是上海市金山區水稻綠色防控示范區生物防治稻縱卷葉螟的主要措施之一。

隨著科技的進步,南京新安中綠生物科技有限公司生產的雙性引誘劑和深圳百樂寶生物農業科技有限公司生產的生物食誘劑,具有稻縱卷葉螟雌蟲和雄蟲雙誘捕功效,能夠更直接高效地誘殺稻縱卷葉螟成蟲,從而減低水稻田間稻縱卷葉螟后代種群數量,進而達到防治稻縱卷葉螟的目的。在此背景下,為提高金山區水稻綠色防控示范區生物防治稻縱卷葉螟的水平,筆者于2022年對雙性引誘劑和生物食誘劑在水稻田間對稻縱卷葉螟的誘捕效果、持效性等進行了研究,以期為這兩種藥劑在水稻生產上的大面積推廣應用提供科學依據。現將相關試驗結果報道如下。

1 材料與方法

1.1 試驗概況

供試藥劑為南京新安中綠生物科技有限公司生產的雙性引誘劑和深圳百樂寶生物農業科技有限公司生產的生物食誘劑。供試水稻品種為‘秀水613’,栽培方式為機穴播,于2022年6月6日播種,每667 m2播種量為4 kg。試驗于7 月10 日至9 月12 日(上海市稻縱卷葉螟危害期),設在金山區亭林鎮周柵村一水稻種植大戶的田塊內進行,試驗田水稻成片種植,栽培條件一致,總面積為6 hm2。試驗田土壤為青紫泥,土壤pH 為微酸性、有機質含量在3.5%左右。試驗田溝系排灌通暢,保水性能良好。

1.2 試驗設計

試驗依據施用藥劑不同,設處理:(1)雙性引誘劑處理,面積為20 000.00 m2;(2)生物食誘劑處理,面積為20 000.00 m2;(3)化學防治處理,面積為19 666.67 m2;(4)空白對照(CK),面積為333.33 m2。

各處理的具體試驗設計為:處理(1)的雙性引誘劑誘芯結合誘捕器進行使用,即將誘芯掛于誘捕器上,然后放置于稻田(每667 m2放置誘捕器1個,每個誘捕器內放置1 根誘芯,每30 d 更換1 次),誘捕器放置在田內(距離田邊至少10 m 處),每個誘捕器間隔不少于50 m,誘捕器放置高度在水稻秧苗期為50 cm,在水稻成株期保持誘捕器底部接近水稻冠層葉面;試驗期間全程不使用防治螟蟲、稻縱卷葉螟的藥劑。處理(2)的生物食誘劑誘芯每15 d更換1次,其他放置要求均同處理(1),試驗期間同樣全程不使用防治螟蟲、稻縱卷葉螟的藥劑。處理(3)按照金山區水稻綠色防控示范區的用藥要求,在蟲害發生達標后,使用化學農藥進行防治。遵循達標防治的原則,處理(3)在8月25日進行化學防治,在水稻破口齊穗期、9月7日再次進行化學防治。處理(4)在試驗期間全程不使用防治螟蟲、稻縱卷葉螟的藥劑。各處理除藥劑施用設計不同外,其他田間管理措施均基本保持一致。此外,處理(4)與處理(1)、處理(2)間的距離間隔不少于100 m,處理(1)、處理(2)間的距離間隔同樣不少于100 m。

1.3 調查項目和方法

1.3.1 誘蛾量調查

試驗期間,在發蛾高峰期,每2天調查1次誘蛾量,在發蛾低谷期,每4~6 天調查1 次誘蛾量。調查方法:處理(1)、處理(2)分別固定3個誘捕器,分別調查記錄每個誘捕器誘捕到的稻縱卷葉螟數量(雌蟲和雄蟲數量)、其他雜蟲數量等。

1.3.2 防效調查

分別在8 月30 日(第1 次化學防治后5 d)、9月19 日(定案)調查1 次。具體調查方法:每處理區設3 個重復,每個重復取樣25 穴,調查稻縱卷葉螟幼蟲數量和卷葉數量,并調查每個重復的水稻株數和綠葉數,計算每個重復的百株蟲量、卷葉率和蟲害防效、卷葉防效。

計算方法:蟲害防效=(1-處理區百株蟲量÷空白對照區百株蟲量)×100%;卷葉防效=(1-處理區卷葉率÷空白對照區卷葉率)×100%。

1.3.3 安全性調查

試驗期間目測調查生物食誘劑處理區、雙性引誘劑處理區和化學防治處理區的水稻生長是否有藥害現象出現。

1.4 試驗期間天氣狀況

8月25日(第1次化學防治),多云天氣,東北風2 級,平均氣溫為29.8 ℃,降雨量為0,相對濕度為79%。9 月7 日(第2 次化學防治),多云天氣,東南風3 級,平均氣溫為26.9 ℃,降雨量為0,相對濕度為76%。試驗期間(7 月10 日至9 月12 日),日最高氣溫為25.5~39.8 ℃,日最低氣溫為18.5~29.6 ℃,日平均氣溫為23.2~33.4 ℃,試驗期間,7 月12 日至7 月15 日、7 月17 日、7 月20 日至7 月23 日、7 月27 日、7 月28 日、8 月1 日、8 月4 日至8 月17 日、8 月19 日、8 月20 日、8 月22 日、8 月23 日的日最高氣溫均超過35 ℃,共30 天。

2 結果與分析

2.1 誘蛾量分析

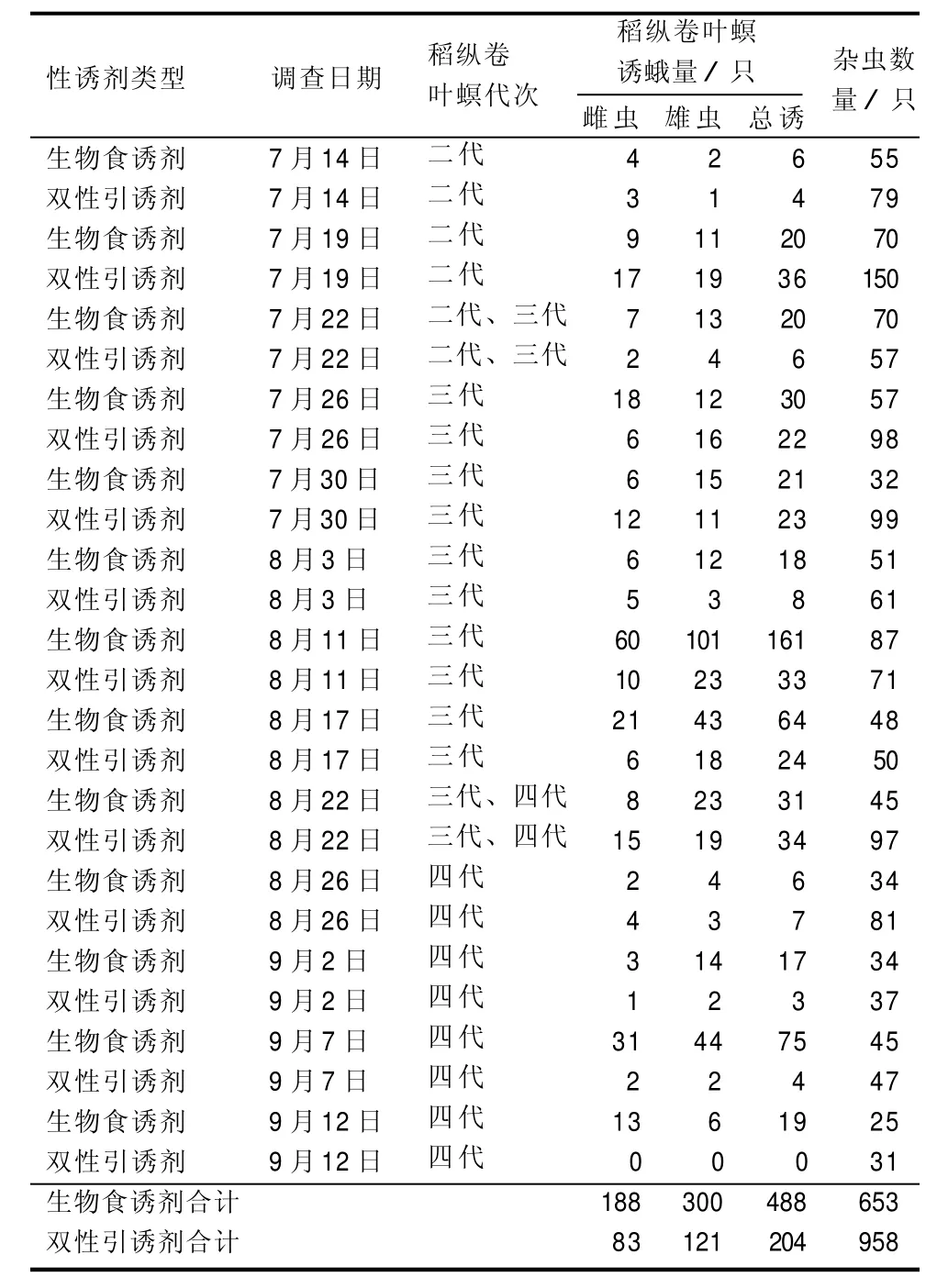

由表1 可知,在2022 年7 月10 日至9 月12 日,生物食誘劑誘捕到的稻縱卷葉螟成蟲數量多于雙性引誘劑,且生物食誘劑誘捕到的雜蟲數量少于雙性引誘劑。3個生物食誘劑誘捕器共誘捕到稻縱卷葉螟成蟲488只,其中雄蟲300只(數量占比為61.48%)、雌蟲188 只(數量占比為38.52%);誘捕到雜蟲653只,未誘捕到二化螟、大螟等其他水稻害蟲。3個雙性引誘劑誘捕器共誘捕稻縱卷葉螟成蟲204 只,其中雄蟲121只(數量占比為59.31%)、雌蟲83只(數量占比為40.69%);誘捕到雜蟲958 只,未誘捕到二化螟、大螟等水稻其他害蟲。對兩處理誘捕到的雜蟲種類進行鑒定,害蟲類雜蟲主要為夜蛾(數量占比為46.57%)、天蛾(數量占比為7.84%)、其他鱗翅目(數量占比為12.75%)、其他膜翅目(數量占比為14.22%)、其他雙翅目(數量占比為4.41%)、半翅目(數量占比為1.47%),天敵類雜蟲主要為食蚜蠅(數量占比為5.88%)、蜘蛛(數量占比為3.92%)、寄生性膜翅目(數量占比為1.47%)、瓢蟲(數量占比為0.98%)、螳螂(數量占比為0.49%)。

表1 稻縱卷葉螟生物食誘劑誘蛾量、雙性引誘劑誘蛾量對比

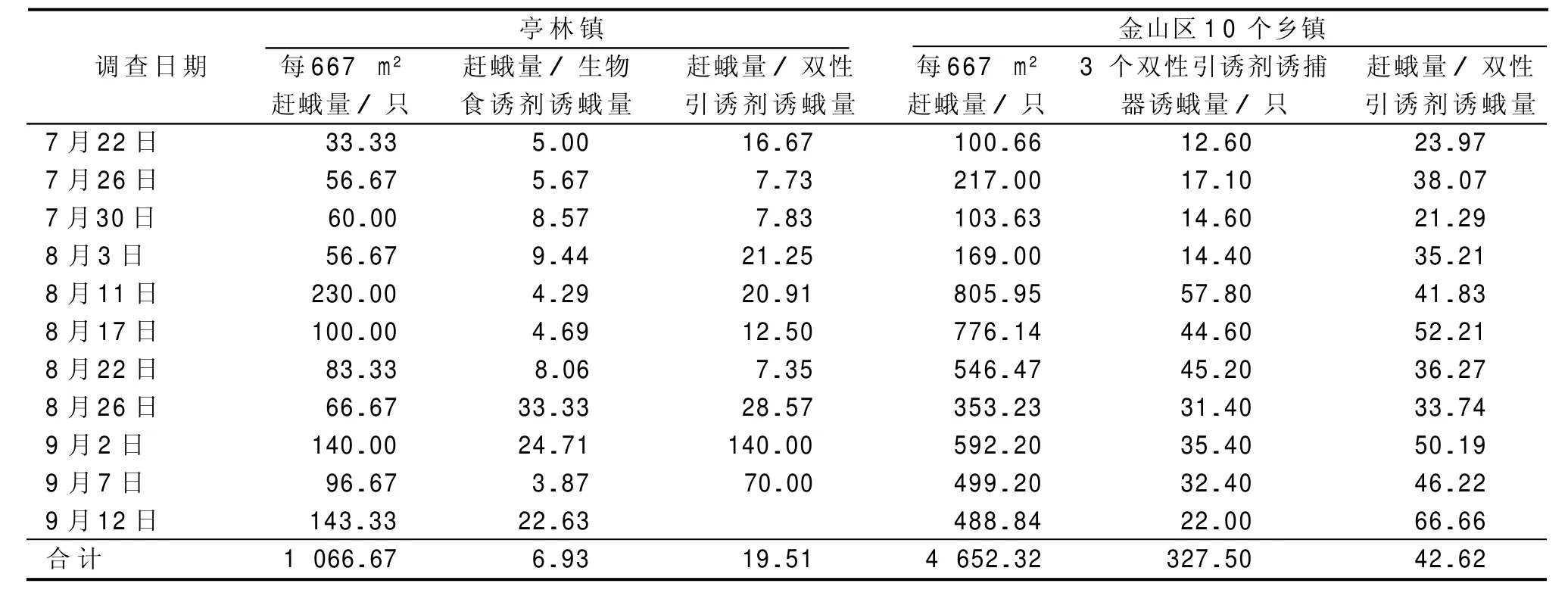

將試驗數據與亭林鎮和金山區十個鄉鎮的相關數據進行對比分析。由表2 可知,在2022 年7 月20日到9 月12 日,亭林鎮大田平均每667 m2趕蛾量為1 066.67 只,試驗田3 個生物食誘劑誘捕器誘蛾量為462只、3個雙性引誘劑誘捕器誘蛾量為164只,大田平均每667 m2趕蛾量/試驗田單個生物食誘劑誘捕器誘蛾量的比值為6.93,大田平均每667 m2趕蛾量/試驗田單個雙性引誘劑誘捕器誘蛾量的比值為19.51;金山區10 個鄉鎮大田平均每667 m2趕蛾量為4 652.32 只,10 個鄉鎮平均3個雙性引誘劑誘捕器誘蛾量為327.50 只,10 個鄉鎮大田平均每667 m2趕蛾量/10 個鄉鎮平均單個雙性引誘劑誘捕器誘蛾量的比值為42.62。以上結果表明,大田稻縱卷葉螟的數量越多,誘捕器的誘蛾量越多,但誘蛾量的數量占比越小,且絕大多數日期表現為雙性引誘劑的誘蛾量占比小于生物食誘劑的誘蛾量占比。

表2 稻縱卷葉螟生物食誘劑誘蛾量、雙性引誘劑誘蛾量與大田趕蛾量的對比

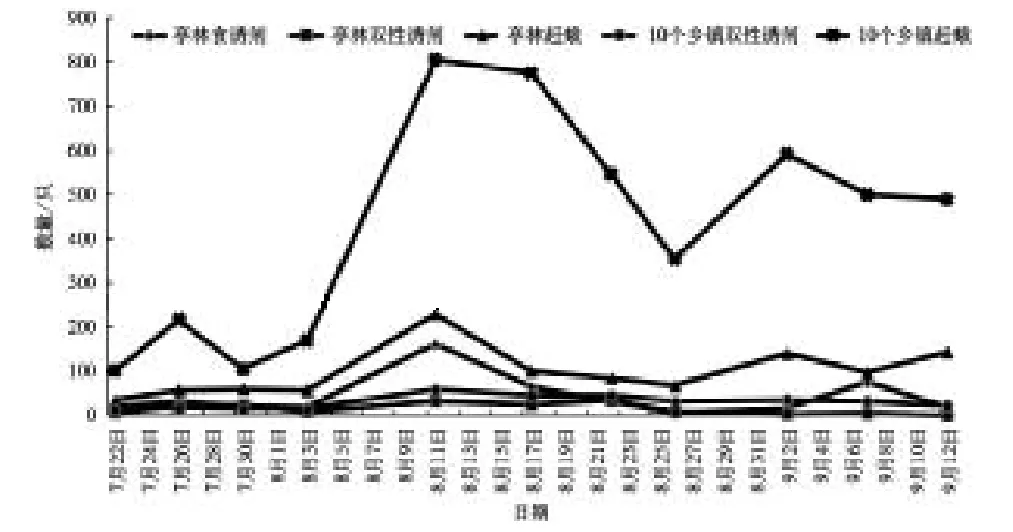

對稻縱卷葉螟的發生代次進行分析,由表1、表2可知,生物食誘劑誘捕器、雙性引誘劑誘捕器對第四代稻縱卷葉螟的誘蛾量及其數量占比均較小,說明第四代稻縱卷葉螟對誘捕劑的趨性較差,具體線性趨勢見圖1。同時,由圖1 可知,第二代、第三代稻縱卷葉螟對誘捕劑的趨性和田間趕蛾量趨勢基本吻合,而第四代稻縱卷葉螟對誘捕劑的趨性和田間趕蛾量趨勢大體相反,這再次印證了第四代稻縱卷葉螟對誘捕劑的趨性和田間發蛾量趨勢不呈正相關。

圖1 稻縱卷葉螟生物食誘劑誘蛾量、雙性引誘劑誘蛾量與大田趕蛾量的對比

2.2 防效分析

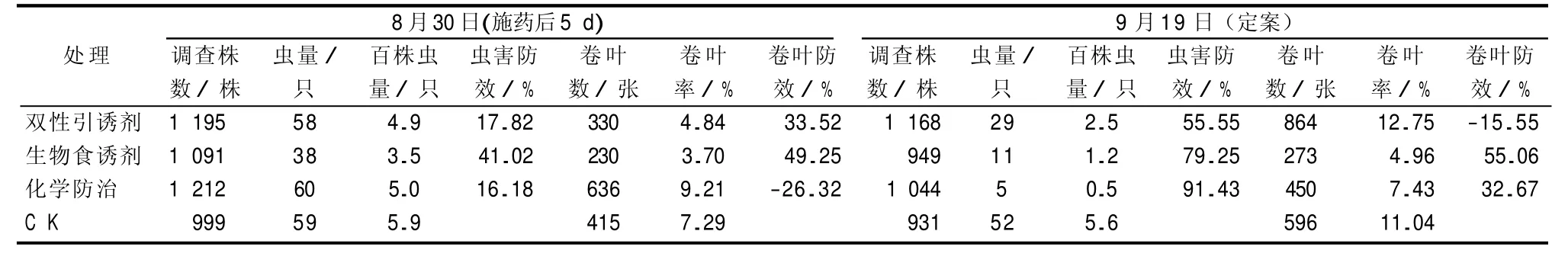

由表3可知,據8月30 日防效調查,3個防治處理對稻縱卷葉螟的蟲害防效從高到低依次為生物食誘劑處理(41.02%)、雙性引誘劑處理(17.82%)、化學防治處理(16.18%),對稻縱卷葉螟的卷葉防效從高到低依次為生物食誘劑處理(49.25%)、雙性引誘劑處理(33.52%)、化學防治處理(-26.32%)。分析上述結果,生物食誘劑處理和雙性引誘劑處理因在前期誘捕了大量稻縱卷葉螟,降低了田間害蟲發生基數,故這兩個處理對稻縱卷葉螟的卷葉防效和蟲害防效均優于化學防治處理。

由表3可知,據9月19 日定案調查,3個防治處理對稻縱卷葉螟的蟲害防效從高到低依次為化學防治處理(91.43%)、生物食誘劑處理(79.25%)、雙性引誘劑處理(55.55%),對稻縱卷葉螟的卷葉防效從高到低依次為生物食誘劑處理(55.06%)、化學防治處理(32.67%)、雙性引誘劑處理(-15.55%)。分析上述結果,經過兩次用藥防治后,化學防治處理對稻縱卷葉螟的卷葉防效和蟲害防效均有所提高。而第四代稻縱卷葉螟對生物食誘劑、雙性引誘劑的趨性偏低,導致生物食誘劑、雙性引誘劑的誘蛾效果不明顯,故田間蛾量大,危害嚴重,防效降低。

表3 稻縱卷葉螟化學防治藥后防效調查

鑒于第四代稻縱卷葉螟對生物食誘劑、雙性引誘劑的趨性偏低,在第四代稻縱卷葉螟發生期間,需在生物防治的基礎上,開展化學防治。

2.3 安全性分析

經試驗期間目測調查,本試驗采用的生物食誘劑、雙性引誘劑和化學藥劑,均對水稻生長安全,各處理區的水稻均無藥害現象出現,表明供試的生物食誘劑、雙性引誘劑和化學藥劑對水稻生長的安全性均較好。

3 結論與討論

試驗結果表明,在2022 年7 月10 日至9 月12日,生物食誘劑誘捕到的稻縱卷葉螟成蟲數量多于雙性引誘劑,且生物食誘劑誘捕到的雜蟲數量少于雙性引誘劑,其中,3個生物食誘劑誘捕器共誘捕到稻縱卷葉螟成蟲488 只、雜蟲653 只,3 個雙性引誘劑誘捕器共誘捕到稻縱卷葉螟成蟲204只、雜蟲958只。8 月25 日調查,生物食誘劑處理、雙性引誘劑處理對稻縱卷葉螟的卷葉防效和蟲害防效均優于化學防治處理,這是因為生物食誘劑處理和雙性引誘劑處理在前期誘捕了大量稻縱卷葉螟,降低了田間害蟲發生基數。9 月19 日調查,化學防治處理對稻縱卷葉螟的卷葉防效和蟲害防效有所提升,而生物食誘劑處理、雙性引誘劑處理對稻縱卷葉螟的卷葉防效和蟲害防效均有所降低,這是因為此時化學防治處理已進行了兩次用藥防治,而第四代稻縱卷葉螟對生物食誘劑、雙性引誘劑的趨性偏低。鑒于第四代稻縱卷葉螟對生物食誘劑、雙性引誘劑的趨性偏低,在第四代稻縱卷葉螟發生期間,需在生物防治的基礎上,開展化學防治。

在本試驗期間,因為高溫天氣頻發,出現了多日極端高溫天氣,而受異常高溫影響,生物食誘劑和雙性引誘劑的揮發速度有所加快,這影響了藥劑的持效性,可能會導致誘蛾量減少,再加上在本試驗期間稻縱卷葉螟的田間發生量較往年大幅偏少,故對生物食誘劑和雙性引誘劑的具體應用效果驗證造成了一定的影響。因此,為了更全面、科學地掌握生物食誘劑和雙性引誘劑對稻縱卷葉螟的誘捕效果,建議在優化實施方案后,進一步開展相關試驗,以期為生物食誘劑和雙性引誘劑的大面積推廣應用提供科學依據。