廣西彩調劇融入音樂專碩課堂的可行性分析

熊 琨,楊群群

(廣西大學 廣西 南寧 530000)

隨著社會的進步發展,傳統藝術形式的舞臺吸引力逐漸弱化。廣西彩調劇這種極具地方特色、群眾基礎龐大的傳統戲曲文化如果未能得到有效保護傳承,那么中國的傳統戲曲文化將失去一抹色彩。同時,為深入學習貫徹黨的精神、全國教育大會和全國研究生教育會議精神,各高校應積極響應我國教育部對研究生課程改革方面提出的明確要求,探索建立以實踐能力培養為重點、以產教融合為途徑的中國特色專業學位培養模式,專業學位研究生教育需要重視實踐研究,豐富教學內容多樣性,實現與民族文化的融合,這樣才能使得我國豐富的民族音樂文化得以在校園內發展,同時也推動了廣西本土戲曲音樂文化的傳承。因此對于將廣西彩調劇融入音樂專碩課堂的可行性進行分析有著重要的意義。

一、彩調劇的音樂表現

彩調劇,在廣西被稱為“采茶”“調子戲”“哪嗬嗨”等,是流傳于廣西的地方小戲種,發展至今已有上百年歷史。彩調劇主要分布在桂北、桂中、桂西南地區,但關于其最初的創作者、演職人員等沒有太多的史料記載。關于彩調劇的源起有兩種說法:一是受到南方花鼓戲的影響,隨著政治經濟的發展以及地理環境、人文風俗的影響,彩調劇逐漸發展出不同的地域流派;二是源于“唱采茶”即彩調說。丘振聲的《彩調沿革初探》、沈桂芳的《彩調音樂》、蔡定國的《彩調藝術研究》等都將廣西桂北各地府縣志中記載的廣場歌舞——民間節慶(主要是元宵燈節)的戲擬化表演認定為彩調源頭。[1]中國的傳統戲曲文化豐富多彩,與西方戲劇相比,中國戲曲表現出程式性、綜合性等特點。除此之外,中國的戲曲文化特點是由其地理環境、文化底蘊所決定的。廣西這片富饒的土地上聚居著13 個少數民族,優享著得天獨厚的民族文化,因而繁衍出壯劇、邕劇、牛娘劇、師公戲等地方特色戲種。

彩調劇聞名廣西得益于其獨特的音樂表現,大多以反映勞動人民的家庭生活、愛情為主題,也涉及一些廣西壯族人民的歷史、地理、民風民俗等題材,表演時主要采用通俗易懂的桂柳方言,劇中的方言詞以日常出現的口語為主,以活潑歡樂的形式在舞臺上呈現,劇目內容也與人民群眾的日常生活息息相關。彩調劇以其獨特的通俗化色彩感染著大眾,充滿了壯族人民的生活情緒和勞動智慧,展現出濃厚的民族特色,深得廣西各民族人民的喜愛。[2]

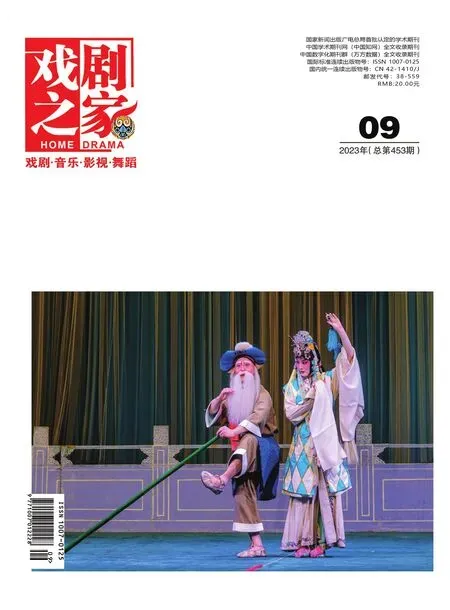

具體來說,彩調劇的音樂樂段共有三個特點:其一,彩調劇的樂段非常接地氣、幽默風趣、通俗易唱,在結構上表現為“一段式結構”,一般采用單樂段或復樂段構成的一段體結構;其二,彩調劇的音域跨度較小,沒有大音域跳動,音域區間對于平民百姓是很友好的,又比較適合人們傳唱;其三,廣西彩調劇的調式調性為傳統五聲音階,旋律優美且民族風味濃厚。在音樂唱腔方面可分為板類、腔類、調類三大類,可依據角色為大眾進行個性化服務。其曲調是從對子調發展而來的,還有部分曲調吸收了江南的民間小調,因而有調多公用、板腔細分的說法。其獨特之處在于表現青年男女心情愉悅和彼此相愛的情意唱段采用的曲調大多是五聲徵調式,而挑擔腔、飲酒腔等采用的則是五聲商調式。彩調劇的服飾妝容沒有特別的華麗富貴,而是根據人物形象特征定制專屬服裝和妝容造型。比如丑角就是在鼻梁、眼圈周圍畫白色油彩圈,再配合上搞怪的面部表情,幽默逗趣的表演風格讓觀眾笑得前仰后合。

二、彩調劇的發展現狀分析

(一)廣西彩調劇的發展現狀

彩調的發展最早可以追溯到光緒年間,彼時,廣西彩調受到江西采茶戲、湖南花鼓戲和桂劇等影響,由北向南流傳發展,形成了以桂林、宜州、柳州為中心的主要發展地區。[3]彩調團主要是由農民自發成立的業余調子劇團,新中國成立后相繼組建了專業劇團。20 世紀50 年代至21 世紀初,《龍女與漢鵬》在北京成功上演后,“彩調”便有了正式的名字——“彩調劇”。20 世紀90 年代,彩調劇《哪嗬咿嗬嗨》榮獲文華獎、中國曹禺戲劇文學獎等國家級獎項共23 項,從此廣西彩調劇的名聲響徹海內外,將彩調劇藝術推向了高潮。2006 年5 月,彩調經國務院批準被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

廣西彩調劇目前大多活躍在農村地區,農村的業余彩調團發展群體龐大,而集中于城市發展的專業彩調劇團只有三家:廣西彩調團、桂林彩調團、柳州彩調團。在彩調劇的人才培養方面,目前只有彩調劇團以及專業的藝術院校會舉辦短期培訓班以及傳承培養活動。彩調劇的“四大名旦”——梁如山、潘發甫、吳老年、劉芳四位藝術家已經離我們而去;現能授課的“老傳承人”的身體健康狀況也不容樂觀。[4]盡管彩調劇團一直在培養年輕人,不停地為彩調劇舞臺注入年輕血液,但因其經驗欠缺,對于彩調劇中的技巧性表演仍難以勝任。

(二)廣西彩調劇在高校音樂專碩課堂的傳播現狀

通過調查發現廣西目前的高等學府中,關于本土藝術文化的傳承發展主要集中于專業藝術院校和部分職業院校,例如廣西藝術學院開設了專門的戲曲班,傳授編排廣西特有的戲曲藝術,對廣西壯族音樂文化起到了很好的傳承發展作用。2020 年,廣西大學獲得了國家級“中華優秀傳統文化(彩調劇)傳承基地”認定,建立了彩調劇實踐場所,為培養彩調劇專業人才開拓了一條新道路。[5]

但是彩調劇在高校音樂專碩教育傳播中還存在著一些局限性。大多數高校研究生的音樂學習活動展現出了程式化、應付性的特點。學習了一首歌曲之后,直到期末考試或者比賽時才會去考慮完整的歌曲塑造,不然就是考試的時候在臺上唱5 分鐘就結束,或者為了獲得某個學科的學分要求才主動去學習,缺少人物個性化設計;加上音樂專碩學生學習的是系統的民族、美聲、流行唱法,其中專業歌曲的行腔走字與廣西彩調劇的戲曲風格實在大不相同,短時間內對于這類音樂的學習難度較大,學生比較容易放棄。再比如在音樂專碩聲樂課堂中,部分老師認為彩調劇是民間的戲曲小調,主要是人民群眾用來自娛自樂的一種休閑曲調,不適合作為聲樂學習的曲目,使其傳播受到一定的阻力。彩調劇的劇目編排以及演唱方面有頗多講究,其音樂伴奏形式比較難掌握,場地限制較大,所以無疑給編排增加了難度。此外,彩調劇也需要一定的肢體技藝,比如根據角色需要載歌載舞,對形象上的高矮胖瘦等有所要求,而且彩調劇演出時常常使用廣西本土方言,這也給學生表演帶來一定的難度。

三、彩調劇在高校音樂專碩課堂中的傳習策略

(一)開設彩調劇表演課

廣西各高校注重對地方戲曲文化的保護和傳承必然少不了專門開設相關特色課程,例如開設專業的彩調劇表演課。課程設置方面需要有明確的課程目標和科學的教學方法,要配備專業的彩調劇老師,彩調劇老師與學生的聲樂導師可以共同指導學生。彩調劇的課程包括理論學習和實踐學習,讓學生能了解到彩調劇的歷史文化,明確對于彩調劇與其他音樂唱腔的區別在哪里。彩調劇的課程要摒棄以往只專注于投影儀放映文字且圖片較為隨意的課堂模式。彩調劇這種風土人情濃厚的地方小戲需要配合演唱進行講解,因為即使整節課都讓學生觀看影片,其對于影片的理解也未必深刻,對于彩調劇的熱情難以長時間保持。更何況學生來自五湖四海,有的可能剛剛接觸彩調劇,不能完全獨自欣賞這種地方性較強的藝術形式,因而教師需要逐步引導他們。

(二)融入音樂專碩聲樂課堂中

廣西各高校的音樂專碩課堂中有關彩調劇的教學實踐還較少,而且其中大部分僅涉及彩調劇理論知識的學習。在課堂中融入廣西本土戲曲彩調劇的實踐學習既可保留傳統的藝術授課形式,又能突出廣西彩調劇的音樂特點,從而創新出雙管齊下的高效課堂傳習模式。在音樂專碩教育培養中,除了固定的每周演唱一些專業性聲樂作品外,教師還可以教學一些廣西當地的特色歌曲,要求學生盡量把專業演唱要求與彩調劇的演唱特點結合起來,這樣既保證了演唱的規范,保持科學的發聲狀態,又能突出彩調劇的特色。在課堂指導過后,教師還能將學生帶到當地的彩調劇場中,讓學生在彩調劇場中進行鏡頭式表演體驗,這樣的沉浸式演唱能讓學生們記憶猶新。彩調劇的音樂形象多姿多彩,本土氣息濃厚,除了在聲樂課堂中進行實踐表演學習外,學習還要開設一些理論課程,引導學生分析彩調劇的創作背景等,提高音樂專碩學生的藝術修養以及分析理解作品的能力。

(三)邀請傳承人進行指導教學

學校應積極響應民族文化傳承政策,對音樂專碩學生的培養應注重本土戲曲音樂的傳承。采風結束后,最重要的也是最直觀有效的傳習方式就是邀請彩調劇傳承人進入音樂專碩聲樂課堂進行指導培訓。廣西壯族自治區彩調劇團坐落于南寧市內,南寧地區高校應利用這一資源優勢,積極與劇團合作,邀請該劇團的傳承人龍杰鋒老師入校傳習,并與傳承人簽訂課程協議,讓學生觀摩彩調劇的表演、服裝、造型、伴奏道具等,既讓學生直觀地感受到了彩調劇的魅力,也為彩調劇的傳承也注入新的活力。此外,在課堂中還可以讓傳承人全方位指導并加入一些具有地方特色的伴唱形式,通過彩調劇特有的伴奏樂器來烘托氣氛,設計一些角色必要的舞蹈動作,定制一些特有的妝發服飾道具等來強化演唱效果,激發學生們對彩調劇表演的興趣。

(四)開展彩調劇演唱實踐活動

近年來,廣西各高校的技能大賽也開始設置有關本土戲曲演唱目錄,這就為彩調劇的傳播提供了很好的展示平臺。例如全國大學生藝術展演,這種國家級的權威比賽也給彩調劇帶來了更為寬闊的舞臺。學生參加彩調劇的各種賽事活動,不僅豐富了自身的舞臺表演經驗,更增長了學生的文化見識。除了一些賽事活動外,學校也可以組織學生成立專門的彩調小組并定期在學校內演出,使其自身的彩調劇演唱更加成熟。總之,在高校音樂專碩課堂培養中實踐傳播廣西戲曲彩調劇,不僅可以推動音樂研究生的素質教育,還能促進音樂專碩課堂改革,創新廣西本土戲曲文化發展途徑,進而形成系統化、有保障的傳承發展模式。

四、結語

廣西地方戲曲彩調劇融入音樂專碩教育是聲樂課堂新實踐和培養全方位人才的重要一環,同時也對彩調劇的傳承和保護起到了一定作用。在音樂專碩聲樂教學過程中,傳承人的直面授課、校園彩調劇社團的建立、彩調劇專題音樂會的舉行等措施能夠創新音樂專碩新型課堂培養模式,推動音樂研究生的素質教育,為新時代培養更多創新型、復合型、應用型的人才。