退休對老年人婚姻滿意度的影響研究

楊華磊,程思夢,陶一汶

(中南財經政法大學 公共管理學院,湖北 武漢 430073)

和諧穩定的婚姻關系可以改善老年人的身心健康狀況。Guner 等發現,已婚人士更有可能保持健康行為,婚姻在個體老年時更有可能產生保護作用[1]。婚姻中夫妻雙方可以相互溝通理解、相互提供情感支持、緩解孤獨。Lim和 Raymo發現合理的家庭分工可以減輕生活壓力對婚姻的負面影響[2]。Lawrenc等發現,已婚人士比從未結婚、離婚或喪偶的人更健康,壽命更長[3]。退休是生命的重要轉折點,人們由工作狀態過渡到非工作狀態,閑暇時間增多,此時本該享受晚年生活,但根據第七次全國人口普查數據,我國老年人的離婚率跟30年前相比翻了一番。Brown和Lin追溯了自1970年以來美國50歲及以上成年人的婚姻情況,發現美國36%的離婚成年人年齡在50歲或以上,65歲及以上的成年人離婚率呈現上升趨勢[4]。Wrigh和Brown稱與上一代人相比,如今老年人的婚姻出現了更多不穩定性[5]。這些引發了關于老年群體如何安度晚年的探討。

學者們研究了退休的諸多方面,如退休對身心健康、生活方式、家庭消費、醫療服務利用等方面的影響。相對于這些研究問題,學界對退休與婚姻滿意度關系的研究并不廣泛深入。部分學者按照研究對象的特征做了分類研究。如Lee根據妻子就業狀態分析丈夫退休對妻子婚姻滿意度的影響,發現丈夫退休后繼續工作的妻子對婚姻的滿意度明顯較低;然而,如果丈夫退休時妻子已退休,他們的婚姻滿意度就接近總平均水平了[6]。Bertoni和Zang的研究也得到類似的結論[7-8]。Myers就工作特點對退休和婚姻質量的關系進行研究,他認為,社會地位低、工作不愉快的人退休后壓力驟減,其婚姻關系會得到改善,而社會地位高、有成就的人退休后失去聲望和地位,婚姻關系會受損[9]。Stancanelli就家庭環境特點對法國離婚率展開調查發現,在農民家庭中長大的男女,離婚率明顯偏高,退休后幾乎翻倍[10]。

綜上所述,第一,當前關于中國夫妻退休對婚姻滿意度的影響研究未成系統,尤其是針對不同性別的對比研究較少;第二,現有文獻關于退休對婚姻滿意度的影響研究相對缺乏,且忽略了退休的伴侶效應;第三,學者們并未就退休影響婚姻滿意度的原因做理論分析。因此,本文運用模糊斷點回歸方法,研究退休是否會對婚姻滿意度產生影響,如果有,這種影響是否有性別差異,以及退休是怎樣對婚姻滿意度產生影響的。

一、理論分析

首先,婚姻作為一種人際交往方式,會給個體帶來獎賞,即令人高興的經歷或物品,如愛人可以提供情感支持和經驗分享;其次,婚姻關系也會帶來一些負面影響,即具有懲罰性的、令人不悅的經歷,如金錢支出、身體健康受損或心理負擔,等等。婚姻關系帶來的獎賞和代價之差就是婚姻的結果,即夫妻其中一方綜合得到的凈收益。

結果=獎賞-代價

顯而易見,如果婚姻帶來的獎賞大于代價,則結果為正,但正值并不一定是最佳結果。相互依賴理論認為,結果的正負并不重要,重要的是個體對婚姻關系的期望收益。假如個體從婚姻關系中獲得的結果超過了期望收益,個體就會對此段婚姻關系滿意,而婚姻滿意度則取決于獲取結果超出期望收益的程度,超出期望收益越多,婚姻滿意度越高。由此可知,婚姻滿意度并不取決于結果的絕對水平,而是結果和期望的差值。

滿意度=結果-期望收益

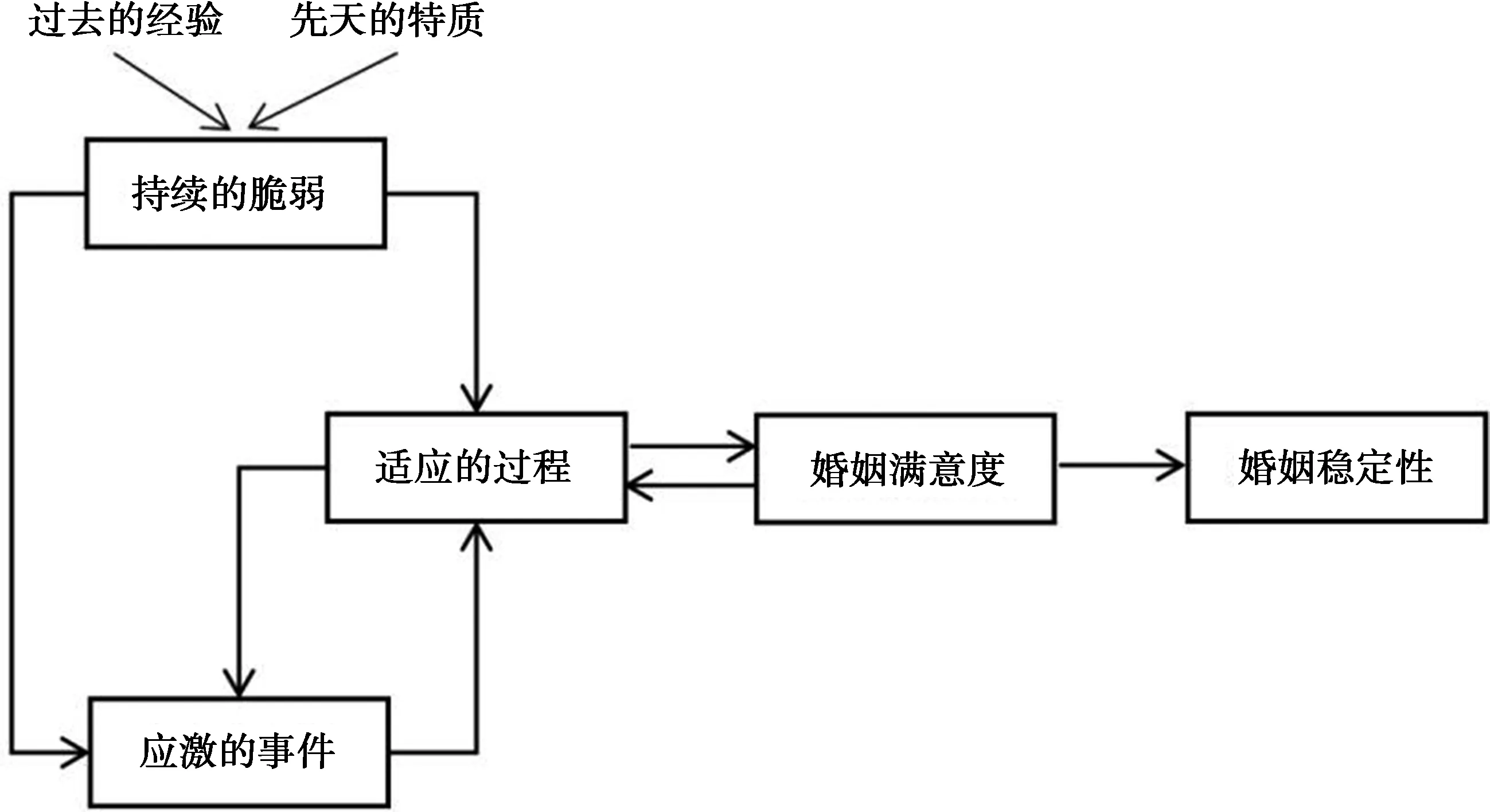

那么,退休為什么會對婚姻滿意度產生影響? Kraney和Bradbury提出了不穩定婚姻的一般模型,強調了三個導致婚姻破裂的因素:脆弱、應激和適應,并最終形成一個理論模型:婚姻的“脆弱—應激—適應”模型(見圖1)[11]。此理論模型認為,婚姻滿意度取決于我們是誰(脆弱)、我們遭遇的環境(應激)和我們應對環境的方式(適應)三者的相互作用。本文所涉及的應激事件為退休。對于老年人來說,退休使他們告別朝夕相處的同事,離開熟悉的工作環境和社交圈,由工作狀態切換到非工作狀態,生活模式和節奏的轉變會帶來一系列問題,如財務水平驟降、社交頻率降低、家庭分工不均等。老年人如果可以成功適應這些變化,便可以改善婚姻滿意度,反之,就會引起婚姻滿意度的下降。每個老年人成功適應退休事件的能力影響了其婚姻滿意度,婚姻滿意度反過來也會影響其自身的適應能力。

圖1 婚姻的“脆弱—應激—適應”模型

退休對老年人婚姻滿意度的影響是否存在性別差異呢?本文認為這與男女兩性在資源控制方面的差異有關。一方面,在大多數婚姻關系中,處于優勢地位的往往是男性,男性的工資普遍高于女性,男女同工不同酬的現象普遍存在。在企業招聘、培訓和晉升時,男性更有可能掌握更多的權利和資源,而女性則由于生育等原因可能會處于不利地位。另一方面,社會規范支持并維持男性的支配地位,受傳統父權制的影響,世界范圍內普遍存在性別刻板印象,認為男性比女性更具有創新精神、進取精神、決斷力和領導力。所以我們認為,退休對婚姻滿意度的影響應當是存在性別差異的。

二、數據、變量與研究方法

(一)數據來源

本文使用的數據為中國健康與養老追蹤調查(CHARLS)2015和2018年兩期數據,調查對象是中國家庭中45歲及以上的中老年人,調查覆蓋了全國150個縣、區的450個村、居,共有10 257 戶家庭的17 708人,總體上能代表中國中老年人群。采取CHARLS數據作為研究數據主要有以下幾方面原因:(1)CHARLS是一個專業化的縱向數據,每期數據均涵蓋個人基本信息、家庭信息、健康狀況和功能、醫療與健康保險、退休和養老金、收入支出與資產六大模塊的內容,與研究問題適配度最高;(2)調查對象年齡均在45歲及以上,能夠滿足本文對研究對象年齡的要求;(3)該調查過程科學規范,數據質量較高,可以保證研究結論的可靠性。

在數據處理上,主要借鑒封進的篩選方法,將那些已經退休的、未退休但是參加了城鎮職工養老保險的和預計將來能領取養老金的個體作為受退休制度影響的樣本[12]。將樣本年齡限制在退休前后十年,即男性在50~70歲之間,女性在45~65歲之間。同時,本文的研究對象只包括所有已婚樣本,去掉了分居、離婚、喪偶、從未結婚和未婚同居的樣本,將樣本分為已婚同居和已婚分居兩種情況。在刪除數據缺失樣本后,最后總計獲得男性樣本1 817個,女性樣本1 211個。

(二)變量及描述性統計

1.被解釋變量

本文被解釋變量為婚姻滿意度。調查問題為“您對您的婚姻滿意嗎?也就是說您對您和您配偶的關系滿意嗎?”。根據滿意度高低重新賦值,將“一點也不滿意”“不太滿意”“比較滿意”“非常滿意”和“極其滿意”分別賦值1、2、3、4和5。

2.解釋變量

本文核心解釋變量為是否退休。參考董夏燕和臧文斌的研究,通過是否辦理了退休手續判斷退休行為[13]。為了提高結果的準確性,排除了內退的情況。如果辦理了退休手續,即認為該樣本退休,取值為1,否則取值為0。

3.前定變量

本文選取戶口類型、學歷水平、自評健康狀況、有無孫輩、孩子數量這五個變量作為前定變量。將農業戶口和非農業戶口分別賦值0和1;將未受過教育賦值為1,未讀完小學賦值為2,小學畢業、初中畢業、高中畢業、中專畢業、大專畢業、本科畢業、碩士畢業、博士畢業分別賦值為3~10;健康狀況從很不好到很好分別賦值1~5;有孫輩賦值為1,沒有孫輩賦值為0;孩子數量是一個連續變量,從0開始取值。

4.機制變量

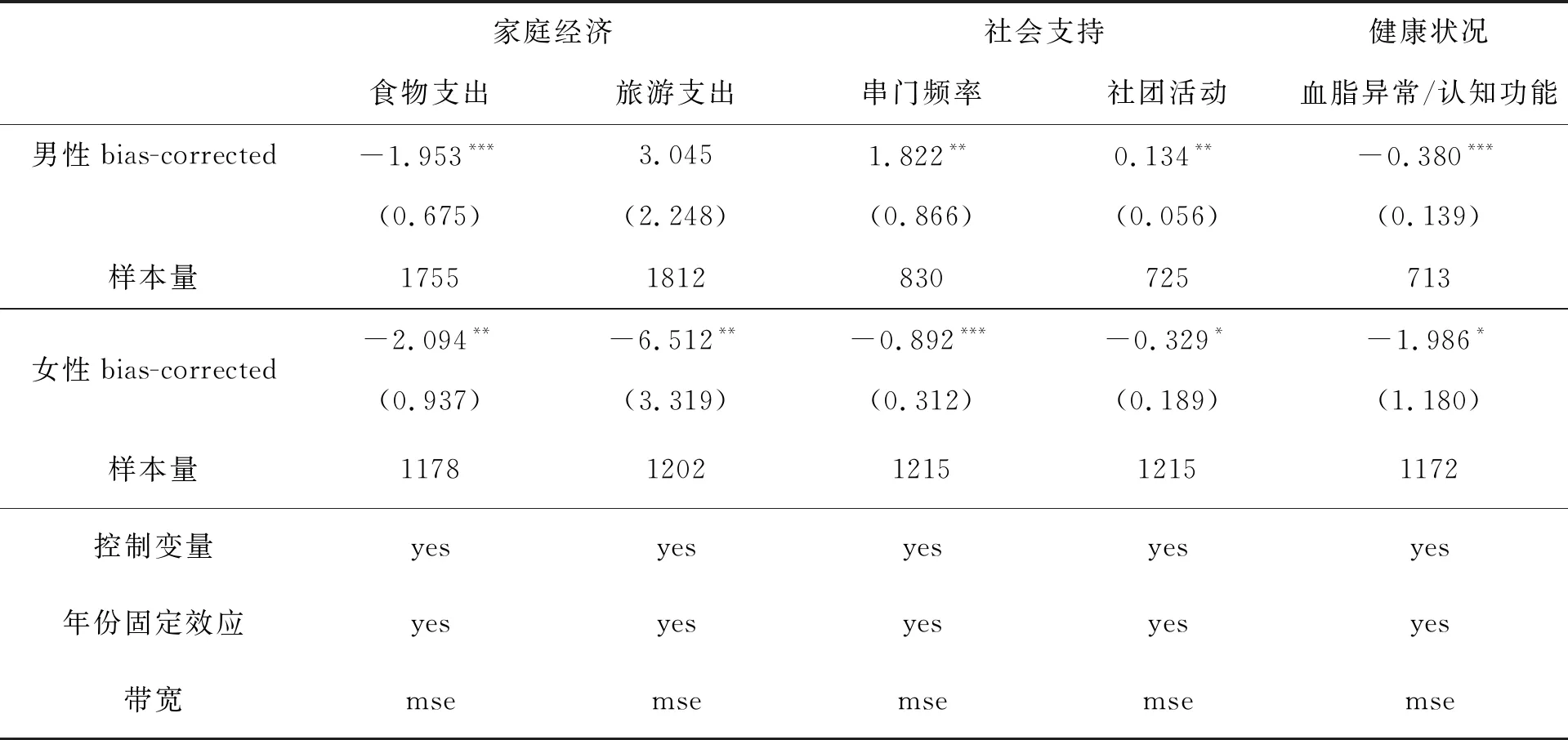

本文的機制變量包括家庭經濟、社會支持和健康狀況。家庭經濟包含食物支出和旅行支出;社會支持包含串門頻率、有無參與社團活動和有無鍛煉身體。串門頻率采取問題“您過去一個月隔多長時間會串門、跟朋友交往?”考察,將“不經常”“每周”和“每天”分別賦值1、2、3,有無參與社團活動采取問題“您過去一個月是否參加了社團活動?”考察,有無鍛煉身體采取問題“您過去一個月是否有跳廣場舞/健身/練氣功等?”考察。健康狀況包含有無血脂異常以及認知功能得分。各變量的描述性統計結果詳見表1。

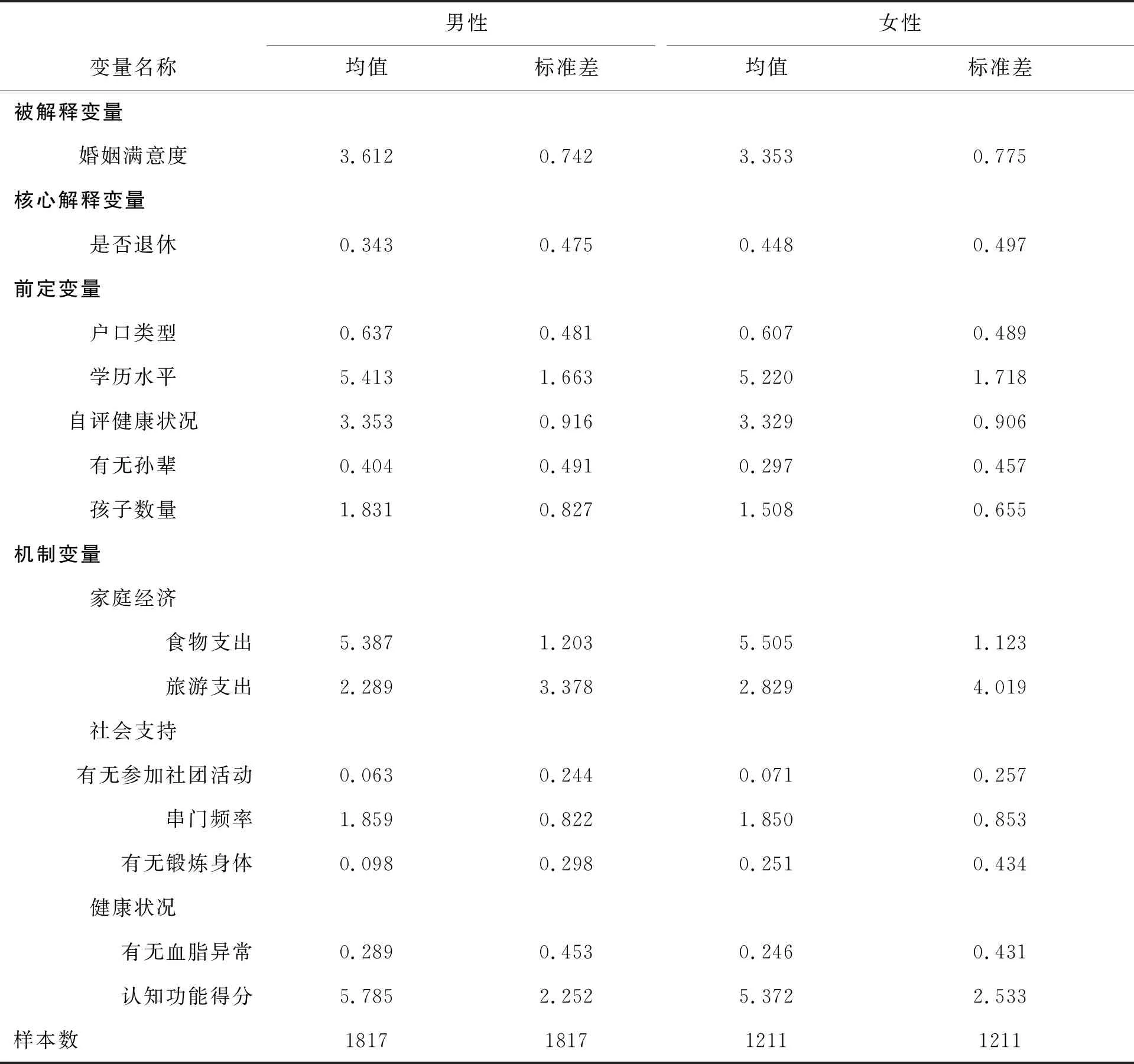

表1 描述性統計結果

(三)研究方法

在研究退休影響婚姻滿意度的過程中,一方面,退休決策很可能會受到婚姻質量的影響,存在反向因果關系;另一方面,風險偏好、預期壽命等無法觀測的影響因素,也會對退休行為和婚姻滿意度有所影響,因此可能存在遺漏變量的問題。

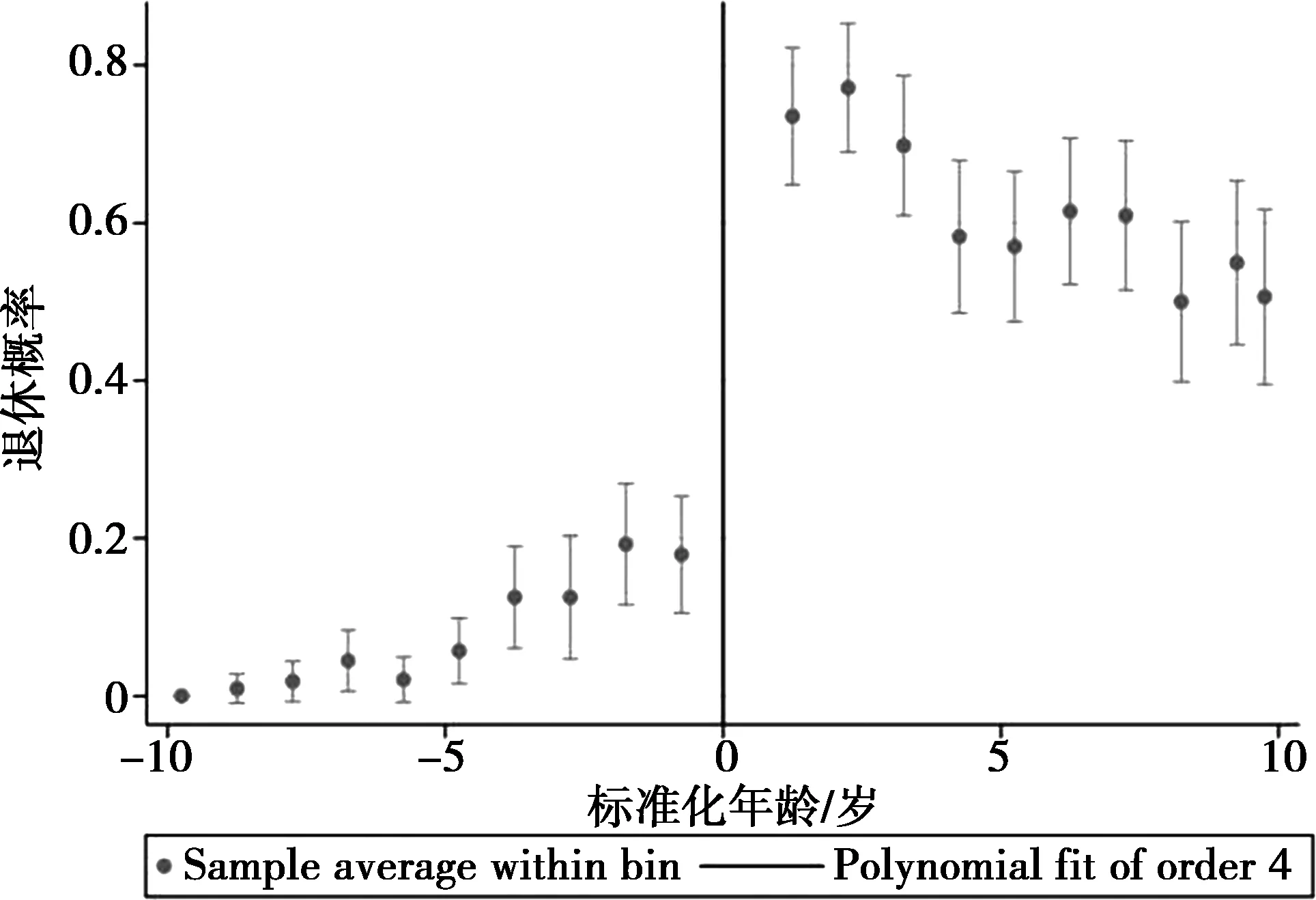

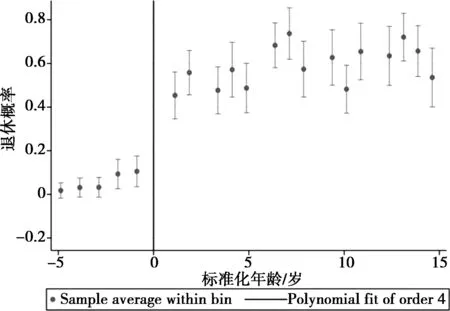

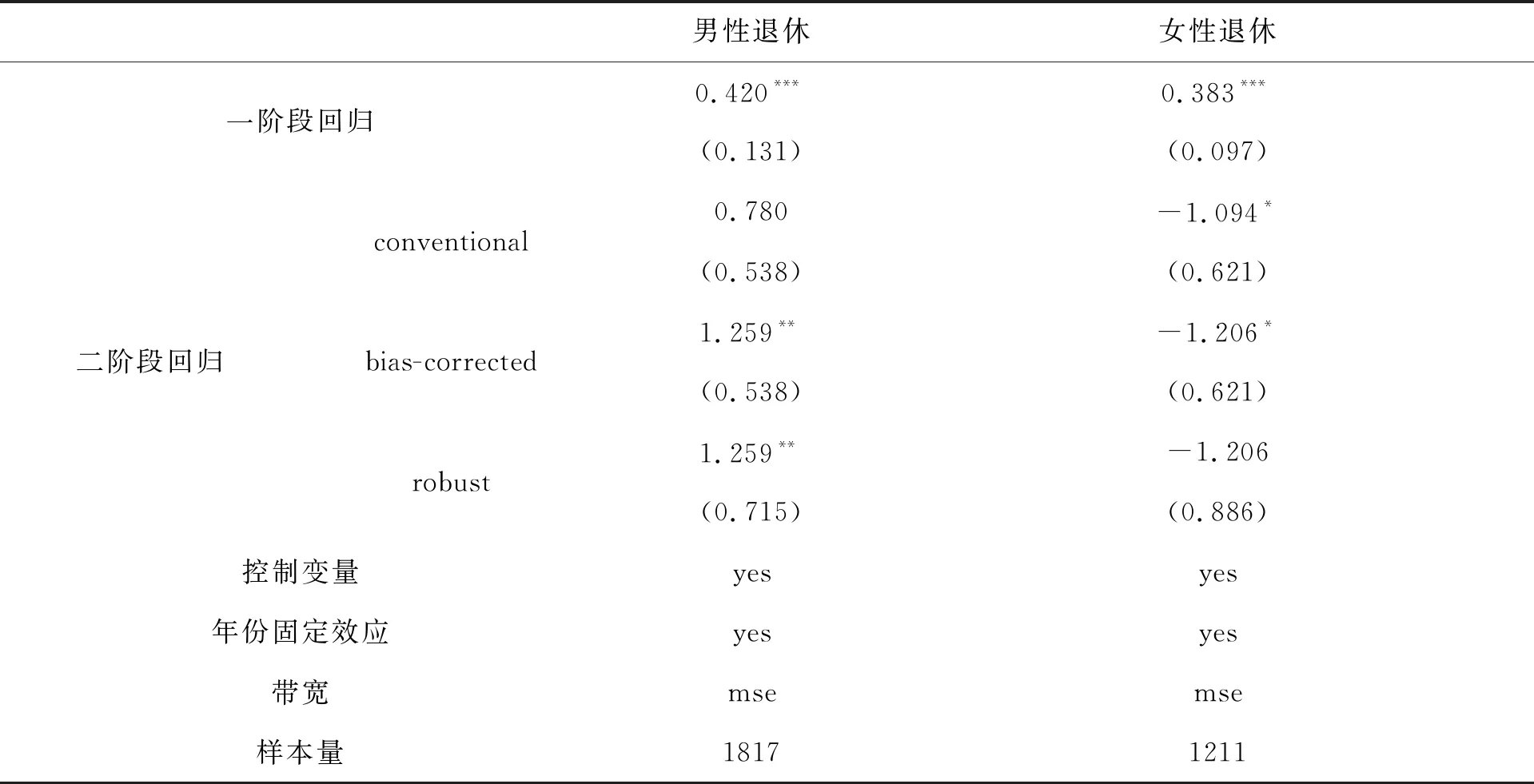

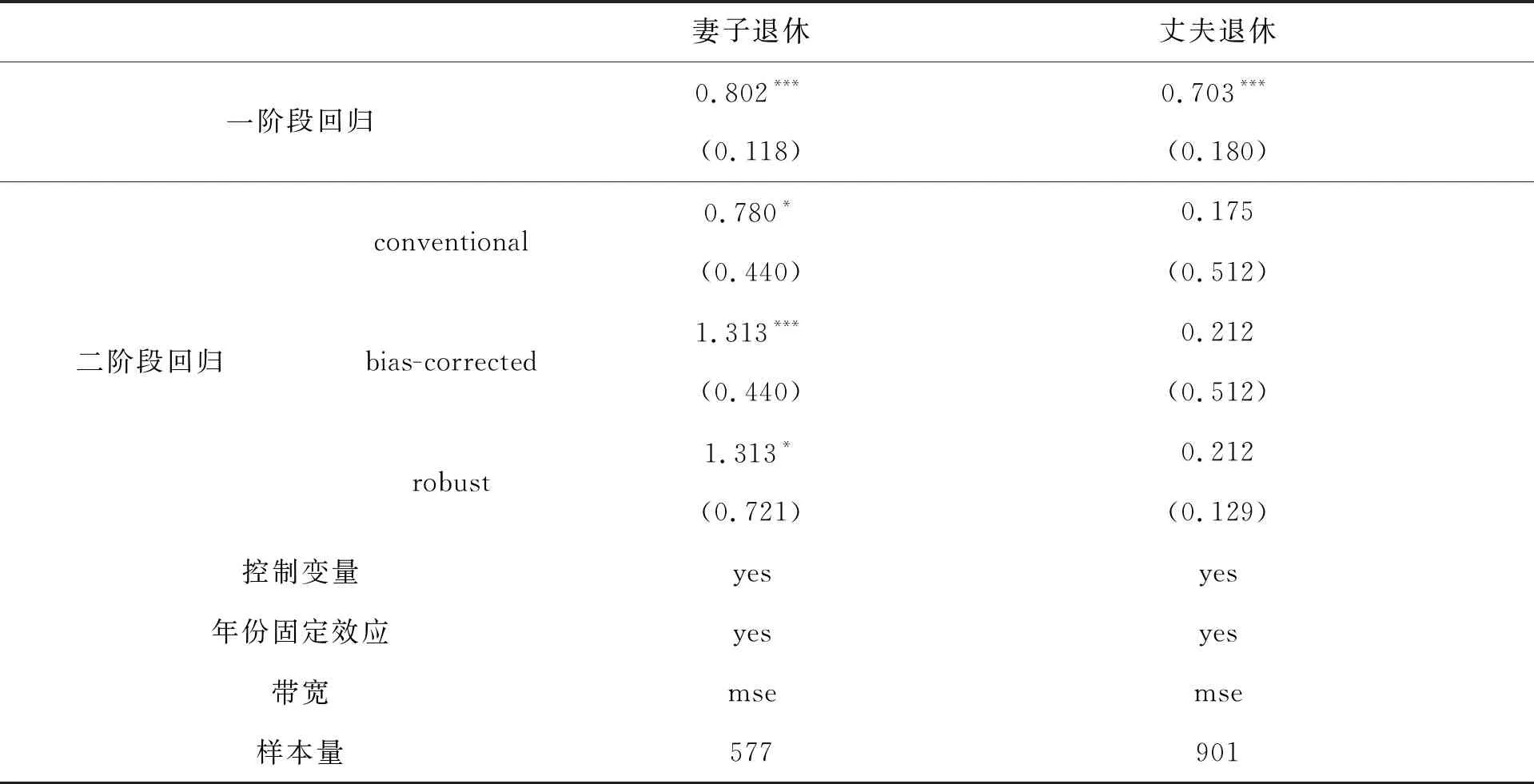

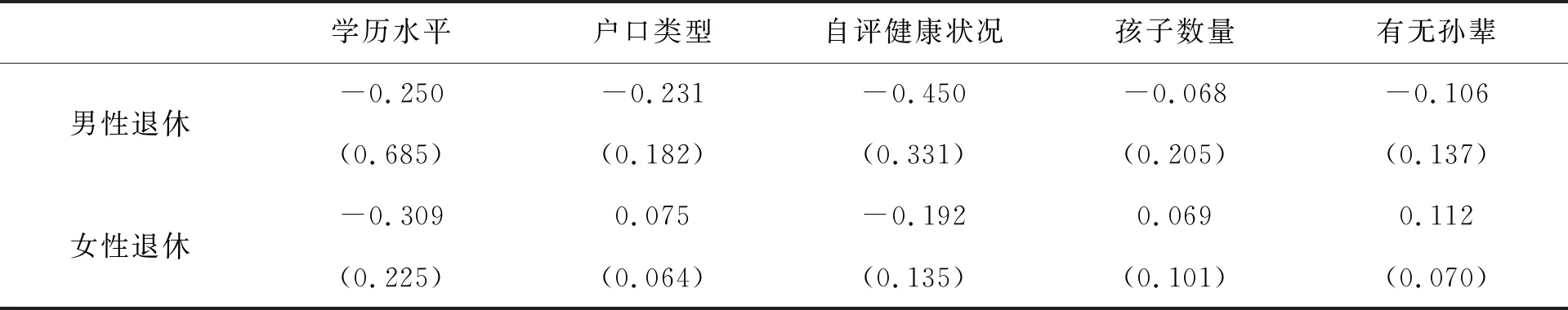

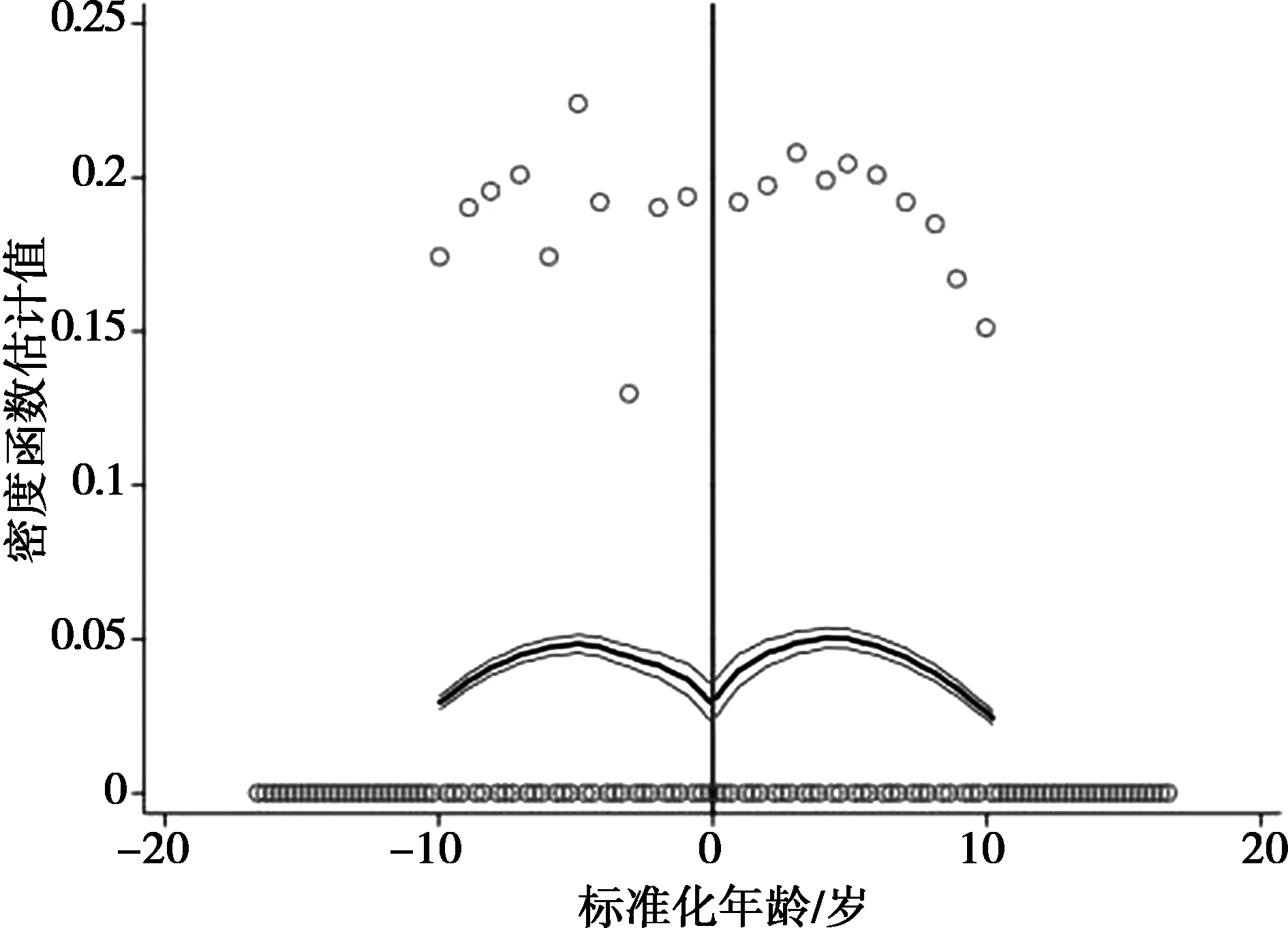

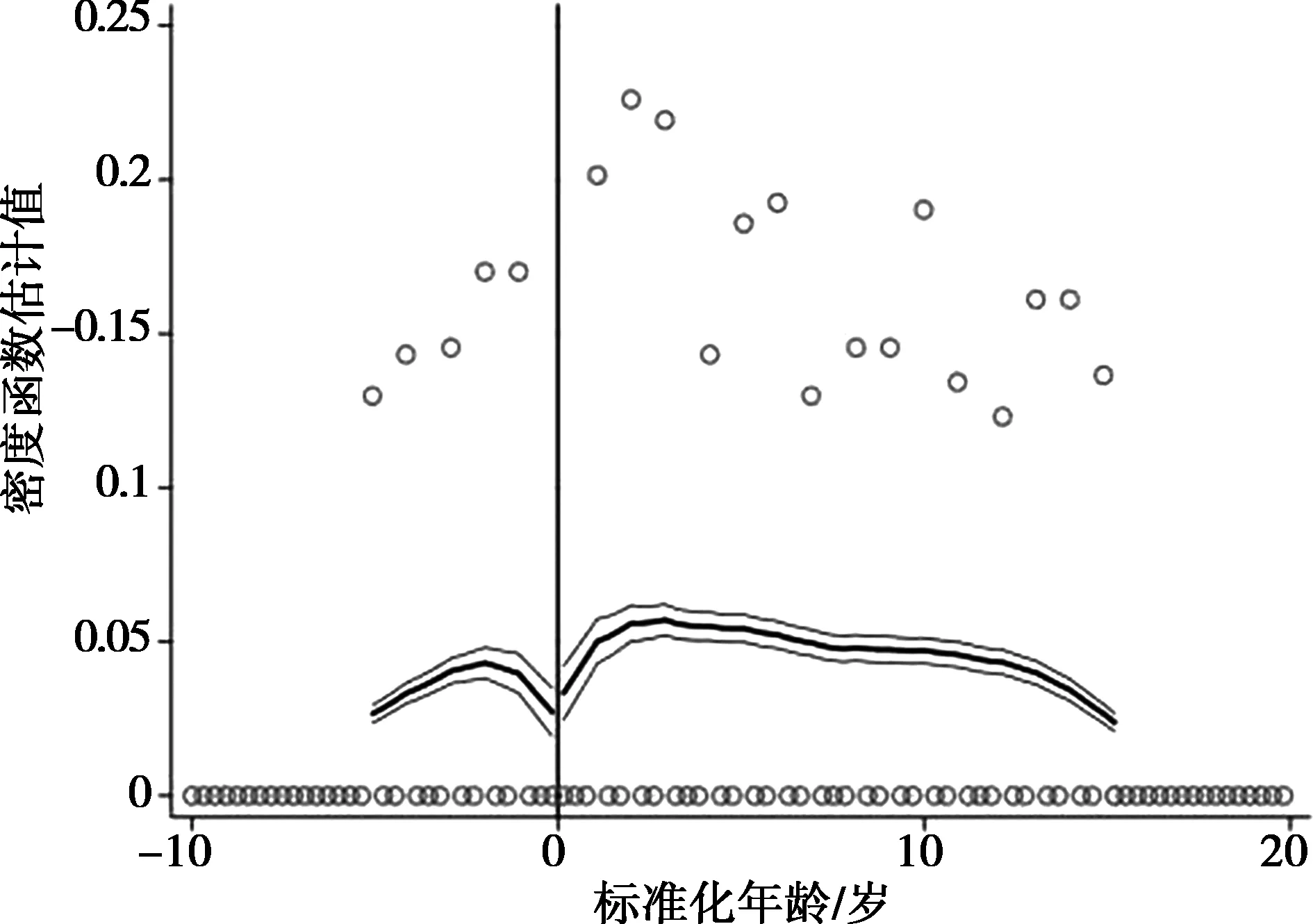

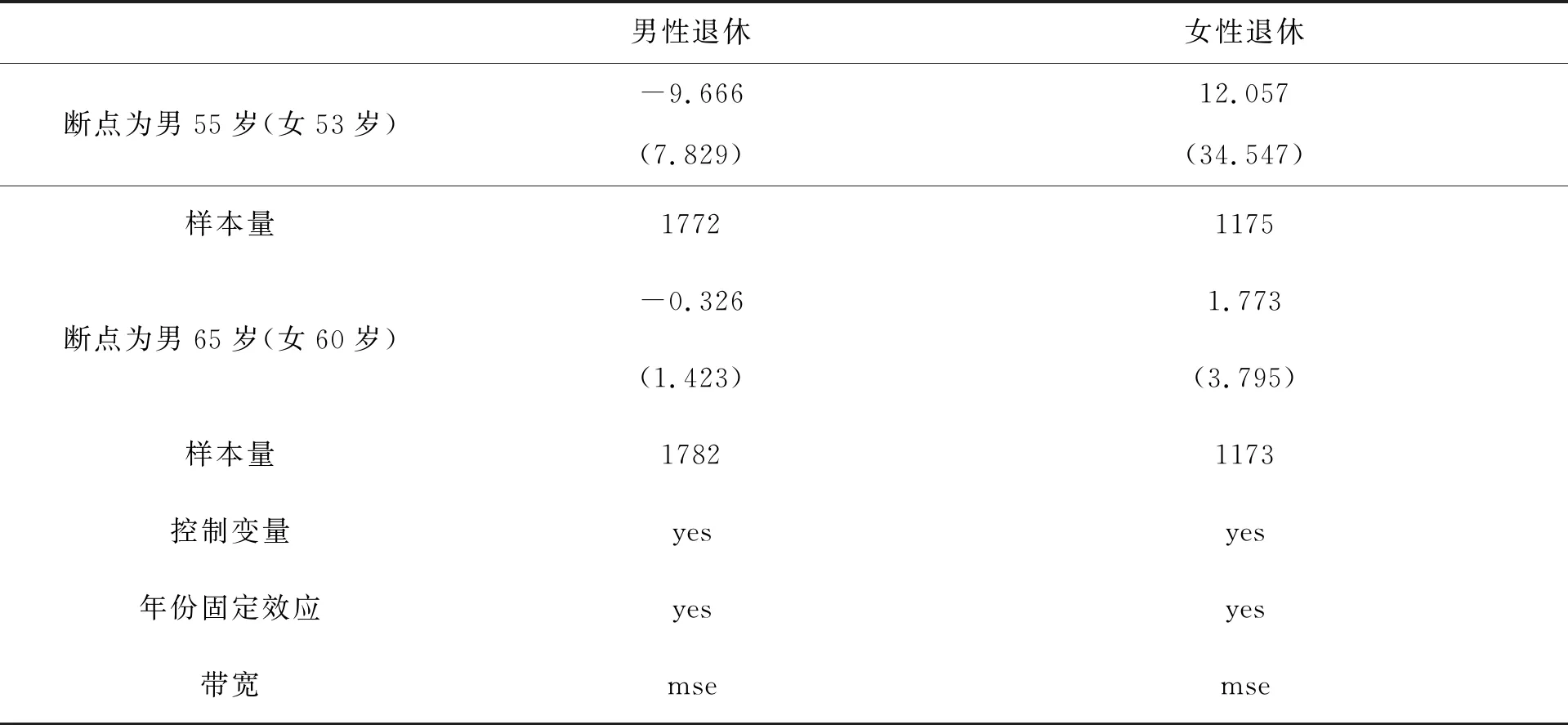

為了解決這些內生性問題,參考雷曉燕的研究方法,將強制退休年齡作為工具變量進行斷點回歸分析[14]。本研究斷點回歸的基本思路是:在沒有退休政策規定時,年齡對于退休率的影響在斷點處應該是連續的,但是受到退休政策限制,個體到達法定退休年齡時就會退休,是否到達法定退休年齡為處理變量,處理變量的跳躍導致結果變量的跳躍,就是退休政策帶來的結果。斷點回歸包括精確斷點和模糊斷點兩種,精確斷點是指個體在斷點前后的處理概率直接從0變到1,模糊斷點是指概率從a到b,其中0 圖2 男性年齡與退休概率 圖3 女性年齡與退休概率 參考Hahn等的研究[15],將退休影響婚姻滿意度的局部平均處理效應(Local Average Treatment Effect,LATE)設定如下: (1) 其中Xi為樣本年齡與斷點60歲(或50歲)之間的距離,即受訪者年齡減去60(或50),結果變量Yi是個人的婚姻滿意度,處理變量Di定義是否退休,Di=1表示發生了退休行為,否則Di=0。式(1)的分母為處理變量的期望在斷點處發生的“跳躍”,分子是結果變量的期望在斷點處發生的“跳躍”。雖然非參數估計與參數估計在數值上是等價的,但是參數估計對斷點較遠處的觀測值賦予了較大權重,可能使結果出現較大偏差[16-18],所以本文主要采取非參數估計。 基于前文的內生性討論,應用“是否到達法定退休年齡”作為“是否退休”的工具變量,用模糊斷點回歸進行非參數估計。參考Calonico的研究,模糊斷點非參數估計結果使用stata安裝包中的“rdrobust”命令進行[19]。運行可以生成三種估計值:Conventional是使用傳統方差的常規估計,Bias-corrected是使用傳統方差進行偏差校正的估計,Robust是使用穩健方差進行偏差校正的估計,這是三個不同的程序。模糊斷點回歸結果詳見表2。 表2 模糊斷點回歸結果 由表2可以看出,在控制了其他變量和年份效應后,使用最優帶寬進行非參數估計,得出估計結果為:男性退休后,自身的婚姻滿意度提升1.259,這說明退休對男性的婚姻滿意度具有正向影響;但對女性來說,退休將導致其婚姻滿意度下降1.206,這說明退休對女性的婚姻滿意度具有負向影響。退休對婚姻滿意度的影響存在顯著的男女差異,這一結論與以往的研究結論不同。 存在這樣的性別差異是諸多因素共同導致的結果。首先是家庭收入。Bertrand發現在一個家庭中,如果妻子收入高于丈夫,雙方的婚姻滿意度都較低,離婚概率上升[20]。退休會導致家庭相對收入發生變化,該變化會改變雙方的婚姻滿意度。其次是健康水平。退休與健康水平的關系是一個經典的研究問題。Behncke利用英國ELSA數據研究得出,退休將導致個體患心血管疾病和癌癥的風險顯著增加[21]。Tracy認為退休后個體的健康問題會導致婚姻關系緊張[22]。再次是社會支持。退休后,個體從緊張的工作環境中釋放出來,從工作狀態到非工作狀態時社會支持水平發生變化。葉金珍的研究表明退休顯著促進了社交活動[23]。但是,董夏燕和臧文斌基于CHARLS數據,研究得到退休對社交活動數量和頻率均有顯著負向影響的結論[13]。總而言之,退休會增強或削弱個體與家人、朋友的互動頻率,從而影響婚姻滿意度。最后是家庭分工。退休后,夫妻雙方的家庭分工可能會發生改變。如Stancanelli以法國數據研究發現,女性伴侶退休大大減少了男性的家務勞動時間,而男性伴侶退休對女性家務勞動時間的影響則不顯著[24]。李銳和熊曉涵研究指出,個體退休后會提升其對家務勞動的貢獻程度。因此,退休后家庭分工的改變與婚姻滿意度密切相關[25]。 就戶籍類型、學歷水平、自評健康狀況、有無孫輩、孩子數量進行分樣本回歸。從戶籍類型和學歷水平來看,非農業戶口、學歷水平高的男性退休后婚姻滿意度明顯上升。如表3所示,非農業戶口的男性退休后,其婚姻滿意度提升1.454;高中及以上的男性退休后,婚姻滿意度提升2.315。但不同戶籍類型或不同學歷水平的女性在退休后的婚姻滿意度變化均不顯著。 表3 異質性分析 續表3 從自評健康狀況來看,健康水平較高的男性退休后婚姻滿意度顯著提升,這可能是因為身體狀況較好的男性免受疾病困擾,心態更加積極;而健康水平較高的女性退休后婚姻滿意度降低,這可能是因為健康的女性在退休后承擔了更多的家務勞動,家庭分工不均導致其婚姻滿意度下降。 從有無孫輩和孩子數量來看,子女數量較少和沒有孫輩的男性,在退休后不用花精力照顧小孩,能更好地享受晚年生活,這類男性退休后婚姻滿意度顯著提升;對于擁有較少子女數量和沒有孫輩的女性來說,退休并不一定是好事情,這類女性在退休后婚姻滿意度下降尤為明顯,可能是女性需要更多的情感支持,退休后離開工作崗位,社會支持減少,在家庭中又缺少代際支持和情感慰藉,婚姻滿意度就會降低。 退休對婚姻滿意度的影響機制涉及家庭經濟、社會支持、健康狀況等方面。 家庭經濟。家庭收入包含諸多種類,缺失值也較多,故參考Zang的研究設計,通過支出變動反映家庭經濟變化[8]。一個家庭的食物支出是家庭經濟水平的直接體現,恩格爾系數也用食物支出在家庭支出中的占比來說明家庭的富裕狀況。根據馬斯洛需求層次理論,只有滿足了低層次的需求,人們才會追求更高層次的精神滿足,旅游支出作為一種自我實現開支,也可以反映家庭經濟情況。模糊斷點回歸結果顯示,不論男女,在退休后,其家庭食物支出均開始減少,女性退休后的旅游支出顯著減少,退休對男性的旅游支出影響不顯著。高質量的婚姻離不開物質保障,Becker在婚姻經濟學中講述婚姻本質上是人們為了降低交易費用且實現效用最大化的一種組合形式[26]。退休使個體收入減少,家庭經濟水平隨之下降,當夫妻雙方有任何一方感受到邊際收益與邊際成本不等時,就會出現婚姻危機。故本文認為家庭經濟狀況變差會使婚姻滿意度下降。 社會支持。社會支持和婚姻滿意度的正向關系得到學者陳滿琪等人的廣泛支持[27]。男性在退休后有更多的自由時間,會積極與朋友、鄰里互動,參加各種社團活動,這些經歷為他們提供了情感支持和社交體驗。但女性在退休后會更多地關注家庭,鍛煉身體和參加社團活動的概率顯著降低,這可能與她們退休后承擔了更多的家務勞動有關。如Stancanelli以法國數據研究發現,女性退休大大減少了男性的家務勞動時間,而男性退休對女性家務勞動時間的影響則不顯著[24]。 健康狀況。機制分析發現,男性退休后的患病情況有所好轉,如慢性疾病之一血脂異常,男性退休后的血脂異常概率降低38%。而女性在退休后,認知功能的延時記憶得分顯著下降近2分,表明認知功能衰退,身體狀況變差。Booth和Johnson研究表明,健康水平下降會對婚姻質量產生不利影響[28]。由此我們認為退休后男女的不同健康狀況是退休使婚姻滿意度出現性別差異的原因之一。機制分析回歸結果見表4。 表4 影響機制分析 前文已證實男性退休后婚姻滿意度上升,女性退休后婚姻滿意度下降,屬于個體退休后對自身婚姻狀況的感受。然而Manski認為夫妻雙方并不能完全作為單獨的個體存在,對方的行為也會對個體婚姻滿意度造成影響[29]。如果不考慮家庭其他成員的退休行為,總的退休效應將被低估。夫妻關系作為親密關系中最重要的一部分,配偶的退休行為會對個體的婚姻滿意度造成什么影響呢? 陳嫣然和秦雪征使用CHARLS數據研究發現,夫妻年齡差距會影響婚姻滿意度和婚姻穩定性[30];雷曉燕等通過探究不同婚姻市場匹配模式對生活滿意度影響的差異發現,家庭背景差異會對婚姻滿意度產生影響[31]。為了排除年齡和家庭背景對婚姻滿意度的影響,將夫妻的年齡差和學歷差作為控制變量;為了排除共同退休的影響,將自身退休也作為控制變量。由此得到的伴侶效應分析結果見表5。回歸結果顯示,妻子退休后丈夫的婚姻滿意度顯著提升1.313,而丈夫退休對妻子的婚姻滿意度沒有顯著影響。 表5 婚姻滿意度伴侶效應分析結果 1.前定變量的連續性檢驗 模糊斷點回歸存在兩個基本前提假設,前定變量的連續性和分組變量的平滑性。前者是為了保證將處理效應全部歸功于處理變量的影響,后者是排除內生分組帶來的影響,也就是樣本事先知道分組規則,可以自己選擇是否進入處理組,這樣的內生分組將導致斷點回歸失去統計意義。因此,前定變量的連續性檢驗能夠較好地檢驗結果的穩健性,檢驗結果見表6。 表6 前定變量的連續性檢驗結果 本研究的樣本數據為模糊斷點回歸法的有效性提供了保證。首先,由于CHARLS數據中沒有關于年齡的直接問題,是通過采訪年份減去受訪者的出生年份,算出受訪者的年齡,因而不存在個體操縱驅動變量(年齡)的情況。其次,由表6可知,其他影響結果變量的因素在斷點處均不存在跳躍,即本文前定變量均滿足連續性檢驗。 2.分組變量的平滑性檢驗 本文采取Mccrary提出的方法對分組變量在斷點處的平滑性進行檢驗[32]。通過計算年齡密度函數在標準化年齡為0處,即年齡為60歲時的左右極限對數的差值和標準誤,檢驗年齡密度函數在標準化年齡為0處是否連續。結果顯示,男性樣本高度差值為0.030,標準誤為0.154,t值為0.196,在10%的檢驗水平下不顯著;女性樣本高度差值為0.186,標準誤為0.225,t值為0.823,同樣不顯著。從圖4、圖5可以看出,斷點兩側密度函數估計值的置信區間有很大部分重疊,表明斷點兩側的密度函數不存在顯著差別,即不存在內生分組問題。 圖4 男性樣本 圖5 女性樣本 安慰劑檢驗是一種反事實檢驗工具,可用來檢驗政策實施效果。核心思想是通過虛構處理組或虛構政策實施時間進行估計,如果估計結果依然顯著,那么之前的估計結果很有可能出現了偏誤。斷點回歸估計難以克服無法觀測變量和隨時間改變因素對估計結果的影響,因此本文選擇虛構政策實施時間的方式進行安慰劑檢驗。對于男性樣本,將55歲和65歲作為虛構年齡斷點,對于女性樣本,將53歲和60歲作為虛構年齡斷點,檢驗結果如表7所示。可以看出,將斷點年齡更改之后,無論男性樣本還是女性樣本,退休對婚姻滿意度的影響系數都不再具有統計學意義上的顯著性,即估計結果通過了安慰劑檢驗,這說明前文回歸結果具有可靠性。 表7 安慰劑檢驗結果 本文基于2015和2018年CHARLS數據,借助模糊斷點非參數估計,考察了退休對婚姻滿意度影響的性別差異和影響機制,同時對配偶退休的伴侶效應進行探討。研究顯示:(1)退休的確會影響婚姻滿意度,且具有明顯的性別異質性,具體來說,男性退休后婚姻滿意度上升,女性退休后婚姻滿意度下降。(2)異質性分析結果表明,對于男性來說,擁有城市戶籍、高中及以上學歷的男性退休后的婚姻滿意度上升更多,女性則不顯著;健康水平較高的男性退休后婚姻滿意度顯著提升,健康水平較高的女性退休后婚姻滿意度降低;擁有較少的子女數量和沒有孫輩的男性退休后婚姻滿意度顯著提升,同樣特征的女性群體在退休后婚姻滿意度下降尤為明顯。(3)機制分析顯示,無論男女,退休后其家庭經濟水平均開始下降,這會對婚姻滿意度產生負面影響,但退休對婚姻滿意度的影響出現性別差異主要還是因為男女在社會支持和健康狀況方面存在的差異。(4)配偶退休對婚姻滿意度的影響也存在性別差異,妻子退休后丈夫的婚姻滿意度顯著提升,而丈夫退休對妻子的婚姻滿意度沒有顯著影響,這與文章主回歸結果類似,即男性退休后在婚姻中獲得了更多紅利。 在當前“銀發離婚”現象普遍的社會背景下,本研究結論可以為提高老年人婚姻滿意度提供有益啟示。第一,可以適當延遲女性法定退休年齡,對于已經退休的女性,政府也可以鼓勵她們再就業,社區要為退休女性組織更多活動,幫助退休女性社交,盡量降低退休對女性婚姻關系的負面影響。第二,完善生育政策的過程中,可以宣傳子女對女性晚年情感支持的重要性。本文異質性分析表明,育有兩個及以上子女的退休女性,可以獲得更多的代際支持,退休對他們的婚姻不會產生過多負面影響。第三,提升養老保障和服務水平,包括提高養老金待遇、豐富老年人活動、加強老年人健康監測等,以緩解個體退休后家庭經濟水平下降、社會支持不足以及健康狀況變差的壓力,避免這些因素誘發個體對婚姻的不滿。第四,家庭內部要構建積極平等的相處模式,夫妻雙方要加強溝通、相互包容、相互理解,丈夫應該更加主動地承擔家務勞動,幫助妻子分擔生活壓力。

三、基本回歸結果

(一)模糊斷點回歸結果

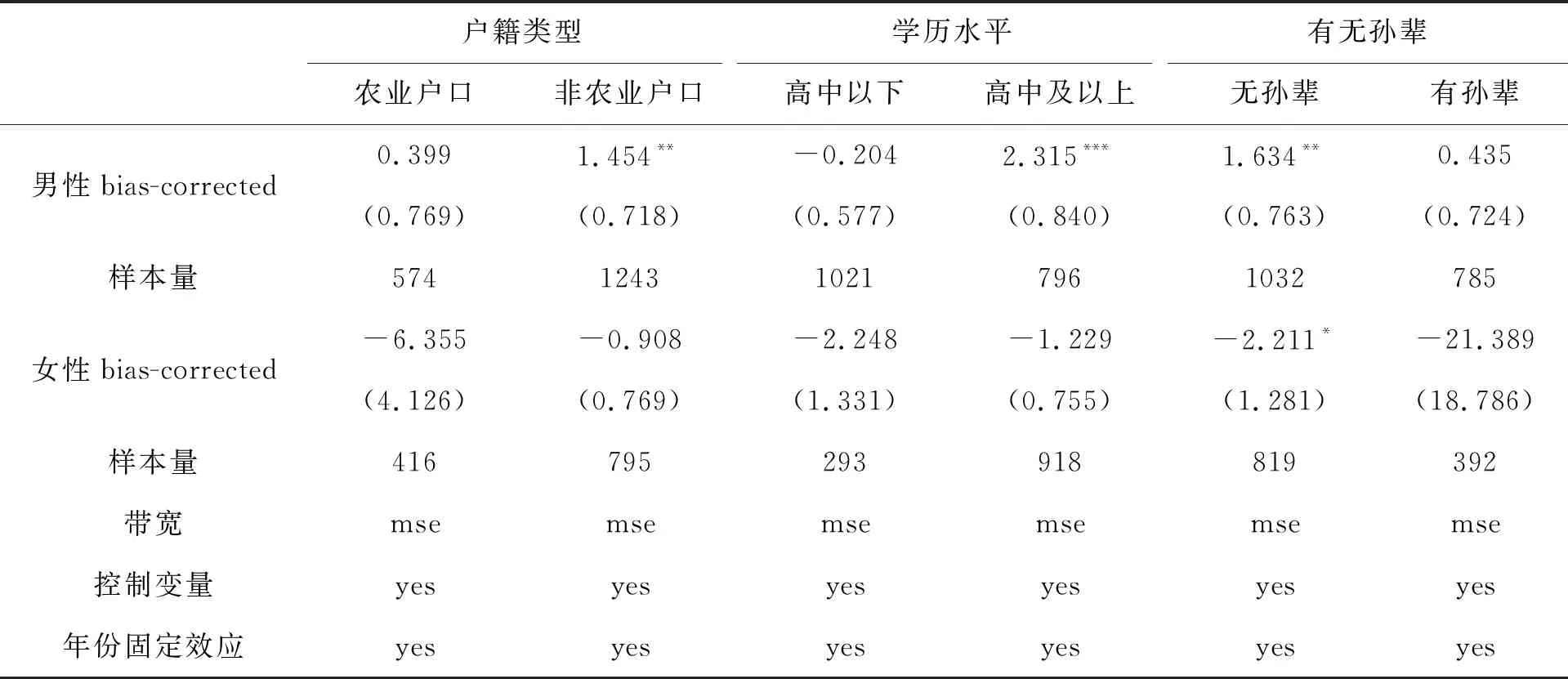

(二)異質性分析

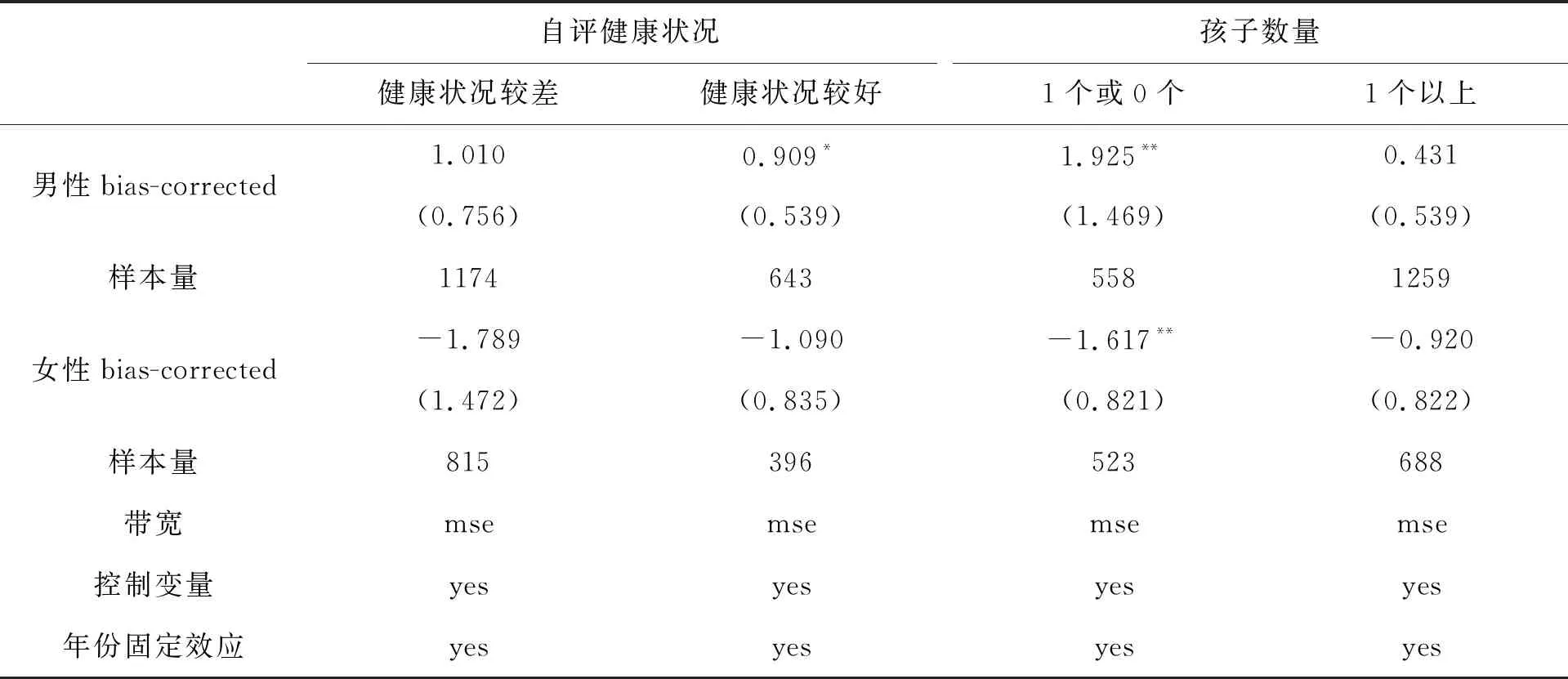

(三)機制分析

(四)伴侶效應

四、穩健性檢驗

(一)前提假設檢驗

(二)安慰劑檢驗

五、結論與建議