開發小學生家庭科學實驗項目的研究

李文娟 熊家寶 賴洲揚

【摘 要】家庭科學實驗是課堂實驗教學的延伸、補充和拓展,對于完善科學實驗教學體系、全面提升學生的科學素養、鍛煉教師的實驗開發能力、為家長提供良好的親子溝通時機有著重要意義。文章根據《義務教育科學課程標準(2022年版)》對于實驗與探究實踐活動教學的要求,開發設計了“探究不同品種種子萌發的條件”“探究鐵生銹的原因”“做個太陽能熱水器”“觀察蝌蚪的生長”這四個家庭實驗項目,旨在培養學生理性看待生活問題的科學態度和應用科學知識解決生活問題的能力,全面提升學生的科學素養。

【關鍵詞】家庭科學 實驗開發 案例研究

【中圖分類號】G613? 【文獻標識碼】A? 【文章編號】1002-3275(2023)01-63-04

小學科學課程帶領學生進入科學世界,科學實驗又是小學科學課程的重要組成部分,科學教師可以通過開展實驗提升學生的探究能力、培養學生的創新意識、訓練學生掌握科學研究方法。2019年,教育部在《關于加強和改進中小學實驗教學的意見》中明確指出,要“將實驗教學作為課程體系的重要內容納入學科教學基本規范”“中小學校要針對不同學段教學要求精心設計實驗教學內容”“創新實驗教學方式”“規范實驗教學實施”“提高教師實驗教學能力”等等。由此可見,國家對中小學科學實驗教學重視程度極高。

但在實際教學中,科學課程每周只有2~3節課,即便科學教師精心準備課內實驗資源,學生也難以對某些需要長時間探索的實驗主題進行研究。家庭科學實驗項目是學生通過家長的協助,在家中獨立自主進行的科學探究活動。開展家庭科學實驗可在一定程度上解決課堂時間有限,學生探究較淺的困境。家庭科學實驗項目形式靈活多樣,可充分延展科學課堂的時間與空間,學生根據教師開發的實驗項目,通過家長的協助,在家中探索與發現科學的奧秘,逐漸掌握一定的科學知識,提升科學探索的積極性和能力。因此,科學教師應高度重視開發家庭科學實驗項目,依托家庭科學實驗項目,提升設計與開發實驗的能力。

一、開發家庭科學實驗項目的意義

(一)完善科學實驗教學體系

家庭科學實驗項目形式靈活多樣、內容豐富開放、時間場地自由,能極大地滿足學生的科學探索需求。通過開發小學生家庭科學實驗項目,可以較好地延伸科學課堂和學生的探索時間,創立課外實驗框架體系,豐富科學課程的實驗教學體系。

(二)全面提升學生的科學素養

家庭科學實驗項目的研究主題來源于生活,所采用的實驗材料取自生活,有助于培養學生學科學、用科學的意識和能力。學生可以利用一些簡單的器材和家庭用品創新設計實驗工具,提升動手操作能力。將科學知識與實際生活緊密結合的家庭實驗項目能夠激發學生探索科學的興趣,培養學生的創新思維,綜合提高學生的科學素養。

(三)鍛煉教師的實驗開發能力

實驗教學是小學科學教學的核心,教師在開發利用小學科學實驗資源,將課堂實驗資源延伸至家庭,選擇適合小學生認知水平的家庭實驗內容,合理開發課外的家庭科學實驗項目的過程中,不斷突破自己的創新能力,形成自己獨特的教學風格,有助于鍛煉教師的實驗開發能力。

(四)為家長提供良好的親子溝通時機

有的家長因為日常工作繁忙,所以缺乏與孩子的溝通,有的家長處于想參與孩子生活又不知道怎樣參與的困境中。通過完成家庭科學實驗任務,家長能夠在工作之余,參與孩子的學習生活,了解孩子的思想動態,并且對孩子的學習給予一定的指導。這不僅加強了家長與學生的溝通,讓家長更直觀地了解學生的學習情況,而且還加強了家校合作,實現對學生更為全面的培養。

二、開發小學生家庭科學實驗項目的案例分析

(一)“探究不同品種種子萌發的條件”實驗

在教科版五年級下冊科學教材“種子發芽實驗”一課中,教材只選取了綠豆種子作為實驗的探究對象,實驗對象單一,而且種子萌發不是短時間內可以觀察到結果的實驗,因此將這堂課拓展為“探究不同品種種子的萌發條件”的家庭科學實驗更為合適,既豐富了探究的對象,又為學生提供了充足的時間和合適的場地。

實驗的具體安排如下:

1.選擇實驗對象

將全班學生分成5~6個小組,同組學生選擇同一個品種的種子進行探究,種子的選擇根據組內成員投票決定。可供選擇的種子有:綠豆、黃豆、玉米、豌豆、花生、青菜等。

2.確定探究問題并制訂實驗方案

學生先根據生活經驗,猜測種子發芽的必需條件,如土壤、空氣、溫度、陽光、水分、養料等。同組學生可選擇不同的條件進行實驗,并確定探究的問題,如“綠豆種子的萌發需要土壤嗎?”“溫度對綠豆種子的萌發有影響嗎?”再根據探究問題單獨制訂實驗方案,制訂實驗方案時組內成員積極交流,不斷完善實驗方案。

3.明確實驗方法

從本節課的探究問題來看,此次實驗應該選擇控制變量法,例如探究“綠豆種子的萌發需要水分嗎?”這個問題時,可以設置實驗組與對照組,兩個組在實驗過程中需嚴格保持土壤、溫度、空氣、陽光等外界條件的一致,實驗組給予種子充足的水分,保持濕潤,對照組不給予種子水分,保持干燥,兩組同時進行實驗。

4.記錄實驗過程

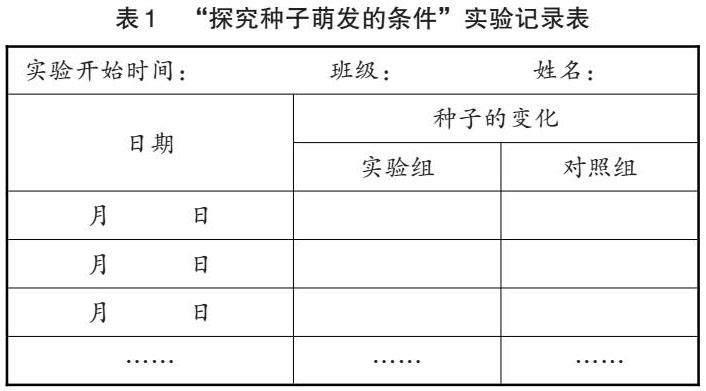

學生堅持每天觀察種子的變化,把自己的發現記錄下來,并將觀察到的現象填入實驗記錄表中(見表1)。

5.匯報實驗結論

各個小組成員先在組內匯報各自的種植經驗,分享種子萌發的數據、表格、圖片等信息,由小組長記錄組員的結論并總結本小組探究的實驗對象的萌發條件,最后由小組長在課堂內匯報組內實驗情況及結論。

6.評價與反思

在匯報實驗結論之后,組織組內互評與組間互評,并對于種子萌發的條件進行一般性總結。對于失敗或者現象不明顯的實驗,教師應該引導學生進行歸因分析,并進行實驗改進。最后,由教師對此次家庭實驗進行歸納性總結,對學生的自主探究給予肯定和鼓勵,激發學生探究的積極性。

(二)“探究鐵生銹的原因”實驗

鐵是生活中使用廣泛且十分常見的一種材料,但是一些鐵制品常常會生銹,例如金屬零件變色、小區斑駁的健身設備、家用鐵鍋底的鐵銹等。在教科版六年級下冊科學教材“物質的變化”這一節中,包含“觀察鐵釘生銹的原因”這一內容。基于生活經驗可以知道鐵釘生銹不是短時間內可以形成的現象,因此一節科學課的時間無法深入探究鐵釘生銹的原因。

為了能讓學生更直觀地觀察鐵銹的產生,意識到鐵生銹會使工具性能變差、造成鐵制品浪費,從而根據實驗結論提出減緩、防止鐵生銹的方法,可以根據這節內容布置家庭科學實驗。讓學生在場地時間不受限制的“家庭實驗室”完成探究,通過親自動手實驗,找出鐵生銹的原因,讓學生通過動手動腦,將科學知識應用于生活中,改變生活。

實驗的具體安排如下:

1.合理猜想,制訂方案

在開展家庭科學實驗前,教師引導學生根據生活經驗進行合理猜想:鐵生銹與什么因素有關?學生初步猜測鐵生銹與以下幾個因素有關:空氣、水、白醋、鹽水、食用油、溫度等。并根據猜測,討論制訂初步的實驗方案。

2.準備實驗材料

學生回到家中需要準備5枚新的鐵釘、5個盤子、水、白醋、鹽水、食用油,給5個同樣大小的盤子分別編上A、B、C、D、E的編號,在A盤中裝入水,B盤中裝入鹽水,C盤中裝入白醋,D盤不裝任何物品,E盤中裝入食用油。

3.記錄實驗現象

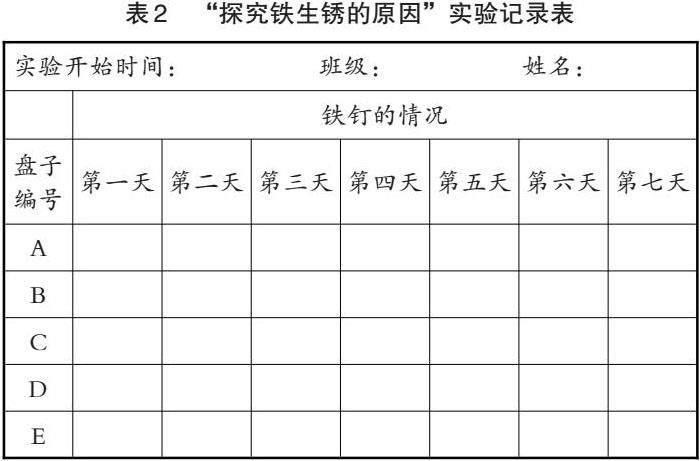

學生按照實驗步驟進行實驗,每天堅持觀察鐵釘的變化,并將觀察到的現象填入實驗記錄表中(見表2)。

4.匯報實驗結果

實驗結束后,教師隨機選取10個學生進行實驗匯報,沒有參與匯報的學生可以根據同學的匯報情況自由提問,全班學生再根據問題內容進行討論與交流。教師還要收集學生的實驗記錄表,并根據學生匯報的實際情況進行總結。

5.總結

通過開展家庭科學實驗,學生自主探究了鐵生銹的原因,了解到鐵生銹是一種化學變化。依據探究結論,學生交流討論出能夠減緩、防止鐵制品生銹的方法,例如給小區的健身設備涂上油漆、用過的鐵鍋用干抹布擦干水分或者涂食用油等。學生將實驗結論轉化為解決問題的做法,應用科學改變生活,將科學與社會緊密結合。

(三)“做個太陽能熱水器”實驗

太陽能熱水器是利用多種科學原理設計出來的一種節能裝置。在教科版五年級上冊科學教材“做個太陽能熱水器”這一節內容中,要求學生通過查閱資料,了解太陽能和太陽灶的設計、構造及工作原理,并通過收集的資料,利用身邊的材料做一個簡易太陽能熱水器。

學生對于太陽能熱水器這個裝置比較陌生,需要通過收集資料和實際考察來了解其構造和工作原理,才能模仿制作,且效果測試需要在晴天進行。考慮到上述諸多因素,將這個實驗安排為家庭科學實驗更為合理。

實驗的具體安排如下:

1.收集資料

學生在家長的指導下,收集關于太陽能熱水器的資料,并對資料進行整理,例如“我們了解到太陽能熱水器的構造,它分為……”“制造太陽能熱水器的材料有……”“太陽能熱水器的受熱面都是斜面的,我想這是為了……”等等。

2.初步設計

學生通過查閱資料,了解到太陽能熱水器應具備儲水、加熱、保溫的作用,所以在設計時應該考慮如何設計才能讓太陽能熱水器產生上述作用,并制訂實驗方案。

3.準備材料

此次家庭科學實驗需準備大紙盒、泡沫塑料、飲料瓶、錫箔紙、透明塑料袋、廢舊衣物等。在此環節,學生還要畫出設計簡圖,同時構圖時應充分考慮熱水器的顏色、排放角度、儲水量等因素,結合數學、美學等綜合知識設計太陽能熱水器。

4.記錄實驗

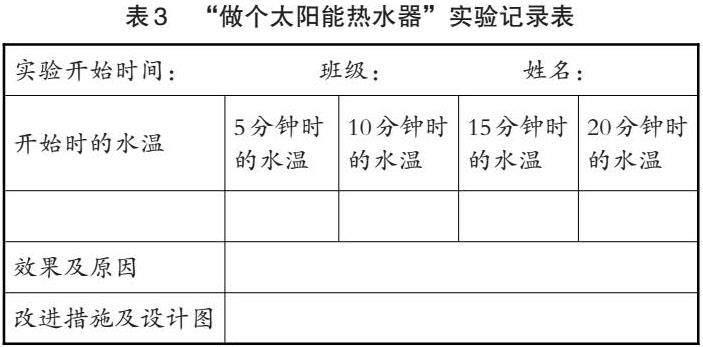

把裝好200毫升冷水的自制太陽能熱水器放到陽光下。每隔5分鐘,測一次水溫,如實記錄測量結果(見表3)。

5.展示評價

在作品展示介紹環節,教師可為學生提供可量化的評分量表,采用生生互評的形式引導其他學生對作品做出評價。教師依據作品的美觀、效能、科技含量等,對作品打分,并評比出優秀作品,給予相應的獎勵。

6.交流反思

在交流環節,讓學生思考并討論自己設計制作的太陽能熱水器效果怎么樣,效能好的原因是什么,升溫不快的問題在哪里,如果重新制作會進行哪些改進,等等。

(四)“觀察蝌蚪的生長”實驗

教科版六年級上冊科學教材“生物的多樣性”這一章節中要求學生對身邊的人、動物、植物等生物進行認識與了解,還包含關于青蛙生活環境的討論。可以青蛙作為切入點設計一個家庭科學實驗,讓學生探究蝌蚪是如何變成青蛙的。通過這個實驗,學生可以親身體驗科學與自然的聯系,享受探究的趣味性,同時主動學習科學知識。

實驗的具體安排如下:

1.實驗準備

教師布置家庭科學實驗項目任務后,讓學生在家長的陪同與幫助下捕撈或者購買若干青蛙卵,準備好蝌蚪的生活場地。學生自主查閱資料,收集喂養蝌蚪的條件和注意事項,為后續觀察蝌蚪的生長做好前期準備。

2.喂養蝌蚪

學生通過查閱資料,為蝌蚪準備充足的食物并定期換水,精心喂養,觀察蝌蚪的生長情況。

3.記錄蝌蚪的生長情況

學生堅持每天觀察蝌蚪的生長情況,將每天觀察到的現象如實記錄下來,填入實驗記錄表中(見表4)。

4.匯報實驗

教師隨機選取10個學生進行實驗匯報,分享蝌蚪形態變化過程中的關鍵時刻,培養學生敏銳的觀察能力。對于學生在實驗中出現的非常規現象,教師要給予充分的關注,例如有的學生在喂養過程中發現個別蝌蚪死亡。教師要引導學生復盤實驗,并通過查閱資料找到出現上述現象的原因。

5.評價與總結

在匯報實驗之后,教師根據學生的匯報情況和實驗記錄表的內容進行總結性評價。對于此次家庭實驗中出現的問題進行總結,并引導學生進行反思,還要依據實際情況對此次家庭實驗中表現優秀的學生進行表揚。實驗之后,教師應向學生強調把青蛙放生到大自然的必要性,并聯系家長進行落實,從而培養學生愛護動物、維護自然生態平衡的意識。

三、結論與反思

小學科學家庭實驗是對科學課程的補充,有利于豐富學生的科學知識,鍛煉學生的實踐能力和自主探究能力,培養學生理性看待生活問題的科學態度和應用科學知識解決生活問題的能力。本文設計了4個具有實際操作價值的家庭實驗項目:“探究不同品種種子萌發的條件”“探究鐵生銹的原因”“做個太陽能熱水器”“觀察蝌蚪的生長”,并提出了具體的實施指導意見。在實施這些項目的過程中,教師要與家長形成良好的配合,保證學生的實驗內容符合認知,教師可以利用網絡與家長進行交流溝通,確保學生在實驗中的安全、有序、有效等。在校期間,教師要結合家庭實驗項目給予學生必要的指導,培養學生科學探索能力。在實驗結束后,教師要對學生的研究成果進行評價,通過分享實驗的成敗經驗,培養學生的交流匯報和總結提升的能力,全面提升學生的科學素養。