多模態(tài)視角下中國(guó)英語(yǔ)學(xué)習(xí)者互動(dòng)行為特征研究

摘 要:以大學(xué)英語(yǔ)學(xué)習(xí)者課外討論視頻為語(yǔ)料,依據(jù)Galaczi & Taylor構(gòu)建的互動(dòng)分析框架,[1]從多模態(tài)視角考察二語(yǔ)學(xué)習(xí)者的互動(dòng)行為特征。研究發(fā)現(xiàn):(1)學(xué)習(xí)者能夠調(diào)用各種多模態(tài)資源,較好地發(fā)揮“話輪管理”“話題管理”“聽(tīng)者互動(dòng)”和“會(huì)話修復(fù)”等互動(dòng)技能;(2)參與者在“打斷”“他者修復(fù)”“合作創(chuàng)造”等方面較在其他方面表現(xiàn)明顯欠缺,反映出他們較少有內(nèi)容上的協(xié)商,互動(dòng)深度不夠;(3)就其調(diào)用的多模態(tài)資源的分布而言,多種非語(yǔ)言模態(tài)在有些互動(dòng)步中密度較大,并發(fā)揮重要作用。尤其是“話輪結(jié)束”和“聽(tīng)者反饋”兩個(gè)步,主要由副語(yǔ)言、面部表情、目光交流等非語(yǔ)言模態(tài)協(xié)同完成。可見(jiàn),非語(yǔ)言模態(tài)是二語(yǔ)互動(dòng)不可或缺的資源,也是參與者采用的重要互動(dòng)手段。此研究結(jié)果可以加深學(xué)習(xí)者對(duì)二語(yǔ)互動(dòng)能力的理解,也可為二語(yǔ)互動(dòng)研究提供參考。

關(guān)鍵詞:二語(yǔ)互動(dòng)技能;多模態(tài);模態(tài)密度;模態(tài)復(fù)雜度;互動(dòng)策略

中圖分類號(hào):H319? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? 文章編號(hào):1672-335X(2023)02-0108-11

DOI:10.16497/j.cnki.1672-335X.202302011

一、引言

外語(yǔ)學(xué)習(xí)的最終目標(biāo)是學(xué)習(xí)者能用外語(yǔ)順利與他人進(jìn)行互動(dòng)協(xié)商,共同有效地完成二語(yǔ)互動(dòng)行為。二語(yǔ)互動(dòng)行為研究是二語(yǔ)習(xí)得研究的一個(gè)重要領(lǐng)域。二語(yǔ)互動(dòng)能力是指交際者為執(zhí)行和解讀二語(yǔ)互動(dòng)交際意義,有效運(yùn)用身份、語(yǔ)言及其他互動(dòng)資源完成二語(yǔ)互動(dòng)行為的能力。[2][3][4]此能力可以通過(guò)與同伴的反復(fù)互動(dòng)實(shí)踐得以提高。互動(dòng)過(guò)程需要有意義協(xié)商和互動(dòng)反饋,促進(jìn)二語(yǔ)習(xí)得。[5]該過(guò)程的發(fā)起、延續(xù)以及結(jié)束等環(huán)節(jié)需要語(yǔ)言及非語(yǔ)言模態(tài)共同協(xié)同完成。因此,二語(yǔ)互動(dòng)行為特征研究較為復(fù)雜,需要結(jié)合整個(gè)過(guò)程中所有參與者的語(yǔ)言與非語(yǔ)言行為,進(jìn)行綜合考察。

在我國(guó),隨著“以學(xué)習(xí)為中心”的教育理念的不斷深化,討論成為課堂和課外學(xué)習(xí)的重要形式,也是我國(guó)外語(yǔ)學(xué)習(xí)者提高學(xué)習(xí)成績(jī)的重要手段。從多模態(tài)的視角綜合考察二語(yǔ)互動(dòng)特征,呈現(xiàn)二語(yǔ)學(xué)習(xí)者在互動(dòng)過(guò)程中的現(xiàn)狀,可以為相關(guān)研究及教學(xué)提供啟示和參考。

二、文獻(xiàn)綜述

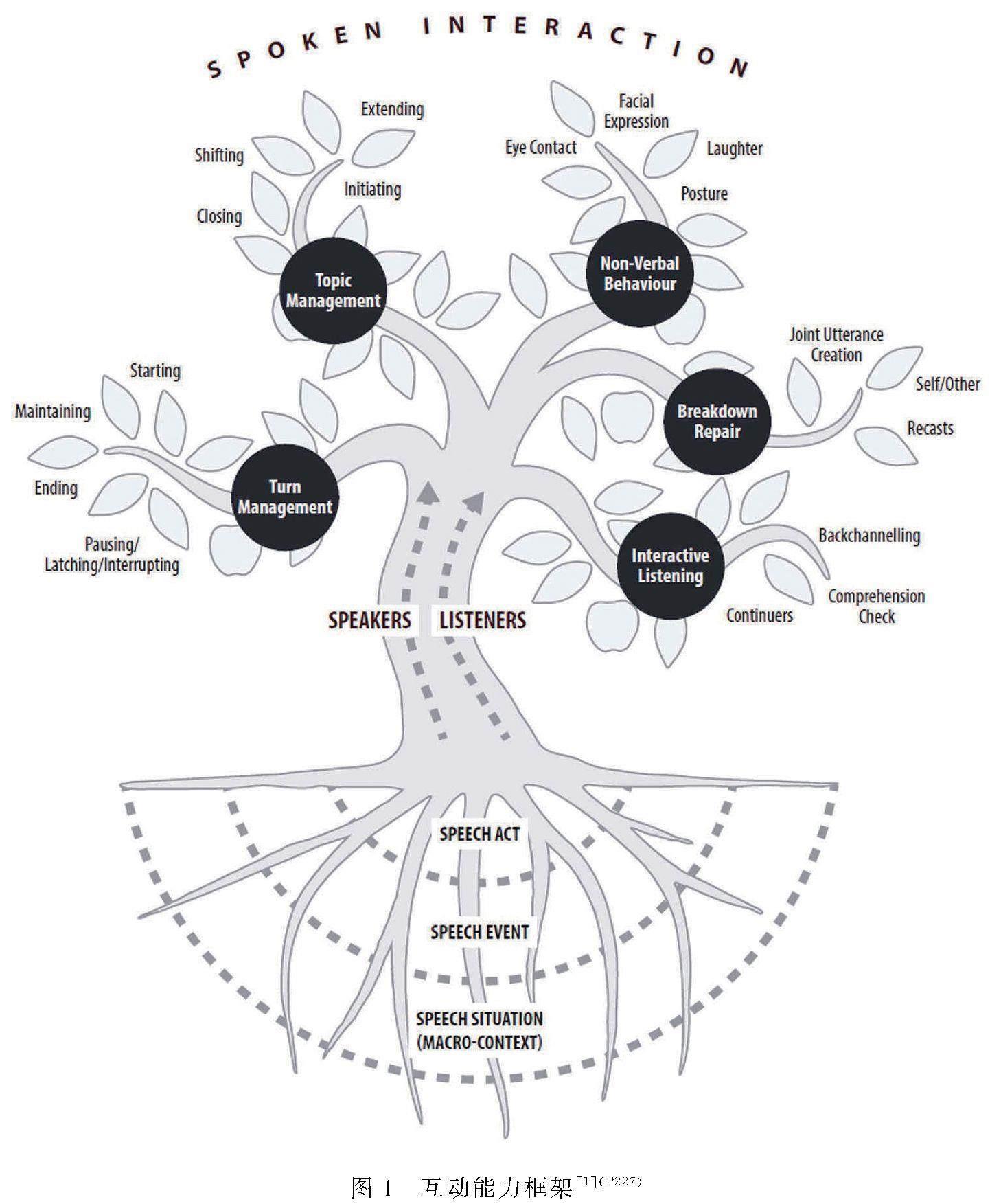

近幾年,越來(lái)越多的二語(yǔ)習(xí)得研究學(xué)者轉(zhuǎn)向二語(yǔ)互動(dòng)過(guò)程及能力發(fā)展的研究。[1][12][3][6][7][8][9][10][11]國(guó)外該領(lǐng)域的研究在理論框架的構(gòu)建及實(shí)證研究方面成果豐碩。二語(yǔ)互動(dòng)相關(guān)研究主要集中在兩個(gè)方面:二語(yǔ)互動(dòng)能力分析框架的構(gòu)建和二語(yǔ)互動(dòng)能力發(fā)展過(guò)程及其影響因素等實(shí)證研究。到目前為止,學(xué)界較常用的二語(yǔ)互動(dòng)能力分析框架主要有兩個(gè):Young構(gòu)建的以分析三類互動(dòng)資源為主線的二語(yǔ)互動(dòng)能力分析框架和Galaczi & Taylor構(gòu)建的互動(dòng)能力樹(shù)狀分析框架。[1][3][12]前者集中分析身份資源、語(yǔ)言資源和互動(dòng)資源。該框架著眼于語(yǔ)言資源的分析,強(qiáng)調(diào)通過(guò)語(yǔ)言所反映出的身份資源及互動(dòng)資源、語(yǔ)言資源與互動(dòng)能力之間的關(guān)系,對(duì)非語(yǔ)言資源在互動(dòng)過(guò)程中的貢獻(xiàn)少有探討。

Galaczi & Taylor構(gòu)建的樹(shù)狀分析框架(見(jiàn)圖1)則強(qiáng)調(diào)互動(dòng)過(guò)程的動(dòng)態(tài)性、生態(tài)性和多樣性等特征,[1]并將語(yǔ)言與非語(yǔ)言資源都納入互動(dòng)過(guò)程的研究范疇。此框架的樹(shù)根是互動(dòng)過(guò)程的宏觀言語(yǔ)場(chǎng)景及微觀言語(yǔ)事件;說(shuō)話者與聽(tīng)話者所構(gòu)建的互動(dòng)伙伴關(guān)系是互動(dòng)能力的樹(shù)干;話輪與話題管理、聽(tīng)者互動(dòng)、會(huì)話修復(fù)及非語(yǔ)言行為等五種具體互動(dòng)技能為該框架的樹(shù)枝。該框架強(qiáng)調(diào)的互動(dòng)技能要素幾乎囊括了參與者所有的互動(dòng)技能,為探究二語(yǔ)互動(dòng)能力特征提供了有效參考,也是本研究的分析框架構(gòu)建的重要基礎(chǔ)和主要依據(jù)。但該框架把非語(yǔ)言行為等同于“話輪管理”“話題管理”“聽(tīng)者互動(dòng)”以及“會(huì)話修復(fù)”等技能,其合理性有待商榷。筆者認(rèn)為,非語(yǔ)言模態(tài)是實(shí)現(xiàn)上述四種互動(dòng)技能的資源。非語(yǔ)言行為與語(yǔ)言行為一樣,是實(shí)現(xiàn)二語(yǔ)互動(dòng)目標(biāo)的重要手段。因此,在考察二語(yǔ)互動(dòng)行為時(shí),應(yīng)綜合考察語(yǔ)言與非語(yǔ)言模態(tài)的協(xié)同關(guān)系,進(jìn)而如實(shí)反映二語(yǔ)互動(dòng)過(guò)程的生態(tài)性特征。

國(guó)外二語(yǔ)互動(dòng)實(shí)證研究成果可觀。對(duì)二語(yǔ)學(xué)習(xí)者互動(dòng)能力發(fā)展及其影響因素的實(shí)證研究主要涉及以下三個(gè)方面:1、二語(yǔ)互動(dòng)參與實(shí)踐對(duì)其互動(dòng)能力發(fā)展的影響研究。2、互解能力構(gòu)建過(guò)程及影響因素研究。3、互動(dòng)過(guò)程中參與者使用的語(yǔ)言資源特點(diǎn)及其對(duì)參與者互動(dòng)能力發(fā)展的作用研究。Young & Miller和Cekaite分別以互動(dòng)環(huán)境中的二語(yǔ)書(shū)面語(yǔ)和口語(yǔ)為語(yǔ)料,[13][14]分析二語(yǔ)學(xué)習(xí)者的互動(dòng)實(shí)踐對(duì)其互動(dòng)能力發(fā)展的促進(jìn)作用。結(jié)果證明,互動(dòng)行為是所有參與者動(dòng)態(tài)的、共建行為,科學(xué)、可靠的二語(yǔ)互動(dòng)行為能力研究應(yīng)該包括參與互動(dòng)的所有成員對(duì)互動(dòng)過(guò)程的貢獻(xiàn)。Ishida與Dings則對(duì)留學(xué)語(yǔ)境下二語(yǔ)學(xué)習(xí)者與母語(yǔ)者在互動(dòng)過(guò)程中的互解能力發(fā)展開(kāi)展質(zhì)性研究。[15][16]研究發(fā)現(xiàn),二語(yǔ)學(xué)習(xí)者經(jīng)過(guò)與母語(yǔ)者的頻繁互動(dòng),其互解能力有明顯提高。但他們的研究沒(méi)有涉及到語(yǔ)言之外的其他模態(tài)對(duì)整個(gè)互動(dòng)過(guò)程的作用。

國(guó)內(nèi)相關(guān)研究在理論方面主要是從學(xué)理上探究二語(yǔ)互動(dòng)與提高學(xué)習(xí)者學(xué)習(xí)效率之間的關(guān)系、[17]介紹國(guó)外二語(yǔ)互動(dòng)能力分析框架。[4]李清華梳理二語(yǔ)語(yǔ)用能力與互動(dòng)能力之間的關(guān)系,進(jìn)而提出“二語(yǔ)互動(dòng)語(yǔ)用能力”框架。[18](P15)此概念的提出是對(duì)國(guó)內(nèi)外二語(yǔ)語(yǔ)用和二語(yǔ)互動(dòng)理論的概括及在此基礎(chǔ)上的創(chuàng)新。他特別指出以此框架為基礎(chǔ),分析二語(yǔ)互動(dòng)語(yǔ)用能力的實(shí)踐操作中需要著重注意的具體內(nèi)容,即“言語(yǔ)行為能力、會(huì)話能力和副語(yǔ)言能力”,[18](P19)在國(guó)內(nèi)較早強(qiáng)調(diào)二語(yǔ)互動(dòng)行為過(guò)程中副言語(yǔ)互動(dòng)的作用。國(guó)內(nèi)早期與實(shí)證研究有關(guān)的成果是引介國(guó)外相關(guān)研究。[19]隨后實(shí)證研究也陸續(xù)展開(kāi),有二語(yǔ)聽(tīng)力互動(dòng)和二語(yǔ)書(shū)面語(yǔ)互動(dòng)行為特征及影響因素的研究。[20][21]已有研究證明,互動(dòng)內(nèi)容的復(fù)雜程度是二語(yǔ)互動(dòng)行為表現(xiàn)及二語(yǔ)互動(dòng)能力發(fā)展的重要因素。國(guó)內(nèi)實(shí)證研究也有不少二語(yǔ)口語(yǔ)互動(dòng)的相關(guān)成果。[22][23][24][4][25]盡管研究語(yǔ)料不同,研究角度各有側(cè)重,但上述研究都強(qiáng)調(diào)二語(yǔ)學(xué)習(xí)者的互動(dòng)同伴對(duì)其互動(dòng)行為的回應(yīng)對(duì)該學(xué)習(xí)者互解能力構(gòu)建的促進(jìn)作用。因此,要研究二語(yǔ)學(xué)習(xí)者的互動(dòng)行為和能力特征,有必要對(duì)其所有的互動(dòng)同伴的互動(dòng)行為進(jìn)行綜合考察。但國(guó)內(nèi)的相關(guān)研究,除裴曉宇外,[24]大多只考察互動(dòng)參與者的言語(yǔ)行為,沒(méi)有涉及非語(yǔ)言模態(tài)在互動(dòng)過(guò)程中的表現(xiàn)特征及作用方式。

國(guó)內(nèi)外關(guān)于二語(yǔ)互動(dòng)行為過(guò)程研究的方法和成果為本研究提供了理論指導(dǎo)和實(shí)踐支持。但也有局限性:多數(shù)研究以二語(yǔ)學(xué)習(xí)者的課堂師生互動(dòng)、生生互動(dòng)為語(yǔ)料,研究學(xué)習(xí)者的二語(yǔ)互動(dòng)策略或探索評(píng)估二語(yǔ)互動(dòng)能力的手段等;有非學(xué)習(xí)者介入的互動(dòng)研究占絕大多數(shù),對(duì)學(xué)習(xí)者課后二語(yǔ)互動(dòng)行為的研究相對(duì)較少。鑒于此,本文收集、分析中國(guó)英語(yǔ)學(xué)習(xí)者課后討論視頻語(yǔ)料,以期發(fā)現(xiàn)學(xué)習(xí)者在討論過(guò)程中的特點(diǎn),探索其規(guī)律,為二語(yǔ)互動(dòng)相關(guān)研究提供參考,對(duì)英語(yǔ)互動(dòng)教學(xué)與學(xué)習(xí)有所啟示。

三、研究設(shè)計(jì)

(一)研究問(wèn)題

本研究擬解決的問(wèn)題如下:

1、中國(guó)英語(yǔ)學(xué)習(xí)者在課外話題討論過(guò)程中表現(xiàn)哪些互動(dòng)技能?有何特征?

2、這些互動(dòng)技能借助哪些語(yǔ)言和非語(yǔ)言模態(tài)資源來(lái)實(shí)現(xiàn)?各種模態(tài)在各互動(dòng)技能表現(xiàn)中的模態(tài)密度和復(fù)雜度如何?

(二)研究工具

本研究構(gòu)建了適合多模態(tài)互動(dòng)行為研究的分析框架。具體而言,主要是以Galaczi & Taylor[1]的互動(dòng)行為分析框架為依據(jù),進(jìn)行了必要的修正(把非語(yǔ)言技能調(diào)整到實(shí)現(xiàn)其他四個(gè)技能的手段中,同語(yǔ)言模態(tài)一樣作為互動(dòng)資源進(jìn)行分析),建立了適合本研究的分析框架。該分析框架能夠更全面、真實(shí)、動(dòng)態(tài)地反映出二語(yǔ)學(xué)習(xí)者在真實(shí)交流過(guò)程中的互動(dòng)特征,以此為框架得出的結(jié)果更具可靠性。本文選用多模態(tài)分析工具ELAN 5.8對(duì)語(yǔ)料進(jìn)行標(biāo)注、提取、分析等,并利用視頻轉(zhuǎn)寫軟件對(duì)口語(yǔ)互動(dòng)部分進(jìn)行轉(zhuǎn)寫,人工校對(duì)后結(jié)合多模態(tài)分析結(jié)果,綜合分析“話輪管理”“話題管理”“聽(tīng)者互動(dòng)”和“會(huì)話修復(fù)”這四個(gè)維度的互動(dòng)技能特征。

(三)研究對(duì)象

參與本研究的受試來(lái)自國(guó)內(nèi)某教育部直屬重點(diǎn)高校的非英語(yǔ)專業(yè)大學(xué)二年級(jí)和大學(xué)三年級(jí)學(xué)生共212人,其中男生141人,女生71人。年齡在19—21歲之間,已經(jīng)修讀了至少兩個(gè)學(xué)期的大學(xué)英語(yǔ),進(jìn)行了兩個(gè)學(xué)期的英語(yǔ)課外話題討論,較熟悉課外討論的形式。所有學(xué)生都能夠較熟練地進(jìn)行日常話題的交流。討論小組的人員分配按學(xué)習(xí)者的意愿,采用隨機(jī)分配和自愿組合兩種形式,每小組3-6人不等,專業(yè)背景不同。小組成員從學(xué)期初第一次課選定后,以后的每次討論都按該小組進(jìn)行。

(四)語(yǔ)料來(lái)源

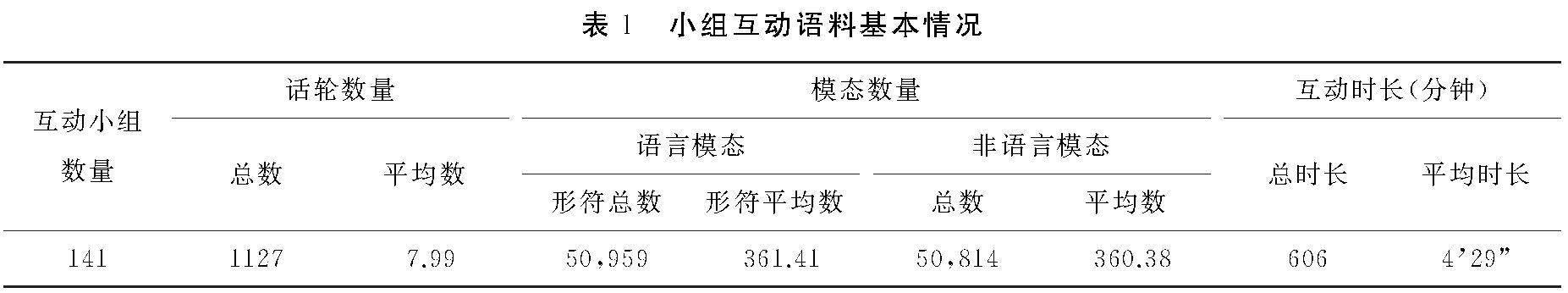

本研究的語(yǔ)料是來(lái)自上述研究對(duì)象一個(gè)學(xué)期的課外英語(yǔ)討論視頻。以組為單位討論與課堂講授的每個(gè)單元課文內(nèi)容相關(guān)的4個(gè)話題。每周討論一次,每次兩個(gè)話題,共14周。要求每位討論者都對(duì)相關(guān)話題發(fā)表自己的見(jiàn)解,討論時(shí)間、地點(diǎn)不限。為能夠更真實(shí)地反映學(xué)習(xí)者現(xiàn)場(chǎng)討論的互動(dòng)過(guò)程,本研究只保留了線下討論拍攝效果良好、便于分析的視頻共141個(gè),涉及的討論話題總數(shù)141個(gè)(不同內(nèi)容話題24個(gè))。經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)寫,所有語(yǔ)料中包括形符總數(shù)50,959個(gè),話輪總數(shù)1,127個(gè),總時(shí)長(zhǎng)約606分鐘;每個(gè)話題平均用時(shí)4分29秒。

(五)標(biāo)注與檢索

研究者對(duì)視頻語(yǔ)料觀看多次后利用ELAN視頻分析軟件對(duì)所有參與者在互動(dòng)過(guò)程中表現(xiàn)的互動(dòng)技能及其所使用的語(yǔ)言與非語(yǔ)言模態(tài)進(jìn)行分層標(biāo)注、檢索。標(biāo)注的互動(dòng)技能內(nèi)容包括以下四個(gè)層次:話輪管理、話題管理、聽(tīng)者互動(dòng)、會(huì)話修復(fù)及完成各層次任務(wù)時(shí)的具體行為表現(xiàn)。如,話輪管理層次的“開(kāi)始”“維持”“結(jié)束”“打斷”;話題管理層次的“引發(fā)”“拓展”“結(jié)束”“轉(zhuǎn)換”;聽(tīng)者互動(dòng)層次的“反饋”“理解核實(shí)”“續(xù)說(shuō)”;會(huì)話修復(fù)層次的“重述”“自我修復(fù)”“他者修復(fù)”“合作創(chuàng)造”等內(nèi)容。標(biāo)注的模態(tài)主要是參與者在發(fā)揮各技能過(guò)程中所使用的語(yǔ)言與非語(yǔ)言模態(tài)(如,面部表情、頭部動(dòng)作、目光交流、手勢(shì)、姿勢(shì)、副語(yǔ)言等)。為能夠更準(zhǔn)確、全面地探究參與者在互動(dòng)過(guò)程中的特征,本研究還采用視頻轉(zhuǎn)換軟件將口語(yǔ)材料轉(zhuǎn)換成文字,并進(jìn)行多次人工校對(duì),詳細(xì)考察各個(gè)話輪的內(nèi)容,并與視頻分析結(jié)果進(jìn)行對(duì)照、核查、修正,最后提取數(shù)據(jù),進(jìn)行整理與分析。

(六)數(shù)據(jù)的整理與分析

對(duì)語(yǔ)料處理后,得出以下有關(guān)小組互動(dòng)語(yǔ)料基本情況以及多模態(tài)資源的數(shù)量與分布情況的數(shù)據(jù),詳細(xì)情況見(jiàn)表1。

四、結(jié)果與討論

本研究基于Galaczi & Taylor構(gòu)建的互動(dòng)分析框架,[1][5]把二語(yǔ)互動(dòng)行為看作是動(dòng)態(tài)的、生態(tài)的、多樣性的過(guò)程。采用多模態(tài)視角,探究中國(guó)英語(yǔ)學(xué)習(xí)者的課后討論互動(dòng)行為特點(diǎn),得到有關(guān)二語(yǔ)互動(dòng)技能特征與多模態(tài)資源在表現(xiàn)這些技能時(shí)的分布特點(diǎn)以及多模態(tài)協(xié)同特征等相關(guān)結(jié)果。

(一)互動(dòng)技能特征

本研究主要針對(duì)二語(yǔ)學(xué)習(xí)者在課外討論過(guò)程中的互動(dòng)技能特征在“話輪管理”“話題管理”“聽(tīng)者互動(dòng)”和“會(huì)話修復(fù)”四個(gè)方面進(jìn)行分析。

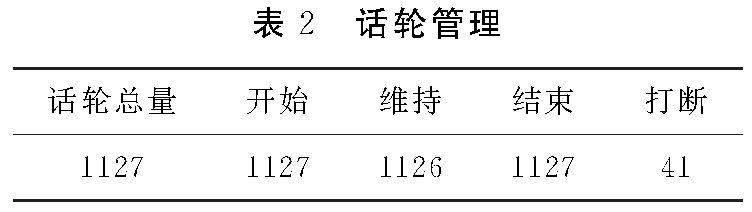

1、話輪管理

話輪的開(kāi)始、維持、打斷、結(jié)束是二語(yǔ)互動(dòng)行為的完整過(guò)程。[1]本研究中的互動(dòng)參與者都能夠較好地發(fā)揮其互動(dòng)技能,特別是在話輪的開(kāi)始、維持和結(jié)束三個(gè)環(huán)節(jié)中表現(xiàn)突出。但這三個(gè)環(huán)節(jié)是由語(yǔ)言與非語(yǔ)言模態(tài)協(xié)同完成的,并非只有語(yǔ)言模態(tài)的參與。在話題管理的四個(gè)環(huán)節(jié)中,較少有參與者打斷同伴的話輪(見(jiàn)表2)。

在所有1127個(gè)話輪中,只有41個(gè)被打斷,占比3.6%。其中18個(gè)是被同伴的笑聲打斷。可以預(yù)見(jiàn),學(xué)習(xí)者在聽(tīng)者互動(dòng)中的語(yǔ)言反饋不多,會(huì)話修復(fù)中的他者修復(fù)也不常見(jiàn)。這將在聽(tīng)者互動(dòng)和會(huì)話修復(fù)部分進(jìn)行驗(yàn)證。

2、話題管理

話題管理方面的結(jié)果顯示,幾乎所有學(xué)習(xí)者都能完整地完成話題的“引發(fā)”“拓展”“結(jié)束”。因?yàn)楸狙芯空Z(yǔ)料的特殊性,參與者討論過(guò)程中都能緊扣話題,沒(méi)有涉及話題管理中的話題轉(zhuǎn)換。

該研究語(yǔ)料中的話題是跟課本內(nèi)容相關(guān)的內(nèi)容,學(xué)習(xí)者是在學(xué)習(xí)完課本內(nèi)容后完成討論任務(wù),對(duì)討論話題較為熟悉。因此,他們幾乎都能較好地完成話題管理任務(wù)。大部分討論組在引發(fā)話題的時(shí)候都是一位參與者朗讀問(wèn)題,接著展開(kāi)討論。也有少數(shù)討論組把話題呈現(xiàn)在視頻上,主持話題討論的參與者與其他所有成員進(jìn)行目光交流,說(shuō)完“Let′s start”后開(kāi)始話題。之后,同伴們依次進(jìn)行話題拓展。大部分參與者都是針對(duì)自己的觀點(diǎn)進(jìn)行舉例或說(shuō)理,自然地完成從話題拓展到話題結(jié)束的過(guò)程。

3、聽(tīng)者互動(dòng)

聽(tīng)者互動(dòng)是二語(yǔ)互動(dòng)過(guò)程中較高層次的技能,主要表現(xiàn)在“反饋”“理解核實(shí)”和“續(xù)說(shuō)”三個(gè)方面。本研究語(yǔ)料中聽(tīng)者互動(dòng)的具體情況見(jiàn)表3。

表3的數(shù)據(jù)顯示,1127個(gè)話輪都有來(lái)自聽(tīng)者的反饋。可見(jiàn),參與者態(tài)度認(rèn)真,參與度較高。但在“理解核實(shí)”和“續(xù)說(shuō)”兩個(gè)環(huán)節(jié)上的表現(xiàn)較反饋明顯少很多。這也部分解釋了“話輪管理”中的“打斷”環(huán)節(jié)相對(duì)其他三個(gè)環(huán)節(jié)數(shù)量較少的原因。筆者詳細(xì)分析這三種技能中參與者所借用的模態(tài)資源發(fā)現(xiàn),“反饋”盡管數(shù)量最多,但有語(yǔ)言模態(tài)參與的很少。這將在多模態(tài)資源分布特征部分進(jìn)行詳細(xì)分析。深入探究“理解核實(shí)”和“續(xù)說(shuō)”部分發(fā)現(xiàn),這兩者經(jīng)常會(huì)成對(duì)出現(xiàn)或重疊出現(xiàn)。比如:

(1)sp1: I feel that the numbers… number of students now is more about taking university as a springboard.

sp2:就是跳板?

sp1: Yes, yes.

聽(tīng)者在說(shuō)話人完成話輪后,進(jìn)行理解核實(shí),讓說(shuō)話人又開(kāi)始新一個(gè)話輪。聽(tīng)者的“理解核實(shí)”也可以看作對(duì)同伴話輪的“續(xù)說(shuō)”,使互動(dòng)過(guò)程得以延續(xù),推動(dòng)討論進(jìn)程。除語(yǔ)言模態(tài),其他包括副語(yǔ)言在內(nèi)的非語(yǔ)言模態(tài)在此過(guò)程中也起重要作用。本文將在第二部分具體討論聽(tīng)者如何利用多模態(tài)資源實(shí)現(xiàn)與同伴之間的互動(dòng)。

4、會(huì)話修復(fù)

會(huì)話修復(fù)也是一種重要的互動(dòng)技能,是會(huì)話參與者修復(fù)自己或同伴在互動(dòng)過(guò)程中可能出現(xiàn)的漏洞或不妥的過(guò)程。主要包括“重述”“自我修復(fù)”“他者修復(fù)”和“合作創(chuàng)造”四個(gè)方面。本研究語(yǔ)料中出現(xiàn)的“會(huì)話修復(fù)”的具體情況見(jiàn)表4。

從表4的數(shù)據(jù)來(lái)看,學(xué)習(xí)者在課外討論過(guò)程中的會(huì)話修復(fù)數(shù)量不多。一方面可能是因?yàn)閷W(xué)習(xí)者對(duì)討論的話題比較熟悉,另一方面也反映了他們?cè)谟懻撨^(guò)程中的互動(dòng)深度不夠。筆者經(jīng)過(guò)反復(fù)觀看其中數(shù)量相對(duì)較多的“重述”部分的視頻發(fā)現(xiàn),很多“重述”是會(huì)話參與者邊講述邊思考時(shí)的下意識(shí)反應(yīng),或者是參與者維持話輪的一個(gè)策略,而沒(méi)有內(nèi)容上的修復(fù)。仔細(xì)分析“自我修復(fù)”和“他者修復(fù)”兩部分發(fā)現(xiàn),所有的“修復(fù)”都是詞匯上的,沒(méi)有句子層面的。比如,在討論現(xiàn)代大學(xué)生面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)這個(gè)話題時(shí),有位學(xué)習(xí)者想要表達(dá)“教育改革”這個(gè)概念,但是又不太確定,他說(shuō):“educational changing”接著又進(jìn)行了自我修復(fù),說(shuō)“educational change”。或許他自己意識(shí)到還不太貼切,最后用漢語(yǔ)說(shuō)“教育改革”。同伴們立刻邊點(diǎn)頭,邊口頭回應(yīng)“eh, yes”。盡管修復(fù)后的會(huì)話仍然不夠準(zhǔn)確,但其同伴能夠理解他的意思和他修復(fù)的意圖。

(2)sp1: They (college students) are under great pressure because of educational changing. educational change. er. 教育改革。

sp 2.3.4.(點(diǎn)頭、微笑、目光交流)eh, yes. yes.

另外,該研究語(yǔ)料中出現(xiàn)的幾例“他者修復(fù)”都是發(fā)言者在話輪持續(xù)過(guò)程中出現(xiàn)短暫的停頓或猶豫,其他參與者在發(fā)現(xiàn)其表達(dá)困難的情況下對(duì)其要表達(dá)的意思進(jìn)行必要的修補(bǔ)。比如,在談到家庭教育的問(wèn)題時(shí),有位參與者想表達(dá)“棍棒出孝子”時(shí)的情景:

sp1:Education in traditional Chinese families tends to be strict. We were often beaten by our parents when we were young. Because we have a famous Chinese saying…er.. “叫”…er….

sp2: “棍棒出孝子”吧?

sp1: (大笑、點(diǎn)頭、抱拳)Yes! Yes!

sp3.4: (點(diǎn)頭、微笑)Yes!

這既是“他者修復(fù)”的過(guò)程,也是一個(gè)“合作創(chuàng)造”案例。“他者修復(fù)”和“合作創(chuàng)造“能反映參與者之間更高層次的互動(dòng),是建立在互解基礎(chǔ)上的協(xié)商共建過(guò)程。從上面的案例可以看出,包括語(yǔ)言在內(nèi)的多模態(tài)資源在此過(guò)程中都起重要作用。

(二)多模態(tài)資源在互動(dòng)過(guò)程中的分布特征及多模態(tài)協(xié)同情況

多模態(tài)資源在語(yǔ)料中占較大比例。學(xué)習(xí)者的互動(dòng)過(guò)程是包括語(yǔ)言模態(tài)在內(nèi)的多模態(tài)協(xié)同完成的。下文將針對(duì)所有語(yǔ)料中學(xué)習(xí)者討論的完整過(guò)程,詳細(xì)討論多模態(tài)資源在“話輪管理”過(guò)程中的分布以及在其他三個(gè)環(huán)節(jié)中各模態(tài)的協(xié)同情況。

1、實(shí)現(xiàn)“話輪管理”時(shí)學(xué)習(xí)者所利用的多模態(tài)資源的分布情況

圖2顯示了在話輪開(kāi)始時(shí),參與者所采用的模態(tài)復(fù)雜度及各種模態(tài)的密度。語(yǔ)言、面部表情和目光交流是互動(dòng)參與者在啟動(dòng)話輪時(shí)所使用的主要模態(tài),少數(shù)話輪的開(kāi)始有姿勢(shì)、手勢(shì)和副語(yǔ)言的參與。具體來(lái)說(shuō),參與者主要采用以下方式啟動(dòng)話輪:(1)按座次依次進(jìn)行。主持人與發(fā)話者進(jìn)行目光交流,點(diǎn)頭示意后發(fā)言者開(kāi)始本次話輪。第一位發(fā)言者結(jié)束話輪后,下一發(fā)言者與之進(jìn)行目光交流,微笑并語(yǔ)言確認(rèn)“Is that all”,收到目光、微笑及語(yǔ)言確認(rèn)“Yes”或點(diǎn)頭示意后開(kāi)始自己的話輪。(2)按約定順序進(jìn)行。上一發(fā)言者用“This is my opinion”“Thats all”等語(yǔ)言結(jié)束自己的話輪,同時(shí)與下一發(fā)言者進(jìn)行目光交流。聽(tīng)到此提示并與發(fā)言者進(jìn)行目光交流后,按照事先商定好的順序開(kāi)始自己的話輪,依此類推。(3)隨機(jī)進(jìn)行。語(yǔ)言與目光、微笑等非語(yǔ)言模態(tài)協(xié)同進(jìn)行。上一發(fā)言人一邊說(shuō)“what about you”,一邊面帶微笑并無(wú)目的地掃視其他參與者,下一發(fā)言人與之進(jìn)行目光交流與微笑回饋后,接過(guò)話輪。(4)舉手示意。當(dāng)主持討論的參與者陳述完討論話題后,無(wú)針對(duì)性地掃視其他所有參與者,想要發(fā)表觀點(diǎn)的參與者舉起右手,并與主持人進(jìn)行目光交流,示意開(kāi)始自己的話輪。(5)語(yǔ)言指定。上一參與者發(fā)表完自己的觀點(diǎn)后,轉(zhuǎn)頭并與下一發(fā)言者進(jìn)行目光交流,并問(wèn):“what about Mr…”或者“what about Miss…”,讓對(duì)方開(kāi)始自己的話輪。(6)目光指定。上一參與者結(jié)束自己的發(fā)言后,沉默兩秒鐘左右,下意識(shí)轉(zhuǎn)頭與旁邊的同伴進(jìn)行目光交流,同伴自然地接過(guò)話輪,開(kāi)始自己的討論等。可見(jiàn),話輪開(kāi)始時(shí),學(xué)習(xí)者采用的多模態(tài)資源較為豐富,并能夠熟練地完成話輪的啟動(dòng)。值得強(qiáng)調(diào)的是,互動(dòng)能力較高的討論組進(jìn)行話輪轉(zhuǎn)換時(shí)沒(méi)有固定順序,參與者會(huì)在理解正在發(fā)表觀點(diǎn)的伙伴的意思后,手勢(shì)或目光示意的同時(shí)接過(guò)話輪,隨時(shí)進(jìn)行互動(dòng)。

學(xué)習(xí)者在維持話輪過(guò)程中所采用的多模態(tài)資源分布情況如圖3所示。語(yǔ)言、目光交流以及面部表情是維持話輪的三個(gè)主要模態(tài)。幾乎每個(gè)話輪維持的過(guò)程中,參與者之間都有目光交流,也會(huì)根據(jù)交流的內(nèi)容自然地流露出相應(yīng)的面部表情。深入研究后發(fā)現(xiàn),微笑是出現(xiàn)最多的面部表情,也有少數(shù)對(duì)同伴交流內(nèi)容表示驚訝、疑惑等表情。點(diǎn)頭和轉(zhuǎn)頭是出現(xiàn)最多的頭部動(dòng)作。手勢(shì)比較復(fù)雜,參與者有的邊說(shuō)邊輕敲桌子、拍腿,還有的邊說(shuō)邊調(diào)整口罩、眼鏡等。總之,此時(shí)的手勢(shì)是話輪維持的重要信號(hào),手勢(shì)動(dòng)作的放緩,也往往意味著話輪接近尾聲。同樣,非語(yǔ)言模態(tài)與語(yǔ)言模態(tài)協(xié)同的停止也給同伴傳遞一個(gè)話輪結(jié)束的信號(hào)。

圖3在顯示話輪結(jié)束過(guò)程中多模態(tài)資源的分布情況。在1127個(gè)話輪中,有語(yǔ)言參與的話輪結(jié)束只有108個(gè)。目光交流、面部表情和頭部動(dòng)作幾乎參與了所有話輪結(jié)束的過(guò)程。手勢(shì)、語(yǔ)言、姿勢(shì)和副語(yǔ)言也有不同程度的分布。在結(jié)束整個(gè)話題討論時(shí),參與者的表現(xiàn)也因組而異。有的討論組在最后一個(gè)發(fā)言者結(jié)束話輪之后,所有參與者進(jìn)行眼神交流,會(huì)意地微笑后,某一個(gè)成員起身關(guān)掉攝像頭結(jié)束討論,全程沒(méi)有語(yǔ)言參與;有的討論組是以最后一個(gè)發(fā)言者的“Thats all”結(jié)束自己的話題,同時(shí)結(jié)束整個(gè)討論;還有的是討論的主持人在最后一位發(fā)言者結(jié)束話輪后,接過(guò)話輪,以“Ok, thats all for our discussion”等結(jié)束話輪。

話輪打斷在本研究語(yǔ)料中出現(xiàn)得很少,但其模態(tài)復(fù)雜度卻很高。幾乎所有的6種模態(tài)都參與其中,并且其密度都較大。實(shí)施打斷行為的參與者要調(diào)用幾乎所有的交際技能引起對(duì)方的注意,禮貌地表達(dá)自己打斷伙伴的意圖。比如,其中一位參與者在發(fā)言者延展自己的話題(現(xiàn)代大學(xué)生需要承擔(dān)的責(zé)任)的時(shí)候突然把頭轉(zhuǎn)向她正在發(fā)言的同伴,身體前傾并向其伸出右手,微笑并帶有一點(diǎn)歉意地說(shuō):“en, you should be responsible for the development of our country, right”再次觀看該部分,筆者發(fā)現(xiàn),她的同伴在陳述自己作為一名大學(xué)生所需要承擔(dān)的責(zé)任時(shí),提到對(duì)家庭和國(guó)家的責(zé)任。但后來(lái)只是在詳述他對(duì)家庭需要做的而沒(méi)有涉及對(duì)國(guó)家的責(zé)任。正當(dāng)他要繼續(xù)下一話題的時(shí)候,這位同伴突然打斷他。可見(jiàn),實(shí)施打斷也是深度參與互動(dòng)的重要表現(xiàn)。

以上數(shù)據(jù)顯示,語(yǔ)言與非語(yǔ)言模態(tài)的協(xié)同作用貫穿于“話輪管理”的整個(gè)過(guò)程,在“話輪啟動(dòng)”和“話輪結(jié)束”兩個(gè)過(guò)程中,語(yǔ)言模態(tài)并非互動(dòng)參與者調(diào)用的主要互動(dòng)資源。

2、多模態(tài)協(xié)同在其他方面的表現(xiàn)

以上有關(guān)話輪管理方面互動(dòng)參與者所采用的多模態(tài)資源的復(fù)雜度與密度情況較全面地反映了多模態(tài)資源在整個(gè)二語(yǔ)互動(dòng)過(guò)程中的分布及資源配置特征。因本文篇幅所限,也為了避免重復(fù),下面僅就話輪管理方面未談及的多模態(tài)協(xié)同情況進(jìn)行補(bǔ)充。

(1)話題管理

在話題管理方面,互動(dòng)參與者調(diào)用多模態(tài)資源,采用各種策略進(jìn)行話題拓展。下面就比較典型的兩個(gè)策略進(jìn)行描述。

①表達(dá)猶豫 互動(dòng)參與者在拓展話題時(shí)常會(huì)因?yàn)樗季S的中斷或找不到合適的方式表達(dá)自己的觀點(diǎn)表現(xiàn)出猶豫。此時(shí),他們常常采用尷尬地微笑、撓頭、低頭、捂嘴等非語(yǔ)言模態(tài)與語(yǔ)言(“eh”“那個(gè)”“然后”“就是”等)協(xié)同表達(dá)其猶豫及思考的過(guò)程。

同樣,參與者在拓展話題時(shí),如果遇到困難,也會(huì)適時(shí)地向同伴求助。

②求助策略 發(fā)言者在拓展話題時(shí)出現(xiàn)多于兩秒鐘的言語(yǔ)停頓,同時(shí)與同伴進(jìn)行目光交流并帶有向同伴求助的微笑是大部分互動(dòng)參與者向同伴求助時(shí)采用的策略。情急之下進(jìn)行語(yǔ)碼轉(zhuǎn)換(英語(yǔ)轉(zhuǎn)換成漢語(yǔ),如,“怎么說(shuō)”“應(yīng)該是什么來(lái)”等),并用目光接觸和向同伴攤開(kāi)手掌是個(gè)別學(xué)習(xí)者向同伴尋求幫助時(shí)采用的策略。

(2)聽(tīng)者互動(dòng)

在聽(tīng)者互動(dòng)方面,學(xué)習(xí)者多用簡(jiǎn)短語(yǔ)言和微笑、點(diǎn)頭、目光交流、手勢(shì)等非語(yǔ)言模態(tài)回應(yīng)同伴的觀點(diǎn),并適時(shí)地用語(yǔ)言與伙伴進(jìn)行觀點(diǎn)交流。主要表現(xiàn)在認(rèn)同策略和反對(duì)策略的實(shí)施過(guò)程。

①認(rèn)同策略

非語(yǔ)言模態(tài)協(xié)同。點(diǎn)頭、微笑與目光交流協(xié)同作用,實(shí)現(xiàn)對(duì)同伴觀點(diǎn)的認(rèn)同是大部分討論者采用的策略。

點(diǎn)頭、微笑、目光交流與語(yǔ)言等多模態(tài)協(xié)同。非語(yǔ)言模態(tài)與簡(jiǎn)單的語(yǔ)言協(xié)同完成對(duì)同伴觀點(diǎn)的認(rèn)同。簡(jiǎn)單的語(yǔ)言主要包括“I agree with you”“Yes”等。另外,部分參與者還采用重復(fù)同伴話語(yǔ),微笑以及提高聲調(diào)等方式,調(diào)侃地認(rèn)同同伴的觀點(diǎn)。也有少數(shù)參與者并不直接表達(dá)自己對(duì)同伴觀點(diǎn)的態(tài)度,而是接著同伴的話題陳述自己與之相似的經(jīng)歷或想法,通過(guò)進(jìn)一步闡釋或者延展同伴相似的話題表達(dá)自己的認(rèn)同。

②反對(duì)策略

與認(rèn)同策略相似,互動(dòng)參與者在表達(dá)對(duì)同伴觀點(diǎn)的不認(rèn)同或反對(duì)時(shí)也多采用頭部動(dòng)作(轉(zhuǎn)頭、搖頭)、目光交流、手勢(shì)(擺手)以及語(yǔ)言(“I disagree with you” “But…” etc.)等多模態(tài)資源協(xié)同完成。少數(shù)互動(dòng)能力較高的參與者不直接對(duì)同伴的觀點(diǎn)提出反對(duì)意見(jiàn),而是接著同伴的觀點(diǎn)陳述自己與之相反的觀點(diǎn),通過(guò)說(shuō)理,讓同伴接受與其相反的觀點(diǎn),進(jìn)而說(shuō)服對(duì)方。但與認(rèn)同策略不同的是,幾乎所有反對(duì)行為的完成都有語(yǔ)言資源的參與,并且反對(duì)者有較多的語(yǔ)言解釋。

(3)會(huì)話修復(fù)

①澄清策略

參與者為防止自己陳述的觀點(diǎn)或所用的表達(dá)引起同伴的誤解或費(fèi)解時(shí),所做的進(jìn)一步解釋。研究發(fā)現(xiàn),學(xué)習(xí)者對(duì)自己的觀點(diǎn)進(jìn)行澄清時(shí),往往先重復(fù)可能引起誤解的部分,然后用英語(yǔ)進(jìn)行闡釋。在觀察到同伴仍然有疑惑的表情時(shí),他們大多會(huì)進(jìn)行語(yǔ)碼轉(zhuǎn)換(英漢轉(zhuǎn)換),借用漢語(yǔ)消除同伴的疑問(wèn)。

②回避策略

回避也是修復(fù)會(huì)話的一種特殊的方式。對(duì)自己會(huì)話中遇到的暫時(shí)無(wú)法解決的困難,少數(shù)學(xué)習(xí)者采取回避的策略。他們經(jīng)常會(huì)尷尬地微笑、用手捂嘴、把頭轉(zhuǎn)向窗外或其他討論語(yǔ)境以外的地方、故意發(fā)出讓人聽(tīng)不清楚的聲音等非語(yǔ)言模態(tài)回避困難。

這些互動(dòng)策略的采用受參與者的個(gè)人性格、交際風(fēng)格、二語(yǔ)水平以及母語(yǔ)文化等多種因素的影響和制約。性格開(kāi)朗,善于交際的學(xué)習(xí)者在用英語(yǔ)進(jìn)行課外討論時(shí)往往善于與同伴用目光交流、微笑等非語(yǔ)言模態(tài)進(jìn)行互動(dòng),傳遞互動(dòng)信息。性格內(nèi)斂,對(duì)自己的英語(yǔ)水平缺乏自信的參與者與同伴互動(dòng)較少,對(duì)整個(gè)互動(dòng)過(guò)程的貢獻(xiàn)不多。

課外討論這種特殊的交際活動(dòng)決定了語(yǔ)言模態(tài)是參與者闡述個(gè)人觀點(diǎn)的主要模態(tài)。而非語(yǔ)言模態(tài),如,目光交流、微笑、手勢(shì)、點(diǎn)頭、轉(zhuǎn)頭、或者身體其他部位的碰觸等互動(dòng)方式則是中國(guó)英語(yǔ)學(xué)習(xí)者在進(jìn)行課外討論時(shí)向?qū)Ψ绞疽膺M(jìn)行話輪轉(zhuǎn)換、求助、進(jìn)行聽(tīng)者反饋等的主要模態(tài)資源。但是,非語(yǔ)言模態(tài)總是成對(duì)或與語(yǔ)言模態(tài)協(xié)同出現(xiàn),共同完成互動(dòng)任務(wù)。

四、結(jié)論

多模態(tài)視角下中國(guó)英語(yǔ)學(xué)習(xí)者課后討論的互動(dòng)中,參與者在陳述自己的觀點(diǎn)、延展己方話題方面表現(xiàn)突出,論證充分;但對(duì)同伴的觀點(diǎn)較少有語(yǔ)言上的反饋,同伴互動(dòng),多停止于對(duì)伙伴觀點(diǎn)的非語(yǔ)言模態(tài)的肯定回應(yīng),較少有打斷同伴話輪的現(xiàn)象。這與高君、趙永青對(duì)中國(guó)英語(yǔ)學(xué)習(xí)者異議互動(dòng)話語(yǔ)的互動(dòng)能力研究結(jié)果相似。[22]本研究從多模態(tài)視角,探究英語(yǔ)二語(yǔ)學(xué)習(xí)者的互動(dòng)特征,有與以往研究不同的發(fā)現(xiàn)。主要有以下幾個(gè)方面:除了討論的主體環(huán)節(jié),其他環(huán)節(jié)主要采用非語(yǔ)言模態(tài)或非語(yǔ)言模態(tài)與語(yǔ)言模態(tài)協(xié)同完成。語(yǔ)言模態(tài)并不是其他環(huán)節(jié)的主要模態(tài),在“話輪結(jié)束”“話輪打斷”“聽(tīng)者反饋”等幾個(gè)方面尤為突出。“話輪結(jié)束”和“聽(tīng)者的正面反饋”大多通過(guò)非語(yǔ)言模態(tài)協(xié)同完成。頭部動(dòng)作、面部表情以及副語(yǔ)言等非語(yǔ)言模態(tài)也是維持話題的重要手段。該結(jié)果證明了二語(yǔ)互動(dòng)行為過(guò)程中非語(yǔ)言模態(tài)的重要性。本研究發(fā)現(xiàn)的多樣性的互動(dòng)策略,證明了互動(dòng)能力的動(dòng)態(tài)性、不確定性。同一個(gè)討論組在不同的互動(dòng)環(huán)節(jié)會(huì)采用不同的互動(dòng)策略。互動(dòng)策略的采用跟參與者的交際風(fēng)格、二語(yǔ)水平、討論話題的內(nèi)容等多種因素有關(guān)。本文的研究方法可以為二語(yǔ)互動(dòng)研究提供參考,研究結(jié)果也可為二語(yǔ)互動(dòng)學(xué)習(xí)和教學(xué)提供啟示。

本研究也存在局限性。比如,由于篇幅所限,本文只探討了中國(guó)英語(yǔ)學(xué)習(xí)者課后討論視頻中所呈現(xiàn)的互動(dòng)特征整體情況,沒(méi)有就不同二語(yǔ)水平的學(xué)習(xí)者的不同表現(xiàn)進(jìn)行對(duì)比分析,以便得出更為全面、詳細(xì)的結(jié)果。另外,本文沒(méi)有詳細(xì)探究二語(yǔ)學(xué)習(xí)者在互動(dòng)過(guò)程中的語(yǔ)言使用情況,這有待今后進(jìn)一步研究。

參考文獻(xiàn):

[1] Galaczi, E., & Taylor L.Interactional competence: Conceptualisations, operationalisations, and? outstanding questions [J]. Language Assessment Quarterly, 2018, (15): 219-236.

[2] Kasper, G., & Wagner. J. A conversation-analytic approach to second language acquisition [A]. In Atkinson, D (ed.). Alternative Approaches to Second Language Acquisition [C]. New York: Routledge, 2011.117-142.

[3] Young, F. Interactional competence and L2 pragmatics [A]. In Taguchi, N (ed.). The Routledge Handbook of Second Language Acquisition and Pragmatics[C]. New York: Routledge, 2019.93-110.

[4] 楊梅,李京枚.二語(yǔ)互動(dòng)能力研究述評(píng)[J].外語(yǔ)教育研究前沿,2021,(2):74-80.

[5] 徐錦芬,舒靜.我國(guó)大學(xué)英語(yǔ)課堂同伴協(xié)商互動(dòng)實(shí)證研究[J].外語(yǔ)教學(xué)與研究,2020,(6):868-879.

[6] Chalhoub-Deville, M. Second language interaction: Current perspectives and future trends[J]. Language Testing, 2003, 20 (4):369-383. https://doi.org/10.1191/0265532203lt264oa.

[7] Hüttner, J. Agreeing to disagree: ′doing disagreement′ in assessed oral L2 interactions[J]. Classroom Discourse, 2014, 5, (2): 194-215, DOI: 10.1080/19463014.2014.893897.

[8] Poehner, E. Beyond the test: L2 dynamic assessment and the transcendence of mediated learning[J]. The Modern Language Journal, 2007, (91):323-340. https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.2007.00583.x.

[9] Poehner, M., & Lantolf, J. Advancing L2 dynamic assessment: Innovations in Chinese contexts[J]. Language Assessment Quarterly, 2022, DOI: 10.1080/15434303.2022.2158465.

[10] van Compernolle, A. Interactional competence and the dynamic assessment of L2 pragmatic abilities. In S. J. Ross & G. Kasper (Eds.), Assessing second language pragmatics [C]. Palgrave Macmillan. 2013: 327-353.

[11] Zhang, L., & Jin, Y. Assessing interactional competence in the computer-based CET-SET: An investigation of the use of communication strategies, Assessment in Education: Principles [J]. Policy & Practice, 2021, (28),4:389-410, DOI: 10.1080/0969594X.2021.1976107.

[12] Young, F. Interactional competence in language learning, teaching, and testing [A]. In E. Hinkel (ed.). Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning [C]. New York: Routledge. 2011. 426-443.

[13] Young, F., & Miller, R. Learning as changing participation: Discourse roles in ESL writing conferences [J]. The Modern Language Journal, 2004, (88): 519-535.

[14] Cekaite, A. A childs development of interactional competence in a Swedish L2 classroom [J]. The Modern Language Journal,2007, (91): 45-62.

[15] Ishida, M. Development of interactional competence: Changes in the use of ne in L2 Japanese during study abroad [A]. In Nguyen, T. Kasper, G.(eds.). Talk-in Interaction: Multilingual Perspectives [C], Honolulu: University of Hawaii, 2009: 351-386.

[16] Dings, A. Interactional competence and the development of alignment activity [J]. The Modern Language Journal, 2014, (98): 742-756.

[17] 楊梅.續(xù)促互動(dòng),互動(dòng)促學(xué)[J].外語(yǔ)教學(xué)與研究,2022,(4):580-589.

[18] 李清華.二語(yǔ)語(yǔ)用能力研究:從交際能力范式 到互動(dòng)能力范式 [J].外語(yǔ)教學(xué)理論與實(shí)踐,2019,(2):15-21.

[19] 徐錦芬,曹忠凱.國(guó)內(nèi)外外語(yǔ) / 二語(yǔ)課堂互動(dòng)研究 [J].外語(yǔ)界,2010,(3):51-59.

[20] 任偉,吳依蔓,彭雨晨.任務(wù)復(fù)雜度和序列對(duì)中國(guó)學(xué)生英語(yǔ)互動(dòng)聽(tīng)力的影響[J].外語(yǔ)與外語(yǔ)教學(xué),2022,(4):99-110.

[21] 李學(xué)晉.二語(yǔ)寫作互動(dòng)中的糾錯(cuò)反饋:爭(zhēng)議與對(duì)策[J].語(yǔ)言教學(xué)與研究,2017,(1):36-44.

[22] 高君,趙永青.英語(yǔ)學(xué)習(xí)者異議話語(yǔ)的互動(dòng)能力研究[J].現(xiàn)代外語(yǔ),2019,(6):779-791.

[23] 寇金南.我國(guó)大學(xué)英語(yǔ)課堂不同小組互動(dòng)模式的特征研究[J].外語(yǔ)與外語(yǔ)教學(xué),2016,(1):24-32.

[24] 裴曉宇,楊連瑞,閆海娟.多模態(tài)視角下二語(yǔ)語(yǔ)用道歉行為研究[J].外語(yǔ)教學(xué),2020,(4):12-17.

[25] 鄭群,毛瑛.中英大學(xué)生論辯式話語(yǔ)中互動(dòng)能力的對(duì)比研究[J].解放軍外國(guó)語(yǔ)學(xué)院學(xué)報(bào),2016,(6):18-26.

A Study on Interactional Features of Chinese English Learners from a Multimodal Perspective

Abstract: This article addresses the interactional features of Chinese English learners in after-class group discussions based on the analytical framework proposed by Galaczi & Taylor from a multimodal perspective. The results show that (1) the interactants demonstrate such communicative skills as "turn management", "topic management", "interactive listening" and "breakdown repair" by employing varieties of modalities; (2) the participants are much less capable in the following three aspects: "interrupting", "other breakdown repair" and "joint utterance creation", which implies that the interactants have fewer content negotiations and the discussions conducted by them are not deep enough; (3) pertaining to the modality resources involved, the non-verbal modalities play a significant role in the interaction with a high density. The following two steps "turn closing" and "listener backchannelling" are collaboratively completed by such nonverbal modalities as paralanguage, facial expression, eye contact and so forth. Hence, nonverbal modalities are an indispensable resource for the interactants to employ for their successful performances. The findings of this study can facilitate the learners′ comprehension of the second language interactional competence and provide enlightenment for the study on second language interaction.

Key words: second language interactional skill; multimodality; modal density; modal complexity; interactional strategy