社會工作介入心理疏導服務及其專業自主性研究

鄭進 劉銘鼎

摘 ? ?要:2020年以來社會工作者積極介入重大公共衛生事件應對工作,拓展了社會工作的傳統服務領域,對社會工作專業自主性的發展而言既是一種機遇也是一種挑戰。通過對這一時期武漢市的社會工作心理疏導服務進行分析,我們發現,社會工作行業積極參與應對突發公共衛生事件的心理疏導服務項目,社會工作者積極開展心理支持和干預服務,行業內出現了“社工服務心理化”的新趨勢。非自主性的發展環境、社工機構的生存需要及社工專業的自主性探索等共同形塑了該趨勢。社工服務心理化擴展了社工行業的服務邊界,模糊了已經形成的專業形象,亦增強了社工行業的行政依附性,對社會工作專業化進程帶來了挑戰。這一新趨勢凸顯了社會工作專業在社會治理中的正功能,國家需要和黨建引領作用是新時期中國社會工作專業自主性建構的獨特路徑,對我國社會工作行業發展具有積極啟示意義。①

關鍵詞:社會工作;社工服務;心理化;心理疏導;專業自主性;服務邊界

中圖分類號:C916 文章標志碼:A 文章編號:1006-6152(2023)02-0099-09

DOI:10.16388/j.cnki.cn42-1843/c.2023.02.009

一、問題的提出

2020年2月,習近平總書記在《統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議上的講話》中提出要“發揮社會工作的專業優勢,支持廣大社工、義工和志愿者開展心理疏導、情緒支持、保障支持等服務”[1]。國家衛生健康委辦公廳、民政部辦公廳聯合印發《關于加強應對新冠肺炎疫情工作中心理援助與社會工作服務的通知》,將心理援助與社會工作服務納入疫情防控整體工作之中。社會工作行業響應中央號召,特別是武漢地區大量的社工機構和社會工作者快速積極地投入到疫情防控工作之中。正如王思斌總結的“自疫情發生以來,我國社會工作界聞風而動,運用一切可能的方法,積極主動參與,無論是作為專業工作者還是專業志愿者,都做到了為專業盡責、為社會盡力,取得了一定成績”[2]。其中,針對一線醫護人員、感染者及家屬、社區工作者等群體的心理情緒問題,社會工作者介入心理疏導工作取得了一定成效,湖北省民政廳快速總結并推廣了“五社一心”的工作模式,成為該省特別是武漢市社會工作行業介入疫情抗擊工作的一張行業名片。

然而,從實務層面講,最近二十余年我國社會工作行業以民政領域的弱勢群體救助幫扶和社區服務為主[3], 社會工作與心理服務相結合的實務工作模式并非社會工作行業的主流。立足于我國社會工作行業不斷由嵌入式[2]向更大自主性[4]發展的趨勢,面對突發的公共衛生事件,社會工作者大量開展并不熟練的心理服務工作,這對社會工作專業的自主性而言既是機遇也是一種挑戰。因此,如何理解最近兩年來發生在社會工作行業的這一新變化以及這一變化對社會工作專業自主性產生的影響及生成的邏輯,對社工行業治理效能所發生的啟示意義,這既是一個現實問題也是一個學術問題。

二、文獻回顧與研究方法

關于社會工作專業自主性的研究主要有兩類。一類認為是邊界能帶來組織的自主性。由于市民社會傳統的存在,非營利組織有著獨立于政府和市場邏輯及自身的部分,這些能讓非營利組織保持獨立性[5];甚至外部控制和組織自主是彼此的伙伴,而不是對手和對立關系 [6]。國外多以非營利組織、護理業等做研究,以社會工作組織為對象進行討論的成果少。國內學者對社會工作領域自主性的探討也有一些新發現,如黃曉星、楊杰發現通過雙重去邊界化,社會服務組織力圖生產出自身的社會邊界和符號邊界 [7];鄭廣懷、王曄安、馬銘子發現“以紅領專”的戰略選擇深刻影響了我國社會工作行業專業自主性的塑造[8]。

另一類研究強調社會組織難以產生自主性。早期國外學者們還關注政府與非營利部門之間伙伴關系的建立,政府部門之間形成了聯盟網絡而使得非營利部門自主性弱化 [9]。不過如今學者們主要關注邊界轉換的相互性[10],自主性的生產成為研究的共識。因為不同的發展環境、后發的客觀事實,我國社會組織的自主性似乎因專業的弱勢而難以發育,代表性研究成果有王思斌、葛道順提出社工組織與政府部門的關系呈現為嵌入式發展而非自主性發展[11-12];朱健剛、陳安娜發現街道及社區對社會組織進行了吸納,而出現“有嵌入而無發展”[13];徐道穩總結為我國社會工作行政化發展模式[14];目前社會工作在專業使命的堅守、專業方法的運用以及專業自主性的構建等方面力有不逮[15]。

已有研究對社會工作領域自主性的探討頗有啟發,但仍存有進一步挖掘的空間。第一,已有研究多基于常態情形下社會組織與政府部門的互動,對專業自主性的形塑與發展所面對的復雜性關照不足;第二,已有研究多討論組織自主性及生產的制度環境,對專業自主性的生成機制研究不足,研究視域過窄,雖然從邏輯角度講能夠以小見大,但對自主性議題的中觀和宏觀維度關注較少。

因此,本文從專業自主性的角度出發,探討社會工作介入心理疏導服務工作的特點,分析其生成邏輯、對專業自主性發展的綜合影響等。本文采取案例分析法、訪談法相結合的方法收集資料,通過武漢市民政局網站、各社工機構微信公眾號與網站等收集相關報道,分析疫情及疫后社工行業的總結材料,同時對武漢市Z社區“國通信托·愛滿江城”項目的開展情況等進行分析,梳理疫情期間及疫后武漢市社工機構開展心理服務項目的過程、內容,并提煉分析專業自主性的發展特點及生成邏輯。

三、社會工作介入疫情心理援助服務概況

習近平總書記在調研指導新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作時強調“要堅決打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰”。疫情防控工作進入了全方位防控階段,除了醫療救助外,社會心理層面的防治工作得到了高度重視,社會工作行業積極參與到這一重大的公共衛生危機事件的應對和治理工作之中。

(一)民政部門引導開展線上介入服務

武漢的疫情在國家和各地醫療援助隊的幫助下很快好轉,大批醫療資源不斷流向武漢,社會工作者為醫院對接醫療物資的工作量大幅減少。疫情的應對工作給一線醫護人員、社區工作者、感染者及家屬等人群帶來的心理精神影響逐漸受到重視。

2020年1月25日,武漢市社工聯發布《關于招募專業社工提供肺炎防治支持性志愿服務的公告》,倡導社工提供醫護人員心理疏導、減壓服務,提供社區工作者心理社會支持,提供居家隔離者后援支持。

2020年3月5日,國家衛生健康委辦公廳、民政部辦公廳發布《關于加強應對新冠肺炎疫情工作中心理援助與社會工作服務的通知》,提出減輕疫情所致的群眾心理傷害和社會影響,在新冠肺炎疫情防控中加強心理援助與社會工作服務工作。湖北省、武漢市迅速響應號召,大力動員社會工作者參與心理援助工作。各個機構開始組織大量返回家鄉的社會工作者借助互聯網技術開展心理疏導工作,在武漢的社會工作者則通過線下的方式參與疫情防控工作。為了營造社會工作行業參與心理服務的氛圍,省市兩級民政部門圍繞心理服務開展了社工宣傳周活動。如3月17日至3月23日,湖北省社會工作聯合會舉辦以“心理援助 護幼成長 托起希望”為主題的2020年社會工作宣傳周線上活動。

在這一時期,各機構在民政部門的動員組織下無償參與服務。同時一批高校社會工作專業的老師們也積極響應號召介入實務服務,甚至組織學生、志愿者及社工進入方艙醫院開展服務工作。如在武漢市民政局的支持下,江漢大學社會工作專業依托創辦有社工機構的優勢最早參與針對一線醫護人員的心理支持服務;武漢大學社會學院的郁之虹開發了武漢“2+3”線上社區下沉抗疫模式工作指南,指導團隊在多個方艙醫院開展服務工作;華中科技大學社會學院的任敏牽頭組建“行走的社工”團隊開展關于哀傷治療的線上線下服務等。

(二)基金會設置涉疫心理服務項目

在總結前期工作模式的基礎上,武漢市提出“五社一心”的口號,即武漢市將依托街道社會工作服務中心,以社區為陣地,組建包括社區工作者、社會工作者、心理健康和精神衛生專業人員、志愿者在內的服務團隊,采取“五社一心”聯動服務方式,發揮社會工作專業人才支撐作用、心理服務專業力量協同作用,著重為目標人群提供心理疏導與社會工作服務[16]。

從2020年4月份開始,由中國華僑公益基金會、湖北省社會工作聯合會合作實施的“中國華僑公益基金會·愛滿江城”武漢市社會工作參與新冠肺炎疫情防控項目在武漢市啟動,該項目強調以社區為服務平臺,引入社工機構為受新冠肺炎疫情影響的重點人群提供專業化心理疏導社會工作服務。6月,由阿里巴巴公益基金會提供1000萬元支持的“阿里公益·五社一心·愛滿江城”武漢市心理疏導社會工作服務項目啟動。7月,“國通信托· 愛滿江城”武漢市心理疏導與社會工作服務項目啟動,資助4家社工機構開展四項針對新冠感染者的心理疏導服務。8月“韓紅愛心慈善基金會·湖北省醫務社工服務支持體系項目”洽談會在湖北省民政廳舉行。11月,湖北省社會工作聯合會啟動“騰訊公益·五社聯動·愛滿荊楚”社會工作服務項目工作。武漢市各區也加大了對社工心理疏導項目的財政資金投入。

“五社一心”的實踐獲得了民政部的表揚,民政部辦公廳印發《關于指導支持湖北省民政工作的任務分工方案》,肯定了湖北省、武漢市民政部門指導做好疫后心理疏導和關懷服務,建立健全社會工作參與突發事件心理疏導制度機制,支持湖北實施“五社一心·愛滿江城”系列心理疏導和社會工作服務項目,對生活困難的患者及家庭及時開展社會救助。此后“五社一心”成為武漢市疫后社工服務的重要特征,社工開展心理服務得到了前所未有的重視。

四、社會機構介入心理服務的案例分析

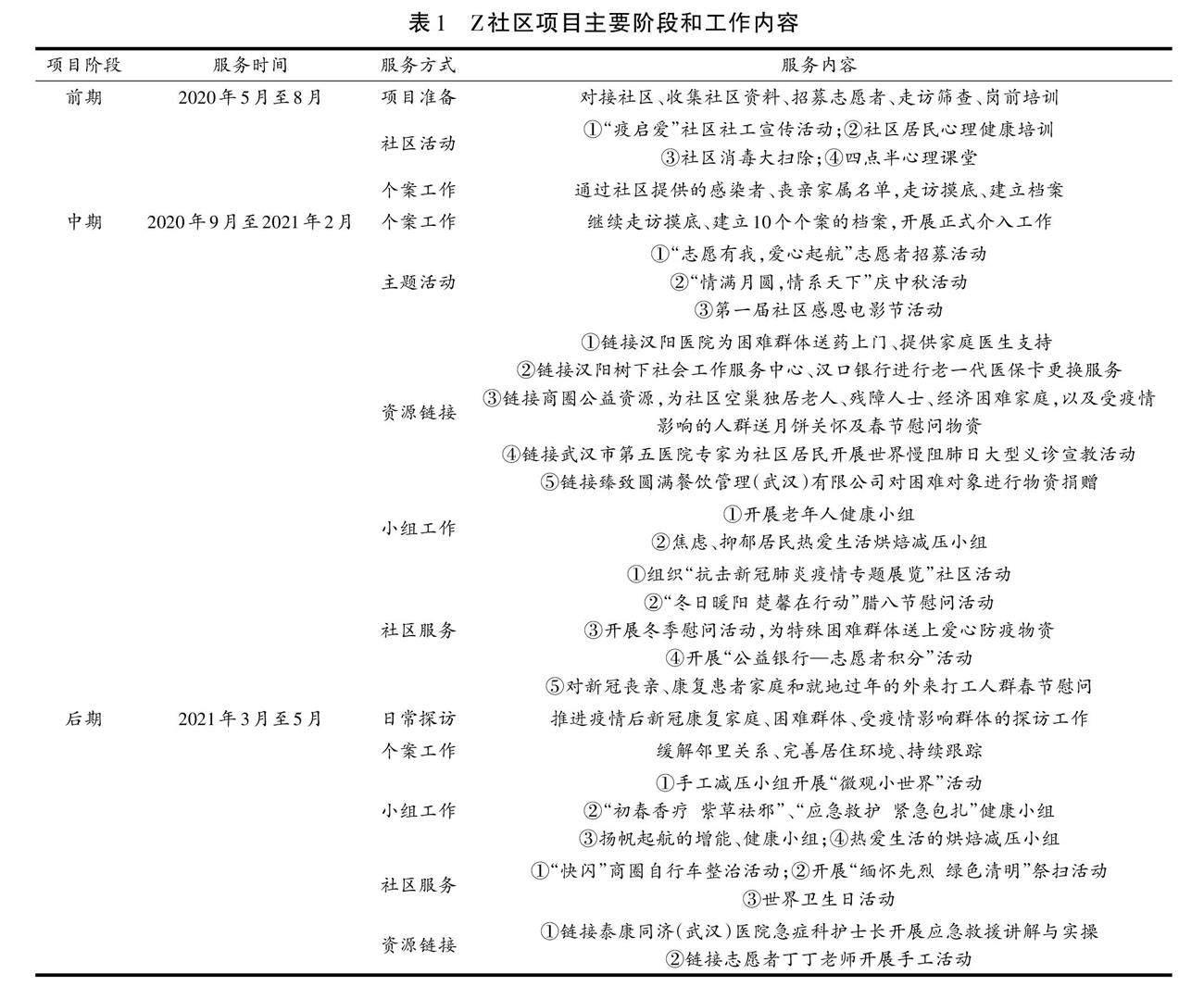

“國通信托·愛滿江城”武漢市心理疏導社會工作服務項目由“中國信托業抗擊新型肺炎慈善信托”為支持慈善公益事業發展,針對受新冠肺疫情影響的重點人群開展心理疏導。該服務項目由武漢市四家市級社工機構分別在武漢市四個社區落地實施。本研究選取在漢陽區Z社區實施的心理疏導項目,展示該項目一年內的主要服務階段、服務內容(見表1)和一個個案服務(見表2)中的心理服務特點。

盡管社會工作者的心理服務資質不足,但他們努力給予重點服務人群以關心,鏈接資源醫療資源、心理衛生資源等,讓他們感受到了更多的關愛和陪伴。因此,社會工作者并非單純開展實務工作,同時作為危機事件治理體系中的一員展示治理效能。

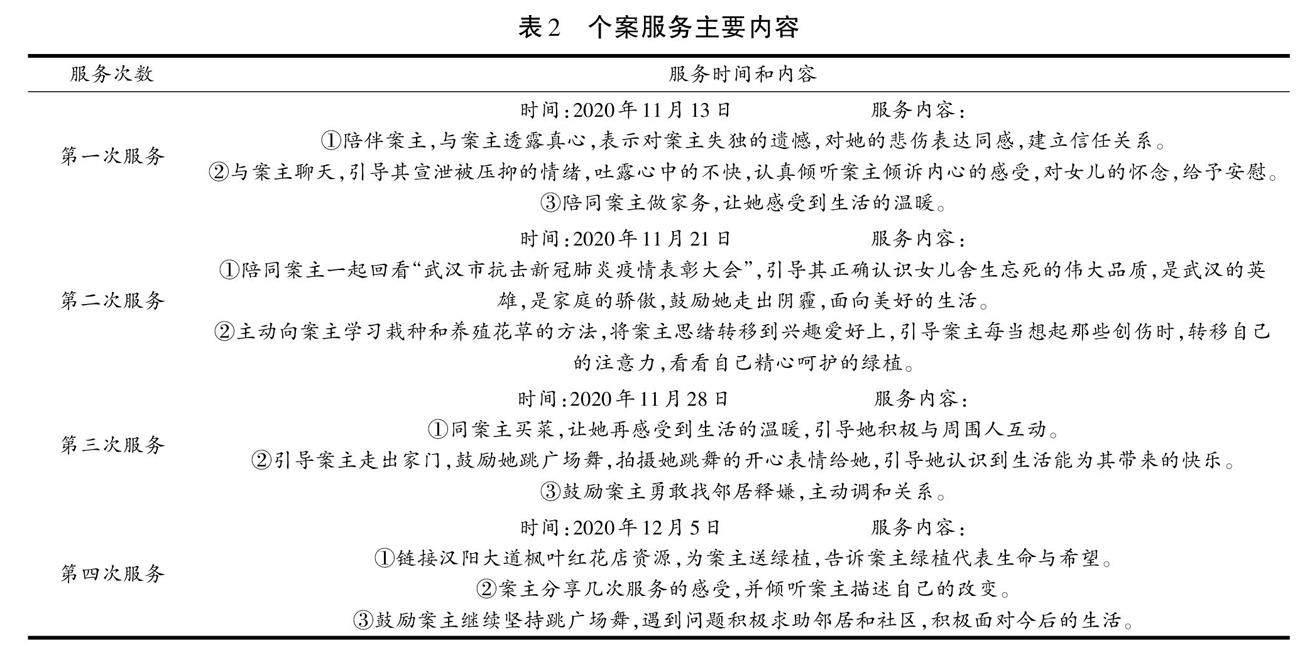

該項目對4位新冠肺炎喪親家屬和6位新冠肺炎感染者開展了個案服務,其中對一名喪親家屬的案主開展了四次個案服務,試圖幫助案主疏導悲傷情緒,走出失獨的陰霾,實現與周圍環境的互動,重拾對未來生活的熱情和信心。

該心理服務項目跟這一時期設立的心理疏導項目一樣,其目的是以心理疏導為切入點,緩解重點人群的心理問題,讓受疫情影響的個體更好融入生活社區及社會,化解社會矛盾和問題。

通過對該心理服務項目的主要內容和個案服務情況的分析,特別是研究者的深度訪談和參與觀察,我們發現:(1)該項目落地于一個社區,其目標人群是受疫情影響的新冠肺炎康復者、新冠肺炎喪親者家屬等重點人群,與一般的社區社會工作項目不同;(2)因為要開展心理干預實務,國通信托基金會對駐點社工提出了專業、資格證書、心理實務工作經驗等指標的要求,不過這一項目點的2名社工均沒有滿足這一條件,其他3個項目中也僅有一位社會工作者是心理學本科專業;(3)2名社會工作者努力開展個案服務,以解決個案案主的情緒問題和心理壓力,盡管他們試圖使用心理量表開展前測、后測,但因能力限制無法對量表進行科學分析和使用,更多的是憑借工作經驗做出案主心理狀況的評判;(4)個案服務多以安慰、鼓勵他們走出個人封閉狀態和救助幫扶為主,專業方法使用不足,因個案數量達不到項目指標要求,2名社工大量開展面向傳統社會工作領域的對象為主的救助幫扶工作,同時參與了社區的日常工作。

針對重點人群的心理疏導不足,而多偏重于對困難人群的幫扶和著眼于更寬泛的社區治理幾乎成為此一時期大部分心理疏導項目的通病。《湖北省新冠肺炎疫情防控社會工作服務資料匯編》中收錄了部分社工機構的經典案例,然而12個案例中僅4個個案服務對象是新冠肺炎喪親家屬、新冠肺炎感染者及家屬。由于此類個案案主配合社工開展個案服務的意愿不強,社工不得不擴大了服務對象的范圍,服務的精準度隨之下降。

五、社工服務心理化及生成的邏輯分析

社會工作被認為是一項“助人”的社會服務,主要服務功能是幫扶“社會型弱勢群體”[3]。社會工作作為舶來品傳入我國后,長期以來的主要服務領域是民政領域,服務對象以社會救助對象為主。此次研究的武漢市首次購買社會工作服務的是市民政局救助站,針對流浪兒童開展救助工作,此后社會工作的主要領域集中在民政、婦聯、團委、殘聯和社區等領域。

社會工作者在疫情防控中扮演資源鏈接者、服務提供者、教育者、心理疏導者、政策倡導者等多重角色,通過為服務對象鏈接社會資源、提供專業服務、開展宣傳教育、進行危機介入、強化社會支持等方式,深度參與疫情防控。特別是社會工作者和社工機構或是自愿、或是在民政部門及基金會的引導下,積極投入到心理疏導服務之中,開展情緒引導、危機介入、心理輔導等非傳統社會工作服務,積極爭取心理疏導項目,本文稱之為“社工服務心理化”。如果說在疫情爆發之前武漢市社工行業以傳統救助服務和社區服務為主,那么疫情爆發之后,社工行業深深地打上了“心理服務”的烙印。社工服務心理化這一新特點的生成,主要受社工行業原有的非自主性的發展環境、社工機構的生存需要及社工行業的專業自主性探索等因素的綜合塑造。

(一)非自主性的發展環境

盡管近幾年全國社會工作行業發展較快,然而社工行業依然沒有走向完全的自主性發展的階段,社工機構仍然面臨著非自主性的發展環境,因此有學者提煉了“嵌入式發展而非自主性發展”“有嵌入而無發展”的格局。

以武漢為例,就機構體量而言,已經出現了年項目購買經費達1000萬元、社工人數超100人的社工機構;就服務購買方式而言,目前通過公開招投標的方式競爭項目成為武漢市各部門購買社工服務的主流。不過,社工行業依舊保持著“嵌入式發展”的狀態。從社工機構的資金來源看,社工機構仍高度依賴民政部門,社工機構缺乏從企業獲取社工項目的能力;從行業協會的狀況來看,湖北省社工聯會長為民政廳副廳級領導,省市社工聯沒有專職工作人員,均由社工聯通過購買服務的形式從社工機構中抽調,因此社工行業的代表組織——社工聯實際上是一個極為松散的組織。

正是因為處于非自主性的生存發展環境之中,民政部門得以在突發疫情的緊急情況下以極短的時間組織與委派社工機構參與心理服務工作。在武漢市社工聯發出社工參與疫情抗擊工作的公告之前,市民政局已經直接部署了四家主要市級社工機構的工作任務分工,如武漢楚馨社會工作服務中心牽頭提供醫護人員心理疏導、減壓服務,武漢博雅社會工作服務中心負責牽頭提供社區工作者心理社會支持,武漢逸飛社會工作服務中心牽頭提供居家隔離者后援支持服務等。

(二)社工機構的生存需要

目前武漢市社工服務主要以政府購買服務項目的形式存在,項目基本都以一年為一個周期。以往春節,社工機構與服務購買方、用人方的放假時間同步。突發的疫情打亂了這一節奏,并且無法預測恢復常態的時間點,這無疑對項目周期產生了影響。一方面,社工機構在假期要繼續向社工支付工資,疫情拖的時間越長社工機構的財務壓力越大;另一方面,絕大部分社工項目因為社工回家過年而服務供給中斷,中斷期是否算作正常的項目周期,沒有官方統一的指導標準。同時這一時期巨大的財政支出帶來了財政購買服務資金減少的可能,這給高度依賴民政系統財政購買經費生存的社工機構帶來了巨大的生存壓力。

因此,面對突發的不確定性,在省市區民政部門發出社會工作者參與疫情防控志愿服務的號召后,社工機構紛紛積極響應開展了大量的服務工作。這一舉措也確實為社工機構的生存創造了空間。比如社工行業復工之后,除了少數社工在崗的項目沒有延遲服務期限外,武漢楚馨社會工作服務中心的部分項目僅被服務購買方延遲了一個月的服務期限。

另外,社工介入心理服務的積極實踐客觀上推動了大量心理疏導類基金會項目的產生。如阿里巴巴公益基金會提供1000萬元資金支持,由武漢市慈善總會和武漢市社會工作聯合會組織,資助了27家機構開展心理疏導服務項目;騰訊基金會向湖北省慈善總會捐贈5000萬元資金,支持湖北、特別是武漢市實施“五社一心”社會工作服務項目;此外中國華僑公益基金會、中央福彩公益金項目、聯合國兒童基金會項目、韓紅基金會、國通信托基金會、深圳壹基金公益基金會、深圳市樂信公益基金會等紛紛聯合民政部門在武漢設立了資助項目。這些項目資金及時彌補了政府財政購買資金的不足,在疫情初期積極參與心理疏導工作的社工機構都不同程度獲得了基金會的項目。

(三)社工行業的自主性探索

盡管社會工作參與社會治理面臨著諸多困難,但社會工作者仍然奮力發揮自身的能動性和創造力[17]。面對突發的新冠肺炎疫情,社會工作者由最初跟普通市民一樣的心境到發揮能動性積極勇敢面對,直至實現社會工作“助人自助”的目標。

較早參與心理疏導服務的武漢逸飛社會工作服務中心總干事陳蘭蘭的心路歷程非常符合這一特征。《公益時報》上曾有一篇名為“一個武漢社工在抗疫一線的96小時”的采訪報道,其中寫道:“武漢封城的當天,她和伙伴們的感受與所有武漢市民一樣——陷入了恐慌和無休止的懷疑……也沒有讓人們有反應的機會的前提下,給社會造成的慌亂和不安情緒要比疫情本身更可怕……陳蘭蘭和伙伴們覺得,不能就這樣被動地等待下去,應該一起做點什么。”[18]

江漢大學社會工作專業老師和武漢楚馨社會工作服務中心的管理人員在參與醫療資源的對接工作中發現各大醫療機構不僅醫療資源短缺,而且醫護人員工作壓力非常大。因此,依托前期開展過針對救助站困境兒童、失獨家庭社會融入的項目經驗,在市民政局開會分配任務的時候,該校及機構主動承擔牽頭針對醫護人員的心理疏導、減壓服務。

與此同時,隨著心理疏導服務工作的開展,由社會工作者參與制定了一系列的工作手冊以指導社會工作者開展心理服務工作,如《上級支持的心理疏導社會工作項目督導方案》《針對不同人群的社會工作心理疏導服務要點》《武漢社工支持社區應對疫情服務指南》等。

大量的社會工作者投入到心理咨詢、心理慰藉、心理支持的服務之中,在疫情爆發期采取線上的方式,在武漢解封之后依托心理疏導服務項目積極服務新冠感染者、喪親家屬、社區工作者、老人等弱勢群體,建立了社會工作行業在疫情抗擊和社會治理工作中的積極形象。

六、社工專業自主性的挑戰

社工服務心理化既為社工機構的生存擴展了空間,也在關鍵時刻凸顯了社會工作行業在社會治理、心理援助方面的積極作用。然而,作為社會工作行業發展的一個新特點,社工服務心理化對專業自主性帶來了挑戰。

(一)傳統服務邊界擴展

長期以來社會工作的主要服務范圍為弱勢群體的幫扶,解決服務對象生存層面和發展層面的問題,并且強調社會工作服務的對象以及要解決的問題根源往往并不在個人,而需要政策倡導和社會改造[19-21]。

此次社工機構介入疫情期間及疫后的心理疏導服務項目擴展了傳統社工行業的服務邊界,即帶來了行業服務邊界的擴展。社會服務不再局限于傳統的失獨家庭、殘疾人等群體,而是將醫護人員、新冠肺炎感染者及家屬、普通市民等幾乎所有的人群納入社工服務范圍,特別是這些人并不是傳統意義上的弱勢群體。

通過武漢市一社會工作服務中心開展的“阿里公益·五社一心·愛滿江城”心理疏導社會工作服務項目的報表分析發現,新冠喪親家庭成員、新冠康復者、社區工作者、社區內的兒童及家長、特困家庭成員等都是服務過的對象。針對這種主動擴展服務對象范圍的做法,一名心理疏導項目的社會工作者談到:“為了降低新冠喪親家庭成員、新冠康復者群體身上的負面標簽,社區(居委會)不主張我們頻繁地去找他們,他們自己也不希望我們去打擾他們的生活,我們去多了,搞得小區的人都曉得誰誰誰感染過。我們不得不擴大了我們服務的對象。有些(不好的)看法不是一個人兩個人這么看,是絕大部分都這么看,這個我們很難去改變。”(HY,2020年9月20日)

故而,社會工作者在政府部門的組織下介入心理領域,針對心理問題的服務常常超出了普通社會工作者的能力和以往項目積累的經驗,也超出了社會工作者對環境的改造能力。

(二)專業形象模糊

專業自主性的核心主要強調專業人士掌握界定某一領域問題、性質的權力以及對潛在解決辦法的控制權[22-23]。自主性可以確保專業人員在不受外界干預的情況下,將更多的精力集中于服務導向、服務效果或專業發展上[24-25]。然而,即使是一名接受過正規社會工作專業教育的社會工作者,他在學校接受的心理學課程和訓練也極少。以武漢地區較早開始社會工作本科和碩士培養的華中科技大學社會工作專業為例,其本科生人才培養方案中設置的與心理學相關的課程非常少,專業必修課里僅有“社會心理學”一門,專業選修課里面僅有“心理咨詢”一門。其他高校社會工作專業課程開設情況幾乎與此類似。因此,可以說在政府組織和委派下,社會工作者開展心理疏導服務存有先天不足之處。

與此同時,心理咨詢師已于2017年退出國家職業資格目錄,國家人社部門不再組織心理咨詢師國家統考和職業技能資格的認定。因此,在社工行業內接受心理學專業系統訓練、擁有心理咨詢師資格證書并真正有從業經驗的人員非常少。

因此,通過對部分機構發布的心理疏導服務項目的新聞和工作簡報發現,大量社會工作者開展的是走訪、發放慰問物資、鏈接資源、宣傳、講座等服務性、專業性較弱的工作,個案工作、小組工作多通過鏈接、邀請一些市場化的心理服務機構內從業者開展。如一機構的工作簡報中寫道“項目組主要是參與SGH街引入醫務和心理咨詢資源后一些居民和社區工作者的個案管理和銜接、物資資源鏈接工作”。

正如童敏所言,“由于個案工作不僅在服務模式和技巧方面與心理輔導沒有明顯的差別,而且還常常借用心理輔導的技術,使得社會工作者在個案服務中很難確定自己的專業身份,常常與心理咨詢師(心理治療師))混淆在一起”[26]。這一問題在社會工作心理服務中更為突出。由于社會工作者過于依賴衛生健康領域的精神科醫生和一些心理咨詢師,缺乏對專業領域聚焦和專業方法的使用,難以運用以前學習的專業方法解決好心理問題,加之社會工作者多不得不承擔大量社區居委會分配的行政性事務,使得社會工作者的核心技能和專業形象變得更為模糊不清。

(三)行政依附性增強

彭華民認為中國社會工作在專業化過程中正嘗試逐步擺脫對政府的依賴,以獲取更大的自主性[4]。隨著“五社一心”新理念的提出,省市兩級民政部門大力打造和樹立社會工作心理服務品牌,民政領域及基金會將大量的經費投入到購買社會工作機構開展心理服務的項目之中。

此時恰逢武漢市財政收入較往年減少,而民政部門的幫扶救助資金支出不斷增加,因此用于購買社工機構服務項目的資金勢必會較之前減少。2020年4月,武漢市民政局慈善事業促進和社會工作處領導已經考慮到了這點,認為基金會項目的進入能夠減輕財政資金減少對社工機構產生的壓力。因此在該月召開的市社工聯會長聯席會就強調:(1)未來社工工作內容要嘗試轉向,心理疏導是一個方向,市民政局將調研心理服務與社會工作機構的聯動情況;(2)各社工機構要積極聯絡相關資源,籌措資金等;(3)基金會與民政部門聯合實施心理服務項目。聯席會市民政局的工作人員動員各機構籌措力量準備申報心理疏導服務類的社工項目②。

盡管社會工作機構涉及屬于衛生健康領域的心理服務,但衛生健康系統并沒有購買社會工作機構的服務項目。依賴于項目來保持運轉的社會工作機構為了生存,均組織力量積極聯絡社區居委會,同居委會一起聯合申報由民政部門和基金會發包的心理服務項目,同時整個項目開展的過程中也接受了民政部門的監管管理。在此情形下,一直高度依賴數個政府部門的財政資金購買服務的社工行業的行政依附性不減反增。

七、結 ?論

當下我國社會工作正逐漸走上職業化和專業化的發展道路,社會工作專業自主性不斷發育。疫情在武漢爆發之后不久,社會工作者或自發或在地方民政部門的指導組織下參與了疫情抗擊工作,特別是深入參與了心理服務工作。相比于之前嵌入民政部門針對社會經濟地位的弱勢群體開展幫扶救助工作所建立起來的行業形象和行業地位,這次社會工作者在配合社區參與疫情防控的同時,開創性地大量承接心理疏導服務項目,投入大量社工介入心理服務領域,出現了社會工作服務心理化的趨勢和特點。甚至有學者預估隨著社會心理服務體系的建設,心理師與社工師兩種職業在社區社會工作職業場域的融合,心理社工可能成為未來社區社會工作乃至整個社會工作的一個發展方向[27]。

新的探索為特殊時期社會工作行業的生存開拓了空間,也是自汶川地震后社會工作行業又一次在實務領域的積極嘗試與展現,提高了社會工作行業的知名度,凸顯了社會工作行業參與社會治理的積極作用。

還有一點值得思考,即國家需要和黨建引領作用促進了此次專業自主性的發展。鄭廣懷等發現社會工作專業人員的服務效果更多受到國家領導權建構的專業社會價值,技術自主性發揮的中介作用非常有限[8]。這無疑啟示社會工作行業在專業技術成長仍然需要時間的條件下,響應國家號召、滿足政府的重大治理需求為專業自主性的發展提供了不可小覷的契機。盡管社會工作行業一直面臨著專業性欠缺的不足,但此次社會工作機構和社會工作者從國家大局出發,快速、積極響應黨和政府的號召動員,很好地體現了黨建引領社會治理的中國特色。

早在十年前,殷妙仲就認為不能因過分強調社工的實證科學性,而忽略了它的詮釋性和政治性[28];葛道順強調社會工作的轉向要面向國家策略需要[12]。積極介入國家需要和重大現實問題,或許也是這次社會工作專業自主性探索的一個重要成果,為社會工作專業自主性的發展創造了獨特路徑,并可能先于中國社會工作技術的本土化建立中國社會工作價值理念的本土化成果,在推進中國式現代化中貢獻社會工作專業的力量。

注釋:

① ? ?本文得到了江漢大學武漢研究院2020年度開放性課題“在漢越南媳婦的城市融入、發展困境及對策研究”(IWHS20202018)基金項目的支持。

② ? ?引自此次會議的會議紀要。

參考文獻:

[1] ? ?習近平.在統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議上的講話[N].人民日報,2020-02-24.

[2] ? ?王思斌.社會工作參與公共危機事件治理中專業功能的嵌合性實現:以新冠肺炎疫情防控治理為基礎[J].社會工作與管理,2020(6):5-11.

[3] ? ?陳成文,陳建平,洪業應.新時代“弱有所扶”:對象甄別與制度框架[J].學海,2018(4):92-100.

[4] ? ?彭華民.中國社會工作學科:百年論爭, 百年成長與自主性研究[J].社會科學,2017 (7):66-73.

[5] ? ?Salamon L M,Anheier H K.Social Origins of Civil Society:Explaining the Nonprofit Sector Cross-nationally[J].Voluntas:International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations,1998(3):213-248.

[6] ? ?Arvidson M,Linde S.Control and Autonomy:Resource Dependence Relations and Non-profit Organizations[J].Journal of Organizational Ethnography,2021(2):207-221.

[7] ? ?黃曉星,楊杰.社會服務組織的邊界生產:基于Z市家庭綜合服務中心的研究[J].社會學研究,2015(6):99-121.

[8] ? ?鄭廣懷,王曄安,馬銘子.“以紅領專”:社會工作者的專業自主性與國家的領導權建構[J].社會學研究,2021(6):136-155.

[9] ? ?薩拉蒙·凱.公共服務中的伙伴:現代福利國家中政府與非營利組織的關系[M].北京:商務印書館,2008.

[10] ?O'leary P,Tsui M S,Ruch G.The Boundaries of the Social Work Relationship Revisited:Towards a Connected,Inclusive and Dynamic Conceptualisation[J].British Journal of Social Work,2013(1):135-153.

[11] ?王思斌.中國社會工作的嵌入性發展[J].社會科學戰線,2011(2):206-222.

[12] ?葛道順.社會工作轉向:結構需求與國家策略[J].社會發展研究,2015(4):1-23.

[13] ?朱健剛,陳安娜.嵌入中的專業社會工作與街區權力關系:對一個政府購買服務項目的個案分析[J].社會學研究,2013(1):43-64.

[14] ?徐道穩.中國社會工作行政化發展模式及其轉型[J].社會科學,2017 (10):90-97.

[15] ?鄭廣懷,張若珊.價值理念的本土化:三十年來中國社會工作發展的反思[J].中國研究,2020,2:203-219.

[16] ?汪昊.武漢市將以“五社一心”聯動方式開展心理疏導與社會工作服務[N].中國社會報,2020-05-11(1).

[17] ?童敏.十字路口的中國社會工作:專業困境與本土道路[J].社會科學輯刊,2020(6):36-41.

[18] ?文梅.一個武漢社工在抗疫一線的96小時[N].公益時報,2020-02-04(7).

[19] ?郭偉和.轉型社會背景下中國社會工作的發展戰略選擇[J].思想戰線,2011(4):42-44.

[20] ?張和清.社會轉型與社區為本的社會工作[J].思想戰線,2011(4):38-39.

[21] ?鄭廣懷.邁向對員工精神健康的社會學理解[J].社會學研究,2010(6):201-222.

[22] ?Evetts J.The Sociological Analysis of Professionalism:Occupational Change in the Modern World[J].International Sociology,2003(2):395-415.

[23] ?Freidson E.Professional Powers:A Study of the Institutionalization of Formal Knowledge[M].Chicago:University of Chicago Press,1986.

[24] ?Larkin G.Health Professions and the State in Europe[M].London:Taylor & Francis,1995.

[25] ?Evetts J.Professionalism:Value and Ideology[J].Current Sociology,2013(5-6):778-796.

[26] ?童敏.中國本土社會工作發展的專業困境及其解決路徑:一項歷史和社會結構的考察[J].社會科學輯刊,2016(4):42-47.

[27] ?盧俊,陳成文.從社會心理服務體系建設看社會工作的專業化發展[J].學海,2020(6):142-147.

[28] ?殷妙仲.專業、科學、本土化:中國社會工作十年的三個迷思[J].社會科學,2011(1):63-71.

責任編輯:汪頻高

(E-mail:470597273@qq. com)

收稿日期:2022 - 10 - 19 本刊網址·在線期刊:http://qks. jhun. edu. cn/jhxs

基金項目:湖北省教育廳人文社會科學研究一般項目“湖北省山區在華女性移民的婚姻實踐”(19G049);江漢大學青年教師專項教研項目(重點)“后疫情時期社會工作專業人才培養方案優化研究 ”(JYQ2020001);江漢大學科研項目“中越跨國婚姻的發生機制與融入研究”(2021yb006)

作者簡介:鄭 ? ?進,男,湖北黃岡人,江漢大學法學院講師,博士,E-mail:hazhengjin@sina.com;劉銘鼎,男,河南南陽人,江漢大學法學院碩士生,E-mail:913303147@qq.com。