“三新”背景下高中化學學業水平命題研究

謝鴻雁

一、命題背景

2017年教育部頒布了普通高中課程方案和學科課程標準,《普通高中化學課程標準》(以下簡稱“課程標準”)提出了化學學科核心素養和高中化學課程各知識的內容要求和學業要求。2020年1月,教育部考試中心于頒布了《中國高考評價體系》,提出選拔性考試的評價要求“一核四層四翼”,該體系從高考的核心功能、考查內容、考查要求三個方面回答“為什么考、考什么、怎么考”的考試本源性問題。因此高中化學學業評價是在“新課程、新教材、新評價”背景下實施的測評,《課程標準》和《中國高考評價體系》是高考命題評價的綱領性文件。

二、命題依據

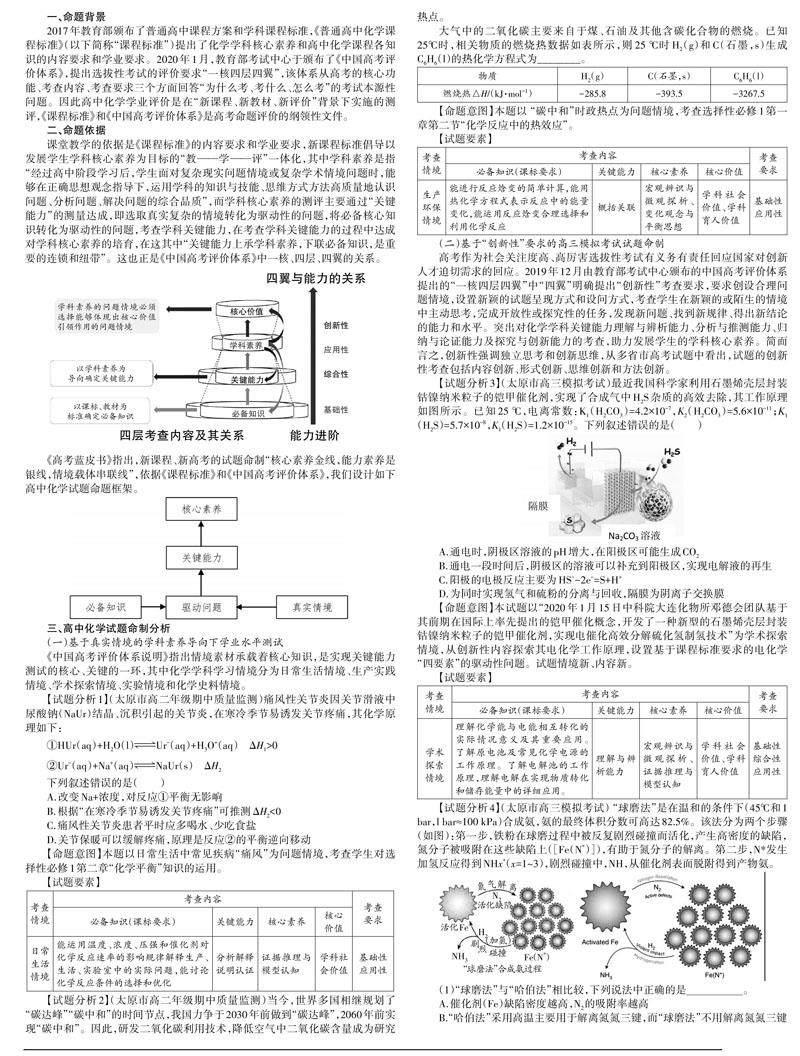

課堂教學的依據是《課程標準》的內容要求和學業要求,新課程標準倡導以發展學生學科核心素養為目標的“教——學——評”一體化,其中學科素養是指“經過高中階段學習后,學生面對復雜現實問題情境或復雜學術情境問題時,能夠在正確思想觀念指導下,運用學科的知識與技能、思維方式方法高質量地認識問題、分析問題、解決問題的綜合品質”,而學科核心素養的測評主要通過“關鍵能力”的測量達成,即選取真實復雜的情境轉化為驅動性的問題,將必備核心知識轉化為驅動性的問題,考查學科關鍵能力,在考查學科關鍵能力的過程中達成對學科核心素養的培育,在這其中“關鍵能力上承學科素養,下聯必備知識,是重要的連鎖和紐帶”。這也正是《中國高考評價體系》中一核、四層、四翼的關系。

《高考藍皮書》指出,新課程、新高考的試題命制“核心素養金線,能力素養是銀線,情境載體串聯線”,依據《課程標準》和《中國高考評價體系》,我們設計如下高中化學試題命題框架。

三、高中化學試題命制分析

(一)基于真實情境的學科素養導向下學業水平測試

《中國高考評價體系說明》指出情境素材承載著核心知識,是實現關鍵能力測試的核心、關鍵的一環,其中化學學科學習情境分為日常生活情境、生產實踐情境、學術探索情境、實驗情境和化學史料情境。

【試題分析1】(太原市高二年級期中質量監測)痛風性關節炎因關節滑液中尿酸鈉(NaUr)結晶、沉積引起的關節炎,在寒冷季節易誘發關節疼痛,其化學原理如下:

下列敘述錯誤的是()

A.改變Na+濃度,對反應①平衡無影響

B.根據“在寒冷季節易誘發關節疼痛”可推測ΔH2<0

C.痛風性關節炎患者平時應多喝水、少吃食鹽

D.關節保暖可以緩解疼痛,原理是反應②的平衡逆向移動

【命題意圖】本題以日常生活中常見疾病“痛風”為問題情境,考查學生對選擇性必修1第二章“化學平衡”知識的運用。

【試題要素】

【試題分析2】(太原市高二年級期中質量監測)當今,世界多國相繼規劃了“碳達峰”“碳中和”的時間節點,我國力爭于2030年前做到“碳達峰”,2060年前實現“碳中和”。因此,研發二氧化碳利用技術,降低空氣中二氧化碳含量成為研究熱點。

大氣中的二氧化碳主要來自于煤、石油及其他含碳化合物的燃燒。已知25℃時,相關物質的燃燒熱數據如表所示,則25 ℃時H2(g)和C(石墨,s)生成C6H6(l)的熱化學方程式為________。

【命題意圖】本題以 “碳中和”時政熱點為問題情境,考查選擇性必修1第一章第二節“化學反應中的熱效應”。

【試題要素】

(二)基于“創新性”要求的高三模擬考試試題命制

高考作為社會關注度高、高厲害選拔性考試有義務有責任回應國家對創新人才迫切需求的回應。2019年12月由教育部考試中心頒布的中國高考評價體系提出的“一核四層四翼”中“四翼”明確提出“創新性”考查要求,要求創設合理問題情境,設置新穎的試題呈現方式和設問方式,考查學生在新穎的或陌生的情境中主動思考,完成開放性或探究性的任務,發現新問題、找到新規律、得出新結論的能力和水平。突出對化學學科關鍵能力理解與辨析能力、分析與推測能力、歸納與論證能力及探究與創新能力的考查,助力發展學生的學科核心素養。簡而言之,創新性強調獨立思考和創新思維,從多省市高考試題中看出,試題的創新性考查包括內容創新、形式創新、思維創新和方法創新。

【試題分析3】(太原市高三模擬考試)最近我國科學家利用石墨烯殼層封裝鈷鎳納米粒子的鎧甲催化劑,實現了合成氣中H2S雜質的高效去除,其工作原理如圖所示。已知25 ℃,電離常數:K1(H2CO3)=4.2×10-7,K2(H2CO3)=5.6×10-11;K1(H2S)=5.7×10-8,K1(H2S)=1.2×10-15。下列敘述錯誤的是()

A.通電時,陰極區溶液的pH增大,在陽極區可能生成CO2

B.通電一段時間后,陰極區的溶液可以補充到陽極區,實現電解液的再生

C.陽極的電極反應主要為HS--2e-=S+H+

D.為同時實現氫氣和硫粉的分離與回收,隔膜為陰離子交換膜

【命題意圖】本試題以“2020年1月15日中科院大連化物所鄧德會團隊基于其前期在國際上率先提出的鎧甲催化概念,開發了一種新型的石墨烯殼層封裝鈷鎳納米粒子的鎧甲催化劑,實現電催化高效分解硫化氫制氫技術”為學術探索情境,從創新性內容探索其電化學工作原理,設置基于課程標準要求的電化學“四要素”的驅動性問題。試題情境新、內容新。

【試題要素】

【試題分析4】(太原市高三模擬考試) “球磨法”是在溫和的條件下(45℃和1 bar,l bar≈100 kPa)合成氨,氨的最終體積分數可高達82.5%。該法分為兩個步驟(如圖):第一步,鐵粉在球磨過程中被反復劇烈碰撞而活化,產生高密度的缺陷,氮分子被吸附在這些缺陷上([Fe(N*)]),有助于氮分子的解離。第二步,N*發生加氫反應得到NHx*(x=1~3),劇烈碰撞中,NH,從催化劑表面脫附得到產物氨。

(1)“球磨法”與“哈伯法”相比較,下列說法中正確的是? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?。

A.催化劑(Fe)缺陷密度越高,N2的吸附率越高

B.“哈伯法”采用高溫主要用于解離氮氮三鍵,而“球磨法”不用解離氮氮三鍵

C.“球磨法”中“劇烈碰撞”僅僅為了產生“活化缺陷”

D.“球磨法”不采用高壓,是因為低壓產率已經較高,加壓會增大成本

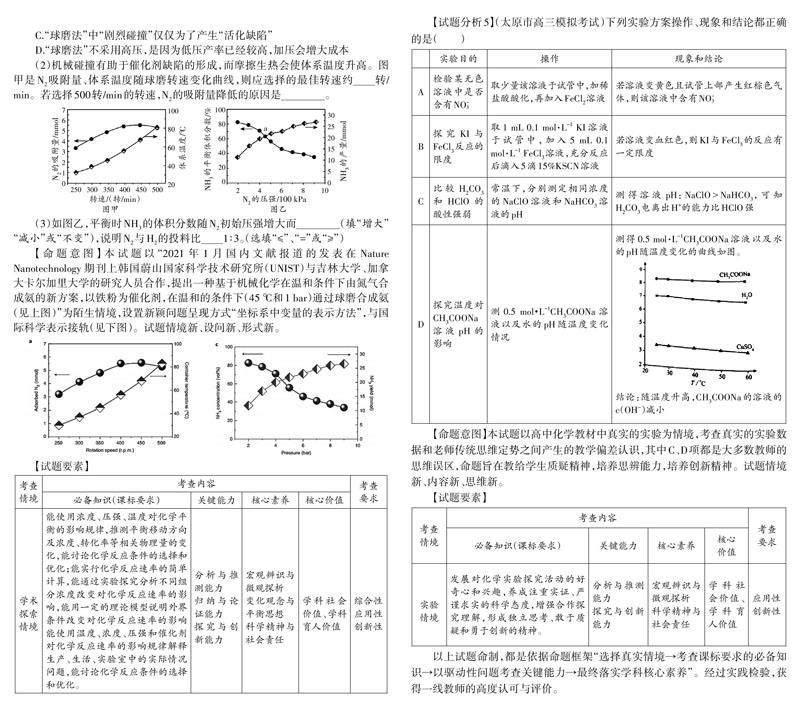

(2)機械碰撞有助于催化劑缺陷的形成,而摩擦生熱會使體系溫度升高。圖甲是N2吸附量、體系溫度隨球磨轉速變化曲線,則應選擇的最佳轉速約轉/min。若選擇500轉/min的轉速,N2的吸附量降低的原因是。

【命題意圖】本試題以“2021年1月國內文獻報道的發表在Nature Nanotechnology 期刊上韓國蔚山國家科學技術研究所(UNIST)與吉林大學、加拿大卡爾加里大學的研究人員合作,提出一種基于機械化學在溫和條件下由氮氣合成氨的新方案,以鐵粉為催化劑,在溫和的條件下(45 ℃和1 bar)通過球磨合成氨(見上圖)”為陌生情境,設置新穎問題呈現方式“坐標系中變量的表示方法”,與國際科學表示接軌(見下圖)。試題情境新、設問新、形式新。

【試題要素】

【試題分析5】(太原市高三模擬考試)下列實驗方案操作、現象和結論都正確的是()

[ 實驗目的 操作 現象和結論 A 檢驗某無色溶液中是否含有NO-

3 取少量該溶液于試管中,加稀鹽酸酸化,再加入FeCl2溶液 若溶液變黃色且試管上部產生紅棕色氣體,則該溶液中含有NO-

3 B 探究KI與FeCl3反應的限度 取1 mL 0.1 mol·L-1 KI溶液于試管中,加入5 mL 0.1 mol·L-1 FeCl3溶液,充分反應后滴入5滴15%KSCN溶液 若溶液變血紅色,則KI與FeCl3的反應有一定限度 C 比較H2CO3和HClO的酸性強弱 常溫下,分別測定相同濃度的NaClO溶液和NaHCO3溶液的pH 測得溶液pH:NaClO>NaHCO3,可知H2CO3電離出H+的能力比HClO強 D 探究溫度對CH3COONa溶液pH的影響 測0.5 mol·L-1CH3COONa溶液以及水的pH隨溫度變化情況 測得0.5 mol·L-1CH3COONa溶液以及水的pH隨溫度變化的曲線如圖。

【命題意圖】本試題以高中化學教材中真實的實驗為情境,考查真實的實驗數據和老師傳統思維定勢之間產生的教學偏差認識,其中C、D項都是大多數教師的思維誤區,命題旨在教給學生質疑精神,培養思辨能力,培養創新精神。試題情境新、內容新、思維新。

【試題要素】

以上試題命制,都是依據命題框架“選擇真實情境→考查課標要求的必備知識→以驅動性問題考查關鍵能力→最終落實學科核心素養”。經過實踐檢驗,獲得一線教師的高度認可與評價。