課標(biāo)背景下的分層分類理念美術(shù)作業(yè)設(shè)計(jì)研究

摘要:作業(yè)作為課堂教學(xué)的延伸,在整個(gè)教學(xué)中占有重要地位。本文分析論述在高中美術(shù)課程標(biāo)準(zhǔn)的背景下,高中美術(shù)鑒賞模塊進(jìn)行分層分類理念下作業(yè)設(shè)計(jì)的學(xué)理分析與方法,以人美版《感知與判斷——美術(shù)鑒賞的過程與方法》一課為例,以任務(wù)驅(qū)動(dòng)為路徑,以解決真實(shí)情境中的問題為導(dǎo)向,進(jìn)行分層分類作業(yè)設(shè)計(jì)實(shí)踐,設(shè)計(jì)歸納每個(gè)作業(yè)不同層級(jí)水平的標(biāo)準(zhǔn)要求。

關(guān)鍵詞:美術(shù)作業(yè)設(shè)計(jì) ?分層分類 ?美術(shù)鑒賞 ?任務(wù)驅(qū)動(dòng)

作業(yè)作為課堂教學(xué)的延伸,在整個(gè)教學(xué)中占有重要地位。作業(yè)設(shè)計(jì)的分層體現(xiàn)在反映“學(xué)業(yè)質(zhì)量”的不同水平,展現(xiàn)方式為同一作業(yè)的不同要求,由低到高分別是水平1(達(dá)標(biāo))、水平2(中級(jí))、水平3(高級(jí))。作業(yè)設(shè)計(jì)的分類體現(xiàn)在反映不同的美術(shù)學(xué)科核心素養(yǎng),包括圖像識(shí)讀、美術(shù)表現(xiàn)、審美判斷、創(chuàng)意實(shí)踐、文化理解,根據(jù)學(xué)習(xí)任務(wù)的要求,對不同美術(shù)學(xué)科核心素養(yǎng)的體現(xiàn)有所側(cè)重。

一、美術(shù)鑒賞模塊分層分類作業(yè)設(shè)計(jì)的學(xué)理分析

美術(shù)鑒賞的作業(yè)活動(dòng)設(shè)計(jì)要以美術(shù)學(xué)科核心素養(yǎng)為指導(dǎo),在圖像識(shí)讀、審美判斷與文化理解等角度,聯(lián)系歷史(時(shí)代背景)、地理、哲學(xué)等跨學(xué)科知識(shí),針對美術(shù)作品與美術(shù)現(xiàn)象,通過練習(xí)、比較的方式讓學(xué)生對視覺文化信息及作品的造型、色彩、構(gòu)圖、材質(zhì)、肌理以及細(xì)節(jié)的觀看,獲得視覺感受,進(jìn)而展開鑒別、比較、分析和評價(jià)等活動(dòng),運(yùn)用美術(shù)鑒賞的過程即:描述、分析(圖像識(shí)讀)、解釋(文化理解)與評價(jià)(審美判斷)等方式探尋美術(shù)作品特點(diǎn)與文化歷史及社會(huì)環(huán)境的關(guān)系(文化理解)。針對學(xué)生的認(rèn)知特點(diǎn),設(shè)計(jì)與實(shí)施多角度、多層面、分層次、水平及階段進(jìn)行美術(shù)鑒賞課堂活動(dòng)及作業(yè),如:名畫情景再現(xiàn)、拍賣會(huì)主持人等多樣方式進(jìn)行美術(shù)作業(yè)設(shè)計(jì)。同時(shí)設(shè)計(jì)不同水平的作業(yè)要求,既保證全體學(xué)生“吃得下”,也保證部分學(xué)生“吃得飽”。[1]

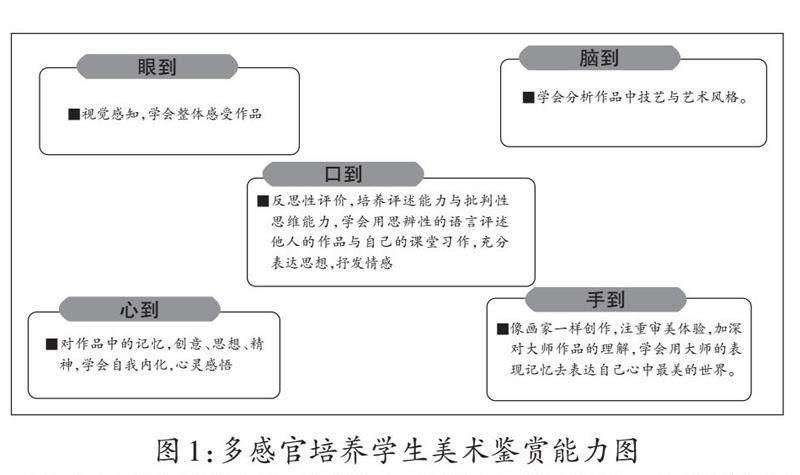

在美術(shù)鑒賞課教學(xué)作業(yè)的設(shè)計(jì)中,教師應(yīng)該讓學(xué)生在課堂作業(yè)中全面感知美術(shù)鑒賞,做到:眼到——腦到——心到——手到——口到(如圖1),將美術(shù)鑒賞活動(dòng)進(jìn)行多樣性與創(chuàng)造性的轉(zhuǎn)化,追求真實(shí)性的學(xué)習(xí)結(jié)果,尋求知識(shí)遷移,滿足高中生的個(gè)性需求。學(xué)生能夠在美術(shù)

鑒賞課堂中,通過不同形式、不同水平目標(biāo)的作業(yè)練習(xí),獲得審美感受。同時(shí)注重問題導(dǎo)向和任務(wù)驅(qū)動(dòng),引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行探究式的美術(shù)學(xué)習(xí),引導(dǎo)學(xué)生關(guān)注文化與生活。促進(jìn)學(xué)生在真實(shí)情境中運(yùn)用美術(shù)鑒賞知識(shí)發(fā)現(xiàn)問題、分析問題與解決問題,切實(shí)提升運(yùn)用美術(shù)鑒賞知識(shí)在現(xiàn)實(shí)生活情境中解決問題的能力。靈活運(yùn)用美術(shù)鑒賞過程與方法的同時(shí),鍛煉學(xué)生語言表達(dá)能力以及在生活中發(fā)現(xiàn)美、享受美的能力。

二、美術(shù)鑒賞模塊分層分類作業(yè)設(shè)計(jì)的方法與實(shí)踐——以《感知與判斷——美術(shù)鑒賞的過程與方法》為例

前文提及美術(shù)鑒賞模塊作業(yè)設(shè)計(jì)應(yīng)與學(xué)生的生活背景相結(jié)合,將教材中的知識(shí)在生活情境中運(yùn)用,才能真正被學(xué)生掌握,達(dá)到知識(shí)的遷移。在進(jìn)行作業(yè)的設(shè)計(jì)過程中采用任務(wù)驅(qū)動(dòng)模式,將課程總?cè)蝿?wù)拆分為若干小任務(wù),針對每個(gè)小任務(wù)設(shè)計(jì)作業(yè)實(shí)踐,以遞進(jìn)的方式完成課程總?cè)蝿?wù),逐步達(dá)到課程學(xué)習(xí)目標(biāo)。

(一)美術(shù)鑒賞模塊作業(yè)設(shè)計(jì)應(yīng)在真實(shí)問題情境中解決問題

美術(shù)學(xué)科核心素養(yǎng)本位的美術(shù)教學(xué)強(qiáng)調(diào)聯(lián)系現(xiàn)實(shí)生活情境,作業(yè)設(shè)計(jì)更是要聯(lián)系學(xué)生的生活背景,解決生活中的真實(shí)問題,將教材中的知識(shí)點(diǎn),有機(jī)融入真實(shí)的作業(yè)任務(wù)中,在《普通高中美術(shù)課程標(biāo)準(zhǔn)(2017年版,2022年修訂)》提出強(qiáng)調(diào)“學(xué)會(huì)在現(xiàn)實(shí)生活情境中發(fā)現(xiàn)、提出和分析問題,綜合運(yùn)用美術(shù)學(xué)科及跨學(xué)科知識(shí)與技能解決問題”。針對美術(shù)鑒賞模塊也明確提出聯(lián)系生活情境進(jìn)行教學(xué)的要求,與美術(shù)鑒賞模塊密切相關(guān)的課程目標(biāo)是:“依據(jù)形式美原理分析自然、日常生活和美術(shù)作品中的美,形成健康的審美觀念。”[2]

這就要求美術(shù)鑒賞活動(dòng)要聯(lián)系現(xiàn)實(shí)生活。美術(shù)鑒賞模塊的作業(yè)設(shè)計(jì),要以解決現(xiàn)實(shí)問題或現(xiàn)實(shí)應(yīng)用為導(dǎo)向,培養(yǎng)發(fā)現(xiàn)美的眼睛,獲得審美享受,同時(shí)為創(chuàng)造美提供基礎(chǔ)。

《感知與判斷——美術(shù)鑒賞的過程與方法》主要講述了美術(shù)鑒賞的基本過程,即美術(shù)鑒賞四步法:描述、分析、解釋與評價(jià)。此外還講解了美術(shù)鑒賞的多種方法,有綜合式鑒賞、形式鑒賞以及社會(huì)學(xué)式鑒賞。最后講述了為什么要多看原作等內(nèi)容。基于以上分析與教材內(nèi)容相結(jié)合創(chuàng)設(shè)以下問題情境。[3]

幾位同學(xué)相邀去省博物館看古代繪畫展覽,面對長時(shí)間的排隊(duì)等候、到作品前參觀還要限時(shí),有人說看展覽不值得,有人覺得自己“什么都看不懂”,站在作品前,甚至都不知道該從哪里看起,看著其他人完全沉浸在對作品的欣賞和討論中,有的同學(xué)很羨慕,卻不敢多說一句,唯恐說錯(cuò)話被笑話。

對于毫無鑒賞基礎(chǔ)的觀眾,美術(shù)鑒賞是否有什么特定的方法可以學(xué)習(xí)與掌握呢?鑒賞一件美術(shù)作品,我們該如何具體展開呢?

(二)以任務(wù)為驅(qū)動(dòng)的分層分類理念的作業(yè)設(shè)計(jì)

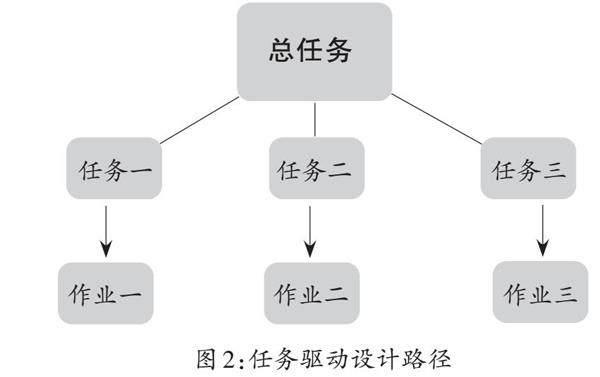

在普通高中美術(shù)課標(biāo)中,提出將基本問題分解為若干小問題,逐步完成教學(xué)任務(wù),達(dá)成教學(xué)目標(biāo),筆者在進(jìn)行作業(yè)設(shè)計(jì)時(shí),根據(jù)課程目標(biāo)及教學(xué)安排,將基本問題分解為若干小問題,并歸納與之相對應(yīng)的任務(wù),即“總?cè)蝿?wù)”與“分任務(wù)”,以任務(wù)驅(qū)動(dòng)的方式進(jìn)行作業(yè)設(shè)計(jì)。具體路徑如下圖。(圖2)

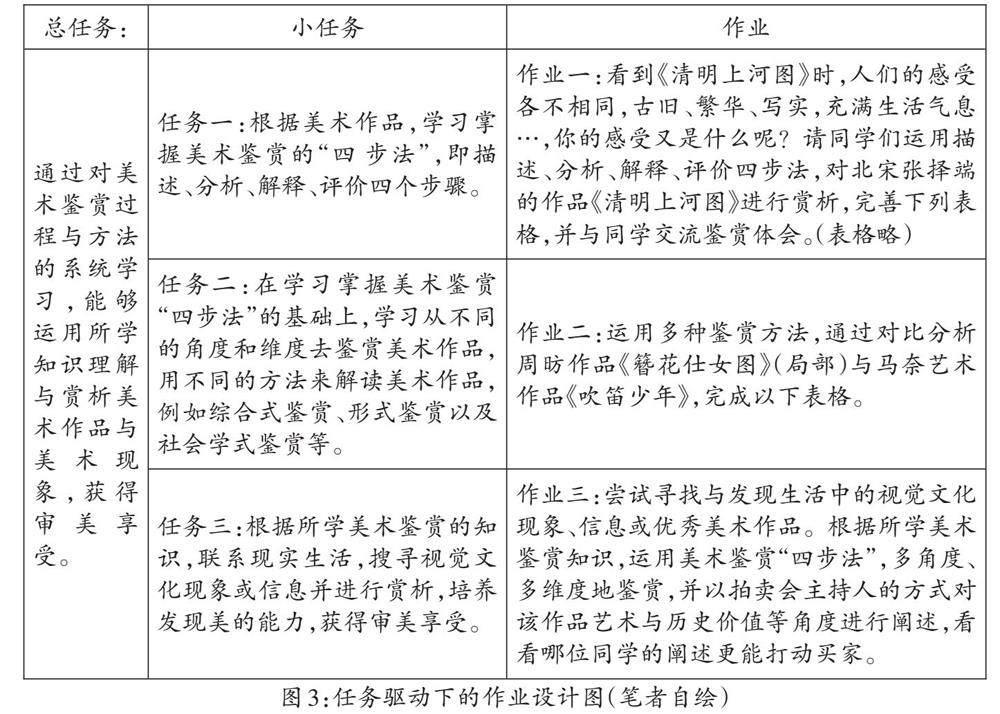

在此路徑的基礎(chǔ)上,依據(jù)《感知與判斷——美術(shù)鑒賞的過程與方法》的課程內(nèi)容,將總?cè)蝿?wù)歸納為“通過對美術(shù)鑒賞過程與方法的系統(tǒng)學(xué)習(xí),能夠運(yùn)用所學(xué)知識(shí)理解與賞析美術(shù)作品與美術(shù)現(xiàn)象,獲得審美享受”,并細(xì)分為三個(gè)小任務(wù),針對小任務(wù)進(jìn)行三個(gè)課程作業(yè)設(shè)計(jì)(如圖3),并繪制所對應(yīng)的學(xué)習(xí)任務(wù)單。[4]

三、美術(shù)鑒賞模塊分層分類理念下的作業(yè)要求設(shè)計(jì)——以《感知與判斷——美術(shù)鑒賞的過程與方法》為例

在作業(yè)類型分類設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,還要根據(jù)學(xué)生發(fā)展差異性特點(diǎn),設(shè)計(jì)相對應(yīng)的分層水平要求。在上文提及作業(yè)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,依據(jù)課標(biāo)中美術(shù)學(xué)科核心素養(yǎng)水平的劃分,分別將三個(gè)作業(yè)進(jìn)行不同水平要求的劃分,依次為達(dá)標(biāo)層次(水平1)、中級(jí)層次(水平2)以及高級(jí)層次(水平3),如下圖所示。[5]

在課堂作業(yè)的實(shí)施中,應(yīng)做到全體學(xué)生達(dá)到水平1,即達(dá)標(biāo)層次,另根據(jù)學(xué)生美術(shù)鑒賞水平、興趣等差異進(jìn)行更高層次與水平的要求,鼓勵(lì)學(xué)生完成更高層次的目標(biāo)要求。

美術(shù)教育作為素質(zhì)教育重要載體,要堅(jiān)持立德樹人以美育人的宗旨,把課堂教學(xué)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)整,尊重學(xué)生個(gè)性差異,遵循學(xué)生不斷發(fā)展變化的思維能力與創(chuàng)新意識(shí),設(shè)計(jì)出兼顧整體又尊重差異的美術(shù)作業(yè),因材施教,讓學(xué)生在輕松的環(huán)境中去感知美、欣賞美與創(chuàng)在美,充分發(fā)揮美育以美育人、以美培元的精神,提高學(xué)生的綜合素質(zhì)。

參考文獻(xiàn):

[1]瞿劍宛. 基于核心素養(yǎng)的美術(shù)鑒賞教學(xué)“六步曲”的實(shí)踐研究[J].教育參考,2018,No.(02):60-66.

[2]中華人民共和國教育部.普通高中美術(shù)課程標(biāo)準(zhǔn)(2017年版2020年修訂)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[3]尹少淳.尹少淳談美術(shù)教育[M].北京:人民美術(shù)出版社,2016.

[4]董曉飛.激趣 創(chuàng)新 拓展——高中美術(shù)鑒賞課教學(xué)方法與實(shí)踐研究[J].教育藝術(shù).2014(08).

[5]陳建文.高中美術(shù)鑒賞課分層教學(xué)實(shí)踐研究[D].南京師范大學(xué).2011(04).

作者簡介:王健鵬(1997.10— ?),男,漢族,碩士研究生,研究方向:美術(shù)教育研究