集體記憶視域下中國故事傳播策略研究

李曉倩

【摘? ? 要】本文以迎接黨的二十大優秀影視劇展播活動重點劇目《我們這十年》為研究對象,基于集體記憶理論,運用文本分析法,分別從高度、深度、廣度三個角度切入,研究其在全媒體時代主題立意、單元劇架構、現實主義創作、人物塑造和敘事手法等方面的傳播策略,呈現新時代中國社會的變化與發展成果,對講好、傳播好中國故事和凝聚社會共識的集體記憶重構具有良好推動作用。

【關鍵詞】全媒體傳播;重大題材;集體記憶;中國故事;《我們這十年》

在全媒體傳播時代,如何講好中國故事、傳播好中國聲音、構建好中國形象成為當下社會熱議的話題,基于集體記憶理論分析當下主旋律題材作品,對于充分展現中國故事背后的思想精神力量具有重要意義。2022年11月3日,主旋律題材電視劇《我們這十年》收官,此劇通過挖掘“五位一體”總體布局中的好故事,對近十年間中國社會的變化與發展成果進行全方位呈現,同時描繪了人民群眾獲得感、幸福感和安全感直線提升的美好圖景。主旋律題材作品創作不僅要將歷史和現代相結合,還需在貼合當下社會主題,輔以藝術化的創作手法和“接地氣”的敘事方式,讓觀眾將自己代入角色,成為參與者,由此構建中華民族歷史集體記憶,對國內外展現極具特色的中國話語和中國敘事體系。

一、概念界定與研究對象

(一)集體記憶理論

1925年,法國社會學者莫里斯·哈布瓦赫(Maurice Halbwachs)首次提出集體記憶的相關概念:集體記憶是一個特定社會群體中的成員共享往事的過程和結果。[1]集體記憶包含建構主義范式、功能主義范式兩種研究范式,其中,建構主義范式認為集體記憶是在“現在”的基礎上對“歷史”的重建,功能主義范式則認為,集體整合是集體記憶中最重要的功能。學者陳璐明、陳一奔認為,無論是個體記憶、媒介記憶,與集體記憶都具有強烈且復雜的互動過程,均繞不開文化經驗和民族價值觀的作用,即底層記憶或者說核心記憶,其本質就是入腦入心、根植于我們精神領域的意識形態。[2]不難發現,社會交往是保證集體記憶得以被記錄并接續傳承的必要條件,在當今全媒體時代,大眾媒介運用文化傳播的方式,重構了人民群眾對于中國歷史的記憶。大眾媒介有兩種塑造集體記憶的敘事方式,一是媒體通過不同形式再現歷史,并有選擇性的進行新聞報道;二是媒體報道重大事件,公眾可以由此感受那些自身無法經歷但又能以別樣方式直觀再現的具有重要社會意義的歷史事件,促進社會認同的實現。

(二)重大題材劇《我們這十年》

作為迎接黨的二十大優秀影視劇展播活動中的重點劇目之一,《我們這十年》以單元劇為整體架構,從我國政治、經濟、文化、社會、生態文明等方面,通過11個具有鮮明代表性的單元故事:《唐宮夜宴》《熱愛》《前海》《一日三餐》《心之所向》《理想生活》《沙漠之光》《西鄉明月》《礪劍》《未來已來》《堅持》,全方位多角度展現了過去十年中國社會發生的巨大變化。宏觀角度上,11個單元中的每個故事均發生在2012-2022年這十年間,進一步探究可以發現,很多故事的深層立意都貫穿了我黨百年的偉大事業;微觀角度上,該劇以具有代表性的各行各業從業者及其真實經歷為創作基礎,從小切口反映大主題、以小人物折射大時代,借助發生在老百姓身邊的真實故事來講述整個國家的奮斗故事,劇中所展現的每一個故事,都是中國人民在中國共產黨領導下實現的一次次跨越。習近平總書記在全國宣傳思想工作會議上指出:“建設具有強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態,是全黨特別是宣傳思想戰線必須擔負起的一個戰略任務。”因此,主旋律作品需要把握好意識形態宣傳,將歷史與現實相融合,構建具有國家認同感、民族認同感的新時代集體記憶。

二、中國故事的傳播高度:主題類型明確,敘事立意深刻

要傳播好中國故事,先要把握好的是故事的傳播高度。對于新時代獻禮劇目的創作,首先要求主題類型明確,創作者需要深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想,全面把握治國理政新思想理念,通過反復的論證與策劃,將相關政策文件中的內容轉化為大眾喜聞樂見的視聽語言,確定創作主題。其次,主旋律劇目的創作應堅持原創性,這也要求創作者深入基層,體驗真實的社會生活,在重大選材中講述接地氣、有溫度、能產生共鳴的故事。電視劇《我們這十年》的創作者表示,以普通平凡人為主角主線創作,以真情真義真實表達打動廣大觀眾是該劇的創作目標,為能夠找準選題,從200個選題中篩選整合,用11個單元劇回顧黨的十八大以來建設發展的輝煌歷程。第三,“單元劇”形式的整體架構。學者木亞賽爾·托乎提認為,在政府職能部門的有力引導下,單元劇故事中的人物雖然多是平凡的普通人物,但是在主題表達上已延展到了國家層面的“時代主題”,將創作延伸至重大題材。[3]從創作規律來看,劇中單元與單元之間具有很強的立意關聯,每單元只有4集,主要對我國2012—2022年這十年間各行各業和各領域的變化發展進行多角度呈現,每個單元表現出短小精悍、立意深刻的特征。此外,雖然劇中的各個故事具有很強的獨立性,但每個故事的核心點依然存在著很大關聯,以人民視角為切入點,構建出普通老百姓在新時代不斷提升獲得感、幸福感和安全感的奮斗歷程和群像。譬如《一日三餐》所反映的主題就是中央八項規定改變中國,但內容的呈現卻沒有局限在“一板一眼”的政策規定中,而是將具有較強政治性的題材融入到人們日常生活中,讓受眾更有代入感,也更容易產生共鳴。無獨有偶,《礪劍》這一單元開篇就上演一場多兵種綜合演習的劇情,此單元的劇情,除了具有熱血、高燃和感人畫面的傳統軍旅題材特點之外,還有創作者理性建構反映的我國近十年來國防建設成就以及軍事戰術的戰略價值、實踐經驗。由此可見,在主旋律影視創作中充滿智慧和理性的思考,才是其經久不衰的關鍵。

三、中國故事的傳播深度:扎根人民視角,人物刻畫“接地氣”

所謂傳播深度,是指故事創作過程中對生活素材的提煉和總結,刻畫出既“接地氣”又具有真實感的人物。如何在主旋律劇作中體現真實性?首先是以細節體現真實性。以“八項規定”為主題的《一日三餐》單元,以腸粉店為故事場景,用民間小吃承載主題,將這一原本政治性較強的題材扎根于日常。其中,“三餐”側面反映的其實是國家在過去十年中的變化,一方面將早餐店主蔡五味經營的只賣幾元錢一份的腸粉作為立足點,另一方面又將奢華高檔酒樓里售價幾千元一桌的飯局與之相對應,二者之間形成鮮明對比。中央八項規定的實施之所以成功,正是因為它把人民利益放在最高位置,“飯桌變化”體現的不僅是社會風氣的轉變,同時也折射出社會對于官僚主義和形式主義的痛恨。其次,以創作理念和手法體現真實性。該劇秉持現實主義創作理念手法,對典型人物和典型案例的內涵進行充分提煉,同時把人民視角、敘事線索和故事的矛盾點等內容融進現實主義創作當中,通過“生活真實”映襯“戲劇真實”,深刻體現出只有把美的價值注入美的藝術中,作品才有靈魂。

“自傳記憶是由我們自身所經歷的事件構成的記憶,歷史記憶是我們只通過歷史記錄獲得的記憶,歷史是我們所記住的但是和我們沒有有機關系的過去、集體記憶是構成我們認同的活生生的過去。”[4]莫里斯·哈布瓦赫(Maurice Halbwachs)在《論集體記憶》中論述了個體記憶、集體記憶以及歷史記憶這三者之間的差異和具體應用,集體記憶的概念是由社會建構而來,也就說明集體記憶是將過去發生的進行重構也僅限于重構,至于如何重構、為什么重構、是否進行重構等問題,則需要回到當下現實情境的具體要求中來。所以,集體記憶的存在既不屬于隱喻,也不屬于一個既定的概念,集體記憶的構建是一個不斷調整的動態過程,是具有延續性的。一部好的作品要扎根生活,扎根于人民。該劇中塑造的每個角色之間均由社會或親緣關系相連,都在延續著屬于中華民族的集體記憶,既展現了立體多樣化的人物,也反映出角色背后的真實的生命體驗和內心情感。無論是勇攀藝術高峰的舞蹈演員,還是執著于開腸粉店的老板,亦或是堅守在邊疆的足球教練,以及劇中每個有血有肉的角色,都是新時代的創造者和見證者。以“文化建設”為主題的《唐宮夜宴》中,憨態可掬的舞蹈跨越古今進行對話,讓人回顧中華民族深厚文化根源的同時潸然淚下;以“中華民族共同體”為主題的《熱愛》中,師生情誼的純真質樸和“俯首甘為孺子牛”的可貴精神讓人敬佩和感動;《礪劍》單元中,氣勢磅礴的軍改和將士護衛國土的拳拳之心讓人熱血澎湃。不難發現,《我們這十年》融合了社會的煙火氣和思想性,將價值引領和中國故事傳播相融合,達成了現實主義表現力與創作主題的統一。之所以讓受眾覺得該劇“接地氣”且意味深長,是因為作品深刻地表現了中華民族歷史深度內涵,中國故事的傳播深度由此體現。

四、中國故事的傳播廣度:貼近熱點話題,凝聚社會共識

所謂廣度,是指作品的選題覆蓋程度足夠廣闊,不僅體現出不同地域的特色和差異,更要在此基礎上進行藝術加工,加強社會共識的凝聚。開篇單元《唐宮夜宴》將人們的關注點引向鄭州歌舞劇院演員在現實生活中的情況,同時也引發社會對于職場女性話題的關注;《心之所向》單元播出后,一些記者在現實中找到了劇中人物的真實原型“農創客”,以采訪的方式將劇中未能展現的片段進行續寫,讓更多人了解影視背后的真實故事。在媒體深度融合的背景下,重大題材作品所引發的熱點話題也是作品本身獲得大眾認可的重要標志之一。

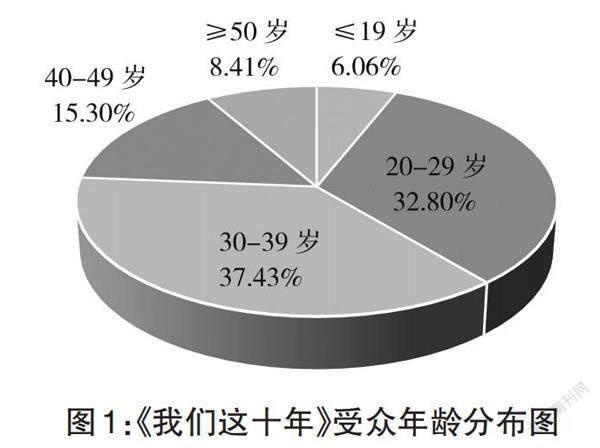

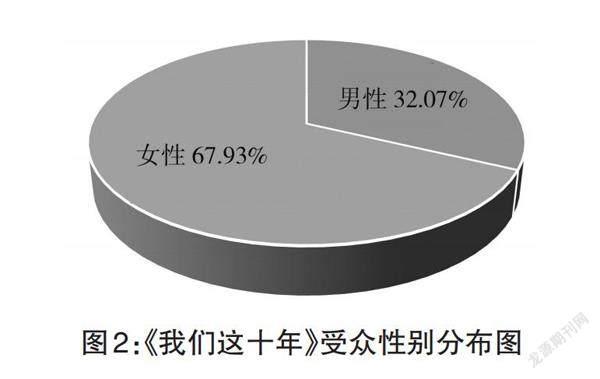

在傳播廣度上,該劇主要體現在兩方面。其一,是現實生活層面的廣度。《我們這十年》在排播宣發上采用的是“四臺五網”的聯播方式,通過人民網、光明網等主流媒體進行宣傳和播放,輔以行業領域內媒體的宣傳報道,促進市場和受眾覆蓋率直線上升。截至2022年11月3日,根據百度指數平臺相關數據分析該劇用戶畫像,如圖1所示,該劇受到各個年齡段觀眾的喜愛,尤其是青年、中年群體,一定程度上平衡了不同年齡受眾對于電視劇類型的喜好程度,同時也側面反映出此作品更受女性受眾的喜愛(圖2)。

其二,重大題材作品既要達到思想精神層面的廣度,也要達到受眾心理的廣度。這就要求創作者將社會熱點話題與宏觀概念相結合,進行二次創作。5G技術是近幾年廣為熱議的話題,《未來已來》是以5G技術研發作為單元主題,創作者主要通過兩個方面來進行突破與創新。首先,是對科研工作者形象的刻畫。本單元故事的主人公不是一個而是一群科研人員,敘事從科研團隊組長展開,家庭線以組長妻子因病離世為線索,敘述了組長與其女兒之間從有隔閡到和解的過程,家長里短的故事拉近了科研人員與普通受眾間的距離;工作線則是以組長帶領科研小組參加國際標準大會為開端,又以全球接納我國5G技術標準為終點,以對單一人物的深入刻畫來塑造那些奮斗在一線的科研工作者形象,也讓受眾更直觀地感受那些看似遙不可及的人物,他們其實也是平凡人中的一員。其次,是對5G技術現實應用的展開。敘事上運用更具體的故事情節再現5G技術在生活中的應用,例如醫療技術在5G技術加持后實現了遠程醫療救助;偏遠貧困地區的學生帶上VR眼鏡實現了遠程教學的夢想。由此,5G技術的廣泛應用并不僅僅是網速的提升,更解決了人們生活中方方面面的困難。為反映這一主題所運用的故事情節也引人深思,先進科學技術對個人生活的影響,對中華民族偉大復興的影響以及為何要堅持科技自立自強,都是該單元在中國故事傳播中所展現的思想廣度。

全劇11個單元,每個獨立的主題都能串聯起一條完整的敘事線,并依據主題的核心內容專屬打造適合凸顯主題的敘事類型和藝術手法。這種敘事特點來源于普通老百姓身上的共情共鳴,打破了以往受眾以“他人視角”觀看主流題材劇作的慣性,使其轉變使用“第一視角”直觀體驗,受眾群體不僅看到了過去十年間發生在自己身邊的真實故事,并且在此基礎上體會每個故事背后的鮮明人物特征和時代精神。在潛移默化中引領社會主流價值觀和社會輿論的正確走向,人民群眾會為祖國在近十年中取得的矚目成就而倍感自豪,從而構建起屬于我們當代人的民族家國集體記憶。

結語

本文將全媒體時代的中國故事傳播策略放到集體記憶視域下進行討論,通過分析重大題材劇《我們這十年》在傳播高度、深度以及廣度方面的具體創作策略,總結當下中國故事的傳播方式和價值體現,為全媒體時代主旋律作品如何講好中國故事、傳播好中國聲音提供思路。進入新時代,如何在社會變革的基礎上進一步傳播好中國故事,還需要更深入的研究。

注釋:

[1][4]莫里斯·哈布瓦赫.論集體記憶[M].畢然,郭金華 譯.北京:人民出版社,2002:40.

[2]陳璐明,陳一奔.喚醒·發聲·沉淀:歷史題材新主流電視劇的記憶場域探析[J].東南傳播,2022(08):141-144.

[3]木亞賽爾·托乎提. 近年單元劇興起探析[J].當代電視,2021(08):61-64.

(作者:西北大學新聞傳播學院新聞學碩士研究生)

責編:周蕾