以光為媒,催生綠色未來

張金龍 吳仕群 朱喬虹

在墻面上涂抹光催化材料,室內的有機污染物就能在光照下被分解;向污水中添加光催化材料,水中的污染物也會被分解成無毒無害的物質;噴涂在幕墻玻璃上的光催化材料可以發揮自清潔作用,讓有著“水泥森林”之稱的城市建筑成為真正的綠色建筑……

光催化材料的神奇之處還不止于此。它還能通過吸收太陽光催化氧化還原反應,從而將太陽能轉化為化學能。

光的作用

1972年,英國的《自然》雜志發表了一篇論文,論文中提出了一種利用二氧化鈦電極光解水,從而產生氫氣和氧氣的方法。可以說,正是這篇論文開創了光催化這一新的研究領域,讓以二氧化鈦為代表的光催化材料成為化學界的“寵兒”。

二氧化鈦為什么能催化水的光解反應?這要從它的結構說起。

二氧化鈦是一種半導體,它的能級結構由能量較低的價帶和能量較高的導帶組成,價帶和導帶之間的能量差稱為帶隙能量。至于什么是價帶、什么是導帶,我們可以打個比方來幫助理解。價帶好比河流的下游,導帶好比河流的上游,而電子就好比河流里的小船。當沒有外加能量時,由于水流的作用,小船都聚集在下游,即當半導體材料處于基態時,電子全部分布在價帶上。當小船外加足夠的能量開動起來,逆流而上,也能行駛到河流的上游。類似地,當半導體材料受到足夠能量的激發,電子就能從價帶躍遷到導帶上,所需要的這部分能量就是帶隙能量。

如果有光照射到二氧化鈦材料上,且光的能量大于或等于帶隙能量,那么價帶上的一部分電子就會被激發,躍遷到導帶上,在導帶上自由流動;而電子“跳”到導帶上以后,價帶上就留下了一個個空位。這個過程如果用專業的說法來描述,就是光催化材料受光激發,產生了光生電子和空穴。

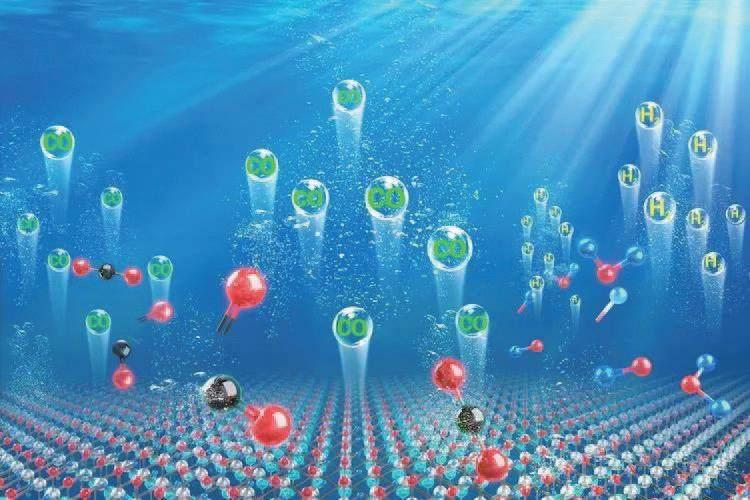

接下來,電子和空穴會來到催化劑表面的不同位置。空穴迫切地想要得到電子(也就是具有很強的氧化能力),因此可以將水分子氧化成氧氣,而電子則參與析氫反應。這就是二氧化鈦能夠在光照條件下使水分解的原因。

事實上,二氧化鈦等光催化材料的應用主要集中在能源領域和環境領域,都利用了其能夠受光激發產生電子和空穴的性質。前者是指通過光催化劑引發一系列氧化還原反應,從而將太陽能轉化成化學能,例如前面提到的分解水制氫氣,還有二氧化碳的催化還原等;后者的基本原理是讓光催化材料產生強氧化能力的活性氧物種,從而將水體或空氣中的污染物氧化分解。

大有可為的光催化材料

《自然》雜志的那篇論文讓人們看到了光催化材料在水解制氫領域的獨特潛力,這一結果讓人們大受鼓舞。因為如果這項技術能實現大規模工業應用,就意味著可以將太陽能轉化為化學能,能源匱乏的問題也將迎刃而解。但遺憾的是,水的光解反應非常困難,人們一時間并沒有實現進一步的突破。不久以后,在20世紀70年代末,人們發現在光催化劑的作用下,水體中的污染物可以被無選擇性地分解掉,于是開展了光催化技術用于環境領域的一些研究。

光催化材料之所以能處理污水,同樣得益于它受光激發后產生的電子與空穴。空穴遷移到催化劑表面之后,會將吸附在催化劑表面的水分子氧化為羥基自由基。羥基自由基的氧化能力非常強,能把絕大多數有機污染物分子和部分無機污染物分子都氧化為二氧化碳、水等無毒無害的物質。

按照類似的機理,光催化材料還可以分解空氣中的污染物,起到凈化空氣的作用。例如,有的空氣凈化器就利用了光催化技術,“玄機”就在于過濾層上的光催化材料;將光催化材料涂覆在高速公路的隔音墻上,可以分解汽車尾氣。光催化材料還可用于殺菌消毒。它被涂抹在器皿或其他物體表面之后,不僅能殺滅細菌,還能將細菌分解——跟現在殺菌液主要采用的納米銀相比,這是光催化材料獨有的優勢。在新冠肺炎疫情期間,基于光催化材料的殺菌液也應運而生,并且取得了一定的應用。

補足短板,突破瓶頸

有人可能會問:既然光催化材料這么厲害,既能凈化空氣、處理污水,又能將太陽能轉化成化學能,為什么它的使用范圍似乎并沒有達到隨處可見的程度?這是因為光催化材料在實際應用中還存在著不容忽視的局限性。

最大的局限性在于它的帶隙能量與太陽光譜不匹配。以二氧化鈦為例,它的帶隙能量為3.2電子伏,相應的,它只能吸收波長小于387納米的紫外光,但是太陽光的能量大部分集中于400~600納米的可見光波段,紫外光只占不到6%。這就是說,光催化材料對太陽能的利用并不算高效,需要拓展它對光的吸收范圍,或者讓這個范圍向可見光波段偏移。

另一個局限性是光催化反應的效率還不夠高。為什么目前污水處理最常用的方法仍然是物理方法(如吸附、沉降)或生物方法?就是因為光催化技術的效率還不夠高。如果綜合考量效率和成本的話,光催化技術的“性價比”就顯得偏低了,所以它僅適用于水體污染物毒性高、濃度低的情況,例如制藥工業廢水的處理。

如何讓光催化材料更多地吸收可見光呢?我們主要采用了元素摻雜的方法。將過渡金屬或非金屬離子摻雜到光催化材料中,可以讓帶隙結構發生變化,使得吸收波長向可見光波段拓展,或者產生新的摻雜能級,又或者使帶隙變窄,從而用較低能量的光就可以激發光催化材料產生電子和空穴。

至于如何提高催化效率,首先我們要搞清楚導致效率偏低的原因是什么。前面提到,光生電子和空穴會遷移到催化劑表面的不同位置,分別發生還原和氧化反應。但其實,它們的去向還有另一種可能,就是在表面發生復合,重新結合在一起。一旦發生復合,催化劑就失活了。這是導致光催化效率不高的重要原因。因此,如何讓電子和空穴快速分離和轉移,同時抑制二者的復合就成為提高催化效率的一個關鍵因素。

基于這樣的分析,通過構建異相界面設計出了一系列高活性的光催化劑,例如負載了空間分離型雙助催化劑的光催化材料。顧名思義,雙助催化劑就是在體系中引入兩種助催化劑,它們在反應中分別捕獲電子或空穴,并將自身作為還原反應或氧化反應的活性中心。只要這兩種催化劑在空間結構上彼此分離,那么電子和空穴一旦產生就會立刻被捕獲到不同位置,不會相互接觸,自然也就不會復合。我們還提出了一些構建異相界面的其他方法,包括構建“異質結”結構、制備Z型構架等。

當前,我國提出了碳達峰、碳中和的目標,這為光催化技術的發展帶來了新的機遇。要實現碳達峰和碳中和的目標,必須徹底改變現今以“熱催化”為主的化學工業生產方式。相比于熱催化,光催化不需要高溫、高壓的反應條件,不需要復雜的操作設備,最重要的是,光催化的能量來源只有太陽能,是真正綠色的、低碳的生產方式。

光催化劑具有巨大的應用潛力,像制烯烴、合成氨這些化學工業中極其重要的反應,今后都有可能使用光催化材料作為催化劑。如果能以此大規模地將太陽能轉化成化學能,無疑將是一場徹底的變革。

(摘自“科學畫報”微信公眾號)