公選課“陶瓷藝術與制作”教學機制革新研究①

李權, 嚴巖, 于坤, 宋春林, 劉崗

西南大學 材料與能源學院,重慶 400715

陶瓷是中華民族屹立于世界民族之林的形象代表之一,我國歷史上不同時代陶瓷具有其非常典型的技術與藝術特征[1-3].經過數千年的科技發展,陶瓷工藝技術得到長足發展,陶瓷以其原料廣、成本低、熔點高、硬度高、耐磨性好、抗氧化、抗熱震等優異性能成為現代經濟社會不可或缺的物品[4-6].陶瓷不僅僅用于餐具制造、衛浴建材及工藝鑒賞品等,更是廣泛應用于機械、冶金、化工、環保、催化、隔/防熱等工業生產與軍工領域.開設陶瓷類公共選修課,從陶瓷發展歷史、藝術特點、制造過程與科學技術知識等多方位整體把握其文化內涵,可以讓不同專業背景的學生了解到陶瓷的發展歷史與文化內涵.通過欣賞歷代眾多精美的陶瓷藝術品,領略中國人獨有的自然觀和思維方式,進而思考傳統與現代技術的關系,增強同學們的民族自豪感、愛國自信心,促使其自發地去繼承和發揚優秀的民族文化[7-8].了解傳統陶瓷制備工藝及現代陶瓷發展現狀,有利于掌握人類認識世界和改造世界的基本知識和方法,對提升學生的人文素養和科學素質具有重要意義[9-12].

以前該課程與大多數傳統課程一樣,以教師按書本主要內容的順序講解陶瓷發展史、鑒賞方法與價值,以及傳統陶瓷制備全流程等內容為主,這種僵化、機械的方式導致學生課前、課上及課后基本不用動腦,全程被動聽課就能接收一些知識,但繁雜的知識和充滿挑戰的實驗導致學生厭學及敷衍實驗的情況時有發生,不利于培養學生獨立思考和解決問題的能力,難以達成提升人文素養和科學素質的教學目標.基于此,本文從明確課程定位、調整課程內容、革新教學方法、強化實驗教學及優化考核過程等方面闡述該課程的教學改革措施,以激發同學們的學習熱情、培養其實踐動手能力和創新能力.

1 明確課程定位

“陶瓷藝術與制作”課程是以西南大學材料與能源學院材料物理專業為依托,以“陶瓷工藝學”、“無機非金屬材料導論”、“結構陶瓷”等課程資源為基礎,設立的面向非材料類大學生的文化與科學素質類公共選修課,旨在通過陶瓷這一中華文明的經典樣式,從陶瓷的歷史背景、審美特點、工藝過程與科技含量等方面多方位把握其文化內涵,讓不同專業背景的學生了解與國同名的陶瓷的發展歷史與文化內涵,同時熟悉相關的陶瓷科學技術知識;在全流程動手動心實驗課程中,用樸素的泥土表達心懷久遠的心靈圖像.通過理論課程及實驗課程的學習,讓非材料類大學生對陶瓷材料與陶瓷藝術有更科學、深入、全面的認識,領略陶瓷的無窮魅力和偉大創新,實現從參與整個工藝制作流程到提升人文素養和科學素質的教學目標.

2 調整課程內容

西南大學是由西南師范大學和西南農業大學合并而成,相關學科總體上表現為院大人多,屬于優勢和強勢學科,例如2022年上半年一個30人組成的班級涉及文史哲相關專業(漢語言、英語、繪畫、廣電編導、哲學、工商管理)學生14人,農學類專業(植保、園林園藝、茶學、自然生態)的學生8人,其他為計算機、數學師范類、地理科學類等學科專業的學生.衍生于材料與能源學院的“陶瓷藝術與制作”的教學內容就需要基于學生的背景進行調整,有關原料、坯料具體化學組成、微觀結構、坯體和釉料的配料計算及陶瓷燒結理論等內容對文科、管理學、農學或跨專業工科生等學生顯得過于深刻和抽象,因此學生對這些理論知識興趣不足.

為了激發同學們的學習興趣、提高學生們的藝術鑒賞能力、人文素養和學科交叉融合創新能力,達到培養具有高尚愛國情操、民族自豪感的社會主義接班人的課程目標,需要對課程內容進行增減,減少專業的、晦澀的理論體系知識,增加大部分學生能接受、感興趣、用得著的內容.如刪除原料具體化學組成與結構、坯體和釉料的配料計算及陶瓷燒結理論、窯具、陶瓷顯微組織結構、制品缺陷分析等理論內容;在緒論部分增加和強化我國陶瓷技術發展的歷程和輝煌成就,從陶到瓷的三大飛躍及我國各時期所取得發展的內容;原料部分主要介紹黏土、石英、長石等三大類原料及它們各自的性質和作用,其他更為細分的部分內容作為課后閱讀資料;坯料部分主要介紹不同坯料類型及相關成型性能,刪減坯料配料計算等部分;釉料部分主要介紹釉的作用、分類、特點及施釉工藝,并簡單介紹坯釉適配性的原則和重要性,刪減釉料配方、釉層形成過程的反應、析晶等;增加陶瓷的成型工藝,特別是3D打印等新型成型工藝的介紹,坯體干燥的作用、過程與方法;強化陶瓷裝飾章節內容,并讓同學們根據所學知識結合個人愛好,學以致用地設計自己陶瓷作品的裝飾,有效激發其學習熱情的同時提升創新設計能力;增加陶瓷藝術鑒賞章節及陶瓷與日常生活相關的知識介紹(如巖石鑒別、特種陶瓷的先進工藝與性能、新型的衛浴建筑陶瓷等),拓展豐富學生的知識儲備,不再將陶瓷單純地視為一種材料,而是與制造、國防、生命、文傳等多學科融合發展的有機載體及文化傳承媒介.

3 革新教學方法

根據知識點的難易及重要程度將教學內容梳理為學生課前、課后自學為主的課外知識點和課堂教學為主的線下知識點;線上知識點在學習通上上傳包括景德鎮傳統制瓷工藝宣傳片、景德鎮制瓷天工開物72道工序、陶瓷原料的鑒定與選擇、阿波羅瓷磚制備工藝流程、手工拉坯制備陶瓷、機器滾壓成型制備陶瓷、碳化硅陶瓷剎車片生產工藝流程、古陶瓷鑒定、建筑衛浴陶瓷工廠生產流程、斗彩雞缸杯背后的歷史故事、3D打印成型工藝品陶瓷及陶瓷基電子元器件、陶瓷藝術設計、陶瓷裝飾與造型搭配等視頻或文獻資料,方便學生課前、課后學習,不僅可以拓展學生們對陶瓷領域的認識,也有利于其理解并掌握課堂上重要知識點.

課堂教學方式上改變傳統講授法中的師生信息單向傳遞交流方式,通過學習通軟件自帶的投屏功能及附帶的課堂提問(根據參與度決定是選人或搶答模式)、知識主題討論、隨堂測試等多種方式轉變為師生交流、生生交流以達到更好的教學效果.另外由于上課學生來自十幾個不同的學院,同學之間陌生,缺乏了解且一般不愿意主動互相交流,可根據實驗中所用的實驗設備將同學們分成3組,以團隊任務的形式發布討論、設計優化等任務,要求團隊派出代表來闡述本組的創意來源、設計思路及最終作品的達成度,由于同組同學的專業背景差異巨大,相關的溝通會很熱烈,團隊協作更頻繁.溝通交流的方式能較快地拉近同學之間的距離,培養學生人際交往能力的同時也培養了團隊協作能力.

4 強化實驗教學

實驗內容主要有陶瓷的成型、干燥、修坯、裝飾和施釉、燒成等5個部分,強化的地方: ①陶瓷的成型工藝實驗課時增加一倍,成型方式從單一拉坯成型方式改為可選擇雕塑、捏塑、拉坯及注漿成型等多種可選的成型方法,既解決了2~3人用一臺拉坯機的擁擠也可照顧到同學們不同的興趣、特長;②干燥方式突出自然干燥和烘箱熱風干燥的對比,同學們通過測量坯體成型后和干燥后的尺寸來計算干燥收縮率,并根據坯體外形是否開裂、干濕手感來判別兩種干燥方式的區別;③裝飾和施釉實驗中,給同學們提供多達12種顏色料的選擇及多種工具、提供透明釉和裂紋釉兩種釉料以便同學們根據自己的愛好來設計和創作作品.實驗課程強化后同學們的動手能力得到更多的鍛煉,個性化、多元化發展得到更好的發揮,實驗作品的數量和質量顯著提升.

5 優化考核過程

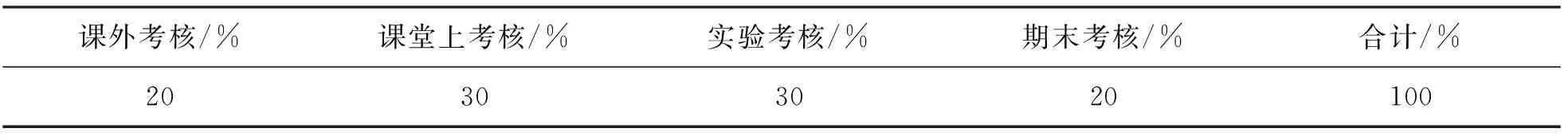

作為公共選修課,更注重借助學習通記錄的平時表現來考核評定學生的學業表現.具體來講,課外考核,通過學生在學習通里觀看或閱讀課程資料的次數以及觀看后提交的讀后感和賞析來進行考核;課堂上考核,通過學習通統計學生參與討論、答題、課堂作業等互動活動和交流的次數來進行考核,以培養其口頭表達能力,闡述自己的理解,答案正確與否在其次;實驗課考核,根據學生制備的最后作品的造型、配色等闡述其創意理念和作品達成度來考核,主要鍛煉學生的表達能力及團隊協作動手能力;期末考核,盡量弱化期末試卷難度,主觀題目占比較大,且題目大多是平時課堂討論或課堂作業中提及到的,讓同學們都能根據所學知識、所動手制作作品的經驗,做到有話說、想說話,培養學生的歸納總結能力和書面表達能力.具體占比見表1.

表1 考核占比

6 革新效果與結論

“陶瓷制作與藝術”公共選修課進行教學改革后廣受學生歡迎,教學班人數達到學校的滿額要求.教學硬件、軟件的提升,特別是借助教學軟件學習通完善和豐富的功能,教學革新水到渠成,順利實施.革新后該課程有以下特點: 教師可向學習通上傳豐富的文獻、圖片及視頻等課程資源,學生可欣賞到古今中外優秀的陶瓷藝術作品,并非常直觀地感受到美的形式;加強對陶瓷與人類文明的發展史、藝術史和技術發展史的學習,不僅可以拓展知識面、加深對傳統文化的認知,還可以了解我國歷代精美陶瓷藝術品的輝煌成就,堅定民族自信;教學內容和課程資料更能結合學生所學專業,而分享陶瓷在藝術、日用品、建筑衛浴、智能制造、材料、化工等行業中的發展及作用,既開闊同學們的視野,同時也有利于培養學生的學科交叉融合創新能力;課堂教學交流形式的豐富及考核比值的加大有效地提高了學生主動參與課堂教學的積極性,既夯實了基礎知識的學習,又鍛煉了包括口頭表達、歸納總結、邏輯推理、團隊協作等能力.

總之,采用明確課程定位、革新授課內容、改革教學方法、加強實驗教學、優化考核過程等方式對“陶瓷藝術與制作”進行教學革新,豐富了課程教學資源,使教學內容更加貼切、教學形式愈發多樣化,最終充分調動了學生對該門課程的學習熱情.此外,革新后課程更注重學生的信息檢索能力、表達能力、藝術審美能力、實踐動手能力、團隊協作能力、學科交叉融合創新能力的培養,更加契合該課程對開闊學生視野、拓展知識面,提高藝術修養,提升科學、人文素養,培養愛國主義及繼承傳統文化涵養性情的目標.