高墩大跨度混凝土預(yù)應(yīng)力箱梁橋的施工技術(shù)研究

吳佳奇

摘要 文章基于工程案例,從高墩放線測(cè)量、邊跨直線段懸臂吊架法、主橋合龍控制等方面,分析高墩大跨度預(yù)應(yīng)力箱體梁橋的施工技術(shù)要點(diǎn),其中包括:測(cè)控網(wǎng)配置、墩體測(cè)量放線控測(cè)方式、吊架法工藝流程及操作要點(diǎn)、合龍操作流程、合龍?bào)w系轉(zhuǎn)換、合龍頂推移位量計(jì)算等技術(shù)要點(diǎn),可為同類橋梁施工和測(cè)控應(yīng)用提供參考。

關(guān)鍵詞 預(yù)應(yīng)力箱梁橋;高墩;大跨度;施工技術(shù);應(yīng)用研究

中圖分類號(hào) U445.466文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A文章編號(hào) 2096-8949(2023)09-0072-03

0 引言

高墩大跨度混凝土預(yù)應(yīng)力箱梁橋是公路建設(shè)應(yīng)用較多的一種橋梁形式,其墩體高,令深水、深谷公路過線有了全新的應(yīng)對(duì)處置方式。受到高墩、長(zhǎng)距離空中跨越、合龍?bào)w系轉(zhuǎn)換、特殊的橋址區(qū)地質(zhì)地貌特點(diǎn)等因素影響,該類型橋梁的施工離不開細(xì)致有效的施工和監(jiān)控技術(shù)保障。案例即是一座高墩大跨度預(yù)應(yīng)力箱體梁橋梁,在施工過程中加強(qiáng)施工測(cè)量、采用懸臂吊架、墩上翻模以及規(guī)范合龍控制操作等技術(shù),使橋梁順利合龍。該文將結(jié)合工程案例,梳理介紹該施工及控測(cè)技術(shù)要點(diǎn),以為同類型橋梁的施工和測(cè)控應(yīng)用提供技術(shù)參考。

1 案例簡(jiǎn)介

案例大橋?yàn)槟乘娬編?kù)區(qū)公路的一座高墩大跨度混凝土預(yù)應(yīng)力連續(xù)剛構(gòu)橋梁。主跨采取(93.50+210.00+

93.50)m三跨布置。橋梁總長(zhǎng)度411.40 m,橋面寬9.00 m。主梁采取單室單箱變截面預(yù)應(yīng)力箱梁結(jié)構(gòu),底板寬度6 m,頂板寬度9.00 m。箱梁根部梁高13.50 m,中跨跨中梁高3.50 m,根部梁至跨中呈現(xiàn)1.50次拋物線變化,全部采用明挖現(xiàn)澆法施工。八角形鋼筋混凝土薄壁空心墩,橫橋至墩頂寬度8.00 m,采取60∶1向墩底放坡。薄壁厚130 cm,采用重力型橋臺(tái),“承臺(tái)+群樁”墩為基礎(chǔ),樁基由9根3排徑3 m的鉆孔灌注樁構(gòu)成,承臺(tái)高6.00 m。橋址區(qū)位處盆地與雪山的過渡地帶,最高海拔4 442.00 m。高山侵蝕地貌,“V”形峽谷斷面,谷壁坡率35~80°左右,連續(xù)剛構(gòu)的最大跨度210.00 m,最大墩高116 m,橋形多變,高墩翻模是施工面臨的難點(diǎn)。

2 高墩施工技術(shù)

2.1 測(cè)控網(wǎng)設(shè)置

橋址區(qū)山體陡峭,峽谷深邃,為有效監(jiān)控成橋線形,測(cè)控網(wǎng)設(shè)計(jì)應(yīng)用較為關(guān)鍵,控制點(diǎn)既要滿足常規(guī)高墩測(cè)量需求,又要為連續(xù)梁施工打下基礎(chǔ),滿足精確測(cè)量要求,考慮在整個(gè)施工過程中保持控制點(diǎn)穩(wěn)定。

2.1.1 平面測(cè)量測(cè)控網(wǎng)

受圖形強(qiáng)度限制,首級(jí)測(cè)控網(wǎng)的岸側(cè)均邊長(zhǎng)較長(zhǎng),對(duì)施工中頻繁采用交會(huì)法進(jìn)行橋墩放線不利,并且橋墩離岸邊越近,交會(huì)角越大,對(duì)橋墩的測(cè)量精度影響越大。控制點(diǎn)距離放線對(duì)象較遠(yuǎn),大氣折射影響放線精度,所以首級(jí)測(cè)控網(wǎng)必須加密,在岸側(cè)位置增加若干測(cè)量加密點(diǎn)。加密點(diǎn)取點(diǎn)考慮與首級(jí)網(wǎng)點(diǎn)和放線墩的通視性外,同時(shí)控制加密點(diǎn)的可靠性、穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境條件,可分別采用以下3種加密方法[1]:

(1)以兩個(gè)方向的兩個(gè)首級(jí)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)角相交或三個(gè)方向的三個(gè)首級(jí)網(wǎng)點(diǎn)正面相交的形式進(jìn)行加密。

(2)全站儀測(cè)量精度時(shí),首級(jí)網(wǎng)的兩端為已知點(diǎn),采用導(dǎo)線法,形成網(wǎng)格。

(3)技術(shù)力量允許時(shí),加密點(diǎn)可并入首級(jí)網(wǎng),形成新的測(cè)量測(cè)控網(wǎng),以利于增強(qiáng)測(cè)量精度。

施工放線常用的加密控制點(diǎn),多位于附近或場(chǎng)地內(nèi)。由于施工機(jī)械、臨時(shí)建筑或施工干擾,導(dǎo)致加密測(cè)量點(diǎn)失效,需要在作業(yè)期間數(shù)次補(bǔ)點(diǎn)加密,以滿足測(cè)量需要。

2.1.2 高程測(cè)量測(cè)控網(wǎng)

為增強(qiáng)測(cè)量精度和便于使用,高程測(cè)控網(wǎng)應(yīng)布置成附合或閉合路線。高程測(cè)控網(wǎng)可分為首級(jí)網(wǎng)和加密網(wǎng),水準(zhǔn)點(diǎn)分為基本水準(zhǔn)點(diǎn)和施工水準(zhǔn)點(diǎn)。

基本水準(zhǔn)點(diǎn)設(shè)在不受施工影響的位置,區(qū)域土質(zhì)堅(jiān)實(shí),抗振動(dòng),利于測(cè)量精度。基本水準(zhǔn)點(diǎn)位置設(shè)永久性標(biāo)志,通常采用四等水準(zhǔn)測(cè)量法測(cè)量高程。

施工水準(zhǔn)點(diǎn)用于直接測(cè)量目標(biāo)物的標(biāo)高。為了便于測(cè)量和盡可能降低誤差,施工測(cè)量水準(zhǔn)點(diǎn)適當(dāng)靠近測(cè)量目標(biāo)物。

2.2 高墩施工放線

案例大橋橋址區(qū)地形復(fù)雜多變,峽谷陡峭,呈V形分布,橋墩較高,為避免測(cè)量誤差,同時(shí)采用極坐標(biāo)法和交會(huì)法進(jìn)行測(cè)量。空心八角形墩最大墩高117 m,如果采用常規(guī)測(cè)量方法,會(huì)出現(xiàn)墩端扭曲現(xiàn)象。為確保橋墩測(cè)量精確度,需保證橋墩中心線垂直和外輪廓不扭曲,采用以下測(cè)量方法:

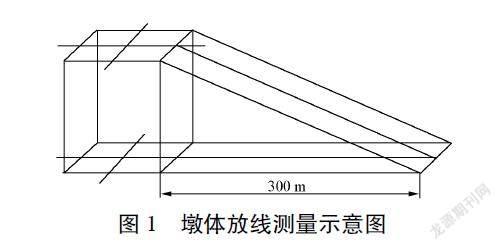

以所設(shè)測(cè)控網(wǎng)為基準(zhǔn),放出樁護(hù)欄、橋墩橫、縱向中心線位置,在距離橋墩中心線300 m的橫向中心線以及兩側(cè)同寬的一側(cè),配置三個(gè)高程控制點(diǎn),具體見圖1所示。

橋墩縱向中心線由橋軸線上配置2個(gè)測(cè)點(diǎn)進(jìn)行控制。每塊墩柱模板裝配完畢后,除參照控制點(diǎn)復(fù)核測(cè)量墩體中心和縱橫軸線外,用經(jīng)緯儀自下而上對(duì)距墩體中心300 m的控制點(diǎn)做核對(duì)測(cè)量,如有偏差須立即通知作業(yè)單位進(jìn)行調(diào)整,精確測(cè)控每個(gè)模板,才能保證高墩軸線位置及相關(guān)線性的不偏離、不扭曲[2-4]。

3 邊跨直線段懸臂吊架施工技術(shù)

3.1 吊架法工藝流程

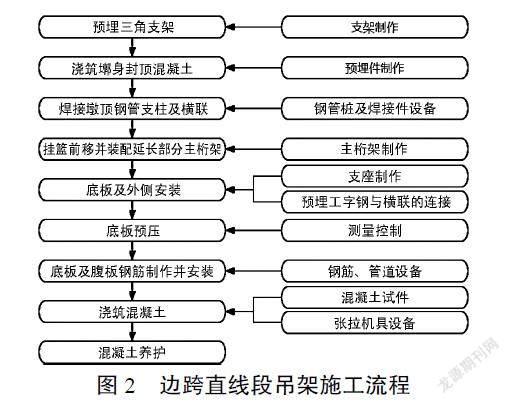

吊架法即在墩體任意一側(cè)預(yù)埋三角支架,拉長(zhǎng)已有掛籃主桁架,并借助邊墩蓋梁形成支撐作業(yè)系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過舉架、吊架等支撐系統(tǒng),最大限度地避免邊墩的偏心應(yīng)力,減少懸臂端的垂向壓力,有效控制懸臂端形變程度。該吊架法具有如下優(yōu)勢(shì):①結(jié)構(gòu)受力合理,載荷傳導(dǎo)路徑更簡(jiǎn)單,裝配也方便。②更大限度地利用現(xiàn)有裝備,提高設(shè)備利用率,節(jié)約資金。③安全性好。④利于邊跨合龍的精確度。邊跨直線段吊架施工流程如圖2所示[5-6]。

3.2 吊架法操作要點(diǎn)

(1)預(yù)埋托架。為降低懸臂載荷及其沉降形變影響,在墩頂側(cè)位置預(yù)埋工型鋼承重架,在適當(dāng)位置預(yù)埋鋼板作為斜撐持力點(diǎn)。工型鋼的型號(hào)和規(guī)格應(yīng)通過詳細(xì)計(jì)算給予確定,確保材料和結(jié)構(gòu)滿足施工載荷要求。

(2)掛籃行走與桁架安裝。懸臂澆筑至最后塊件,張拉澆筑后將前移既有掛籃1個(gè)塊長(zhǎng),將主桁架跟原主桁架銜接裝配。主桁架由4個(gè)貝雷架裝配,其最大形變狀態(tài)應(yīng)詳細(xì)計(jì)算和驗(yàn)證,主桁架另一端與焊接于墩蓋梁的鋼管樁牢固焊接,作為臨時(shí)支點(diǎn)。

(3)前移吊籃底模與托架支撐。將掛籃底模前移到預(yù)設(shè)工字鋼端部,選擇支點(diǎn)作為最終位置。通過傳力,桁構(gòu)的最終載荷僅為最不利狀態(tài)下探出墩體的箱梁重量的0.5倍,傳導(dǎo)到最后懸臂端的重量?jī)H為前述重量的0.25倍。

(4)鋪設(shè)底模與裝配外側(cè)模。懸掛結(jié)構(gòu)安裝牢固后,安裝懸掛結(jié)構(gòu),底板可采用定制鋼模板和竹膠板。外模借助掛籃外模前移,與底板接觸面連接緊密并加固。

(5)預(yù)壓。完成平臺(tái)澆筑后,在鋼筋綁扎前對(duì)模板及其他載荷進(jìn)行預(yù)壓。按照設(shè)計(jì)預(yù)壓載荷為梁構(gòu)重量1~2倍的標(biāo)準(zhǔn)確定預(yù)壓載荷。預(yù)壓后,觀測(cè)支架體系的彈性與非彈性形變狀態(tài),通過彈性形變確定參考預(yù)留值。

(6)扎綁鋼筋。核對(duì)圖紙確認(rèn)規(guī)格無誤后,進(jìn)行鋼筋加工。按設(shè)計(jì)圖紙配置結(jié)構(gòu),鋼筋交叉點(diǎn)應(yīng)以鐵絲扎綁牢固,必要時(shí)也可點(diǎn)焊。非焊接骨架之間墊以短鋼筋,保障位置準(zhǔn)確。

(7)澆筑混凝土與養(yǎng)生。垂向分層混凝土澆筑,第1層為底板與腹板,第2層為頂板。由于直段設(shè)計(jì)為變截面箱梁,混凝土重量的三分之二集中在墩體一側(cè),澆筑墩體箱梁段水平方向,先將載荷傳導(dǎo)給墩體,再傳導(dǎo)給主框架,則有利于應(yīng)力平衡,在一定程度上利于桁構(gòu)失穩(wěn)和軸線偏心的控制。完成混凝土澆筑后,在水泥漿干燥后及時(shí)蓋覆并淋水養(yǎng)護(hù),蓋覆過程中不得損傷或污染混凝土表面,混凝土澆水養(yǎng)護(hù)時(shí)間不能低于7 d[7-8]。

4 主橋合龍操作控制技術(shù)

4.1 合龍操作流程

合龍段施工工藝流程如圖3所示。

4.2 合龍?bào)w系轉(zhuǎn)換

(1)邊跨合龍。完成箱梁1~20梁段裝配后,檢測(cè)整橋技術(shù)參數(shù)和施工質(zhì)量。裝配合龍吊架,T構(gòu)邊跨進(jìn)行端部水箱壓重,壓重水箱選擇614 kn。檢查橋面堆載,全面檢測(cè)和調(diào)節(jié)箱梁的應(yīng)力狀態(tài),為合龍做準(zhǔn)備。以2 h測(cè)試間隔,至少24 h循環(huán)測(cè)試溫度場(chǎng)影響下橋墩與箱梁的形變狀態(tài)。在氣溫平緩變化時(shí)段,緊固吊架平臺(tái),鎖定合龍支架等。檢查兩側(cè)箱梁與橋臺(tái)之間有無縱向約束,保證縱向自由滑移。裝配模板扎綁鋼筋,澆筑混凝土?xí)r放出等重水。混凝土強(qiáng)度大于設(shè)計(jì)強(qiáng)度的85%并且齡期5 d后,縱向預(yù)應(yīng)力鋼束分兩批按先長(zhǎng)后短的順序張拉,并按設(shè)計(jì)進(jìn)行澆筑。

(2)合龍?bào)w系轉(zhuǎn)換。邊跨合龍段在混凝土滿足設(shè)計(jì)強(qiáng)度后,張拉邊跨合龍梁,拆卸臨時(shí)支撐與固結(jié)部件,合龍?bào)w系轉(zhuǎn)換為單懸臂體系。再用同樣的方法澆筑中跨合龍段混凝土,進(jìn)行預(yù)應(yīng)力梁張拉,拆卸模板,轉(zhuǎn)換體系,最終構(gòu)成三跨混凝土預(yù)應(yīng)力連續(xù)剛構(gòu)橋梁。

(3)合龍口彎矩與剪力。中跨合龍兩端懸臂部分的長(zhǎng)度和斷面基本對(duì)稱。合龍期間,由于箱梁垂向溫度的影響,兩端懸臂部分的合龍標(biāo)高基本一致,合龍剛性支座只承受角位移引起的彎矩。邊跨合龍施工時(shí),往往一端是現(xiàn)澆施工,另一端是懸灌施工。此時(shí)箱梁的垂向溫度差會(huì)引起合龍梁段的撓度值差和角位移,使合龍段混凝土產(chǎn)生彎曲。這種彎矩通常由外部剛性支承承受。因?yàn)闇囟炔钜鸬拈]合彎矩值的精確計(jì)算是復(fù)雜的,通常使用計(jì)算機(jī)手段。當(dāng)需要估算時(shí),可以假設(shè)兩側(cè)懸臂部分可以是用共軛梁法或其他方法計(jì)算的自由情況下各梁段的角位移和撓度值,然后計(jì)算剛性支座的彎矩并校核其強(qiáng)度。

除了彎矩值以外,封口還承受剪力。實(shí)際工程證明,此種剪力較小,配置抵抗彎矩值的剛性支座來抵抗這種剪切力,可以忽略不計(jì)。

(4)合龍段勁性鋼筋架。為使剛澆筑的合龍段混凝土不受混凝土收縮、環(huán)境溫度等影響。張拉前采取有效措施控制合龍口間距。該橋采用箱內(nèi)加槽鋼勁性骨架的方法,剛性骨架的作用是在合龍段混凝土的養(yǎng)護(hù)期內(nèi),減少混凝土承受此處結(jié)構(gòu)可能發(fā)生的跨中彎矩、拉力、扭矩和剪切力,以保證合龍段混凝土凝固過程中盡量消除外界因素的干擾。同時(shí),橋梁合龍后,剛性骨架增加了合龍段的強(qiáng)度和剛度,有利于保證合龍段的完成質(zhì)量,增加橋梁的整體性。

4.3 合龍頂推技術(shù)

頂推在高墩大跨度預(yù)應(yīng)力箱梁橋合龍施工中是關(guān)鍵的技術(shù)環(huán)節(jié),其技術(shù)要點(diǎn)包括:

(1)頂推控制參數(shù)。頂推形變控制指標(biāo)是指合龍梁段縱向水平移位與墩頂縱向水平移位的狀態(tài)控制。合龍頂推過程中,結(jié)構(gòu)發(fā)生形變,內(nèi)部應(yīng)力重新分布,由于材料變異性、施工精度、工程計(jì)算模型等因素影響,具體應(yīng)力應(yīng)變與理論計(jì)算存在差異在所難免,所以頂推控制參數(shù)不能機(jī)械執(zhí)行設(shè)計(jì)和理論計(jì)算結(jié)果,應(yīng)該結(jié)合工程具體情況,綜合、合理地提供頂推控制。案例合龍施工中,其頂推力控制原則為“應(yīng)變指標(biāo)控制為主,應(yīng)力指標(biāo)控制復(fù)核”的頂推參數(shù)控制原則[4]。

(2)頂推移位量確定。頂推移位量是指頂推操作時(shí),結(jié)構(gòu)在水平方向上的移位量。該移位量可按下述公式進(jìn)行計(jì)算:

Δx=?(Δxw+kΔxx+Δxs),k∈[0.5,0.6] (1)

式中,Δxs——墩頂因作業(yè)因素引發(fā)的水平偏位;Δxx——墩頂因收縮徐變引發(fā)的水平偏位;Δxw——墩頂因溫度引發(fā)的水平偏位量。

(3)頂推點(diǎn)與頂推方向的確定。在垂直面內(nèi),變斷面連續(xù)剛構(gòu)橋主梁斷面的形心實(shí)際上呈現(xiàn)向上仰拱狀態(tài),當(dāng)水平頂推作用于沒有水平彎曲和豎向彎曲的連續(xù)剛構(gòu)時(shí),彎矩也會(huì)引起主梁上翹,對(duì)結(jié)構(gòu)應(yīng)力和線形狀態(tài)非常不利。彎矩與主梁截面的抗彎剛度相比不是很大,但還是要盡可能防止。案例工程在頂推點(diǎn)與頂推方向的確定遵循如下原則,即盡量使頂推點(diǎn)處于頂推截面的中心,頂推方向應(yīng)盡可能與主梁截面切線保持在同一直線。

5 結(jié)論

結(jié)合工程案例,梳理介紹了其高墩大跨度預(yù)應(yīng)力箱體梁橋的施工控制相關(guān)技術(shù)點(diǎn)。技術(shù)點(diǎn)包括:

(1)平面與高程測(cè)控網(wǎng)設(shè)置及高墩施工放線方法。

(2)從吊架法工藝流程與操作要點(diǎn)2個(gè)方面,介紹了邊跨直線段懸臂吊架施工及測(cè)控技術(shù)點(diǎn)。

(3)從合龍操作流程、合龍?bào)w系轉(zhuǎn)換、合龍頂推技術(shù)3個(gè)方面,介紹了主橋構(gòu)合龍操作控制技術(shù)要點(diǎn)。該文介紹的保證高墩軸線位置和相關(guān)線性不偏離與不扭曲方法、邊跨直線吊架施工工藝、合龍頂推力控制原則、合龍?bào)w系轉(zhuǎn)換以及頂推移位量計(jì)算確定等技術(shù)點(diǎn),具有工程實(shí)用參考意義。

參考文獻(xiàn)

[1]焦臣, 羅波, 李哲民. 連續(xù)剛構(gòu)橋懸臂箱梁施工控制[J]. 公路交通科技, 2006(12): 110-111+116.

[2]趙玉銀. 連續(xù)剛構(gòu)橋施工控制及結(jié)構(gòu)仿真分析[D]. 成都:西南交通大學(xué), 2008.

[3]王劭琨. 預(yù)應(yīng)力剛構(gòu)橋施工控制中的參數(shù)識(shí)別和預(yù)測(cè)研究[D]. 西安:長(zhǎng)安大學(xué), 2012.

[4]李東明. 大跨度預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)剛構(gòu)橋施工仿真與施工控制分析[D]. 成都:西南交通大學(xué), 2013.

[5]程建新, 余周, 霍凱榮, 等. 高墩大跨度剛構(gòu)橋上部結(jié)構(gòu)施工關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用[J]. 公路, 2017(9): 139-143.

[6]文良統(tǒng). 大跨徑預(yù)應(yīng)力混凝土薄壁箱梁橋施工早期裂縫的控制技術(shù)初步研究[J]. 湖南交通科技, 2012(3): 105-109.

[7]馬乃富. 大跨度連續(xù)剛構(gòu)橋施工質(zhì)量控制[J]. 西部交通科技, 2017(12): 43-46+58.

[8]袁立群, 彭冀, 魏文暉. 預(yù)應(yīng)力混凝土箱梁橋施工控制技術(shù)要點(diǎn)研究[J]. 建材世界, 2022(2): 132-135.