結構主義視域下敘事散文的“二元對立”藝術例析

摘要:在結構主義中“二元對立”是核心的理論主張之一,認為任何文本的構建都基于“二元對立”思想之上,該理論的提出為現當代散文教學和研究帶來新的視點。敘事散文中主要是對人和事的構建,傳統散文教學課堂注重對語言、人物以及思想主題的講解,忽略了其中的“二元對立”思想。基于此,本文從結構主義的原理出發,結合具體的敘事散文就其中的“二元對立思想”進行深度透視,為敘事散文的教學提供案例借鑒。

關鍵詞:二元對立 敘事散文 表現形式

孫振坤,江蘇省南京市竹山中學教師。

喬納森·卡勒認為“二元對立”是文本最為簡單和普遍的結構形式,所謂“二元對立”就是指在文本當中所存在的具有明顯對比和對立的兩組文學元素,這些對立的文學元素可以是人物形象、情節發展、思想情感、價值觀念等[1]。按照結構主義文本理論的觀點,任何成熟的文學作品都會形成其獨特的封閉性的結構系統,想要解開這種結構模式對文本進行深入的分析就需要一個準確的切入點,而“二元對立”恰好就是打開文本封閉結構的那個突破口。[2]在結構主義的理論之中,“二元對立”是解釋人類基層思想,文化與語言的一種相當有力的工具,任何文學作品中都存在各種形式的對立,比如內容與形式的對立、人物之間的對立、環境的對立等,因為“對立”的存在,文學意蘊才能更加的深刻,由此也為我們解析文本提供了一個新的透視點和有效的切口。通過“二元對立”原理的指導對敘事散文《老王》進行深度透視和教學設計,我們發現文章中存在四個典型的“二元對立”層面,既:“有”與“無”的生存狀態、“知”與“不知”的心理距離、“高”與“低”的身份意識、“幸”與“不幸”的特殊轉化。通過“二元對立”結構的使用,楊絳先生回憶中的“老王”更形象、更具體,也使得文章本身立意更明確,楊絳先生將自己的情感和理解融入其中,深化文章主旨,引發讀者深思。

一、“有”與“無”生存狀態的對立

文章的題目直接以“老王”的人物形象命名,開門見山地概括了文章的寫作內容,讀者一眼就可以知道這是一篇寫人的文章[3]。在文章的第一段中,作者就使用了“二元對立”的寫作手法,首段中出現了“我”與“老王”這兩個人物形象,將老王三輪車夫的身份一筆帶過。“他蹬”和“我坐”只用了四個字就確定了“我”與“老王”在身份地位上的二元對立。“老王”是三輪車夫,而“我”是坐三輪車的顧客,一個“常坐”突出了“我”是“老王”的老主顧,這才有二人可以在路上聊天場景的出現,才能引出后文中二人交往的故事。作者僅僅靠首段中的兩句話,就將“我”作為“消費者”和“老王”作為“服務者”的二元對立進行了明確的描寫。身份地位的差別,是這一組二元對立的核心,在文章的后續描寫中,這一組二元對立還體現在兩個主要方面上。

(一)物質層面“有”與“無”的對立

在家庭生活環境和經濟實力上,“我”與“老王”的對比體現了物質條件“有”與“無”的對立。第一,在家庭成員上,老王是瞪三輪車的單干戶,被排斥在三輪車夫的組織之外,他賴以維持生計也只有那一輛破舊的三輪車。老王沒有成家,是一個不折不扣的老光棍,有一個死去的哥哥,兩個沒有什么出息的侄子就是老王僅有的親人了。通過第二段的敘述我們不難發現老王的孤寂,兩個侄子也定然不會與他親近,而“我”是下放到五七干校進行勞動鍛煉的國家干部,與丈夫、女兒一起過著幸福的生活。第二,在居住環境上,老王的家是幾間快要坍塌的小屋,房子所在的院子是“破破爛爛”的,整個家所處的位置也是在“荒涼僻靜”的小胡同里,這三組詞語的連用將老王家破爛衰敗的條件赤裸裸地擺在了讀者面前。而自卑的老王在我面前也不愿把這個地方稱之為家,老王只說他在這地方住了很多年。既沒有親人在,又快要坍塌的房子確實沒有一點家的溫暖。而作者的家住在樓房的三樓,家里有冰箱,并且經常買冰用,在當時的社會環境中住得起樓房、用得起冰箱的當然算得上有錢人家。在居住環境上,“我”與“老王”的差別可以說是天差地別,種種日常生活于背景中隱現,在一張一弛的拉扯中展現二人在物質條件方面“有”與“無”的二元對立。

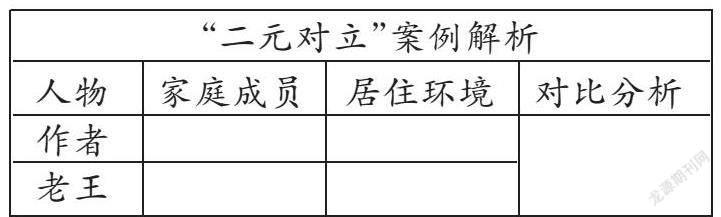

在具體的教學活動中,教師可以引導學生從這種對立中感受人物身份及精神的差異,為了讓學生更直觀感受“二元對立”的力量,筆者設計了隨堂練的表格,讓學生根據教師的提示和文本的內容進行填寫和互動。

在講解該內容的過程中,讓學生根據文本的內容和“二元對立”的原理進行對比分析,不僅加深了學生對文本和原理的理解,同時鍛煉了學生的整合思維和辯證思維,對以后的學習具有重要的價值和意義。

(二)身體層面“有”與“無”的對立

除了物質層面展現出“有”與“無”的對立,在身體層面同樣具有對立的表現。根據文章中的內容可知,老王患有先天的殘疾,他的一只眼睛是瞎的,安裝的“田螺眼”。而他的另外一只眼睛同樣有病,天一黑就看不見東西了。當然,文中作者對老王身體殘疾的原因也進行了自己的猜測,也許是從小營養不良所致,也許是小時候得了惡疾,但是不管怎樣,都指向老王身體健康的“缺失”,即“無”。除了以上的缺陷以外,老王的身體也十分的虛弱,“并沒有什么力氣運送什么貨物”,更加指明了老王病態的軀體。尤其是老王到了生命的最后時刻,作者刻畫出其極度虛弱的狀態,表明了他油盡燈枯的身體境況,說明了老王一生都在與病痛斗爭,缺少正常人擁有的健康,是身體層面的“無”。而相對于老王,楊絳先生當時身體健康,且正值人生的中青年鼎盛時期,身體是健康的、完整的,沒有重大的身體缺陷,相對于老王的殘缺,楊絳是“有”,擁有健康和身體的完整。由此,兩個人呈現出身體層面“無”與“有”的二元對立,強化了人物形象構建,為我們展現出一個更加立體、真實的人物形象。

關于該內容的教學,教師可以借用多媒體進行教學設計與展示。老王的形象具有典型性和辨識度,教師可以利用網絡等資源,搜集與老王形象相關的圖片或場景,也可以整合相關的電影、電視或紀錄片片段,然后在課堂進行展映,讓學生審視圖頻內容,更加直觀感受老王的形象,引起學生的移情和共鳴。

此外,也可以進行對比教學,文學作品中很多的形象都是像老王一樣,外表丑陋但是內心十分的善良,具有人性的光輝與溫暖,比如《巴黎圣母院》中的敲鐘人卡西莫多,兩者可以進行對比分析,讓學生感受人物精神的偉大和永恒,實現情感教育的滲透和人文精神的滋養。

二、“知”與“不知”心理距離的對立

除了對看得見、摸得著的人物和事件進行構建,楊絳先生還利用獨特的筆觸,以無意識的行文技巧來展現自己與老王之間的心理距離,把內心的疏離付諸于無形之中,構建“知”與“不知”心理的二元對立。

文章中作者并沒有直接展現自己與老王之間的關系和熟悉程度,而是利用細節和情節的鋪墊,無意識地營造出自己與老王之間的心理距離,凸顯人性的冷與暖。比如文章中寫道:“老王每天清晨,抱著冰上三樓,代我們放進冰箱”,看似簡單的情節和日常生活的小事,在這里卻大有深意。“每天”“三樓”“代”等字眼充分說明了老王對我們家的熟悉,是一個“知”的展示,同時代我們放進冰箱,也說明了我們家對老王的信任。“我代他請了假,煩請老王送他上醫院”也是基于對老王信任做出的行為。接送楊絳夫婦、夏天送冰、定期帶錢鐘書去醫院做檢查,這里都展現出老王對我們家情況和生活習慣的了解與知道。而相對于老王對自己家的了解,我們對老王情況的掌握卻十分有限,凸顯了知識分子的冷漠。“剛開始老王還能扶病到我家來,以后只能托他同院的老李代話”“過幾天老王病了,不知道什么病,也不知道吃了什么藥,總不見好”“他還講老王身上纏了多少尺全新的白布——因為老王是回民,埋在什么溝里。我也不懂,沒多問。”這些內容的表述都展現出我對老王的“不知”,不知道老王得了什么病,不清楚他吃了什么藥,即使是老王死了以后,也不清楚他埋在哪里,更別提老王什么時候死的,什么時候下的葬,所有關于老王的一切,作者一概不知,對于老王的身份以及真實生活境況,楊絳是不清楚的。尤其是“我也不懂,沒多問”更凸顯出我的冷漠和“不知”。

總的來看,文中展現出老王對我們家情況和生活習慣的熟悉,是一種“知”;而我們家對老王的情況卻不熟悉,甚至都不了解,不知道老王是回民,凸顯出我們的“不知”。老王把楊絳一家當做親人和摯友,楊絳一家僅僅把老王當做普通的朋友,老王與楊絳之間是一種“止乎于禮”的關系,“熟人”與“親人”不對稱的錯位心理在“知”與“不知”的二元對立中構建完成。該內容教師同樣可以采用對比教學的方法,引領學生深入文本細節之中,在只言片語間尋找對比的內容,實現對文本的細讀與深度解析。

三、“高”與“低”身份意識的對立

楊絳先生利用情節與事件凸顯出身份意識“高”與“低”的二元對立。身份意識其實是該文始終貫穿的一個問題,不論從哪個角度或層面來看,身份意識存在于楊絳的潛意識之中,對她的所作所為產生了一定的影響。[4]當然,這種身份意識也是傳統知識分子身上的一種通病,形成接人待物“彬彬有禮”的中庸處世方式,看似親近,實則生疏,這種關系在《老王》中被淋漓盡致地展現出來。

比如在文中寫道老王病以后會“扶病”來楊絳家中,但是自始至終楊絳一家都沒有去看望老王一次,體現出楊絳對老王的“疏遠”和身份的對立,尤其是在老王最后一次來看望他們一家,這種對立更加明顯,凸顯出身份的“高”與“低”。老王最后一次來楊絳家里是為了給他們家送雞蛋和香油,這也是老王臨終前最寶貴的東西和對楊絳家最后的留戀,在這個情節中,作者以對話的形式展開情景敘述。我強笑:“老王,這么好的雞蛋都給我們吃?”“他只說‘我不吃”、他趕忙止住我說:“我不是要錢”、我說‘我知道,我知道……”。看似平常的對話卻包含很多的深意,在當時的時代背景下,對于老王這種殘疾人來說,賺錢養活自己是最大的事情,但是在生命的最后時刻,老王將生活中最寶貴的東西全部送給非親非故的楊絳一家,推脫說“我不吃”,害怕楊絳不領自己的好意,并“趕忙說‘我不是要錢”打消楊絳的疑慮,體現出老王的真心實意。那么,老王之所以這樣做,其根本目的不是希望得到楊絳一家的回報,而是渴望得到精神的交流和蘊藉,希望楊絳一家也能像他一樣把自己當成親人和朋友,實現身份地位的平等。

我們再看當時楊絳的態度,與老王的態度和想法形成鮮明的對比。作為當時的高級知識分子,楊絳形成了階層固有的思維和為人處世習慣,接人待物常常以“禮”出發,習慣性用金錢和人打交道,導致老王趕忙解釋“我不是要錢”。楊絳嘴上說著“我知道”其實當時根本沒有讀懂老王言行背后的真正用意,即使當時自身也處在被批判的情境之中,但是她依然保持著知識分子的清高和優越感,因此坦然接受人民的饋贈或幫助是不可能的,是其身份潛意識之中不允許發生的事情。因此,文中她始終堅持給老王“錢”,其本質是與老王劃清界限,區分身份和角色。由于身份和地位的不同決定了他們為人處世態度和方式的不同,老王對楊絳一家“掏心掏肺”,而楊絳對老王卻“彬彬有禮”,是一種君子之交,兩人精神的交流還停留在淺層,呈現一種“高”與“低”的身份意識對立。

四、“幸”與“不幸”特殊轉化的對立

關于“幸”與“不幸”的討論是文中的一個核心問題,做為一篇回憶性散文,楊絳先生在多年以后回憶種種往事,在“幸”與“不幸”的二元對立反思中由衷地生發出“愧怍”之情,表達了自己對老王的祭奠與懷念。隨著這種情感的生發與升華,文章的人文精神綻放出耀眼的光芒,我們讀懂了老王,也看透了作者的內心,獲得移情和共鳴的力量。

關于“幸”與“不幸”楊絳在文中這樣寫道:“那是一個幸運的人對不幸者的愧怍”。這里的“幸”與“不幸”就是一種二元對立關系,并且具有轉化效果。這是最后的點睛之筆,也是情感最終的升華,多種哲學矛盾意蘊包含其中,帶來文章文化底蘊張力的生成。其實,結合歷史現實來看,當時的楊絳一家也在“不幸”的行列,丈夫錢鐘書和自己被打成“異端”,基本的生活保障都面臨問題,而當時的楊絳卻為別人的不幸而擔憂,因此在她的思維之中,“幸”與“不幸”是一個二元對立的辯證概念,在文中得到了淋漓盡致的闡釋和體現。對于老王和楊絳一家來說都有“幸”與“不幸”的遭遇。于老王而言,他是“不幸”的,他的不幸在于身體的殘疾、受到時代的排擠和周邊人的嘲笑,最終在忙于疲命結束了自己悲苦的一生;他的“幸運”是在充滿惡意的社會中遇到了楊絳一家,楊絳一家的溫暖讓他感受到人性的溫暖與美好,也讓自己的生命有了更多的動力和可能。對于楊絳一家來說也是如此,他們是“幸運”的,因為有著健康的身體和正規的職業,有著經濟來源,基本的生活不用擔心;“不幸”的是在畸形的社會背景中,他們被打成了“學術權威”,受到無情的批斗,家庭遭受了重大的變故。從這個層面來看,沒有人是幸運的,各有各的不幸,幸運都是相對而言的。與老王相比,楊絳的幸運在于有一個健康的身體,同時還好好的活著。老王的不幸在于身體的殘缺以及因病遺憾離世,而他的病也是社會的“病”。因此,文章的結尾已經跳脫出文字本身,上升到更加厚重的社會和精神層面,在特殊的歷史背景下,審視“幸運”與“不幸”,并對兩者進行哲學意義的轉化,區別于前文中的對立關系。在“幸”與“不幸”的討論中,我們見證了人性,見證了歷史的荒誕以及人間的冷暖,引發新的反思。

總之,“二元對立”思想作為結構主義的核心主張之一,讓我們看待事物有了新的視角,加深了人們對世界和生活的認知。將“二元對立”思想應用于文學批評領域,是對結構主義理論的再次發展與實踐檢驗,也給現當代散文的評價提供了一個新的理論范式和切入點。利用該理論及觀點透視楊絳先生的敘事散文《老王》,可以深化對文章的理解,同時給語文教師提供新的教學思路和靈感。文章通過四個層面的對比,我們也更加深刻體會到作者與老王獨特的情感糾葛,無形中增加了該文的人文內涵和人性精神,具有一種獨特的情懷和教育意義,是當前進行感恩教育的重要資源和素材,值得我們繼續去深度挖掘與研究。

參考文獻:

[1]雷月梅,馬海良.結構主義文學批評與二元對立[J].山西農業大學學報,2002(02):93-96.

[2]方漢泉.二元對立原則及其在文學批評中的運用[J].外語與外語教學,2004(07):34—37.

[3]黃素琴.如何實現與文本的深度對話——以統編教材七年級下冊《老王》為例[J].語文天地,2021(11):75-76.

[4]顏敏.夢魂長逐漫漫絮,身骨終拼寸寸灰——探秘楊絳散文《老王》的幾條閱讀路徑[J].名作欣賞,2009(28):103-107.