《穆齋滄溟槎使圖像》卷考略

呂偉濤

一 圖卷概況

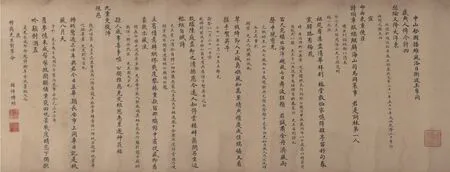

《穆齋滄溟槎使圖像》卷,為紙本設色,錦綾裱褙,縱42.7 厘米、橫132.1 厘米。該卷于1949—1965年間入藏中國國家博物館,被定為國家三級文物。其引首有“滄溟槎使”四字篆書(圖1),字體瘦勁、挺拔;鈐“博明圖畫之章”(圖2)“西齋老人”(圖3)“斷無冰炭到胸中”(圖4)三方篆書白文印,皆古樸厚重、刀工精湛。

圖1 引首“滄溟槎使”四字篆書

圖2 “博明圖畫之章”白文印(左上)

圖3 “西齋老人”白文印(左下)

圖4 “斷無冰炭到胸中”白文印(右)

圖5 描繪的是清朝使臣冊封琉球時的場景,大堂之中端坐于黑色交椅之上的官員身著清朝官服,其左右有兩名下屬恭立,身后有侍從數(shù)人,手持芭蕉扇、煙竿、書本等物。堂前跪有四人,頭戴黃色八卷冠,腰系紅色束帶,應為琉球國中高級官員。堂外亦立有琉球國士民數(shù)人,身著寬博長袍,神態(tài)各異。

圖5 《穆齋滄溟槎使圖像》卷畫心

圖后別幅有博明所作題跋詩十首(圖6),字體清秀端莊,雅致工整,茲錄文如下:

圖6 博明題跋詩

其一:

中山啟國播雄風,浴日沖波玉帛同。

盛典人傳今計四,絲綸又降大洋東。

琉球于順治初年奉正朔,康熙元年、二十一年、五十七年,及此乾隆二十年行冊封之禮,凡四。

其二:

宣命由來重使臣,特頒章服繡麒麟。

海山司馬同襄事,君是詞林第一人。

禮臣列詞垣銜,以請奉命,以先生偕周海山夫子往,遵例賜一品服。

其三:

祖筵群集盡清華,拜別椿堂敢恤家。

憶得離亭留好句,春寒驛路有梅花。

時年伯侍御公在堂,先生慷慨長行,詞館公餞,自甲辰嚴同峰以下咸集,以科第序循故典以觴。先生予以典院事為經(jīng)理,肴核春寒句,先生留別詩也。

其四:

百尺危檣出海洋,颶風七日舞波狂。

賴君誠肅全舟濟,風雨聲中現(xiàn)寶光。

已抵姑米山,而大風雨七日夜,纜斷,舟已損矣。陰黯中見有白光如月照人,乃不沈(沉)。歸而上其事于朝,皆先生之誠肅所致也。

其五:

翠旄絳節(jié)入王城,島嶼風和萬里晴。

典禮慶成佳瑞協(xié),又看搓手賀升平。

二十一年七月八日至王都,先諭祭,以八月二十一日宣敕冊封。前使臣徐公葆光,有共看搓手賀升平之句。

其六:

致贐陳庭盡卻之,清操應令遠人知。

停云樓畔蕭閑甚,坐近榕根自賦詩。

先生素以清介自持,一切供應悉罷之。王遣大臣拜進數(shù)千金,堅不受。停云樓乃使館堂后右閣,前使臣林公麟焻所題。

其七:

主賓情意轉(zhuǎn)綢繆,幾度攀轅重款留。

那壩館中賓從盛,即看豪飲亦風流。

館在那壩,去迎恩亭里余。先生告予,琉人極恭順,其相臣跽而行觴于館中,與酬飲往往醉而扶出,先生固大戶也。

其八:

隸人底事喜爭喧,公獨推恩免究根。

慈惠累邀神芘祐,九重更復沛殊恩。

隨兵喧囂,先生不忍置重法,因以得薄譴。王臨安夢樓嘗語,以歸帆亦邀神貺,靈異之跡甚著。先生則不言也。

其九:

轉(zhuǎn)眄驚過三十年,與君今日并華顛。

長安市上同車日,記是秋風八月天。

予于先生為年友,瀕行,予襄治裝事,去今已三十二年。

其十:

舊夢憶來成髣髴,披圖觸緒重裵回。

吮豪幾度晴窗下,獨撚吟須對酒杯。

是卷裝成,即命題詩,踰年方脫藁,故及之。

署款“應穆齋先生前輩命,館侍博明”(圖7),鈐“博明之章”“西齋老人”二方白文印(圖8、圖9)和“歲次疆圉協(xié)洽時年六十有七”朱文印(圖10)。

圖7 署款“館侍博明”(右)

圖8 “博明之章”白文印(左)

圖9 “西齋老人”白文印(中)

圖10 “歲次疆圉協(xié)洽時年六十有七”朱文印(右)

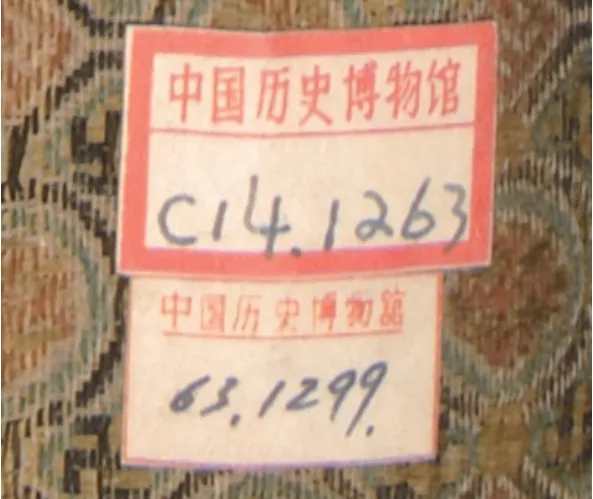

《穆齋滄溟槎使圖像》卷軸上方題簽“槎使圖”三字(圖11、圖12),筆力遒勁;下鈐有朱文方印,惜漫漶不可識;再下原似有題款,亦惜被刮去。卷軸下方有中國歷史博物館貼簽二張,均標有文物標號(圖13);文物商店貼簽一張,標有類別、貨號、品名、定價等(圖14)。可知該圖卷為20世紀五六十年代由中國歷史博物館(中國國家博物館前身)于文物商店購藏,文物商店原來定的品名為《博明槎使圖卷》,后中國國家博物館根據(jù)所繪主題和引首文字定名為《穆齋滄溟槎使圖像》卷。此卷作品以往未見著錄,2020年7月“妙合神形:中國國家博物館藏明清肖像畫展”開幕,該作方公之于眾,后又被收錄進《妙合神形:明清肖像畫(第一卷)》(北京時代華文書局2020年8月出版)圖錄中。

圖11 《穆齋滄溟槎使圖像》卷軸(左)

圖12 卷軸題簽“槎使圖”(中)

圖13 中國歷史博物館貼簽

圖14 文物商店貼簽

“滄溟”指大海,東漢班固《漢武帝內(nèi)傳》有語“諸仙玉女,聚居滄溟”1《太平廣記》卷三《神仙三》,民國景明嘉靖談愷刻本,葉十二正。;唐元稹《俠客行》有載“此客此心師海鯨,海鯨露背橫滄溟”2《全唐詩》卷二十五,景印文淵閣《四庫全書》,臺灣商務印書館,1986年,第1423 冊,第340 頁。;清譚嗣同《報貝元徵書》亦有言“一泛滄溟,即暈眩嘔噦,不能行立”3[清]譚嗣同,《譚嗣同集·寥天一閣文》卷一,民國戊戌六君子遺集本,葉五正。。“槎”同“楂”,指木筏,“槎使”即“乘槎使”,代指出海冊封的使臣。

整體而言,《穆齋滄溟槎使圖像》卷構圖疏密有致,造型準確精微,線條工細流暢,設色清素淡雅,顯示出作者博明扎實的繪畫功底。對于博明這位從未到過琉球的清代文人,僅憑他人言說或文獻記載,便能勾勒出冊封琉球時相對真實的場景,實屬不易。圖畫部分完成后,又經(jīng)過一年,博明方完成題跋詩。而所題跋詩句,雖為酬贈之作,但語言雋永、意味悠長,更顯博明的不凡才華,且與圖畫相得益彰。

二 “館侍博明”

有關博明的生平,《清史稿》《清史列傳》等官纂史書中并無傳記,方志、詩文總集所收小傳甚為簡略,致使一代碩儒的事跡幾乎湮沒。不過,時人著述筆記中透露出一些信息,現(xiàn)整理如下。

清乾隆二十七年(1762)進士戴璐所著《藤陰雜記》卷六:

博西齋明,滿洲人,壬申編修,外任府道。改兵部郎中。博聞強識,于京圻掌故、氏族源流,尤能殫洽。老年頹放,布衫草笠,徙倚城東,醉輒題詩于僧舍酒樓,灑如也。人有叩其姓氏者,答云:“八千里外曾觀察,三十年前是翰林。”又云:“一十五科前進士,八千里外舊監(jiān)司。”4[清]戴璐,《藤蔭雜記》卷六,北京古籍出版社排印本,1981年,第72 頁。

清中期同為蒙古族文人的法式善所撰《清秘述聞》卷六:

編修博明,字晰齋,滿洲鑲藍旗人,壬申進士。題南容三復,一句;君臣也父,二句;孔子登東,其瀾。5[清]法式善,《清秘述聞》卷六,清嘉慶四年(1799)刻本,葉八十七正。

清嘉慶年間朱珪等撰《皇朝詞林典故》卷五十四“館選”一職中列有博明,曰:

乾隆十七年壬申……博明,字希哲,滿洲鑲藍旗人。散館授編修,歷官云南迤西道,降官至員外郎。6[清]朱珪等編,《皇朝詞林典故》卷五十四,清嘉慶十年(1805)武英殿刻本,葉一〇七五正。

《皇朝詞林典故》卷五十八“翰林院辦事官”一職中亦有其名,曰:

乾隆二十七年……博明。以洗馬充。7同注6,卷五十八,葉一四六二正。

清道光年間沈濤在《交翠軒筆記》卷一:

蒙古博西齋洗馬明為元代后裔,有《西齋偶得》一書,中論遼金元掌故,頗足以資考證。8[清]沈濤,《交翠軒筆記》卷一,上海古籍出版社影印本,1985年,第7 頁。

清末滿族名儒盛昱編《八旗文經(jīng)》卷五十八《作者考乙》載:

博明,字希哲,一字晰齋。博爾濟吉特氏,隸滿洲鑲藍旗,兩江總督邵穆布孫。乾隆壬申進士,改庶吉士散館,授編修。丙子主廣東試,累官冼馬,外任云南迤西道,降兵部員外郎。博學多識,于經(jīng)史詩文、書畫藝術、馬步射、翻譯、國書源流,以及蒙古、唐古忒諸字母,無不貫串嫻習。著有《鳳城瑣錄》一卷,《西齋偶得》三卷,《西齋詩輯遺》三卷。與佟裕軒學士圖鞳布,并以巨人長德為學者宗,它如遼東三老、農(nóng)曹七子。其遺篇均不多見,鐘羲重刻《偶得》于杭州,譚獻序之。9[清]盛昱編,《八旗文經(jīng)》卷五十八,清光緒二十七年(1901)刻本,葉四一二正。

清末譚獻曾為光緒二十六年(1900)刻行的博明的《西齋偶得》撰寫了一篇序,序文寫道:

蒙古西齋兵部先生,夙官禁風,攔柱下至藏萬卷研求,學有心得,隨筆纂錄。掌故輿地經(jīng)典之綱要,援古證今,無游移傅會之陋說,學人也與,史才也與。10[ 清] 譚獻,《西齋偶得》,清光緒二十六年刻本,葉十五正。

清末民初,徐世昌輯《晚晴簃詩匯》收六千一百余家詩作,凡兩百卷,是為清代以來搜羅最全的一部詩歌總集。該書卷八十一收博明詩《和孫笠山秀才憶燕詩》《山谷祠》二首,并附小傳:

博明,字希哲,號晰齋,滿洲旗人。乾隆壬申進士,改庶吉士,授編修。歷官云南迤西道,降兵部員外郎。有《晰齋詩》。11[ 清] 徐世昌,《 晚晴簃詩匯》 卷八十一,中國書店影印本,1989年,第3278頁。

清末藏書家楊鐘羲的《雪橋詩話》,則明確記載了博明出任洗馬的時間:

乾隆癸未,博希哲以洗馬出守慶遠,翁正三約錢籜石作紅蘭圖以贈其行,以慶遠多紅蘭也。12[清]楊鐘羲,《雪橋詩話·初集》卷六,載沈云龍主編,《近代中國史料叢刊續(xù)編》,臺灣文海出版社,1985年,第25 頁。

綜上,博明的人生軌跡有了大概樣貌。博明,號西齋,清代蒙古族旗人。其出身顯赫,曾有一個做過兩江總督的祖父。13參見李洵、趙德貴、周毓方等校點,《八旗通志》卷三三九,吉林文史出版社,2002年,表3。博明,為蒙古博爾濟吉特氏,世居烏葉爾白柴地方。其高祖天聰時入清,隸滿洲鑲藍旗。祖父為邵穆布(或作舒穆布),《八旗滿洲氏族通譜》載邵穆布于康熙四十五年(1706)十一月至康熙四十八年(1709)七月,曾任江南、江西兩江總督。邵穆布有孫二人,其一為博林,任中書碩瞻,尚公主,為和碩額駙;另一位即博明。博明于乾隆十二年(1747)丁卯科鄉(xiāng)試中舉;乾隆十六年(1751)肄業(yè)官學;乾隆十七年(1752)壬申科會試中進士,選庶常館,散館授翰林院編修;乾隆二十一年(1756)丙子鄉(xiāng)試,以翰林院編修任廣東考官;乾隆二十三年(1758)任起居注官,凡七年;乾隆二十八年(1763),教習癸未科庶吉士,同年以洗馬出守廣西慶遠;乾隆三十七年(1772)任云南迤西道,后降職,入為兵部員外郎;乾隆四十二年(1777)春任鳳凰城榷使;乾隆五十年(1785)在京,與千叟宴,作紀恩詩。在博明仕宦生涯中,供職翰林院最久,故時人多以“洗馬”冠其名前,以示敬重。所謂“洗馬”,乃司經(jīng)局專掌書籍之官,清時由滿、漢各一人充任,屬詹事府,秩從五品。

然而,各種文獻中對博明的生卒年份卻沒有明確記載。以往學術界對于博明生年的判定,主要有三種看法:

其一,模糊記之。如米彥青《清代蒙古詩人博明與其〈義山詩話〉》一文就未對博明生年做考定;14米彥青,《清代蒙古詩人博明與其〈義山詩話〉》,載《內(nèi)蒙古大學學報(哲學社會科學版)》2009年第5 期,第90 頁。汪辟疆《博西齋論〈碧城〉》一文只記述博明為“乾隆進士”;15汪辟疆,《汪辟疆文集》,上海古籍出版社,1988年,第805 頁。趙相璧《清代蒙古族詩人博明》一文提到博明“生于康熙末年或雍正初年”;16趙相璧,《清代蒙古族詩人博明》,載《內(nèi)蒙古社會科學》1985年第3 期,第67 頁。王荔《清代蒙古族詩人博明研究述評》一文則是含糊地說博明生于“雍正末年”,17王荔,《清代蒙古族詩人博明研究述評》,載《文學界》2012年第6 期,第191 頁。柯愈春所撰《清人詩文集總目提要》卷二十七,著錄有滿洲鑲藍旗作家博明,雖然缺少生卒年,但還是將其大致歸入了生于康熙六十年(1721)至雍正三年(1725)之間。18柯愈春,《清人詩文集總目提要》上,北京古籍出版社,2002年,第688 冊頁。

其二,認為博明出生于康熙五十七年(1718),主要根據(jù)清宮舊藏乾隆朝官員履歷片上的記載“博明,鑲藍旗滿洲,年三十五,乾隆十七年進士,歷俸十個月”19中國第一歷史檔案館,《清代官員履歷檔案全編·1》,華東師范大學出版社,1997年,第599 頁。推斷。如白·特木爾巴根《清代蒙古族作家博明生平事跡考略》一文等就明確指出博明生于“康熙五十七年”;20白·特木爾巴根,《清代蒙古族作家博明生平事跡考略》,載《民族文學研究》2000年第1 期,第65 頁。張力均著《清代八旗蒙古漢文著作家政治思想研究》一書也認為博明生于1718年,亦即康熙五十七年。21張力均,《清代八旗蒙古漢文著作家政治思想研究》,遼寧民族出版社,2007年,第15 頁。

其三,認為博明生于康熙六十年(1721),主要根據(jù)《欽定千叟宴詩》卷十二所錄“兵部員外郎博明”詩作注中“年六十五”的信息而得來。22《欽定千叟宴詩》卷十二,清乾隆五十五年(1790)刻本,葉七八六正。如朱則杰、盧高媛《清代八旗詩人叢考》一文就推斷博明生于“康熙六十年”;23朱則杰、盧高媛,《清代八旗詩人叢考》,載《蘇州大學學報》2013年第2 期,第126 頁。方華玲《博明生卒年份考辨》一文通過學術梳理考證,亦認可博明出生于康熙六十年的說法。24方華玲,《博明生卒年份考辨》,載《石家莊學報》2014年第1 期,第10 頁。

清宮中的官員履歷片由硬紙做成,長25.2 厘米,寬11.9厘米,每片六行。上面用墨筆照錄官員姓名、年齡、籍貫、履歷等,用紅筆抄錄朱批諭旨和考核等級,以及何時引見等。軍機處記名后,逢該官應升官缺有名額時,軍機處即具折并將該官的履歷片交奏事太監(jiān)呈上,皇帝在該官的履歷片上,或朱批評語,或授意評定何等,或任命何官等。25同注19,第12 頁。正因此,履歷片的史料價值極高。但履歷片上的朱批與制作履歷片是有一定時間差的,即朱批時間要晚于履歷片制作時間。也就是說,乾隆十七年只是博明考中進士之年,履歷片雖制作于這一年,但當時博明還未“年三十五”,直到之后某一年皇帝朱批時,博明才“年三十五”。如此看來,《欽定千叟宴詩》中所錄詩作注中博明的信息更為準確,即博明最有可能出生于康熙六十年。

恰恰是在《穆齋滄溟槎使圖像》卷中,我們也發(fā)現(xiàn)了博明確切生年的證據(jù)。題跋詩前所鈐“歲次疆圉協(xié)洽時年六十有七”朱文印,應為作者博明自用印。“疆圉”為丁年,“協(xié)洽”為未年,則“疆圉協(xié)洽”為丁未年,即清乾隆五十二年(1787)。此為中國古代以天干地支方式紀年之一種,宋代洪邁《容齋四筆》“歲陽歲名”條有載:

歲陽、歲名之說,始于《爾雅》。太歲在甲曰閼逢……在丁曰疆圉……謂之歲陽。在寅曰攝提格……在未曰協(xié)洽……在丑曰赤奮若,謂之歲名。自后唯太史公《歷書》用之,而或有不同。26[宋]洪邁,《容齋四筆》卷第十五,清修明崇禎馬元調(diào)刻本,葉三九八正。

“疆圉協(xié)洽”這一年博明“六十有七”,可推測其出生于康熙六十年。至此,可以確定博明出生于康熙六十年。

至于博明的卒年,學術界的看法較為接近,即乾隆五十四年(1789),如江慶柏所編《清代人物生卒年表》一書27江慶柏,《清代人物生卒年表》,人民文學出版社2005年,第740 頁。和朱則杰、盧高媛《清代八旗詩人叢考》一文28同注23。等皆持此觀點。另外,博明所著《西齋偶得》中有“西洋稱今乾隆五十三年壬申為一千七百八十八年”29[清]博明,《西齋雜著二種》,民國二十三年(1934)十二月?lián)螒c年刊本重印,第105 頁。之語;《西齋詩輯遺》中《戊申首夏樂槐亭初度》一詩作于“戊申”,即乾隆五十三年(1788年)。由此可證,至少在乾隆五十三年時博明尚健在。

與博明有“十同之誼”30翁方綱在《西齋雜著二種序》中稱:“西齋與予生同里,乾隆丁卯同舉鄉(xiāng)試,壬申同中會試,同出桐城張樹彤先生之門,又同選庶常,同授編修,同直起居注,同修《續(xù)文獻通考》,同教習癸未科庶吉士,同官春坊中允。”故曰二人為“十同之誼”。的清代著名學者翁方綱,在《〈西齋雜著二種〉序》中有“而西齋之卒,予適出使江西”31同注29,第1頁。等句。又查翁氏生平,其于乾隆五十一年(1786)赴江西任督學,乾隆五十四年九月廿六日翁氏自南昌起程北歸,32陳鴻森,《〈翁方綱年譜〉補正》,載《中國文哲研究集刊》2004年第25 期,第309 頁。《清高宗實錄》中也有翁氏于乾隆五十四年十一月被升為內(nèi)閣學士兼禮部侍郎的記錄。33《清高宗實錄》,中華書局,1981年,第1343 頁。因此,應將博明的卒年下限確定在乾隆五十四年九月廿六日之前。

博明為官三十余年,升沉頻仍,所歷官職均不顯赫,其最高官職云南迤西道為正四品。且在博明的官員履歷片上有朱批“平常”二字,34同注19。可見是乾隆皇帝對博明為官能力的評價不高,并不得朝廷賞識。但博明閱歷頗為豐富,公務之外,惟以把卷問學,辨章學術,弄翰吟詠為樂事。博明自稱“每心志之長,得肆力于學”35同注29,第4 頁。,所以在出仕之前,他不僅掌握了豐富的文化知識,而且對我國古典詩歌表現(xiàn)了極其濃厚的興趣。經(jīng)過多年辛勤筆耕,博明寫下具有較高學術價值和審美價值的作品。其撰述有《西齋偶得》三卷,《鳳城瑣錄》一卷,重編《蒙古世系譜》五卷;詩歌創(chuàng)作有《西齋詩輯遺》三卷,《西齋詩草》等;另有《西齋偵存》《祀典錄要》等,未經(jīng)刊刻,以鈔本形式得以著錄。此外,博明曾參與纂修功臣傳,成官員傳兩千九百余篇,又附無可考者二十七人;亦參與乾隆年間《欽定續(xù)文獻通考》的修撰。

翁方綱評價博明“少承家世舊聞,加以博學多識,精思強記,其于經(jīng)史詩文、書畫藝術、馬步射、翻譯、國書源流,以及蒙古、唐古忒諸字母,無不貫串嫻習”36同注31。;法式善十分欽佩博明的才華,在詩話中稱贊博明“記誦絕人,生平所閱山川人物以及一言一動,隔數(shù)十年纖縷不遺。于朝廷掌故,世家譜系尤能口授指劃,條目分晰,真一代行秘書也。詩援筆立就,渾脫流轉(zhuǎn)中動合繩墨……”37[清]法式善,《八旗詩話》,中國國家圖書館藏鈔本,葉二十四正。;其外孫穆彰阿《西齋先生詩文集序》也記載他“書探典寶,學飫謨觴,金石則八十一家,國史則五千余卷”38[清]穆彰阿,《西齋先生詩文集序》,原載《詳注韓昌黎詩集》卷首,上海會文堂書局,1925年,第7 頁。。從清至今數(shù)百年間,對其作品多有記載及研究,散見于各種文集、文學史著作中。

博明的詩歌主要收錄在《西齋詩輯遺》《西齋詩草》二書,總數(shù)近兩百首,但這只是其詩作的一小部分,而大多數(shù)已經(jīng)散佚,如《穆齋滄溟槎使圖像》卷上十首題跋詩便屬散佚之作。此外,自嘉慶初迄民國,許多重要的詩文集都曾收錄了他的詩作,朝廷編纂的《熙朝雅頌集》收其詩二十七首,39[清]鐵保等輯,《熙朝雅頌集》,清嘉慶九年(1804)刻本,葉一二四七正。鐵保輯《白山詩介》收其詩四首,40[清]鐵保輯,《白山詩介》,清嘉慶六符葆森的《國朝正雅集》、41[清]符葆森編,《國朝正雅集》,清光緒三年(1877)刻本,葉五七六正。盛昱編《八旗文經(jīng)》、42同注9。徐世昌的《晚晴簃詩匯》、43同注11。李根源撰《永昌府文征》44李根源輯,《永昌府文征》,民國三十年(1941)鉛印本,葉三十六正。等亦有收錄。

博明詩作的題材頗為豐富,舉凡勤勞王事,講筵翰苑,追慕古賢,鑒賞文物,酬贈友朋,游歷山水,皆可入詩。榮蘇赫、趙永銑主編《蒙古族文學史》中將其詩作分為紀游詩、詠物詩、酬答詩等;45榮蘇赫、趙永銑主編,《蒙古族文學史(第二卷)》,內(nèi)蒙古人民出版社,2000年,第737 頁。白·特木爾巴根著《古代蒙古作家漢文創(chuàng)作考》將其詩作分為酬答詩、紀游詩、寫景詩等;46白·特木爾巴根,《古代蒙古作家漢文創(chuàng)作考》,內(nèi)蒙古教育出版社,2002年,第131頁。趙相壁《清代蒙古詩人博明》亦將其詩歌分為酬贈送別詩、題圖題畫詩、抒情寫景詩、紀游詩等。47同注16,第68 頁。縱觀《穆齋滄溟槎使圖像》卷上的題跋詩,既屬于題圖題畫詩,也屬于酬贈詩。其詩亦如其人,黜華崇實,質(zhì)而彌永,雖非其代表之作,但在一定程度上反映了“穆齋滄溟槎使”的史實。

三 “穆齋先生”

《穆齋滄溟槎使圖像》卷末署款“應穆齋先生前輩命”,可知此卷是博明為“穆齋先生”所繪。另外,此卷名為《穆齋滄溟槎使圖像》,亦可知所繪主人公是“穆齋”,“穆齋”為其名號,即圖卷正中危坐之人(圖15)。經(jīng)查,“穆齋”應是清乾隆年間的滿洲鑲白旗人全魁。

圖15 全魁像

文獻中關于全魁的記載亦不多,官方史書所記較為粗略。至于其確切生卒年月,實難查考。然《穆齋滄溟槎使圖像》卷題跋詩其九釋文中博明稱“予于先生為年友”,可推全魁生年應與博明一致,即康熙六十年;又據(jù)題跋詩前所鈐“歲次疆圉協(xié)洽”朱文印,可推至少在博明完成題跋詩的乾隆五十二年,全魁還在世。清人董誥等輯《皇清文穎續(xù)編》卷八十八錄有其詩作《恭和御制過泰山五依皇祖詩韻元韻》。48[清]董誥等輯,《皇清文穎續(xù)編》卷八十八,清嘉慶武英殿刻本,葉一一八五正。法式善《清秘述聞》卷七載其曾為“內(nèi)閣學士”,乾隆三十年(1765)任“安徽省提督學院”,乾隆三十四年(1769)任“浙江考官”,乾隆三十六年(1771)任“順天考官”。49同注5。

相對完備的信息,則有法式善《八旗詩話》所載:

全魁,字斗南,號穆齋,滿洲人。乾隆辛未進士,改庶吉士,散館授檢討,累官盛京戶部侍郎,終侍講學士。有《乘槎集》,奉使冊封琉球所作,內(nèi)為八景十景詩、瓜疇芋區(qū)殊、蹈地志、陋習解,多杰作。50同注37。

《欽定八旗通志》卷一百二十《藝文志》“乘槎集二卷”條載:

全魁撰,魁姓尼吉哩氏,滿洲鑲白旗人。乾隆辛未進士,官至盛京戶部侍郎,降補翰林院侍讀學士。是集乃乾隆丙子全魁奉使冊封琉球國王時作,故以乘槎為名。諸體合編始于奉使紀恩,訖于丙子除夕,皆由京至福建、由福建至琉球之作,故除夕詩中有“歸期應不遠,引領杏花初”之句。全魁渡海之時,頗歷鯨波之險,具見集中。其歸程則風利遄行,復命神速,故罕所題詠云。51《欽定八旗通志》卷一二〇,清文淵閣《四庫全書》本,葉一三八五正。

《皇朝詞林典故》卷五十四“館選”一職中列有全魁,曰:

乾隆十六年辛未……全魁,字斗南,滿洲鑲白旗人。散館授檢討,歷官盛京戶部侍郎,降官至侍講學士。52同注6。

《皇朝詞林典故》五十七“教習庶吉士”一職中亦列有全魁,曰:

乾隆三十四年己丑科。全魁。以內(nèi)閣學士充。53同注6,卷五十七,葉一一四二正。

《欽定盛京通志》卷四十“職官”中有兩條關于“全魁”的記載:

全魁,滿洲鑲白旗人,乾隆四十一年任(盛京禮部侍郎)。

全魁,滿洲鑲白旗人,乾隆四十三年任(盛京戶部侍郎)。54《欽定盛京通志》卷四〇,清文淵閣《四庫全書》本,葉五三〇正。

清宮舊藏乾隆朝官員履歷片也錄有全魁的履歷信息,如下:

檢討,已放盛京禮部侍郎。

全魁,鑲白旗滿洲,年二十九歲,乾隆十六年進士,歷俸七個月。55同注19,第575 頁。

其上有朱批“中材”二字,可見乾隆皇帝對全魁的為官能力評價亦不甚佳,但全魁的仕途之路要比博明順暢些,盛京禮部侍郎、戶部侍郎皆秩正二品。全魁為乾隆十六年辛未科進士,博明為乾隆十七年壬申科進士,且全魁比博明官秩高許多,故博明稱全魁“前輩”。

綜上,全魁的人生軌跡亦有了大概樣貌。全魁,號穆齋,滿洲鑲白旗人。乾隆十六年(1751)辛未科進士,累擢侍講學士;乾隆二十一年奉命為冊封正使,與副使周煌一起出使琉球,冊封尚穆為琉球國中山王;乾隆三十年,任安徽省提督學院;乾隆三十四年任浙江考官;乾隆三十六年任順天考官;乾隆四十一年(1776),任盛京禮部侍郎;乾隆四十三年(1778),任盛京戶部侍郎。

《穆齋滄溟槎使圖像》卷中描繪的是清乾隆二十一年全魁、周煌出使琉球王國的場景。別幅題跋詩其一“中山啟國播雄風,浴日沖波玉帛同”中的“中山”為琉球王國的代稱,琉球王國曾是存在于琉球群島的封建政權名,最初是指在琉球群島建立的山南、中山、山北三個國家,位于中國臺灣島和日本九州島之間,蜿蜒一千公里,總面積三千六百平方公里。因其特殊的地理位置,以作為東北亞和東南亞貿(mào)易的中轉(zhuǎn)站著稱,貿(mào)易發(fā)達,號稱“萬國津梁”。洪武五年(1372),琉球諸國成為明王朝的藩屬國。宣德四年(1429),山南、中山、山北三國統(tǒng)一,稱琉球王國,其后仍與明朝保持著宗藩關系。明亡后,琉球王國繼續(xù)向清政府朝貢。康熙二年(1663),琉球王國正式接受清王朝冊封,自此使用清朝年號,并向清朝納貢。

中國對琉球的冊封則始于明朝初年,此后凡琉球國王嗣位,皆向中原王朝請求冊封。這種特殊的政治關系,一直延續(xù)到清光緒五年(1879)琉球被日本吞并為止,歷五百余年。據(jù)吳懷民統(tǒng)計,明清朝廷冊封琉球國中山王共二十三次,派出正副冊封使四十三名,其中明朝十五次,冊封使二十七名;清朝八次,冊封使十六名。56吳懷民,《清代中國對琉球的冊封》,載《福建師范大學學報·哲學社會科學版》1992年第3 期,第92 頁。《穆齋滄溟槎使圖像》卷題跋詩其一釋文說:“琉球于順治初年奉正朔,康熙元年、二十一年、五十七年,及此乾隆二十年行冊封之禮,凡四。”即“盛典人傳今計四,絲綸又降大洋東”,乾隆二十一年的這次出使是清朝政府對琉球的第四次冊封。

自明初開始,對琉球的冊封均有固定的儀式,并形成一種制度。清代對琉球的冊封,不但繼承了明代的制度,并且有所發(fā)展,許多具體禮儀比明代更完善。據(jù)《清史稿》記載:

琉球國凡王嗣位,先請朝命,欽命正副使奉敕往封,賜以駝鈕鍍金銀印,乃稱王。未封以前稱世子,權國事。57《清史稿》卷五二六,民國十七年(1928)清史館本,葉五八七七正。

也就是說,琉球國王去世后,雖由世子執(zhí)掌國事,但仍稱世子,不能稱王,只有經(jīng)過清朝皇帝的冊封后,世子方能稱王。琉球國對接受清朝冊封之事歷來非常重視,國王去世后,世子即派出報喪使赴北京報告故王薨逝,并請求冊封。《琉球入學見聞錄》卷一載:

乾隆十六年,王敬在位三十九年卒。世子尚穆嗣,遣使告哀。越三年,遣使請襲封。二十年五月初七日,命翰林院侍講全魁、編修周煌充正副使往。二十一年七月初八日至國,諭祭故王尚敬,宣詔敕封穆為琉球國中山王。58[清]潘相,《琉球入學見聞錄》卷一,清道光二十年(1840)汲古閣刻本,葉二十六正。

《穆齋滄溟槎使圖像》卷題跋詩其二中“海山司馬同襄事,君是詞林第一人”一句,“君”指的是全魁,“海山司馬”指的是副使周煌。博明對正使全魁學問很是推崇,認為他是“詞林第一人”,此說未免有些夸張,但全魁出身翰林院,文采不凡亦是實情。而副使周煌一生能文工詩,著作頗豐,有《琉球國志略》《海山詩稿》等近十種著作傳世,在文采方面要比全魁略勝一籌。題跋詩其二釋文中也有“禮臣列詞垣銜,以請奉命,以先生偕周海山夫子往,遵例賜一品服”,清政府準許琉球請封后,便決定冊封使人選。清代對選派冊封使極為重視,對冊封使的人品、學問,乃至儀表,都要嚴格選擇。在正式委派之前,由禮部通知內(nèi)閣、翰林院、都察院等衙門,選舉“學問優(yōu)長、儀度修偉”的滿漢官數(shù)員,禮部自己也選司員數(shù)名,一并繕寫綠頭簽帶領引見,然后由皇帝指派正副使各一名。59[清]李鼎元,《使琉球記》,清同治五年(1866)刻本,葉一二一正。出使琉球是一件艱苦危險的事,因而使臣出發(fā)前向皇帝提的一些要求,如服裝、經(jīng)費、隨從等。經(jīng)皇帝準許后,便成為定例。

冊封使均有特定的官服,先由工部織造,再禮部發(fā)放。康熙元年(1662),清政府第一次派往琉球的正副冊封使張學禮、王垓“俱賜一品麒麟服、玉帶、東珠頂”60[清]張學禮,《使琉球記》,清康熙四十四年(1705)刻本,葉四背。,可見待遇之高。到了康熙五十八年(1719),出使琉球的海寶、徐葆光則是“東珠帽頂、正副使皆賜正一品麒蟒服……頂帶則自備”61同注59。。此后,歷次正副冊封使俱賜正一品蟒緞披領袍各一件,麟補褂各一件,成為定例。乾隆二十一年,全魁、周煌亦是“蒙恩賜正一品麟蟒服”62[清]周煌,《琉球國志略》卷五,清乾隆二十四年(1759)漱潤堂刻本,葉六十二正。。《穆齋滄溟槎使圖像》卷題跋詩其二“宣命由來重使臣,特頒章服繡麒麟”一句,說的就是朝廷特頒章服的史實。圖中全魁所著朝服上有麒麟補子,表明為一品官服,可見朝廷對使臣的重視。麒、蟒服本是將軍、提督等武官之服,而冊封使是文臣,卻也能服之,此舉“示武也,亦文武兼資之意也”63同注61,葉一二二正。。不過,《穆齋滄溟槎使圖像》卷似乎未繪副使周煌的形象,按品級,周煌應著與全魁差不多的官服,但在圖中全魁左右的二人皆著書吏或從客裝束(圖16、圖17)。

圖17 全魁右側(cè)之人(右)

清廷對冊封使不發(fā)給出差費,但可照原品級預支二年俸銀,用以安家之用,回國后扣還。所需物品備辦齊全后,正副冊使會獲皇帝召見,同僚亦會舉行公餞,如《穆齋滄溟槎使圖像》卷題跋詩其三釋文所言:“詞館公餞,自甲辰嚴同峰以下咸集,以科第序循故典以觴。”之后,便可啟程離京。冊封使離京時,“先奉詔敕付武弁負之前行,罩以黃蓋;儀仗后之,節(jié)后之,賞恤諸物又后之,正副使又后之。坐軟輿,舁者八人,前負弩者一人、帶刀者一人,后執(zhí)坐槍者二人、步行扶輿者四人。余人管理官私各物,各有專責”64同注63。。如此一支隊伍,可謂壯觀。而冊封使及隨從在路上的食宿、交通等,皆由沿途各地供給。冊封使團離京后,水陸兼行,至福建福州,沿途“在省文武官員出郊跪接敕書入城,并叩請圣安”65參見嘉慶十三年(1808)五月初六日《閩浙總督阿林保等奏冊封琉球使臣齊鯤等到閩折》,中國第一歷史檔案館編,《清代中琉關系檔案選編》,中華書局,1993年,第379 頁。。

有清一代,福州是對琉球王國開放的唯一港口,故冊封琉球的出海事宜均由福建當?shù)毓賳T負責備辦。當然,朝廷在挑選冊封使的同時,就諭令福建地方提供便利,并轉(zhuǎn)告琉球政府做好接待工作。

冊封使團人員龐大,康熙元年張學禮、王垓出使琉球時,出海人數(shù)已有五百余人。李鼎元《使琉球記》也記載,出使時“每船約二百六十余人,船小人多,無立錐處”66同注63。。而全魁此次出使,“兩船帶去營兵一百六十八名”,“又,通事、親丁、舵工、水手、衙役、匠人等項,二百四十四名”,總計四百多人。67參見乾隆二十二年(1757)三月十四日《福建巡撫鐘音奏報全魁、周煌在洋往返情形折》,中國第一歷史檔案館編,《清代中琉關系檔案選編》,中華書局,1993年,第48 頁。在歷次冊封活動中隨封兵役均有帶貨的習例,以圖在琉球售賣獲利。甚至還有小商人投充隨從,前往貿(mào)易的。當然,這些行為是清朝官方嚴令禁止的,只是長久以來難以禁絕而已。

前往琉球冊封,必得乘船,明代和清初冊封都“以造舟為重事”68[清]徐葆光,《中山傳信錄》卷一,清康熙六十年(1721)二友齋刻本,葉十九正。。冊封船的建造耗時較長,需經(jīng)年累月,且極為高昂,低者耗銀一千八百兩,高者耗銀三千兩,而由于委官督造,“不肖者往往視為奇貨而肆為侵漁”69[明]夏子陽、王士禎,《使琉球錄》卷上,臺北“中央圖書館”藏鈔本,葉二八七正。。直到康熙五十八年,清廷才開始選雇商船充作冊封船。一般選雇堪以涉歷大洋堅固的商船兩只,稍作改裝便可使用,一船用來載冊使,一船用來載兵役。全魁的此次冊封所用二船均為商船,且有隨封兵役攜帶私貨,欲在琉球出售謀利。70俞玉儲,《乾隆二十一年隨封兵役勒賞滋事案析》,載《歷史檔案》2000年第4 期,第91 頁。

冊封船在出海前還必須做兩件事:一是進行諭祭海神活動,祈求航行平安。諭祭時,先由冊封使攜加封天后的諭祭文出城至南臺馮港天后宮致祭,主祭者為冊封正使,陪祭者有冊封副使和福建當?shù)貙④姟⒀矒帷⒍冀y(tǒng)、司道等官員,皆著朝服;然后恭請?zhí)旌笮邢竦谴琅f行三跪九叩首禮。冊封船上設有天后神龕,并有“香公”專門奉祀。整個清代,“冊封琉球,于怡山院祭天妃”71同注58,卷二,葉六十四正。,特別是乾隆二十二年(1757),“冊使全魁、周煌奏準,嗣后諭祭天后祈報文二道,書明天后封號,即怡山院天后宮舉行祭事”72沈瑜慶、陳衍等纂,《福建通志》卷九《壇廟志》,民國二十七年(1938)刻本,葉七正。,此后,“冊封琉球使舟開行時,俱于此致祭”73[清]朱景星等修、鄭袓庚等纂,《閩縣鄉(xiāng)土志》,清光緒三十二年(1906)鉛印本,葉二八〇正。。直到今日,福州市馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)亭頭村怡山院內(nèi)天后宮仍保存一塊同治五年(1866)于光甲立的石碑。二是等待季風來臨。古時因生產(chǎn)力落后,冊封船很難光靠人力航行,故必須借助西南季風。在祭畢天后之后,冊封船便駛至五虎門候風,一俟順風,即便起航,冊封船與琉球接封傳聯(lián)帆渡海,福建官員再配以船四十只、兵一千余人護送,以壯聲勢。74同注56。

《穆齋滄溟槎使圖像》卷題跋詩其四“百尺危檣出海洋,颶風七日舞波狂”一句,真實記錄了全魁這次冊封過程中在海上遭遇的兇險;“賴君誠肅全舟濟,風雨聲中現(xiàn)寶光”一句,描寫的則是因有海神媽祖在風雨聲中顯現(xiàn)“寶光”,保佑冊封船方化險為夷,“賴君誠肅”明顯是在恭維全魁。而該詩的釋文進一步描述道:“已抵姑米山,而大風雨七日夜,纜斷,舟已損矣。陰黯中見有白光如月照人,乃不沈(沉)。歸而上其事于朝,皆先生之誠肅所致也。”全魁的冊封船因風不順險些遭難,在去程和返程都曾在姑米山(今久米島)停泊,待歸國后上奏朝廷,繼而捐資在姑米山建造天后宮,以報海神媽祖保佑之恩,此天后宮至今保存完好。

冊封使到達琉球以后,主要使命有二:一曰諭祭;一曰冊封。諭祭和冊封均為大型典禮,多在冊封使到達琉球兩個月內(nèi)舉行,此二項典禮的儀式由清初冊封使汪楫、徐葆光更定,以后并無增改。從諭祭、冊封兩大典禮的流程可以看出,琉球方面是極為重視的,所有儀式都嚴格按照中原王朝的方式進行。乾隆二十一年全魁的這次出使,諭祭的故王為尚敬,是琉球國第二尚氏王朝第十三代國王,康熙五十二年(1713)至乾隆十六年在位;冊封的世子為尚穆,是琉球國第二尚氏王朝第十四代國王,乾隆十七年至乾隆五十九年(1794)在位。副使周煌在《琉球國志略》中對這兩項典禮有詳細的記錄,而在這兩項典禮結束后,琉球世子或國王均會“遣官詣館謝”。《穆齋滄溟槎使圖像》卷描繪的可能就是“諭祭禮”或是“冊封禮”后,琉球世子或國王“遣官詣館謝”的場景。據(jù)李鼎元《使琉球記》載,琉球人“其衣大袖寬博,男女皆以帕蒙首,貴者戴冠,式如僧帽而淺”75同注63。。縱觀《穆齋滄溟槎使圖像》卷中的琉球官員與士民的長相、衣著(圖18、圖19),以及博明題跋詩其七釋文說“琉人極恭順,其相臣跽而行觴于館中”,確如所記。

圖18 琉球官員

圖19 琉球士民

除了完成諭祭、冊封兩大典禮外,冊封使在琉球還會進行文化交流活動,起到文化使節(jié)的作用,這是中琉交往史上的一大特色。清代派往琉球的冊封使多是翰林院官員,翰林院本就是文士聚集之地,而被任命為冊封使者更是品學兼優(yōu)者。與此同時,冊封使還可以隨帶一些從客,這些從客在文藝方面也屬于拔群出萃者,乾隆二十一年全魁、周煌就邀請王文治等人同行,《穆齋滄溟槎使圖像》卷題跋詩其八釋文“王臨安夢樓嘗語……”76王文治,號夢樓,官至云南臨安知府,故稱“王臨安夢樓”。有證。于是,整個冊封使團在與琉球各界人士的文化交流中大力宣揚了中華文化,為琉球地區(qū)的文明發(fā)展做出了重要貢獻。出于對中華文化的仰慕,琉球國會選派官生隨冊封使團去往北京,入國子監(jiān)讀書。此事始于康熙二十二年汪楫、林麟焻的冊封返程時,以后遂沿為例。《清通典》卷九十七載:

(乾隆)二十一年,世子尚穆遣使進貢,兼請襲封。命翰林院侍講全魁、編修周煌充正、副使,冊封頒賜,并如前例。全魁等回京,代奏請官生入監(jiān)讀書。許之。77《清通典》卷九十七,景印文淵閣《四庫全書》本,第643 冊,第919 頁。

由于清代冊封使都具有較高的文化素養(yǎng),故歷次冊封活動歸來后多有著述傳世。這些著述或為正使、或為副使所作,體裁不一,繁簡各異,但所記均為耳聞目睹之事,史料價值很高。其中最具代表者,有徐葆光的《中山傳信錄》、李鼎元的《使琉球記》,還有就是《穆齋滄溟槎使圖像》卷描繪的這次冊封的副使周煌所著的《琉球國志略》。《琉球國志略》采用志書體裁,對于琉球國的歷史、地理、風俗、人文和對外交往等方面,都有詳細的記述,是十九世紀以前清朝、日本,乃至歐洲了解琉球的最大知識來源之一。

《穆齋滄溟槎使圖像》卷題跋詩其九有言:“轉(zhuǎn)眄驚過三十年,與君今日并華顛。”全魁冊封琉球時在乾隆二十一年,距博明繪制完成《穆齋滄溟槎使圖像》卷的乾隆五十二年,“已三十二年”,此時二人都年已“華顛”。兩人之間惺惺相惜,為了褒揚全魁冊封琉球之事跡,“年友”博明繪制圖卷以記錄,并題寫十首酬贈詩,也是理所當然的。不過,繪制此卷并非易事,題跋詩其十說“吮豪幾度晴窗下,獨撚吟須對酒杯”,可見博明頗費心力。

四 “勒賞滋事”

在此次全魁、周煌等人冊封琉球的過程中,也發(fā)生了一些不該發(fā)生之事,即隨封兵役“勒賞滋事”。《穆齋滄溟槎使圖像》卷題跋詩其八有言:“隸人底事喜爭喧,公獨推恩免究根。”釋文也說:“隨兵喧囂,先生不忍置重法,因以得薄譴王。”盡管在博明的言辭中描述得云淡風輕,但此事在當時卻是不小的“外交事件”。

乾隆二十一年六月初二日,全魁、周煌等人登船候風。此次出使共兩船,一為冊使船,曰頭號船,由全魁等人乘用;一為護航船,曰二號船,由督標都司陳嘉言指揮。六月初十日,兩船自福州五虎門乘風起航。六月十四日,抵達琉球國姑米山附近,此時風向突變?yōu)闁|北風,兩船只能拋錨下碇,等待順風時再前行。不幸的是,六月二十四日夜臺風大作,冊使船“碇索十余,一時頓斷,舟身觸礁致?lián)p”,“仰賴皇上洪福,天妃效靈神光見于桅頂”,全魁、周煌等人“得從驚濤之中,賚奉節(jié)詔,倚山登岸,隨封二百余人皆慶生全”78參見乾隆二十二年二月十九日《翰林院侍講全魁、周煌奏冊封事竣敬陳渡海情形折》,載中國第一歷史檔案館編,《清代中琉關系檔案選編》,中華書局,1993年,第45 頁。,然隨封兵役“所帶貨物、衣服等類,悉被海水濡濕,或損爛,或漂失”79參見乾隆二十二年三月十四日《福建巡撫鐘音奏報全魁、周煌在洋往返情形折》,載《清代中琉關系檔案選編》,第47 頁。。好在琉球國王派船接迎,全魁等人于七月初八日抵達琉球那霸,隨后進行冊封事宜。如《穆齋滄溟槎使圖像》卷題跋詩其八釋文所言“(乾隆)二十一年七月八日至王都,先諭祭,以八月二十一日宣敕冊封”。因冊使船破損嚴重,琉球國王下令趕造新船,以備全魁、周煌等人返程之用。

督標都司陳嘉言所率護航船,遇風后飄回福建,船身受損,亦不能再用,兵役所帶貨物或淹浸、或丟失。因此,福建撫臣鐘音“飭令重整軍裝,另換船只,速行開駕前往”80參見乾隆二十二年二月十三日《福建巡撫鐘音奏報冊封琉球國使臣回棹日期折》,載《清代中琉關系檔案選編》,第44 頁。,至十二月十二日,另換的護航船才抵達琉球。而在此之前,琉球國王命人新造之冊使船早已完工,全魁、周煌等人于“十月二十六日登舟候風,至十一月初七日出海,值風暴又起,仍回港停泊”81同注65,第45 頁。。待護航船到達琉球后,所有人等俱于乾隆二十二年正月二十八日登船候風,并于正月三十日起航,此外還有琉球國王的兩只謝恩船隨行。二月初六日,陳嘉言所率之護航船先行到達福州,收泊五虎門地方。二月十三日,冊使船與琉球謝恩船也到達五虎門。至此,全魁的這次冊封活動基本結束。整個冊封航程雖有波折,但總算圓滿完成朝廷使命,似乎未見異常,但問題就出在全魁、周煌等人在琉球冊封期間。

《穆齋滄溟槎使圖像》卷題跋詩其六稱全魁“致贐陳庭盡卻之,清操應令遠人知”,釋文也說“先生素以清介自持,一切供應悉罷之。王遣大臣拜進數(shù)千金,堅不受”。但全魁的隨封兵役們卻缺少如此“清操”。

全魁、周煌等人在乘坐的冊使船破損后,由琉球國王派船接迎,后又送衣被銀五千兩,以資恤賞,隨封兵役等一百三十六人均有分得,各三十六兩七錢。但眾兵役對所分銀兩數(shù)目甚為不滿,同時傳聞康熙五十八年那次冊封隨封兵役每人得贈銀一百二十八兩,于是“管隊陳國棟聞知,意欲轉(zhuǎn)稟使臣行文取給,當即率眾前赴公館稟求,未準”。接著,陳國棟與兵丁翁元、黃登及皂役姚章同赴琉球供給所領取水菜,押住不給使臣送去,“旋經(jīng)使臣家丁及通事人等再四查催,始行送進”。七月二十四日使臣牒示,定于二十七日前往致祭琉球已故國王。“翁元、黃登復聲言,恤賞未給,兵丁不去伺候。姚章亦稱,衙役亦不跟隨”,但屆期兵丁、衙役仍各跟隨使臣前往致祭。陳國棟又企圖利用各兵役于八月十六日俱在神廟還愿之機,糾眾挾制使臣稟求琉球國王恤賞。待各兵役齊集神廟時,陳國棟與管隊朱華、朱文彩、林賜、歐元德等商謀后向大家宣布,準備再次求使臣傳諭補呈,不論兵役、工匠、水手,均要齊赴使臣公館,遂各散回。陳國棟因交浼通事鄭殿枚、親丁鄭孝本寫就無名公呈一紙,約期邀眾赴使臣公館投遞。翁元、黃登聲言如有一人不到,即行打死。當日,只有水手高長師未赴使臣公館投呈,翁元、黃登即到其寓所打鬧,毀碎碗盞。到了十月,琉球國王又送來白銀二萬兩,各兵役皆有分成,為一百兩、一百二十兩不等。期間,隨封兵役與琉球官民亦發(fā)生數(shù)起沖突。都司陳嘉言的護航船于十二月十二日抵達琉球后,琉球國王查照冊使船之例,“統(tǒng)給衣被撫恤銀二萬六千兩,眾兵役人等,亦照前數(shù)分領。船內(nèi)所帶貨物,因被水淹浸,該國不允承買。賠給出入關口報稅銀三千兩”82參見乾隆二十二年五月初八日《閩浙總督喀爾吉善等奏請嚴懲糾眾挾制滋事不法之隨封兵役折》,載《清代中琉關系檔案選編》,第52—55 頁。。另外,護航船皂役郭玉、江輝二人,在洋淹斃,琉球國王再發(fā)銀二百兩,帶回恤其家屬。83同注65,第48 頁。

以上,即乾隆二十一年全魁、周煌等人冊封琉球期間隨封兵役聚眾滋事、挾制使臣、求索賞銀的大概過程,簡稱“勒賞滋事”。

乾隆二十二年二月十三日,全魁、周煌等人返回福州。二月十九日,全魁、周煌在向乾隆帝報告渡海情形的奏折中,只字未提“勒賞滋事”。三月十四日,福建巡撫鐘音將琉球恤賞隨封兵役銀兩數(shù)目、明細另繕清單,并抄錄琉球國咨文,上呈乾隆皇帝。三月二十七日,全魁、周煌由閩回京復命,取道杭城時,有所耳聞的閩浙總督喀爾吉善又當面詢問“兵役人等在球有無需索滋事”84參見乾隆二十二年四月初八日《閩浙總督喀爾吉善奏報查訊隨封人等收受琉球國王撫恤銀兩緣由折》,載《清代中琉關系檔案選編》,第49—50 頁。,全魁、周煌的回答有意回避了實情。三月二十八日,內(nèi)閣奉上諭,“豈可因天使冊封,致令小國費至數(shù)萬余兩”,“著傳諭喀爾吉善,所有該國王用過銀兩,并全魁等駕回彼國之船,俱應一并發(fā)還”,而隨封兵役“照例酌量撫恤可也”85同注65,第49 頁。。可見,直到此時乾隆皇帝仍未得知隨封兵役“勒賞滋事”。盡管全魁、周煌等人企圖隱瞞,但此事很快被喀爾吉善等人揭露出來。

四月初八日,喀爾吉善在呈送給乾隆皇帝的奏折中提到了此事,內(nèi)稱:

……跟隨冊封琉球國欽差船內(nèi)兵役、舵水人等,所帶壓船貨物,因已失水,該國王共資給銀五萬一千余兩,內(nèi)有兵丁任貴、翁元,衙役姚章等,曾因買物不允,有爭口打降情事,現(xiàn)在查訊。等情。86同注65,第49 頁。

五月初八日,喀爾吉善再次上奏乾隆皇帝,陳述“勒賞滋事”的全部情況,并提出懲處意見,如下:

……臣等伏查,冊封事關巨典,乃護送兵役膽藉遭風名色,始而聚眾求賞,迨不遂意,輒敢阻送供給,聲言不往伺候。甚至投呈挾制,迫脅隨從,目無法紀,若不嚴加懲創(chuàng),何以肅功令而崇國體?陳國棟倡議率眾遞呈,號召挾制,實為此案渠魁,合依刁民聚眾抗官為首例,擬斬立決,仍照例梟示。翁元、黃登倡言阻送水菜,不往伺候,復因船戶不到,逞兇打鬧,恃強迫脅,均屬同惡相濟,法難輕縱。翁元、黃登除宿娼忿爭各輕罪不議外,俱應照為首例,擬斬立決。朱華、朱文彩、林賜、歐元德同謀具呈,姚章附和挾制,均應照為從例,擬絞監(jiān)候,秋后處決。任貴、梁大有、林升、劉光國雖系隨眾同行,并未共謀,但任貴與夷人通事恃強爭角;梁大有藉索私欠,將夷官扭領扯須;林升、劉光國爭宿番妓,互相毆鬧。應照兇惡好斗爭之徒生事行兇例,僉妻發(fā)往黑龍江地方當差。鄭孝本代寫呈詞,應與隨眾稟求之曾英、蘇四照被脅同行例,各杖一百,仍枷號一個月發(fā)落,革去名糧。其同往具呈,現(xiàn)未提到各犯,俟到案日照擬發(fā)落,分別革糧革役。鄭仲亮、林昌鵬、陳炳、張云錦、林長貴、許汝龍等,系隨二號船續(xù)至,所得恤銀雖系該國王仿照頭船數(shù)目自行送給,但冒領爭分,均屬不合。應各照不應重律,杖八十,革除名糧。枷杖各犯,時逢熱審,照例減折發(fā)落,秋涼補枷。船戶高長師因被打鬧,無奈隨行,應予免議。各犯所得銀兩,人數(shù)眾多,一時不能追齊,應請先于司庫酌動備公銀兩,按數(shù)發(fā)還該國王收領,仍在兩船分得各人名下,勒限嚴追還款。管兵千總劉顯宗、都司陳嘉言鈐束不嚴,縱兵滋事,業(yè)經(jīng)另案糾參,應歸參案從重完結。至欽差正使全魁、副使周煌,聽從兵役挾求,遞準行文加給賞恤,咎亦難辭,應請交部嚴加議處。再,現(xiàn)擬斬決之陳國棟、翁元、黃登三犯,恭候奉到諭旨之日,即行正法。仍傳集琉球國在閩陪臣、通事人等,明白曉諭,庶見天朝法律森嚴,俾令畏威懷德。合并陳明。87同注65,第54—55 頁。

乾隆皇帝在接到喀爾吉善的奏報后,極為震怒,即于五月二十五日發(fā)出諭旨:

陳國棟著即處斬梟示;翁元、黃登、朱華、朱文彩、林賜、歐元德、姚章俱著即處斬;任貴、梁大有、林升、劉光國依擬應絞,著監(jiān)候秋后處決;陳嘉言、劉顯宗俱著革職,拿解來京,交刑部會同軍機大臣嚴審定擬具奏。余依議。88參見乾隆二十二年六月二十三日《暫署閩浙總督、福州將軍新柱等奏請隨封兵役人等尚無滋事者酌免治罪折》,載《清代中琉關系檔案選編》,第56 頁。

喀爾吉善的奏折中,朱華、朱文彩、林賜、歐元德、姚章等五人是“擬絞監(jiān)候秋后處決”,乾隆皇帝改為“俱著即處斬”;任貴、梁大有、林升、劉光國等四人,原奏是擬僉妻發(fā)往黑龍江地方當差,乾隆皇帝改為“依擬應絞,著監(jiān)候秋后處決”。從“依擬應絞”看,這可能是刑部定擬的意見,乾隆皇帝批準了刑部的意見。此外,都司陳嘉言、管兵千總劉顯宗解送刑部定擬。

六月十五日,暫署閩浙總督、福州將軍新柱等人接到乾隆帝的諭旨后,立即遵旨處理。同時,“將應行正法之犯傳集該國在閩陪臣、通事人等觀看正法”,對琉球國王恤賞等銀如數(shù)給謝恩正使馬宣哲等收領回國。89參見乾隆二十三年六月十五日《閩浙總督楊應琚奏報琉球國王加賞恤銀按數(shù)發(fā)還該國折》,載《清代中琉關系檔案選編》,第59—60 頁。當時因琉球國王所賞恤銀不能全數(shù)追繳,楊應琚奏請先動用司庫備公銀兩按數(shù)發(fā)還。又因琉球銀兩與大清紋庫銀成色不一,兩者之比約為3:2,最終清朝發(fā)還琉球國王紋庫銀37482 兩,相當于琉球銀56365 兩。

而在上述乾隆皇帝的諭旨中,并未提及對于冊封正使全魁、副使周煌的具體處理結果。史籍中并未找到朝廷對全魁的懲處記載,但關于周煌的處置卻有跡可查,據(jù)《清史稿》載,周煌“以隨往兵丁在琉球滋事,失約束,部議革職。上念其出使外洋,遭遇風險,從寬留任”90《清史列傳》卷二十四,民國十七年(1928)中華書局排印本,葉一五四六正。。可以肯定,對于全魁的懲處不會輕于周煌,因為隨封兵役“勒賞滋事”,作為正使的全魁要負主要責任,僅以“薄譴”,恐怕不夠。

全魁等人在冊封事畢回國后,始終不提隨封兵役“勒賞滋事”,甚至有意隱瞞,實乃欺君重罪。究其原因,或如博明所言是因為全魁“不忍置重法”,畢竟眾兵役冒生命之險護送冊封,所帶貨物、衣物也確有損失,得此恤賞在情理之中。況且,康熙五十八年冊封時,琉球國恤賞隨封兵役每人銀一百二十八兩的傳聞可能不虛。但此事被披露以后,朝廷的懲處是極為嚴厲的,除了退還琉球國王恤賞的全部銀兩,還有十二人被處以死刑,91俞玉儲《乾隆二十一年隨封兵役勒賞滋事案析》一文稱有十四人處以死刑,或為筆誤。二人被革職,九人被革除名糧。畢竟,外交無小事,自古亦然,正如喀爾吉善所奏:“若不嚴加懲創(chuàng),何以肅功令,而崇國體?”92同注65,第54 頁。

五 余語

在清代為數(shù)不多的蒙古族詩人中,“館侍博明”以其文史兼善、多才多藝引起人們的普遍關注。其文學創(chuàng)作和史學雜著均得到同人的推崇,流布士林,嘉惠后學,影響極為廣泛。但關于博明的書畫成就卻少有提及,中國國家博物館收藏的《穆齋滄溟槎使圖像》卷恰是其書畫成就的有力證明。“穆齋先生”全魁作為乾隆二十一年冊封琉球的正使,是其人生的高光時刻。而全魁的這次冊封出使,也因為隨封兵役“勒賞滋事”而被史書著重記述。另外,《穆齋滄溟槎使圖像》卷仍有很多疑問有待解答,比如在博明繪制完成后此卷的流傳情況如何?我們不得而知。因為在圖卷上,除了博明的題跋、印章外,我們找不到其他人(甚至包括全魁)墨跡和鈐印。當然,此乃后話。

事實上,琉球問題一直是東北亞歷史上的大問題。早在明萬歷三十七年(1609),琉球王國就被其北部的日本國薩摩藩派兵侵占。在歸附中原王朝同時,琉球王國也不得不向日本納貢,自此形成“兩屬”狀態(tài),后又逐漸被薩摩藩實際控制,成為薩摩藩的附庸。清同治十一年(1872),日本政府借明治天皇親政之機,削琉球國號,設為“琉球藩”,改琉球國王為藩王;光緒元年(1875),日本強令琉球王國改用日本年號,停止對清廷的朝貢,撤銷在福州的琉球館,并廢除琉球國王更迭之際接受清朝冊封的慣例;光緒五年日本宣布琉球廢藩置縣,完成所謂的“琉球處分”,將琉球強行并入日本,設“沖繩”縣,琉球王國就此成為歷史。時至今日,大清王朝也與琉球王國一樣早已成為過去,但中琉那段友好交往史卻不能湮滅,幸有《穆齋滄溟槎使圖像》卷作為記錄,為后人留下一段珍貴記憶。