深度學習視域下的小學語文提問模式探索

盛華君

孔子曰:“疑是學之始,思之端。”愛因斯坦認為:“提出一個問題往往比解決一個問題更重要。”從語文學科教學角度看,提問是促進學生思維、評價教學效果及推動學生實現預期目標的基本手段。學生提問的價值在于能夠助力課文理解,推進思維向高階發展。

統編小學語文四年級上冊第二單元是提問策略單元,語文要素聚焦在“閱讀時嘗試從不同角度去思考,提出自己的問題”。這是小學語文教材的革新,也是課程標準注重改變學生被動閱讀狀態、培養積極思考習慣、深入理解課文內容、提升自主學習能力的體現。在傳統的語文課堂教學中,教師往往重感悟,輕提問,習慣師問生答的教學模式,學生“學而無問,學而不問”是常態,他們不習慣也不善于提問。以教學提問策略單元第1課《一個豆莢里的五粒豆》為例,全班35個學生,學而無問13人,學而不問9人,學而偶問8人,學而多問5人。

針對這種情況,到底應該如何在小學語文教學中指導學生學會提問呢?對此,我們以小學語文四上提問策略單元教學為例,提出教師應充分激發學生的提問興趣,引導學生推敲提問角度,把握提問時機,探尋提問形式,循序漸進地培養學生敢于提問、善于提問的學習能力。

推敲提問角度,增強求疑效度 四年級上冊提問策略單元共包括四篇課文、一篇習作、一個語文園地。提問教學主要分為四個不同的梯度展開:第一層次為“閱讀時動腦筋思考,積極提出問題”;第二層次為“試著從不同角度提出問題,讓自己的思考更加全面和深入”;第三層次為“我要篩選出最值得思考的問題,加深對文章內容的理解”;第四層次為“我要養成敢于提問、善于提問的習慣”。圍繞著該單元的語文要素,我們不妨借助問題清單、提問范例、文后練習等,有梯度地引導學生多角度思考和學習提問的方法。

一是聚焦課文內容,在研詞磨句中提問。課文的字里行間總是隱藏著很多潛在的密碼。讓學生在詞句品讀中學習提問,不僅能夠引導學生針對課文提出問題,更重要的是能帶領學生學習提問背后蘊含的思維方式和認識方式。例如,從提問策略單元課文的提問示范來看,針對內容的提問是多元的。初讀課文,教師可以引導學生從課文的整體內容上去思考、提問;研讀課文時,要著重思考重點章節的精心描述、關鍵詞句的理解、事物的指代、問題原因的探究、段落中心的角度把握等;總結課文時,可將注意力集中在全篇思想內容、段落關系、認識事物或表現手法等方面。在此基礎之上,教師不妨和學生一起討論發現提問的一些策略。此外,學習提問策略的目的是讓學生走向自主閱讀,學會有效提問。因此,在課文教學時,教師要注重引導學生在學習和初步運用提問的基礎上,通過交流回顧對提問策略進行總結和提煉,從而提升獨立提問的能力。

二是品鑒作者寫法,在布局謀篇中提問。課文的寫作方法凝結著作者的良苦用心,不但符合寫作內容的要求,而且契合體裁的要求。如果語文教師能夠注重指導學生圍繞文章的布局謀篇進行提問,訓練思維,常常能起到舉重若輕的效果。針對一篇課文,可以從修辭手法、說明方法、課文結構、寫作順序等方面進行提問。如果具體到課文的某一個自然段、某句話,則可以引導學生通過提問訓練來品鑒作者的寫法,受到寫作方法的啟迪。在此基礎上,教師要認識到學習知識的最佳途徑是自己去發現,因為這種發現和理解最深刻,也更容易掌握其中的內在規律、性質和聯系。在經過上面的學習之后,可以讓學生給課文設計一份關于寫作方法方面的提問單,涉及“提問角度”“提出問題”“嘗試回答”三部分內容,從而幫助學生加快將知識轉化為語文素質能力訓練的進程,發展思維,保證和提高教學質量。

三是聯系生活啟迪,在讀議思說中提問。在教學中,一些課文內容常常和生活緊密結合在一起。如果教師直接解疑可能比較省時省力,但學生自主探究的學習過程卻被剝奪了,他們不但沒能深入透徹地理解文本,而且也不知不覺失去了寶貴的發展機會。對此,語文教師若能引導學生捕捉到這些點,通過聯系生活實際提出問題,就能獲得“柳暗花明又一村”的效果。實踐證明,聯系生活實際提問能夠引導學生關注生活,也能幫助學生理解課文,深入思考課文,更能使學生的學習指向生活,指向未來。因而,聯系生活提問在不知不覺中夯實了教與學的腳步。

總之,教育心理學認為:個體的學習一般總是由模仿學習逐漸過渡到創造性學習的,無論是模仿還是創造,都是獲得知識、能力或技能的重要途徑。學問學問,樂學好問,準確地揭示了這一學習規律。

把握提問時機,提升生疑進度 辛格認為:“積極的理解包括用問題來對課文進行反應,并在隨后的閱讀中去尋求對于這些問題的回答。”提問是學生自主學習的體現,而提問的時機很有講究。

首先,課始:疏通性提問,引發求疑欲望。宋朝陸九淵云:“為學患無疑,疑則有進。”疏通性提問是指讓學生在初讀課文時提出問題,指向比較寬泛,可以是對課題的提問,也可以是對字詞的理解,還可以是對課文內容的困惑……讓學生帶著產生的問題去研讀課文,并通過自己的思考來提問,嘗試解決問題,以收到“領悟之源廣開,純熟之功彌深”的效果。這里,疏通性提問猶如曲徑通幽,隨著“疑問”的產生和對問題要求的推進,進一步激起學生追根溯源的興趣,推動學生去探求知識、發現新天地。解疑的過程又能給予學生豐富的情緒體驗,而隨著情緒體驗的深化,會產生進一步的學習需要,使學生的學習行為得以持續和深入。

其次,課中:研究性提問,對話生疑信息。課堂教學過程中的提問往往是學生個性的、有差異的多元探究活動,是學生對文本問題的發現、批判、修正的過程。對此,一方面,教師要聚焦課文,探尋問題和答案。引導學生自我設疑、存疑,學習在看似無疑處質疑,那么經過一番尋疑之后提出的“疑問”,會比較有價值,這也是我們課堂教學的重點和難點。另一方面,教師要引導學生關注提問的質量,適時提醒學生多提對閱讀有幫助、值得深思的問題,并對課本的關鍵處或學生容易忽略的點進行引導和點撥,讓學生對課文中的“疑”,產生適度的焦慮,更認真地解讀內容,從而讀懂文本,走近作者。如此尋疑的過程,就是學生思維的推進過程,也是自主學習的實踐活動。

最后,課末:延伸性提問,升華探疑成果。真實的問題往往是在學習過程中產生的,不僅要充分關注課始、課中的提問,還要留心課末的提問。這是學習的延伸,能讓學生在學習中充分體現自主意識,升華提問成果。在提出延伸性問題時,可以從不影響對課文的理解、幫助理解課文、引發深入思考等方面分類思考。這不僅包含著能力的訓練、理性的分析,更重要的是直接指向學生的內心世界,能讓學生浸潤心理,強化感受,使學生對文本由近感到真,由真感到親,從而產生共鳴,在共鳴中動情、明理。

探尋提問形式,推進設疑力度 對學生而言,“疑”是學習行為的原動力,是實施啟發式教學的契機,是學生自主學習的過程。而學生求疑的形式則是多元的。

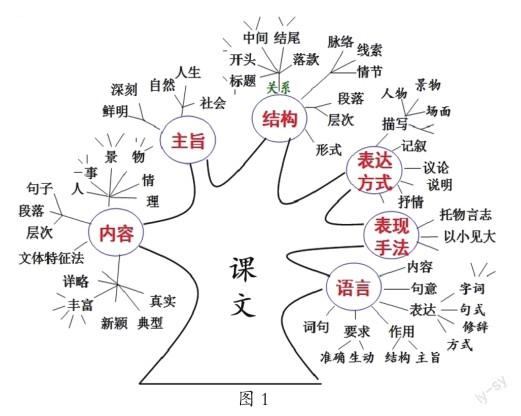

一是探究提問知識,順疑上路。《尚書》有云:“好問則裕,自用則小。”要讓學生提問,首先需儲備充分的知識。《王俊與結構教學法》中對于現代文明閱讀與寫作用知識樹進行了呈現(如右圖),值得我們學習。此外,課堂教學是學生、教師、文本之間對話的過程,常常由見疑、質疑、思疑、釋疑組成。學生在閱讀中生疑、釋疑,課堂教學自然也就水到渠成,才能實現真正意義上的探究性自主閱讀。對此,可以通過開展提問競賽鼓勵學生探尋課文內容、寫法、情感,讓自己疑惑的地方;鼓勵學生發現課文的錯處、矛盾點,去探究課文中和別人不一樣的體會;鼓勵學生積極質疑問難,激發學生的提問興趣。正如明朝陳獻章云:“學貴有疑,小疑則小進,大疑則大進。”

二是設計提問模板,納疑入道。“提問”策略

單元的教學意義和價值在于培養學生的問題意識,激發學生的提問興趣,為后期教授學生提問策略奠定基礎。而提問興趣的激發,可以針對學生的年齡特點,設計一些提問的輔導道具,如提問板、提問牌、提問便利貼、提問海報,并通過借助圖片、視頻等形式激發學生的提問積極性,引導學生不斷產生問題,提出問題。此外,教師在日常語文教學中若能常常組織學生討論交流提問策略,會給學生提供很大的閱讀思考空間,并通過各抒己見碰撞思維的火花,甚至培養學生敢于質疑權威的教材,敢于對話成熟的作者,對課文進行批判性閱讀。

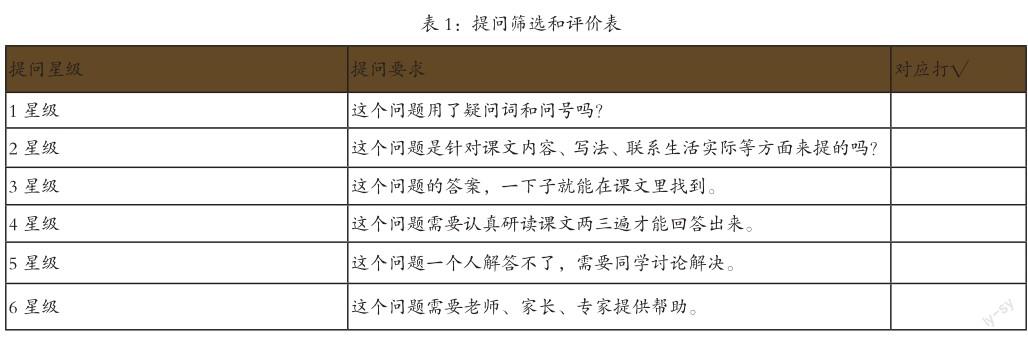

三是量化提問評價,撥疑回軌。為了幫助學生學會提問,提有助于課文理解、需要深入思考的問題,教師可以在教學中使用提問篩選和評價表(如下表),打破學生的思維定式,使學生的思維領域變得更廣闊,思維方式變得更靈動。

《優質提問教學法》認為:“給學生一個問題來回答,他將學會剛剛閱讀過的章節。教會學生怎樣提出問題,他將學會在未來的人生中如何學習。”廣求疑,精生疑,巧設疑,指導學生學會提問,是開掘學生思維發展的路徑,也是點亮語文教學的火把。