平陽木版年畫的藝術(shù)風(fēng)格研究

王志強 李曉菲

摘要:年畫是我國民間傳統(tǒng)畫種之一,因主要在農(nóng)歷新年張貼,故得名。其由專業(yè)畫工經(jīng)畫稿、刻版、填色、印刷等工序制作,舊時主要張貼在民居門、墻、窗等處用以增添節(jié)日氣氛。平陽木板年畫是一門傳統(tǒng)雕版印刷藝術(shù),擁有悠久的歷史、豐富的內(nèi)涵,是展現(xiàn)黃河流域晉西南臨汾、運城地區(qū)(古平陽地區(qū))“年文化”的典型載體,是當(dāng)?shù)厝嗣裾宫F(xiàn)民俗風(fēng)情、表達(dá)美好祝福、寄托生活愿景、傳承精神內(nèi)核的重要媒介,具有典型、鮮明的藝術(shù)特色。本文在簡述平陽木版年畫產(chǎn)生背景及發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上,重點分類別對平陽木版年畫的藝術(shù)特色和風(fēng)格進(jìn)行賞析,進(jìn)一步研究并挖掘平陽木版年畫的內(nèi)涵和價值,著力讓平陽木版年畫這一文化遺產(chǎn)在能夠“熱”起來的同時,更能依托藝術(shù)載體讓其所表達(dá)的內(nèi)在精神“傳”下去。

關(guān)鍵詞:平陽木版年畫;藝術(shù)風(fēng)格;賞析研究

一、平陽木版年畫的產(chǎn)生背景及發(fā)展歷程

平陽木版年畫在上千年的發(fā)展歷程中,融合了北方胡、蒙文化,受不同歷史階段文學(xué)、風(fēng)俗、雕印技術(shù)影響,同時在黃河流域獨有的地理、人文環(huán)境熏陶下,展現(xiàn)出獨特的藝術(shù)風(fēng)格,彰顯了北方傳統(tǒng)文化深厚的底蘊。

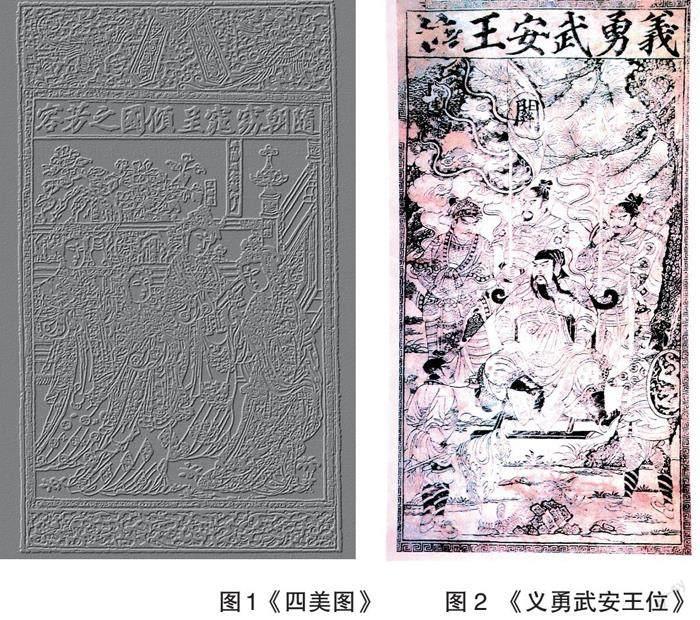

平陽木版年畫起源于唐代,在當(dāng)時手工業(yè)繁榮壯大的背景下,雕版印刷業(yè)也得到一定的發(fā)展,這一時期平陽地區(qū)典型的雕印作品是佛經(jīng)、佛像。宋金時期,河?xùn)|南路受戰(zhàn)亂波及小,另加土壤肥沃、交通便利、技術(shù)積累好等優(yōu)勢條件,平陽逐漸成為當(dāng)時的雕版印刷中心。光緒三十四年(1909),俄國地理學(xué)者柯茲洛夫率隊在西夏國的黑水城(現(xiàn)甘肅額濟(jì)納旗黑城鎮(zhèn))開展考古活動,發(fā)現(xiàn)的《隋朝窈窕呈傾國之芳容》(習(xí)稱《四美圖》)(圖1)和《義勇武安王位》(圖2)均制于宋金時期,是現(xiàn)存最早的平陽木版年畫。元代,戲曲文化的加持為平陽木版年畫創(chuàng)作提供了豐富素材,同時也鑄就了平陽木版年畫別具一格的藝術(shù)風(fēng)格。明清時期,平陽木版年畫的制作生產(chǎn)達(dá)到頂峰,晉南地區(qū)民營木版年畫作坊遍地開花,每年印刷銷售年畫高達(dá)萬份左右,除供應(yīng)本地,還遠(yuǎn)銷陜西韓城、西安等地。近代以來,受戰(zhàn)亂影響,平陽木版年畫逐步走向衰落。直到新中國成立后特別是改革開放以來,中華傳統(tǒng)文化熱潮方興未艾,“國潮”“國風(fēng)”廣受追捧,平陽木版年畫才逐年恢復(fù)生機。

平陽是華夏文明發(fā)源地之一,文化底蘊深厚,孕育出了木版年畫這一藝術(shù)表達(dá)形式。早在四千多年前,堯在此建都城,平陽逐漸成為政治、文化中心,襄汾陶寺遺址出土遺物上的彩繪,顯示出古人已善于通過繪畫藝術(shù)表達(dá)情感。殷商時代起,人們習(xí)慣于開展一系列祭祀祈福活動,在門口懸掛或?qū)懟虍嫷摹疤曳眮砥砬笃桨玻诼v史長河中,“桃符”的形式逐漸固定,“寫”的文字逐漸演化成了春聯(lián),“畫”的繪畫演變成了門神畫,產(chǎn)生了最早期的“年畫”。進(jìn)入農(nóng)耕時期,受生產(chǎn)生活方式影響,形成了特定的習(xí)俗和信仰。在歲末年初之際、農(nóng)閑時期,人們會通過貼窗花、貼門神等來點綴房屋、祈求豐收、祈禱祝福,年畫風(fēng)俗由此形成。

雕版是平陽木版年畫創(chuàng)作的基礎(chǔ),紙是平陽木版年畫的載體。平陽地處臨汾谷底,地勢平坦,汾河貫穿而過,氣候適宜、物產(chǎn)豐富,著名的稷山竹紙、平陽白紙均是上乘的年畫用紙,而稷山棗木因其質(zhì)地堅硬、木紋密實,是制作印制年畫所用雕版的優(yōu)選。并且,平陽地理位置優(yōu)越、交通便利,年畫文化的影響逐步外溢,人們在交互往來中逐漸形成習(xí)俗,平陽木版年畫隨即成為代表地方典型特色的文化符號。

二、平陽木版年畫的藝術(shù)賞析及風(fēng)格研究

平陽木版年畫經(jīng)歷了中華五千年歷史文化的浸潤,逐漸成為地方民俗文化的代表,展現(xiàn)了當(dāng)?shù)鼐用竦南埠谩⑷の丁r值觀。

由于木版年畫一般是在過年或喜慶節(jié)日時張貼使用,因此,其內(nèi)容以歡樂、吉祥為主,寄托了人們對于美好生活的向往。審美情趣、年畫形式是隨著實用和需要而變化的,有中堂畫、門畫、影壁畫、門頭畫、窗畫、條屏畫、灶龕畫、桌裙等。按素材來源分,平陽木版年畫主要有神祇類、戲曲類、故事類、民風(fēng)類、自然類等,在漫長的歷史進(jìn)程中,形成了自己特有的藝術(shù)表現(xiàn)力,其藝術(shù)特點是畫面完整、造型夸張、形象生動、主題突出、裝飾性強。在色彩運用上,不受自然光色的局限,注重色彩的對比,艷麗、明快,給人以豪放、健康、灑脫的感覺。

以下,筆者將按題材來源分別對各類木版年畫的藝術(shù)風(fēng)格進(jìn)行賞析。

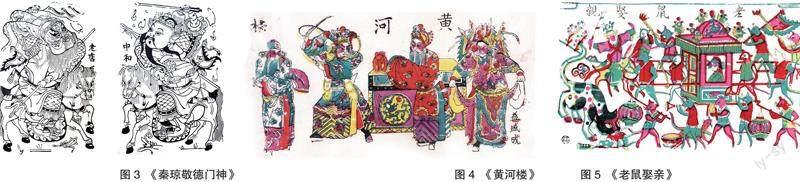

1.神祇類。這是平陽木版年畫最早的題材類型,內(nèi)容起源于人們對神靈的敬畏,多張貼于大門、灶臺等位置,典型的神祇形象有門神、財神等,主要表達(dá)“鎮(zhèn)宅驅(qū)邪”“祈求平安”之意。

年畫《秦瓊敬德門神》(圖3),構(gòu)圖飽滿、留白少,圖形比例夸張。兩位武將策馬前傾,頭微微揚起,給人以不可侵犯之感,人物表情動作豐富,左側(cè)武將紅臉剛猛、略微隱藏兵器,右側(cè)武將白臉柔和、雙鞭揚起蓄勢待發(fā)。二人一左一右,著于宅門,既展現(xiàn)威嚴(yán)感,又飽含親和力,有“拒邪迎善”的樸素思想。整體看,其畫風(fēng)十分注重人物傳神,象征意義明顯,體現(xiàn)出農(nóng)耕文化下當(dāng)?shù)鼐用駥ι耢`的敬畏、對平安的期望,同時也展現(xiàn)出華夏民族文化中蘊含的“和”的思想。

2.戲曲類。晉南地區(qū)是我國元代戲曲的發(fā)祥地,同時也是蒲劇的故鄉(xiāng),當(dāng)?shù)貞蚯幕催h(yuǎn)流長,因而為木版年畫的創(chuàng)作提供了十分豐富的素材。戲曲題材也往往是人們喜聞樂見、口口相傳的歷史故事或人物形象,深受當(dāng)?shù)鼐用裣矏邸榇耍疥柲景婺戤嬃?xí)慣于把戲曲情節(jié)和美術(shù)創(chuàng)作融合為一體,體現(xiàn)濃厚的地域特色。

年畫《黃河樓》(圖4),故事情節(jié)發(fā)生在三國時期,主要人物為劉備、趙云、周瑜。劉備(右二)身著紅色蟒袍,舉止溫良,躬身作揖,展現(xiàn)的是一位“仁人明主”的正面形象;周瑜著綠袍(左二)頭戴金盔,手高舉、腿分叉,滿臉怒色,“擬以兵劫之”的意圖表現(xiàn)得淋漓盡致;趙云(右一)著盔甲、手扶襟,雙目怒視,有欲要發(fā)作之色。該畫顏色主要由紅色、綠色構(gòu)成,輔以黃色、紫色,色彩對比十分鮮明,通過顏色即給人以強烈的沖擊感。

此畫在用色上體現(xiàn)了國人的傳統(tǒng)觀念。我國自古有“五行”的說法,五種元素分別對應(yīng)“白、黑、綠、紅、黃”五種顏色,這幾種顏色的搭配使用被認(rèn)為是符合自然規(guī)律的,因此,五行指導(dǎo)下的色彩運用觀念一直貫穿于平陽木版年畫創(chuàng)作的各個時期。此圖采用舞臺亮相式構(gòu)圖,簡潔清晰,以典型人物的典型神態(tài)示之,把緊張刺激的情節(jié)通過人物的表情、手勢、姿態(tài)進(jìn)行精準(zhǔn)刻畫,在簡潔明快中把歷史故事情節(jié)呈現(xiàn)得跌宕起伏。此畫在突出位置以突出顏色構(gòu)繪的劉備形象可謂全畫的焦點,劉備的紅袍鮮艷突出,但其形象最為謙和,一方面表現(xiàn)出先民渴望“仁君”的樸素思想,另一方面也反映出中華民族深藏在骨子里的謙遜、仁和精神。

3.故事類。這一類年畫取材于民間廣為流傳的故事,其內(nèi)容夸張、詼諧、生動,趣味性很強,觀后時常令人發(fā)笑,張貼于臥室給節(jié)日增添歡樂。

《老鼠娶親》(圖5)題材即來源于傳說故事。傳說老鼠想把女兒嫁給有權(quán)有勢者,經(jīng)反復(fù)尋覓斟酌方才嫁女的故事。此畫構(gòu)圖不受情境所限,布局緊湊密實,少留白,娶親隊伍熱鬧紛呈,有扛旗、抬轎、吹打的,把老鼠娶親的熱鬧場景以全景式方式進(jìn)行了描繪,娛樂性很強。色彩運用上以紅、綠、粉搭配為主,富有沖擊力,在熱鬧歡騰的氣氛中透露出一絲滑稽的氛圍。此畫點睛之處在左下角的黑貓,色彩突出,撲倒一只老鼠后怒目而向娶親隊伍,無不預(yù)示著娶親隊伍的結(jié)局。

此畫是典型的“年文化”題材,傳說正月初三晚上是“老鼠娶親”的日子,為了不打擾好事,人們會盡早熄燈就寢,并放些米面給老鼠。《老鼠娶親》年畫體現(xiàn)了農(nóng)耕時代先民希望老鼠為貓所獲卻無法盡然,轉(zhuǎn)而希望能和老鼠處理好關(guān)系,減少鼠害的“又愛又恨”的矛盾心理,也體現(xiàn)了古人對來年“豐衣足食”的訴求。

4.民風(fēng)類。這類年畫取材于先民的生產(chǎn)生活、飲食起居等,最為“接地氣”,內(nèi)容往往體現(xiàn)古代社會生活的方方面面,或生活的富足或勞動的繁忙。民風(fēng)類年畫因取材于生活,在色彩使用及構(gòu)圖上也更為寫實,懸掛于廳堂或臥室,內(nèi)容積極向上,同類題材的年畫可用四幅、六幅等“條畫”形式以統(tǒng)一主題進(jìn)行呈現(xiàn),常用來表達(dá)誡勉之意。

《訓(xùn)子擇交》(圖6)呈現(xiàn)的是古代富人誡子交友的情境。父親坐于榻上,表情嚴(yán)肅,徐徐道來,兒子立于榻前,曲背拱手,傾耳細(xì)聽,父慈子孝的畫面油然而生。構(gòu)圖大片留白,重點在右側(cè)“訓(xùn)子”上,但同時對周邊環(huán)境進(jìn)行了刻畫。佇立一側(cè)候命的兄弟、難掩憐兒之情的母親,細(xì)節(jié)之處無不呈現(xiàn)古人對后代教育的重視。

中國歷來注重對子女的教導(dǎo),平陽地區(qū)歷史上文人名家輩出,人們重視教育的風(fēng)氣由來已久。同時通過畫中父親、兒子、兄弟、母親狀態(tài)及神色的描繪,可窺禮制思想對古人的深刻影響,體現(xiàn)儒家文化的內(nèi)涵。平陽木版年畫從中國傳統(tǒng)文化中產(chǎn)生,因此在創(chuàng)作上處處體現(xiàn)著“忠孝仁義”的傳統(tǒng)思想,這種精神鐫刻在我們心靈最深處,通過年畫展現(xiàn)了中華民族的人文精神。

5.自然類。這種題材的年畫以山河、花卉、飛鳥走獸等自然生活景象為主,通過對景色的勾繪,給人帶來賞心悅目的感受,同時圖案色彩艷麗,象征寓意明顯,隱含著祈福和祝愿。

《吉祥花卉》(圖7)以連環(huán)畫形式,將雞與花的形象進(jìn)行融合構(gòu)圖,雞的造型反復(fù)出現(xiàn)是取諧音“吉”。該圖大量運用線條,用筆簡潔、粗中帶細(xì),四只大公雞昂首挺胸,或立或行,色彩運用上以紅、粉為主,輔以綠色、黃色,顏色鮮艷、奪目,給人以節(jié)日的喜樂與歡慶之感,同時含祝福意義,因而這種題材年畫廣受喜愛。

需要特別說明的是,因漢字存在“同音異義”的特點,因此在各種類型題材的年畫上,能普遍看到畫工巧取諧音,將各類素材通過精妙的構(gòu)造呈現(xiàn)一種全新的、有極強寓意的新形象,形成特有的表現(xiàn)力和象征性。

三、結(jié)語

以上,筆者按照年畫題材的不同來源分別對平陽木版年畫的藝術(shù)特色進(jìn)行了分析。整體看,平陽木版年畫是一門集合雕刻、美術(shù)、印刷于一體的藝術(shù)表達(dá)形式,構(gòu)圖簡練粗獷但人文思想厚重是其造型方面的主要特征,結(jié)構(gòu)上講究嚴(yán)謹(jǐn)飽滿、對稱均衡,色彩鮮艷、突出,視覺沖擊感較強,是北方黃河流域年文化的重要表現(xiàn)載體。平陽木版年畫具有裝飾、供奉、慶賀等功能,實用性強、趣味性足、啟發(fā)性深,它承載著晉南地區(qū)悠久的歷史,展現(xiàn)當(dāng)?shù)鼐用裆詈竦乃囆g(shù)底蘊,潛移默化中傳承著中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化思想,具有很高的藝術(shù)價值。

參考文獻(xiàn):

[1]徐德記.淺析平陽木版年畫的藝術(shù)特征[J].美術(shù)大觀,2017(04):86-87.

[2]黃美平.平陽木版年畫的藝術(shù)特征與人文價值研究[D].太原理工大學(xué),2014.

[3]李紅娟.平陽木版年畫的風(fēng)格研究[D].中央美術(shù)學(xué)院,2014.

[4]劉曉婷.關(guān)于平陽木版年畫的藝術(shù)特征與人文價值的探討[J].藝術(shù)品鑒,2018(26):25-26.

作者簡介:

王志強(1988—),男,漢族,山西五臺人。山西省考古研究院(山西考古博物館)文博館員,研究方向:文物利用。

李曉菲(1985—),女,漢族,山西靜樂人。山西省考古研究院(山西考古博物館)文博館員,研究方向:文物利用。