論劉德海作品中的核心思維與肢體律動

馬銘輝 董楠

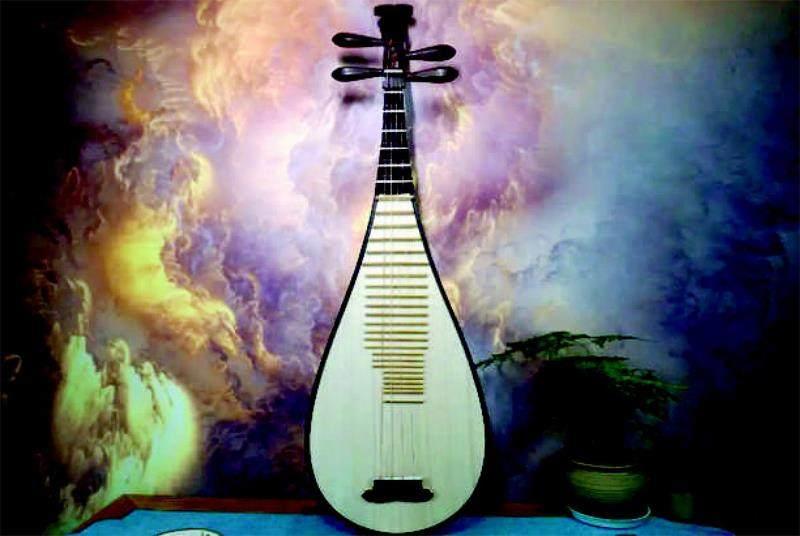

琵琶獨奏曲《滴水觀音》由劉德海先生創作于1995年。據其手抄于樂譜最后的筆記,可以得知此首樂曲采用了多首佛教曲子的部分旋律編創而成,并歸列在其作品“宗教篇”[1]之中。和其它當代創作作品相比,這首作品譜面指法相對簡單,整體演奏速度為中速,對于經過學院專業訓練的琵琶演奏者而言,準確演繹此曲所要求的指法并不是一件困難之事。然而,演奏者想自如并趨于完善地演奏此曲,達到劉德海先生所要詮釋的境界卻并非易事。

與劉德海先生許多新創作的作品一樣,大多數研究者和演奏者都聚焦于外在“新創”指法的正確性和詮釋的合理性,較少去探究指法所產生的聲音現象,也就是劉德海先生從“人生篇”[2]系列作品開始,大量使用核心思維和肢體律動。每首作品主要旋律和指法雖有不同,但核心思維和肢體律動在幫助理解劉德海作品演奏和詮釋上卻始終扮演著重要角色。

一、核心思維:去表演化

隱含在樂譜多樣化指法中的核心思維,是“去表演化”。若研究者和演奏者僅從外在指法解讀樂曲,進而去“表演”該曲,這種“表演”出的《滴水觀音》就會更加離開核心思維。相反,創作者的重點不在指法,而更多關注于指法所產生的聲音現象。此首樂曲并非是為了“表演”而創作,它是為了追求一個塑造觀音形象的聲音現象而創作的,任何想要進行“外在動作表演”或“內心表現”都是不必要的,甚至是走入了誤區。演奏者應該聚焦聲音和自然的氣口呼吸,以此理解表層譜面無法看出的核心思維。以下將從穩定連貫的聲音振動和節奏及樂句的氣口這兩個部分來作論述。

1.穩定連貫的聲音振動

《滴水觀音》要求琵琶的聲音要隱含著穩定連貫的振動。例如,其開篇前三個音(譜例1)均使用琵琶“分”的指法,此指法可以同時發出兩根弦的聲音。作曲家要求除了在第一弦上演奏旋律之外,每一個音都配上一個空弦,樂曲一開始就追求一種平穩連貫的聲響。若是以追求琵琶聲響平穩和連貫振動的角度來思考,這四個技術要求就是為了達到聲音的平穩和連貫的振動。但是,具備了這四個要求就可以完全詮釋出創作者希望追求的琵琶聲響嗎?簡單來說,就是不要刻意地去“表演”這三個音,而是把心態放空,控制右手的狀態要求,產生出琵琶平穩和連貫的振動,對演奏者和聽者產生靜心的作用。如果單純只是為了“表演”《滴水觀音》,把每個音演奏得“特別”干凈,這僅展現了演奏技術。而由內心心境外化出的聲音,有彈性、平穩連貫的振動才是這三個音的核心要求。只要做到這一點,樂曲后面無論指法怎樣變化,都不會影響整個作品的心境。

譜例1 《滴水觀音》第1—3小節

劉德海先生手稿后記中提到“空弦和泛音的大量使用在此首樂曲中”,同樣反映出他對于琵琶聲音平穩連貫思維的追求。其可以從兩點體現出來。

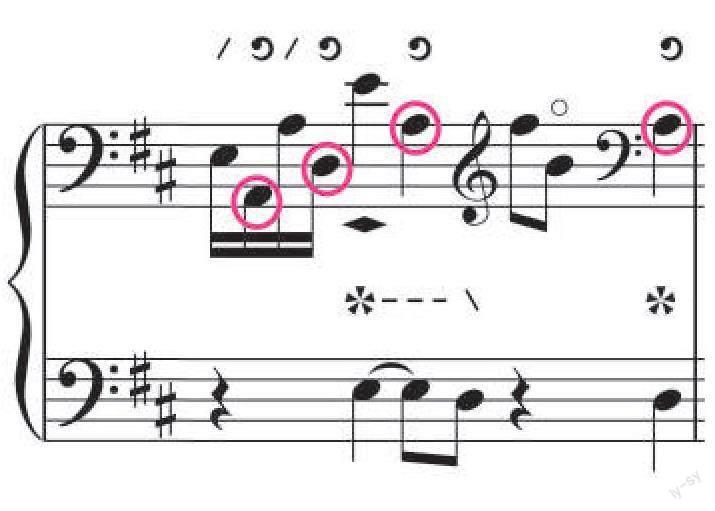

一是,空弦的振動有一定時長。在沒有刻意將余音止住之前,余音會保持一段時間。自《滴水觀音》開始時,空弦余音和泛音的使用有著持續發出平穩振動的功能。除此之外,也隱含著多聲部的空間感。從譜例1 的標示中(空弦和泛音用圈表示)可以看出,除明顯的主旋律之外,指法的安排都是為了產生連貫平穩的聲音振動,這與古琴《普庵咒》大量使用散弦和主旋律一起演奏的聲音現象頗為類似。若以此思維去看待劉德海先生“人生篇”的許多作品,這樣的思維(空弦—泛音)在各首作品中都扮演著重要的角色。以《滴水觀音》為例,譜例1 前三個音使用連續的空弦振動,自第四個音之后,都每隔幾拍會使用空弦或是泛音,使得聽覺上有一個平穩連貫的振動音響,有時交疊出多聲部的豐富音響效果。

同樣,在劉德海先生另一首作品《天鵝》(譜例2)中,第一拍所演奏的第四弦空弦音,在不止音的情況下,會一直自然持續振動到第二小節;第二小節第一拍演奏的第二弦空弦音,會持續自然振動到第三小節。若更仔細探討聲音的累積振動,在第二小節演奏第一拍的兩個音之時,其實還同時出現第一小節演奏的第四弦余音。這樣聽覺上一直都有一個平穩振動的聲響,以及多聲部的感受。

譜例2 《天鵝》第1—4小節

二是,這樣的演奏,對于樂器有著極高的聲音要求。它要求所奏的琵琶本身,能發出平穩透亮的泛音。樂曲前半段經常使用第三弦第三品上的泛音,如果樂器本身因為木質或制作等原因而不具備穩定振動的能力,這些泛音也很難發出完美的音響。

2.節奏及樂句的氣口掌握

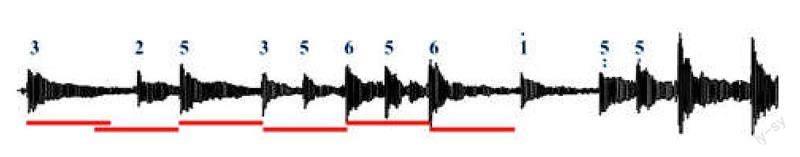

劉德海先生在課堂上雖然未明確點出,但它卻隱含在先生大部分創作作品中,那就是“傳統樂句和節拍的尺寸感”。同樣以《滴水觀音》開篇三個音為例,第一音為一拍半,第二個音為半拍,第三音為一拍,這樣的節奏組合一般演奏家很容易掌握。但若僅依照上述技術要求,再加上標準化的節拍演奏,只不過產生了一個平穩連貫振動的琵琶“機械化”聲響,缺少最核心的感覺——人的自然呼吸氣口。下圖是根據劉德海先生所演奏的第一、二小節,用軟件Praat 展示的各音符節拍時值頻譜。若以第三個音5 當成一拍時值的基礎單位,并以一條線的長度在下方表示,分別在前面的音符畫上時值,可以發現:其譜面雖是標準化拍子,實際演奏中具有彈性的呼吸氣口扮演著重要的色,尤其是前兩個音(3—2)的時值,和第八個音(6)的時值都略短;第4個音到第7 個音,則是譜面上標準化拍子的時值。

圖1 《滴水觀音》第1、2 小節各音符時值長度

在中國傳統音樂中,每個樂種都有其節拍彈性的律動方式,也是傳統音樂口傳心授的精華之處。劉德海先生教授此曲時就要求“隨著劉德海先生的呼吸氣口來跟彈(或是內心跟唱),不斷去感受傳統呼吸氣口的尺寸感”。這種中國傳統音樂的氣口尺寸感,由劉德海先生多年來浸潤的大量中國傳統音樂內化而來,并非僅來自哪一個單一樂種,亦非學院專業訓練而來。若以此核心尺寸感審視劉德海先生的其他作品,同樣會發現這種彈性節拍的概念,存在于他的實際演奏中,而非僅僅標準化的譜面可以表示。這也是部分演奏者能正確按照譜面的指法和節拍要求演奏,但較少能感受到樂曲核心題旨的原因之一。

《滴水觀音》樂曲中還有一個令研究者與演奏者感到較為困惑的聲響,就是段落及全曲結束時使用的增四度音程(#4—1)。從音程角度來看,這是一個不和諧的音程。在一個要求平穩振動的樂曲中,增四度令人感到難以解釋。實際上仔細分析其組成,較低聲部使用第三弦空弦,這是平穩幅度最大的振動,很像廟里大鐘的余音。而鐘聲并不一定完全和諧,創作者使用此音程來象征廟里大鐘的聲響。再者,音程不協和也有意想不到的弦外之音之妙,使聽者意味盎然。劉德海先生在《天鵝》《霸王卸甲》結尾處,都使用過類似的手法。

二、肢體律動:左右手合作模式

左右手合作配合,是琵琶演奏至關重要的技術要領。所有演奏,無論力度控制、音色控制還是推拉音控制,都要求通過左右手緊密合作來完成。但劉德海先生在“人生篇”的五首作品之后,不僅右手反正彈建立了一個指法體系(虛與實、陰與陽等),左右手合作中也建立了一個有別于傳統的身體與樂器的連結模式。在多數傳統琵琶作品中,右手扮演著“主動發出聲音”的角色,身體和樂器互動的關系就在于使用不同的手指(或加上手腕及手臂)和角度撥動琴弦,產生樂音,這個樂音根據觸弦深度和位置、運動角度方向、手指彈性等產生不同的音色和音量變化。而劉德海先生建立的右手反正彈系統,是向掌心(反彈)和離掌心(正彈)兩個不同方向的運動。通過增加向掌心的使用比例,在右手演奏上建立了一個新的身體平衡運動模式。

左手在傳統樂曲中主要承擔按弦和推拉弦的角色。除此之外,亦有一些傳統演奏指法通過左手手指撥動琴弦(或擊打),發出聲音。比如帶起、擻音、打音等。在《滴水觀音》這首作品中,除傳統的左右手配合之外,劉德海先生在中后段大量使用了他建構出的新的左右手配合模式——頻繁使用撥琴弦或擊打琴弦的左手指法,經常與左手的按音前后連結,形成二者的有機組合。例如譜例三(畫圈處為左手撥弦音),如果僅著眼于譜面分析,演奏者可以把音高、節奏和指法精準地演奏出來。但是,如果我們從另一個角度思考可以發現,“左右左右左右”這樣的左右交替運動,存在于劉德海先生的許多作品中。演奏者除了精準演奏譜面上標記的手指和位置之外,如能體會到隱含在復雜指法組合里的身體左右手律動交互關系,將會使得演奏的連貫性有所提升。在此合作模式中,左手發出聲音的指法被“主動提升”,與右手發出聲音的指法交替,或呈現為其它多樣的合作方式,而不再是傳統上處于附屬地位的指法。這種思維模式也影響了演奏時身體左右運動的模式。左手不再僅僅是按音和推拉音,它更需要“主動地”和右手發音系統合作,通過左右交替完成合作的連貫動作,使得演奏的樂句無論音量還是音色控制都保持連貫性。

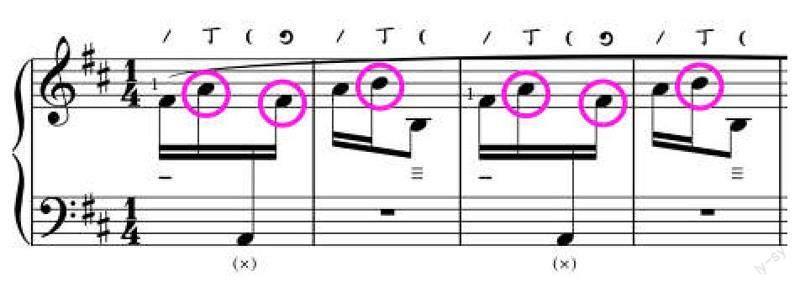

譜例3 《滴水觀音》第83小節

除了《滴水觀音》外,劉德海先生“人生篇”中的多首樂曲都廣泛的使用。例如《天鵝》的第三小節同樣使用了左右手交替合作“演奏樂音”的組合模式。《老童》也使用了右手反正彈和左右手交替合作的組合:第一弦持續演奏;在第一、二拍時使用反正彈的音色,這是交替右手向掌心的運動和離掌心的運動;第三、四拍時出現左右手交替演奏合作的律動。由此可見劉德海先生在“人生篇”作品中,除了建立右手反正彈體系,也建構了左右手交替合作的模式。而在《一指禪》中,初學者常常強調在不同速度與弦之間右手挑的音色控制,但實際上左右手合作交替與右手大指反正彈系統的組合使用,也是顯而易見的。

譜例4 《一指禪》第四段第1—4小節

劉德海先生在“人生篇”之后的作品中,如鄉土風情篇[3]中的《踏青》《昭陵六駿》等,也大量使用了上述肢體律動方式。需要強調的是,其左右手運動組合經常使用空弦。琵琶空弦是各弦中頻率最低、最平穩的振動,為了使左右手交替合作的聲音不缺乏余韻,劉德海先生經常會使用空弦。空弦和泛音的加入,使得余音也呈現了某種多聲部的空間效果。

三、結語

本文以《滴水觀音》等作品為出發點,探討了劉德海先生作品表層樂譜上未能體現出的核心思維和肢體律動,為研究者和演奏者提供了一個新的認知視角。若重新審視這些作品,可以發現此核心思維與運動模式具有系統化、多樣化的表現,這也是劉德海先生創作作品中追求的聲響美感和肢體律動模式所在。

馬銘 輝臺灣南華大學民族音樂學系教授

董楠 中國音樂學院附中副教授

(責任編輯 高月)