腹腔鏡腹股溝疝修補術對患者應激反應及抗氧化指標的影響研究

郭麗 姜燕 張曉

摘要:目的 探討腹腔鏡腹股溝疝修補術對手術患者應激反應以及抗氧化指標的影響。方法 以我院2020年2月~2022年1月收治的100例腹股溝斜疝患者為研究對象,隨機分為研究組和對照組各50例。研究組采用腹腔鏡經腹膜前疝修補術(TAPP),對照組采用開放疝環填充式無張力修補術。比較兩組患者手術時間、術中出血量、術后排氣時間、首次下床活動時間、住院時間、疼痛程度、血清C-反應蛋白(CRP)、白介素-6(IL-6)、皮質醇(Cor)、去甲腎上腺素(NE)、血漿丙二醛(MDA)濃度、谷胱甘肽過氧化物酶(GSH-Px)濃度、總氧化能力(AOA)。結果 研究組患者手術時間長于對照組(P<0.05),術中出血量、術后排氣時間、首次下床活動時間以及住院時間均低于對照組(P<0.05);研究組患者術后24 h、72 h的VAS疼痛評分和SF-MPQ評分均低于對照組(P<0.05);兩組術前Cor、NE、CRP和IL-6比較均無統計學差異(P>0.05);術后72 h,兩組Cor、NE、CRP和IL-6均升高,對照組hCor、NE、CRP、IL-6高于研究組(P<0.05);兩組術前MDA、GSH-Px和AOA無統計學差異(P>0.05);術后24 h,兩組患者MDA均升高,對照組高于研究組(P<0.05);術后24 h,兩組患者GSH-Px、AOA均降低,且對照組低于研究組(P<0.05)。結論 腹腔鏡腹股溝疝修補術治療腹股溝疝患者術后氧化應激反應低,恢復快。

關鍵詞:腹腔鏡;腹股溝疝;應激反應;抗氧化

腹股溝疝是常見的外科疾病,對多數患者來說,手術是治療腹股溝疝最為有效的方法。傳統的手術方法為開放性無張力疝修補術,盡管療效確切,但臨床實踐證實患者術后疼痛明顯,應激反應較重,且術后切口感染、血腫等并發癥發生率較高[1~2]。

隨著微創理念的提出和應用,腹腔鏡腹股溝疝修補術以其創口小、疼痛輕和術后并發癥發生率低等優點逐漸成為主流治療方式[3]。腹腔鏡手術也有其缺點,有研究認為,腹腔鏡手術需建立二氧化碳氣腹,而氣腹的建立可使腹部壓力急驟升高,有可能導致局部組織缺血,引發機體應激反應和氧化損傷[4]。

為此,本研究主要探討腹腔鏡腹股溝修補術和傳統開放疝環填充式無張力修補術對患者應激反應及抗氧化指標的影響效果。

1資料與方法

1.1 一般資料

以我院2020年2月~2022年1月收治的100例腹股溝斜疝患者為研究對象,將所有患者隨機分為研究組和對照組,每組各50例。研究組男46例,女4例;年齡20~73歲,平均年齡(41.28±4.95)歲;左側疝30例,右側疝15例,雙側疝5例;疝環直徑2~5 cm,平均疝環直徑(3.34±0.98)cm;中華醫學會疝分型:I型5例,II型28例,III型17例。對照組男45例,女5例;年齡19~74歲,平均年齡(41.39±4.90)歲;左側疝29例,右側疝17例,雙側疝4例;疝環直徑2~5 cm,平均疝環直徑(3.42±0.84)cm;中華醫學會疝分型:I型6例,II型29例,III型15例。本研究已征得我院醫學倫理委員會審核同意。兩組患者年齡、性別等一般資料比較無統計學差異(P>0.05),具有可比性。

納入標準:B超檢查結合臨床表現符合腹股溝斜疝的診斷標準;心肺功能穩定無手術禁忌證者;認知功能正常者;簽署知情同意書者。

排除標準:嵌頓疝、巨復發疝者;既往有下腹部手術史者;合并有全身慢性炎癥感染者;凝血功能異常者;有其他嚴重臟器疾病者。

1.2 方法

研究組采用腹腔鏡經腹膜前疝修補術(TAPP)。患者術前禁食禁飲8 h,全麻后取頭低腳高位;于臍下緣作一弧形切口,切口長度約1 cm;置入腹腔鏡并建立CO2氣腹,同時探查雙側恥骨肌孔區,并在腹直肌外緣處置入5 mm套管探查腹腔內情況;在疝邊緣處剪開腹膜并向下游離,分離腹膜前間隙,將疝囊拉回內環口,對于疝囊較大者需先行高位結扎;最后,經臍孔處置入合適的聚丙烯補片,固定補片,縫合腹膜。

對照組采用開放疝環填充式無張力修補術。患者術前同樣禁食禁飲8 h;硬膜外麻醉后于腹股溝處作一切口,切口長度約8~15 cm;分離皮膚與腹外斜肌腱膜,暴露并分離疝囊,回納疝內容物,對疝囊較大者需近端高位結扎;裁剪合適大小的補片,置入補片并縫合固定;最后,逐層縫合關閉腹膜。

1.3 觀察指標

(1)比較兩組圍手術期臨床各項指標,包含手術時間、術中出血量、術后排氣時間、首次下床活動時間和住院時間。(2)術后24 h、72 h疼痛評分,分別采用簡氏疼痛問卷評分量表(SF-MPQ)和疼痛視覺模擬評分法(VAS)進行評價。SF-MPQ量表共10個項目,總分100分,得分越高說明疼痛越厲害。VAS總分0~10分,0分為疼痛,10分為劇烈疼痛。(3)比較兩組患者術前、術后72 h應激指標,分別于術前、術后72 h抽取患者空腹靜脈血5 ml,3000 r/min離心取上層清液,采用ELISA法測定C-反應蛋白(CRP)、白介素-6(IL-6)、皮質醇(Cor)和去甲腎上腺素(NE)。(4)比較兩組患者術前、術后24 h氧化、抗氧化指標。采用TBA比色法測定兩組患者術前、術后24 h血漿丙二醛(MDA)濃度;2-硝基苯甲酸直接顯色法測定谷胱甘肽過氧化物酶(GSH-Px)濃度,采用TBARS生成抑制法測定總氧化能力(AOA)。

1.4 統計學方法

數據處理采用SPSS 23.0統計學軟件,計量資料以(±s)表示,采用t檢驗;計數資料用比率表示,采用χ2檢驗;P<0.05為差異具有統計學意義。

2結果

2.1 兩組圍手術期臨床各項指標比較

研究組手術時間長于對照組,而術中出血量、術后排氣時間、首次下床活動時間以及住院時間均低于對照組(P<0.05)。見表1。

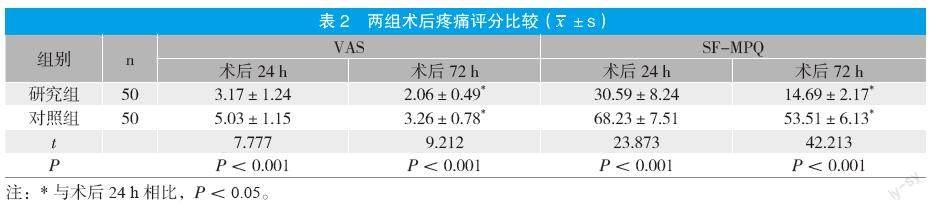

2.2 兩組術后疼痛評分比較

研究組患者術后24 h、72 h的VAS疼痛評分、SF-MPQ評分均低于對照組(P<0.05)。見表2。

2.3 兩組術前、術后72 h應激指標比較

兩組術前Cor、NE、CRP和IL-6比較均無統計學差異(P>0.05);術后72 h,兩組患者Cor、NE、CRP和IL-6均升高,對照組術后72 h的Cor、NE、CRP和IL-6高于研究組(P<0.05)。見表3。

2.4 兩組氧化、抗氧化指標比較

兩組術前MDA、GSH-Px和AOA比較無統計學差異(P>0.05);術后2 h,兩組患者MDA均升高,對照組高于研究組(P<0.05)。術后24 h,兩組患者GSH-Px、AOA均降低,對照組低于研究組(P<0.05)。見表4。

3討論

腹股溝疝是臨床上常見的外科疾病。腹內壓增高、腹壁薄弱、肥胖等原因均可導致腹股溝疝的發生,對患者的生活質量造成影響。此外,該病本身也有潛在的危險,比如劇烈運動時,一旦疝囊回納不及時,極有可能發生嵌頓、壞死,進而可能引起腹膜感染,甚至危及生命安全。手術是根治腹股溝疝的唯一有效方法,盡管有關治療腹股溝疝的方法較多,但臨床上尚未出現公認的金標準術式。

與傳統的手術修補術相比,開放疝環填充式無張力修補術術區縫合張力低,有效減輕了患者復發的風險和術后并發癥的發生,無張力修補術逐漸成為治療腹股溝疝的主流術式。然而,隨著腹腔鏡技術的不斷成熟應用,借助腹腔鏡開展的腹股溝疝修補術逐漸受到廣大醫師的青睞。腹腔鏡經腹膜前疝修補術是臨床上常用的腹腔鏡術式,該術式被證實不僅具有創傷小、術后恢復快的優點,而且能對腹腔進行全方位探查,降低復發率。

綜上所述,腹腔鏡腹股溝疝修補術治療腹股溝疝患者術后氧化應激反應低,恢復快。

參考文獻

[1] 王剛,沈根海,高泉根,等.腹腔鏡完全腹膜外腹股溝疝修補術與開放無張力腹股溝疝修補術治療老年腹股溝疝的臨床效果[J].中國老年學雜志,2018,38(7):1646-1648.

[2] 鞠雷,魏士博,尚海.腹腔鏡經腹腔腹膜前疝修補術與Lichtenstein無張力疝修補術治療腹股溝疝臨床對照研究[J].臨床軍醫雜志,2019,43(7):693-694.

[3] 曹金鑫,王明剛,朱熠林,等.應用腹腔鏡經腹腔腹膜前疝修補術治療腹股溝復發疝臨床價值探討[J].中國實用外科雜志,2017,37(11):1250-1253.

[4] 李丹,姜洪池.成人腹股溝疝手術方式沿革及進展[J].中國實用外科雜志,2016,36(7):806-809