“銀發經濟”視域下管窺電視全媒體發展的“金色價值”

王萌亞

【摘? ? 要】隨著數字技術、互聯網技術、人工智能技術的快速發展,傳統電視媒體向全媒體平臺轉型已成為發展趨勢。與此同時,我國人口老齡化進程向前演進,積極應對人口老齡化已成為國家戰略。老年人口的年齡結構、群體組成、消費能力和文化水平也不是一成不變的,在老年人口規模不斷增長中,電視媒體如何立足于“銀發經濟”背景之下,深度挖掘全媒體發展的“金色價值”值得關注。

【關鍵詞】銀發經濟;電視媒體;全媒體平臺;三喻文化

當前,我國正處于人口老齡化的急速發展階段,老年人口基數和比例均呈上升趨勢。電視媒體在為老年群體提供多樣的文化產品,豐富他們的日常生活中發揮著舉足輕重的作用。在數字技術、互聯網技術、人工智能技術的快速發展中,傳統電視媒體面臨轉型壓力,全媒體平臺更加適應多元化視聽產品的社會需求。如何幫助老年群體更好地享受全媒體提供的視聽服務,挖掘“銀發經濟”背景下電視全媒體發展的“金色價值”,激活老年群體在生活中的社會價值、經濟價值和人才價值,值得思考與研究。

一、電視媒體融合發展的生態重構

2022年,由人力資源和社會保障部、國家發改委、財政部、稅務總局四部門聯合發布的《關于擴大階段性緩繳社會保險費政策實施范圍等問題的通知》中,將“廣播、電視、電影和錄音制作業”列入特困行業名單。[1]由此可見,電視媒體生態發展的內部環境和外部形勢均不樂觀,固守傳統電視播出業態,或是“隔靴搔癢”式的媒體融合已很難引領電視媒體走出發展困境。

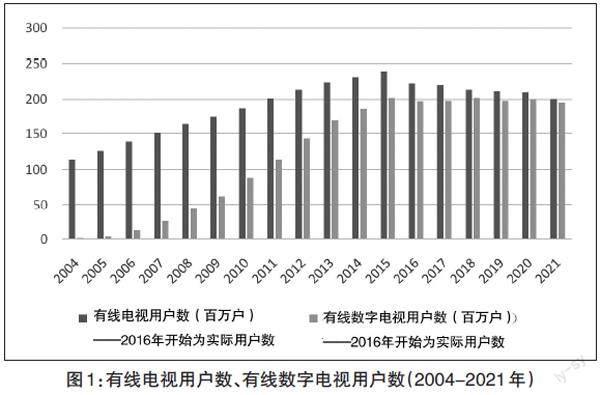

由國家統計局歷年發布的《國民經濟和社會發展的統計公報》來看,2004年至2021年期間,有線電視用戶數快速增長,并于2015年達到峰值后出現拐點;有線數字電視用戶數于2015年之后進入平臺期[2](見圖1)。由此推斷,2016年開始,電視媒體的快速增長期已經結束,轉型發展的必要性已然顯現。隨著社會的進步、經濟的發展,特別是5G技術、移動互聯網、大數據等數字化業態的成熟,媒體融合要求不同媒體之間要消除原本的物理隔離,打破固有思想,電視媒體要從單屏向多屏轉型,大屏小屏相互支持相互導流,拓展電視媒體的社交屬性,增強互動體驗。

全媒體平臺建設要基于自身情況而定。報紙雜志的轉型中,圖文優勢依然明顯;廣播媒體的轉型中,語言類節目的特色也需保留。電視媒體同樣要立足行業形態,發揮視聽類節目制作精良的特點,在長視頻、中視頻和短視頻領域科學布局、全面發力,面對不同接收終端生成定制化產品。老年群體作為電視媒體的優勢用戶資源,在全媒體轉型和發展建設中應該給予足夠的關注,深入挖掘“銀發經濟”潛在的“金色價值”。

二、“銀發經濟”群體的構成趨勢探究

根據中國發展基金會發布的《中國發展報告2020:中國人口老齡化的發展趨勢和政策》預測,到2022年左右,中國65歲以上人口將占到總人口的14%,2050年,中國65歲以上人口將占到總人口的27.9%。[3]通過杜鵬、李龍兩位學者關于《新時代中國人口老齡化長期趨勢預測》的研究成果來看,21世紀中葉前我國老年人口規模增長呈現波浪式演進過程,預計于2035年、2050年分別達到4.12億、4.80億,在2050年左右進入高位平臺期,徘徊幾年后穩中有降。較低的生育率會在一定程度上加劇人口老齡化現象。[4]在發展尚處于不平衡不充分的階段,人口老齡化對社會、經濟等方面帶來不小的挑戰,“銀發經濟”如何創造“金色價值”值得深入思考。

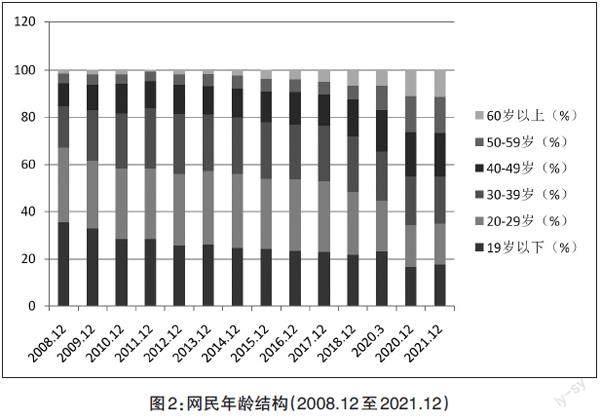

通過中國互聯網絡信息中心近些年發布的中國互聯網絡發展狀況統計報告分析,從2008年12月至2021年12月,我國網民年齡結構發生明顯變化,60歲以上和50-59歲網民比例顯著提高[5](見圖2)。可以推測,當40-49歲群體、30-39歲群體于2035年、2050年左右陸續步入老年人口行列時,基于廣電網絡、互聯網和移動互聯網的電視全媒體應用會更加豐富,用戶的接受程度將產生質的飛躍。

三、“三喻文化”語境下深耕老年人口的社會價值

美國人類學家瑪格麗特·米德在《文化與承諾》一書中提出著名的文化三喻,“前喻文化,是指晚輩主要向長輩學習;并喻文化,是指晚輩和長輩的學習都發生在同輩人之間;而后喻文化,則是指長輩反過來向晚輩學習。”[6]

電視媒體具有家庭屬性特征,華夏文明的社會組織以家庭關系為外在基礎形式,倫理道德為內在聯系。伴隨經濟發展、社會進步,傳統三代同堂或四代同堂的大家庭架構逐漸小型化,分解為代際關系簡單的多個小家庭。無論外在結構如何表現,源于民族根脈的文化基礎未變化,家庭中老年成員的精神地位便不會動搖,在電視媒體向全媒體平臺發展的過程中,老年群體依舊是電視媒體的重要傳播對象。

目前,我國的老年人口大多在中青年時期經歷了電視媒體的起步、發展和高潮階段,電視媒體的權威性使其在這一人群中有著無可替代的文化傳播地位。在互聯網技術,特別是移動互聯網技術尚未廣泛應用的時期,“電視”概念具有典型的產業特征:內容由電視臺制作審核,通過廣電網絡傳輸落地,使用電視機播放,傳播路徑是單向的。隨著經濟的發展,技術的進步,5G時代改變了傳統電視業態模式,電視媒體向全媒體平臺轉型,逐步形成智慧家庭模式的文化生態圈。節目來源更加廣泛,傳輸渠道立體化拓展,播出終端向多屏化邁進,雙向互動日趨便捷。

目前的老年人口由20世紀60年代之前出生人群組成,他們中有人出生在新中國建國之前,有人接受過掃盲教育,有人經歷了特殊歷史時期學業受到影響,電視在這一群體年輕時進入百姓家,女排比賽、電視劇《射雕英雄傳》等現象級的電視節目,對于電視機的使用以“并喻文化”為主要表現,其核心的技術交流是如何通過改變外置天線的高度、位置接收到清晰的模擬電視信號,而他們的孩子們也受到了“前喻文化”的熏陶。進入中年,此類人群的孩子們接受了更加系統、完善的文化學習,并有相當比例的人群接受了高等教育或職業教育,電視也從模擬時代向數字時代邁進,“后喻文化”和“并喻文化”逐漸有了同等重要的作用,他們的孩子在師生間、同學朋友間、親屬間體驗了“前喻文化”“并喻文化”“后喻文化”三者所帶來的影響,頗具代表性的是,作為獨生子女一代,他們在家中與父母長輩間采用更多的是“后喻文化”形式。

互聯網時代,特別是移動互聯網時代,電視媒體積極向全媒體平臺轉型,參與智慧家庭文化服務建設,老年人口如何參與其中享受到電視節目多元化傳播,成為了不能忽視的問題。當然,對于老年群體數字化、智能化、移動化的教育責任不僅在家庭,社會形式的社區服務、學校形式的老年大學,個人形式的主動學習,都是重要組成部分。

老年人口的年齡結構、群體組成與時代發展高度相關,對于電視的認知度、接受度隨著時間的遷移有著很大的不同。隨著時代的發展,“70后”“80后”兩代人將陸續步入老年人口的行列,他們是全媒體業態和全民媒體現象的親歷者和建設者,更有能力在退休后以用戶的身份繼續參與相關體系的建設與完善。

相對于社會化視頻媒體,節目質量是電視媒體的核心競爭力。無論是電視端、PC端還是手機端,長視頻、中視頻或短視頻,整體上看電視媒體提供節目的精神主旨、文化創意、視音頻制作水平都是領先的。問題也同樣存在:一是產量有待提高,尚不能滿足人民群眾的精神文化需求;二是視角有待轉換,調整為用戶思維模式,切實打通“傳播”到“觸達”的傳輸通路;三是打破創作思路的局限性,用發展的眼光看問題,用聯系的思路去創作,面向老年人口制作的內容不一定僅局限于老年題材。

四、基于市場業態激活老年群體的經濟價值

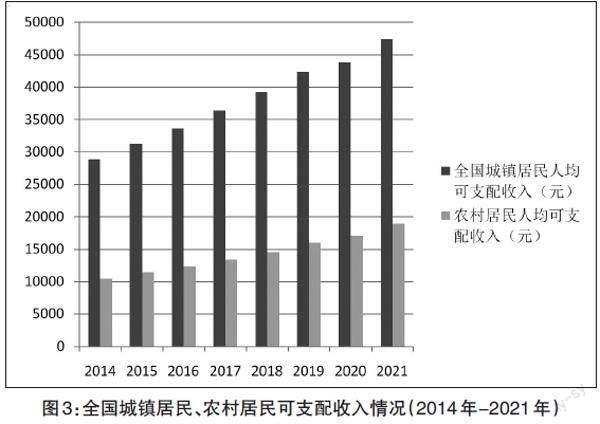

據國家統計局發布的國民經濟和社會發展統計公報來看,2014年至2021年,全國居民人均可支配收入穩步增長[7](見圖3)。經濟水平的提高,文化素質的提升,均為文化事業的繁榮提供物質和精神條件,電視全媒體平臺的發展具備了堅實的用戶基礎,特別是老年群體參與到數字化電視媒體經濟的消費能力和便捷服務將顯著提高。

2021年2月,工業和信息化部發布《關于切實解決老年人運用智能技術困難便利老年人使用智能化產品和服務的通知》,進一步完善工業和信息化領域便利老年人使用智能化產品和服務的政策措施。在政策的指引下,一是通過“四大”即大字體、大圖標、大按鈕、大音量,解決老年群體看不清、聽不見、找不到、學不會等問題;二是通過“四簡”即簡化界面、簡化結構、簡化功能、簡化操作,適應老年群體上網的特殊需求和習慣。[8]切實通過一系列具體措施,幫助老年群體更好地跨越“數字鴻溝”,促進老年人口安心、舒心、順心、放心地獨立使用網絡化服務產品。

以老年人口為服務對象的傳媒產品,存在巨大的市場價值,有待電視媒體工作者深耕細作,從精神主旨、內容制作、表現形式等多方面開拓思路,進行創新性發展。以健康服務業為例,《“健康中國2030”規劃綱要》明確提出到2020年健康服務業總體規模達到8萬億以上,2030年達到16萬億元。[9]我國已形成一個包含醫療、醫藥、醫保、保健品、健康食品、健康管理、美容養生、健康信息、健康文化等各個基本方面的、相對完整的健康產業體系。老年群體是健康服務業的主要服務對象,老年人口的養老思路需要從“養兒防老”向社會助老、家庭扶老,提高個人生活能力方向轉變,不僅要老有所依,更要老有所為。電視媒體在健康飲食、自身管理、科學健身、文化塑造等方面要發揮自身優勢,為市場提供制作精良、公信力強的文化產品,體現自身的社會價值和經濟價值。

“銀發網紅”作為一種新媒體領域的現象,已受到很多人的關注與研究。老年人口通過短視頻應用在社交媒體上展示自己在健身、飲食、購物、旅游和審美等多角度的生活狀態,這既有生理健康的直接反饋,也有心理健康的間接流露。短視頻因其在傳播學上的形態特征和渠道優勢,在老年群體進行健康傳播中發揮著不可忽視的作用。老年群體在流量變現、直播帶貨等方面也實現了經濟產出。而這種具有明顯互聯網經濟特征的應用形式,其親民性、互動性、社交性等特征正是傳統電視媒體所欠缺的。電視端受限于傳播特點、技術壁壘等原因無法實現的,電視媒體應該在官方網站、客戶端、公眾號、微博等形式下尋求創新性發展。

五、全民媒體視角下挖掘“銀發經濟”的人才價值

(一)調動從業人員的生產積極性

對于“銀發經濟”背景下的電視全媒體平臺的人才建設,既要做優增量,也要盤活存量。目前,電視媒體旗下的融媒體中心,多以招聘年輕人為主,他們活躍的思維、快速的執行力,無疑為電視媒體轉型及全媒體平臺建設開拓了一片天地。同時,需要看到,我國的電視媒體主體為事業單位性質,其電視端生產制作播出人員多年工作在宣傳文化陣地一線,有著豐富的視聽節目制作經驗。在身份管理的現狀下,一刀切式的舍棄電視端媒體人員對于穩定和發展存在隱患,也是一種人才資源的浪費。電視媒體在市場競爭中的核心競爭力是節目質量,而節目質量的保障由很多因素決定,創作與制作人員的專業技能是不可或缺的。發揮電視媒體從業人員的經驗與技能優勢,使其參與到全媒體平臺的建設當中,是一項必須要認真考慮的問題。

(二)提升用戶資源的媒體參與度

目前,電視媒體的傳播思路在轉變,觀眾群體向用戶群體的定位轉變已經被廣泛接受。雖然單向的傳播模式正在朝著雙向傳播轉變,但更多的是單向內容供給,逆向需求回饋。盡管“銀發網紅”“銀發自媒體”現象出現,但是其制作的短視頻、中視頻作品,在思想表達、知識輸出、視頻制作等方面尚不能對基礎業態產生支柱性作用,其中原因有很多,無法回避的一點便是受教育程度。

1977年恢復高考制度,之前十年的高等教育質量因歷史原因存在不足,畢業生數量上也不是很多,這就在質和量兩個維度上對于人才儲備,特別是其老齡化后的弊端逐漸顯現。以國家統計局發布的《關于一九七八年國民經濟計劃執行結果的公報》來看,截至1978年底,全國人口為97523萬人,全國高等學校在校學生85萬人,全年高等學校畢業16.5萬人,當年高等學校在校學生約占人口比例0.087%。以18歲進入大學推算,“70后”上大學的時間段為1988年至1997年,從這十年的《國民經濟和社會發展的統計公報》來看,普通高等學校在校生、成人高等學校在校生的數量穩步提升,1997年高等學校在校生317萬人,約占人口比例0.26%,全民接受高等教育的比例顯著提升,高等院校擴招后,這一比例更是進入了跨越式發展。“70后”“80后”兩代人有了更多的機會接受高等教育,他們也正是互聯網時代的開拓者和締造者,“90后”接過接力棒,推動移動互聯網、物聯網、互聯網生態圈等智能時代跨越式發展。基于文化三喻理論,他們基本是“前喻文化”“并喻文化”“后喻文化”的完全介入者。

從發展趨勢來看,老年人口的健康狀況、受教育程度、經濟能力均有所提升,基于5G技術、區塊鏈技術、大數據應用背景下的互聯網、移動互聯網模式的資源接納、信息共享和平臺互動能力日漸增強。更多的老年人口有能力切實參與到全媒體平臺的發展模式之中,在電視全媒體生態的多個節點表現出其具有的人才價值。

結語

21世紀前半葉,我國老年人口規模和比例將在波動性、階段性的特征下增長。電視全媒體產業的發展為老年群體在互聯網時代提供多元化、多屏化、多層次化的文化產品服務。隨著社會的進步、時間的推移,老年群體的年齡結構、群體組成、消費能力和文化水平發生著變化,其社會需求正在從老有所依向老有所為轉變,“銀發經濟”的體量規模隨之增大,電視全媒體產業立足于社會需要和文化需求,為老年群體提供文化交流平臺責任在肩,砥礪前行。

注釋:

[1]人力資源社會保障部 國家發展改革委 財政部 稅務總局關于擴大階段性緩繳社會保險費政策實施范圍等問題的通知[OL].http://www.mohrss.gov.cn/xxgk

2020/fdzdgknr/zcfg/gfxwj/shbx/202205/t20220531_451

044.html.

[2][7]國家統計局.2004年至2021年國民經濟和社會發展統計公報[OL].http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/ndtjgb/

[3]中國發展研究基金會.中國發展報告2020[OL].https://www.cdrf.org.cn/llhyjcg/5787.htm.

[4]杜鵬,李龍.新時代中國人口老齡化長期趨勢預測[J].中國人民大學學報,2021(01).

[5]中國互聯網絡信息中心,第23次至第49次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》[EB/OL].http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/

[6]瑪格麗特·米德.文化與承諾[M].周曉虹,周怡譯.石家莊:河北人民出版社,1987:27.

[8]中國互聯網絡信息中心,第49次中國互聯網絡發展狀況統計報告[EB/OL].http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/.

[9]武留信主編.中國健康管理與健康產業發展報告 No.3(2020):疫情大考下健康產業走向[M].北京:社會科學文獻出版社,2020:21.

(作者單位:中央宣傳部電影衛星頻道節目制作中心)

責編:周蕾