新時代教育評價背景下高職體育課程評價體系的實踐應用

【摘要】本文闡述“教會、勤練、常賽”模式下的新時代體育課程評價標準,分析實驗新標準后調查得到的數據,分析結果表明,經過12個月的實驗后,實驗組的身體形態指標、機能指標、素質指標與對照組相比有較大提高,新標準能比較好地培養學生的鍛煉習慣、合作精神、堅強意志,從而增強體質。

【關鍵詞】新時代體育課程評價 “教會、勤練、常賽”評價 身體素質

【中圖分類號】G64 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2023)06-0124-04

長期以來,受到傳統教學觀念的影響,高職體育課程評價仍然使用原來的較為單一的評價方式,這種方式已很難適應當前教育評價改革的要求。學校也無法通過這種評價來促進教學改革,無法有效阻止學生體質下滑的趨勢。從某種程度來說,這種評價方式是造成學生體質下滑趨勢的主要原因之一。我們調查發現,高職學生參加課外體育競賽活動和日常體育鍛煉的人數和次數較少,學生身體素質、身體運動能力和協作能力較低,頑強拼搏的體育精神欠缺,等等;很多學生上了十幾年體育課后卻沒有養成良好的體育運動習慣。這種跡象已經引起社會廣泛關注,我們也不得不反思多年來形成的體育結果評價是否有問題。其實,2020年6月教育部已經提出改進結果評價、強化過程性評價、健全綜合性評價的要求,但是有些學校仍然沒有完全建立新的評價體系。根據教育部的要求,體育課程評價更多的應該通過建立學生日常參與、體質監測和專項運動技能測試的考查機制來進行評價。研究小組基于此,根據“教會、勤練、常賽”的教學主線,提出體育課程應該以“過程引領、五評融合、習慣培養、立德樹人”的人才培養定位建立課程評價體系,即“以日常參與、體質監測和專項運動技能測試相結合為重點,利用人工智能、大數據信息技術平臺為評價手段,形成第一課堂與第二課堂的評價相互融合貫通,引導學生養成良好鍛煉習慣和健康生活方式,培養學生合作精神”的評價體系,并進行實踐。

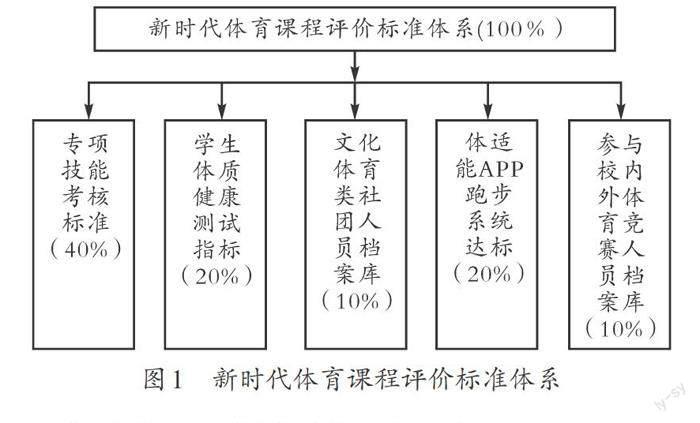

一、“教會、勤練、常賽”模式下的新時代體育課程評價標準體系

(一)新時代體育課程評價標準

研究小組基于“教會、勤練、常賽”的教學模式,制訂第一課堂“教會”評價標準、第一課堂“勤練”評價標準、第二課堂“勤練”評價標準、第二課堂“常賽”評價標準,完善日常參與、體質監測和專項運動技能測試相結合的考查機制,引導學生養成良好的鍛煉習慣和健康生活方式,錘煉學生意志,培養學生合作精神。新時代體育課程評價標準如下:

新時代體育課程評價標準(100%)=體育課專項技能考核標準(40%)+學生體質健康測試指標(20%)+文化體育類社團人員檔案庫(10%)+體適能App跑步系統達標(20%)+參與校內外體育競賽人員檔案庫(10%)

(二)第一課堂“教會”評價標準

根據《體育健康課程教學大綱(2年制)》制定運動專項技能考核標準對學生進行技能評價,一是建立學校體育“1+3”二階段課程模式+職業性體能素質訓練方法,二是制訂運動專項技能考核標準。根據綜合運動項目的技術特點和學生專業需要的職業性體能素質要求,制定專項技能考核標準,每學期評定一次,標準如下:

專項技能考核標準(40%)=各運動項目的技術評定(30%)+職業性體能素質評定(10%)

(三)第一課堂“勤練”評價標準

利用人工智能、大數據現代信息技術儀器監測學生體質健康指標建立第一課堂“勤練”評價標準。訓練監測中心利用人工智能、大數據現代信息技術儀器對全校18 000多名學生進行體能監測,監測內容包括BMI指數、柔韌性、上肢力量、腰腹力量、速度耐力、下肢爆發力、有氧代謝能力等8方面的體能素質。然后通過大數據云平臺分析學生的體能動態數據分布情況,向教師反饋學生在這8項數據監測中存在的不足,并將學生體質健康指標數作為評定學生體育成績的一項重要指標。具體的標準如下:

第一課堂“勤練”評價標準(20%,學生體質健康測試指標)=BMI指數+柔韌性+上肢力量+腰腹力量+速度耐力+下肢爆發力+有氧代謝能力

(四)第二課堂“勤練”評價標準

1.參加體育社團及其活動情況。學校建立校園學生文化體育類社團陣地,吸納有不同興趣的學生參加不同的文化體育活動,開展第二課堂,并列為第二課堂“勤練”評價標準之一。學校根據社團檔案庫數據,以個人加入體育類社團的個數及參加體育社團次數為評價要素。全校現有文化體育類社團23個,是全校47個社團中最多的一種,經統計,2022年度加入社團的在冊學生人數為8 439人,加入文化體育類社團的人數占比最高。具體的標準如下:

第二課堂“勤練”評價標準Ⅰ(10%)=體育類社團+學生參加社團活動10次

2.參加陽光體育的運動頻次。學校引進陽光體育鍛煉信息系統(App)對學生運動的頻次進行統計,將有效運動頻次作為考核其當學期體育平時成績的主要依據之一,形成過程性評價的重要依據之一。學校要求學生每學期參加課外陽光體育運動跑的頻數至少達20次有效次數,并在規定的時間段內完成。原則上每周至少完成2次,每天最多取1次有效跑步記錄成績。跑步速度在3—9 min/km范圍內的為有效運動,否則視為無效。一個學期參加陽光體育運動跑有效次數低于20次者,該學期的此項體育課成績為0分。其中,申請體育免修的學生可不參加課外陽光跑。具體標準如下:

第二課堂“勤練”評價標準Ⅱ(20%)=課外陽光體育鍛煉系統(App)+學生跑步打卡20次有效鍛煉次數

(五)第二課堂“常賽”評價標準

學校推動多種形式體育獲獎成果的認定工作,將體育獲獎成果轉換為“常賽”評價分數,并將學生參加校內陽光體育活動與參加校外市廳級以上體育競賽情況列入檔案庫,激勵學生參加不同類型的體育競賽。第二課堂“常賽”評價標準是根據學生參加校內陽光體育活動競賽、校外市廳級以上體育競賽情況制訂的綜合指標制定。校內陽光體育活動競賽是指學校每年組織的各項陽光體育活動,如羽毛球賽、7人制足球賽、氣排球賽、網球比賽、拔河比賽、跳繩比賽、校運動會、民族傳統體育運動會等。這些活動能夠使學生在競賽中學會合作、溝通,培養拼搏的體育精神。校外市廳級以上體育競賽是指南寧市人民政府各部門組織舉辦的全市性體育競賽、自治區級行業學(協)會組織舉辦的全區性體育競賽、自治區教育廳主辦的各類體育競賽、國務院各部委二級機構、國家級行業學(協)會組織舉辦的全國性體育競賽。具體標準如下:

第二課堂“常賽”評價標準(10 %)=參加校內外體育競賽+競賽活動2次

二、實踐應用結果調查分析

新標準從2021級開始實施,經過一年的實驗干預后(2022年1—12月),研究小組為了檢驗標準的應用情況,對實驗組和對照組進行調查分析。研究小組以廣西機電職業技術學院2020級和2021級學生為研究對象,從中抽取1 200名(男生652名、女生548名)的秋季體質監測成績平均分無顯著差異(P>0.05)的學生為樣本數據,其中,以采用傳統體育課程評價模式的2020級學生600人為對照組,以實施新時代體育課程標準評價模式的2021級學生600人為實驗組,實驗已排除了因特殊情況不能參加測試的學生。

研究小組統計了對照組和實驗組學生身體形態、耐力等體質指標數據,如表1所示。

從表1可以看出,經過一年的實驗干預后,實驗組體質指標數顯著提高。其主要表現為實驗后不及格率降低,合格率和良好率明顯提高,其中,良好率和優秀率分別提高了1.27%和0.3%,與對照組相比存在顯著性差異。主要原因是實施新時代體育課程評價標準后,學校將學生體質健康測試指標納入體育課程考核評價中,從而引起學生重視,并參加體育鍛煉,提高身體素質。

為了解實驗組和對照組學生參與體育第二課堂的現狀及動機,研究小組設計了“第二課堂體育鍛煉及活動開展調查問卷”,并向學生發放問卷6 500份,其中2020級(對照組)3 250份,回收3 158份,回收率97.1%;2021級(實驗組)3 250份,回收3 116份,回收率95.8%。研究小組運用“問卷星”網上匿名填寫的方式進行調查,調查學生參加第二課堂體育社團活動情況、參加由官方主辦的校內外體育競賽情況、每周參加體育課外鍛煉的次數等三個內容(如圖2—4所示)。由此可見,實驗組學生下肢耐力素質和爆發力等各項指標明顯優于對照組的學生,存在顯著性差異;而發展柔韌性和上肢腰腹力量相關的素質指標與對照組相比不存在顯著性差異。其主要原因是學校引進手機App跑步軟件后,將它與體育考評相融合,激勵學生多運動。這項干預手段對提高學生身體素質有較為明顯的效果。由此可見,學生經常進行長距離跑對提高下肢耐力素質和爆發力有很好的促進作用。

從圖2可以看到,學校實施新時代體育課程評價標準體系的實驗干預后,2021級(實驗組)學生參與第二課堂體育社團組織的人數比例同2020級(對照組)的相比提高了5%。其主要原因是建立了“第二課堂的體育社團組織”人員檔案庫后,引起更多學生重視并參加體育社團及其活動。

從圖3可看出,實施新時代體育課程評價標準體系后,2021級(實驗組)學生參加官方主辦的校內外體育競賽的人數比例同2020級(對照組)的相比提高了12%。其主要原因是建立并完善第二課堂“常賽”評價標準。學校推動多種形式體育獲獎成果的認定工作,建立人員檔案庫,并納入體育課程考核評價中,引起更多學生重視并參與。

從圖4可以看到,實施新時代體育課程評價標準體系后,2021級(實驗組)學生每周參加體育課外鍛煉3次以上的人數比例同2020級(對照組)的相比提高了11%,每周2次的人數比例同2020級的相比提高了6%,每周1次的人數比例同2020級的相比提高了6%;基本不鍛煉的人數比例同2020級的相比降低了23%。其主要原因是利用人工智能、大數據現代信息技術儀器監測學生體質健康指標,引進陽光體育鍛煉信息系統(App)對學生運動的頻次進行統計,并將有效運動頻次作為考核學生當學期體育平時成績的主要依據,作為體育過程性評價的一項重要依據,建立第二課堂“勤練”評價標準。學校利用多種形式和舉措倒逼學生走出教室和宿舍,走進運動場,從而使更多的學生參與到課后的體育鍛煉中。

三、小結

研究小組對傳統的學生個人綜合評價模式進行分析,發現其對體育的重視不夠。傳統的學生個人綜合評價模式如下:

學生個人綜評總分=(德育綜合×20%)+(智育綜合×50%)+(體育綜合×10%)+(技能綜合×20%)

體育所占的比值僅為10%,體育較低的分值不利于促進學生參加體育鍛煉,使學生體育綜合素質較難得到全面發展。因此研究小組跟學校學生工作處溝通協商,并征求廣大師生的意見和建議后,按照國家《關于全面加強和改進新時代學校體育工作的意見》《深化新時代教育評價改革總體方案》等文件精神要求,修訂體育綜合的分值比例,從10%增加到20%,智育綜合由50%降低到40%,建立新時代體育課程評價標準。新的學生個人綜合評價模式如下:

學生個人綜評總分=(德育綜合×20%)+(智育綜合×40%)+(體藝綜合×20%)+(技能綜合×20%)

學校增加體育的分值比例,提高學生對體育的重視程度,激勵學生參加體育鍛煉,以全面提升和發展學生體育綜合素質。研究小組對實驗組和對照組的實驗數據對比分析得出,新時代體育課程評價,即以“過程引領、五評融合、習慣培養、立德樹人”的人才培養定位,將日常參與、體質監測和專項運動技能測試相結合進行綜合評價,更有利于改善學生身體形態指標、機能指標、素質指標,促進學生課后鍛煉,并使其參加鍛煉的頻率、時間、態度有較大的改變,學生參與社團活動的人數也增長。學校實施新評價標準后,促使更多的學生養成了良好的鍛煉習慣,從而錘煉了堅強意志、增強了體質、培養了合作精神。

參考文獻

[1]范笑晨.高校體育考核評價體系的構建[J].產業與科技論壇,2021(8).

[2]向萌.混合式教學模式下體育課程教學評價體系的構建研究[J].科技教育,2021(3).

[3]姜君.遼寧省高職院校體育教學評價體系構建研究[J].電大理工,2021(2).

[4]王志軍.職業院校體育教學中評價體系的構建與應用研究[J].大眾標準化,2021(1).

[5]鄭春.基于行業特色的高職體育教學評價體系建構研究[J].當代教育實踐與教學研究,2021(9).

[6]姜君.遼寧省高職院校體育教學評價體系構建研究.電大理工,2021,(12).

[7]李莉.探究完善高校公共體育教學評價體系的異化和規劃.當代體育科技,2021(6).

[8]張海靖.健康中國戰略背景下高校體育教學評價體系優化研究[J].湖南郵電職業技術學院學報,2021(20).

注:本文系2017年廣西職業教育教學改革研究重點課題項目“高職院校體育課程實施‘1+3模式教學改革的研究與實踐”(GXG-ZJG2017A028)、2022年廣西職業教育教學改革研究一般課題項目“新時代教育評價背景下高職學生體育課程評價體系探索與實踐”(GXGZJG2022B043)、2022年校級課題“基于‘體育信息化背景下學生體質健康的研究與實踐”(2021YKYS025)的研究成果。

作者簡介:卓倪(1981— ),廣西柳州人,副教授,碩士研究生,現就職于廣西機電職業技術學院,研究方向為體育教育訓練學。

(責編 盧建龍)