促進綜合思維發展的地理問題式教學設計

王思思

一、綜合思維與問題式教學

綜合思維是地理學科四大核心素養之一,也是學習地理的重要思維方式。依據“情境”的設計水平和“深廣度”兩個維度,綜合思維被劃分為四個水平層級[1]。其中,水平三和水平四是選考地理學生在高中地理學習中要追求的目標。但是,每個學生學習地理的情感態度、知識儲備、行為習慣、思維品質和意志行動不同,即學習地理的起點水平不同。因此,作為教師,只有在了解學生真實的學習狀態下,才能針對性地給予指導和培養。而問題式教學,就是在問題情境下,從問題出發到問題解決,探究問題與情境的聯系。在這一過程中,教師可以根據學生對問題的思考程度進行問題制造、引導思考、調動已有認知、尋找解決問題方案進行“量身定做”,以便學生在循序漸進過程中逐步提升綜合思維素養、增進解決地理問題的能力。

二、問題式教學設計的“關鍵點”

1.以學生為中心,遵循最近發展區原則

學生是學習的主體,問題式教學應為學生的整個學習過程服務。首先,問題情境的創設要貼近學生的生活實際,可以是學生熟悉的真實案例、新聞報道和自己收集的素材等。從學生認知的情境背景出發,教師在熟悉的情境中制造認知沖突,不僅可以調動學生對問題探究的欲望,還可以加強學生思辨能力的生成。其次,問題的設計應遵循最近發展區原則,在學生現有的水平和可能達到的水平之間[2],圍繞教學目標進行創設,依據目標的難易設計出不同層級水平的問題,形成問題鏈并滲透相應的核心素養。

2.圍繞問題情境開展教學

問題的呈現與問題的解決應以情境為中介,即依托情境從問題出發到問題解決[1]。否則,單純地提出問題、解決問題帶來的教學模式是照本宣科,落地的是知識立意而不是素養立意。或者,情境的創設只是作為導入,而不去探究情境與問題的聯系,都將不利于學生進行主動性的建構學習。所以,在問題式地理教學設計中,從情境創設、提出問題、分析問題、到尋找解決問題方案應該是一個循序漸進的過程。教師只有在情境中不斷地引導學生主動建構地理知識與地理問題的聯系,學生通過問題實踐才能更好的獲得理性與綜合的認識,以此促進綜合思維的發展。

3.重視問題式教學過程性評價

問題式教學設計只是一個初步的教學方案和設想,而在實際的教學過程中,學生基于不同的問題有不同的理解,甚至可以自我生成問題。因此,教師要有教育機智意識,課堂上應善于觀察學生對地理問題的理解與地理知識的應用程度。課后,通過制定可視化的表現性量表幫助學生進行問題式學習的自評、互評和師生共評,落實“教—學—評”一體化。并且基于過程性評價,教師要根據學生的能力發展狀況靈活調整問題式教學的方向,做到始于學生也終于學生。

三、指向綜合思維發展的問題式教學設計實踐

課例選自人教版教材(2019版)高中地理選擇性必修三第二章第三節“中國的耕地資源與糧食安全”。

1.課標要求與解讀

課標要求:運用圖表,解釋中國耕地資源的分布,說明其開發利用現狀,以及耕地保護與糧食安全的關系[1]。

課標解讀:課標的行為條件是“運用圖表”,能夠充分利用圖文、數據等資料引導學習,以此突出教學的直觀性、科學性,這也是學習本節最重要的方法指向。行為動詞之一為“解釋”,重點在于學生依托圖表和已有認知,對我國糧食生產的耕地資源的數量、質量、空間分布等角度進行分析說明并歸納。行為動詞之二為“說明”,內容是在了解中國耕地資源特征的基礎上,學生能夠從耕地資源與糧食安全的關系來認識國內糧食生產的現狀和存在的風險、了解國家維系糧食安全的途徑和理解耕地保護的重要性。

2.教材內容分析

本節內容包括“糧食生產安全的資源基礎”“實現糧食安全的途徑”和“未來糧食安全的耕地保障”三部分內容。首先教材從糧食安全的概念和我國糧食安全的基本方針出發,旨在讓學生深刻認識到耕地資源是保障糧食安全最核心的物質基礎。其次,教材從糧食生產、儲備、流通、進出口四個環節對不同時代背景下保障糧食安全的具體措施進行呈現,這不僅是對第一部分內容的升華,也旨在引導學生從綜合的角度思考實現糧食安全的手段。最后,對未來糧食安全的發展方向,教材側重建立在耕地保障上,目的是引導學生從國情出發理解耕地保護的內涵。因此,教師可從耕地資源—耕地資源與糧食安全—國家安全影響的線索逐步進行關聯教學,促進學生對本節思維邏輯的建構。

3.學情分析

本節課的教學對象為高中二年級學生,從知識儲備來看,通過前面資源安全、能源安全等內容的學習,學生可以比較全面地說出糧食安全的內涵以及基于國情角度,理解糧食安全應建立在國內糧食生產的基礎之上。但從能力與思維來看,學生還未能建立起耕地資源與糧食安全的邏輯關系。同時,學生缺乏從綜合思維的角度分析不同階段國內糧食安全存在的問題、對應的主要決策以及糧食安全風險的區域差異和變化。因此,需要教師通過有序的“問題串”引導學生建構清晰明確的邏輯鏈,理解糧食安全的重要性。

4.教學目標

能夠從區域的角度論證我國糧食生產的資源基礎特征,包括資源數量、質量和空間分布(區域認知)。

能夠從“耕地資源—耕地資源與糧食安全—國家安全”的影響傳遞過程,綜合分析實現我國糧食安全的主要途徑及作用(綜合思維)。

結合資料,理解耕地保護對維持糧食安全的重要性,樹立正確、科學、全面的糧食安全觀(人地協調)。

通過調查某區域的耕地條件與糧食安全的背景,分析、論述該區域糧食生產面臨的主要安全風險、對應的保障措施等并形成研究報告(地理實踐力)。

5.教學重難點

教學重點:耕地保護對糧食安全的重要性。

教學難點:維系糧食安全的主要途徑。

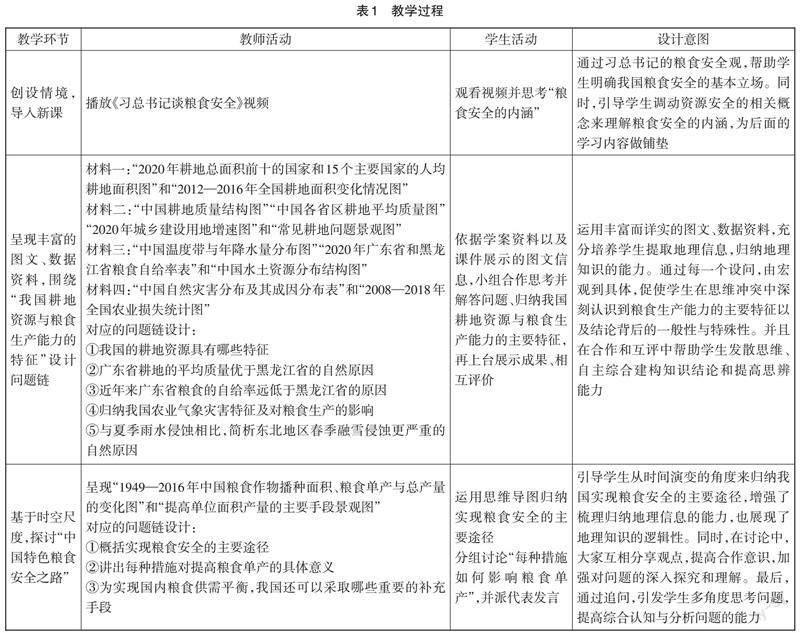

6.教學過程

教學過程(表1)。

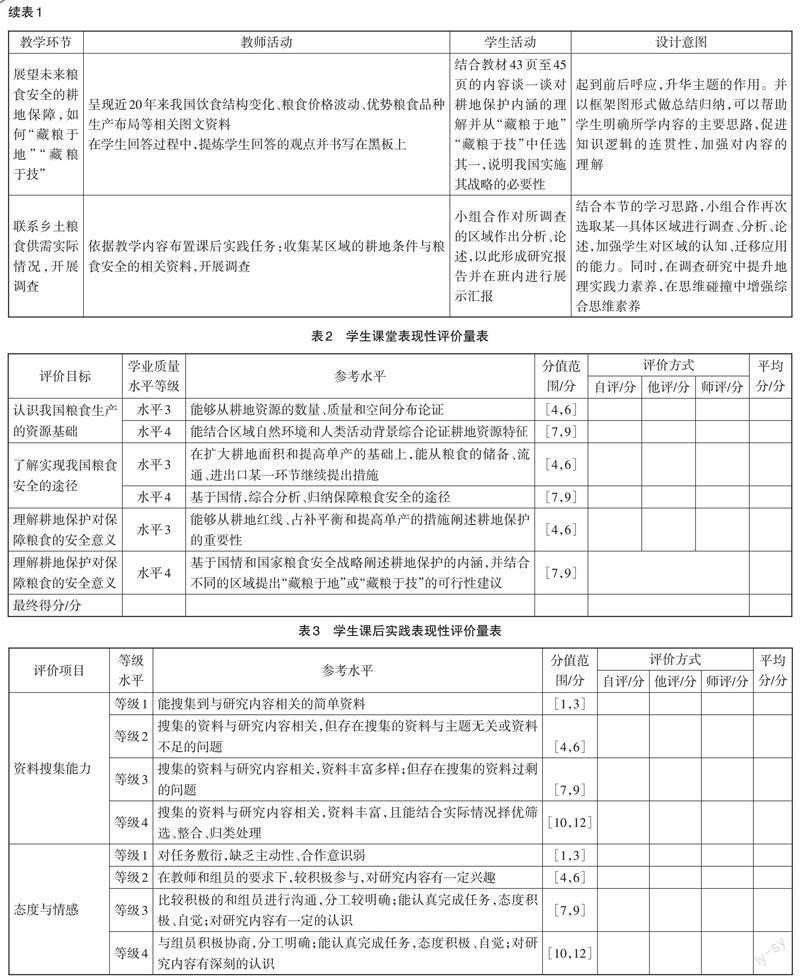

7.學習效果評價設計

考慮到本節知識為選考地理的學生選擇性必修課程的內容,并根據課程標準以及學業水平等級性考試的要求,在制定課堂表現性評價量表中采取從較高等級——水平3和水平4作為參照點。而對于課后實踐表現性評價量表的制定,為了能夠對學生進行比較全面的定位,幫助學生認識自身的優勢與不足,評價等級基準從等級1開始,止于等級4。

(1)學生課堂表現性評價

依據教學目標和學業質量標準,設計評價量表(表2),進行課堂表現性評價。

(2)學生課后實踐表現性評價

對學生課后實踐任務“耕地條件與糧食安全的區域調查”進行表現性評價(表3)。

四、結語

本節充分利用豐富、詳實、具體的圖文和數據資料,以問題為導向,引導學生從糧食安全戰略和國情出發進入學習情境。根據不同的學習內容進行問題設計并形成問題鏈,層層遞進、相互關聯,立場明確、思路清晰;并且依據數據注重由定量到定性分析來培養學生對問題的思考和應用,充分落實課標要求。而對于本節區域的定位,教師在新授課時應該先從國家層面入手幫助學生了解國內糧食安全的基本概況,在國家的主基調下,再由宏觀到微觀,在不同學習模塊中,可以適當的滲透不同區域糧食安全的學習內容,以此培養學生因地制宜的思想,更好地落實綜合素養目標的達成。

參考文獻:

[1] 韋志榕,朱翔.普通高中地理課程標準(2017年版)解讀[M].北京:高等教育出版社,2018.

[2] 張大均.教育心理學(第3版)[M].北京:人民教育出版社,2016.