高中地理課程德育滲透存在的問題及改進路徑

陳星任 幸鑫

德育滲透是當前教育實踐以及教育政策制定的重要依據,同時也是目前教育研究的熱點問題。黨的十八大首次提出“把立德樹人作為教育的根本目的”。習近平總書記針對立德樹人發表過多次講話,2018年9月10日,習近平總書記在全國教育大會上提出“要在品德修養上下功夫,教育引導學生培育和踐行社會主義核心價值觀,踏踏實實修好品德,成為有大愛大德大情懷的人”。新課改的背景下,素質教育得到了越來越多的關注,對于德育教育也有了更高的要求[1]。教育部提出“育人大計,德育為先”,要求高中學段教師牢記自身育人的使命,一定要將德育教育落到實處。綜上所述,當前針對高中生德育教育模式進行更加深入探索的重要性達到了一個空前高度,對教師德育教育專業技能也有了更高的要求,一線教師的德育教學技能亟待提升。本文通過分析當前新教材背景下浙江省地理教學中德育滲透教學的現狀,總結當前浙江高中地理課程德育實踐存在的問題,并提出相關對策研究,以期為一線教師提供相關參考。

一、學科教學滲透德育具有更好的成效

根據教育部發布的《中小學德育工作指南》,德育的內容包含理想信念教育、社會主義核心價值觀教育、中華優秀傳統文化教育、生態文明教育以及心理健康教育。其核心則為愛國主義教育。而德育教育的目標則為引導學生熱愛黨和國家以及社會主義道路,弘揚民族精神,增強民族自信心和自豪感,通過所學知識獨立自主解決問題。在國家近年發展歷程的感召下,培養自立、自強和自主的能力。

高中階段是學生思想觀念以及多方面意識形成的關鍵時期,然而目前高中德育教育仍然存在很多的不足,傳統的德育教育形式已無法跟上當前高中德育教育的工作形式[2]。現有研究結果表明,單一的德育教學往往顯得枯燥且學生接受程度不高,德育滲透下的學科教育往往有著非常好的效果[3]。高中地理有著很強的綜合性以及交叉性,其內容更是包含著十分豐富的德育素材。德育內容重視“國家意識”“人格培養”以及“民族以及政治文化自信”等方面,賈煒等根據上述幾個方面針對上海各學段地理教材進行了課程內容的統計,結果表明上海地理教材德育內容整體水平較高,但其分布并不均衡,需要以德育內容為指引,深挖地理教材的德育開發路徑[4]。吳啟清則指出在中學地理課程中滲透德育教育是非常必要的[5]。相比于傳統單一灌輸式的德育教育模式,地理課程中的德育教育更加貼近生活,有利于學生樹立正確的思想觀念增加愛國熱情。

同時自2020年9月,浙江省開始普遍采用依據《普通高中地理課程標準(2017年版)》修訂的湘教版高中地理新教材,此版教材在高一階段的課程難度已大大降低,教師在教學中有更多的時間進行德育滲透,為進行地理課程中的德育滲透提供了條件。因此,在高一階段地理教學中滲透德育教學是當前教學教研任務的重中之重。

二、當前高中地理課程德育滲透存在的問題

1.對教材中的德育內容挖掘不足

相較于老教材,浙江省當前廣泛采用的湘教版2019年版教材在內容上和難度上均有很大改變,難度上有很大下降。基于此,在課程設置上可適當發掘其中所蘊含的德育內容并貫徹到教學中。實際上新版教材也蘊含更加豐富的德育內容。如必修一教材開頭“走進地理學”部分,在介紹“3S”技術時,將全球衛星定位系統GPS改為了全球衛星定位導航系統GNSS。其背后隱藏著我國在起初受制于其他國家的情況下,知恥后勇、獨立自主發展北斗技術的德育素材;在“地球的宇宙環境”一節中第9頁對于中國“天眼”射電望遠鏡的介紹,也蘊含著南仁東院士奮斗多年,無私奉獻,終將我國的宇宙探測技術發展到世界一流水平的德育素材;“風成地貌”一節中風沙活動的危害與防治則蘊含著我國政府整治北部地區沙暴,無數志愿者扎根西部,為祖國環境恢復奉獻一生的德育素材。然而目前對于新教材中德育素材的發掘依然十分不足,實際上德育滲透下的地理課堂教學往往對學生有著更強的吸引力,對學生學習能力的提升也有很大幫助。

2.教師素養不足嚴重制約德育滲透的成效

地理學科雖然蘊含較為豐富的德育素材,但發掘這些素材需要教師深厚的知識儲備以及對時政、歷史的關注度。然而很多教師并沒有足夠的知識儲備,同時,也并未接受過相關的培訓使自己有能力發掘這些德育素材。在對于德育教育的認識以及重視不足的背景下,當前教師素養不足已經嚴重制約了地理學科中德育滲透的成效。

3.地理課堂中的德育滲透“碎片化”

當前高中地理教學中的德育實踐整體處于較低水平。教師在學科教學中滲透德育的觀念不強,在過去授課進度壓力以及學生高考升學壓力的背景下,一線教師沒有精力去思考在課程教學中如何滲透德育教育,進而導致教師在教學中穿插的德育教育“碎片化”,即在涉及自己所熟知領域的章節中,能發掘出較好的德育素材并傳遞給學生,在自己不熟悉領域的章節中,則不能很好地滲透德育教學。實際上當前地理學科中的德育教學“碎片化”現象嚴重,不成體系。

4.德育滲透形式較為單一和落后

當前地理學科中的德育滲透很大程度上依靠教師在課堂中單方向對學生灌輸,形式單一。地理是一門實踐性很強的學科,在實踐中滲透德育教學往往會取得很好的成效。但是在目前高考升學壓力的影響下,地理課下實踐活動以及課下學科趣味競賽舉辦次數很少,且其形式和內容缺乏較好的構思和策劃,不能起到輔助課程教學以及德育實踐的作用。

三、高中地理課程德育滲透的改進路徑

1.系統挖掘教材的德育素材,開發校本教材

前文已經提到,當前對于新教材中德育素材的發掘十分不足,加之受限于教師知識儲備,地理課堂中的德育教學呈“碎片化”的特征,不成體系。因此,對當前地理教材所蘊含的德育素材進行充分發掘和歸納整理則顯得十分重要。應對當前教材進行充分解析并詳細發掘其中的德育素材,將其歸納整理形成校本教材,便于一線教師參考并成體系地開展課程中的德育滲透教學,也可作為課下讀本方便學生自主鞏固學習。在發掘德育素材時首先應對教材進行德育內容評估,將不同的德育內容進行分類。比如賈煒等將中學德育內容分為品德養成、政治認同、文化自信以及國家意識四個方面[4]。其次,在發掘德育素材和編寫德育內容時建議先提出問題、后在回答問題的過程中附背景資料和德育內容,爭取在教學中滲透德育,在德育中鞏固教學。本文以新教材“3S”技術中全球衛星導航系統(GNSS)為例做簡要介紹。

【提出問題】過去的3S技術通常指GIS、RS、GPS,而如今課本卻將3S技術定義為GIS、RS、GNSS,這是為什么呢?

【回答問題】教材中對于GNSS的相關敘述為“全球衛星導航系統泛指所有的導航系統,如我國的北斗衛星導航系統(BDS)、美國的全球定位系統(GPS)、俄羅斯的格洛納斯衛星導航系統(GLONASS)等”。在過去衛星導航技術是美國GPS一家獨大,而當今世界衛星導航技術已經不是美國一家獨大,我國獨立自主發展的北斗導航已經打破了美國的壟斷。

【背景資料】在過去很長一段時間,全球幾乎所有國家在衛星定位導航技術上無論軍用還是民用均采用美國的GPS,但在1993年,美國軍方無端懷疑我國“銀河號”商船攜帶違禁物,強行登船檢查,并關閉GPS導航,導致“銀河號”在海上迷路;1996年中國“東風”系列導彈試射,在第一顆成功命中目標后,美國再次關閉GPS服務,導致后續導彈發射失敗;而到了2003年,歐洲發展“伽利略”系統,邀請中國參加。中國對此進行了巨額投入,但卻被歐洲航天局處處設障,將中國排除在外。最終中國交了巨額學費,在導航技術上卻沒有實質性進展。實際上如果一直依靠別人,在關鍵時刻我們一定會受到意想不到的巨大損失。一次次的屈辱使中國意識到必須獨立自主研發我們自己的導航技術。而北斗衛星導航系統也在我國科技人員的艱苦奮斗下取得了成功(在教學中滲透德育)。

GNSS技術可起到導航、提供精確的坐標(經度、緯度、高程)等作用,對于一個國家的國防安全有著極其重大的意義。同時,GNSS與RS、GIS一起被稱為3S技術,也有著重要的國防意義(在德育中鞏固教學)。

【德育成效】學生通過了解我國發展北斗導航的曲折歷程,首先可加深對于全球衛星導航系統定義以及作用的理解,其次加深民族自信心和自豪感,明白獨立自主、艱苦奮斗的重要性,培養自己自立、自強、自主的能力。

此外,在新版教材中適合滲透德育,并通過德育鞏固教學的知識點還有很多,例如,中國射電望遠鏡的建設歷程,可滲透南仁東院士艱苦創業的德育素材,在突出中國精神的同時也可將射電望遠鏡的建設與喀斯特地貌相聯系,設置相關的探究活動,即貴州的射電望遠鏡選址在哪種地貌類型以及為何建設在此類地貌上?又如,新版必修二中環境承載力相關章節,可以電視劇《山海情》為背景,以引導當地吊莊移民為切入點,在此基礎上,分析當地為何要吊莊移民,從而使學生對“環境承載力”這一概念有更好理解。在這個過程中也突出了黨的領導對區域發展的促進作用。

因此在教學過程中應充分挖掘教材德育內容,并與相關知識點相聯系,從而起到在教學中滲透德育在德育中鞏固教學的作用。

2.重視教師隊伍建設,提升教師素養

教師隊伍水平決定著德育滲透下的學科教學效果的好壞[6]。習近平總書記曾提出新時期的好老師要有理想信念、道德情操、扎實學識以及仁愛之心。實際上教師本身所起到的道德示范作用在德育教育中起到了非常重要的作用[7]。而在高中一線教學中,學生學科成績是一個重要的評價指標。如何在促進學生學科成績的基礎上,對學生輸出更多優質的德育教學,對一線教師的專業技能提出了很高的要求。目前浙江省內較為單一的講座式培訓往往有著較大的局限性,因此,除了對高中學科教材、教學模式、課下實踐活動的探索外,教師專業技能的培訓內容及形式也是一個重要的研究內容。

3.豐富德育滲透形式

地理學是一門實踐性很強的學科,實地調查、課下學科知識拓展競賽等活動相比于簡單的課堂教學有著更好的教學效果,有條件的情況下,更廣闊的區域性調查或實踐(西北地區國家電網分布的調研、近年來國家扶貧知識的了解等)更容易增強學生的愛國情感及凝聚力,而上海則建立了地理學科研究德育實訓基地,且取得了非常不錯的反響[8]。近年浙江省很多中學開展了豐富的暑期研學活動,但當前研學基地多選取為東部發達地區,在今后研學地點的選取中,應重視西部地區研學地點的選取。相比于東部發達地區,西部地區研學可滲透更多的德育教學,如東西部經濟差距以及政府近些年在扶困扶貧上所做的努力及成效。此類研學活動會更加開闊學生的視野,在無數扶貧工作者感人事例的感召下,學生對于國家的認同感以及努力學習報效國家的意識也會大大加深。

豐富學科教室的內容,將地理學科教室同時打造成地理德育實訓教室。與地理前沿聯系較深的德育素材和實例均可展示在地理學科教室中,如中國天宮空間站、祝融火星車、悟空號暗物質粒子探測衛星等。這些帶有中國傳統特色的科技成果均處于世界前列,對于增強學生的文化自信和民族自豪感有著深刻的影響。

4.基于PDCA循環理論不斷完善德育滲透模式

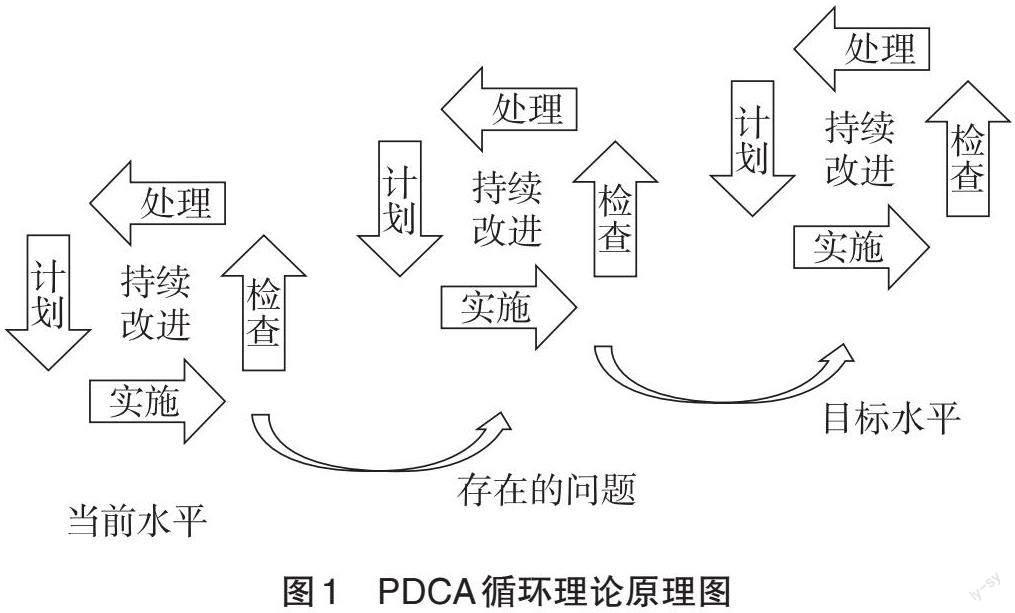

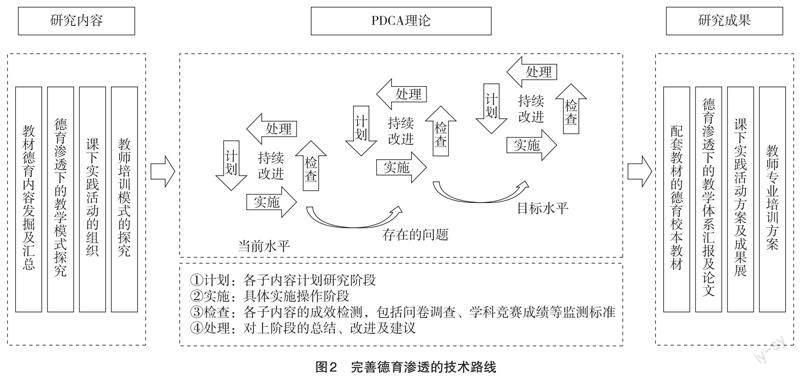

當前浙江省內地理教學中的德育探索依然處于早期階段,需要根據學生反饋以及德育成效來改進德育滲透的方式。本文建議通過PDCA循環理論(圖1)來不斷改進德育滲透模式[9]。即將德育滲透研究分為計劃(Plan)、實施(Do)、檢查(Check)、處理(Act)四個階段,通過不斷改進的機制完善最終的結果。

具體實踐路線是在計劃、實踐的過程中通過問卷等反饋形式,發現德育滲透中存在的問題,并及時處理,不斷循環完善最終的成果,取得較好的德育成效(圖2)。

四、結語

浙江省新教材高一階段課程難度的降低,為地理教學中的德育滲透提供了條件。但當前浙江省地理課程中的德育滲透仍存在較多的問題。在德育教育重要性凸顯的今天,應更加注重德育滲透下的教師專業發展,對高中學段地理教材德育內容進行歸類整理、對德育滲透下的課堂教學模式進行更深入的探索、并根據反饋結果不斷地完善地理學科教學中的德育滲透模式,在教學中滲透德育,在德育中鞏固教學。

參考文獻:

[1] 卜兆軍,楊斌.新高考形勢下高中德育教育中的問題分析及對策探究[J].科學咨詢(教育科研),2021(8):133-134.

[2] 李世建.關于新形勢下高中德育教育的積極探索[J].才智,2020(15):140.

[3] 薛圣哲.論德育教育在中學地理教學中的滲透[J].科技視界,2019(27):164-165.

[4] 賈煒等.基于課程德育一體化的教材評估分析研究——以地理學科為例[J].地理教學,2021(9):20-24.

[5] 吳啟清.中學地理課程中的德育實踐探索[J].科學咨詢(科技·管理),2020(7):183.

[6] 陳立新.中學地理課程中的德育實踐探索[J].科技風,2019(32):87.

[7] 馬曉梅.論如何在高中地理教學中滲透德育教育[J].高考,2020(34):90-92.

[8] 賀小燕.上海市地理學科研究德育實訓基地[J].地理教學,2018(14):2.

[9] 朱利青.應用PDCA理論構建基于地理實踐力培養的假期作業模式探究[J].中學地理教學參考(上半月),2019(11):13-17.