傳說的“層累”與“變易”:再論《白蛇傳》的演變

[摘 要]第一批進(jìn)入國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)名錄的《白蛇傳》是中國傳說的代表性作品。其演變?cè)凇罢f什么”“怎樣傳”和“為什么說”三個(gè)方面呈現(xiàn)“層累”規(guī)律:一是敘事內(nèi)容以向前溯源、向后推想和翻轉(zhuǎn)敘事的方式不斷疊加,二是傳播方式以口耳相傳向多元化的方式層累,三是敘事主題從單一禁忌向多重意義層累。《白蛇傳》由地域性傳說向全國乃至世界的擴(kuò)展,展現(xiàn)出傳說有規(guī)律地不斷層累,同時(shí)也在不斷變易,每一個(gè)時(shí)代的傳說都是敘事內(nèi)容與技術(shù)革新和思想變遷博弈融合的結(jié)果。

[關(guān)鍵詞]《白蛇傳》;傳說;層累;變易;敘事

傳說是在歷史傳承與地域傳播過程中不斷在地化、時(shí)代化的,無論其表現(xiàn)形態(tài)是什么,傳播的內(nèi)容及思想意義始終是重要因素,傳說內(nèi)容的傳奇性、意義的當(dāng)下價(jià)值及歷史價(jià)值就成為傳說在時(shí)空中流轉(zhuǎn)的重要因素。劉錫誠先生在研究傳說《梁山伯與祝英臺(tái)》的演變規(guī)律時(shí)曾總結(jié):

戲曲、電影給民間傳說的生存帶來了深刻的影響:一方面,使梁祝傳說的情節(jié)固定化了,原來在農(nóng)民中流傳的多種多樣的傳說,自覺不自覺地向戲曲故事和電影故事靠攏,單一化、模式化了,原生態(tài)的傳說的面貌逐漸變形;另一方面,使民間的梁祝傳說失去了傳播和傳承的市場和渠道,在民眾的記憶中逐漸淡化,甚至漸而萎縮。1

從傳說的傳播形態(tài)方面的變化而言,戲曲與電影一方面對(duì)民間傳說的生存確實(shí)起到單一化、模式化的作用,但另一方面也為民間傳說產(chǎn)生更廣泛的影響起到重要作用,戲曲與電影只是傳說演變過程中內(nèi)外驅(qū)動(dòng)力中的一部分因素。作為一種極易“集大成”的民間敘事,傳說的演變既受制于敘事演變的內(nèi)部規(guī)律,也受外部技術(shù)世界與思想文化的影響。楊家將傳說、梁祝傳說、孟姜女傳說、牛郎織女傳說、包公傳說、關(guān)公傳說、濟(jì)公傳說等從內(nèi)容到形式、意義的演變歷程與《白蛇傳》有很大程度的相似性,此類傳說的敘事演變是否已經(jīng)有某種規(guī)律可循,本文借用史學(xué)家顧頡剛先生“古史層累說”的“層累”概念,通過對(duì)經(jīng)典傳說《白蛇傳》的敘事內(nèi)容與敘事意義的歷史考察,探索傳說演變的價(jià)值與意義。

一、傳什么:敘事內(nèi)容的“層累”

陳麗娜博士曾就《白蛇傳》敘事內(nèi)容的發(fā)展,將之分期為三。

基型期:唐·《博異志·白蛇記》,宋·《夷堅(jiān)志·孫知縣妻》《清平山堂話本·西湖三塔記》,發(fā)展期:明·馮夢(mèng)龍《白娘子永鎮(zhèn)雷峰塔》清·黃圖珌《雷峰塔傳奇》,成熟期:清·方成培《雷峰塔傳奇》。1

這也是《白蛇傳》百年研究中,頗具代表性的一種分期法。根據(jù)筆者搜集的相關(guān)資料,《白蛇傳》從萌芽至成熟,經(jīng)歷大約800年的時(shí)間,至清代基本完成,但在近100年間,有多種力量進(jìn)入《白蛇傳》的再創(chuàng)作,形成《白蛇傳》的“互文”。《白蛇傳》的經(jīng)典情節(jié)成為一種文化的共性知識(shí)后,其中的人物、角色、情節(jié)繼續(xù)被闡釋與生發(fā)。

如其發(fā)展期,通俗小說與戲曲在當(dāng)時(shí)的江浙一帶影響巨大,進(jìn)入清代以后,與馮本非常相近的一系列戲曲中,以黃圖珌《雷峰塔傳奇》(1838)2最為知名;戲曲改編中,傳為佳話的還有伶人陳嘉言父女合作的《雷峰塔》,這是至今所知最早的一個(gè)有女性參與《白蛇傳》創(chuàng)作的記錄。發(fā)展期中很多著名的情節(jié),在此后《白蛇傳》的演變中都被繼承,如游湖借傘、贈(zèng)銀完婚等,陳嘉言父女所增加的產(chǎn)子、祭塔等情節(jié)在此后的《白蛇傳》文人寫定本中也得以保存。

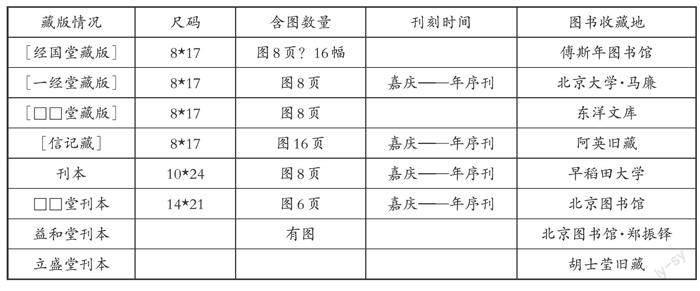

清代乾隆時(shí)期至民國初期可視為《白蛇傳》的成熟時(shí)期,其主要標(biāo)志有二:一是參與《白蛇傳》記錄、修改的民間與文人力量眾多;二是情節(jié)極大豐富,成為《白蛇傳》的基本框架。方成培《雷峰塔傳奇》(乾隆三十六年,1771年)是流傳下來的《白蛇傳》的成熟戲曲文本,其中已有許仕麟中狀元救母、小青與法海一同放白娘子出塔等內(nèi)容。然而方本主要適用于劇場演出,分角飾演劇本在一般性的閱讀中較難流行開來。稍晚,托名為玉山主人所作的《雷峰塔奇?zhèn)鳌罚ù蠹s初刊于清嘉慶十一年,1806年)已脫離戲曲式寫作而為通俗小說,結(jié)合當(dāng)時(shí)民間口頭流傳、坊間曲藝搬演的《白蛇傳》中已有內(nèi)容,成為一部包括白蛇出身、白許相戀、生子救母三大部分的通俗小說。據(jù)大塚秀高《增補(bǔ)中國通俗小說書目》所載,《雷峰塔奇?zhèn)鳌?的條目信息為“22031雷峰塔奇?zhèn)?卷13則玉山主人”,其列有8個(gè)藏本,這些藏本的基本信息見表(其中空白及□處表示信息不明)。

這些版本流布在以北京為中心的華北地區(qū),而不僅僅局限于江浙滬閩等南方地區(qū)。另有早稻田大學(xué)藏光緒二十六年(1900年)刊10行24字無圖小型本《后續(xù)雷峰塔》(淮陽成文信記刊),4卷60回。《雷峰塔奇?zhèn)鳌纺軌蛄粝螺^多藏本,與其在當(dāng)時(shí)的刊刻量大、流通范圍廣、易于搜集等有密切關(guān)系。白話小說《義妖傳》(于1810年出版)及坊間流傳的《繡像雷峰塔》《繪圖義妖傳》等圖文并茂的通俗小說,大多包括《雷峰塔奇?zhèn)鳌返膬?nèi)容,不過在文字上有大幅增減,尤其是繪圖版的《白蛇傳》,更與今日專供兒童閱讀的繪本書有相近似的功能。此后通俗小說中以民國時(shí)期題名“夢(mèng)花館主人”作的《寓言諷世說部前后白蛇傳》為代表,多是在這三個(gè)版本的基礎(chǔ)上敷衍而成。

趙景深、傅惜華等學(xué)者都將《義妖傳》等歸入彈詞一類,雖然這些文本均可進(jìn)行說唱表演,但流傳下來的白話文本在其可讀性上與擬話本小說一脈相承,是文人改編和再創(chuàng)作的可閱讀的文本。《白蛇傳》小說方便識(shí)字的說唱者更好地引用與改編,從而推動(dòng)了民間說唱藝術(shù)的發(fā)展,其內(nèi)容基本包括《白蛇傳》的前因后果,識(shí)字民眾通過繪圖版和白話文閱讀,能更深入地了解和接受《白蛇傳》。從馮夢(mèng)龍至方成培的演變期,無論是擬話本小說的創(chuàng)作,還是戲曲的改編完善,《白蛇傳》的主要流傳地區(qū)還是在雷峰塔、金山寺所在地的江浙一帶,但是方成培以后,從玉山主人的《雷峰塔奇?zhèn)鳌贰读x妖傳》再至坊間流傳的各種繪圖版白蛇傳的故事,已經(jīng)突破了說唱藝術(shù)的語言限制,與印刷術(shù)的迅猛發(fā)展結(jié)合在一起,雖然刊刻之地仍以江南為主,但書籍的流通卻迅速擴(kuò)展至全國各地。

《白蛇傳》在“三期”之外,目前處于內(nèi)容演變與異化并行的時(shí)期。民國以來,民間文化在民族復(fù)興運(yùn)動(dòng)中被視為重要?jiǎng)恿褪侄危诙鄠鳌⑽娜烁膶懠半娪啊⒃拕 ⑽鑴 ?dòng)漫等更加倚重技術(shù)性發(fā)展的文學(xué)媒介出現(xiàn),《白蛇傳》的多元演繹更加豐富。在敘事內(nèi)容中,幾部有影響力的作品,在《白蛇傳》的互文背景下,呈現(xiàn)出較大的變異。據(jù)孫正國博士《白蛇傳》研究的相關(guān)統(tǒng)計(jì),自1926年以來,除了邵醉翁導(dǎo)演的《白蛇傳》,還有電影、電視劇和舞臺(tái)劇20部,其中,日本2部電影,新加坡1部電視劇,英國1部電影;中國內(nèi)地7部電影和1部電視劇,臺(tái)灣地區(qū)2部電影、1部電視劇,香港地區(qū)3部電影、1部電視劇、1部舞臺(tái)劇。1近10余年來,還有白蛇游戲、模仿秀、微電影等多種媒介參與到《白蛇傳》的演變中來。盡管《白蛇傳》在敘事內(nèi)容上千差萬別,根據(jù)筆者對(duì)在校大學(xué)生近20年持續(xù)的問卷調(diào)查和訪談,認(rèn)為至今最有影響力的仍屬夏祖輝導(dǎo)演的《新白娘子傳奇》(1992年),其次為徐克導(dǎo)演的電影《青蛇》(1993年)。《新白娘子傳奇》基本忠于清代通俗小說玉山主人的《雷峰塔奇?zhèn)鳌芳皠”尽读x妖傳》,電影《青蛇》則以李碧華的同名小說《青蛇》為藍(lán)本。前者是《白蛇傳》成熟期形成的作品,后者則是以原傳說中的配角小青為主人公的《白蛇傳》的衍生產(chǎn)品。

自清代中期以來,“白蛇前傳”“白蛇正傳”“白蛇后傳”“白蛇別傳”四個(gè)版塊構(gòu)成《白蛇傳》敘事內(nèi)容的主體。其中,“白蛇正傳”主要形成于發(fā)展期,“前傳”與“后傳”形成于成熟期,“別傳”則主要形成于變易期。從萌芽至發(fā)展與變易,《白蛇傳》在敘事內(nèi)容上大體呈現(xiàn)向前溯源、向后推想與翻轉(zhuǎn)敘事三種層累規(guī)律。

向前溯源:追問主體故事發(fā)生的緣由,這也是中國傳說中能夠形成較為大型規(guī)模傳說的最常見的層累方式。愛情類傳說如牛郎織女傳說、梁祝傳說、孟姜女傳說中,對(duì)男女主人公的故事何以發(fā)生,即故事內(nèi)容主體的前情進(jìn)行補(bǔ)充性敘事。“為什么愛”在“白蛇前傳”中多被賦予宿命的或佛教的轉(zhuǎn)世輪回思想;敘事內(nèi)容上,表現(xiàn)為對(duì)于白娘子與許仙之間愛情產(chǎn)生的原因進(jìn)行各種補(bǔ)充敘事,尤其以報(bào)恩式前傳為主,如敘說白蛇為許仙的前世所救,故在修煉成功前必須“還情報(bào)恩”(此為《雷峰塔奇?zhèn)鳌放c《新白娘子傳奇》等異文所采用)。“向前溯源”的層累方式在傳說中甚至出現(xiàn)“混搭”,如多地的民間故事中,將牛郎織女投胎轉(zhuǎn)世為梁祝或孟姜女與范杞良等。“向前溯源”主要發(fā)生于傳說的發(fā)展期,并在成熟期得到穩(wěn)定,從而成為傳說主體的“前傳”。

向后推想:追問“愛過后又如何”,即傳說的主體愛情故事以悲劇結(jié)局后,敘事情節(jié)上會(huì)如何延續(xù),這往往也是一種敘事時(shí)間上的延續(xù)。敘事的角色轉(zhuǎn)換往往是圍繞“正傳”主人公的后代、轉(zhuǎn)世等身份展開。如“白蛇正傳”中,以許仙入金山寺、白蛇鎮(zhèn)壓塔底為結(jié)局,《白蛇傳》的“向后推想”以白蛇之子許仕麟為中心人物,展開“孝子救母”的故事。在《雷峰塔奇?zhèn)鳌贰读x妖傳》《雷峰塔傳奇》及眾多民間口頭流傳的傳說中,白娘子產(chǎn)子后被壓塔底,小青百般設(shè)法,不能得救,直至多年后,許仕麟中狀元方祭塔救母,合家團(tuán)聚。這也是當(dāng)代流傳甚廣的《新白娘子傳奇》影視劇作及同名電視小說(筆名牧樵所著,1992年出版,其內(nèi)容與電視劇大體相同,但仍在細(xì)節(jié)上稍有差別)的推想內(nèi)容,《新白娘子傳奇》又別以許仕麟與兔精之間的愛情糾葛、與表妹之間的婚約展開。在其他民間傳說中表現(xiàn)為孟姜女哭長城后,投胎轉(zhuǎn)世為其他傳說的女主人公,或“牛郎織女”與“董永與七仙女”的傳說相疊加,故而生子董仲舒,再衍生出董仲舒的傳說等。

傳說演變過程中向后推想的敘事技巧,并非新生出一種情節(jié)或母題,往往是采用民間故事中常見的母題。如《白蛇傳》中的許仕麟救母是“白蛇后傳”的主體內(nèi)容,而“子救母”則是中國民間故事或文人創(chuàng)作中常見的母題,中國傳統(tǒng)的民間戲曲、傳說中,《沉香救母》《目連救母》《爹十七,兒十八》等故事均有“子救母”或“子救父”類母題。

翻轉(zhuǎn)敘事:脫離《白蛇傳》原敘事框架,改變?cè)瓟⑹氯宋锏闹鞔侮P(guān)系,蔓生出以次為主的故事。“白蛇正傳”中的主人公無疑是白娘子與許仙,原敘事框架中小青、法海等只是配角,第三人稱視角下以白娘子和許仙二人的愛情傳奇為主線,但“翻轉(zhuǎn)敘事”則顛覆原有敘事視角,以小青或法海為主角,以第一人稱或第二人稱視角敘事,改變或新增人物關(guān)系模式,較為典型的是將小青與白娘子的姐妹關(guān)系、主仆關(guān)系變而為三角戀甚至同性戀關(guān)系,如李碧華的《青蛇》等,又甚至將法海與許仙的關(guān)系、法海與白娘子的關(guān)系情欲化,后者較為典型的為小青與法海各自安排愛情故事,穿插在白娘子與許仙的愛情故事之間,如《新白娘子傳奇》及《新白蛇傳》等影視劇作改編的續(xù)集等。翻轉(zhuǎn)敘事不僅僅發(fā)生在當(dāng)代,甚至從《白蛇傳》的萌芽之初,就是一種翻轉(zhuǎn),將原來的“蛇精女害/吃男人”的人物關(guān)系翻轉(zhuǎn)而為“蛇女愛人間男子”。

就翻轉(zhuǎn)敘事而言,幾乎每一次講述都是重述,都意味著對(duì)原有故事的一次新敘事,且是顛覆性的,如好人往往變成壞人,或者壞人變成好人,有時(shí)是次要角色變成主要角色,而主要角色變成次要角色。在《白蛇傳》的萌芽與發(fā)展期,白蛇由壞人(妖)逐漸變成好人(妖/仙),許仙由受害人變而為愛情中的“英雄”,法海由正義的鎮(zhèn)妖者變而為破壞他人婚姻的衛(wèi)道士,后又在當(dāng)代被翻轉(zhuǎn)為心存善念或塵心未絕的仁者等。在《白蛇傳》近千年的演變過程中,翻轉(zhuǎn)總是在發(fā)生。尤其是當(dāng)代的變易時(shí)期,由于女性寫作更多地參與到《白蛇傳》的演變中來,傳統(tǒng)角色的極端化和翻轉(zhuǎn)就格外容易發(fā)生,故事中沉默的部分常常被挖掘出來,拋棄傳說長期以來的第三人稱敘事,個(gè)人的聲音在敘事中越來越重要。

《白蛇傳》在敘事內(nèi)容上的向前溯源、向后推想與翻轉(zhuǎn)敘事也可理解為故事敘事技巧上不斷層累集中于一則傳說的演變,其具體的演變與不同時(shí)代的傳播技術(shù)、思想文化緊密聯(lián)系在一起。

二、如何傳:傳播方式的層累律

當(dāng)以“傳說”來指稱某一類故事時(shí),往往僅就敘事內(nèi)容而言。語言與文字曾被視為傳說的主要形態(tài),但事實(shí)上這是一種“經(jīng)驗(yàn)的錯(cuò)覺”,僅就《白蛇傳》在日常生活中的傳播形態(tài)即可分為以下幾類。

首先是語言與文字。口頭語言通常被視為民間傳說的重要形成途徑,然而書面文字卻是記錄保存口頭語言的重要手段,口頭語言中既有傳說專門的、集中的講述,也有日常生活中的靈活運(yùn)用所涉及的相關(guān)基本知識(shí)。語言一旦訴諸文字,往往由此得以保存而進(jìn)入其他傳播渠道,文字本身既參與傳說的記錄、保存,也參與傳說的修改、再創(chuàng)作等。《白蛇傳》在口頭文本的記錄整理、文字的記錄與創(chuàng)作等方面積累了大量的資料,進(jìn)入人們?nèi)粘I畹男蕾p與閱讀,至少有近千年的歷史。近百年來,隨著文字的普及、男女受教育權(quán)的平等化,更多的人,尤其是女性參與到《白蛇傳》的改編、再創(chuàng)作與故事的續(xù)寫之中來。總體說來,語言與文字在《白蛇傳》的演變中是層累的基礎(chǔ)。

其次是民間藝術(shù)。民間藝術(shù)多以民間故事常見的故事題材為創(chuàng)作表現(xiàn)的內(nèi)容,在剪紙、木版年畫等圖形藝術(shù)中,《白蛇傳》是常見題材,全國多個(gè)地方的民間小戲和不斷改良發(fā)展的京劇、昆曲等曲種中也有《白蛇傳》劇目。《白蛇傳》在鎮(zhèn)江、杭州等具有地理真實(shí)性的流傳區(qū)域,還與金山寺、保和堂、西湖斷橋與雷峰塔等建筑藝術(shù)相結(jié)合,成為建筑文化的重要組成部分。各種以《白蛇傳》為題材的舞蹈及地方戲也十分豐富,據(jù)潘江東1981年《白蛇故事研究》所附資料匯編,收錄的戲曲就有23類51篇,包括昆曲、皮黃、梆子戲、灘黃戲、越劇、福州戲、閩劇、粵戲、滇戲、川劇、嘣嘣戲、寶卷、彈詞、福州平話、廣州木魚書南音、大鼓書、子弟書、馬頭調(diào)、牌子曲、岔曲、群曲、山歌、閩南歌謠等。1曾子良先生曾就臺(tái)灣的歌仔冊(cè)中演唱的《白蛇傳》進(jìn)行過比較,這些民間表演藝術(shù)與清代方成培的《雷峰塔傳奇》有著密切關(guān)系,即這一類唱與表演的內(nèi)容改編自中國歷史與民間故事,“改編各種小說、戲曲類”所占比例很高,“而且在改編的過程中,大抵都維持原來的故事架構(gòu)”1。

《白蛇傳》自19世紀(jì)末至21世紀(jì)傳播的重要載體,以真人電視電影、動(dòng)漫電視電影等方式出現(xiàn)。一種新技術(shù)出現(xiàn),往往易與傳說較為穩(wěn)定的內(nèi)容迅速結(jié)合,成為傳說發(fā)展的有機(jī)組成部分。新媒體伴隨而來的有生活方式、政治傾向、意識(shí)形態(tài)等方面的變化,這些也必然在《白蛇傳》中體現(xiàn)出來。

《白蛇傳》以豐富多樣的形態(tài)滲入人們的生活,傳播方式隨著歷史潮流不斷地發(fā)生變化,逐漸層累地形成當(dāng)前《白蛇傳》豐富傳承及變異的主要制約與形成因素。歸納起來,《白蛇傳》在傳播方式上的層累主要有以下規(guī)律。

口頭傳播為傳說傳播之起源,并在早期的發(fā)展中發(fā)揮重要的作用,文人記錄可為佐證。唐宋時(shí)期留下的種種文獻(xiàn)資料表明,當(dāng)時(shí)的《白蛇傳說》是以零散且分布廣泛的地域向情節(jié)不斷豐富而地域逐漸集中的方式累積而成《白蛇傳》的雛形《西湖三塔記》的,唐代尚未有明確的資料記載此類傳說除民間口頭傳講外,還有其他傳播形態(tài),但以靈怪類的江湖說話在宋代發(fā)展而言,對(duì)內(nèi)容的豐富起到了較為重要的作用。

多種民間藝術(shù)的“借用”與“展演”是傳說傳播的一大推動(dòng)力。就目前《白蛇傳》表演藝術(shù)的歷史及門類來看,豐富性令人驚嘆,且評(píng)彈、京劇、說唱等對(duì)《白蛇傳》的改編主要以文人的寫定本為依據(jù),改編有限,一經(jīng)民間藝術(shù)“借用”與“展演”,則其一對(duì)多的傳播方式遠(yuǎn)優(yōu)于以一對(duì)一的通俗小說閱讀和口頭講述的小范圍(一至數(shù)名聽眾,遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于劇場或茶館演出的小團(tuán)體對(duì)大群體的范圍)。如此,《白蛇傳》又進(jìn)一步擴(kuò)大其影響。

專業(yè)的藝人/文人在《白蛇傳》的發(fā)展期起到重要的推動(dòng)作用。明清時(shí)期,包括馮夢(mèng)龍、方成培、玉山主人、陳嘉言父女在內(nèi)的文人、藝人都參與了《白蛇傳》敘事內(nèi)容的層累。能夠支持專業(yè)的藝人/文人將個(gè)體改編及再創(chuàng)作與口頭流傳的《白蛇傳》融合的重要原因之一,是專業(yè)藝人與文人再創(chuàng)作的文本的載體——書籍的推廣與流通。明清時(shí)期是中國的印刷術(shù)發(fā)生翻天覆地變化的時(shí)期,陳大康先生在《明代通俗小說史》曾言,文學(xué)發(fā)展的五大合力中,技術(shù)性的力量不可低估,如文字的承載媒介——印刷術(shù)的發(fā)展對(duì)于文學(xué)的流傳與形成起著十分重要的作用。孫楷第先生在《中國通俗小說書目》中載玉山主人著《雷峰塔奇?zhèn)鳌分杏腥缦虏聹y:

雷峰塔奇?zhèn)魑寰硎?jié)

存嘉慶十一年坊刊本,封面題“姑蘇原本”。

清無名氏撰。題“玉花堂主人”。首芝山吳炳文序。云友玉堂山主人作,據(jù)此則作者殆昆山人。1

明代的印刷業(yè)在福建、江浙之地發(fā)展較快,而這些地方又是《白蛇傳》流傳的主要地區(qū),有著一定的民眾基礎(chǔ),與書籍的流傳迅速融合,從而成為一股新的力量,將傳說推廣得更為廣泛,最終突破南北文化的差異和民間語言的差異,以書籍的傳播而達(dá)到全國性流傳。這是《白蛇傳》成熟時(shí)期的傳播背景,就《白蛇傳》在口頭傳播與文人書寫這兩大領(lǐng)域的交互情況來看,二者從來沒有出現(xiàn)絕對(duì)的民間或者絕對(duì)的文人的區(qū)別,傳說的內(nèi)容既為民間所鐘愛,也為有一定創(chuàng)新意識(shí)并具有較高文字水平的文人所欣賞。

技術(shù)革新與思想革新成為傳說層累的新動(dòng)力。民國以來,因?yàn)榧夹g(shù)革新,《白蛇傳》的戲曲表演、電影藝術(shù)等形式較之傳統(tǒng)的口頭傳說與書籍傳播,有了更大的影響力,甚至借助于語言的翻譯、交通工具的巨大變革,《白蛇傳》向海外市場的開拓成為可能并影響甚廣,如云門舞劇《白蛇傳》《新白娘子傳奇》等向歐美、亞非地區(qū)的傳播等,技術(shù)革新對(duì)于《白蛇傳》本身的影響往往還與技術(shù)的力量帶來的思想文化的變革關(guān)系密切。

三、為何傳:傳說內(nèi)涵的層累與異化

任何傳說都是一定歷史時(shí)期民眾心理真實(shí)的反映,其思想文化內(nèi)涵也在不斷的演變中得以層累形成。《白蛇傳》在形成初期,只是“蛇妖害人”母題的小故事,很多研究者認(rèn)為這是緣于中國古老的神話中人首蛇身的圖騰崇拜在時(shí)間的長河中漸漸蛻去其神秘性與感召力,母系氏族社會(huì)遺留在神話中的痕跡也漸漸消除,女神的地位漸漸降低,由神而妖,而父權(quán)制社會(huì)對(duì)于男性權(quán)力不斷提高,對(duì)于女性地位不斷壓制,導(dǎo)致從“性”的力量對(duì)女性進(jìn)行貶抑,終致民間流傳大量人與女妖、女鬼等偶遇而被害的“傳言”。人與異類女性交合對(duì)男性有致命傷害成為《白蛇傳》早期故事的主題。陳建憲認(rèn)為東西方《白蛇傳》中人物形象的演化反映出千年之前從最初的禁忌狀態(tài)下,蛇妖所代表的男權(quán)文化對(duì)于女性和異類的偏見與丑化。2

《白蛇傳》的發(fā)展期,恰逢明代“情學(xué)”思想在李贄、馮夢(mèng)龍等文學(xué)家、思想家的推動(dòng)下不斷與民間歌謠等民間文化相遇、相融的時(shí)期,女性是否有著更強(qiáng)烈的情欲、其情欲是否合理等問題在《白蛇傳》的演變中,主要圍繞女性(白蛇)對(duì)情欲的追求而展開,思想上的探尋與思辨在傳說的演變體現(xiàn)為白娘子形象的矛盾:一方面是欲望的象征,另一方面又是愛與美的結(jié)合,父權(quán)文化上升時(shí)期所寄寓于傳說的“美色禍水”等思想被弱化。

近百年來,《白蛇傳》的傳承與變異存在于中國逐漸擺脫殖民統(tǒng)治和封建統(tǒng)治的過程中。這一歷史時(shí)期的《白蛇傳》故事與成熟期的《白蛇傳》(以《雷峰塔奇?zhèn)鳌窞榇恚┳髌废啾龋霈F(xiàn)了幾個(gè)重要的變化:一是女性作家越來越多地介入到《白蛇傳》的重寫與敘事,且對(duì)男性導(dǎo)演及改編者產(chǎn)生了重要影響;二是《白蛇傳》中傳統(tǒng)的以“白蛇”為敘事主角的視角不斷改變,《白蛇傳》不斷被新的視角加以演述,從而引發(fā)文化和哲學(xué)的思考。孫正國在《白蛇傳》故事傳統(tǒng)的論述中曾指出,“亞洲(以中國為主)口頭傳統(tǒng)則受到文人書面?zhèn)鹘y(tǒng)的推動(dòng)性影響,尤其在故事主題和角色性質(zhì)上發(fā)生了轉(zhuǎn)折性變化。當(dāng)然,這一變化表面看起來是文人書面?zhèn)鹘y(tǒng)所致,本質(zhì)上則是口頭傳統(tǒng)自身的流變趨勢(shì)投射到文人書面?zhèn)鹘y(tǒng)的一個(gè)結(jié)果,因?yàn)橹袊娜藭鎮(zhèn)鹘y(tǒng)的形成與發(fā)展,始終有一種建基于口頭傳統(tǒng)而又求證于口頭傳統(tǒng)的歷史取向”1。

筆者以為,不能忽視文人傳統(tǒng)在《白蛇傳》的形成過程中起到的巨大作用,尤其是女性文人參與口頭演述與寫作過程時(shí),更加影響傳說的人物關(guān)系、思想文化內(nèi)涵等。在歷史上,“文人在這種背景下成為《白蛇傳》轉(zhuǎn)折的引導(dǎo)者,將白蛇人性化,并定格到傳統(tǒng)中國的家庭結(jié)構(gòu)中成為溫柔敦厚、美麗賢良的家庭主婦形象。可以看出,無論是書面系統(tǒng),還是表演系統(tǒng),《白蛇傳》演化、發(fā)展的依據(jù)都是口頭媒介之上的口頭傳統(tǒng),是與生活與主體密切相關(guān)的口頭傳統(tǒng)”2。《白蛇傳》在長達(dá)千年的演變過程中主要由男性文人執(zhí)筆的“白娘子”形象,經(jīng)過近百年的女性文人之筆改寫,《白蛇傳》中的白娘子、小青、許仙、法海等形象,在故事情節(jié)未大變動(dòng)的情況下,人物行動(dòng)的內(nèi)因卻有了千姿百態(tài)的分化。自清代以來,女性藝人就開始加入到傳說的曲藝表演改編與記錄中來,女性不斷參與敘述、表演和創(chuàng)作,尤其是近百年來男女平等觀念、女性主義思潮等對(duì)男權(quán)思想體系的沖擊,尤其是“婦女也頂半邊天”的政治宣傳口號(hào)之下,女性文化的發(fā)展與變化極其復(fù)雜,這些都是以李碧華為代表的《白蛇傳》異文得以產(chǎn)生的文化驅(qū)動(dòng)力。

文化思想的演變層累形成了《白蛇傳》的多元化生態(tài),從集體性敘述到當(dāng)代個(gè)人化及小眾的另類表述,均代表了不同歷史時(shí)期文化寄寓于傳說的期待。云門舞劇《白蛇傳》、田啟元舞臺(tái)劇《白水》與《水幽》、大荒詩劇《雷峰塔》、張曉風(fēng)散文《許士林的獨(dú)白》和許悔之現(xiàn)代詩《白蛇說》、張恨水小說《白蛇傳》、李銳和蔣韻的《人間》、蔡志忠漫畫《白蛇傳——雷峰塔下的傳奇》、曾永義京劇《青白蛇》等從創(chuàng)作上展現(xiàn)出性別文化在《白蛇傳》當(dāng)代變異中的深刻烙印。藝術(shù)史家蔣勛《舞動(dòng)白蛇》(2004年)對(duì)《白蛇傳》的故事、歷史及舞劇等進(jìn)行綜合性的介紹,李碧華《青蛇》(1995年)嘲諷所謂浪漫愛情的真實(shí)性和忠貞度,李喬《情天無恨:白蛇新傳》(1983初版,1992年由人民文學(xué)出版社出版)質(zhì)疑傳統(tǒng)絕對(duì)的二元分法,要不帶分別心,對(duì)眾生心存慈悲,被視為“宗教關(guān)懷版”《白蛇傳》等,體現(xiàn)出文化層累的復(fù)雜性:既有對(duì)于性別與集體無意識(shí)心理的最初探尋與表達(dá),又有文化權(quán)力糾葛下哲學(xué)思想的辨證思考,更有中西方文化在性別心理重塑中的質(zhì)疑。《白蛇傳》思想內(nèi)容的構(gòu)成,幾乎成為中國文化歷史演變的個(gè)案史,甚至是中西方文化比較研究與交流研究的個(gè)案史。

結(jié)語

《白蛇傳》是中國眾多大型“箭垛式”傳說的代表,其生成、發(fā)展、成熟與變易性衍生的過程,是在敘事內(nèi)容、傳播方式、文化心理等多個(gè)層面逐漸層累與變易中形成的。敘事內(nèi)容的演變往往借助于敘事要素的翻新,呈現(xiàn)出以主要人物為中心,次要人物不斷增添,故事情節(jié)不斷向前溯源和向后推想,加上人物的翻轉(zhuǎn)敘事,傳說猶如滾雪球一般得以不斷發(fā)展壯大,形成傳說系列。在傳說演變的過程中,技術(shù)是手段,似乎不是根本性的力量,但在民間文化傳播的過程中,有時(shí)手段也會(huì)顛覆性地改變民間文化的本來色彩。尤其當(dāng)技術(shù)本身的運(yùn)用在性別文化中不斷被突顯的情況下,傳說人物角色的主次關(guān)系、傳說內(nèi)容的褒貶色彩、傳說意義的側(cè)重等都會(huì)隨著技術(shù)的改變而發(fā)生不可預(yù)測的變易。

思想的變化,尤其是創(chuàng)作者與傳承者的思想變化,對(duì)于傳說的演變與發(fā)展所起到的影響作用,更是傳說發(fā)展與演變過程中的重要博弈力量。在《白蛇傳》由地域性傳說向全國乃至世界發(fā)展的演變過程中,思想對(duì)于傳說的影響起到重要的變易性作用,尤其是性別文化在思想發(fā)展過程中的巨大轉(zhuǎn)變,從清代開始,女性聲音在《白蛇傳》中逐漸“被聽見”,再發(fā)展至20、21世紀(jì),女性傳承者、寫作者、研究者不斷參與甚至主導(dǎo)《白蛇傳》的演變,從而使女性不再只是傳說中的被動(dòng)傾聽者和被動(dòng)展現(xiàn)者。喬安娜·拉斯曾說,早在20世紀(jì)70年代早期的女性主義批評(píng)者就開始指出這樣的事實(shí):“即使是在那些男作家寫的、最偉大的現(xiàn)實(shí)主義‘經(jīng)典作品中,女性形象往往也不是現(xiàn)實(shí)中可能存在的女性的個(gè)性化寫照,而是恐懼和欲望的產(chǎn)物。”1《白蛇傳》在最初的形成和發(fā)展中,映射的恰恰是男性對(duì)于權(quán)、錢與色的恐懼和欲望,隨著時(shí)代的變遷,社會(huì)思潮的變易,新的恐懼和欲望覆蓋或替代了原有的,才有了人物形象的變化、思想主題的變遷。

《白蛇傳》展現(xiàn)出傳說在內(nèi)容和主題不斷層累而壯大、豐富的同時(shí)也在不斷變易。傳說的發(fā)展與演變過程中,意義的層累依賴于敘事內(nèi)容和敘事方式的層壘,敘事內(nèi)容的層累屬于文學(xué)內(nèi)部研究中的情節(jié)繁衍問題,不同文類對(duì)于敘事情節(jié)的發(fā)展都有著不同的貢獻(xiàn),而怎么傳與為什么傳既屬于技術(shù)層面,又屬于思想層面的問題,并共同制約著說什么。人類的發(fā)展綿延而漫長,正如人類思想的延續(xù)演進(jìn)久遠(yuǎn)而斑駁難辨,只要還有人類在思考,工具理性就無法完全代替或控制價(jià)值理性。作為傳說中的翹楚,《白蛇傳》還在不斷變易,更精彩的傳說還將會(huì)在未來的故事、技術(shù)與思想的博弈中不斷生成。

作者簡介:李麗丹,博士,天津師范大學(xué)副教授。

1劉錫誠:《梁祝的嬗變與文化的傳播》,《湖北民族學(xué)院學(xué)報(bào)》2005年第1期。

1陳麗娜:《臺(tái)灣近60年來白蛇傳研究概況(從1950年至2010年)》,2011年11月中國鎮(zhèn)江“海峽兩岸《白蛇傳》學(xué)術(shù)研討會(huì)”宣讀。

2〔清〕黃圖珌:《看山閣樂府雷峰塔》(1函2冊(cè)),國家圖書館出版社,2013。

3〔日〕大塚秀高:《增補(bǔ)中國通俗小說書目》,東京汲古書院,1987,第150-151頁。

1孫正國:《媒介形態(tài)與故事建構(gòu)——以〈白蛇傳〉為主要研究對(duì)象》,博士學(xué)位論文,上海大學(xué),2008,第66-67頁。

1潘江東:《白蛇故事研究》,學(xué)生書局,1981。

1曾子良:《臺(tái)灣歌仔冊(cè)中的白蛇故事》,2011年11月中國鎮(zhèn)江“海峽兩岸《白蛇傳》學(xué)術(shù)研討會(huì)”宣讀。

1孫楷第:《中國通俗小說書目》,人民文學(xué)出版社,1982,第177頁。

2陳建憲:《從淫蕩的蛇妖到愛與美的化身——論東西方〈白蛇傳〉中人物形象的演化》,《華中師范大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版)》1987年第2期。

12孫正國:《口頭媒介視野下〈白蛇傳〉的故事傳統(tǒng)》,《長江大學(xué)學(xué)報(bào)》2009年第5期。

2

1〔美〕喬安娜·拉斯:《如何抑止女性寫作》,章艷譯,南京大學(xué)出版社,2020,第171頁。