信息技術支持下的課程思政教學模式與實踐研究

摘要:信息技術的迅速發展給高等教育教學帶來巨大的沖擊。培養德才兼備的高質量工程類人才,探究信息技術支持下的課程思政教學模式,實現專業課與思政課協同育人具有十分重要的意義。經過4年課程思政教學實踐,厘清課程思政的概念和實踐意義,總結工程力學課程思政教學實踐中存在的問題,如學生參與度相對較低、課程思政運用的教學手段相對傳統、課程思政開展的教學環節相對單一等。針對上述問題,明確工程力學課程教學內容各模塊的能力目標、知識目標與育人目標,并提出多媒體的利用和微課的制作以提高課程思政學生參與感,橋梁模型的加載比拼與有限元軟件的模擬分析以創新課程思政展現形式,學習通的加入和新媒體平臺的融合以豐富課程思政實施手段等對策。最后,以梁的合理設計這節課為例,通過教學設計詳細說明基于信息技術支持下的工程力學課程思政教學模式。

關鍵詞:信息技術;課程思政;教學模式;工程力學

中圖分類號:G641 文獻標志碼:A 文章編號:1005-2909(2023)01-0144-11

2018年9月10日,習近平總書記在全國教育大會上強調堅持中國特色社會主義教育發展道路,培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人[1]。2021年3月31日,國新辦舉行深入貫徹“十四五”規劃 加快建設高質量教育體系發布會,會上明確指出:把立德樹人的成效作為檢驗學校一切工作的根本標準;構建“兩個體系”,一是大中小一體化的思政工作體系,二是學校家庭社會協同育人體系;深化“三全育人”,深化全員全程全方位育人;落實德智體美勞“五育并舉”,下大力氣培養學生愛國情懷、社會責任感、創新精神、實踐能力,促進學生綜合素質全面提升[2]。

德智體美勞全面發展的人才,“德”在首位,可見,如何培養德才兼備的高質量工程類人才是每一位力學教師應該努力思考的問題。本研究深入貫徹國務院和教育部的相關指示精神,在工程力學課程融入思政元素的基礎上,基于現代化信息技術,增強課程思政學生參與感、創新課程思政展現形式、豐富課程思政實施手段、完善課程思政教學模式,提升專業基礎課協同育人的效果。

一、課程思政的概念和實踐意義

(一)課程思政的概念

課程思政是指以構建全員、全過程、全課程育人格局的形式,讓各類課程與思想政治理論課同向同行,形成協同效應,把“立德樹人”作為教育根本任務的一種綜合教育理念[3]。對于課程思政概念的理解可以分為宏觀層面和微觀層面。宏觀層面的課程思政是將課程思政作為一種教育理念,融入到各類課程中,發揮專業課程主渠道的作用;微觀層面的課程思政是針對一門課程,在多個教學環節中,利用多種教學手段和多方資源構建課程思政教學模式,實現全員、全過程、全方位育人的目標[4]。

(二)課程思政的實踐意義

課程思政實踐的關鍵在于教師。教師不僅要在教學內容、教學手段、教學設計中融入思政元素,更重要的是運用教師自身的人格魅力、對科學研究的不懈追求、對教學改革的不斷創新等影響學生。根據國家統計局數據,目前中國21~35歲的人口中,接受過高等教育(本科或專科)的占26.08%,大學生總數在我國人口中占比超過三分之一,如果在大學期間學生的意識形態和價值觀得到培養和提升,將帶動整個社會的素質提升。

課程思政實踐重點在于課程實踐。課程思政有別于思政課程,思政課程多是具備馬克思主義基本原理相關專業知識的教師直接為學生傳授知識,屬于思想政治的顯性育人課程;而課程思政是在公共基礎課、專業教育課、實踐類課程教學過程中,通過教師的組織和學生的參與培養學生探索未知、追求真理的科學思維方法,培養學生精益求精的大國工匠精神,激發學生科技報國的家國情懷和使命擔當,具有育人屬性,屬于思想政治的隱性育人課程。思政課程和課程思政這兩種課程的目標具有一致性,但是教學內容和教學目標存在巨大差別。

二、工程力學課程思政教學實踐中存在的問題

(一)課程思政的學生參與感相對較低

2018年,課程思政首先在復旦大學“落地”,隨后在全國范圍內層層推進、校校開展。經過4年的探索與實踐,高校多數教師的課程思政意識得到不同程度的提升,部分教師能夠在教學設計中融入思政育人環節。但是通過調查研究發現,工程力學課程思政在實施的過程中,多數是教師唱“獨角戲”,學生的課程思政參與感較低,教師通過授課育人,學生被動接受,不符合“以學生為中心”的課程思政教學模式[5]。工程力學課程思政教學模式設計中,不僅有教師的參與,還應當注重學生的加入,教師與學生在教學設計中的角色并重,增強學生的參與感,學生由“被動接受”變“主動參與”,更有助于育人效果的提升。

(二)課程思政運用的教學手段相對傳統

目前,工程力學的課程思政教學改革還處于探索階段。通過走訪調研發現,多數力學教師開展思政育人的教學手段相對傳統,比如在課堂上教師利用多媒體向學生分享與力學發展史相關的文字、古代建筑結構或蘊含力學原理等偉大發明的圖片、中國超級工程簡介視頻等,

這種傳統的教學手段沒有將現代化的教學設備、教學資源引入課堂,素材與案例內涵建設不足[6],不能將課程思政元素全方位、多角度地呈現給學生,無法激起學生的興趣,也不能夠滿足學生隨時隨地學習的需求。信息技術飛速發展的當下,課程思政的教學手段亟待改進與豐富。

(三)課程思政開展的教學環節相對單一

工程力學課程中蘊含豐富的思政元素,如科學觀、辯證的思維方法、邏輯思維等,部分教師在實施課程思政教學改革的同時,只在單一教學環節中融入課程思政元素,如課前、課中或課后,未將課程思政的育人理念貫穿教學過程的整個鏈條中,不符合全過程育人、全方位育人的要求。工程力學課程應依據課程的特點明確能力目標、知識目標和育人目標。教學過程中,在各個教學環節中融入思政元素和育人理念,輔以多樣化的教學手段將思政元素從不同角度呈現給學生,實現多方資源協同育人的課程思政教育教學模式[7],以達到專業基礎課協同育人的效果。

三、課程思政教學模式設計與實踐研究——以工程力學課程為例

就工程力學課程的性質而言,該課程是重要的專業基礎必修課,也是許多理工科專業的核心課程。以長春建筑學院為例,工程力學課程涉及建筑學院、交通學院、城建學院、管理學院的11個專業。其中,在交通工程、工程管理、建筑學、工程造價專業人才培養方案中,該課程又被確定為專業核心課程,占開設該課程專業總數的36.36%;對于工程力學課程內容而言,力學是一門相對古老的學科,與馬克思主義哲學存在天然的內在聯系[8],同時,該課程既與工程實際聯系緊密,又具有較強的邏輯性。能使學生初步接觸工程中的力學問題,掌握解決簡單工程中力學問題的分析方法,同時能夠培養學生的邏輯思維、辯證思維和將實際問題轉化為力學計算模型的能力,以及相關的計算能力;對于工程力學課程的開設學期而言,該課程通常開設在第二學期或者是第三學期,是學生接觸較早的專業基礎課,通過該課程的學習,學生不僅可以對自己所學專業有一定的認識,同時學好工程力學也可以為后續專業課的學習打下堅實的基礎。

綜上所述,工程力學課堂應首當其沖地肩負起專業課程協同育人的重任,力學教師也十分有必要深入挖掘工程力學知識中蘊含的育人元素,積極開展、鉆研力學課程思政的教學改革,創新課程思政的教學方法和手段,豐富課程思政元素和案例的展現形式,打造專業基礎課與思政課“協同育人、同向同行”的育人新局面。

(一)工程力學課程教學目標

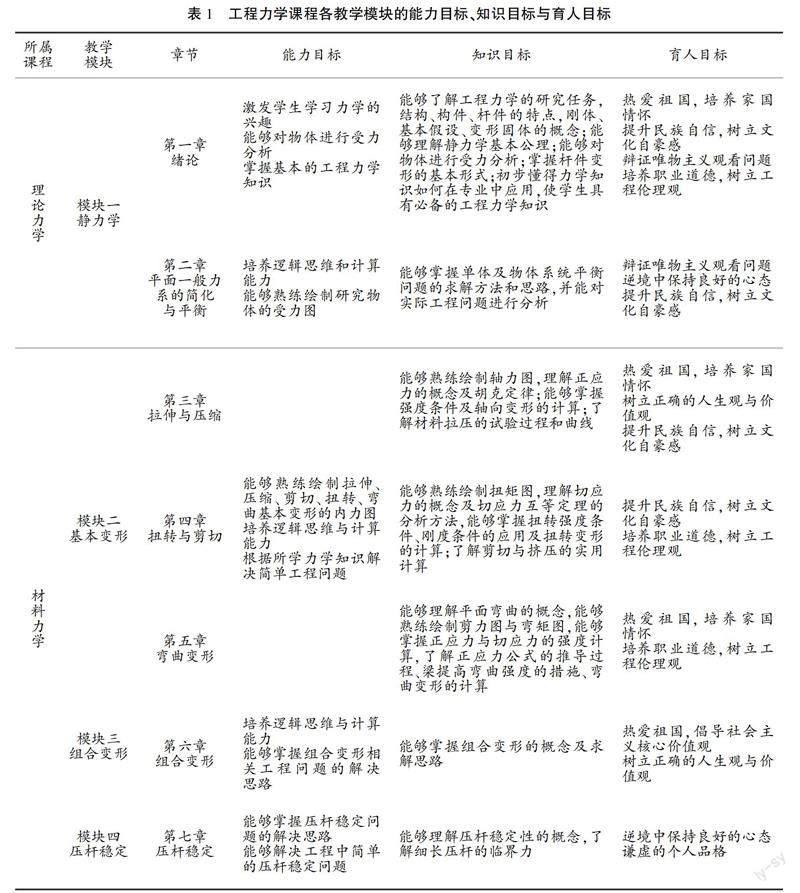

根據專業培養目標、人才培養方案、教學大綱、課程特點和課程思政教學模式設計原則[5],工程力學課程的教學目標分為能力目標、知識目標與育人目標。其中,能力目標可以概括為能夠根據所學的理論分析工程構件受力問題,能夠利用強度條件、剛度條件解決工程問題,具備分析問題的邏輯思維和計算能力[9];知識目標可以概括為能夠利用平衡條件對物體或物體系統進行靜力學分析、能夠繪制基本變形的內力圖、能夠掌握基本的工程知識;育人目標可以概括為熱愛祖國,提升學生民族自豪感與文化自信,樹立正確的人生觀、價值觀和工程倫理觀,用辯證唯物主義思維看問題。工程力學課程涵蓋理論力學和材料力學兩門課程的部分內容。根據各章節之間的內在聯系,可以將工程力學課程教學內容分為靜力學、基本變形、組合變形和壓桿穩定4個模塊,各模塊的能力目標、知識目標、育人目標整理見表1。

(二)信息技術支持下的工程力學課程思政教學模式設計與實踐

科技飛速發展的當下社會,信息技術的變革無時無刻不在影響著高等教育教學各環節。當下的青年人普遍存在目標現實、依賴網絡、喜歡新事物的特點[10],這就使得高等教育的實施與改革應著重考慮與信息技術的深度融合,課程思政的建設也不例外。推動課程思政教學改革與現代教育信息技術深度融合,創新思政元素的展現形式,增強工程力學課程的親和力、針對性和趣味性,是時代賦予一線力學教師的重任,是實現“立德樹人”根本任務的必然要求,是培養“道術相濟”高質量工程類專業人才的必由之路,符合“以學生為中心”的教育理念和大學生心理發展特征。“信息技術+課程思政”全鏈條式教育教學模式設計的探索對培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人具有重要的意義。

經過近4年的課程思政教學改革與探索,長春建筑學院工程力學課程逐步實現“信息技術+課程思政”融入教學各環節。課程內容方面,課程思政元素緊貼課程內容,引申自然,思政元素覆蓋率占總學時約80%,取得較好的育人效果[11];教學手段方面,采用多媒體技術、微課的制作、有限元計算軟件、學習通、新媒體等現代化教育教學信息技術手段完成課程內容與思政內容的融合;教學方法方面,采用教師為主導、學生為中心,啟發式、探究式、案例式多樣化的教學方法實現課程目標和育人目標的達成;教學過程方面,從課前、課中、課后3個環節融入思政元素,逐步實現全過程育人、全方位育人。

1.多媒體技術的運用與微課的制作

課程思政的教學改革中,教師與學生是共同的參與者,教師為組織者,發動學生尋找與課程內容緊密貼合的思政元素,可以增強課程思政學生參與感。如開展“對‘我影響最深的力學名家”為主題的翻轉課堂活動,利用課前5分鐘,組織學生2~3人,完成翻轉課堂活動報名表的填寫、PPT制作、課堂演講三部分內容。學生通過網絡查找相關資料,感受郭永懷、錢學森等力學名家科技報國的情懷和對科學研究不懈追求的精神,從而使學生樹立正確的人生觀和價值觀。這種模式還能提高學生團隊協作意識和溝通協調能力。

2020年,長春建筑學院工程力學課程中開展了以“工程實例中細部構件的基本變形”為主題的微課制作、學生線上直播等形式的翻轉課堂活動。學生圍繞活動主題,有的制作了微課,通過學習通、微信群分享;有的直接利用超星直播客戶端或者騰訊會議等直播方式線上開講,如圖1所示。學生的選題多是聚焦我國重大科技突破或是超級工程,如港珠澳大橋橋面的彎曲、雪龍2號極地破冰船傳動軸的扭轉等,以此了解不同工程領域的重大突破,培養家國情懷、樹立民族自信。

2.橋梁模型的加載比拼與有限元軟件的模擬分析

在講解梁的彎曲變形時,在課堂上開展紙質梁橋模型加載比賽,學生3~4人一組,完成由A4紙和固體膠棒制作的橋梁模型,不限制紙橋的結構形式,以教材為砝碼進行現場加載,在變形允許的范圍內,以荷質比(70%)和外觀造型(30%)作為評分項,利用學習通中的投票功能評選出兩組最佳設計,獲獎的兩組學生在平時成績中予以加分。如圖2所示,加載過程中,學生通過觀察橋梁模型的彎曲過程,甚至是破壞過程,深刻體會設計者或者施工者嚴謹的工作態度和強烈的社會責任感,使學生懂得敬畏生命,樹立正確工程倫理觀。

在講解桁架的內力計算時,開展木質桁架橋模型制作和數值模擬分析比賽,學生分小組利用實心小木條和熱熔膠制作節間長度、桁高、寬度各為10 cm,跨度為60 cm的桁架橋模型,腹桿的支撐形式自行設計,在跨中位置處加載砝碼,加載相同質量砝碼的情況下,模型最大、軸力值最小和跨中變形最小者

獲勝(如圖3所示)。加載過程中,觀察其變形情況并討論軸力最大值可能出現的位置,最后利用ANSYS有限元軟件進行數值模擬計算,驗證討論的結果和模型改進的方法。學生從模型制作到加載觀測,從討論猜想到數值模擬計算,從驗證結果再到改進模型(圖4),從中深刻體會研究工程問題的科學思維方法,培養學生實事求是的科研精神和對科學研究不懈追求的學習態度。

3.學習通的加入和新媒體平臺的融合

隨著信息技術的發展,教學手段也在發生改變。信息技術對教育的沖擊已經不再單指多媒體技術在課堂上的應用,而是將學習過程打破時間與空間的限制,充分滿足學生隨時隨地學習的個性化需求。學習通、微信群、公眾號、超星直播客戶端和騰訊會議等新媒體平臺的加入可以實現教師與學生、學生與學生、教師與教師等相關學習共同體之間隨時分享力學發展史、力學名家事跡、

我國古籍中蘊含的力學問題等,還可以通過發布討論、調查問卷等了解學生對課程思政教學改革的滿意度。

選擇工程力學課程進行課程思政教學改革的原因:一是該課程對很多工科專業來說是一門非常重要的專業基礎課,也是學生最先接觸的專業基礎課;二是該課程中蘊含豐富的辯證唯物主義觀點和客觀存在的自然規律,可培養學生探索未知、追求真理的科學思維方法。

信息技術支持下工程力學課程思政的實踐過程是教育教學設計探尋的重點,根據學生個體差異性特點,首先要遵循“以學生為中心”,教師作為引導者與組織者逐步開展。實踐中將教學環節分為課前、課中和課后3個部分。

課前,教師通過學習通APP或者微信群發布學習任務。任務不僅包含預習知識,還可以根據課程內容融入課程思政元素,如胡克定律的歷史(桿的軸向拉伸與壓縮)、港珠澳大橋的介紹(梁的平面彎曲)等,學生首先通過互聯網搜集資料進行自主學習,然后制作微課或者PPT,為翻轉課堂活動做相關的準備工作。

課中,教師首先通過提問或搶答的方式檢驗學生的課前任務完成情況,期間多設問題,引發學生對課程內容的興趣;然后,在課程講授過程中,可以利用多媒體、計算軟件、學習通或新媒體平臺等引入思政元素。學生可以參與主講,從而增加學生課程思政的參與感;最后,教師通過學習通、微信群發布問題,建立師生、生生在線交流的平臺,組織學生進行課堂討論,一方面能夠有效調動學生學習的積極性,另一方面學生能夠通過相互交流,引發更深入的思考[5]。

課后,通過微信公眾號或學習通的資料模塊隨時與學生分享力學學科前沿、工程知識和課程思政相關的素材;通過學習平臺或新媒體平臺發布課程滿意度調查問卷便于教師課后對教學進行反思和改進;還可以通過騰訊會議等平臺組織學生觀看名師報告或者校企合作單位優秀工程師講座。以工程力學課程模塊二基本變形第五章彎曲變形中梁的合理設計為例,設計信息技術支持下梁的合理設計思政教學,樣例見表2—表3。

四、課程評價與成效

(一)課程評價

課程考核評價的方法。課程注重過程化考核,平時成績與期末考試成績各占總成績的50%,其中,平時成績包含出勤,作業,期中測驗,活動(參與翻轉課堂、微課制作、討論、橋梁比賽、練習題計算準確等),實驗共5項,各占10%。對學生的評定不僅關注學生紙面作業的對錯,還要關注學生的思想動態,對學生思想的進步、素養的提高或學習態度的轉變及時給予肯定和鼓勵。

校內外同行和學生評價。工程力學課程思政教學改革經過近4年的實踐和探索,工程力學課程思政教學改革得到學院院長書記、學校各級領導和督導、西浦教學創新大賽調研員以及校內外同行的認可與好評。通過對工程管理專業兩屆共132人開展問卷調查發現,學生對工程力學課上開展課程思政教學改革比較滿意及以上的滿意率達82.76%,80%以上的學生表示愿意參與到課程思政的教學環節中。由此可見,該門課程與課程思政的融合非常受學生歡迎。

(二)課程成效

(1)學生方面,通過課堂觀察、訪談發現,學生的個人素養和學習力學的熱情有了明顯的提升,更加渴望參與到翻轉課堂、橋梁模型比賽活動,更加懂得感恩與誠信的重要性參與學科競賽和社會服務的人數增多,推動了班風和學風建設。(2)教師方面,更加深刻懂得教書育人的內涵并付諸實踐,更加注重提升思想道德修養和黨性覺悟,更加意識到多方面知識儲備的重要性。(3)示范輻射等情況。在學院范圍內,曾多次在教研室的集體備課和學院的教學研究分享會中將典型教學案例與同行分享,部分案例如魁北克大橋倒塌事故多次被同行應用于基礎力學課程、土木工程相關專業課、教學競賽、示范課中;在學校范圍內,通過2019年課程思政試點課驗收答辯會與各分院教師分享教學改革典型案例;2021年申報課程思政示范課程和教學團隊;在全省范圍內,經過多輪教學實踐,產生一定社會影響,受吉林省力學學會邀請教師團隊于2018年進行相關教學改革的分享,獲得同類院校、同行教師的支持與認可;2019年接受長春日報等媒體對此項教學改革的采訪;2020年教學團隊獲得吉林省本科高校首屆智慧課堂教學創新大賽一等獎。在全國層面,為能將課程思政教學改革成果推廣給更多的同行及相關專業教師,在全國高校第七屆基礎力學青年教師講課比賽決賽中,參賽教師將知識點與課程思政教學理念緊密貼合,合理進行教學設計,最終獲得材料力學組全國一等獎。

五、結語

課程思政的建設對于每一位教師來說任重而道遠。教師對學生的培養不僅關注專業知識的傳遞和接受的效果,還要關注學生高尚情操的培養。學生在大學期間,多數時間在學習專業知識,與專業教師的接觸更多,所以專業課教師要發揮“主力軍”的作用,利用好專業課堂這個“主渠道”,不斷創新與探索有效的教學方法,完善專業課教學“主戰場”。以專業或課程為突破口,形成課程思政教學團隊,逐步實現多校聯合,不斷推動課程思政建設,構建立德樹人長效機制,實現全員全程全方位育人。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.習近平:堅持中國特色社會主義教育發展道路 培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人[EB/OL].[2021-03-31].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s6052/moe_838/201809/t20180910_348145.html.

[2]中華人民共和國國務院新聞辦公室.堅持以建設高質量教育體系為統領 謀劃推動“十四五”時期教育發展[EB/OL].[2021-03-31].http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/44687/45183/zy45187/Document/1701372/1701372.htm.

[3]高德毅,宗愛東.課程思政:有效發揮課堂育人主渠道作用的必然選擇[J].思想理論教育導刊,2017(1):31-34.

[4]邱偉光.課程思政的價值意蘊與生成路徑[J].思想理論教育,2017(7):10-14.

[5]張世珍.信息技術支持下的課程思政教學設計與實踐研究——以《大學生職業生涯規劃》課程為例[D].蘭州:西北師范大學, 2020.

[6]王立成,董偉.從我國工程建設新成就視角探討課程思政教學[J].高等建筑教育,2020,29(4):169-173.

[7]何韶穎,蔣嘉雯.深度學習理論下的城市設計系列課程思政教學研究[J].高等建筑教育,2020,29(4):162-168.

[8]陳娟, 李海慶, 辛海明. 信息化混合課程《工程力學》與思政教育融合的實踐策略[J].農家參謀, 2020(15): 140-141.

[9]鄭訓臻.基于移動終端的交互式學習系統構建與實踐——以工程力學課程為例[J].高等建筑教育,2020,29(4):137-144.

[10]趙洱崠, 于彤彤, 劉力緯, 等. 育心明德 道術相濟——建構信息技術與教學融合的課程思政之路[J].中國大學教學, 2018(9): 52-55.

[11]鄭訓臻.基礎力學課程思政教學理念與實踐探索[J].高等建筑教育,2021,30(2) :103-112.

Research on the teaching mode and practice of curriculum-

based ideological and political education supported by information technology:

Taking engineering mechanics course as an example

ZHENG Xunzhen

(School of Civil Engineering, Changchun University of Architecture and Civil Engineering, Changchun 130607, P. R. China)

Abstract: Information technology brings great impact to higher education teaching. It is of great significance to cultivate high quality engineering talents with both morality and ability, explore the ideological and political teaching mode of courses supported by information technology, and realize the cooperative education of professional courses and ideological and political courses. The concept and practical significance of curriculum-based ideological and political teaching are clarified. After four years of teaching practice of curriculum-based ideological and political teaching, it is concluded that there are problems in the teaching practice of engineering mechanics curriculum-based ideological and political teaching, such as the students relatively low sense of participation, the teaching means of ideological and political courses are relatively traditional, and the teaching links of curriculum-based ideological and political teaching are relatively single. In view of the above problems, the ability goal, knowledge goal and education goal of each module of the teaching content of engineering mechanics course are defined. And the use of multimedia and micro-course production is put forward to improve students sense of participation, bridge model loading competition and finite element software simulation analysis are used to innovate the form of ideological and political courses, the introduction of learning mobile application and the integration of new media platform are put forward to enrich the ideological and political course implementation means. Finally, taking the course of rational design of beam as an example, the implementation process of ideological and political teaching links of engineering mechanics course supported by information technology is explained in detail through teaching design.

Key words:information technology; curriculum-based ideological and political education; teaching mode; engineering mechanics

(責任編輯 鄧 云)

修回日期:2021-06-22

基金項目:2021年吉林省高等教育學會高教科研課題“信息技術支持下的課程思政教學模式與實踐研究——以工程力學課程為例”(JGJX2021D575);2021年吉林省教育廳高等教育教學改革研究課題(課程思政建設專項)“新時代課程思政教育方式研究與實踐”;中國民辦教育協會2022年度規劃課題(學校發展類)“新工科背景下民辦高校教師教學能力提升策略研究”(CANFZG22047)

作者簡介:鄭訓臻(1987—),女,長春建筑學院土木工程學院力學教研室主任,副教授,主要從事高校力學課程思政教學改革研究,(E-mail)summer.6318057@163.com。