普通本科院校多高層結構設計課程改革與實踐

閆文賞 徐國強 劉琳琳 劉子健 劉英利

摘要:結合問卷調查和課題組多年授課經驗,針對土木工程專業多高層結構設計課程存在的問題和教學改革現狀進行了闡述和分析,并結合普通本科院校特點提出了“模塊化反例教學法”的改革思路,教學內容按照結構類型重新進行模塊化分割,教學方法以自主提出的反面案例法和問題法為主,考核方式借鑒注冊結構工程師專業資格考試的模式,以產出為導向,形成性評價與綜合性評價相結合。通過近兩年的教學實踐,盡管學業成績有待進一步提高,但課堂效果和學習氛圍得到了實質性的改善,表明了其可行性和良好的應用前景。

關鍵詞:普通本科院校;土木工程;結構設計;教學改革;模塊化反例教學法

中圖分類號:G642.3;TU973 文獻標志碼:A 文章編號:1005-2909(2023)01-0165-07

近些年,我國城鎮化水平逐漸提高,城市人口明顯增長,人們對于生活質量的要求也越來越高,為滿足社會發展及人們生活工作的要求,新建民用建筑主要以多層住宅、高層住宅為主。土木工程專業的本科畢業生就業范圍主要為民用建筑領域,涉及框架、剪力墻、框架-剪力墻以及筒體等結構形式的設計、施工和監理等工作。多高層結構設計(或稱為“高層建筑結構設計”)作為一門系統講授不同結構形式建筑設計方法的課程,無疑是土木工程專業的核心課程,為學生今后的設計、施工、監理等工作奠定基礎。因此,如何切實提高課程教學質量,值得深入研究和思考。

一、課程教學現狀

(一)課程背景簡介

多高層結構設計課程是土木工程專業一門綜合性較強的核心課程,一般在第7學期開設,前續課程包括材料力學、結構力學、混凝土結構、土力學與基礎工程等,后續課程涉及建筑結構抗震、畢業設計等。大部分本科院校在培養方案中規定此門課程為32~48學時,課程內容涉及建筑結構體系基礎知識、結構布置、結構內力與位移計算、構件設計、構造要求及基礎設計等,涵蓋了框架、剪力墻、框架-剪力墻和筒體等不同結構類型建筑的結構設計理論。

(二)課程問題分析

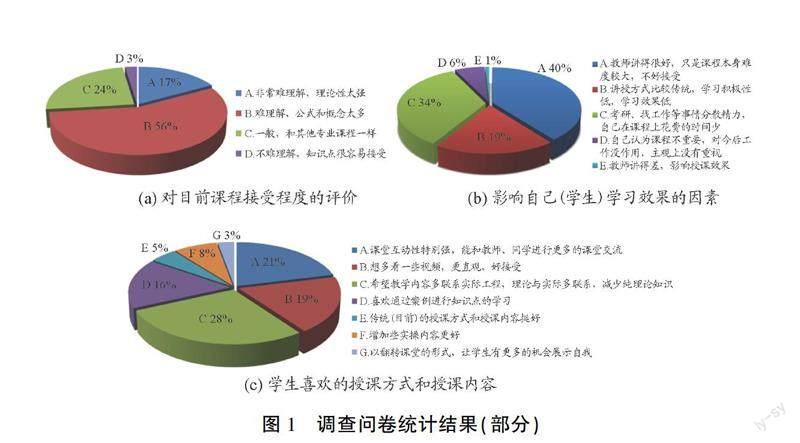

2020年1月,課題組針對華北理工大學2016級土木工程專業121名學生進行了問卷調查,對最后回收的82份問卷進行了統計分析,部分統計結果如圖1所示。此外,結合文獻調研情況和多高層結構設計課程的特點,將課程目前所面臨的困難總結如下。

(1)課程內容繁雜,但課時少,理論較多,難度較大,學生學習興趣低。多高層結構設計

課程具有結構體系多、內容多、概念多、公式多、系數多、構造要求多等特點,需要的基礎知識涉及多門專業課程,系統性較強,學生難學,教師難教。另外,學時少的限制使本身很枯燥的知識點無法全部講解透徹,學生的學習興趣也難以被激發。

(2)學生專注度被分散,主觀學習性不足。多高層結構設計課程的開設時間一般為本科第7學期,大部分學生的注意力主要放在了應聘工作或研究生招生考試、公務員考試的備考上,由于研究生考試科目中一般不涉及多高層結構設計課程的內容,本門課程得不到學生的重視。此外,由于近幾年建筑行業較低迷,普通本科院校土木工程專業的本科生考研人數增長明顯,在學生中甚至出現了“一切課程為考研讓路”的情況。

(3)理論與實踐難以融合。課程內容與高層建筑混凝土結構設計課程緊密相連,但是傳統的依照相關規范、規定講解教材內容的形式使設計理論與規范內容相割裂,導致學生對規范理解不透徹,在實踐中不會正確查找規范,更不會靈活運用。另外,目前的結構設計工作主要依靠PKPM、YJK等軟件來完成,軟件操作合格但設計理念欠缺是剛畢業的設計人員普遍存在的問題,學生很難將學校學到的理論和軟件知識應用于實際工作崗位。

(4)課程考核方式重理論、輕實踐,學生主要靠“死記硬背”。隨著OBE教育理念的引入,大部分院校對本門課程的考核已經由傳統的“3+7”(30%平時成績+70%考試成績)轉變為“4+6”或“5+5”,但以閉卷考試為主,考核的重點仍是理論知識,學生突擊背誦,以死記知識點的方式來應對考試。

(三)課程教學改革

針對課程存在的上述問題,部分本科院校已經在尋求解決方法。為加強理論知識與實踐的融合,部分院校將畢業實習與設計的內容穿插于多高層結構設計的理論教學中,使理論教學、實習、設計3個教學環節相互結合與補充[1-2]。另外,將工程實例引入課堂教學[3-4]或增加常用軟件實踐教學[5-6]的措施也起到了一定的效果。為解決課時少、內容多的問題,一些院校將多高層結構設計與其他專業課程整合優化[7-9]。在教學方法方面,同濟大學[10]實行“提出問題→分析、解決問題→討論”的教學互動思路,并通過建立“一位主要授課教師+三位專題授課教師+一位實驗教學教師”的多層次教學隊伍,提高了教學質量。在考試改革方面,多所院校增大了工程能力考核的比重,重視學生主觀能動性的培養[3,11-13]。

通過一系列的改革嘗試,雖然為多高層結構設計課程教學改革提供了可借鑒的思路,但均較單一,缺乏系統性,還需要進一步優化整合。不同院校、不同地域學生的特點不同,改革方案也需要因地制宜。

二、課程改革措施

與一流本科院校相比,普通本科院校學生的主動學習能力相對較弱,還面臨著更加嚴峻的就業和升學壓力,多高層結構設計課程與研究生、公務員考試以及應聘等事項的時間存在重疊,學生的負擔相對較大。鑒于以上情況,在滿足授課要求的前提下,在減輕學習壓力的同時有效調動學生的主觀能動性是課程改革要解決的首要問題,也是教學質量能否有效提高的關鍵。為此,課題組根據華北理工大學自身情況,結合OBE教育理念和“金課”建設,以學生為中心,以就業需求為導向,針對多高層結構設計課程,提出“模塊化反例教學法”的改革思路,對教學內容進行模塊化分割,教學方法以自主提出的反面案例法為主,考核方式為形成性評價與綜合性評價相結合,具體的實施路線如圖2所示。

(一)模塊化分割教學內容

為加強學生工程應用能力的培養,對傳統教學內容進行了梳理,刪除了重復內容。圍繞工程設計要解決的問題,按照結構類型將原有內容重新劃分為框架結構、剪力墻結構、框架-剪力墻結構3個必選理論模塊和筒體結構自學理論模塊,并增加了結構設計軟件的實訓模塊,如圖3所示。同時,每個理論模塊均從結構選型與布置、概念設計、結構分析和簡化計算、節點構造等方面進行講解,既增強了講授內容的清晰性和條理性,又將抽象的知識點具化為能力要素,有利于緊密聯系實際工程,做到學以致用。

(二)反面案例教學法引入課堂

借鑒案例式教學法,以學生產出為導向,提出“反面案例教學法”。與常規案例法相比,反面案例教學法以工程事故、不合理結構設計方案作為案例,應用效果更加突出、有效,不僅能提升學生的工程能力,引起學生的興趣和重視,而且有助于培養學生的工程安全意識。

1.反面案例庫的建立

反面案例庫的建立是“模塊化反例教學法”得以實施的基礎保障,也是教學改革成效顯著與否的關鍵影響因素。案例庫的素材搜集是面臨的首要難題。由于地域、機構或者版權等諸多因素的限制,直接獲取有設計缺陷建筑的施工圖紙,如Intempo大樓、花旗集團中心等,或從設計院獲取問題圖紙,都面臨著巨大的風險與挑戰。為解決這一難題,課題組在案例庫素材的類型和獲取方式上進行創新和優化。

(1)案例庫素材類型。

案例庫建立的目的是將抽象的理論知識具象化,并將理論知識與實際工程相聯系,讓學生更容易理解和接受,同時激發學生的學習興趣。因此,案例庫的素材類型主要為圖片、視頻和三維實體模型,再配以簡單的文字描述,最終形成PPT、微視頻等多媒體課件。每個知識點的案例力求簡潔明了,可進行多角度、多方位、多形式的展示,在保證完整知識性的前提下,增加課程的趣味性和觀賞性。

(2)案例庫構成。

本課程反面案例庫主要由3部分組成。

第一部分為概述案例,主要用于課程引入和結構體系形態、工程要求介紹。通過網絡、新聞和文獻資料搜集近代以來最典型的建筑結構事故案例和建筑結構不合理設計案例,并制作多媒體專題課件。

第二部分為反面案例,主要用于理論模塊的教學。通過設計院或一些后勤部門獲取多層框架、剪力墻、框架-剪力墻和筒體結構等實際建筑工程項目的結構圖紙,利用BIM建模軟件Revit進行三維建模,通過修改結構布置方案,形成不合理的結構設計案例。課程講授時,由問題導入,按照“提出問題—分析問題—解決問題”的過程,結合實際工程案例循序漸進地講解理論模塊知識。

第三部分為節點構造案例,以上述相對應的反面案例為背景,利用Revit軟件,按照教材內容及規范要求進行不同結構節點構造的建模,重點展示鋼筋布置、錨固、連接等設計要求,將枯燥的文字描述轉換成精細、逼真、直觀的動態三維模型進行展示。

2. “反面案例教學法”的實施示例

“反面案例教學法”的實際應用貫穿于理論模塊教學的始終。針對相應的結構類型,課程以概述案例作為開始,一方面可以引起學生重視,培養學生的職業素養,另一方面,還可以引出本模塊的課程教學內容;然后以反面案例預設問題,基于反面案例進行課程內容的講解,并引導學生分析預設問題,從而在課程結束時解決前述預設問題。以框架結構模塊為例,具體的教學實施過程如圖4所示。

(三)思政教育融入課堂

結構設計工作不僅關系著建筑的結構安全,也關系著廣大人民群眾的生命財產安全,因此,作為一名結構設計從業人員,不僅要具備扎實的專業知識,更要具有強烈的責任感,這也表明思政教育的重要性。新時代的本科教育,僅僅依靠“思政課程”進行思政教育已無法滿足各專業的要求,需要在專業課程中實時融入思政教育內容。課題組利用此次教學改革的契機,通過建筑結構事故案例和建筑結構不合理設計案例,引發學生的思考和自省,將思政教育融入課堂,強調職業道德與專業素養的重要性,讓學生深刻意識到結構設計工作的嚴謹性,激發學生的學習積極性和社會責任感,使學生意識到做好結構設計既是土木工程師的職責所在,也是法律規范的必然要求。

(四)以產出為導向的考核方式

基于OBE教育理念,著眼行業當前需求和未來工作實際,在課程考核中,

將形成性評價與總結性評價相結合,

注重學生工程能力的考核。平時成績的構成,除傳統的平時作業和出勤情況外,還增加了課堂測驗成績和實踐考核成績。在每次課程開始時,以客觀題的形式測試前次課程講授的內容。課堂測驗后,利用學習平臺的數據統計功能,可以快捷、直觀地了解學生對已學知識的掌握情況,以便根據實際情況及時調整授課計劃和內容。實踐考核則以小設計的形式進行,根據課程講授內容,自主完成結構建模,幫助學生將教學內容中的理論模塊與實訓模塊串聯,建立學生對設計工作的初體驗,為后續的畢業設計奠定基礎。

另外,借鑒注冊結構工程師專業資格考試的模式,將結課考試由傳統的閉卷模式轉變為開卷模式,增強考核內容的開放性和工程實踐性,不僅可以增加學生對注冊結構工程師資格考試的了解,還有助于學生工程能力的提高。

三、改革成效

本課程的教學改革方案是在不斷探索和嘗試中逐漸完善的。從土木工程專業2016級(2019年9月)開始,多高層結構設計課程教學改革逐步實施,針對2016級學生,增設實訓模塊,改革實踐考核方式,針對2017級學生,又進行考試改革。

在教學實踐中不斷探索,并根據反映的問題實時調整和完善教學內容和方法。

課題組對多高層結構設計和畢業設計兩門課程近五年的學生成績進行了統計分析,結果如圖5所示,圖5(d)橫坐標x表示(x-2)-x分檔。由圖5(a)可知,五個年級學生的平時成績平均值明顯高于考試成績平均值,一方面表明平時考核具有高得分率,而結課考試難度較大,考試成績偏低;另一方面也表明兩者可能存在不協調性。2016—2017級學生成績雖然沒有出現明顯的提升,但是綜合圖5(b)和5(c)可以發現,2016、2017級學生的平時成績與考試成績的分布均具有較好的協調性和統一性。其中,2016、2017級學生平時成績的分布主要集中在70~90分檔,在90~100分檔并未出現明顯的人數驟增,符合正態分布的特點,表明改革后的考核方式更加科學、合理;2017級學生的考試成績主要集中在50~70分檔,低分檔人數明顯減少,證明了課程改革的成效,但是,高分檔人數較少也表明了當前考試改革模式下的結課考試難度較大。

另外,多高層結構設計課程的教學質量對于其后續課程——畢業設計,具有較大的影響。通過圖5(d)中2012—2016級學生畢業成績的分布可以發現,雖然2016級學生的成績沒有明顯提高,但是與2012—2015級學生成績相比,2016級學生的成績主要集中在74~82分檔,且整體分布較平穩,表明教學改革的實施提高了學生對設計理論的掌握程度。

經過近兩年的改革嘗試,雖然學生成績沒有顯著提高,但課堂效果有了明顯改善,學生對于課程的興趣也逐漸增強。

學生逐漸適應新的教學模式和考核辦法,對于平時考核的興趣和重視程度也在提高,以產出為導向的考核方式也通過實踐證明了其科學性和合理性。

四、結語

針對多高層結構設計課程,通過近兩年的實踐探索,課題組完成了教學內容的模塊化分割,提出“模塊化反例教學法”,建設以實際工程為背景的反面案例庫,進行了注冊結構工程師執業資格考試模式改革。課堂教學效果的提升證明了改革方案的可行性和實效性,但也暴露出了一些問題,例如,當前的開放性、工程性較強的開卷試題難度較大,學生對于課程的興趣雖有所提升,但

需要付出較多的時間才能體現出教學改革的明顯優勢。怎樣解決好出現的新問題將是今后努力的方向。隨著教學改革的不斷深入與完善,多高層結構設計課程教學改革方案將會取得更大的成效,具有良好的應用前景。

參考文獻:

[1]宋鏈,胡浩,賀建.《高層建筑結構設計》課程教學改革探討[J].科技風, 2019(5): 112.

[2]李奉閣.高層建筑結構設計課程教學改革[J].科技信息, 2012(23): 160, 176.

[3]郭金龍.應用型高校土木工程專業高層建筑結構課程教學改革[J].西部素質教育, 2019, 5(2): 192, 194.

[4]孟麗巖,王濤,陳勇,等.高層建筑結構設計課程教學方法的改革與實踐[J].黑龍江教育(理論與實踐), 2015(3): 77-78.

[5]何淅淅.高層建筑結構設計課程改革的實踐與思考[J].高等建筑教育, 2007,16(1): 69-72.

[6]趙必大,劉成清,袁偉斌.提升工程實踐能力的高層建筑結構設計課程教改探討[J].高等建筑教育, 2017, 26(3): 51-54.

[7] 韋愛鳳,付贛清,管民生. “高層建筑結構抗震與設計”課程教學改革與實踐[J].廣東工業大學學報(社會科學版), 2010, 10(S1): 130-131, 134.

[8]安靜波,胡曉軍. “高層建筑結構及輔助設計”教學體系改革與實踐[J].合肥學院學報(綜合版), 2018, 35(2): 141-144.

[9]程玉梅,高福聚.整合混凝土設計類課程體系,構建“工作室”教學平臺[J].當代教育實踐與教學研究, 2019(20): 98-99.

[10]熊海貝.基于本研課程一體化設計的教學方法和質量控制——以“高層建筑結構”為例[J].科教導刊(下旬), 2019(10): 134-135.

[11]邵蓮芬.高層建筑結構設計課程教學改革探索[J].天中學刊, 2016,31(4): 154-156.

[12]熊禮全,何運祥,強躍,等.應用型院校土木工程類課程高層建筑結構設計考試改革的必要性[J].科學咨詢(科技·管理), 2018(5): 129.

[13]趙必大,劉成清,袁偉斌.提升工程實踐能力的高層建筑結構設計課程教改探討[J].高等建筑教育, 2017, 26(3): 51-54.

Reform and practice of multi-high-story structure design

course in general undergraduate college

YAN Wenshang,XU Guoqiang,LIU Linlin,LIU Zijian,LIU Yingli

(College of Civil and Architectural Engineering,North China University of

Science and Technology,Tangshan 063210,Hebei, P. R. China)

Abstract: High-story structure design is a professional course of civil engineering majors. Combining the results of the student questionnaire survey and teaching experience of the subject group, this paper expounds and analyzes the current problems and the current situation of teaching reform of the multi-high-story structure design course. According to the characteristics of ordinary undergraduate colleges, our subject group puts forward a reform plan, named modular counterexample teaching method. Teaching content is re-modularized according to the structure type. Teaching methods are based on self-proposed counterexample teaching method and question method, and the assessment method draws on the examination mode of National Registered Structural Engineer Professional Qualification, which is output-oriented and combines the formative evaluation and comprehensive evaluation.? Through the teaching reform practice in the past two years, although the academic performance needs to be further improved, the classroom effect and learning atmosphere have been substantially improved, which has verified its feasibility and good application prospects.

Key words:general undergraduate college; civil engineering; structural design; teaching reform; modular counterexample teaching method

(責任編輯 周 沫)

修回日期:2021-03-09

基金項目:河北省高等教育教學改革研究與實踐項目(2019GJJG217)

作者簡介:閆文賞(1988—),男,華北理工大學建筑工程學院講師,主要從事工程結構抗震及BIM技術應用研究,(E-mail)ywsh8810@163.com。