環境治理、技術進步與綠色經濟發展績效

何雄浪 白玉

[摘要]以2003—2020年我國30個省份作為研究樣本,構建動態面板模型探討環境治理和綠色經濟發展績效之間的關系,并利用中介效應模型研究環境治理通過技術進步影響區域綠色經濟發展績效的中介效應。研究結果表明,環境治理與區域綠色經濟發展績效之間存在正U型關系,即環境治理對綠色經濟發展具有先抑制后促進的作用;技術進步在環境治理影響區域綠色經濟發展績效中發揮中介作用,且技術進步能夠顯著促進區域綠色經濟發展績效提升;環境治理對綠色經濟發展績效的影響呈現出地區差異性,南方地區表現出明顯的正U型關系,而北方地區兩者關系不顯著。

[關鍵詞]環境治理;技術進步;綠色經濟;發展績效;區域差異性

[中圖分類號]F062.2[文獻標志碼]A[文章編號]20963114(2023)02010309

一、 引言

人與自然是不可分割的生命共同體,生態環境保護與經濟發展辯證統一,相輔相成。習近平總書記在黨的二十大報告中強調指出要“推進美麗中國建設,堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統治理,統籌產業結構調整、污染治理、生態保護、應對氣候變化,協同推進降碳、減污、擴綠、增長,推進生態優先、節約集約、綠色低碳發展”①。綠色經濟是以資源節約和環境友好作為主要特征的經濟形式,具有低耗能、低污染、高附加值、集約化生產等特點。發展綠色經濟,有助于建設人與自然和諧共生的現代化,讓良好生態環境成為人民幸福生活的增長點,促進經濟的穩定、健康、可持續發展。長期以來,以環境作為代價的粗放型經濟發展方式使得我國部分地區陷入了資源硬約束、環境污染嚴重的境況,導致生態系統退化,影響人民的健康幸福生活,也嚴重制約著經濟的可持續發展。打好污染防治攻堅戰,對于促使生態文明建設邁上新臺階,提升居民的生活質量與幸福指數具有重要意義。從長遠來看,加強環境治理是發展綠色經濟的必要條件,只有保持良好的生態環境才能實現經濟的綠色可持續發展。然而,從短期來看,環境治理必然需要大量的資金投入,尤其是在進行技術改造與產業綠色化轉型初期,需要投入大量資金進行技術升級與購置治污設備,這在一定程度上會對企業與政府造成較大的資金壓力,所以環境治理在短期與長期對地區經濟發展的影響可能會有所不同。發展綠色經濟不可忽視技術進步的力量,技術進步是引領發展的第一動力,它為綠色經濟發展提供強有力的保障。環境治理產生的有效需求推動環保技術不斷創新,因此,明確技術進步在環境治理與綠色經濟發展之間的關系,對于政府與企業調整技術創新支持力度,加快綠色經濟發展具有重要意義。

現有研究大多從環境質量和經濟增長、環境治理和綠色經濟、技術進步和綠色經濟三方面展開。關于環境質量與經濟增長關系的討論,大多數學者圍繞環境庫茲涅茨曲線(EKC)假說是否成立展開。Grossman和Krueger研究了66個國家的環境污染與經濟增長之間的關系,研究結果表明經濟發展水平與環境污染呈倒U型關系,這就是經典的環境庫茲涅茨曲線(EKC)假說[1]。在此之后,許多學者作了進一步研究,大多數學者認為EKC假說是成立的。Verbeke和Clercq研究認為,經濟增長對污染排放的影響取決于收入水平,達到一定的收入水平后,經濟增長就會減少污染排放[2]。陳華文和劉康兵研究發現,對于多數指標而言,EKC假說成立,并且不同的環境質量指標對應于不同的轉折點[3]。李猛用“人均地方財政能力”取代“人均收入”變量,研究發現人均地方財政能力水平與環境污染程度之間存在倒U型關系[4]。周正柱等以長江經濟帶為例驗證了人均工業“三廢”和人均GDP符合環境庫茲涅茨曲線的倒U型關系[5]。

理論上環境治理能夠促進綠色經濟發展,大多學者的研究結果也證實了這一點,只是促進效果不一致。Ahmed等認為環境治理是促進綠色經濟發展的重要影響因素,加大環境治理力度是促進綠色經濟發展績效提升的重要手段[6]。劉成昆和楊容滔研究發現,環境規制對提高綠色經濟發展水平具有顯著促進作用[7]。李丹通過多期雙重差分方法估計發現,環境規制政策能夠促進綠色經濟效率的提升[8]。王東和李金葉通過對我國省級面板數據的實證分析,研究發現同時增加R&D投入強度和環境規制強度對區域綠色經濟效率提升有正向促進作用[9]。

多數學者的研究結果證實了技術進步能夠促進綠色經濟發展。馮銳指出綠色技術創新在很大程度上直接決定著綠色經濟效率的提升[10]。孟望生和張揚認為在綠色經濟增長的貢獻中,科技創新是主要源泉[11]。陳思杭等以長江經濟帶省級數據為例,研究發現綠色技術進步能夠長期正向促進綠色經濟發展[12]。Zhao等研究發現,技術投入可以促進綠色全要素生產率的提高[13]。Zhang和Li認為一個地區要想有效地實現高效率的綠色經濟,最好的辦法是完善技術創新、城鎮化、市場化和環境規制[14]。也有些學者認為技術進步促進綠色經濟發展的作用不明顯甚至還會起到抑制作用。例如,楊文舉發現大多數省份資本深化對綠色經濟發展的相對貢獻最大,技術進步次之,而且資本深化的相對貢獻會大于技術效率變化和技術進步的共同作用[15],郝國彩等學者研究發現,技術進步不能促進區域內綠色經濟績效提升,且顯著抑制區域間綠色經濟績效的發展[16]。

綜上,研究環境質量和經濟增長、環境治理和綠色經濟、技術進步和綠色經濟的文獻較多,但是從技術進步的角度出發探討環境治理影響綠色經濟發展績效的研究有待完善。環境治理能夠促進經濟綠色發展嗎?技術進步能夠促進經濟發展,對環境質量的高要求又能反過來推動技術進步,那么技術進步在環境治理影響綠色經濟發展績效的過程中又發揮怎么樣的作用?本文以2003—2020年全國30個省份作為研究樣本,構建動態面板模型探討環境治理和綠色經濟發展績效之間的關系,并利用中介效應模型研究環境治理通過技術進步影響區域綠色經濟發展績效的中介效應。由此,相比于已有文獻,本文可能的邊際貢獻主要體現在:第一,本文構建綠色經濟發展績效衡量指標體系,運用熵值法測算綠色經濟發展績效。第二,探究環境治理和綠色經濟發展績效之間的非線性關系。第三,探討環境治理影響區域綠色經濟發展績效的傳導路徑。

二、 理論分析與研究假設

環境治理對綠色經濟發展的影響方向可能不一致,我們從環境治理的成本效應和創新補償效應兩方面進行機制分析,認為環境治理和綠色經濟發展績效之間存在非線性關系。技術進步是經濟發展的重要動力,而環境治理的創新補償效應激勵技術進步,以此為出發點,我們進一步探討技術進步在環境治理和綠色經濟發展之間發揮中介作用的理論機制。

(一) 環境治理與綠色經濟發展績效的關系分析

環境治理是指為預防和治理生產、生活中產生的各種污染,以達到改善環境狀態目的而采取的措施和投資。高強度的環境治理通過兩個途徑達到減輕污染、保護環境的目標。一是提高企業進入市場的綠色門檻,加大污染程度較高的企業進入市場的難度。在市場準入環節,增加高污染、高耗能企業的沉沒成本,產生“擠出效應”。二是提高綠色、清潔生產企業的經濟收益,增加對污染程度較小企業的吸引力。環境治理強度越高,對輕度污染行業越有利,該類行業的生產企業能獲得更高的收益回報;重度污染行業和綠色行業之間的利潤差異漸漸變大,會促使生產要素向利潤較高的行業進行轉移,能有效控制污染程度較高企業的規模,達到減輕污染、保護環境的目標。環境治理的主要目的是保護環境,但對經濟增長的影響效果也不容忽視。根據已有文獻研究結果可知,環境治理對綠色經濟發展績效的影響方向并不一致[17]。

綠色經濟發展績效受到環境治理“成本效應”的影響。根據環境治理的成本理論,環境治理強度的增加會提升管轄區域范圍內企業的生產成本,這會使得企業獲得的經濟收益下降,不利于企業的進一步發展,嚴重的可能會導致企業的市場競爭力下降,迫使企業退出市場,這在宏觀上會影響到地區的產業結構。由于環境規制強度加大會導致企業向綠色化轉型,將使部分資本、勞動力用于環境治理,使企業的生產資金減少,并且資源的有限性讓企業難以擴大規模形成規模效應,從而不利于經濟增長。此外,環境規制強度的加大將倒逼污染型企業遷移,以減少環境約束性和控制環境治理成本。因此,企業會傾向于在環境約束力量較弱的區域投資建廠,從而控制生產成本,但這類地區往往是經濟發展相對欠發達的區域。從短期來看,企業規模的擴張會使相對欠發達地區的生產資源和環境資源超負荷使用,造成環境的嚴重惡化,但長期看來,隨著地區經濟的持續發展,環境治理強度也會逐漸加大,最終也將推動環境保護技術的不斷進步。所以,綠色經濟發展績效會受到環境治理“創新補償”效應的影響。面對嚴格的環境治理要求,企業會選擇加大研發經費和研發人員投入力度,推動技術創新,技術創新提高生產效率,有利于企業擴大生產規模。因此,環境規制和科技創新存在協同效應,這在宏觀上表現為環境治理會對經濟增長起到促進作用。另外,隨著民眾生活水平的提升,民眾的環保意識不斷加強,這有利于經濟發展和環保工作的積極開展。當環境治理力度嚴格且合理時,企業技術創新創造的經濟收益超過環境治理產生的成本,這能夠正向推動地區經濟優質發展,有利于綠色經濟發展績效的提升,反之則抑制綠色經濟發展。當環境治理力度較弱,地區內企業依然選擇資源消耗的生產方式,沒有進行技術創新的動力和傾向,同時也會吸引高污染、高耗能企業遷入當地,這從宏觀上表現為當地經濟的數值增長,但隨著生產資源和環境資源衰竭,環境問題日益嚴重,對經濟發展最終會產生負向影響。

基于上述分析,本文提出假設1。

假設1:環境治理和綠色經濟發展績效之間存在非線性關系。

(二) 技術進步的中介效應分析

環境保護政策促使企業通過增加治污設備、加大綠色技術創新等方式來實現綠色生產,進而影響技術進步。環境治理對技術進步的影響可從兩方面來分析。一是環境治理對綠色經濟發展具有成本效應。購置治污設備和進行綠色技術創新的資金投入增加了企業的生產成本,當技術進步的經濟效益低于環境治理的生產成本時,企業會選擇減少技術研發投資。所以,環境治理的“成本效應”不利于企業的技術進步。二是環境治理對綠色經濟的發展具有“創新補償”效應。合理的環境治理強度能刺激企業創新生產技術,產生補償效應,實現帕累托改進。環境治理會使得企業有成本加大的壓力,從而激勵企業進行技術創新。企業技術進步產生的經濟效益,在抵消技術創新所需成本的同時,為企業創造凈利潤。企業經濟效益的提升有利于企業核心競爭力的增加。企業會通過改善投資環境、改進生產技術、降低污染物的排放量、提高生產的綠色化水平等方式來實現環境治理的目標。短期內技術進步為企業帶來的經濟效益較低或不存在,這使得企業投資者出于對眼前利益的考慮而失去對技術創新投資的興趣。但是政府部門對環境治理政策的高度重視有利于投資者規避這種短視行為,加大技術創新的投資力度,不斷提升企業的技術創新水平。技術創新是提高綠色全要素生產率的有效路徑。同時,技術進步又會改變企業的生產方式,使其技術創新水平和生產效率得到進一步提升。綜上,環境治理的“創新補償”會促進企業的技術進步。

技術進步是推動生產力發展的關鍵要素,也是綠色經濟發展的重要動力。人們對更便捷和更美好生活的向往以及企業對更高利潤的追求是推動環境友好型技術進步的重要力量。愈加嚴格的環保條令使生產者將生態環境保護成本納入生產成本,企業對清潔生產技術和綠色技術設備的需求增加。環境友好型技術產品的不斷完善,使得生產過程更加清潔、環保和智能,進而帶動各個行業轉向環保型生產、管理和服務,這表明技術進步是新時代綠色經濟發展的重要推動力量。環境治理通過成本效應和創新補償效應影響技術進步,技術進步又對綠色經濟發展具有正向影響。因此,環境治理對綠色經濟發展績效的影響可能通過技術進步來發揮作用,即技術進步在環境治理和綠色經濟發展績效之間會起到中介作用。

基于上述分析,本文提出假設2。

假設2:技術進步構成環境治理影響綠色經濟發展績效的中介變量,環境治理通過促進技術進步來提升綠色經濟發展績效。

三、 研究設計

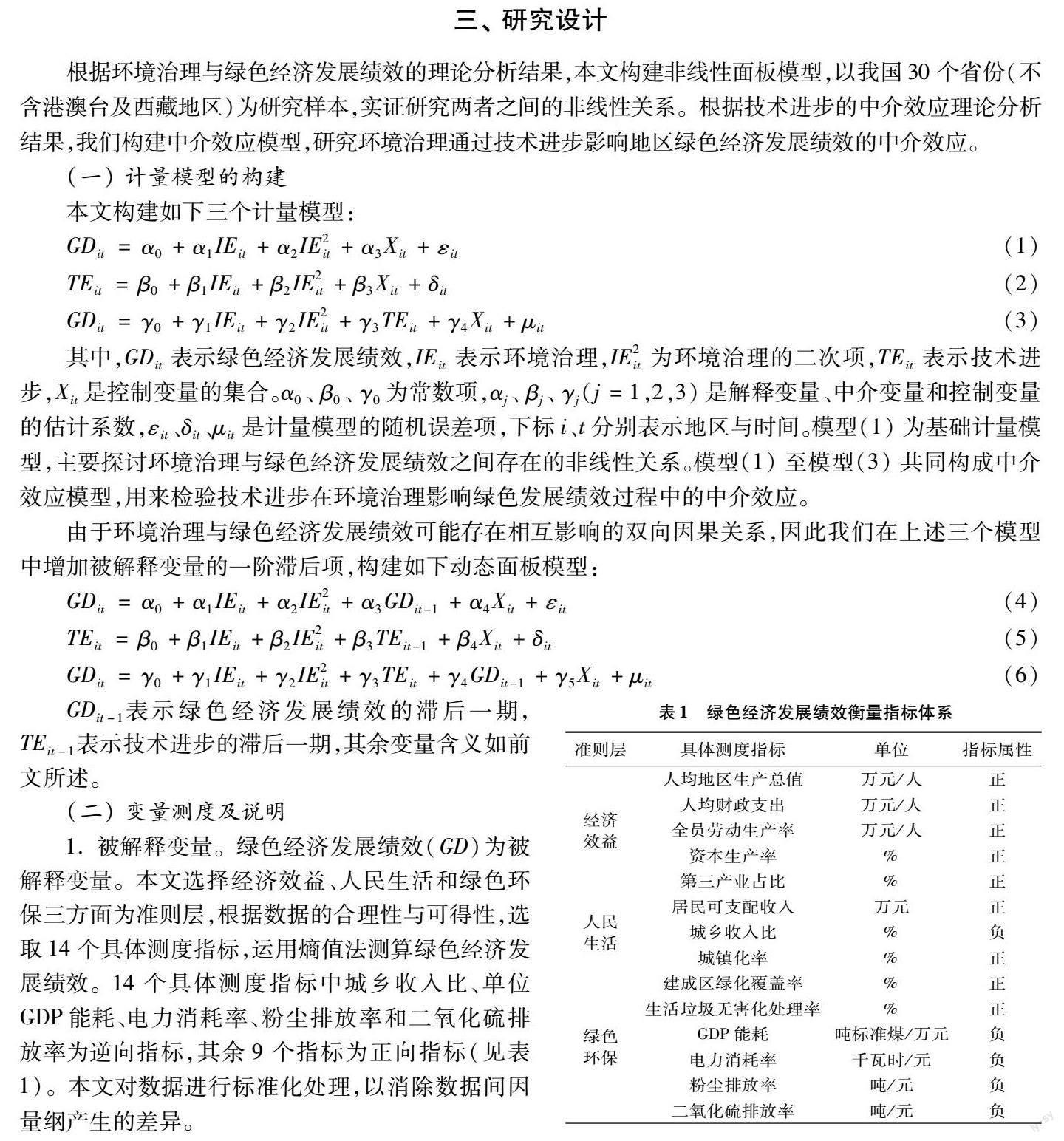

根據環境治理與綠色經濟發展績效的理論分析結果,本文構建非線性面板模型,以我國30個省份(不含港澳臺及西藏地區)為研究樣本,實證研究兩者之間的非線性關系。根據技術進步的中介效應理論分析結果,我們構建中介效應模型,研究環境治理通過技術進步影響地區綠色經濟發展績效的中介效應。

(一) 計量模型的構建

其中,GDit表示綠色經濟發展績效,IEit表示環境治理,IE2it為環境治理的二次項,TEit表示技術進步,Xit是控制變量的集合。α0、 β0、 γ0為常數項,αj、 βj、 γj(j=1,2,3)是解釋變量、中介變量和控制變量的估計系數,εit、δit、μit是計量模型的隨機誤差項,下標i、t分別表示地區與時間。模型(1)為基礎計量模型,主要探討環境治理與綠色經濟發展績效之間存在的非線性關系。模型(1)至模型(3)共同構成中介效應模型,用來檢驗技術進步在環境治理影響綠色發展績效過程中的中介效應。

由于環境治理與綠色經濟發展績效可能存在相互影響的雙向因果關系,因此我們在上述三個模型中增加被解釋變量的一階滯后項,構建如下動態面板模型:

GDit-1表示綠色經濟發展績效的滯后一期,TEit-1表示技術進步的滯后一期,其余變量含義如前文所述。

(二) 變量測度及說明

1. 被解釋變量。綠色經濟發展績效(GD)為被解釋變量。本文選擇經濟效益、人民生活和綠色環保三方面為準則層,根據數據的合理性與可得性,選取14個具體測度指標,運用熵值法測算綠色經濟發展績效。14個具體測度指標中城鄉收入比、單位GDP能耗、電力消耗率、粉塵排放率和二氧化硫排放率為逆向指標,其余9個指標為正向指標(見表1)。本文對數據進行標準化處理,以消除數據間因量綱產生的差異。

2. 核心解釋變量。環境治理(IE)為核心解釋變量。本文用環境治理投資總額與地區生產總值之比衡量各地區環境治理的強度,其中環境治理投資總額包括工業污染治理投資、城市環境基礎設施投資和建設項目“三同時”環保投資。

3. 中介變量。技術進步(TE)為中介變量,技術進步分為人才型、成本型和收入型技術進步。人才型技術進步作為基礎回歸技術進步(TE)的測量指標,我們采用每年大專及以上的學生數與總人口之比衡量。成本型技術進步(TE1)用R&D經費內部支出與固定資產之比衡量,收入型技術進步(TE2)用專利市場成交額與GDP之比衡量。成本型技術進步和收入型技術進步在進行穩健性檢驗時替代基礎回歸技術進步(TE)的衡量指標。

4. 控制變量。為控制其他因素對綠色經濟發展績效的影響,我們選擇基礎交通、信息化水平和開放程度作為本文的控制變量。基礎交通(TRA),用各地區道路面積密度(年末實有道路面積與城區面積之比)來衡量各地區的基礎交通運輸能力。信息化水平(INF),本文用互聯網接入端口數與地區總人口之比來衡量,缺失的互聯網接入端口數用移動互聯網上網人數替代。開放程度(PEN),我們用各地區進出口總額與地區生產總值的比值來衡量。

(三) 數據來源和描述性統計

本文選擇2003—2020年我國30個省級地區(不含港澳臺及西藏地區)為研究樣本。數據主要來源于《中國統計年鑒》《中國環境統計年鑒》《中國城市統計年鑒》《中國能源統計年鑒》等。主要變量描述性統計結果如表2所示。

四、 實證結果分析

我們采用基本面板模型對環境治理和綠色經濟發展績效進行回歸分析,同時也將選擇動態面板回歸分析模型來分析技術進步在環境治理和綠色經濟發展績效之間發揮的中介作用。

(一) 基礎回歸

表3列(1)至列(5)的回歸結果顯示,環境治理一次項系數顯著為負值,環境治理二次項系數均為正值,且都在10%及以上的顯著性水平顯著,這表明我國環境治理和綠色經濟發展績效之間存在顯著的正U型關系,這支持了本文提出的假設1。環境治理初期并不會加快綠色經濟發展,但當環境治理強度突破拐點之后,會逐步加快綠色經濟發展績效提升速度。當環境治理強度較小時,環境治理投入的規模和數量未達到促進綠色經濟發展績效提升的閾值,環境治理的“成本效應”更為突出,不利于綠色經濟發展。我國環境治理與綠色經濟發展績效之間存在明顯的正U型關系,且大部分省份的環境治理都未超過拐點,這說明我國環境治理強度有待進一步加強,生態文明建設、綠色經濟發展任重而道遠。

(二) 技術進步的中介效應

基礎回歸結果顯示綠色經濟發展績效的滯后項系數顯著為正,說明環境治理與綠色經濟發展績效之間的雙向影響效果顯著。為剔除兩者之間的雙向影響,進行中介效應分析時我們采用動態面板回歸分析方法。

表4列(1)至列(3)的回歸結果表明,技術進步在環境治理影響綠色經濟發展績效的過程中發揮中介作用,即環境治理對綠色經濟發展績效的影響一部分通過技術進步傳遞。對比列(1)和列(3)的回歸結果可知,環境治理二次項系數均顯著為正,環境治理的一次項系數都在1%的顯著性水平上顯著為負,環境治理系數的絕對值變化幅度較大,這說明技術進步在環境治理與綠色經濟發展之間發揮顯著中介作用。列(3)的回歸結果顯示技術進步的系數顯著為正,這說明技術進步在環境治理影響綠色經濟發展中存在部分中介效應,且技術進步能顯著促進綠色經濟發展。因此,在環境治理促進綠色經濟發展績效提高的過程中,高強度的環境治理會提高廠商改進生產技術和生產過程的意愿,加大廠商研發環保產品的力度,廠商通過技術進步提升產品生產能力和污染處理能力。這表明環境治理通過技術進步產生的中介效應進一步增強對綠色經濟發展績效的正向促進作用。綜上,本文假設2得到支持。

五、 異質性分析

為研究在不同時期和地區環境治理對綠色經濟發展績效的影響,以及技術進步在環境治理和綠色經濟績效之間起到的中介作用存在怎樣的差異,我們進行異質性分析,同時也采用更換數據樣本和指標測度角度的方法進行穩健性檢驗。

(一) 時期異質性

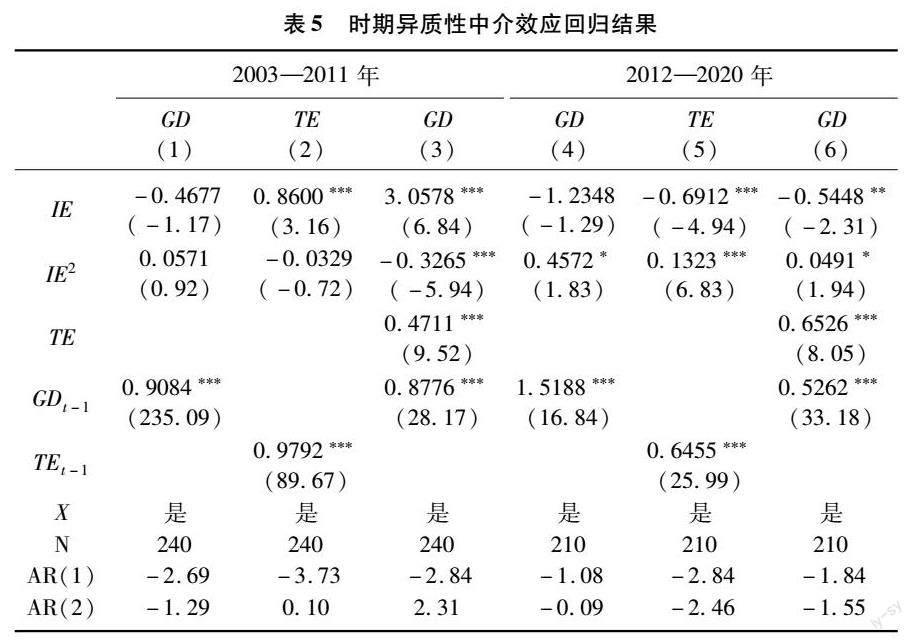

黨的十八大以來,國家將生態文明建設放到更加重要的戰略位置,因此我們將樣本數據分成2003—2011年和2012—2020年兩個時間段進行回歸分析。

表5中列(1)的回歸結果顯示,2003—2011年期間,環境治理與地區綠色經濟發展績效之間存在不顯著的正U型關系。列(1)至列(3)的環境治理一次項和二次項的系數顯著性不一致,根據中介效應判定依據可知,技術進步在環境治理影響綠色經濟發展績效的過程中起到不顯著的中介作用。列(3)的回歸結果顯示,技術進步的系數顯著為正,說明技術進步顯著促進綠色經濟發展績效提升。列(1)和列(3)的回歸結果顯示環境治理二次項系數的正負性不一致,這進一步說明技術進步在環境治理影響綠色經濟發展績效過程中的中介作用不顯著。2012—2020年期間,環境治理與地區綠色經濟發展績效之間存在顯著的正U型關系。比較列(4)和列(6)的環境治理一次項系數和二次項系數可知,技術進步在環境治理影響綠色經濟發展績效的過程中發揮顯著中介作用。由列(6)的回歸結果可知,技術進步的系數在1%顯著性水平顯著為正,說明技術進步對提升地區綠色經濟發展績效具有顯著的促進作用。比較兩個時間段的回歸結果后發現不同之處主要有兩點:一是在2003—2011年期間,技術進步在環境治理和綠色經濟發展績效之間存在不顯著的中介效應,而2012—2020年期間中介效應顯著;二是在2012—2020年期間,環境治理與綠色經濟發展績效之間存在具有顯著的正U型關系,而2003—2011年期間這種正U型關系不顯著。兩個時間段的相同點是技術進步對綠色經濟發展績效具有顯著促進作用。

(二) 地區異質性

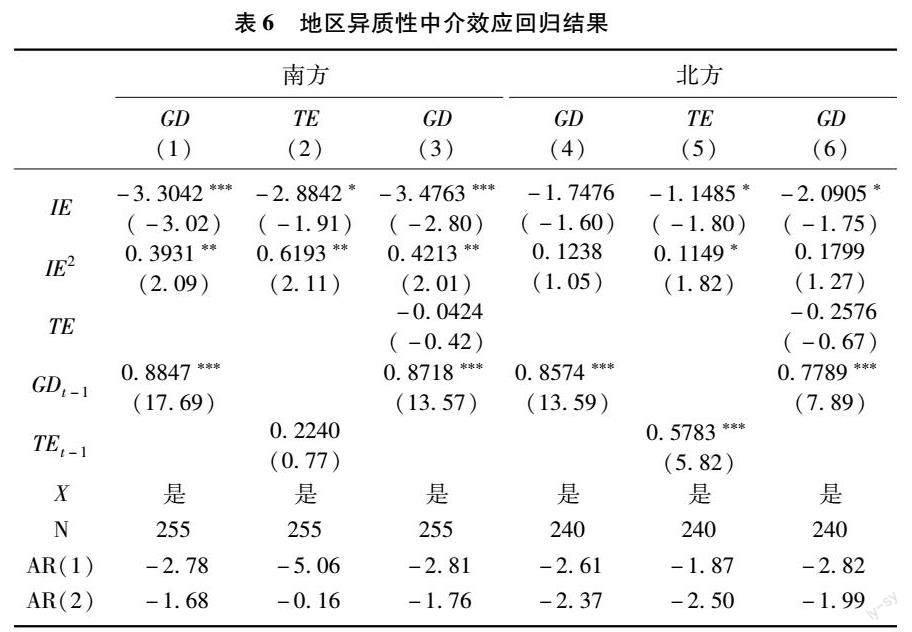

我國南北南方省份:上海、江蘇、浙江、安徽、江西、福建、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、四川、貴州、云南、西藏(本文不包含西藏地區)。北方省份:北京、天津、河北、山東、河南、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆。經濟發展和環境狀況存在較大的差異,所以本文將樣本30個省份(不含港澳臺及西藏地區)的面板數據分為北方地區和南方地區進行地區異質性分析。

根據表6列(1)至列(3)的回歸結果,南方環境治理和綠色經濟發展績效之間存在顯著正U型關系,技術進步在環境治理影響綠色經濟發展績效的過程中起到顯著的中介作用。比較列(1)和列(3)的回歸結果發現,環境治理二次項系數均顯著為正,且系數絕對值大小相差較大,這說明技術進步在環境治理影響綠色經濟發展績效的過程中影響顯著并且程度較高。根據列(4)的回歸結果,北方環境治理與綠色經濟發展績效之間存在不顯著的正U型關系。比較列(4)至列(6)的回歸結果發現,環境治理二次項系數不顯著,這說明技術進步在環境治理影響綠色經濟發展績效過程中的中介作用效果不顯著,但兩者系數絕對值大小相差較大,這表明技術進步在環境治理影響綠色經濟發展績效的過程中影響程度較高。對比分析南北地區的回歸結果發現,地區異質性體現在兩方面:一方面,南方地區環境治理對綠色經濟發展績效的影響呈現先抑制后促進的趨勢,而北方地區這種趨勢不顯著。另一方面,南方地區技術進步在環境治理與綠色經濟發展之間的中介作用效果顯著,而北方地區技術進步的中介作用效果不顯著。南北方地區的相似之處是綠色經濟發展績效滯后一期顯著促進綠色經濟發展績效的提升。

相關變量測度方法和計算精度以及樣本選擇會影響基準估計結果,針對存在的問題我們從兩方面進行穩健性檢驗:一是重新選擇樣本。北京、上海、天津和重慶為直轄市,與其他省份綠色經濟發展績效存在或多或少的差異,所以我們剔除這四個差異樣本,規避差異量的存在引起的回歸誤差;二是技術進步指標是由單一指標衡量,考慮到技術進步衡量指標主觀選擇對回歸結果造成影響,所以本文選擇不同的技術進步衡量指標進行穩健性檢驗。穩健性檢驗結果表明,本文的研究結論具有一定的可靠性,即環境治理和綠色經濟發展績效之間存在正U型關系,技術進步在環境治理影響綠色經濟發展績效中起到顯著的中介作用。

綜上,環境治理與綠色經濟發展績效之間的關系存在地區異質性,南方地區環境治理與綠色經濟發展績效之間存在顯著的正U型關系,而北方地區環境治理與綠色經濟發展績效之間的正U型關系不顯著。這可能是因為北方發展初期多為重工業產業,且北方地區的煤炭資源豐富,工業生產大量使用非清潔資源對環境造成嚴重破壞,發展至今已經累積大量環境問題。在前期,環境治理的資金多用于生態修復,技術投入薄弱,不利于綠色技術創新,技術進步速度緩慢,所以在環境治理的初始階段對技術進步的促進作用不顯著,環境治理的“創新補償效應”作用不突出,因此環境治理與綠色經濟發展之間的關系不顯著。但隨著生態環境質量的不斷改善,環境治理會轉向促進技術進步,環境友善型產業的逐漸發展壯大,最終實現環境質量穩步提升的長期目標。而南方多為高技術產業,高技術產業技術含量高、進步空間大,相較于其他產業更加注重技術創新,且技術創新能力更強,所以南方環境治理顯著促進技術進步,環境治理的“創新補償效應”突出。除此之外,還可能與南北方地區的生態系統自我修復能力有關,北方的生態系統相對南方而言比較脆弱,一旦破壞就難以短時間自我修復,因此北方會花費更多資金幫助生態環境恢復,這使得技術投入不足,不利于環境治理“創新補償效應”發揮作用。

六、 結論性評述

本文以2003—2020年我國30個省份作為研究樣本,研究環境治理和技術進步對綠色經濟發展績效的影響,研究結果表明,隨著環境治理力度的加強,環境治理對區域綠色經濟發展績效的影響由抑制轉向促進,兩者之間存在顯著的正U型關系;技術進步在環境治理影響區域綠色經濟發展績效的過程中發揮顯著的中介作用,環境治理通過技術進步影響區域綠色經濟發展績效,且技術進步顯著提升區域綠色經濟發展績效;南北方地區環境治理與綠色經濟發展績效之間的關系存在異質性,北方地區環境治理對綠色經濟發展績效的影響不顯著,南方地區環境治理與綠色經濟發展績效之間存在顯著的正U型關系。

根據以上研究結論,為創造良好的生態環境和提高綠色經濟發展績效,本文提出如下政策建議:第一,加大環境治理力度,早日實現環境質量改善和綠色經濟發展績效提升的雙重目標。在環境治理初期,治污力度的提升雖然會改善城鄉人居環境,但會在一定程度上降低綠色經濟發展績效。我們要克服短時期的壓力,不斷加強環境治理強度,爭取早日跨越“治污門檻”,以美麗家園建設促進綠色經濟發展,實現宜居環境與經濟發展的“雙贏”。建立完善綠色低碳循環發展經濟體系,促進各個行業的綠色發展,加快綠色基礎設施建設和三大產業綠色升級。第二,鼓勵技術創新投入,充分發揮技術進步在環境治理和經濟發展中的推動作用。建立健全以市場為導向的綠色技術創新體系,加大綠色低碳技術研發力度,保障綠色技術創新的成果轉化。創新主體可以積極與高校、科研院所、產業園區合作,建立綠色技術創新市場。要積極發揮政府引導作用,打造能夠為企業、高校、科研院所和產業園區提供共享資源的服務平臺,激勵創新主體開發綠色技術研發項目。第三,完善環境治理相關和綠色技術創新相關法律法規。進行環境治理離不開法律法規的支持,法律法規建設覆蓋面應該廣而全,不僅要建立法律法規,還要強化執法監督,不能立而不用。污染排放方面要建立綠色的收費機制,加大環境基礎設施方面的財稅支持力度,建立適應各行各業的綠色標準,不能一概而論,也不能抓此放彼。第四,加大綠色金融支持力度,以金融手段支持“雙碳”目標。鼓勵銀行業金融機構創新綠色金融產品與服務,為有節能、降碳等技術改造需求的企業提供專項信貸產品,緩解企業的資金壓力。加大綠色信貸的投放力度,對符合綠色信貸審批條件的企業適當予以降低利率等優惠措施,促進綠色環保,清潔能源等產業的發展。積極探索“碳賬戶”“綠色賬戶”等新型金融服務,推動建立和完善綠色金融體系,讓環境治理的綠色金融解決方案為綠色經濟發展賦能。

參考文獻:

[1]Grossman G M, Krueger A B. Environmental impacts of a North American free trade agreement[R]. NBER Working Papers, 1991.

[2]Verbeke T, Clercq M D. Environmental quality and economic growth[R]. Working Paper, 2002.

[3]陳華文,劉康兵.經濟增長與環境質量:關于環境庫茲涅茨曲線的經驗分析[J].復旦學報(社會科學版),2004(2):8794.

[4]李猛.財政分權與環境污染——對環境庫茲涅茨假說的修正[J].經濟評論,2009(5):5459.

[5]周正柱,劉慶波,王云云.經濟增長與工業環境污染關系的環境庫茲涅茨曲線檢驗——基于長江經濟帶省域的面板計量模型[J].南京工業大學學報(社會科學版),2020(2):6472.

[6]Ahmed N, Muir J F, Garnett S T. Bangladesh needs a “bluegreen revolution” to achieve a green economy[J]. Ambio, 2012, 41(2): 211215.

[7]劉成昆,楊容滔.環境規制、對外開放與綠色經濟發展[J].技術經濟與管理研究,2022(11):124128.

[8]李丹.環境規制政策對綠色經濟效率的影響——基于排污費征收標準改革的證據[D].山東大學,2021.

[9]王東,李金葉.R&D投入強度、環境規制與區域綠色經濟效率[J].生態經濟,2021(9):155160.

[10]馮銳.金融集聚、綠色技術創新和綠色經濟效率[J].經濟經緯,2022(4):150160.

[11]孟望生,張揚.自然資源稟賦、技術進步方式與綠色經濟增長——基于中國省級面板數據的經驗研究[J].資源科學,2020(12):23142327.

[12]陳思杭,雷禮,周中林.環境規制、綠色技術進步與綠色經濟發展——基于長江經濟帶11省市面板數據的實證研究[J].科技進步與對策,2022(10):5260.

[13]Zhao M, Liu F, Song Y, et al. Impact of air pollution regulation and technological investment on sustainable development of green economy in Eastern China: Empirical analysis with panel data approach[J]. Sustainability, 2020, 12(8): 3073.

[14]Zhang M, Li B. How to design regional characteristics to improve green economic efficiency: A fuzzyset qualitative comparative analysis approach[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2022, 29(4): 61256139.

[15]楊文舉.基于DEA的綠色經濟增長核算:以中國地區工業為例[J].數量經濟技術經濟研究,2011(1):1934.

[16]郝國彩,徐銀良,張曉萌,等.長江經濟帶城市綠色經濟績效的溢出效應及其分解[J].中國人口·資源與環境,2018(5):7583.

[17]黃慶華,胡江峰,陳習定.環境規制與綠色全要素生產率:兩難還是雙贏?[J].中國人口·資源與環境,2018(11):140149.

[責任編輯:高婷]

Abstract: Taking the data of Chinas 30 provinces from 2003 to 2020 as research samples, this paper constructs a dynamic panel model to explore the relationship between environmental governance and the development performance of green economy. Furthermore, this paper conducts the intermediary model to study the mediating effects that environmental governance acts on regional green economy developing performance through technical progress. The results show that theres a positive Ushaped relationship between environmental governance and regional green economy developing performance, it means that environmental governance will firstly inhibit the development of green economy and then promote it; Technological progress plays an intermediary role in the impacts which environmental governance acts on the development performance of regional green economy, and technological progress can significantly promote the development performance of regional green economy; The impact of environmental governance on the development performance of green economy shows regional differences, southern regions show obvious positive Ushaped relationship while northern regions demonstrate nonsignificant relationship between them.

Key Words: environmental governance; technological progress; green economy; development performance;? regional variation