基于大運河蘇州段的插畫設計表現

蔣艷俐 張穎娉 吳宇純

【摘要】一條京杭大運河,承載的是悠長而深遠的,綿延兩千五百多年的文化,貫穿南北五大水系,流經八個省市,見證著兩岸中華兒女的興衰成敗。2014年,被列入《世界遺產名錄》。蘇州作為大運河一個重要的沿線城市,與運河一樣,擁有著兩年五百年的歷史,與運河互相滋養,彼此成就。千百年來,大運河蘇州段也引得許多中外藝術家青睞,或描繪其靜謐流淌的姿態,或描繪其兩岸風貌。本文立足大運河蘇州段,通過文獻資料以及實地調研等方法,深入挖掘其文化價值與意義。結合文旅融合的政策背景以及習近平總書記對于大運河文化帶所做出的重要指示,分析古今中外藝術家對運河的描繪及現代插畫設計的發展現狀,插畫中圖形、圖像的表達方式、媒介的運用等,從文化出發,結合現代插畫多樣的表現形式,試圖尋求一條主題性的插畫創作道路,并運用于今后的插畫設計中,為下一步品牌化、IP化、物料延展等提供參考,同時為大運河蘇州段文化的傳承與發展貢獻出一份綿薄之力。

【關鍵詞】大運河蘇州段;插畫;表現形式

【中圖分類號】J905? ? ? ? ? ? ?【文獻標識碼】A? ? ? ? ? 【文章編號】2096-8264(2023)12-0103-03

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2023.12.031

基金項目:大運河蘇州段的插畫設計表現(項目編號:SZDYKC-220801);文旅融合背景下基于微課的文化創意產品設計課程的建設與研究(項目編號:SZDJG-21026)。

一、大運河蘇州段的研究背景

(一)文化歷史背景

千年運河,自北向南,悠遠綿長,連通古今。它講述著人類如何依靠自然,順應自然,改造自然以實現與自然共生的故事。自2014年被列入世界遺產名錄后的第三年,習近平總書記對此做出重要批示:大運河是祖先留給我們的寶貴遺產,是流動的文化,要統籌保護好、傳承好、利用好。大運河從公元前5世紀一路走來,向世人展示的不僅僅是時空的連綿不斷,也不停留于中華人民的科學智慧的體現,更重要的是兩岸文化的演進,凝聚著中華民族開放包容的精神,是中國聯結世界的文化紐帶。蘇州段是大運河中的重要一段也是精彩一段,該段全長96公里,流經全市包括吳江區、吳中區、姑蘇區、虎丘區、相城區在內的五個區。由江南運河蘇州段以及山塘歷史文化街區、虎丘云巖寺塔、平江歷史文化街區、全晉會館、盤門、寶帶橋、吳江運河古纖道等7個遺產點組成。

(二)地方政策支持

蘇州,作為運河沿線唯一一座以古城概念申遺的城市,在活化運河文化中,也發揮了重要作用,為此添上了濃墨重彩的一筆。2018年,由蘇州市水利局牽頭,成立大運河文化帶建設工作領導小組推進大運河文化帶蘇州段的建設工程。2020年,蘇州召開了“運河十景”建設工作專題會議,部署打造蘇州“運河十景”,選取運河蘇州段中最精彩的十處景觀進行文化挖掘、品牌打造,激發運河活力,擦亮蘇州名片。將沿岸的景觀打造成一顆顆璀璨珍珠鑲嵌其中。2021年,蘇州積極參與主辦了第三屆大運河文化旅游博覽會暨第三屆中國蘇州江南文化藝術·國際旅游節(以下簡稱運博會),搭建大運河沿線城市文旅融合發展平臺、文旅精品推廣平臺、美好生活共享平臺,將江南文化以板塊化的形式有機融入,并在運博會中設計六大主題展,幫助觀者多角度、全方位的了解大運河保護傳承并合理利用的重要成果,打造運河文化蘇州段的饕餮盛宴。同年成立蘇州市大運河文化研究會。2022年,蘇州繼續全力推進大運河文化帶建設,修訂《蘇州市大運河文化保護傳承利用條例(征求意見稿)》。可以見得,近幾年來,雖受到疫情防控的多重復雜形勢影響,蘇州依然在此前提下有條不紊地推進工作,精準定位大運河蘇州段的建設目標,從而實現文化的活化傳承,續寫姑蘇繁華。

(三)代表性景觀

1.水陸盤門

作為蘇州最早的八大城門之一,始建于吳王闔閭元年,是蘇州城重要的交通要塞。從宋代平江圖碑刻上描繪了蘇州古城以“水陸雙棋盤”格局的架構,作為西南端一個重要的關卡,古時同時承擔交通與防御兩大功能。結合古城水陸并行的城市規劃,建造了水陸兩座城門。水城傍南,陸城依北,互相錯列配制。另外,水城門還兼具調節城中湖河水位的功能。

2.寶帶橋

據《蘇州府志》,“去郡東南十五里,有寶帶橋,唐刺史王仲舒捐寶帶助費創建(約公元806年),故名。橋梁位于運河與澹臺湖之間的玳玳河上,整體長317米,是一座聯拱石橋。橋兩端有一對石獅,橋北還有石亭、石塔,其擁有五十三個橋洞,中心三個孔洞較高,每年中秋素有“寶帶串月”習俗。古時為運河交通要道,現出于對文化遺產的保護,已不再承擔交通運輸功能。

3.虎丘云巖寺塔

該塔位于虎丘山山頂,始建于五代周顯德六年 (959年),因山上建有云巖寺因此又被稱為云巖寺塔。根據相關專家調研考察,虎丘塔在明崇禎十一年改建時就已經發現明顯傾斜,現如今的虎丘塔仍然是座斜塔,作為古城的標志之一,巍然屹立于吳中。

4.平江歷史街區

北起白塔東路,南至干將路,是蘇州城“水陸雙棋盤”格局的又一體現,將前街后河的格局完整保存至今。印證了杜荀鶴筆下“君到姑蘇見,人家盡枕河”的場景。黑白灰的色調體現了江南人家雅致的特點,街區中匯集了古建筑、古橋、古牌坊、古井等眾多文物古跡,是為現代都市中的一處恬靜之地。

(四)古畫中的姑蘇運河

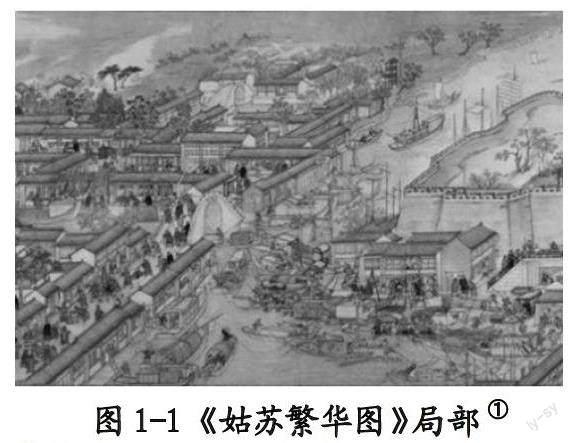

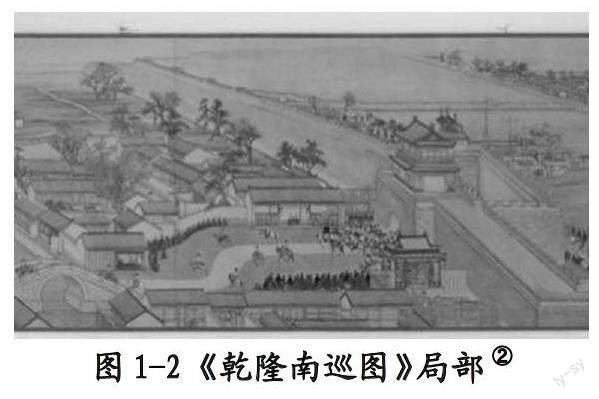

經過查閱相關資料,本文選取了《姑蘇繁華圖》和《乾隆南巡圖》第六卷《駐蹕姑蘇》作為分析對象,因此二卷均為歷史紀實性繪畫,均采用與《清明上河圖》相同的移步換景、散點透視等表現技法創作。由清代宮廷畫家徐揚所制。徐揚本就是蘇州人,憑借對家鄉的歷史人文地理的熟知,比較全面、客觀、完整的表現清代姑蘇運河兩岸的人文。

《姑蘇繁華圖》原名《盛世滋生圖》,紙本設色,描繪了自靈巖山至閶門外轉山塘橋至虎丘山為止的人文風景。卷尾將閶門地區作為重點加以描繪,表現市集商賈貿易的繁榮景象,也是因閶門專諸巷為徐揚在姑蘇的住所,是其最為熟悉之處。該圖雖不免有粉飾之處,但對照歷史文獻,不失其實,反映出當時人文風俗在姑蘇古運河交融匯集的盛世光景,具有極大的歷史價值。

《乾隆南巡圖》第六卷《駐蹕姑蘇》存有紙本、絹本,兩卷所繪內容基本一致,為滸墅關鎮至蘇州織造署,途經虎丘、山塘、閶門、胥門。全卷以乾隆下江南的路線為主要描繪對象,由江南運河一路向姑蘇城內游覽,運河兩岸的景象由郊外的鄉村景觀至城內的城墻、商鋪、民居建筑群過度,密度逐步增加,河道也由彎曲向筆直過度,將運河兩岸自然的旖旎風光與河道穿越蘇州城繁華的煙火氣息表現的恰如其分。

二、插畫設計的發展現狀及困境

插畫在我國起步較早,伴隨著印刷術的誕生而得到進一步發展。插畫,從字面拆解來理解,就是插入在文字中的圖畫。其價值在于,一方面增加書本的趣味性,有效調節閱讀節奏。另一方面將文章中所描繪的人、事、物通過圖像的方式進行再現,更直觀、快速的傳達給閱讀者,更易達到共情效果。現如今,隨著新技術的蓬勃發展,插畫不再局限于架上繪畫,也有了多種媒介,因此,插畫從過去的傳統繪畫分支中逐漸向視覺傳達設計方向延展,被廣泛運用于設計作品中,畫者也從不同的地域文化中找到突破點,造就了如今多樣的繪畫風格的同時也帶來了插畫發展的困境。

(一)百花齊放的插畫風格

新技術推動插畫設計向數字藝術發展,也大大推進了插畫設計商業化。現如今,插畫被廣泛運用于廣告、品牌、文創甚至于環境藝術設計中。在這文化繁榮的大背景下,插畫風格也變得多樣。從創作手段上看,插畫可以分為傳統手繪插畫與數碼插畫。傳統手繪插畫依托各大繪畫畫種發揮其優勢,例如:國畫、油畫、版畫、水彩畫、鋼筆畫等。如盧沉、周思聰的《清潔工人的懷念》、雷坦的《飛奪瀘定橋》、趙延年的《祥林嫂》。數碼插畫的風格又能分為國潮風、原畫、扁平風、卡通繪本風等。

(二)插畫發展的窘境

技術的革新,互聯網的推動是一把雙刃劍。給商業插畫的飛速發展提供了動力來源的同時也迅速遇到了發展的瓶頸。多樣的插畫風格受到市場的需求以及現階段社會的審美認知影響,發展困境日益突出,總結歸納出以下兩個問題。

1.插畫作品的審美疲勞

造成插畫作品的審美疲勞主要原因有二:第一,現階段市場認可度較高的插畫風格多為服務產品,為快銷手段之一。插畫實際應用的場景,無論是外包裝還是電商平臺造勢界面抑或是線下宣傳物料,都存在構圖單一且配色雷同的問題,在中低端產品中,還存在同一插畫不經版式調整就用于多尺寸物料的延展等同質化的問題。第二,設計變現是一個現實問題,并非所有插畫師都能成為像倪傳婧、李旻、烏合麒麟團隊,生計是絕大多數插畫師都需要考慮的,在此前提下,很多時候不得不跟風,拋棄自我想法與個人風格,按照甲方要求的風格繪制。另外,前文所贅述的已被市場認可的固定的構圖與配色某種程度上也讓插畫師省去了構思的時間,提高制圖效率,這也是甲乙雙方都比較樂于接受的一種結果。久而久之,插畫師的創作靈感逐漸消散,隨之而來的便是千篇一律的插畫作品。

2.插畫設計中文化表達浮于表面

誠然,互聯網時代,社會發展的速度加劇是一個無可辯駁的事實,也著實為我們的生活提供了更便捷快速的服務,大大提高了辦事效率。然而,在插畫設計的文化表達中,卻需要插畫師慢下來,靜下來研究各地的文化與風俗。例如,近幾年來借助二十四節氣來做插畫的案例不少,但在網絡搜索不難發現,從同一季節內,每個節氣相差無幾,毫無節氣特點,更無法談及與地域文化相結合。如冬至節氣,大部分圖片中,都逃不開餃子、團圓的元素,殊不知,在蘇州地區,根本沒有吃餃子的習俗,而更為流行的是,飽餐一頓,典型元素應是特產桂花冬釀酒,這些在節氣插畫中鮮有體現。

三、運河文化在插畫中的運用實踐

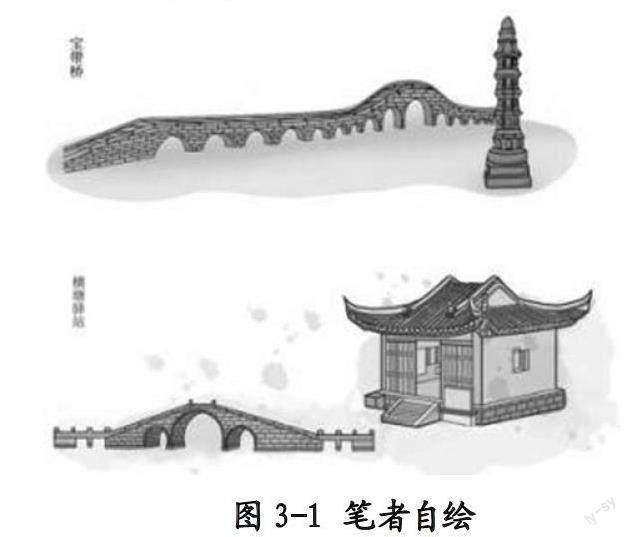

(一)以線造型,繪制代表性建筑物

利用本地考察優勢,選擇大運河蘇州段中的代表性景點進行實地調研,觀察其外形,多角度進行圖像采集,并進行寫生。形似是表達物體的第一步,也是幫助人們識別最簡單直接的方式。其次才是插畫中的色彩與構圖。前文所選取的代表性建筑單看造型,繪制起來并不復雜,作為插畫來講,需要表達的不只是一個建筑單體,而是要通過對建筑的刻畫來表達運河文化,并且是讓人們更易接受的表達形式。因此,寫生僅是一個感知建筑的手段,在進行插畫設計時,往往需要結合現場采集的照片將畫稿整理并重新繪制,對細節進行優化,以插畫的角度,主觀添加元素,用以將自然之美轉化為藝術之美。進行插畫設計時,還應具有全局觀,因大運河蘇州段中選取的典型建筑各有其特點且散落分布在運河的各個河段,設計時,還需考慮如何串聯,使之能夠整體表達。

(二)略施淡彩,確定運河插畫色調

如今的數碼插畫風格逐漸形成體系,而同體系同風格的設計存在嚴重的同質化現象,為避免本次插畫設計重蹈往日覆轍。本文另辟蹊徑,參考國畫水墨山水施色方式對線稿進行繪制。同時進行數碼插畫的嘗試,兩方面均進行了實踐,形成了多種風格的插畫,給未來進行線下文化宣傳或商業推廣大大增加了可調整空間。

在顏色的選取上,本文結合徐揚的兩幅著作,分析其用色,提取出比較有代表性的色彩,結合蘇州城市粉墻黛瓦的基調與江南水鄉的色澤,摒棄濃墨重彩的青綠色,取道中國畫水墨山水用色,以赭石、花青、草綠為主進行鋪色,營造清新淡雅的風格,強化蘇州這座城市給人的印象。如圖3-1所示:

(三)結合技術,確定插畫呈現方式

多數插畫在落地時采用數碼彩繪噴印的方式完成,該方式的優勢在于能精準的將數碼繪制的插畫展現在任何物料上,缺點在于,手繪的真實感欠缺,色彩受各個印刷機器影響一定程度上會產生色偏。本設計在構圖與物料選擇上做出一定嘗試,選擇用絲網印刷中曝光制版的方式將繪制完成的建筑線稿制出,絲網曝光的優勢在于其承印物與顏料的選擇范圍非常廣泛,相較于數碼彩繪噴印來說,絲網印刷成本較低,可以在不同承印物上進行多次嘗試,且色彩可自由控制調配,以取得最佳效果。在大運河蘇州段的插畫設計的構圖上,參考《五牛圖》的長卷表現方式,將每個建筑用絲網印的技法先印制于畫卷中,建筑之間用云紋、水紋等元素以中國畫白描的技法繪制,最后以淡彩暈染而成,卷首題字運河十景圖。在多物料延展中,以扇面為承印物并制作折扇并收集有關詩句書寫于背面,將插畫轉化為文創,賦予其實用性。

四、結語

一條運河牽連的是不僅是南北商賈,更是文化交融的紐帶。在調研與創作過程中,可以認識到,千年運河的價值并不是一朝一夕就能夠理清說透,也并不能只靠藝術靠插畫設計就可以完整講述。活化運河文化還需要集結各領域、各方向的綜合學科知識,更要注重將理論與實踐相結合,才能更深入地傳承與發展。本文以運河作為大運河蘇州段為研究對象,通過實地調研、查閱資料提取運河沿岸建筑輪廓并結合江南特點提取色彩,嘗試通過改變技術,改變傳統插畫的表現方式進行設計,試圖找到創造出一條適合表現大運河蘇州段文化特點的插畫設計之路,以插畫再現運河蘇州段的精彩故事。

注釋:

①圖1-1: 《姑蘇繁華圖》:https://www.sohu.com/a/458101698_120968399.

②圖1-2:《乾隆南巡圖》第六卷《駐蹕姑蘇》:https://file.szmuseum.com/WaterMark/展品信息管理圖片/20211

2241322061KwNA4.jpg.

參考文獻:

[1]王德慶.蘇州盤門[J].文物,1986,(01):80-86.

[2]茅以升.介紹五座古橋——珠浦橋、廣濟橋、洛陽橋、寶帶橋及灞橋[J].文物,1973,(01):19-34.

[3]吳雨蒼.蘇州虎丘山云巖寺塔[J].文物參考資料,

1954,(03):69-70.

[4]《姑蘇繁華圖》賞析[J].文物鑒定與鑒賞,2015,

(04):120.

[5]宋莎莎.中國當代商業插畫設計現狀研究[J].藝術大觀,2022,(17):66-68.