針刺肌筋膜觸發點技術聯合替扎尼定治療頸源性頭痛的臨床研究

袁春蘭,黃振會,孔方方,李秋英,彭化生

(菏澤市第三人民醫院康復醫學科,山東 菏澤 274031)

頸源性頭痛是頭痛的一種常見類型,由于近年來手機、電腦等電子產品的廣泛應用,以及人們的坐位姿勢異常等多種原因導致的頸椎病越來越多,從而引起的頸源性頭痛發生率逐年上升,而且年輕化趨勢明顯,青少年患者逐漸增多。頸源性頭痛是由頸部軟組織和(或)頸椎發生功能性或器質性病損所致,以單側頭痛伴頸部活動受限、局部壓痛等為主要特征,伴發自主神經功能紊亂癥狀,如失眠、頭暈等,疼痛性質為牽涉痛,已成為目前臨床常見病、多發病,備受臨床醫師重視。近年來,針對頸源性頭痛的治療方法進行了大量研究,包括頸2背根神經根節脈沖射頻或聯合硬膜外阻滯[1-3]、偏振光照射[4]、頸椎旁神經阻滯[5]、低溫等離子消融術[6]、星狀神經節阻滯[7]、中醫銀針[8]、小針刀手法[9]等,均取得了一定的療效,但也存在治療操作需要CT引導[1,10]、技術要求較高、基層不能普及等問題。本院近年來應用針刺肌筋膜觸發點技術聯合肌肉松弛劑——替扎尼定片治療頸源性頭痛取得了滿意的療效,現報道如下。

1 資料與方法

1.1資料

1.1.1一般資料 選取 2018 年 7 月至 2021 年 12月在本院神經內科和康復醫學科門診和住院的頸源性頭痛患者 90例。采用隨機數字表法分為觀察組和對照組,每組 45例。 觀察組患者中男 18 例,女 27 例;年齡 20~ 70歲,平均(43.2±8.7)歲;病 程 2周至2年,平均(1.8±1.1)年;頭痛位置:右側 22例,左側 17 例,雙側 6例。 對照組患者中男 17例,女 28 例;年齡 21~ 71歲,平 均(42.5±8.5)歲;病程 2周至2年,平均(1.6±1.5)年;頭痛位置:右側 21例,左側 17例,雙側 7例。2 組患者性別、年齡、病程、頭痛位置等一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究獲醫院倫理委員會審批。

1.1.2納入標準 (1)根據國際頭痛疾病分類制訂的標準診斷為頸源性頭痛[11];(2)病程2周至2年;(3)查體頸部肌肉存在肌筋膜觸發點,有壓痛或牽扯痛;(4)耐受針刺治療;(5)對本研究知情并同意參與。

1.1.3排除標準 (1)穿刺部位局部感染;(2)嚴重骨質疏松、骨質破壞;(3)凝血功能障礙;(4)不能耐受針刺治療;(5)有嚴重心、腦、腎及其他重要臟器疾病;(6)患有精神疾病及癡呆不能配合;(7)合并其他繼發性頭痛。

1.2方法

1.2.1治療方法 對照組口服鹽酸替扎尼定片(四川科瑞德制藥有限公司,國藥準字H20060644,規格:每片1 mg),每天3次,第1周每次1 mg,第2周開始每次2 mg,連續治療4周。同時,給予頸椎操訓練,每天1次,每周4次,共4周。指導患者平時保持良好坐位姿勢,即頭部保持正直,不低、不仰、不歪、不伸,眼睛與桌面距離為40~50 cm,身體與桌子保持適當距離。觀察組在口服替扎尼定、頸椎操訓練基礎上給予頸部針刺肌筋膜觸發點治療。對每例患者仔細進行頸部查體,包括活動度(ROM)、肌肉觸診等,尋找和確定肌筋膜觸發點。一般引起頸源性頭痛的肌筋膜觸發點在胸鎖乳突肌、斜方肌、斜角肌、頭夾肌、頸夾肌和枕下肌群(頭上斜肌和頭下斜 肌),而不同部位肌肉的觸發點疼痛造成的頸源性頭痛部位也不相同。針刺前與患者溝通,針刺時囑患者放松不要緊張,取仰臥或坐位,標記頸部周圍肌肉壓痛點,局部用聚維酮碘消毒。根據患者對疼痛覺敏感程度,選擇長75 mm或45 mm銀針,直徑0.35 mm。左手壓住觸發點表面皮膚,快速進針,快速反復進出穿刺,如局部肌肉出現跳動或酸脹感說明針刺直達肌筋膜觸發點。可根據患者對疼痛耐受情況決定拔針后休息時間,一般2~3 min,期間可進行頸部肌肉牽伸。如直刺沒能引出肌肉跳動可回到皮下改變方向再刺。如反復嘗試均未能引出局部肌肉跳動可留針以增強對觸發點的刺激。在針刺過程中要與患者交流,轉移其注意力以減輕患者畏懼感。一般每周針刺3次,每次針刺加留針共10 min,總治療時間為25 min,共4周。針刺肌筋膜觸發點治療由固定的醫師負責。

1.2.2療效判定標準 采用MacNab療效評價標準:(1)痊愈為頭痛完全緩解,頸部運動功能無受限,恢復正常工作;(2)好轉為頭痛基本緩解,頸部活動偶受限,能堅持工作;(3)無效為頭痛無明顯改善。總有效率=(痊愈例數+好轉例數)/總例數×100%。

1.2.3觀察指標

1.2.3.1疼痛嚴重程度 采用視覺模擬疼痛量表(VAS) 評分記錄2組患者治療前及治療后2、4周疼痛嚴重程度。范圍評分為0~10分,0分為無痛,10分為無法忍受的劇烈疼痛,得分越高表示疼痛程度越嚴重。

1.2.3.2頸部活動程度和范圍 采用ROM評分記錄2組患者治療前及治療后2、4周頸部活動程度和范圍。1分為活動自主,未影響日常生活;2分為活動程度和范圍輕度受限,日常生活受到一定影響;3 分為活動僵硬費力,明顯受限,對日常生活造成的影響較大;4 分為基本缺乏活動能力。

2 結 果

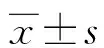

2.12組患者治療前及治療后2、4周VAS 評分比較 2組患者治療后2、4周VAS評分均明顯低于治療前,且觀察組患者治療后2、4周VAS評分均明顯低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 2組患者治療前及治療后2、4周VAS評分比較分)

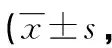

2.22組患者治療前及治療后2、4周頸椎ROM評分比較 2組患者治療后2、4周頸椎ROM評分均明顯低于治療前,且觀察組患者治療后2、4周頸椎ROM評分均明顯低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 2組患者治療前及治療后2、4周頸椎ROM評分比較分)

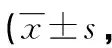

2.32組患者臨床療效比較 觀察組患者總有效率明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 2組患者臨床療效比較[n(%)]

3 討 論

頸源性頭痛是近年來被逐漸認識和重視的一種常見的繼發性頭痛,隨著生活方式的多樣性和工作模式的改變,患病率逐年遞增,尤其是年輕人所占比例越來越高。由于頸源性頭痛呈慢性持續性特點,嚴重影響患者注意力、記憶力、情緒等,導致其生活質量下降,工作受到影響。因此,臨床醫師非常重視頸源性頭痛的治療。頸源性頭痛的治療一般包括物理治療、藥物治療、神經阻滯及微創治療等,療效有時并不令人滿意。如何找到操作簡單、不良反應及并發癥少、療效可靠的解除患者疼痛的治療方法是臨床醫師一直在探索的熱點問題。

頸源性頭痛可表現為單側和雙側,疼痛部位主要分布在枕、顳和額部,外力刺激頸枕部或頸椎異常體位可加重疼痛。按壓頸部特別是枕部可出現向額、顳肌頭頂等部位的放射痛[12],有時難以識別從而延誤治療。引起頸源性頭痛的機制包括扳機點學說、中樞神經系統廣泛敏化和局部傷害感受器閾值下降等,但扳機點被認為是疼痛的起始點,在頸源性頭痛中處于關鍵環節[13]。青壯年工作、生活壓力大,長期低頭工作的不良姿勢造成頸部肌肉血運變差,炎癥因子產生增多,加之走行于肌肉間的神經受到刺激[14],頸部肌肉很容易出現扳機點。扳機點也稱為肌筋膜觸發點或激痛點。肌筋膜觸發點理論在疼痛發病機制的作用逐漸被認識和重視[15-17]。一般來說,緊繃帶、過敏點和疼痛被認為是肌筋膜觸發點診斷的基本標準[18]。肌筋膜觸發點疼痛可向遠處擴散,可表現為深痛、隱痛、刺痛或灼痛等。頸源性頭痛患者在顱周和頸椎各階段廣泛存在肌筋膜觸發點,清除這些觸發點可很好地緩解頭痛[19]。在患者頸部肌肉被動拉伸時疼痛感增加,肌筋膜觸發點數目增加[20]。黃強民等[21]應用頸部針刺肌筋膜觸發點技術合并牽伸治療頸部肌筋膜觸點牽扯痛取得明顯效果。有學者采用針刺肌筋膜觸發點治療脊髓損傷后中樞性疼痛也取得一定療效[22]。

鹽酸替扎尼定是一種中樞性肌肉松弛劑,在脊髓其能特異性激活NE通路突觸前和突觸后的α2受體,在3個位點發揮降低肌肉張力、抑制中樞敏化效應:(1)激活脊髓背根神經節的α2受體,從而抑制了P物質等促痛因子的釋放;(2)Aδ/C初級傳入神經的突觸前α2受體激活抑制了興奮性氨基酸的釋放,并且阻止興奮性氨基酸通過突觸間傳遞到脊髓背角中區/腹角的興奮性投射性神經元中;(3)作用于脊髓背角的投射神經元的α2受體產生超極化的作用,抑制NE激活α1受體產生的易化作用,抑制疼痛信號上行傳遞。因此,可有效減輕疼痛,改善焦慮情緒,且在推薦的小劑量應用時不良反應極少,安全性較高。有學者認為,鹽酸替扎尼定對肌緊張性頸肩腰痛的療效確切,且對緊張性頭痛也有良好的治療作用,不僅減輕或消除頭痛,解除焦慮狀態和負面情緒,改善生活質量,與非甾體消炎藥聯用還可減輕其胃腸道不良反應。有研究通過懸吊運動療法結合小劑量鹽酸替扎尼定的方式治療頸源性頭痛,結果顯示,觀察組患者VAS評分、顯效率均優于單純懸吊運動療法的對照組[23]。本研究結果顯示,單純口服替扎尼定治療頸源性頭痛取得了理想的療效,治療后2、4周VAS、頸椎ROM評分均明顯下降,總有效率為86.67%。在此基礎上聯合頸部針刺肌筋膜觸發點治療,VAS、頸椎ROM評分下降更明顯,總有效率達97.78%,有明顯差異。從頸源性頭痛的發病機制分析,單純應用替扎尼定可提高局部傷害性刺激的閾值,減少疼痛信號的上傳,抑制脊髓中樞的敏化效應,但還不能解決激痛點處的緊張帶和痙攣的肌結節問題。本研究在應用替扎尼定的同時聯合針刺肌筋膜觸發點治療,一方面通過口服肌肉松弛劑抑制中樞敏化;另一方面通過針刺肌筋膜觸發點可滅活肌筋膜觸發點活性,降低激痛點的壓痛敏感性,起到協同作用,聯合治療總有效率,以及VAS、頸椎ROM評分均優于單純口服鹽酸替扎尼定治療。

綜上所述,針刺肌筋膜觸發點技術聯合口服替扎尼定治療頸源性頭痛臨床療效顯著,不良反應小,操作技術簡單,能解除患者痛苦,改善患者生活質量,值得臨床推廣應用。應該指出的是,同時也要做好患者的健康教育,糾正患者持續的不良坐姿也是避免患者疼痛復發的重要方面。本研究也有一定的局限性,如觀察例數較少,未與其他的治療手段進行比較,尚需進一步觀察研究。