依托數據,錯題探究,精準教學

賀琦瓊

試卷講評課是小學數學教學中的一種常見課型。以往的試卷講評課就題論題,老師講得多,學生參與性不強。本文以“四年級上冊期末復習試卷講評課”為例,依托錯題數據統計,精準分析學情,錯題探究,制訂策略,精準挖掘內涵。選擇合適的學習材料,規劃合理的學習過程,制訂科學的學習方式,展開精準教學。

試卷講評課是小學數學教學中的一種常見課型,是在學生完成測試后,老師對試卷進行剖析、點評,檢驗學生數學知識的學習水平,以此幫助學生完善數學知識結構,提高分析問題和解決問題能力,掌握數學學習規律的教學活動。

以往的試卷講評課,老師授課方式都大致相似:或者整張試卷從頭講到尾,簡單題目快速講,難題放慢腳步仔細分析;或者出現高頻錯題重點講,反饋各種錯誤原因,重點講解正確方法;可以邊講邊訂,也可以全部講完留出時間一起訂正。

本文以“四年級上冊期末復習試卷講評課”中的主要課堂教學活動片段為例,分析數據,探究錯題,有效精準教學,提升試卷講評課的課堂效率。

1 片段呈現與分析

1.1 依托數據,精準分析學情

(教師通過PPT出示空白試卷。)

師:“這是昨天課堂做的測試卷,同學們再回顧昨天做題的過程中,你能猜猜哪些題目的錯誤率比較高嗎?”

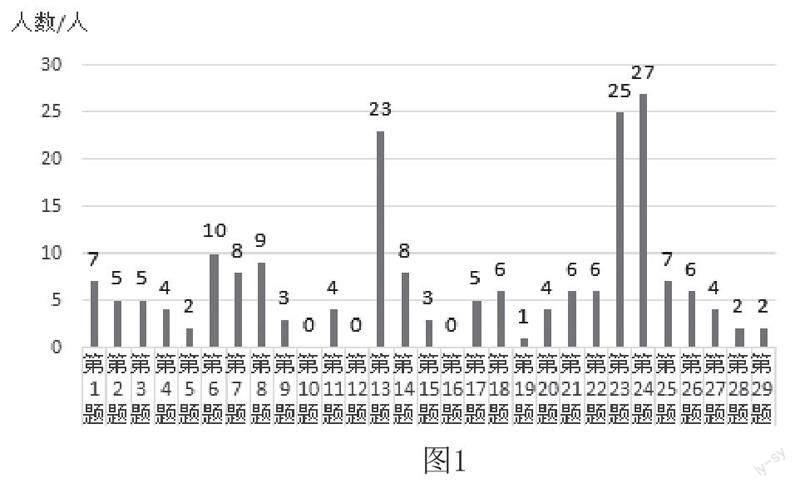

在經過學生的不同猜測之后,教師出示錯題人數的條形統計圖(如圖1)。

請學生仔細觀察條形統計圖,并提問:“通過這個統計圖,你發現了什么?”

生:“我發現第24題錯誤率最高,我們班43人,錯誤人數遠超過班級總人數的一半,我也扣了點分,不知道為什么這題錯誤的人數這么多?”

生:“除了第24題,第13題和第23題也錯了很多人,超過了班級人數的一半。這些題目應該要重點分析,認真訂正。”

生:“第10、12、16題錯誤人數為0,看來同學們對這部分知識掌握得比較好,可以不做分析。”

生:“錯誤人數在5題以下的課上就不用講了,可以讓同學獨立訂正。”

……

將試卷批改后的信息直接反饋給學生,引起學生對錯題的關注,激發學生研究錯題的興趣,使學生更積極主動地投入到學習中去。教師通過對錯題數據的收集與整理,可以對自己班級進行準確的試卷分析。哪些知識點學生已經掌握?哪些知識點又是學生的短板?哪些概念還模棱兩可?為什么有些錯誤重復出現?深究問題背后的原因,結合本單元的知識點和新課標,能準確地把握本班學生的學習情況,更精準地開展試卷講評課。

1.2 錯題探究,精準挖掘內涵

(1)前后比較,強調習慣

師:“我們先來看看第10題,這題出錯人數是10人,你覺得錯誤的原因是什么?”

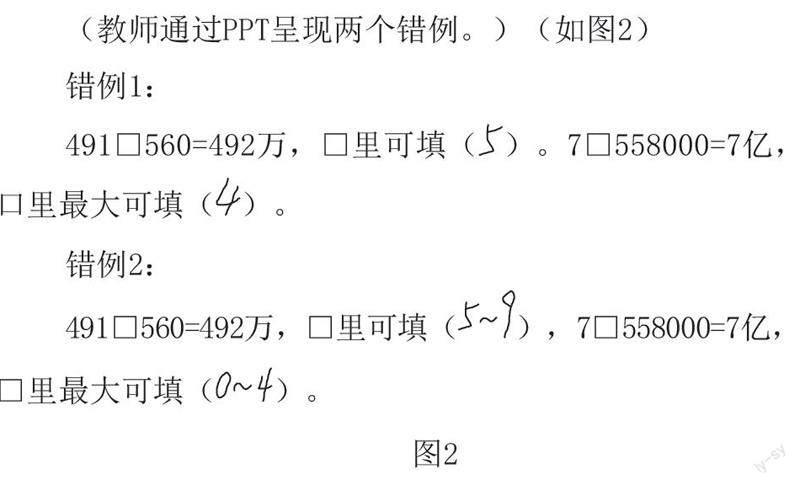

(教師通過PPT呈現兩個錯例。)(如圖2)

學生觀察上面兩題,分小組進行討論。

生:“我們小組覺得錯誤的原因是沒有仔細審題,錯例1前面一空491□560≈492萬,□里可填(? ),誤認為最小可填幾,寫了錯誤的答案5,□里填5~9都是可以的。錯例2后面一空7□5580000≈7億,□里最大可填幾,誤認為可填哪些數,就出現了0~4這個錯誤答案,□里最大可填4。”

老師肯定學生的回答,并提問:產生這樣錯誤的原因是什么?

生:“前后兩空出現相互干擾,要么就填最大最小的一個數,要么就把可填的所有數字都寫出來。”

師:“要避免這樣的錯誤,你們有什么好的建議?”

生:“做完題目要仔細檢查,多檢查幾遍。”

生:“讀題要逐字逐句讀,邊讀邊圈關鍵字,畫一畫重點句,不要一不小心就掉進陷阱里,注意‘可填與‘最大可填的區別。”

師:“這位同學說得非常好。現在出題的角度更靈活,要考查的知識點更全面,對比前后兩題因為思維定式很容易對同學們造成干擾,誤認為是同樣的答案,但是偏偏給大家挖了個陷阱。為了避免同樣的錯誤再次發生,這幾位同學不僅提醒大家‘審題要仔細,還給出了具體的方法,圈圈關鍵字,畫畫重點句,注意前后兩空比較,避免因為思維定式造成干擾。接下來讓我們仔細審題,再來做幾題同類型的題目。”

課件呈現兩題同類型題目,學生仔細審題,口頭回答交流。

課件直接呈現簡單題目的出錯現象,讓學生尋求錯題的原因“審題要仔細”,找到解決問題的方法“圈關鍵字、畫關鍵句”,前后比較,避免因為思維定式造成“負遷移”。在此基礎之上出示兩題同類型題目跟進練習,進一步鞏固學習方法,增加學習體驗。

(2)讀懂錯誤,抓住“通病”

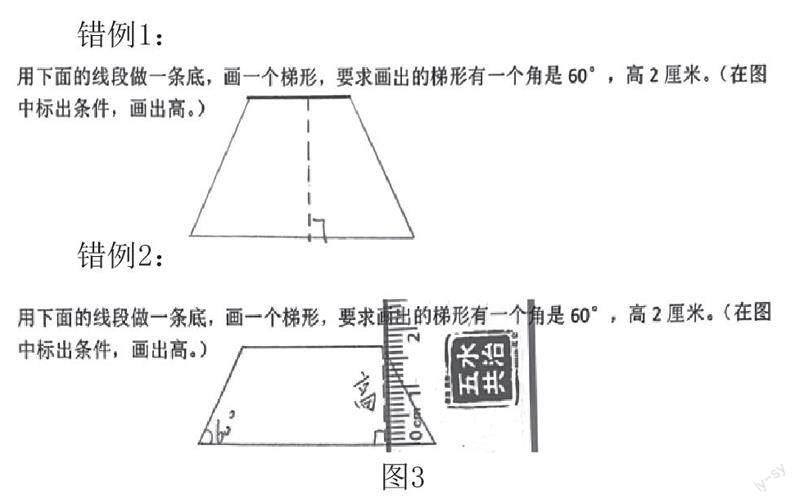

(PPT呈現錯誤率最高的第24題。)(如圖3)

師:“大部分學生錯在畫梯形這題,到底是什么樣的錯誤導致27個同學錯?錯在哪里?為什么錯?”

引導學生仔細觀察兩個錯例,同桌交流后,教師集中組織反饋。

生:“錯例1畫完的梯形要求有一個角是60°,高是2厘米,但是在圖上看不出到底哪個角是60°,高是多少也不知道,題目中要求在圖中標出條件,這一步他忘記標上了。錯例2直接就可以看出他畫的梯形高根本不是2厘米。”

師:“錯例1這位同學是我們班的其中一位數學課代表。請他來談談當時是怎么想的?”

學生們不約而同把目光轉向了兩位數學課代表,臉上流露出驚訝的表情。

生(有點不好意思):“整張試卷我就錯了這一題,當時看到題目時只想按要求畫好梯形,根本沒有細看括號里的要求。”

師:“那錯例2的同學為什么會犯這樣的錯?”

生:“上課做試卷比較趕,在用尺子畫圖時,刻度會看偏差。”

師:“你知道還會有些重復出現的錯誤嗎?”

生:“忘標直角符號。”

生:“用水筆作圖。”

生:“忘畫高。”

……

最后把學生出現的高頻錯誤集中一并呈現在課件中,在課堂上真實地展現給學生看,提高學生主動探求錯誤的積極性,把這些錯誤進行歸納概括,找準學生思維的薄弱點,尋根求源,加深認知。

這些錯誤僅靠平時老師重復口頭強調,對學生來說一只耳朵進另一只耳朵出。所有的真實錯例呈現在眼前,沖擊學生的思維,從讀懂他人錯誤中,抓住“通病”,結合自己做題的經歷,找到共通的地方,加深邏輯思維的嚴謹性,提高做題的正確率。

(3)錯誤歸類,建立聯系

教師主動呈現錯誤第3多的第13題(例1)。

例1:一個占地1公頃的正方形果園,邊長擴大到原來的2倍,整個果園面積增加了(? )公頃。

師:“這道題有23個同學錯,據統計有14個同學填1公頃,7個同學填2公頃,2個同學填4公頃(PPT呈現錯例),你能幫他們分析一下錯誤原因嗎?”

引導學生觀察后思考,老師組織反饋。

生:“填寫1公頃的同學肯定想邊長擴大到原來的2倍,那面積也擴大到原來的2倍,1公頃乘2就是2公頃,2公頃減去1公頃剛好就是1公頃。而正方形的面積=邊長×邊長,邊長擴大到原來的2倍,面積應擴大到原來的2×2倍,所以正方形果園的面積變為4×1=4公頃,4公頃減去1公頃等于3公頃。”

生:“填寫2公頃與1公頃的同學應該不知道這道題怎么做吧,胡亂填了個看著還像的數。”

師:“這道題考查的知識點是什么呢?”

生:“應該是積的變化規律,一個因數不變,另一個因數乘幾(或除以幾),積也乘幾(或除以幾)。”

師:“同學們再仔細找找試卷中還有哪些題和積的變化規律有關?”

出示合作要求:

①找一找,試卷中還有哪些題和積的變化規律有關?

②想一想,同學們可能會出現哪些錯誤?

③說一說,同桌交流錯誤的原因及解決方法。

同桌合作,老師巡視并指導。

生:“我們找到的是第14題(例2)。我覺得是2400(點頭默認),兩個因數都乘2當成是一個因數乘2,積也乘2,1200×2=2400。”

例2:兩個因數的積是1200,如果把兩個因數都乘2,那么積是(? )。

教師告知學生這題錯了8人,請學生講解正確做法。

生:“我們組找到的是第2題(例3)。我覺得主要錯在32×18=,通過16×36=576可知32×18相當于16×2再乘36÷2等于576。”

例3:根據已知的等式,直接寫出積。

16×36=576

160×360=

32×18=

教師請學生直接上臺板演并介紹思路。

……

師:“同學們都找得非常好,分析得也很好。利用積的變化規律可以幫我們解決一類問題,根據實際情況,找到解題思路,合理解答。”

生:“老師,我還發現利用商不變的規律可以解決第18題(例4)和第20題(例5),被除數和除數同時乘或除以一個相同的數(0除外),商不變,第20題商不變,但余數和被除數及除數的變化規律是一致的,商不變,余數是變了,是200。”

例4:兩數的商是1200,如果被除數乘2,要使商不變,那么除數應該(? )。

例5:110÷30=3…20,1100÷300=(? )

A、3…20? ? ? ? ? B、30…20

C、3…200? ? ? ? ?D、30…200

師:“很好,你會將同類型題目進行歸類,做一題通一類,學會了將知識進行遷移。”

試卷講評中逐題講解或零散點狀講解,會使知識點分離,難以構建知識網絡,因此講一題再在試卷中尋找同一類型的題目,讓題目與題目之間建立聯系。讓學生主動參與試題歸類分檔工作,了解不同類型的題目,歸納總結解題規律,讓學生會一題通一類,讓能力訓練落到實處。

2 教后所思

這樣的試卷講評課學生興趣濃厚、積極參與,課堂教學效果非常好。這得力于數據的精準分析、教學的精心設計,讓一堂枯燥無味的試卷講評課效果有了明顯的提升。

2.1 依托數據,聚焦重點

在試卷分析前,教師對錯誤題目的統計讓試卷講評課的重點內容得以聚焦。試卷總共29題,其中錯誤人數排前三的題目超過班級人數的一半,應該把主要時間分配到這些題目上。數據讓老師準確地把握需要講評的內容,對錯誤題目的分析和錯題內容的了解,讓老師課前心中有數,使教師在試卷講評時能準確地找到切入點、展開點和深入點。設計切實可行的教學內容,符合學情,切合實際,富有成效。精準依托數據,聚焦重點內容,教師教得高效,學生學有成效。

2.2 錯題探究,注重策略

試卷講評課需要了解學生的學習狀態以及對知識點的掌握程度,發現薄弱點,并有針對性地進行講解。依托數據可以讓教師精準地掌握學生存在的問題,聚焦共性問題統一重點講解,錯題探究實現精準教學,也有利于個別問題課后單獨輔導,實現分層教學,共同提高。依托數據分析學情為學生準備更合適的學習材料,規劃更合理的學習過程,設計更科學的學習方法,讓學生學有所得、學有所成、學有實效。

(作者單位:浙江省寧波市北侖區實驗小學)