指向歷史解釋素養(yǎng)培育的高中問題鏈教學

鄭波

問題鏈教學是“教師根據(jù)教材內(nèi)容,事先設計一系列有針對性的問題,復將這些問題串成一組有中心、有聯(lián)系的問題鏈條,進而實現(xiàn)教學目標的教學形式”[1]。將史事轉(zhuǎn)化為連續(xù)性問題本身傾注著教師解釋歷史的思路。而學生在回答問題鏈時,無疑會循著相應思路對多元史事進行再解釋、再反思、再整合,這實際上是對歷史解釋素養(yǎng)的有效培育。本文試以統(tǒng)編版《冷戰(zhàn)與國際格局的演變》一課為例,討論了指向歷史解釋素養(yǎng)培育的高中問題鏈教學策略問題。

一、明確教學目標,科學設計問題鏈

教學目標是教師課堂教學的方向標,根據(jù)教學目標進行有效的問題鏈設計能幫助學生建立“了解之同情”,從而讓學生結(jié)合固有知識自發(fā)進行價值判斷,獲得更深層次的見解。

(一)依據(jù)課程標準、教材內(nèi)容制訂教學目標

《中外歷史綱要》下冊第八單元的主題是20世紀下半葉世界格局的新變化,主要包括資本主義與社會主義兩大陣營的變化、兩極格局視域下的多極化發(fā)展趨勢。“變化”是單元核心概念,變化寓于兩極對立之間。課標對本課的要求是“通過了解冷戰(zhàn)時期的典型歷史事件,認識冷戰(zhàn)的基本特征,理解冷戰(zhàn)的發(fā)生、發(fā)展與世界格局變化之間的相互關(guān)系和相互影響”。

基于此,筆者將本課的教學目標設計如下:一是通過了解冷戰(zhàn)過程中的基本史實,認識冷戰(zhàn)的形成過程和特點;二是學生在探究學習過程中,加深對冷戰(zhàn)爆發(fā)原因的理解,進而形成客觀認識;三是通過史料分析,讓學生理解國家利益、綜合國力在國際格局中扮演的角色;四是通過了解德國的分裂等史實,讓學生體會到冷戰(zhàn)的影響。

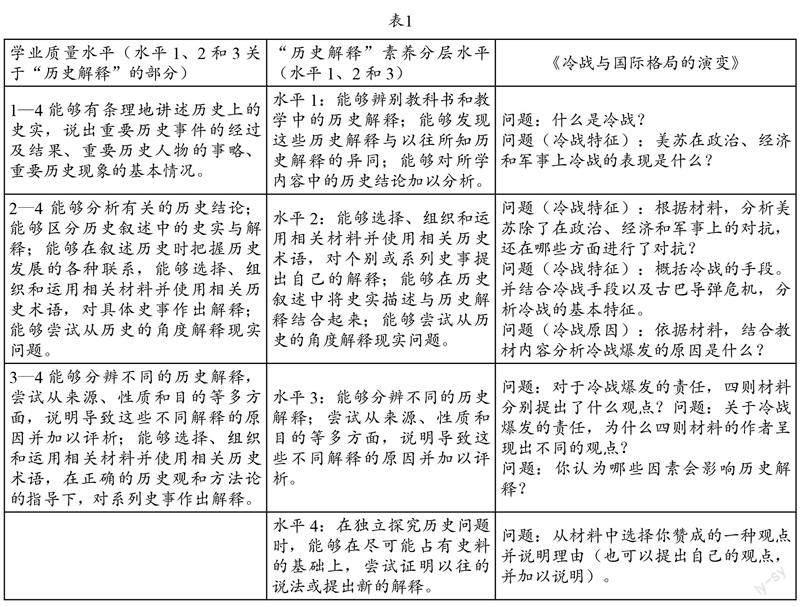

(二)落實核心素養(yǎng),合理設定問題鏈

教師在設計問題鏈時要以實現(xiàn)學業(yè)質(zhì)量水平和學科核心素養(yǎng)水平的有機統(tǒng)一為目標。對高一學生來說,新課標要求學生在素養(yǎng)水平方面只需達成水平1—2即可。但這一劃分并不絕對,有志將歷史作為高考選科的學生在高一階段也應達到水平3的要求。因此,筆者在設計問題鏈時將水平3也納入了教學目標(見表1)。

如表所示,教學的關(guān)鍵問題被拆解成一串具有思考性的問題鏈,構(gòu)成了教學過程中的邏輯層次。這樣的整體設計,讓教學從一開始就指向了歷史解釋素養(yǎng)的分層培養(yǎng)。

二、實施問題鏈教學,提升歷史解釋能力

(一)依托情境設問,拓展歷史解釋的視角

歷史學習情境是指學生“在歷史學習過程中遇到的問題,如史料、圖表、歷史敘述、史論等問題”[2]。在歷史課堂中通過引入史料創(chuàng)構(gòu)歷史情境有助于構(gòu)建不同的歷史解釋視角,進而對教師設計的問題鏈產(chǎn)生深入思考。筆者以“冷戰(zhàn)爆發(fā)的原因”這一片段教學為例,展開了深入探討:

材料一:(美國)海外軍事基地遍布全球,且實現(xiàn)了核武壟斷。蘇聯(lián)贏得世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利,國際威望大增。擁有世界上最強大的陸軍,且在戰(zhàn)后建立起龐大的軍事工業(yè)。

——蕭國亮《世界經(jīng)濟史》

材料二:1945年6月,蘇聯(lián)向土耳其提出了極為無理的要求:要土耳其……同意蘇聯(lián)在黑海海峽擁有基地……

——沈志華《冷戰(zhàn)啟示錄》

材料三 :如果土耳其(海峽)落入蘇聯(lián)手中,那將是自由世界的末日。

——美國國會(1947年3月)

依據(jù)材料所創(chuàng)設的情境,教師在探究冷戰(zhàn)爆發(fā)的原因時,提出問題鏈如下:根據(jù)材料一,指出戰(zhàn)后美蘇實力發(fā)生了什么變化?根據(jù)課本第109頁相關(guān)史料,分析美蘇在二戰(zhàn)后分別確立了什么樣的戰(zhàn)略目標?根據(jù)材料二、材料三,分析蘇聯(lián)為何要在黑海海峽擁有基地?美國為何認為土耳其(海峽)落入蘇聯(lián)手中,將會是自由世界的末日?四個遞進式問題聚焦戰(zhàn)后美蘇實力的變化、意識形態(tài)的差異,通過將抽象問題具體化,還原歷史情境,引導學生從美蘇兩大視角理解冷戰(zhàn)之源,即:戰(zhàn)后美國稱霸全球戰(zhàn)略和蘇聯(lián)安全保障戰(zhàn)略的沖突性助推了冷戰(zhàn)爆發(fā)。學生在回答時能利用材料并準確解讀信息,得出歷史解釋,可達到歷史解釋素養(yǎng)水平一。學生在敘述中能進行史實描述并結(jié)合歷史解釋得出美蘇雙方意識形態(tài)的差異是冷戰(zhàn)爆發(fā)的必然因素,可達到歷史解釋素養(yǎng)水平二。

(二)持續(xù)深化核心問題,打造歷史解釋的抓手

一堂課的核心問題是教材編寫的中軸,也是課標要求的原點。歷史解釋始終圍繞核心問題展開,方不致行偏至遠。針對學生得出的結(jié)論,教師可以進一步設置問題鏈來了解學生對冷戰(zhàn)起源的理解程度。

通過第一個問題鏈,學生已歸納出美國稱霸全球戰(zhàn)略和蘇聯(lián)安全保障戰(zhàn)略沖突是冷戰(zhàn)重要原因,但這只是知識機械記憶層面的掌握。教師可據(jù)此進一步發(fā)問:兩個戰(zhàn)略有什么不同?美蘇兩國綜合國力和國際地位有何不同?美蘇冷戰(zhàn)的根源是什么?學生經(jīng)過教師的引導很容易得出:美國屬于進攻型;蘇聯(lián)屬于防御型。這有助于學生理解為何把“杜魯門主義”作為冷戰(zhàn)開始的標志;古巴導彈危機中所體現(xiàn)的美蘇實力不對稱與自我控制,進而得出“國家利益為冷戰(zhàn)的根本原因”這一結(jié)論。但這還遠遠不夠,教師要引導學生對問題鏈持續(xù)深入探究,使學生認識到:國家利益是通過國家戰(zhàn)略實現(xiàn)的,由此使問題鏈成為一個閉環(huán)。

教師在課堂中要注重核心問題的解析,確保學生的歷史解釋有的放矢、“正中靶心”,從而為高階素養(yǎng)的達成奠定基礎。

(三)引入多元觀點設問,提升歷史解釋的深度

因為歷史解釋帶有主觀性,在教學過程中,教師應適時引入多元學術(shù)觀點進行比較,提升歷史解釋的深度。筆者以“冷戰(zhàn)爆發(fā)的責任”這一問題為例,進一步探究冷戰(zhàn)的起源。

材料一:蘇聯(lián)的擴張和侵略,是二戰(zhàn)后緊張局勢的根本原因。

——詹姆士·伯納姆(深受50年代美國反共浪潮的影響)

材料二:美國為了維護自己的世界霸主地位,竭力制造各種沖突,促使國際局勢緊張化。

——弗萊明(60年代越南戰(zhàn)爭后對美國對外政策進行再思考)

材料三:二戰(zhàn)后,蘇聯(lián)想要什么?個人安全、政權(quán)鞏固、國家安全和他信奉的意識形態(tài)的權(quán)威。美國想要什么?毫無疑問是安全……二戰(zhàn)使美國人吸取了教訓,開始充分利用戰(zhàn)爭勝利所帶來的機會。

——約翰·劉易斯·加迪斯(70年代冷戰(zhàn)相對緩和下的思考)

材料四:冷戰(zhàn)不是一個或兩個國家形成的,而是多個國家合力形成的結(jié)果。

——文安立(冷戰(zhàn)結(jié)束后,各國檔案解密,獲得多方史料的思考)

根據(jù)上述史料,筆者提出了如下問題:四則材料對“冷戰(zhàn)爆發(fā)的責任”這一問題有何不同的看法?關(guān)于“冷戰(zhàn)爆發(fā)的責任”,為什么四位學者會有不同的看法? 綜合以上四則材料,請分析影響歷史解釋的因素有哪些?從以上材料中選擇你贊成的一種觀點,并說明理由(也可以提出自己的觀點,并加以說明)。

對這一問題鏈的設計,重點培養(yǎng)學生的歷史解釋素養(yǎng)水平四:通過創(chuàng)設學術(shù)情境,展示四則不同學術(shù)觀點,引導學生認識到歷史解釋是多元的。也許學生還不能做到論證充分,但能在教材之外得出自己的解釋,尤其是能提出獨立的觀點與理由,這即是歷史解釋素養(yǎng)培育目標達成的重要體現(xiàn)。

三、小結(jié)

在開展高中歷史問題鏈教學時要注意以下問題:研究教學目標,合理設計問題鏈;選擇合適的史料創(chuàng)設情境,實施問題鏈教學;加強問題鏈教學策略研究;通過適當?shù)慕虒W策略來促進歷史解釋素養(yǎng)的落地生根。

【注釋】

[1]鄭婷婷:《指向深度學習的問題鏈設計芻議》,《歷史教學》2020年第11期,第9頁。

[2]教育部:《普通高中歷史課程標準(2017年版2020年修訂)》,北京:人民教育出版社,2020年,第59頁。