認知負荷視閾下的高中歷史教學優化策略

鄭子洋

新課程改革倡導的“素養本位”,是對傳統“知識本位”教學觀念的顛覆,這對歷史教師提出了更高要求。如何在有限的課堂時間內,落實學科核心素養?當我們走出教育者的“象牙塔”,站在學習者的角度思考時,這一問題便轉化為:如何合理分配學生有限的認知精力,促進學生將認知資源投入有助于認知建構、發展的活動中。認知心理學下的重要分支——認知負荷理論,便是對上述問題的理論闡述。由此,本文著眼于學生認知負荷的調整,結合具體課例進行高中歷史的教學優化實踐,希望能為這一教學困境的破解提供一種思路,以供同行參考。

一、認知負荷理論的教學啟示

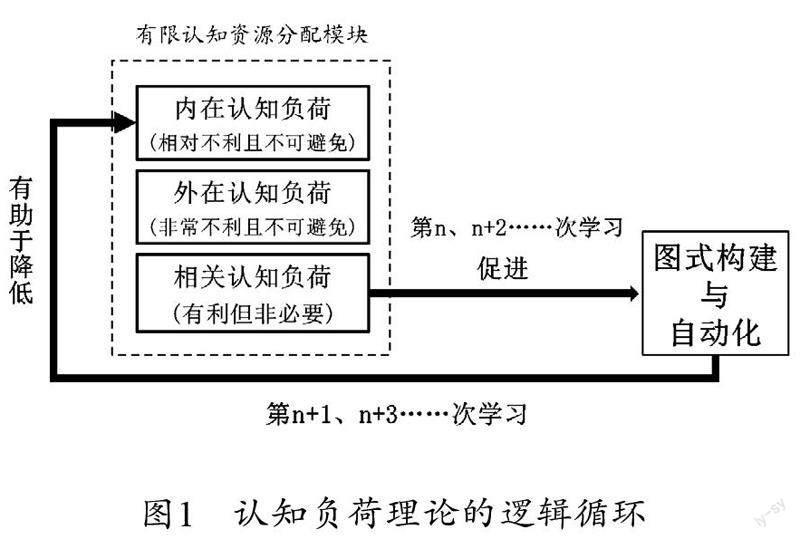

認知負荷理論是由澳大利亞心理學家John Sweller于上世紀80年代提出的。國內學者將認知負荷定義為“人在學習或任務完成中進行信息加工所耗費的認知資源總量”[1]。在學習過程中,學生的認知資源便在“內在認知負荷”“外在認知負荷”和“相關認知負荷”當中動態分配。其中,內在認知負荷是“課程材料對工作記憶造成的負擔”[2],它與學習材料的復雜性及同這些材料相關的學生先驗知識等因素有關。[3]外在認知負荷是由“學習材料的組織和呈現方式”[4]引起的,是一種霸占認知資源的無效的認知負荷。相關認知負荷是學生在完成任務的過程中,若有剩余未使用的認知資源,便將其用到與學習直接相關的加工過程,從而產生的認知負荷。[5]在認知心理學中,認知過程實際上是信息加工的過程。學生在信息加工過程中形成認知模式,并以較大的知識單位儲存于大腦,這便是認知圖式構建的過程。在認知負荷理論下,一切教學設計的優化都應指向圖式構建。相關認知負荷有利于新圖式的構建,并且它的提高依賴于以往學習過程中圖式的構建。

由此可見,認知負荷理論帶來的兩大教學啟示是:第一,認知資源有限,當學生進行的各項學習任務超過認知資源總量時,就會導致“認知超負荷”,從而阻礙學習。如果教師既希望學生能夠掌握圖式構建的技巧,又要保證總的認知負荷不超過學生大腦工作的承載能力,那么就需要通過一定的教學策略,讓學生將有限認知資源投入到相關認知負荷的提升上。第二,當學生將認知資源投入圖式構建與自動化時,就能實現有效學習。在歷史教學中,應引導學生將更多的認知資源投入更高級的認知建構活動當中,進而發展學科核心素養。

二、調整認知負荷,促進素養生成

以統編高中歷史選擇性必修1《近代西方的法律與教化》一課為例,本課涵蓋了從古至今幾千年的西方法制史。結合課程標準中“了解近代西方法律制度的淵源和基本特征,知道宗教倫理在西方社會發展進程中的作用”[6]的要求可知,教學重點應落在近代西方資產階級對羅馬法的揚棄,并建立起符合時代需求的法律體系。

從教學設計的視角來看,由于教材涉及的內容較多,需要教師把握教材知識取舍、材料呈現方式、引導問題設置和具體實證方式的“度”,才能更加有效地幫助學生歸納和演繹,最終形成符合唯物史觀要求、時空掌握靈活自如的合理解釋。這個“度”的把握,可以通過認知負荷的調整來實現。下面,筆者將結合三類認知負荷的動態調整進行說明。

1.創設問題情境,優化內在認知負荷

根據認知負荷理論,先驗知識的缺乏將會使學習者心生畏難情緒,并產生較高的內在認知負荷而阻礙學習。本課是以往歷史學習中較少接觸到的法律史,教材中又涉及諸多陌生的法制史概念。雖然教師無法干預教材的絕對難度,卻可以通過創設歷史情境、厘清教材思路等方式,做到化繁為簡。

新課標指出:“學生要了解和認識歷史,需要了解、感受、體會歷史的真實境況和當時人們所面臨的實際問題,進而才能去理解歷史和解釋歷史。”[7]從這個意義上講,核心素養的達成是在情境學習中實現的。將課堂的邏輯思路“包裝”為情境,并以問題的解決過程為方向指引,進而達成對所學內容的頓悟,有助于降低學習材料復雜性所引發的內在認知負荷。正如布魯納所說:“學習的最好動機,乃是對所學材料本身發生興趣。”[8]在本課教學中,筆者以刑事辯護的議題作為切入,在課堂伊始設下懸念:“為殺人犯辯護的律師是正義的律師嗎?”隨后,以律師制度在古羅馬時代的興起、中世紀的湮沒、近代早期的重生和20世紀以來的完善作為課堂的敘事主軸,扣回預設的邏輯思路。最后引導學生根據課堂所學揭開懸念——律師為犯人的辯護,這是被告人申訴和被辯護權的運用,背后體現的正是教材所提到的“程序公正”與“無罪推定”。

2.知識呈現邏輯化,降低外在認知負荷

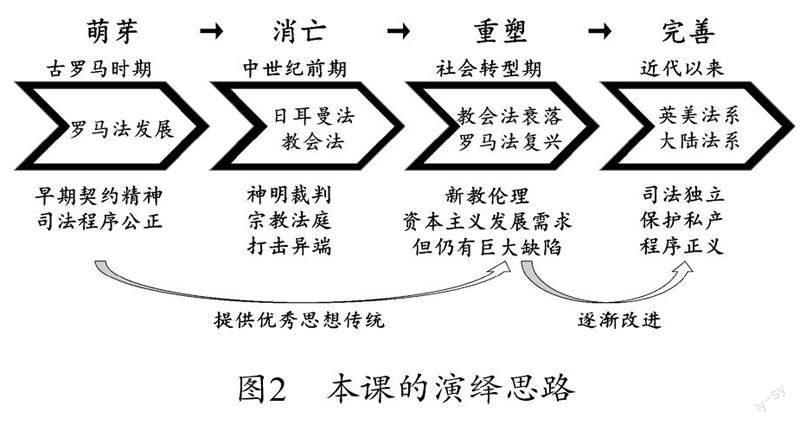

外在認知負荷是不合理的材料呈現方式所引發的,例如過多的文字敘述、課堂邏輯的不連貫等,這都是課堂教學需要規避的。課標中明確:服務于邏輯構建與教學過程需要,教師可以“對教科書的順序、結構進行適當的調整,將教學內容進行有跨度、有深度的重新整合”[9]。本課的三個子目是:“近代西方法律制度的淵源及發展”“近代西方法律制度的基本特征”與“宗教倫理與教化”,三者之間存在一定重疊。為了幫助學生整體理解近代西方法律制度的發展脈絡,筆者嘗試進行邏輯重構,將第三個子目并入前面的講述,形成如圖2所示的演繹思路。這種服務于邏輯連貫性原則的教材重組,有助于降低因組織方式不合理而產生的外在認知負荷,讓學生“騰出”認知資源用來構建圖式。

3.聚焦核心問題,提高相關認知負荷

相關認知負荷是與程序性知識乃至元認知等高階思維的發展相聯系的,是激活遷移技能的有效認知負荷。當學生將更多的認知資源投入相關認知負荷時,便能在關鍵知識的邏輯建構與自我解釋中發展認知技能,這與素養本位的教育、評價理念不謀而合。因此,高中歷史課堂應以嚴密邏輯為導向,聚焦核心問題的解決與認知生成,避免流于碎片化教學。

從認知發展的角度來看,本課并非停留在對西方各時段法律特征的記憶,而是要學生深刻理解近代西方資本主義國家的法治體系并非無源之水,其中蘊含的歷史進步因素也不是從中世紀的荒蕪狀態中“突變”而來的。基于此,筆者將本課的邏輯中心聚焦在“淵源”一詞上,個中關鍵在于把握近代西方法律是在“現成的”羅馬法基礎上發展而來。圍繞這一核心要義,筆者在本課設置了四個環環相扣的問題:(1)羅馬法是怎樣發展的?(2)羅馬法在中世紀命運如何?(3)羅馬法為何復興,并蛻變為近代法制?(4)近代以來西方法制如何演進?通過學習任務的鏈式呈現,幫助學生精確捕捉本課內容與過往所學的聯系,完善已有的認知框架,從而落實核心素養。

為了“突出核心要點,通過重點內容的突破,帶動整體內容的教學”[10],筆者在“探究羅馬法復興”這一環節中設置如下三則材料及引導性問題,明確中世紀晚期經濟、政治、思想的新變化,是羅馬法重獲新生、并孕育全新法律制度的重要原因,由此來幫助學生做出切合預設演繹思路的歷史解釋。

材料一:12世紀馬賽和埃克斯(法國南部的兩個城市)有意識地采用羅馬法的原則和技巧……此后每一個時期,就會在法國南部的地方出現根據羅馬法的原則和技巧簽訂的商業契約,羅馬法就是這樣沿著地中海線向法蘭德斯各條商路全線傳播開來。

——[美]泰格、利維《法律與資本主義的興起》

材料二:在這種普遍的混亂狀態中,王權是進步的因素,這一點是十分清楚的。王權在混亂中代表著秩序,代表著正在形成的民族,而與分裂成叛亂的各附庸國的狀態對抗。

——[德]恩格斯《論封建制度的瓦解和民族國家的產生》

材料三:1582年出版的《路德教牧師》認為,天主教的心靈勸說者應這樣寬慰死刑犯:“親愛的信徒,你現在會痛苦地死去,但不要懷疑,上帝會將你現在所受的痛苦視作你犯下的所有罪過的贖罪。”……宗教改革后,身體受罰并不能拯救靈魂,因為贖罪、承受身體之痛這一學說已失去了其精神力量。

——[德]彼得·舒斯特《歐洲死刑史:1200 —1700》

問題設置:

(1)為什么12世紀以后,羅馬法得以在商業領域獲得認同?這體現了經濟與法律之間什么關系?

(2)材料二體現了中世紀的哪一對矛盾?這對矛盾的雙方在中世紀后期出現了什么變化趨勢?這一趨勢對近代歐洲有何影響?

(3)材料三反映了中世紀基督教起到什么樣的作用?在宗教改革后,為什么“這一學說失去了其精神力量”?

參考解釋:伴隨著商品經濟發展、近代民族國家形成和新教倫理的產生,近代西方國家從羅馬法中汲取傳統法制精華,并融合了啟蒙思想家的政治主張,建立起擺脫基督教神學的近代西方法律制度。

三、余論

相關認知負荷越高,越有助于學生認知圖式的構建。而判斷圖式構建成功與否,關鍵在于是否有助于學生認知的長遠發展。一方面,能否達成遷移是檢驗認知程度的判斷標準;另一方面,批判性思維是歷史教育的重要培養方向,這同樣是認知發展的重要組成部分。落實到教學實踐中,則要求教師避免以偏概全。

例如,在本課教學過程中,教師可以借助恩格斯《反杜林論》中對資產階級司法正義局限性的論述等材料,讓學生明確歷史事物的兩面性,鍛煉辯證思維,從而提升歷史解釋的思辨性。或者就從本課所創設的情境——律師制度的演進入手,在課堂尾聲告訴學生:律師制度的發展固然體現了近代西方司法制度的進步,中國將這一制度引入司法實踐,是與國際接軌的重要體現,但也需要注意避免陷入西方“利益至上”的法治特色和“司法獨立”的話語陷阱,做到取其精華去其糟粕。正如柯林武德所說:“歷史學是為了人類的自我認識”[11],當學生能夠從課堂中獲取正向的歷史觀念,塑造正確的價值觀,方能真正落實學科核心素養。

【注釋】

[1][3][4][5] 孫崇勇、李淑蓮:《認知負荷理論及其在教學設計中的運用》,北京:清華大學出版社,2017年,第5、28、36、41頁。

[2]John Sweller, Jeroen J. G. van Merrienboer, and Fred G. W. C. Paas, "Cognitive Architecture and Instructional Design", Educational Psychology Review, 1998, 10(3): 251-296.

[6][7][9][10]教育部:《普通高中歷史課程標準(2017年版2020年修訂)》,北京:人民教育出版社,2020年,第23、51、48、47頁。

[8][美]布魯納著,邵瑞珍譯:《教育過程》,北京:文化教育出版社,1982年,第2頁。

[11][英]柯林武德著,何兆武、張文杰譯:《歷史的觀念》,北京:商務印書館,1997年,第38頁。