方志地圖在高中歷史教學中的應用與實踐

章則宸

研究地方史,編寫地方志向來是中國的傳統。作為地方志的重要組成部分,方志地圖既有古舊地圖的可探索性,又有方志史料獨有的鄉土情懷。將方志地圖引入高中歷史教學,可以把教材抽去的生活基礎交還給學生,引導學生從身邊的小歷史出發,探尋課本中的大歷史。從而做到化抽象為具象,化共性為個性,讓教與學的開展更加生動、自然。

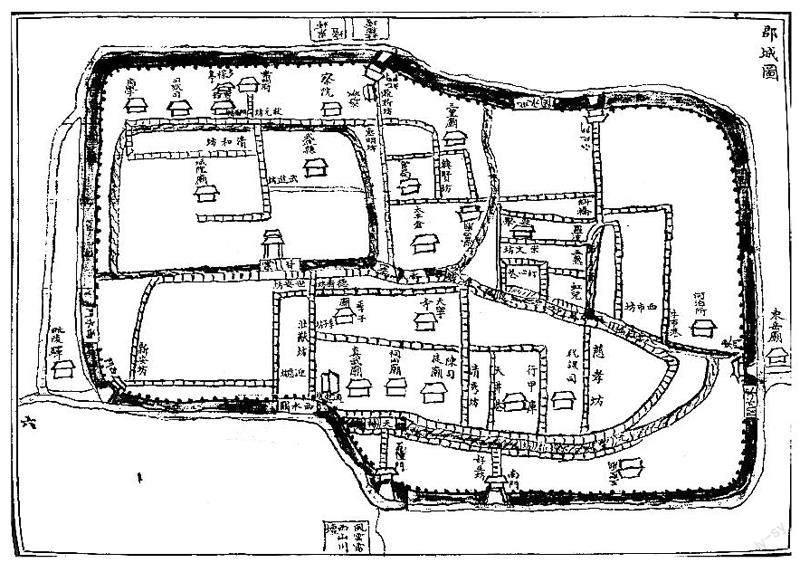

本文將從選擇性必修二第十課《古代的村落、集鎮和城市》中“城市的產生”一目入手,圍繞明朝永樂年間常州郡城圖展開,探討方志地圖在高中歷史教學中的應用。

一、確定核心概念,檢索方志地圖

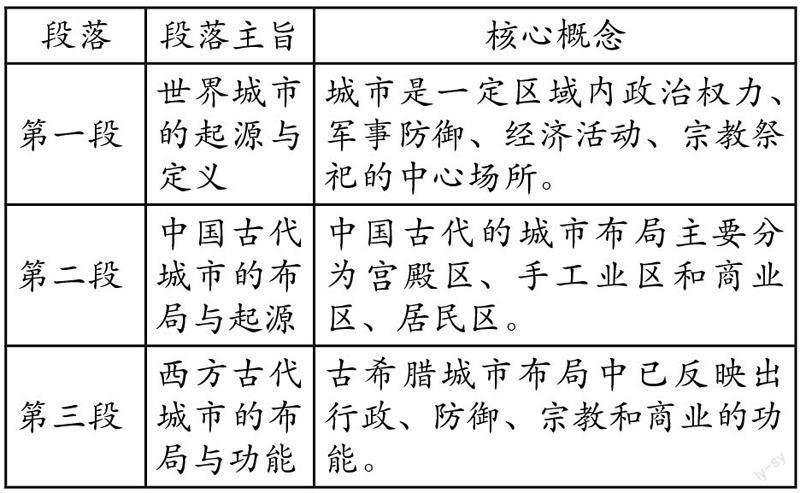

概念教學是培育思維的載體。只有確定教材中的核心概念,才能在檢索方志地圖時有的放矢。選必二第十課《古代的村落、集鎮和城市》中“城市的產生”一目共有三段:

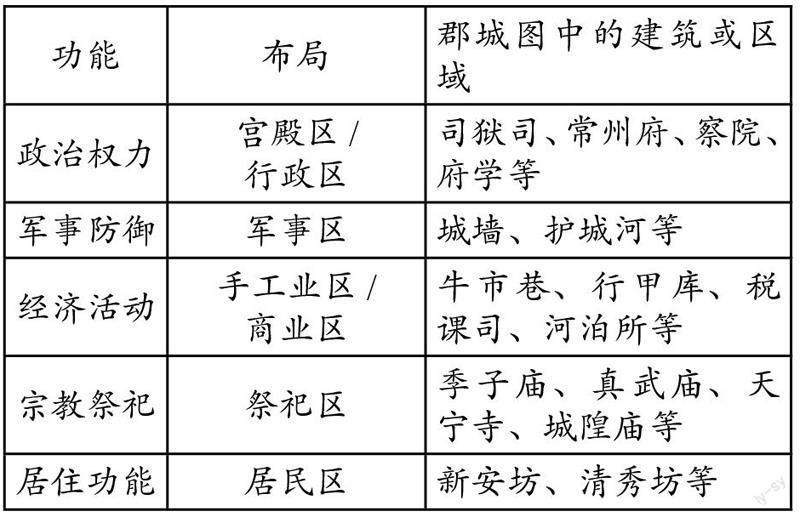

據表格整理,選用的方志地圖應盡可能體現一座城市的功能與布局,從而覆蓋三個段落的核心概念。為此,筆者排除了山川、古橋等元素較多的地圖,選擇了《常州府志》中明朝永樂年間的郡城圖,并將其與教材的核心概念進行匹配,如下表所示:

通過核心概念的匹配與轉化,學生借方志地圖走進了一個真實的情境,感知到書本知識來源于真實世界。這有利于學生根據已有經驗主動思考,實現知識結構的自主構建,從而改變過去被動學習的模式,充分發揮其主體作用。

二、挖掘繪制信息,巧薦方志地圖

對方志地圖而言,繪制信息尤為重要,因為它能與學生的認知、經歷及鄉土情懷產生天然的聯系,梳理并善用這些內容有助于塑造學生的家國情懷。

《常州府志》的郡城圖“繪有常州府城的城池、官署、廟寺、坊巷等,是現存最早的常州城市地圖”[1]。經查閱,筆者將其繪制信息梳理如下[2]:

回溯這七百多年的編纂歷史,常州地方史的延續有賴于不同時期常州人的努力。以小見大,一個民族乃至國家的歷史又何嘗不是如此?為此,筆者將此表格作為課堂導入呈現在學生面前,輔以語言講解。在短短兩分鐘的導入中,學生不僅了解了手中地圖的由來,也感受到了濃厚的鄉土特色。因此,教師在運用方志地圖時要注意挖掘其繪制信息與編纂歷史,將其中有利于滲透家國情懷的因素化繁為簡,以達到潤物無聲的效果,從而落實核心素養的培育。

三、設計梯度問題,解讀方志地圖

“有價值的教學情境,一定是隱藏問題的情境。”[3]方志地圖為學生創設了真實的情境,但還需要一系列新穎、生動的問題抓住學生的思維興奮點。為此筆者設計了以下兩組問題:

(一)合作探究:

1.找出地圖中你熟悉的建筑,指出其功能或是歷史淵源。

2.找出地圖中你不了解但是很好奇的區域、建筑或設施。

(二)回答問題:

1.根據地圖,指出古常州城的布局。

2.結合書本,說明古代城市的功能。

第一組問題是探究性問題,它指向學習興趣的激發,旨在以合作探究的形式引導學生走入郡城圖,激發其思維的無限性。實踐中,有學生從常州人文始祖季子的視角出發,介紹了季子廟;有學生將城西毗陵驛站放置于賈寶玉、賈政的文學故事中進行介紹;還有學生觀察到城市布局具有區域集中性的特點。這些回答說明以方志地圖為基礎構建的情境充分調動了學生的生活經驗與思維潛力,也激發了他們的對話欲望。

第二組問題是知識性問題,它指向核心概念的突破,旨在讓學生以地圖為基礎歸納和總結中國古代城市的布局與功能。有了前一組問題作鋪墊,學生很快便從郡城圖反映的小歷史中提煉出書本中有關城市功能與布局的大歷史。

圍繞方志地圖的問題設計要注意聯系性與新異性,強化方志地圖與學生生活的聯系,激發課堂活力;其次注重目的性,使地圖內容成為突破核心概念的支架材料;最后注重層次感,使教學的開展從生活、情感層面逐步深入到知識、能力層面。如此,學生便能基于已有經驗自主歸納知識點,做到接知如接枝。

四、抓住生成問題,深化方志地圖

課堂教學是預設性和生成性的統一。方志地圖對學生而言是熟悉又陌生的,這意味著教學過程中的生成性問題會更多。敏銳發現并妥善解決其中有價值的部分有助于鍛煉學生的思維能力,深化方志地圖的教學。

1.對“行甲庫”的討論

“什么是行甲庫?”這是學生在課堂中提到次數較多的問題。根據課前研究,筆者抓住了這一生成性問題,并先讓學生根據地圖作出解釋。有學生通過“甲”字得出行甲庫是存放兵器的倉庫,為城市提供軍事防御功能;有學生認為行甲庫與征收賦稅的稅課司僅一巷之隔,根據圖中區域具有集中性的特點,行甲庫應該是提供經濟功能的機構。在學生作出了不同的歷史解釋以后,筆者又引入了地方志中的史料,并開展了如下教學:

師:明代《重修毗陵志》中并未出現“行甲庫”,卻出現了與之相似的“行用庫”。行用庫與行甲庫是否為一處?“甲”是否為“用”的誤寫呢?

材料一:行用庫在天井巷東,元至元中創于新坊橋西曰平準行用庫。國朝洪武初,知府張度移,今地近廢。

——[明]孫仁《重修毗陵志》

生:應是一處,方志中記載行用庫位于天井巷的東側,這與地圖所繪相符,且方志中并未出現“行甲庫”的釋義。

師:那么什么是“行用庫”?它的命運如何?

材料二:行用庫為元朝所置,掌兌換鈔幣。元世祖中統元年(1260),始立中都行用庫,后諸路及部分府州亦置。明洪武八年(1375)置在京行用庫,隸戶部,以收易昏爛之鈔。

——整理自呂宗力主編《中國歷代官制大辭典》

生:行用庫于元朝設立,是兌換紙鈔的機構。明朝洪武年間設在京行用庫,由《重修毗陵志》中“今地近廢”可知,地方上的行用庫已于明朝逐漸荒廢。

通過地圖描繪、方志定位和辭典釋義,學生逐漸揭開了“行甲庫”的真面目,了解了該機構的功能及演變。由這小小行甲庫衍生開的是學生判斷、辨別和考證史料內容的能力,實證意識也在不斷增強。

2.城隍廟位置探析

“城隍廟為何獨立于宗教祭祀區域之外,處于行政區內?”這是另一個有價值的生成性問題。城隍本是民間信仰,明初朱元璋大封天下城隍,使其與各級政府形成對應關系。城隍廟相當于冥界的縣衙,“城隍神與官員共同襄辦地方政務,初衷就是利用民眾信仰加強對基層社會的統治”[4]。因此,圖中城隍廟位于行政區,且與常州府的位置相對。

除了城隍廟外,地圖中的其他廟宇也有可以挖掘之處。季子是常州人文始祖,孔子曾稱贊“延陵季子,其天人也”[5],他也被常州百姓看作是誠信、守禮的象征;陳司徒名為陳杲仁,方志記載其于隋朝義寧年間拜為大司徒,“時稱其忠孝文武信義謀辯為八絕”,他死后“郡人即其兵仗庫立廟祀之”。[6]對季子與陳杲仁的祭祀具有地方特色,屬于民間信仰,但他們的形象卻滲透著儒家的價值觀,符合官方的意識形態。因此,季子廟、陳司徒廟也為統治者在城市中提供了教化職能,是皇權在基層社會滲透的表現。此外,真武信仰歷史悠久,“宋初真武變成道教四圣之一”[7];天寧禪寺是常州城的著名佛寺,至今仍香火鼎盛。儒釋道三教的發展、中國古代社會的基層教化都是課本重要的知識點。在教學中構建方志地圖與這些知識點的聯系,有助于學生調動生活經驗并運用已有知識解釋情境。如此,學生便能在實踐過程中鞏固舊知,在經驗基礎上生長新知。

實踐中,筆者發現學生更習慣從生活經驗的角度作出歷史解釋,抓住生成性問題可以使學生對方志地圖的認識從生活經驗層面深化到知識能力層面。受時間限制,不是每一個有價值的生成性問題都能在課堂中解決。因此,教師可以選擇在課中滲透,帶領學生運用已有知識解讀地圖;也可在課后布置專題研究作業,引導學生廣泛搜集資料并撰寫報告。

五、小結

經由本次實踐,筆者對方志地圖引入高中歷史教學有一些反思,現將其歸納如下。

注意方志地圖的適用范圍,筆者認為有以下三種使用方式。一是作為課堂教學的主要研究材料,如本文的課例,當方志地圖的類型或要素與教學重難點較為契合時,便能將地圖完整地引入課堂教學,并以此為中心,設計問題,塑造情境。二是作為知識點教學的輔助材料。大部分方志地圖難以完全融入課堂,但其中的部分要素卻能使課堂增色不少。例如明清常州城市地圖中的狀猷坊、狀元坊與科舉考試有關;壽安堂、德壽坊則是中國古代的社會救濟機構,這與選必一中“歷代社會救濟”的知識點相關。三是作為校本課程的開發材料,強化地方歷史的學習。

充分利用方志地圖的鄉土性與開放性。鄉土性意味著貼近學生生活,充分挖掘方志地圖的鄉土情懷,有助于激發學生的思維潛力,促進家國情懷的培育。開放性帶來的教學效果則取決于教師的設問。設問要有目的性和層次感,注意聯系生活實際并指向核心概念的突破,避免學生在探索地圖時迷失方向;但過度詳細的設問會限制學生的探索,弱化地圖的張力。因此,為方志地圖設計契合的問題鏈有助于發揮其開放性特點。

綜上,將方志地圖引入高中歷史教學對落實核心素養、激發課堂活力、培育學生思維有積極作用。然而這只是筆者的初步探索,希望各位同行多關注方志史料的教學價值,使每一節歷史課都具有家鄉的溫度。

【注釋】

[1]常州市圖書館:《常州古地圖集》,南京:鳳凰出版社,2013年,第10頁。

[2]李寅初:《<咸淳毗陵志>的修纂與流傳》,江蘇省地方志學會2021年度學術年會論文集,2021年,第21—28頁。

[3]朱志平:《范導式教學》,南京:江蘇鳳凰教育出版社,2020年,第34頁。

[4]劉玉堂、張帥奇:《國家在場、民間信仰與地方社會——以明清江南城隍廟為中心的歷史透視》,《湖北民族大學學報》2020年第1期,第112頁。

[5]吳镕、張尚金、吳建國:《論季子的貢獻和文化學影響》,《江蘇地方志》2019年第6期,第28頁。

[6]孫琬、王德茂:《武進陽湖合志》,清光緒12年,卷二十五。

[7]王見川:《真武信仰在近世中國的傳播》,《民俗研究》2010年第3期,第28頁 。