連云港市海岸潮間帶沉積物細菌多樣性及群落組成

姚 金,劉奕葦,張繼鸞,李嘉樂,吳大力,王洪斌

(江蘇海洋大學海洋科學與水產學院,江蘇連云港 222005)

細菌作為海洋生態環境中生物群落的重要組成部分,在物質循環中發揮重要作用,特別是在有機物污染的生物修復中起關鍵作用[1]。很多學者進行了特定自然生態系統細菌生物多樣性的研究[2-5]。隨著分子生物學技術的發展,16S rRNA 測序技術廣泛應用于細菌生物多樣性研究[6,7]。對海洋沉積物樣品采用不同的DNA 提取方法及高通量測序技術,能獲取更多的細菌群落信息,且能反映特定環境的細菌多樣性狀況[8]。

沉積物中細菌群落通過交互代謝活動來影響N、P 等營養元素的物質循環,代謝物通過自身或其他途徑傳遞到水體,從而影響水體的營養狀況;同時,水體中的化學物質通過自然沉降等途徑進入沉積物,為細菌提供營養,影響沉積物中細菌的群落結構及種群數量;潮間帶由于受人類活動的干預,生態條件往往不一樣,導致細菌多樣性及群落結構的差異。潮間帶沉積物細菌群落結構及組成多樣性的研究可以反映水體的污染狀況,同時也是細菌分子生態學研究的一個重要方面[9,10]。

連云港市位于江蘇省北部,隨著社會經濟的快速發展,大量陸生有機污染物排入近海海域,有機污染問題非常嚴重,海灣生態系統受到不同程度的污染[5],而這種破壞性污染直接或間接地引起細菌多樣性及群落結構的改變。對江蘇省連云港市海岸潮間帶沉積物細菌多樣性的研究罕見報道,本研究以連云港市3 個典型海岸潮間帶的泥沙沉積物為研究對象,應用IIIumina Miseq 測序并分析測序結果,得出沉積物細菌生物多樣性及群落結構,探討環境與細菌的演替規律,為細菌資源開發提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 采樣點的設置及沉積物樣品采集

2017 年5 月,在連云港市海岸3 個潮間帶(墟溝、東西連島、西墅)分別隨機設置3 個采樣點:墟溝(SXG1、SXG2、SXG3)、東西連島(SLD1、SLD2、SLD3)及西墅(SXS1、SXS2、SXS3),采樣點經緯度見表1。

表1 采樣點的經緯度

根據潮汐規律在最低潮時采樣,潮間帶分為高、中、低3 個潮區,分別設置采樣點,將采樣管(內徑4.8 cm 的不銹鋼管,長30 cm)打入表層,管內沙子樣品高度達10 cm 時塞上橡膠塞,取出采樣管,將泥沙樣品裝入1 000 mL 采樣瓶(無菌處理),采樣瓶裝入帶冰的密封箱,4 ℃冰箱保存,待用。

1.2 沉積物理化因子檢測

總碳(TOC)的測定:重鉻酸鉀-濃硫酸容量法;總氮(TN)的測定:鋅-鎘還原法;電導率的測定:PHS-3C型酸度計;pH的測定:DDB-303A電導率儀。

1.3 細菌富集、總DNA 提取

將5 g 沉積物樣品接種至2216E 液體培養基,振蕩培養(28 ℃、48 h)。新鮮菌液裝入1.5 mL 離心管,12 000 r/min、5 min 離心后棄上清液,收集菌體,試劑盒(Bacterial Genomic DNA Extraction Kit,購自TaKa-Ra)抽提細菌總DNA,瓊脂糖凝膠電泳檢測結果。

1.4 16S rRNA 擴增及測序

將細菌基因組DNA 進行瓊脂糖凝膠電泳檢測后,送至上海派森諾生物科技股份有限公司,對細菌16S rRNA 的V4 區進行PCR 擴增,以擴增產物為模板進行Illumina MiSeq 測序文庫的制備并分析測序結果。

引物序列:520F(5′-AYTGGGYDTAAAGNG-3′);802R(5′-TACNVGGGTATCTAATCC-3′)

2 結果與分析

2.1 沉積物理化因子特征

由表2 可知,3 個采樣點的pH 比較穩定,SXG、SXS 采樣點的TOC、TP、TN均高于SLD 采樣點,說明SXG、SXS 采樣點富營養化程度高于SLD 采樣點,污染程度重,數據結果與實際環境一致,SLD 采樣點位于東西連島大沙灣浴場,屬風景區,面向外海,潮間帶為沙質;而SXG 采樣點位于攔海大堤內側,受港灣淤積和拋淤影響較大,潮間帶為淤泥質;SXS 采樣點位于西墅港灣,周圍有堿廠、新城生活區,靠近水產養殖區,污染壓力大,環境生態脆弱,底質為淤泥。

表2 沉積物理化因子檢測結果

2.2 細菌總DNA 提取及16S rRNA 擴增

樣品細菌總DNA 的瓊脂糖凝膠電泳檢測結果見圖1,條帶明顯、單一、無降解。

圖1 細菌總DNA 檢測結果

2.3 細菌分類鑒定及群落結構組成

由圖2 可知,3 個采樣點細菌主要由變形桿菌門(Proteobacteria)、擬桿菌門(Bacteroidetes)、厚壁菌門(Firmicutes)、放線菌門(Actinobacteria)、酸桿菌門(Acidobacteria)、梭桿菌門(Fusobacteria)、疣微菌門(Verrucomicrobia)、芽單胞菌門(Gemmatimonadetes)、浮霉菌門(Planctomycetes)、綠彎菌門(Chloroflexi)及其他(不確定)組成。從門水平看,變形桿菌門為優勢菌群,占菌群總數的99.4%,其他種群僅占0.6%;SLD 采樣點變形桿菌門占菌群總數的99.2%,SXG、SXS 采樣點分別占菌群總數的99.8% 和99.1%;在屬水平,SLD、SXS 和SXG 采樣點的屬平均值分別為24、34、32 個(表3),沉積物細菌在屬水平上存在一定的差異。變形桿菌門中的弧菌屬、交替假單胞菌屬、紅螺菌屬和發光桿菌屬的細菌為優勢菌群,占菌群總數的94.6%。

圖2 細菌群落組成

表3 細菌分類鑒定結果(單位:個)

根據獲得的OTU 豐度矩陣,使用R 軟件計算SLD、SXS 和SXG 3 個采樣點共有OTU 數量(圖3),3個采樣點共有OTU 為170 個;SXG 采樣點和SXS 采樣點共有OTU 達96 個,SLD 采樣點和SXS 采樣點共有OTU 為18 個,SLD 采樣點和SXG 采樣點共有OTU為27 個,由于3 個采樣點的地理位置比較近,表層沉積物中細菌組成具有一定的相似性。不同采樣點的生境條件及潮間帶底質又各有不同,SLD 采樣點獨有OTU 為37 個,遠大于SXS、SXG 采樣點,SXS 采樣點和SXG 采樣點潮間帶為淤泥沙質,環境生態較一致,SLD 采樣點為沙質潮間帶,人類活動多,環境生態與SXS、SXG 采樣點存在一定的差異性,表明沉積物細菌群落與環境因素密切相關。

圖3 共有OTU 的Venn 圖

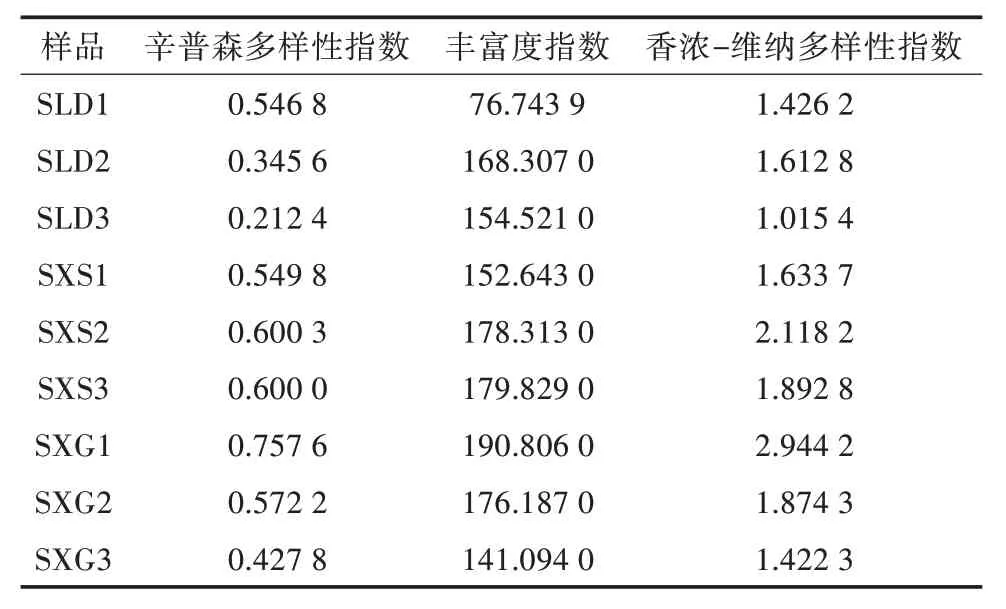

2.4 細菌群落多樣性和豐富度分析

由表4 得出豐富度指數和多樣性指數(辛普森多樣性指數、香濃-維納多樣性指數)的平均值。SLD 采樣點:辛普森多樣性指數為0.368 3,豐富度指數為133.190 6,香濃-維納多樣性指數為1.351 5;SXS 采樣點:辛普森多樣性指數為0.583 4,豐富度指數為170.261 7,香濃-維納多樣性指數為1.881 6;SXG 采樣點:辛普森多樣性指數為0.585 9,豐富度指數為169.362 3,香濃-維納多樣性指數為2.080 3。結果表明,細菌群落多樣性和豐富度排序為SXG 采樣點>SXS 采樣點>SLD 采樣點,該結論與樣品采集點自然環境特征及污染狀況一致。

表4 各樣品的豐富度和多樣性指數

2.5 細菌群落結構Beta 多樣性分析

利用R 軟件,對群落組成結構進行主成分分析(Principal component analysis,PCA),描述沉積物細菌群落結構Beta 多樣性,如圖4 所示。SLD1、SLD2、SLD3 與SXS1、SXS2、SXS3 明顯歸為2 個類群,與實際的樣品采集點的地理分割及環境生態差異一致;而SXG3 與SXG1、SXG2 明顯分在2 個區,雖然SXG3與SXG1、SXG2 同屬墟溝海岸潮間帶,但環境生態有明顯差異。SLD1與SLD2、SLD3雖屬同一相區,但距離較遠,也存在差異,但相似性差異大于地理隔絕。

圖4 細菌群落結構Beta 多樣性主成分分析

此外,基于UniFrac 距離矩陣的細菌群落結構Beta 多樣性聚類分析結果與主成分分析結果一致(圖5)。

3 小結與討論

3 個采樣點的細菌主要由變形桿菌門、擬桿菌門、厚壁菌門、放線菌門、酸桿菌門、梭桿菌門、疣微菌門、芽單胞菌門、浮霉菌門、綠彎菌門及其他(不確定)組成。本研究認為變形桿菌門為優勢菌群,沉積物細菌在屬水平上存在較大差異,變形桿菌門的弧菌屬、交替假單胞菌屬、紅螺菌屬、發光桿菌屬的細菌為優勢菌群,占菌群總數的94.6%。變形桿菌門的弧菌常常出現在水產養殖中,紅螺菌、發光細菌是與赤潮發生有直接關聯的細菌類群;交替假單胞菌占比較大,在自然界分布極廣,能利用多種有機物,包括一些不能被其他細菌利用的有機物[11];其他不確定種類表明潮間帶細菌存在大量未知資源,有待進一步研究。

近海岸潮間帶是人類和社會經濟活動密集的區域,隨著近海城市社會經濟的快速發展,潮間帶也面臨養殖污染,如富營養化、陸地廢源排放、填海圍海工程及物質入侵等生態環境問題[9]。生態環境惡化主要表現為生物多樣性的演替,特別是細菌對環境現狀的敏感性,對其多樣性及群落結構研究有重要意義。細菌群落多樣性和豐富度的排序為墟溝采樣點>西墅采樣點>東西連島采樣點,墟溝采樣點處于港灣內部,由于攔海大堤的建造,在墟溝港灣造成一定程度的淤積,再加上港口碼頭建造產生的拋淤,導致墟溝采樣點完全是淤泥質;西墅采樣點潮間帶大部分為淤泥質,少數為沙質,加上靠近海水養殖區域,根據養殖方式、規模及海流影響呈現不同程度的富營養化,養殖污染的壓力較大;而東西連島采樣點完全沙質,屬于旅游景區,雖人類活動多,但面向外海,無拋淤及養殖污染壓力,環境條件相對穩定,故墟溝采樣點、西墅采樣點細菌多樣性和豐富度高于東西連島采樣點,本研究認為潮間帶底質條件及理化因子的不同影響了細菌多樣性和豐富度。細菌群落結構分布的差異能夠反映人類活動及不合理人為干預造成的環境變化對生態系統產生的影響。

海洋環境中細菌群落具有多樣性,不同環境中細菌組成具有異質性[12],有研究表明,沉積物和海水之間細菌群落存在差異,Xia 等[13]通過主成分分析,發現黃河口沉積物與表層水體細菌組成差異較大,而高濃度懸浮物是造成二者差異的主要原因。孫鳳芹等[14]從南海深海沉積物中分離獲得349 株可培養細菌,芽孢菌屬和變形桿菌屬為優勢菌群。劉玉娟等[15]從南海海洋沉積物樣品中獲得200 株可培養細菌,主要以厚壁菌門、變形菌桿門、放線菌門、擬桿菌門為主,在他們研究中都闡述了細菌群落多樣性及結構組成與生態環境改變的同步性。本研究也認為3 個采樣點的潮間帶底質類型及理化因子的不同影響了細菌多樣性及群落結構組成,至于某些特殊細菌對環境的適應性等尚需進一步探討。