基于CiteSpace 的中國花境研究知識圖譜分析

黃嘉誠,劉宏濤,陳媛媛,呂文君,羅 晶

(1.中國科學院武漢植物園,武漢 430074;2.中國科學院大學,北京 100049)

2021 年6 月,國務院辦公廳印發了《關于科學綠化的指導意見》,提出“充分利用城鄉廢棄地、邊角地、房前屋后等見縫插綠”和“加大城鄉公園綠地建設力度,形成布局合理的公園體系”等重要意見,這表明國內城鄉綠化不再只著眼于大型場地,諸如房前屋后綠地和口袋公園等小空間小場地的景觀提升也逐漸成為環境提升的焦點之一,而花境作為一種以灌木和多年生花卉為主的植物造景手段,在小微空間的綠化美化中發揮著重要作用[1]。花境是一種外來的花卉應用形式,自20 世紀80 年代傳入國內以來逐漸在各大城市推廣應用,并受到人們的喜愛,關于花境的各項研究也逐步開展,至今已有約40 年的歷史。

既有的綜述研究多聚焦于花境的歷史[2]、色彩[3]和植物材料[4]等角度中的某一點進行梳理和討論,并且存在研究重復性高、主觀性較強等問題。因此,有必要立足于中國花境研究的整體視野,對過往的研究內容進行系統性的總結梳理,并對未來的研究方向進行展望。文獻計量學可視化分析可以對某一學科或研究方向的知識體系進行梳理和分析,并以知識圖譜的方式呈現出來,被廣泛運用于各個學科中,以探尋研究的趨勢和動向[5-7]。CiteSpace 是美國華裔學者陳超美教授基于Java 語言開發的科學知識圖譜繪制軟件,目前該軟件已在國際范圍內得到了科研人員的廣泛使用[8]。本研究擬以CiteSpace 軟件進行的知識圖譜可視化分析為基礎,結合文獻分析法,深入梳理和總結中國花境研究進展與趨勢,以期對花境的發展和運用起到推動作用。

1 數據來源與研究方法

1.1 數據來源

本次研究使用中國知網(以下簡稱CNKI)為檢索源,檢索時間為2021 年9 月1 日,以主題詞“花境”和“花鏡”進行檢索,經人工去除無關文獻后,共得到1 821 篇有效文獻,包含學術論文、行業簡訊、作品賞析等多種文獻形式,其中學術論文1 508 篇。

1.2 研究方法

知識圖譜(Mapping knowledge domains)是科學知識的發展過程和結構關系的圖像化體現,可以使研究者直觀地了解到某一領域內不同知識單元或知識群之間的關系。目前常見的知識圖譜繪制軟件有CiteSpace、HistCite、VOSiewer 等,其中CiteSpace 是一款基于共引用分析理論和尋徑網絡算法的信息可視化軟件,因其具有操作簡便、圖譜標識明確、適用數據庫廣泛等優點,已成為知識圖譜繪制最常用的工具[8]。

本研究首先基于篩選所得的文獻數據對歷年發文數量進行了統計,從而了解時間維度上的總體研究情況變化;再運用CiteSpaceV(5.8.R2)軟件對中國花境研究相關文獻的發文作者、研究機構、關鍵詞進行知識圖譜繪制,具體操作如下。①選擇CNKI 數據分析模塊,設置時間區間為1981—2021 年,時間切片為1 年,網絡節點選擇“Author”、“Institution”和“Keyword”,閾值設置為“Top15%”,網絡裁剪方式選擇“Pathfinder”,以上參數設置完成后進行可視化分析,并生成知識圖譜;②對繪制出的科學知識圖譜進行解讀,圖譜中的節點大小代表相應數據出現的頻次高低,線條粗細代表兩節點間關聯性的強弱,并以知識圖譜為依據,結合文獻內容分析梳理中國花境研究的進展和趨勢。

2 結果與分析

2.1 發文數量分析

年度發文數量是衡量某領域研究進展的重要指標之一[9],對篩選后的有效文獻進行分析,得到每年的發文量(圖1)。國內花境相關研究可大致分為3個階段:積累期(1981—2000 年)、增長期(2001—2018 年)和回落期(2019—2021 年)。

由圖1 可知,積累期相關文獻總量僅16 篇,其中50%的年份相關文獻數量為0,此時花境傳入國內時間較短,應用較少,尚未引起人們的重視。在2000 年前后,隨著上海[10]等城市逐步開展了花境的嘗試性運用,花境的研究也進入了增長期,關于花境的各方面研究也逐漸展開。2001—2010 年為快速增長期,在此階段年發文量由2001 年的7 篇增長到2010 年的105 篇,增長了15 倍,文獻總量達476 篇。2011 年后進入波動增長期,每年的文獻數量穩定在110 篇左右。2018 年發文量迅猛增長,分析可能是受到了中國北京世界園藝博覽會各項籌辦活動的影響。2008 年北京奧運會、2010 年上海世界博覽會等一系列重大活動的舉辦均對花境的影響力有著極大提升[11],而作為世界最高級別的A1 類園藝博覽會,其舉辦必然會對花卉應用的研究起到更加直接的推動作用。2019 年花境相關文獻數量逐漸減少,進入回落期。

2.2 作者分析

通過CiteSpace 軟件對篩選出的學術論文進行作者分析(圖2),其中節點大小代表作者發文數量的多少,線條粗細代表作者間的合作強度。經分析共得到節點2 233 個,連線2 286 條,網絡密度為0.000 9。由此可知,大量研究人員曾對花境展開研究,但多數作者發文量僅有1~2 篇,且缺少合作,可見花境研究總體上較為分散。

圖2 1981—2021 年花境研究作者合作網絡圖譜

花境研究發文量排名前8 位的作者及其所在機構如表1 所示,其中發文量最多的為浙江大學夏宜平,發文量為13 篇,其次是北京林業大學董麗,發文量為10 篇,劉坤良、魏鈺、王美仙發文量均為9 篇。發文量較多的作者之間已逐漸形成了各自的合作關系網絡,如北京林業大學的劉燕和王美仙,北京植物園的魏鈺和張輝等學術團隊,因此,可以認為中國花境研究目前處于“大分散,小集中”的局面。

表1 1981—2021 年花境研究發文量排名前8 位的作者及其所在機構

2.3 研究機構分析

通過CiteSpace 軟件對篩選出的學術論文進行研究單位分析(圖3),共得到983 個節點,345 條連線,網絡密度為0.000 7,表明各個研究單位之間的相互交流合作較少,尚未形成共同發展的良好研究氛圍。

圖3 1981—2021 年花境研究機構合作網絡圖譜

花境研究發文量排名前10 位的機構如表2 所示,北京林業大學以61 篇的發文量排名第一,浙江大學和北京植物園以18 篇的發文量排名第二,除表中所列機構以外,其他發文量較多的研究機構還有漯河市園林管理處(6 篇)、上海上房園藝有限公司(5 篇)、上海奉賢園林綠化工程有限公司(5 篇)等,由此可見,國內花境研究主要集中在高校以及植物園等相關的研究機構,部分園林綠化企業和政府部門也起到了重要作用。

北京林業大學、浙江大學和南京林業大學等高校均是國內較早開展花境相關研究的機構,其研究內容相對全面,包括了花境的發展歷程[12]、設計原則與手法[13]和花境應用[14,15]等多個方面。包括北京植物園、深圳市中國科學院仙湖植物園和合肥植物園在內的多個植物園主要針對花境植物材料以及花境的應用展開研究[16-18]。而以上海上房園藝有限公司和上海奉賢園林綠化工程有限公司為代表的園林綠化企業則更專注于花境的應用和養護等研究方面,并常結合實際案例進行分析[19-21]。

2.4 關鍵詞共現分析

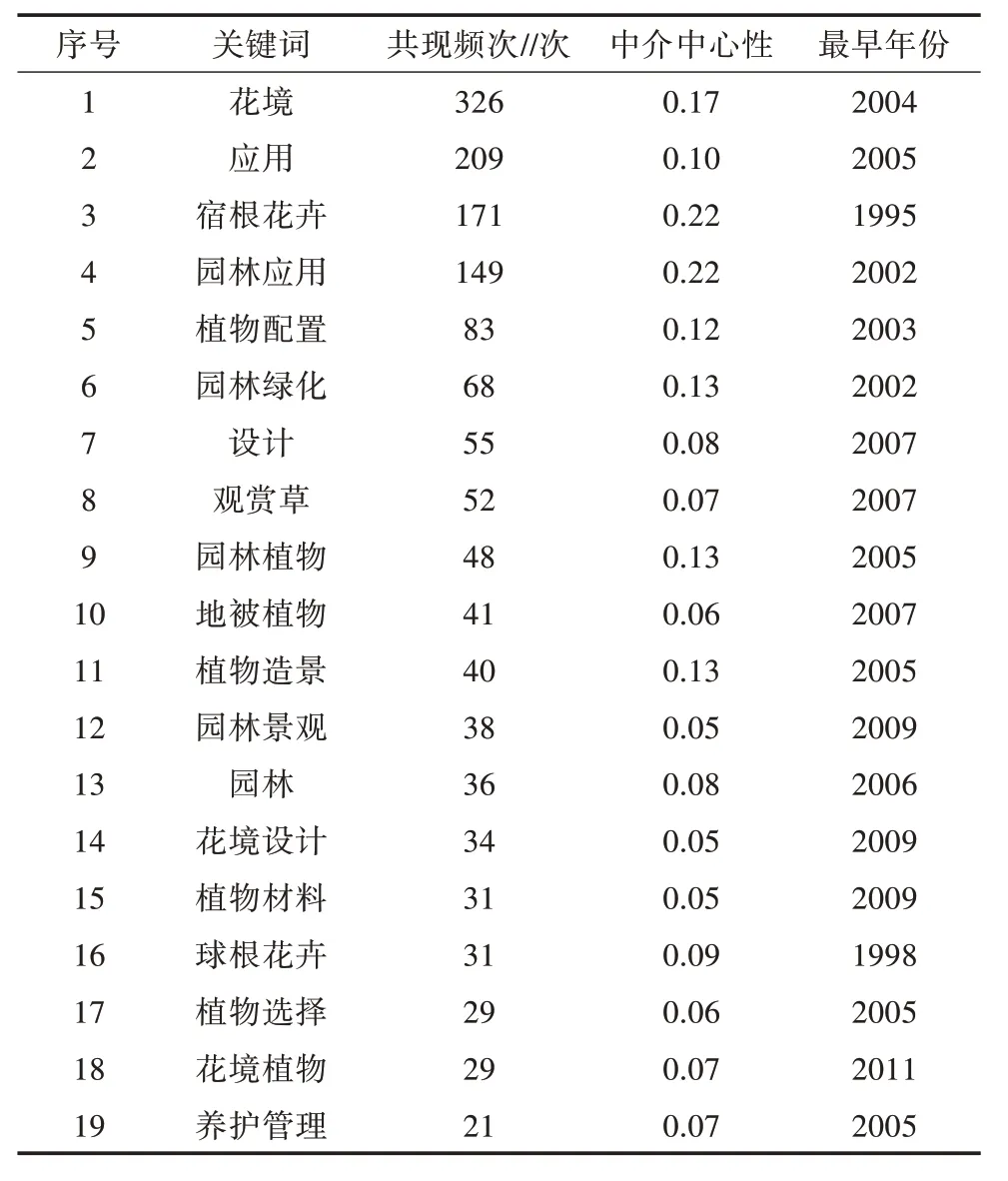

2.4.1 研究內容分析 關鍵詞是對文章內容的高度精簡和概括,對重點關鍵詞進行分析是探究該領域研究進展和熱點動態的基礎[22]。通過CiteSpace 軟件對篩選出的學術論文進行關鍵詞分析,得到花境研究領域關鍵詞共現圖譜(圖4),圖中節點的大小代表了該關鍵詞的共現頻次。在確定重點關鍵詞時主要考慮共現頻次和中介中心性(Centrality)2 個指標,其中共現頻次代表了該關鍵詞出現的頻繁程度,中介中心性代表了該關鍵詞在共現網絡中的核心性,綜合考慮二者關系可以得到更加準確的熱點關鍵詞[23]。

圖4 1981—2021 年花境研究領域關鍵詞共現圖譜

花境關鍵詞共現圖譜中共現頻次≥20 且中介中心性≥0.05 的熱點關鍵詞見表3。使用LLR 算法對關鍵詞進行聚類分析,得到花境研究關鍵詞聚類網絡圖譜(圖5),該圖譜中模塊值(Modularity)Q=0.486 2(>0.3),平均輪值(Weighted mean silhouette)S=0.781 6(>0.7),因此認為該聚類結果具有顯著的社團結構,并且聚類可信度高[24]。

表3 1981—2021 年花境研究領域熱點關鍵詞

圖5 1981—2021 年花境研究關鍵詞聚類網絡圖譜

得到的10 個聚類分別為設計、觀賞草、園林應用、宿根花卉、植物造景、園林植物、景觀效果、花境、城市綠化、開發利用。依據主題最接近原則對篩選出的重點關鍵詞進行整合歸納,同時對子聚類所涵蓋內容進一步分析,由此可以得到當前國內花境研究的4 個主要方面,分別是花境設計理念研究、花境植物研究、花境應用研究和花境施工管理研究。

1)花境設計理念研究。花境的設計理念和手法是指導花境建設和促進花境推廣的重要支撐,具有極其重要的地位。此方面的研究主要包括對經典花境與杰出設計師的分析總結和結合時代需求等要素提出新的花境設計理念或優化策略2 個角度。

現代花境的雛形大約誕生于19 世紀30—40 年代,在接近200 年的發展歷程中花境的設計理念并非一成不變,而是受到了社會思潮和時代背景的影響。著名設計師和園藝師往往影響著某一個歷史階段的設計理念,如威廉姆·羅賓森(William Robinson)提倡打破花壇式種植,將自然和生態引入到花園種植中[25],格特魯德·杰基爾(Gertrude Jekyll)則開創性地將條塊狀種植和繪畫般的色彩設計引入花境設計中[26],對這些設計師及經典作品進行分析可以為花境的設計和發展提供重要參考。

二戰之后,受制于戰后萎靡的經濟形勢,建造養護成本低廉的灌木花境逐漸成為人們推崇的對象,隨著經濟逐漸復蘇,草本花境和混合花境又重新回歸主流[27]。可見隨著時代的變化,評判花境優劣的標準也不斷發生著變化,因此建設符合時代需求和人們喜好的花境是廣為探討的主題。在發展節約型園林的大背景之下,魏鈺等[28]從多個角度探討了低維護成本花境的營建。而王嘉楠等[29]則從使用者的角度出發,基于公共評價構建了城市花境評價體系,從觀賞者的角度探討了花境的景觀特征與提升策略。覃文勝等[30]根據問卷調查和實地勘探發現人們更加喜愛色彩豐富和野趣型的花境,并且增加景觀小品可以提高花境的質量。

2)花境植物研究。植物是花境建設的材料,優良的植物種類和合理的植物配置是建設優質花境的基礎。針對花境植物材料的研究既包括對某一種植物的研究,如牡丹、歐石竹等,也包括對某一植物類群的研究,如彩葉植物、宿根花卉、觀賞草等,其中觀賞草因其獨特的造型和較低的養護成本逐漸受到人們的重視[31],是一類重要的新興花境材料。中國地域廣闊,針對不同地區或城市的氣候和文化等因素開展花境植物的研究是打造具有地方特色花境的基礎。上海、杭州、武漢、重慶等地均開展了對花境植物的調查,并總結出了適宜當地使用的植物種類。當前國內許多地區使用的花境植物仍然較為單一[32],大量品種引自國外,價格昂貴且適應性難以保障,而野生花卉具有抗逆性強、養護要求低等優點,并且能打造出具有地域特色的景觀[33],因此對于野生花卉的收集和篩選是花境植物研究的重點之一。此外,在對花境植物進行篩選和評價時,層次分析法是較為常用的方法,不同學者基于氣候適應性[34]、低維護[35]、使用情景[36]等多個角度分別構建了花境植物的評級體系。

3)花境應用研究。花境是一種植物造景的手段,圍繞其展開的一系列研究最終目的都是將其更好地投入到實際應用。盡管花境的設計理念在一個階段內是相對明確的,但具體手法和要求又會在應用時根據實際情況進行調整和細化。

根據應用場景可將花境分為道路花境、公園和風景區花境、居住區花境、庭院花境等。道路花境通常較長,應設置有規律的重復以增強花境的韻律感,同時也要考慮來往車輛的眩光和交通島的視線等因素,合理設置高度,出于城市景觀整體性的考慮,也可將城市主干道進行統籌規劃[37]。公園和風景區花境除了美觀以外還要考慮與周邊景點的主題相結合[38],并考慮設計一些專類花境,在游賞的同時融入科普知識[39]。居住區花境要符合該項目的定位與風格,在設計時可以通過意境的打造與居住區的命名產生聯系和互動[40]。庭院花境設計時則要更加具有針對性,充分考慮業主的喜好,也可運用更多的園藝小飾品[41],并且要有主有次,否則在小空間中會顯得雜亂無章[42]。

此外,不同氣候環境、空間尺度以及具有特定功能的花境應用也是一個重要的研究角度,并常結合實際案例進行介紹。祁海艷等[43]對寒冷環境下的花境設計方法進行了研究。謝銳星等[44]從營建思路、花材選擇、技術措施的角度對花境在亞熱帶地區的應用進行了探討。何小芬等[1]針對城市微空間中花境設計進行了分析總結。舒婷婷等[45]通過辰山花環的實踐,探討了大尺度空間下對傳統花境應用形式的突破。馬祥誠等[46]分析了展覽性花境的營造方法。王博婭等[47]提出水陸兩棲型花境的概念,從基質、材料和特征等方面進行介紹,并根據功能將其劃分為收集型、滯留型、滲透型、運輸型和凈化型5 種類型。

4)花境施工管理研究。良好的施工和養護管理可以使花境具有更好的觀賞效果和更長的觀賞期,充分展現花境的魅力。花境的施工主要包括土壤測試和改良、地形營造、植物栽植等工作[48]。由于城市建設和商業活動的需要,花境的施工并不總能保證在適宜的季節進行,于靜等[49]對花境的反季節施工進行了分階段梳理,包括植物材料的起苗、運輸和栽植等階段。養護管理則包括了整形修剪、除草松土等內容[50]。傳統花境對養護的要求較高,如養護管理不當或不及時則容易造成空禿、少花等情況[51],因此,在進行養護時可根據每種植物的特性進行有針對性的管理,并要對花后植物及時補植[52]。低維護花境的養護則有所不同,要求盡可能減少澆水、施肥等人為干預,順應植物的自然生長規律即可,但前提條件是要從設計理念和植物材料選擇等多方面入手,使花境形成能夠自然演替的群落,從而實現以較低的管理成本維持較高觀賞價值的目的[53]。

2.4.2 研究趨勢分析 通過CiteSpace 軟件對篩選出的學術論文進行分時區關鍵詞分析,得到花境研究時間序列共現圖譜(圖6),關鍵詞所在位置代表該關鍵詞首次出現的年份,結合年發文量(圖1)進行分析,可以得到中國花境研究不同時期的研究內容和現階段的發展趨勢。

圖6 1981—2021 年花境研究時區序列共現圖譜

1)積累期(1981—2000 年)。該階段發文量較少,研究主要集中在花境的植物材料,出現的關鍵詞包括宿根花卉、球根花卉、園林綠地、金光菊等。研究內容主要包括對某種植物應用方式的研究和對花境植物的篩選,此階段為花境的后續發展和推廣積累了植物材料。

2)增長期(2001—2018 年)。在這一階段發文量開始快速上漲,園藝學、植物學和藝術學等學科的知識在花境研究中交叉融合,大量關鍵詞在本階段出現,包括園林應用、植物配置、養護管理、設計、色彩、歷史沿革等,涵蓋了當前花境研究的4 個主要方面。在該階段花境的歷史與理論得到梳理,植物材料進一步豐富,部分地區逐漸開展了當地花境應用形式和植物種類的調查,并根據不同目標建立了多種評價體系,花境研究逐漸向定量化和科學化演變,中國花境研究基本形成了“理念-植物-應用-施工管理”的體系。

3)回落期(2019—2021 年)。在本階段新出現的關鍵詞數量少于增長期,包括低維護、評價體系、道路花境、廣州、重慶、多肉植物等。這表明該階段花境研究延續了上一階段形成的體系,并向更加細化的方向進行。更多基于地域的花境研究不斷展開,除植物的適應性以外,如何打造具有地方特色的花境也成為人們思考的方向。花境的設計和應用研究也繼續向不同的環境與場景細化,并開始研究花境除觀賞以外的功能。此外,低維護的長效花境也是當前研究的熱點之一,其具有觀賞期長、季相變化豐富和養護管理成本低等優勢,體現了花境的可持續性,從這一角度開展研究將對花境的進一步推廣起到重要作用。

3 小結與展望

3.1 小結

本研究通過CiteSpace 進行數據可視化分析,并結合文獻分析法對CNKI 中1981—2021 年的花境研究文獻進行了分析。結果表明,中國花境研究可分為積累期(1981—2000 年)、增長期(2001—2010 年)和回落期(2011—2021 年)3 個階段。研究以夏宜平、董麗、劉坤良等人為核心,大部分作者之間合作較少,僅有發文量較高的作者形成了各自的研究團體,總體呈現“大分散,小集中”的局面。發文機構以高校和植物園等研究機構為主,部分相關企業和政府部門也進行了相關研究。不同機構成果數量差異較大,其中北京林業大學發文量最多,浙江大學和北京植物園次之。不同機構之間合作較少。從花境研究的內容和時間維度來看,國內花境研究從最初的植物材料研究逐漸發散,已經形成了相對固定的研究體系,主要包括花境設計理念研究、花境植物研究、花境應用研究和花境施工管理研究4 個方面,當前階段主要研究方向為花境在不同場景下的應用以及具有低維護、雨水調蓄等不同特性的功能性花境。

3.2 展望

隨著中國經濟社會不斷發展,人們對城市美化的期待和要求也不斷提升,在此背景下,花境作為城市景觀提升的重要手段,應用越發廣泛,但由于國內花境應用時間較短,關于花境的研究和推廣仍存在許多挑戰。未來可從以下幾個方面入手推動花境的研究和發展。

1)促進不同研究者和機構之間的合作交流和學科間交叉融合。當前中國花境研究較為分散,各研究機構和研究者之間交流合作較少,各個機構的研究方向之間缺少結合。此外,花境研究涉及園藝學、風景園林學、藝術學等多個學科,雖然在當前研究中已經開始相互滲透,但基于多學科的融合創新成果較為少見。在今后的發展中應加強研究者、機構和不同學科之間的交流合作,從而形成優勢互補的良好研究氛圍,并基于多學科角度,深入挖掘研究主題。

2)繼續開拓植物材料,優良新品種引入和野生植物開發并重。當前中國花境應用的植物材料仍較為局限[54],并且為了達到即時效果常大量使用一二年生草本花卉,使得各地的花境缺乏獨特性,也與花境本身的可持續特點背道而馳。對此,各地應根據自身情況,在積極引入國外優質種苗的同時,進行當地野生觀賞植物的收集和開發,從而打造具有地域文化和風貌的特色花境。

3)花境研究應當與時代背景緊密結合。當前對花境的研究多是基于城市美化和景觀提升的角度展開,關于花境的生態性研究較少。而在生態文明建設和碳中和、碳達峰的大背景下,花境如何在城市生物多樣性保護和城市碳儲量提升等方面發揮作用,將成為今后花境研究的重要方向之一。