基于DPSIRM 框架的長江經濟帶水環境治理績效評價及障礙因素研究

李 琴

(河海大學公共管理學院,南京 211100)

隨著城市化和工業化的快速發展,與之而來的是高能耗、高污染、高排放給區域水環境系統帶來的巨大生態壓力。嚴峻的水環境問題已經成為社會經濟發展的重要制約因素。長江經濟帶作為中國重要的生態寶庫和經濟走廊,人口密集,沿江產業聚集度高,水資源消耗過大、工業和生活污水排放強度高、水環境惡化等問題已經嚴重影響到了長江經濟帶的經濟社會發展。2020 年11 月24 日,習近平總書記在江蘇省南京市主持召開深入推動長江經濟帶發展座談會,指出要把長江經濟帶打造成生態優先、綠色發展的主戰場、引領高質量發展的主力軍,從源頭上系統開展生態環境修復和保護。國家高度重視長江經濟帶生態環境保護問題,而水環境治理是促進生態環境改善、長江經濟帶高質量發展不可缺失的關鍵環節。因此,建立一套科學的、全面的水環境治理績效評價體系,系統評估區域水環境治理效果,對于區域水環境治理、生態環境持續改善和社會經濟可持續發展具有重要的現實意義。

學界圍繞環境治理績效研究主題開展了較多研究。黃磊等[1]從工業環境、農業環境、生活環境、自然環境4 個方面構建評價指標體系,并運用熵權-TOPSIS 法綜合評價長江經濟帶生態環境績效。黃小卜等[2]以資源利用和污染控制、環境質量、生態系統活力、環境治理4 個指標類別構建了廣西省生態建設環境績效評估指標體系。陳燕麗等[3]結合DPSIR 模型和正態云模型探究全國31 省市生態環境績效評價。

關于水環境治理績效評價的研究相對較少。已有研究中,在評價指標體系設計上,王亞華等[4]從社會績效、經濟績效、生態績效3 個維度構建了流域水環境管理績效模型;朱靖等[5]結合河長制主要任務,從水生態保護與修復、水污染治理與控制、水資源開發利用和社會經濟承載4 個方面對岷沱江流域水環境治理績效進行綜合評價。在模型構建上,主要運用主題框架模型[6]、PSR 模型[7]、DPSIR 模型[8]搭建水環境治理績效評價模型。在評價方法上,主要有熵權-TOPSIS 法[9]、云模型[10]和未確知測度模型[11]等。

盡管學界在水環境治理績效方面已有一定的研究成果,但在水環境治理績效評價及其障礙因子研究方面仍有拓展空間。①傳統的PSR 模型、DPSIR模型已經被廣泛用于資源環境承載力方面的評價,如水資源承載力[12]、水環境承載力[13]、水生態安全評價[14]等,但水環境治理績效評價方面研究較少,特別是DPSIRM 模型與水環境治理績效結合的研究較為鮮見;②將環境治理績效指標嵌入到水環境治理績效指標中,指標設計欠缺針對性,未能全面反映人類活動與資源、環境、生態的相互影響關系以及水環境治理對生態環境與人的影響;③在研究內容上,多側重于水環境治理績效演變趨勢方面,對水環境治理績效的障礙度診斷及影響因素研究稍有缺乏。

鑒于此,本研究基于DPSIRM 模型,構建長江經濟帶水環境治理績效評價體系,對其2010—2019 年的水環境治理績效進行綜合評估。同時引入障礙度模型,診斷并分析影響長江經濟帶水環境治理績效的主要障礙因素,以期為水環境治理績效的提升提供參考依據。

1 長江經濟帶水環境治理績效評價指標體系構建

1.1 DPSIRM 模型

水環境系統是一個集水域環境、水生態、水資源、人口、社會和經濟發展等共同作用的復雜的生態系統。傳統單一的組合分子系統或基于水動力的物理-化學-生態耦合模型[15],無法全面地展現出人類經濟和社會活動對水環境系統的作用和影響。因此,為了能夠完整地反映水環境治理過程中復雜的人水關系,本研究采用DPSIRM 模型框架構建水環境治理績效評價指標,從而準確反映水環境治理系統內部各要素之間的相互影響關系,突出反映水環境治理的效果。

OECD 最早于1993 年提出PSR(壓力-狀態-響應)模型,后又發展為DPSR(驅動力-壓力-狀態-響應)模型和DPSIR(驅動力-壓力-狀態-影響-響應)模型,是被廣泛用于研究人類活動與生態環境之間相互作用關系的概念模型。DPSIRM 模型(圖1)是基于以上幾種模型逐步發展而來的,與DPSIR 模型相比,增加了管理子系統,突出強調人類在生態環境治理過程中主動采取的政策和管理措施對生態環境的影響關系。因此,DPSIRM 模型涵蓋了經濟、社會、環境、資源、管理等因子,是一條完整的水環境系統因果鏈,表述了人類活動與水環境系統的相互作用關系。

圖1 水環境治理績效評價DPSIRM 模型邏輯框架

1.2 水環境治理績效評價模型構建

根據指標選取的科學性、系統性、可獲得性等原則,在黃磊等[1]、郭倩等[16]、朱靖等[5]、萬炳彤等[17]、余玉冰等[18]的研究基礎上,以DPSIRM 模型框架為基礎,將長江經濟帶水環境治理績效指標逐層分解,構建了包括驅動力、壓力、狀態、影響、響應、管理在內的6 個準則層,共選取18 個指標構建長江經濟帶水環境治理績效評價體系。具體指標體系中的指標屬性、權重等如表1 所示。

2 水環境治理績效評價方法及障礙度測算

2.1 基于熵權法的指標權重確定

2.1.1 指標數據歸一化處理 水環境治理績效評價體系是由多個指標構成,各個指標的計量單位不盡統一。為消除各指標量綱差異帶來的影響,需對指標數據進行歸一化處理。本研究采用極差標準化法,其中,正向指標處理方法見式(1),負向指標處理方法見式(2)。

式中,yij表示指標標準化后的值,正向指標值越大越好,負向指標值越小越好;xij表示該時期內長江經濟帶第i個研究對象第j個指標的原始值;xmax(ij)表示第i個研究對象第j個指標的最大值;xmin(ij)表示第i個研究對象第j個指標的最小值。

2.1.2 確定指標權重 本研究借助熵權法對長江經濟帶水環境績效指標分配權重系數。因此,熵權法確定的指標權重具有一定的客觀性和合理性。測算方法如下。

1)計算第j個指標在第i個研究對象的指標集的比重(pij)。

2)計算第j個指標的熵值(Hj)。

3)計算第j個指標的權重(Wj)。

式(3)至式(5)中,m為被評價對象個數。

2.2 水環境治理績效綜合評價

根據計算得出的權重系數對標準化后的指標值進行綜合評價。本研究采用加權指數法計算水環境治理績效綜合指數(WEPI),指數越大表明該區域水環境績效水平越高,反之則表明水環境治理績效水平越差。水環境治理績效綜合指數計算公式如下。

式中,Wj表示第j個指標的權重;yij表示經過標準化處理后的指標值;n為指標總數;WEPI表示長江經濟帶第i個研究對象第j個指標的水環境治理績效綜合指數。

2.3 長江經濟帶水環境治理績效障礙診斷模型

為深入研究水環境治理績效的障礙因素,引入因子貢獻度(Fij)、指標偏離度(Iij)和障礙度(Bij)3 個變量。因子貢獻度是單項指標對水環境治理績效的權重,指標偏離度是單項指標與目標的差距,障礙度是第j個單項指標對水環境治理績效的障礙度。Bij越大,表示該單項指標對水環境治理績效的障礙程度越高,按照從大到小的順序排序可以確定障礙因素的主次關系。測算方法如下。

式中,Wij是第i個子系統中第j個指標的權重;Wi是綜合評價模型中第i個子系統的權重;Ri是經過極值法計算處理后的標準值;n表示所選取的指標總數。

2.4 數據來源

本研究指標數據選自《中國環境統計年鑒》《中國統計年鑒》、長江經濟帶11 省市《環境質量狀況公報》《水資源公報》。部分無法直接獲取的指標數據通過相應計算得出。

3 結果與分析

3.1 水環境治理績效評價結果綜合分析

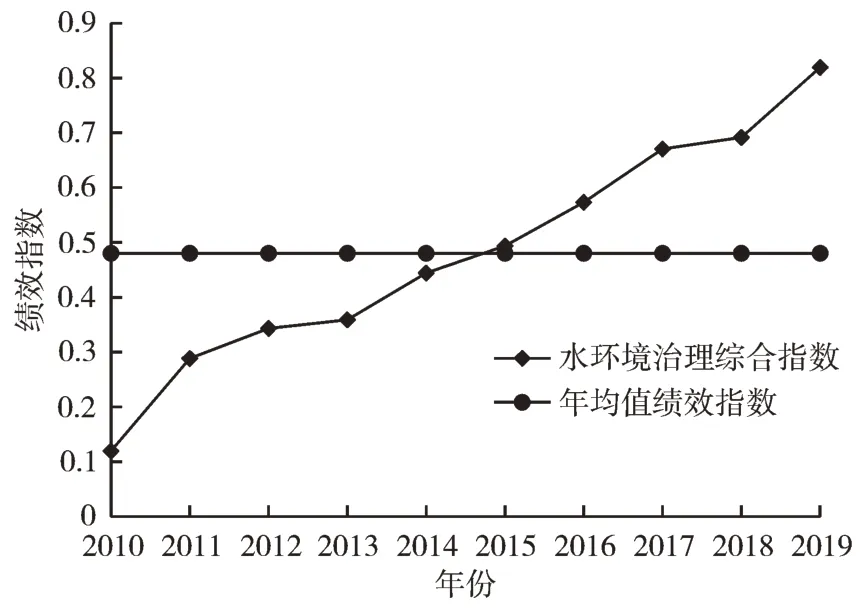

通過上述研究方法,得到2010—2019 年長江經濟帶水環境治理績效評價指標權重和水環境績效評價綜合指數,如圖2 所示。

圖2 長江經濟帶水環境治理績效綜合指數變化趨勢

3.1.1 長江經濟帶水環境治理績效時間演化分析由圖2 可知,2010—2019 年長江經濟帶水環境治理績效綜合指數在樣本期內呈快速上升態勢,績效綜合指數從2010 年的0.119 4 迅速增至2019 年的0.819 2,年均增長率為23.9%,且在2013 年以后,水環境治理績效指數一直保持較快且穩定的增長趨勢,并在2015 年之后超過了年均績效指數。綜合來看,2011、2012、2016 年增長率較快,特別是2011 年水環境治理績效指數較去年同比呈倍數增長,這主要得益于2011 年中央1 號文件明確要求實行最嚴格水資源管理制度,確立了水資源開發利用控制、用水效率控制和水功能區限制納污“三條紅線”,這項政策使得長江經濟帶各省市開始嚴格重視污水排放、節水響應等方面的管理和投入,從而減輕了水環境的壓力。2016—2019 年,長江經濟帶水環境治理績效指數由0.573 2 上升至0.819 2,增幅為42.9%。分析其原因,自2016 年習近平總書記在重慶市提出“共抓大保護,不搞大開發”的指示后,長江經濟帶的生態環境保護問題被提到前所未有的高度。長江經濟帶各省市采取了控制污染排放和提高工業污水處理效率、合理關閉和整改高污染高能耗化工產地、加大水環境污染治理投資和加強環境監管等一系列措施,極大改善了流域水生態環境,水環境治理效果顯著提升,促進了區域經濟-社會-水環境的協調發展。

3.1.2 長江經濟帶水環境治理績效地區差異分析從長江上、中、下游水環境治理績效比較來看,3 個地區績效綜合指數波動上升的趨勢較為明顯,上游地區和下游地區水環境治理績效總體水平較好,中游地區最差(圖3)。其中,上游地區和中游地區績效指數波動性最大,下游地區相對平穩。特別是上游地區,從2012 年開始,水環境治理績效指數一直穩定在2.0 以上,這表明上游地區整體水環境質量得到明顯改善,環境治理效果好且能夠一直保持穩定向好的趨勢。下游地區水環境治理績效總體水平較好,績效指數基數大,除2018 年外波動性不強但增長速度緩慢。這主要是由于下游地區經濟發達,經濟發展給水環境治理帶來雙重影響。一方面,高速發展的經濟為水環境治理提供了較強的經濟基礎,更加注重污水處理技術、產業循環發展、節水推廣等方面的投入,生活、生產綠色化程度較高,因此水環境治理績效指數基數大。另一方面,城市化、工業化為下游地區經濟增長注入了強大動力,同時帶來高能耗、高污染,對區域水環境產生了巨大壓力,因而績效指數難以大幅增長,從而導致績效指數增長速度較為緩慢。長江中游地區水環境治理績效指數整體水平偏低,直至2019 年,在上、下游地區水環境治理績效指數突破2.0 的情況下,中游地區水環境治理績效指數仍然在1.5 左右,中游與上、下游地區差異較大。這說明中游地區對粗放型經濟發展方式依賴較大,在節能減排、產業轉型和水環境污染治理中的投入不足,使得短期內水環境治理效果難以得到較大提升。

圖3 長江經濟帶各地區水環境治理績效綜合指數變化趨勢

3.2 長江經濟帶水環境治理績效子系統績效分析

根據水環境治理績效綜合指數計算模型,可計算2010—2019 年長江經濟帶水環境治理績效各子系統績效綜合指數(圖4)。從子系統績效指數總體變化趨勢來看,其均呈波動上升的趨勢。

圖4 長江經濟帶水環境治理子系統績效雷達

1)壓力子系統績效指數最大,10 年綜合指數為1.175 1,且上升幅度最大,從2010 年的0.024 9 上升至2019 年的0.257 2。這表明由于2010—2019 年長江經濟帶各省市水環境治理力度逐年加強,節水利用、污水排放與治理等措施得到有效實施,城市化、工業化和農業生產帶來的高能耗、高排放和高污染對水環境造成的壓力逐漸變弱,因此,壓力子系統績效水平較高。

2)狀態子系統和影響子系統次之,10 年績效綜合指數分別為0.842 0、0.823 8。特別是狀態子系統從2010 年的0.030 9 增長至2019 年的0.148 2,增長了4.8 倍,提升速度較快。這說明水環境治理措施對區域內水質改善、水體修復發揮了關鍵作用,水環境狀態逐年趨向健康狀態。

3)伴隨著狀態子系統績效指數的增長,影響子系統的增長趨勢也較為明顯。影響子系統績效指數從2010 年的0.000 1 增長至2019 年的0.154 5,2010—2014 年績效指數上升較快,2015—2019 年績效指數上升較慢。這主要是由于水環境狀態改善給人類生產、生活和環境系統帶來的影響程度變小,影響子系統績效指數增長較快。

4)響應子系統績效指數波動性較大,綜合指數為0.726 5,最高值出現在2019 年,為0.099 2,最低值出現在2016 年,為0.054 3。這說明2019 年長江經濟帶各省市對水污染治理和節水減排的響應措施最為及時有效,已經深刻意識到水環境問題對經濟發展的制約作用。然而,相比壓力子系統、狀態子系統和影響子系統績效的增長幅度,響應子系統績效綜合指數水平略低于壓力子系統和狀態子系統,說明長江經濟帶各省市的水環境治理政策響應力和響應效果有待進一步提高。

5)2010—2013 年管理子系統績效呈上升趨勢,然而從2014 年開始出現連續下降的趨勢,僅在2018年稍有回升。這主要是因為各省市2010—2019 年水環境治理投資提升幅度較小,并且從2014 年開始投資比例逐漸減少,從而導致管理子系統績效綜合指數較低且增長緩慢。因此,管理子系統仍有較大提升空間,長江經濟帶各省市應采取更為主動、積極的管理措施,加大水環境污染治理投資,改善水環境質量。

6)驅動力子系統整體呈先上升后下降再上升的趨勢,直至2019 年,驅動力子系統績效指數為0.118 9。2015—2019 年上升趨勢明顯,這主要是由于人均GDP 的快速增長和城鎮化的持續推進,經濟發展迅速,為水環境治理提供了經濟基礎和技術投入。

3.3 長江經濟帶水環境治理績效主要障礙因素診斷

為綜合反映子系統障礙度在時間跨度上的顯著變化,因而以3 年為間隔進行分析。分別計算出長江經濟帶2012、2015、2018 年水治理環境治理績效各項指標和各子系統的障礙度,按大小排序的方式篩選出排名前九的指標進行分析(表2)。

表2 2012、2015、2018 年長江經濟帶水環境治理績效主要障礙因素

從表2 可以看出,2012 年影響長江經濟帶水環境治理績效水平的障礙因素主要集中在壓力子系統、狀態子系統和驅動力子系統,單位耕地面積化肥施用量、萬元工業產值COD 排放量和萬元工業產值氨氮排放量的障礙度排在前三,分別為22.56%、8.48%和8.34%。說明農業污染和工業污染對水環境造成的壓力較大,較大程度上阻礙了水環境治理效果和水平的提升。2015 年影響長江經濟帶水環境治理績效水平的障礙因素主要包括單位耕地面積化肥施用量、城鎮居民人均可支配收入增長率、萬元工業產值COD 排放量、萬元工業產值氨氮排放量、人均GDP、水功能區水質達標率、河流斷面優于Ⅲ類水占比、城鎮化水平、工業用水重復利用率。城鎮居民人均可支配收入增長率的障礙度上升較快,工業重復用水利用率障礙度也出現一定增長趨勢,而森林覆蓋率和有效灌溉面積已不在前九位之列。這表明此階段水環境治理措施對水環境狀態改善的正向作用,使得人類生產活動和生態環境系統受到的影響程度逐步減弱。

綜合來看,占據2012 年和2015 年水環境治理績效障礙因素前三位中,單位耕地面積化肥施用量和萬元工業產值COD 排放量出現頻次較高,說明此階段大規模的工業發展和農業開發造成的污染排放給長江經濟帶水環境造成較大壓力,阻礙了長江經濟帶水環境績效水平的提升。特別是單位耕地面積化肥施用量的障礙度一直處于較高水平,說明長江經濟帶各省市對農業污染的重視程度不夠,未來的水環境治理措施應加強對農業污染的控制。

相較于2012 年和2015 年,2018 年阻礙長江經濟帶水環境治理績效水平的障礙因素發生了較大變化,且萬元工業產值COD 排放量和萬元工業產值氨氮排放量已經不在前九之列。主要障礙因素集中在驅動力子系統、響應子系統和狀態子系統,具體包括城鎮居民人均可支配收入增長率、單位耕地面積化肥施用量、工業廢水治理設施處理能力、人均水資源量、水環境污染治理投入占GDP 比重、人均GDP、水功能區水質達標率、工業用水重復利用率、有效灌溉面積。城鎮居民人均可支配收入增長率和人均GDP 障礙度的上升表明經濟發展水平的驅動力強弱對水環境治理績效有著重要影響。工業廢水治理設施處理能力和水環境污染治理投入占GDP 比重障礙度分別排第三位和第五位,這2 項指標障礙度的增強說明長江經濟帶水環境治理的工業響應力度和環境治理投資仍有較大上升空間,加強水環境治理措施的響應和投入力度是提升長江經濟帶水環境治理績效的重要方向。

4 小結

本研究基于DPSIRM 框架模型構建長江經濟帶水環境治理績效評價指標體系,綜合考慮影響水環境治理績效的經濟、社會、環境、資源、生態等因素,采用熵權法確定指標權重,運用線性加權法對2010—2019 年長江經濟帶水環境治理績效進行綜合評估。同時,運用障礙度模型,分析影響長江經濟帶水環境治理績效提升的主要障礙因素,得出主要結論如下。

1)2010—2019 年長江經濟帶水環境治理績效綜合指數呈快速上升態勢,年均增長率為28.3%,水環境治理效果整體朝良好趨勢發展。從空間上來看,長江上、中、下游地區水環境治理績效指數差異明顯。上游地區和下游地區水環境治理績效總體水平較好,中游地區最差,且中游地區水環境治理績效指數波動性較大。

2)各子系統績效指數發展趨勢具有一定的差異性,但均呈波動上升的趨勢。2010—2019 年壓力子系統績效指數最大,狀態子系統和驅動力子系統次之。這表明長江經濟帶各省市采取的控制污染排放、節水利用、水質修復等措施對水環境治理起到了重要作用,人類生產活動對水環境的壓力逐漸變弱,水環境狀態明顯改善。響應子系統績效指數波動性較大,與其他子系統績效指數相比水平略低,說明長江經濟帶各省市的水環境治理政策響應力和響應效果有待進一步提高。

3)根據障礙度模型測算,2012 年和2015 年影響長江經濟帶水環境治理績效的主要障礙因素中單位耕地面積化肥施用量和萬元工業產值COD 排放量出現頻次較高。2018 年阻礙長江經濟帶水環境治理績效水平的障礙因素發生較大變化,城鎮居民人均可支配收入增長率、工業廢水治理設施處理能力和水環境治理投入占GDP 比重這幾項指標出現在前九位,且指標障礙度出現增長,說明社會經濟發展、水環境治理響應度和投入力度對長江經濟帶水環境治理績效的影響逐漸加大。