二十載首圖講壇追記

李誠(chéng)

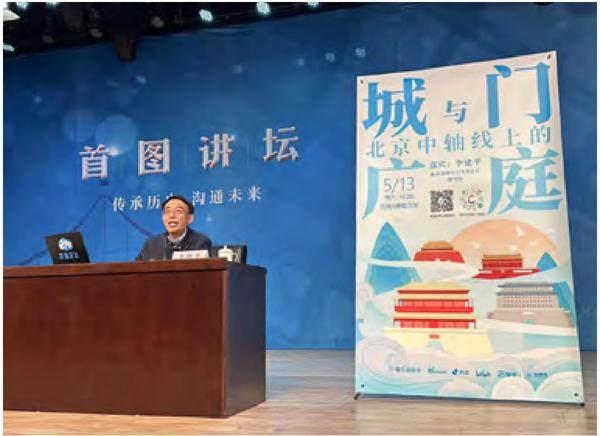

豐富的內(nèi)容,多元的角度,集結(jié)各行各業(yè)有識(shí)之士……“首圖講壇”的名字,相信在廣大讀者,與北京文化愛(ài)好者心中,早已有了特殊的位置。

如今的講壇已經(jīng)伴隨我們走過(guò)了二十年的光陰,記得那還是首都圖書(shū)館遷入新館后,辦館條件發(fā)生了巨大的變化。現(xiàn)代化、智能化的樓宇設(shè)備,寬敞明亮的辦公閱讀空間,四季如春的室內(nèi)環(huán)境,濃郁的文化氛圍。此時(shí),我們感受到了空前的發(fā)展機(jī)遇,也非常渴望通過(guò)我們務(wù)實(shí)的工作以實(shí)現(xiàn)多年的夙愿。在認(rèn)識(shí)到首圖文獻(xiàn)資源優(yōu)勢(shì)的同時(shí),我們還擁有一項(xiàng)重要資源,那就是以北京地方文獻(xiàn)為紐帶,聯(lián)系著一大批研究北京、了解北京的專(zhuān)家和學(xué)者,他們對(duì)北京歷史和文化耳熟能詳、如數(shù)家珍,是了解北京、研究北京、傳播北京歷史文化的重要的智力資源。

在這些認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上,經(jīng)與北京市社科聯(lián)和北京史學(xué)會(huì)協(xié)商,策劃和組織了2003年“北京歷史文化科普講座”系列活動(dòng),從2003年1月起,以每周一講的形式推出了“北京歷史文化科普講座”。向廣大市民宣傳先進(jìn)的文化是人類(lèi)文明進(jìn)步的結(jié)晶,又是推動(dòng)人類(lèi)社會(huì)前進(jìn)的精神動(dòng)力和智力支持,影響人的精神和靈魂,滲透于社會(huì)生活各個(gè)方面。以講座的形式指導(dǎo)和培養(yǎng)讀者的文化欣賞層次和休閑品位,在社會(huì)上努力營(yíng)造學(xué)習(xí)和了解先進(jìn)文化的良好氛圍,并且以此積極推進(jìn)首圖文化品牌建設(shè),塑造首圖文化品牌“首圖講壇”的形象。

講座考慮到不同聽(tīng)眾的需求,從老百姓身邊的事物、現(xiàn)象出發(fā),上升到歷史文化的層面,傳播民族先進(jìn)的東西,宣傳代表先進(jìn)文化的東西。通過(guò)對(duì)北京古代歷史、文化遺存、城市發(fā)展、河湖水系變遷、文物考古、園林藝術(shù)、壇廟寺觀、民族宗教等等各個(gè)方面的內(nèi)容,深入挖掘其精華,向廣大市民揭示和傳播其積極向上和代表先進(jìn)文化的內(nèi)涵。

2008年,當(dāng)時(shí)的北京即將迎來(lái)世人矚目的奧運(yùn)會(huì)。北京如何體現(xiàn)人文奧運(yùn)的理念,北京市社會(huì)科學(xué)院研究員、北京史研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)王玲女士一講“北京與人文奧運(yùn)”,精辟闡述了二者之間的關(guān)系。北京是人類(lèi)的發(fā)祥地之一,有著三千多年的建城史和八百多年的建都史,歷史悠久人所共知。作為奧運(yùn)會(huì)舉辦城市,既是人類(lèi)發(fā)祥地,又是古老的都城,這樣的歷史地位,放眼世界也只有北京。北京不僅歷史悠遠(yuǎn),而且文化一脈相承。從普通人類(lèi)聚居區(qū)到軍事重鎮(zhèn)再到都城,以至其后的延續(xù)和發(fā)展,這樣不斷遞升是和“更快更高更強(qiáng)”的奧運(yùn)精神相吻合的。現(xiàn)在好多人都在學(xué)習(xí)外語(yǔ),這是好事。可說(shuō)完“哈羅”之后你還能給人家說(shuō)些什么?通過(guò)講座聽(tīng)眾心中豁然明朗,深刻理解了北京的歷史文化不僅淵遠(yuǎn)而且博大。

“一方水土,養(yǎng)一方人”,這是中國(guó)民眾普遍流傳而人皆共識(shí)的道理,實(shí)實(shí)在在地揭示出人與水土的辯證關(guān)系。北京市社會(huì)科學(xué)院研究員、北京史研究會(huì)理事尹均科先生將自己多年的研究成果——“北京的母親河——永定河”,通過(guò)深入淺出的講述,使廣大聽(tīng)眾認(rèn)識(shí)到了永定河與北京的關(guān)系。

悠悠千萬(wàn)年的永定河以浩浩不息的生機(jī),成為神州大地的一座巨大寶庫(kù),不但養(yǎng)了一方人,還蘊(yùn)育了一方文化、記載了一部古代文明史。這些“水土”便成為北京城存在和發(fā)展的基礎(chǔ),從這個(gè)意義講永定河是北京的母親河。

“北京祭壇”是講座活動(dòng)中的一講。天壇公園副園長(zhǎng)、北京史研究會(huì)理事姚安女士從封建社會(huì)人們?yōu)槭裁匆捞欤⑹冀K把“天”奉為至高無(wú)上、具有無(wú)比權(quán)威說(shuō)起,轉(zhuǎn)而揭示了當(dāng)這些成為歷史的一頁(yè)被翻過(guò),祭祀、祭壇也離我們很遠(yuǎn)了的今天,我們可以審視“神殿”建筑的美學(xué)意義和聲學(xué)結(jié)構(gòu),使我們真切地了解古人的聰明才智和“神殿”建筑所涉及的科學(xué)技術(shù),進(jìn)而認(rèn)識(shí)北京祭壇祭奠了深厚的文化內(nèi)涵,及由它涉及的歷史、政治、哲學(xué)、天文、建筑、歷法、音樂(lè)、繪畫(huà)、園林、倫理等諸多領(lǐng)域內(nèi)容。

當(dāng)人們流連于園林之中,可知園林與國(guó)家的關(guān)系?宋代文人李格非在《洛陽(yáng)名園記》一書(shū),以記洛陽(yáng)園林之盛在后記中說(shuō):“園囿之興廢,洛陽(yáng)盛衰之候也。且天下之治亂,候于洛陽(yáng)之盛衰,而知洛陽(yáng)之盛衰,候于園囿之興廢而得。”從這段文字中,我們看到古人對(duì)園林和國(guó)家之間關(guān)系的精辟論斷。園林的興衰折射出國(guó)家的昌盛與衰退,圓明園在封建帝國(guó)的衰退中被侵略者罪惡之火焚毀,就是園林與國(guó)家聯(lián)系的最好的詮釋。

頤和園副園長(zhǎng)、北京史研究會(huì)理事高大偉先生所作“皇家園林——頤和園” 一講,在講述了皇家園林的端莊秀美、美輪美奐的同時(shí),向人們揭示了園林與國(guó)家之間的關(guān)系,使人們感受到園林藝術(shù)可以帶給人們以美的享受,但也留下了深刻的思考課題。

無(wú)論是舊時(shí)壇廟,還是如今的園林,它帶給人們的不僅是直觀的視覺(jué)享受,更多是給人以深思和遐想。通過(guò)揭示附著在這些物質(zhì)載體上積極的、向上的、先進(jìn)的文化內(nèi)涵,激發(fā)人們學(xué)習(xí)和掌握先進(jìn)文化,提高自身的文化修養(yǎng)和欣賞品位,這是我們要傳遞給人們的真實(shí)內(nèi)容。

中華民族的傳統(tǒng)節(jié)日中蘊(yùn)含著許多優(yōu)秀的東西。北京文史館館員、北京史研究會(huì)理事趙書(shū)先生在“春節(jié)漫談”一講中,將這些傳統(tǒng)文化中的精髓,通過(guò)一事一物娓娓道來(lái),使人耳目一新,從中得到教益。

春節(jié)民俗中有家也有國(guó)。民俗是一個(gè)民族的文化旗幟,它具有不怕重復(fù)、發(fā)自?xún)?nèi)心、公眾行為等特性。民俗文化是民族個(gè)性的展示。春節(jié)是民族、民俗、民風(fēng)的集中體現(xiàn),包含了中國(guó)人的思想和家國(guó)觀念。十幾億人同時(shí)包餃子、煮元宵,同時(shí)趕著回家……這些行為沒(méi)有政府命令,不需要策劃組織,千百年來(lái)一直按自己的規(guī)律運(yùn)作,這就是民俗的力量。民俗的力量是無(wú)須策劃、同做一件事。

文化是決定競(jìng)爭(zhēng)最后勝負(fù)的因素。因?yàn)槲幕耆莿?chuàng)造出來(lái)的,是一個(gè)民族昌盛和創(chuàng)造力的體現(xiàn)。思想道德文化決定著整個(gè)文化的社會(huì)性質(zhì),統(tǒng)帥整個(gè)文化發(fā)展,推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)政治進(jìn)步。吸收一切有利于社會(huì)進(jìn)步的思想道德,鼓勵(lì)追求真善美,抵制假惡丑,是研究和傳播傳統(tǒng)文化及春節(jié)民俗的現(xiàn)實(shí)意義。

中華民族有著五千多年的文明歷史,作為記載人類(lèi)文明的文化典籍浩如煙海。通過(guò)專(zhuān)家學(xué)者的講解,在學(xué)人研究成果的基礎(chǔ)上,獲取古今文獻(xiàn)知識(shí),充實(shí)和擴(kuò)展自己的知識(shí)面,這是快速了解和掌握知識(shí)的一條捷徑,在他們的指引下可以直接步入知識(shí)的殿堂。中國(guó)人民大學(xué)清史研究所教授、北京史研究會(huì)理事黃愛(ài)平女士一講《四庫(kù)全書(shū)》,旁征博引,深入淺出,將一個(gè)學(xué)術(shù)性極強(qiáng)的課題展示給聽(tīng)眾,使大家對(duì)《四庫(kù)全書(shū)》的了解,有了清晰、系統(tǒng)的認(rèn)識(shí),精彩的講解使全體聽(tīng)眾為之傾倒。

《四庫(kù)全書(shū)》是中國(guó)歷史上最大的一部叢書(shū)。共有79337卷、36277冊(cè)書(shū),囊括了從先秦到清代乾隆以前的主要典籍,涵蓋了中國(guó)傳統(tǒng)學(xué)術(shù)文化的各個(gè)學(xué)科領(lǐng)域,其卷帙浩繁,內(nèi)容豐富令人嘆為觀止,用汗牛充棟和浩如煙海來(lái)形容它是再恰當(dāng)不過(guò)了。規(guī)模如此巨大的書(shū)籍堪稱(chēng)中國(guó)古代最完整的“大百科全書(shū)”,《四庫(kù)全書(shū)》最大的功效就是保存典籍、傳承文化,為學(xué)者研究提供完整的文獻(xiàn)資料。讀遍《四庫(kù)全書(shū)》意味著涉獵中國(guó)古代所有的學(xué)問(wèn),窮盡中國(guó)豐富博大的傳統(tǒng)文化。

讀書(shū)可以使人明理,可以使人立志。 自古以來(lái)讀書(shū)人所推崇的準(zhǔn)則和美德,表現(xiàn)在“不阿附于世俗,不屈從于金錢(qián),不私于親情,不昏于利害,以及看重信譽(yù)、品格、操守等。”這不就是讀書(shū)所產(chǎn)生的積極意義嘛!

上述幾例僅是整個(gè)講座活動(dòng)涉及的幾個(gè)內(nèi)容點(diǎn),講座活動(dòng)激起了廣大聽(tīng)眾對(duì)學(xué)習(xí)先進(jìn)文化的極大熱情,很多人成為講座的忠實(shí)聽(tīng)眾。圖書(shū)館特意對(duì)聽(tīng)眾做過(guò)一次問(wèn)卷調(diào)查,從調(diào)查結(jié)果上看,聽(tīng)眾的身份包含公務(wù)員、職工、學(xué)生、離退休人員等;年齡上涉及各個(gè)年齡段;聽(tīng)講的目的也是各有所取。有希望通過(guò)講座,將自己已有的知識(shí)系統(tǒng)化,這類(lèi)聽(tīng)眾一般來(lái)說(shuō)文化層次較高,屬于提高型;有希望通過(guò)講座,學(xué)習(xí)自己未知的知識(shí)內(nèi)容,充實(shí)和擴(kuò)展知識(shí)面,這類(lèi)聽(tīng)眾屬于求知型;有希望通過(guò)講座,豐富自己的文化生活,使生活更加多彩,這類(lèi)聽(tīng)眾多是年齡偏大的中老年人,屬于休閑型。

相伴講壇一路之行,深有體會(huì),要想提高生活的質(zhì)量,只能從提高自身文化修養(yǎng)入手,直到養(yǎng)成與文化同行的好習(xí)慣。推進(jìn)先進(jìn)文化的發(fā)展是每一位北京市民義不容辭的責(zé)任。先進(jìn)文化不只是文化人的事情,文化和百姓大眾密切相關(guān)。人們的衣、食、住、行都有文化含量,都需要藝術(shù)設(shè)計(jì)。提高全民族的文化素質(zhì)是當(dāng)務(wù)之急、重中之重的大事。

編輯 郎永