漆藝術在當代的建構與融入

摘要:依托國家藝術基金項目《漆材料的跨界研究與當代藝術創新人才培養》的培訓經驗,本文就“傳統文化和藝術、非物質文化遺產的審美性、技術性,以及在當代設計中的轉化與應用”進行了一些經驗分享。本文重點探討了對傳統的慎思與追慕,激發創新理念場域的建構。

關鍵詞:漆藝術,跨界,當代藝術創新

Abstract: Relying on the training experience of the National Arts Foundation project "Crossover Research of Lacquer Materials and the Cultivation of Innovative Talents in Contemporary Art", this paper shares some experience on "the aesthetic and technical nature of traditional culture and art, intangible cultural heritage, as well as the transformation and application in contemporary design". This article focuses on the careful thinking and tracing of tradition, stimulating the construction of a field of innovative ideas.

Keywords: lacquer art, crossover, contemporary art innovation

本文介紹與探討的是關于中國傳統天然漆材料與漆工藝如何在當代繼承與創新的思考與探索,這個討論隸屬于“如何建設有中國特色的當代藝術”的大主題。

創新的開始源于思想的轉變,思想的轉變源于對一些基本問題深入了解而產生的新認識。當對藝術的一些基本問題有了深入體會之后,就選擇了漆材料并對漆材料的多個方面進行深入追尋,走過了一個從知識積淀進而實踐探索再到理論建構的過程。

如若系統地了解西方藝術的學理可發現,幾乎所有西方現當代的藝術品,其背后都有著一套非常嚴謹的學理邏輯支撐,并且深深地植根在他們的文脈當中。如果我們不能解讀西方現當代的作品,或許是因為我們不了解作品背后的學理與文脈。而我們不可以用樣式挪用的方式建構中國的當代藝術,中國自己的當代藝術必須從自身的文脈當中生發出來。

前輩教導我們:“似我者死,學我者生”。作品樣式的照抄就是相似,是沒有出路的。我們要學的是“自己的當代要從自己的傳統中發展出來”,這一點是真理,西方文明如是,東方文明亦如是,我們的挪用,源于文化自信不足。樹立民族文化自信,推動中華文明的進程是眼前的任務。

本著這樣的認識,大漆這種最具東方特色的代表性材料成了創新的切入點。事實上,自近現代以來因為化學漆品種的豐富,從漆樹上割采天然漆在日常生活中的應用是很少的,導致時下大部分人對中國的天然大漆并不熟悉。而這種材料與東方文化有著深遠的聯系,同時具有作為創新切入點的優勢。

漆的古字是“桼”,并沒有三點水的偏旁,它很好地闡釋了漆的來處。漆就是在“木”上割“人”字形的一刀,流出來的“水”就是“桼”。漆樹只在東方這片土地上生長,歐洲的先民引種了幾千年也沒有成功,這就使得漆成為了東方特有的材料。筆者曾以《大漆——文明血液、東方密寶》為題,開設講座。如上解釋,漆稱為東方秘寶是容易理解的,而漆又如何擔當得起文明血液的評價呢?這是因為漆對中國文明的許多方面都產生了影響。它不僅造就了中華文化的一些標志性特征,甚至影響中華民族的一些基本觀念。下文從“漆對中華文明觀念的影響”“漆對中華文明進程的促進 ”“漆對中華文明流變的記載與呈現”三個方面闡釋漆對中華文明的重要性。

一、漆對中華文明觀念的影響

(一)大漆影響住居方式進而影響觀念的建構。

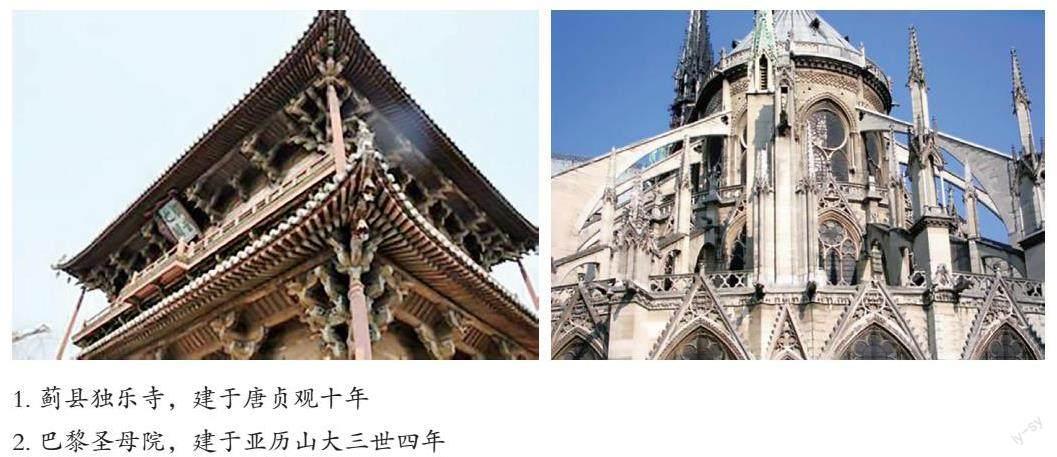

一位外國學者提出世界各民族人民由于不同的“住居方式”形成了不同的民族氣質及觀念,進而形成了不同的文化特色與文明特征。比如東方民族的房子是木結構的,在制木的過程中,每一塊木頭都具有天然差異,除去樹種與種植地的因素,即便是一塊木頭也會因為陰陽、向被、表里的原因而有疏密之分,在后期干燥的過程中也會因為紋理或是干濕的原因而自然變形,東方先民在研究這些不可控因素如何變為可控因素的過程中,需要去了解木頭的特性以及自然的規律,漸漸就形成了順應自然的理念,在了解順應的前提下進而改造自然。而西方民族的宏大建筑都是用石頭建造的,從城堡到教堂都是以石為材。在琢石的過程中,西方民族就形成了征服自然,改造自然的理念。這個“住居”影響文明特色和民族整體共識的理論是有道理的,但是這個認識還不夠深入。在這個認識之上,如果進一步追尋,可曾想過,西方也有廣袤的森林,上好的木材,為什么他們沒有制木為室?而我們宏偉精巧的木結構房子又是如何成立的呢?是因為我們東方有漆,而西方沒有。因為漆,我們的木房子才得以保存千年,而無“漆”民族的宏偉建筑則只能是偉大的“石頭堆”。也就是說我們東方民族的制木傳統,必須建立在有漆的前提之下。

有漆得以制木,以木制日常用品以及家居陳設進而擴展至整個建筑。在這一不斷發展的制木過程中,漆的存在影響了中華文明的空間物質形態。華夏先民在制木與制漆的過程中不斷地了解自然,在木結構的生活空間中生息獲得與石頭空間完全不同的體會,進而中華民族就形成了屬于這個民族自身特色的世界觀、人生觀、自然觀。這些基本的認識是一切元點,因此東方的文化特色以及東西方文化的差異都與大漆密切相關。

(二)大漆的使用形成中華民族特色的認知與符號

東西方文明之間的文化有共識也有差異,在諸多的差異當中有一組對比是非常鮮明的,這就是兩種文化在顏色偏好與認知上的差異。人類在改造自然的過程中不斷地積累經驗,這些經驗就形成了一些有關聯性的普遍認知,顏色可以引起通感的聯想,這種聯想會產生引申的意義,從而成為一種表意的符號。這種關于顏色的符號意義的詮釋,不同民族間有共識也有差異。比如藍色象征海洋與天空,進而讓人想起寬廣的胸懷,綠色象征植物進而代表生命。這樣的認識與聯想獲得大多數文明的認同。但是,西方認為似黃金的明黃色代表貪婪,因為猶大就是貪圖黃金而出賣了他的主,所以在西方的一些宗教繪畫中把明黃色賦予猶大的衣袍,而我們由于沒有相關的讀解背景,認為明黃色代表太陽,就把它賦予王者。這種差異的存在源于不同的文化源,所以差異本身并不難理解。

但是,中國人對紅色的偏愛就比較特殊了。首先中國對紅的偏愛,不應該來自于太陽崇拜與火的崇拜。因為如果對一種顏色的偏愛來自于信仰,那么這種顏色必然與相應崇拜物的符號相結合。而中國對太陽與火的崇拜賦予金色特別的含義。當然,紅色也是賦予太陽的重要選項,但是比起紅色在中國傳統的應用之處這只是一個很小的部分。在中國幾乎是萬物皆可髹紅,不過門或是馬桶這類日用之物顯然不是崇拜的目標物。

另一方面,紅色給人普遍的聯想是鮮血,這是西方對紅色的色彩認知。如果中國紅既不來源于太陽也不來源于鮮血,那么它的來源是什么,又為什么產生了辟邪進而是吉祥的寓意呢?首先我們要搞清中國紅的來源——朱砂。

藥典上是這樣介紹朱砂的:朱砂是硫化汞的天然礦石,大紅色,化學品名稱HgS;有金剛光澤至金屬光澤。朱砂可以入藥,有鎮靜催眠作用(安神);有解毒防腐作用(消炎);外用能抑制或殺滅皮膚細菌和寄生蟲。

在古代,巫醫相卜是一個行業。薩滿巫師同時肩負著占卜、驅疫、治病多種職能,這往往被認為是同一件事的不同環節。祈福、占卜、驅疫、治病的行為往往同時發生。因為治病才需要驅疫,為了尋找病因而占卜,而驅除瘟疫的行為既有治病的功效也有防病的功效,而防病的祈禱就是祈福的一種行為。這樣一個關聯的過程必然產生關聯的認知。朱砂是一味具有殺菌與鎮靜劑作用的藥材,確實有消炎與安神的功效,進而由物理意義產生了文化意義。朱砂被認為可以驅瘟避邪 ,是祥瑞的東西。進而我們就在所有需要驅邪,祈福的地方用朱砂,比如符咒、大門、喜堂、嫁衣。從而就形成了中華民族特有的中國紅文化。朱砂是一種礦物,研磨成粉后必須拌和媒介劑才能加以應用。大漆就是這個媒介劑。《韓非子·十過》記載“堯作食器,流黑墨其上。”禹作祭器“墨漆其外,朱畫其內”。這段文字告訴我們,自上古三帝的時代先民就開始在器物上髹紅了。

我們至今仍可以見到7000年前以大漆拌合朱砂髹飾的木碗。戰漢之際被稱為“漆器的時代”,朱砂拌合大漆制成的涂料通過漆器的使用而獲得推廣,大漆的本色是黑色。兩者的相遇使“紅與黑”成了漢代最典型的代表配色。其中朱紅色又因其有祈福辟邪的意義進而也成了中華民族具有象征性的顏色。由此可見,我們順應自然的基本觀念的形成,與偏愛紅色的文化特色都與大漆息息相關。

二、漆對東方文明進程的促進

漆使得我們得以放眼世界

航海推動了人類文明的進程,而中國的遠航要早于西方的大航海時代,自公元1405年開始,鄭和七下西洋,每次船員數萬人,寶船數百艘。其規模是百年之后才開啟的大航海時代西方航海家所帶領的船隊無法比擬的。據《明史·鄭和傳》記載,鄭和航海寶船共63艘,最大的長四十四丈四尺,寬十八丈,是當時世界上最大的海船,折合現今長度為151.18米,寬61.6米。船有四層,船上9桅可掛12張帆,錨重有幾千斤,要動用二百人才能啟航,一艘船可容納有千人。《明史·兵志》又記:"寶船高大如樓,底尖上闊,可容千人"。如若將鄭和船隊的數據與百年之后的哥倫布船隊進行對比:

可見兩者的差異之大,不能同比。以上數據也在近年南京考古所得資料中被證實,即便事實擺在眼前,我們依然不禁感嘆鄭和之寶船何以在體積上百倍大于百年之后的歐洲海船?西方的學者曾經一直對此抱有懷疑。這種疑問是有情可原的。首先,以西方的古法造船方式,木料天然大小的局限是無法沖破的,所以,我們看到西方古船形似棗核。這是因為他們無法大量拼接木料,所以長度受限。而我們為什么能制造出如此巨大的海船?是因為中國有大漆。漆是最好的粘結劑與防腐劑,因為有“漆”,用小木構建拼接大的形體,在漢代座屏上就已經應用得非常成熟了。同樣的道理,我們拼接木料,就可以沖破樹木天然的尺寸極限,建造巨大的木船,而且漆木制成的復合材料其強度以及柔韌性遠優于單一木質材料。所以,正是因為有大漆我們才得以縱橫四海,放眼世界。

三、漆對中華文明流變的記載與呈現

中華文明之所以偉大,在于傳承。古代很多偉大的文明并沒有流傳下來,我們現在所看到的都只是這些偉大文明的遺跡。至今為止,真正傳承下來的古代文明只有古希臘文明、古印度文明和古代中華民族的文脈。中華文明的傳承之所以有序首先歸功于文字。中國古代統一了文字,使得我們在讀解先賢留存下來的文獻時得以尋得章法,至今還能對幾千年前圣人們的教誨領略一二,這是一個非常了不起的事情。但是文字的記載有抽象性,從書寫到讀解都會加入主觀成分。是什么使得我們的文化傳承相對于其他文明能做到“高度還原”,因為我們在文字的脈絡之外還有大量實物的遺存。其中漆器的部分尤為令人矚目,由于大漆極端耐腐,我們得以見到8000年前的實物,有時這些實物的嶄新程度令人驚嘆。在湖北荊州博物館,發掘出戰國時期的漆器,因浸泡在水中隔絕了氧氣而光亮如新。

文物是文化的信物,由于漆器的歷史久遠,幾乎與中華文明并行,加之優越的耐腐性能,使得我們可以見到歷朝歷代的實物,也使漆器得以通過實物與文獻相應證的文化信物,歷經八千年而不間斷。漆器以文字之外的形式記載著東方文明的流變。通過以上內容我們可知,大漆對于中華文明是一個不同于其他物質的特色材料,其影響是深遠的。

以上所述闡釋了一個觀念,即大漆這種材料,漆藝這個學科是值得我們下功夫去做的一個方向。而更為深入的工作就是如何揚棄繼承和當代建構。

筆者以2020年國家藝術基金《漆材料的跨界研究與當代藝術創新人才培養》項目為依托,展開了系列漆材料在當代藝術創作中的探索。

此項目探討的是東方材料與傳統技藝在當代藝術創作中的應用、轉化、重新煥發生機的主題。這個主題的核心是追尋一個古老而悠久的文明如何保持文明特色的同時又在新時代背景下依然保持活力的答案。其目的,是要建設有中國自身特色的藝術現代化進程與形式,助力中華民族偉大復興。

追尋傳統文化現代化的課題近年來被普遍重視,很多師友都進行了相應實踐。梳理這些成果得出的經驗是一切的開始,也即要從追尋漆材料的精神性,中國漆藝術獨特的文化底蘊入手。中國當代藝術的建構不能采用將西方相關藝術門類的表面形式嫁接的方式開展。實踐所得,從綜合材料角度入手創作的很多當代漆藝作品只不過是“材料綜合”。許多作品存在這樣的問題,即停留在單純的羅列和堆積各種材料,但背后并沒有任何學理支撐。事實上“綜合材料”這個學科在西方其范疇和學理是非常明晰和嚴謹的。我們所使用的“綜合材料”這個名詞是有不同的幾個方向的,或者說是有不同的淵源。其一,我們大部分學院中開設的“綜合材料”課程,多是源于德國“自由繪畫”方向的課程結構。這個方向對應的是后現代藝術時期創作手段解放的潮流。在后現代時期,藝術家的創作常運用“拼貼”等手段,現成物等多種材料,如果限定在“架上”這個范圍,就稱之為“自由繪畫”。如果是“裝置”,就歸為“架下”。這個“架”指的是畫架。無論是架上的拼貼,還是架下的裝置,都有一個顯著的特點,就是“現成物”的利用。對中國當代綜合繪畫影響比較大的兩個藝術家,架上的代表是塔皮埃斯,架下的代表是勞森伯格。他們的作品都有敘事性,這和西方以圣經故事為重要題材的古典繪畫傳統一脈相承。我們的綜合繪畫則不重視敘事性,更多是運用抽象美學中的平面構成知識來建構畫面。這樣就容易停留在材料綜合。作品是一定需要觀念和學理支撐的,否則就太容易蒙混了。當以綜合材料為方式創作的藝術家試圖尋找作品背后的學理時,日本的“物派”,提供了一些思路。如果我們了解“物派”就會發現,“物派”所秉承的理念是重視與彰顯“物性”。擺在我們面前的問題是,我們的漆材料創作如果從綜合材料的角度入手,所要追尋的那個“正念”是什么?這個答案當然是仁者見仁智者見智。筆者的答案是追尋“物德”。

因漆樹只在東方這片土地生長,使得漆材料成為東方文明最具特色的材料,在運用漆材料的過程中要了解技藝更要注重物性與物德。

我們在漆藝創作中往往會追尋三個維度的課題。分別是技法維度、材料維度和精神維度。對不同方向維度的追尋會引領我們展開不同方向的工作。技術維度是基礎,是前輩在不斷摸索中積累的經驗,這些經驗被總結成為一些固定的流程。在藝術創作中,所有的漆工藝都是一種手段。藝術與工藝的區別是工藝需要遵循流程并達到既定標準,而藝術的標準是屬于藝術家自己的,是藝術家的自我表達,所以藝術家對工藝的選擇與把控是有知而自覺的,不會沿著慣性走流程。

對材料維度的追尋是我們的一個切入點。漆材料由于其強大與獨特的性能有很多地方值得我們不斷的慎思與重新認識。以油為媒介劑的優點是彰顯色彩的魅力,以漆為媒介劑的優勢是獲得多樣的質感。漆材料除了本身多樣的質感外,以漆為媒介可以復合、兼容、并包多種材料的質感,這是漆性也是漆德。

物以載道,追尋漆的材料特質是追尋物與德的相呼應處,物德就是基于物性又超越物性的精神性。物德當中蘊含著中華傳統美德。在創作中對于精神性追尋的模式在中華文化中非常常見,最典型的例子就是對玉的闡釋。中華文明對玉的闡釋是從物性到德性的精神升華,所以“君子比德于玉”。這種思維方式普遍存在于中華文化中。比如仁者樂山,智者樂水。又比如梅蘭竹菊各有精神指向,這些指向并不是簡單的隱喻,而是一種精神追尋。大家可曾注意到,這種精神追尋是影響具體形式的。比如,我們畫竹子從來不必畫成綠的,因為這不重要,不影響其精神追尋與指向的表達。同樣的道理,如果我們追求漆德,也會影響我們具體的創作,影響具體的作品面貌。從這個出發點思考可以讓我們更為自在的駕馭技法。

漆的美德是什么?

筆者認為是一種賦予精神。包容萬物,而不失本性。與萬物相合,必有增益的作用。容萬物之長而成的復合材料,其性可以無限,其能可以并包。漆的這個美德筆者稱之為“萬物髹”,這也是本次項目的公眾號之名。值得注意的是“萬物髹”的重點并不是萬物皆可髹漆,而是各個材料之間的配伍,配伍這個課題,不是不同材料與漆的簡單結合,不能單單從性能的角度思考,也不能單單從裝飾的角度思考,綜合材料學科中的很多當代認識值得借鑒,作品中蘊含的東方哲學觀念值得慎思。

器的認識又是什么?

“器”是東方造物的重要類型,與西方的雕塑相比,東方更注重制器。東方對器的理解比西方更深邃復雜且更具精神內涵。注重制器,并非因為東方更注重實用性。正相反我們大量的器并非用于實用。器與雕塑的區別是,雕塑是嵌入空間的一個物而器是包裹了一個空間,或者說是重新劃定了一個空間,器里與器外的空間就具有了不同的意義。這與東方文化中對“空”的理解與追求相關。茶道中就有壺天的概念,一壺茶中自有一個宇宙。

中華民族對美的獨到認識與呈現又是什么呢?是“動”,是不斷變化。

所以,以漆用什么工藝結合什么材料制一個什么樣的器,這個器如何呈現,呈現的是什么。每一個環節都有創新的切入點。因此,不可以按流程習慣動作做作品。材料、手段、觀念相互對應才是一件好作品。

制胎環節是傳統漆藝創作的薄弱環節,傳統大漆工藝多集中在髹飾環節,但是作為一件作品應該整體考量,這就使得制胎環節還有空間供當代的藝術家發揮能量。本次項目所傳授的紙胎漆器技法以紙泥為原材料制作胎體。這種用紙泥成型留給作者的創作余地非常大,這一點使得這種材料具備藝術材料的特性。藝術材料的特性是便于駕馭,留給人發揮的空間大。比如一塊木炭,信手即可涂抹,作品水平彰顯的都是人的能力而非材料的性能。工藝品的魅力在于工藝難度,每一道工藝都是有門檻的,而且工藝流程一旦形成則很難有變數。所以要重視紙泥的各種可能性,這是一種可以用于藝術創作的材料。

歸根結底,對紙胎漆器的研究是為了漆藝的當代發展尋找一個創新點。并且希望通過這個創新點梳理的一個脈絡,引發更多的關于創新的思考。

通過項目,實踐者有機會為這些理念的實施設置一個場域,讓學者有機會共同探討這一主題。本項目是一個創新型課題,旨在以天然大漆這一東方特有材料為切入點,引領創作者從當代的維度和跨學科的視角來重新認識漆材料。“堅守中華文化立場,堅持客觀科學禮敬的態度,揚棄繼承、轉化創新,推動中華文化現代化”是我們開展工作的方向。近年來在國家藝術基金和業界同仁的共同努力之下,漆藝術領域得以蓬勃發展。面對悠久的傳統,繼承的工作積極展開。但是繼承與創新從來都不是割裂的,而是相互依存,互相促進的關系。在繼承的基礎上,將漆材料的創新研究提上日程,已經迎來了合適的時機。本項目聘請當代著名的藝術家、漆藝家從現當代的角度,從大藝術的高度為學員上課,打破現有對漆材料認識的一些局限。解放思想,提高認識,為創作出屬于當代的漆藝作品進行認識上的預熱和理念上的建構之后,通過追尋漆材料的原初“母題”為出發點,在新的時代背景下,從現當代的角度,通過跨學科研究的方式,實現在漆藝創作中對傳統的創造性轉化與促進創新型發展的目標。

1. 堅守中華文化立場,立足東方特色材料,追尋傳統技藝的當代價值,建立文化自信,先要彰顯文化特色。漆材料是東方特有材料,沒有“漆”,我們就不可能住在木構為主的建筑中,“住居”影響民族的性格。沒有“漆”,就沒有鄭和的巨大寶船,“大航海”推動文明進程。漆材料不同于其他材料,是我們文明的血液之一,影響著我們文明的形態。但是漆藝隨著社會功能的流變,至清末百寶嵌工藝時,反而只起到了粘結劑的作用,這是漆藝的巔峰也是漆藝的末路。以漆材料為核心,追尋戰漢全面用漆時期對漆材料的一些基本認識,重燃其當代意義。

2. 打破“單項研究”的局限,以跨學科研究的方法,轉化創新,多角度重構傳統工藝。激發創新思維也有相應的方式方法,跨學科研究就是個好辦法。“換個角度看問題”是找到新思路的有效途徑。漆藝可以融匯百工,開展以漆藝為核心的紙藝、木作、金屬、造像等多種工藝交匯學習,開設跨界人才培養課程是本課題的重點,是轉化創新的有效途徑。

3. 提升認識,揚棄繼承,跳出“末端研究”慣性,建構創新思路的宏觀眼界。在我們著眼于各項“具體工藝門類”的傳承時,創新思路養成是薄弱環節。注重宏觀的理念建構,跳出“末端研究”慣性,甚至跳出工藝與美術的局限。從“大藝術”的角度入手,從當代觀念與手段的角度開展提綱挈領的創新理念研究,追尋實踐過程中的創新思路的建構模式。“解放思想,開闊思路”是此次培訓的重中之重。

最終,讓創作者擺脫思想的局限,貫通工藝與藝術的阻隔,拓寬藝術視野,從不同學科角度追尋“東方手段”的藝術特性,培養創新能力,建立文化自信,進而助力民族文化復興。

本著以上的理念,設計采用如下整體教學思路開展:第一階段密集專家講座,開闊學院眼界思路。第二階段,集中學習,通過了解傳統工藝到現當代發展現狀的系列課程讓學員完成實踐轉化。期間為學員提供漆、紙、皮、布等多樣的基礎材料用于材料試驗。第三階段,各自完成作品,以備之后在專業展館舉辦展覽。

創新精神可以激發,可以養成。橘生淮南為橘,是因為相應的土壤氣候合適,所以借助這次國家藝術基金項目,設立了一個激發創新精神的場域。不同領域的專家從不同角度看問題有利于發現創新點,跨領域技術的結合有利于突破行業的局限性,多種非傳統創作材料的提供有利于沖破工藝流程的慣性。最終的培訓成果很好地做到了揚棄繼承、轉化創新,也應了本刊此次“傳統文化和藝術、非物質文化遺產的審美性、技術性,以及在當代設計中的轉化與應用”這個主題。以下是目前取得的一些成果及其研究思路:

1. 堅定文化自信,潛心逐本溯源。技術沒有界限,并且需要學習掌握,方法論可以參照,但是所持觀念與美的標準,中國自有特色與精彩。發掘它、呈現它、讓更多的人了解它,中華民族對美的態度是十分包容的,形式是極端豐富的,但是也有它的特點。與西方的理性的、邏輯嚴謹的學理特色相比,中國歷代作品的時代特色更為鮮明,每一個時代都有其藝術風格,唐代雍容,宋代靜雅,清代繁縟都非常具有代表性。當代藝術家應該建構一個什么樣的風格?這需要藝術家的自覺探索。亞洲其他國家所產漆器也非常優秀,這些優秀之處并不僅僅表現在技術難度上。技術的問題不是問題。最好的漆器彰顯特有的氣質。我們常說“好作品是有靈魂的”,就是指好作品是有精神性的。這種精神性與作品氣質是由一個整體的文化場域形成的,別人是學不來的。我們的作品應該彰顯自身的民族氣質。日本漆器以精致纖巧見長,漢代馬踏匈奴石雕所煥發的古樸雄渾大氣的氣質則是泱泱大國的獨特魅力。對精神性的追求有助于沖破對漆器質地上的一些習慣認知,漆器不必單純追求平光亮。大漆材料的核心優勢就是質感豐富,既可粗糲如石,又可光潔如鏡。另一方面,也要避免單純的質感呈現,避免形式主義。將形式和文脈氣質的彰顯相關聯,在創作中體會“物以載道”。

2. 注意對作品的整體把握,而不是只展示一種工藝技巧。在德國的展覽上,曾經展出過一件素描作品,由于紙張被卷過之后很難平整,就在展出時用了很多的扣釘。面對這樣的作品,有觀眾詢問,作品上扣釘的特殊含義。事實上,這些扣釘本來并無特別含義,但是一件作品的呈現,是一個整體。所有被觀眾看到的部分都會傳達相應的信息,所以我們要對每一個細節負責 。反觀很多漆器作品,著重呈現的只是髹飾工藝,胎體造型非常雷同。這種情況,是浪費了非常強有力的一個表達環節。作品最好是整個流程都由一人把握,并且每一個部分,每一個細節都傳達創作理念,并且指向統一,這樣的作品就會煥發出巨大的力量。

3. 悠久的文明是無盡的財富,要潛心揣摩傳統精髓。在創新領域,避免學習的結果變成追尋標準答案,這反而影響創新。注重舉一反三,觸類旁通的重要性,打開思路需要我們從新的角度觀察,避免用思維定式思考問題。比如,研究青銅器容易注重它的紋飾研究。如果換一個角度思考,為什么它的紋飾是立體的?如果不立體可以么?古人用金銀錯工藝代替了立體紋飾。為什么金銀錯可以代替立體紋飾?如此等等,有助于我們發現這些紋飾除了審美價值之外的其他意義,這些新的意義有助于更深入了解傳統。審美訴求、材料性質、工藝方法、物理性能等多個方面是相互關聯的。多角度思考,多角度實驗,有助于拓展創作思路。并且有助于避免將文化特色表面化、符號化,進而商標化的運用。

4. 不要單純模仿古人的樣式,應該體會古人建構作品的思路。作為開創者的宗師明了一件作品從思路到定性的完整建構過程,并且本著同一的建構思路,可以創作出一個系列作品。但是作品一旦定型,在傳承過程中往往會分解成許多環節,這樣做的優點在于便于量產,也有助于保密,缺點是會使作品變成流程的拼綴。這種情況在工藝傳承的過程中尤其容易出現,對某一工藝流程環節的深入推進,非常容易走向繁縟。所以我們在承襲漆藝技法的同時,關照遙想宗師的思維方式非常重要。因為創新很重要的一種方式是回到元點,重新生發。

5. 跨學科研究可以為我們帶來新的認知角度。任何的背景知識都會帶來思維定式和習慣的認知角度,比如精品瓷器是不允許有任何一件瑕疵品流入市井,而在金繕匠人的眼中沒有殘缺就沒有用武之地了。跨學科的研究,除去工藝的交融,材料的互補之外,通過突破某些戒律而解放思想的過程也是很重要的,有助于沖破在原有領域的一些習慣認知。

自信是藝術家成熟的標志,也是創作的根本。自信來自于理論的充實,技術的完善,與人格的完整。藝術家在一生的創作中會遇到來自于社會、潮流、商業的多方面的吸引。這些都是困擾藝術家創作的元素。所以說,藝術創作是一個修行的過程。最終順應自己天然的本性所流露出的優勢,才是不可被超越的。粗糲的作品、規整的作品、精致的作品本身只是一種風格樣式,真正打動觀眾的是從作品中煥發出的藝術家的人格魅力。只有優秀的藝術家才能通過相關的技術傳達出個人的魅力。

本文為2020年度國家藝術基金藝術人才培養項目《漆材料的跨界研究與當代藝術創新人才培養》(項目編號:2020-A-05-(056)-416)階段性成果。

作者簡介:陳東杰,華東師范大學美術學院副教授,碩士生導師,上海青年美術家攝影家協會副主席。研究方向:油畫,綜合材料,漆藝術。