新發展格局下東道國市場需求、經濟復雜性與我國對外直接投資

符磊 周李清

摘 要:以內循環為主,構建范圍更大、層次更高、結構多元的高質量外循環對我國經濟社會發展意義重大。新發展格局中,東道國市場需求不僅是外循環伸展的基礎動力,同時也是影響對外直接投資(OFDI)地理分布的關鍵因素。文章主要探究新發展格局下東道國及其周邊國家市場需求與中國OFDI的經濟聯系,瞄準以下三方面:第一,分析東道國市場需求對中國OFDI的定量影響;第二,引入“第三國”效應,實證東道國周邊國家市場需求對中國在東道國OFDI的空間經濟影響;第三,引入經濟復雜性變量,剖析其在東道國市場需求與中國OFDI關系中的調節作用。研究結論表明:首先,我國OFDI整體上呈現趨近東道國市場需求的特性,東道國經濟復雜性強化該特性。其次,引入“第三國”效應后,東道國周邊國家市場需求具有顯著正向空間溢出效應,東道國周邊國家旺盛的市場需求會刺激中國對東道國投入更多OFDI;最后,引入經濟復雜性的空間溢出效應被促進,說明加工體系越完善、技術水平越高的東道國不僅依據自身特性吸引中國OFDI,而且輻射其經濟影響,幫助周邊其他東道國獲得中國投資者青睞。文章研究不僅豐富了新興國家OFDI投資動機及其影響因素的相關探討,而且為新形勢下我國OFDI發展邏輯尋找歷史與經驗依據,并結合新發展格局價值內涵為OFDI發展提供針對性建議。

關鍵詞:外循環 東道國市場需求 對外直接投資 經濟復雜性 空間計量模型

DOI:10.19592/j.cnki.scje.400275

JEL分類號:B22,E22,F21? ?中圖分類號:F125

文獻標識碼:A? ?文章編號:1000 - 6249(2023)02 - 046 - 25

一、引言

世界處于百年未有之大變局,黨的十九屆五中全會提出“加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”,這是適應世界形勢變化,著眼我國進入新發展階段所做出的重大戰略部署。新發展格局是我國應對內外形勢變化、適應紛繁復雜國際環境、發揮超大規模市場優勢的重要戰略選擇,立意高遠,內涵豐富。對“內循環”的理解漸成共識,普遍認為“擴大內需、增強經濟韌性”是內循環應有之義;關于“外循環”則見仁見智,權威觀點認為外循環必然面向國際需求,以國際需求與要素供給作支點撬動全球市場,進而充分利用市場這一稀缺資源(劉鶴,2021)。在經濟學分析框架中,需求與供給憑借價格機制實現均衡,經濟全球化使得供需均衡邏輯在全球范圍展開,需求引領全球供給,而供給通過延伸產業鏈、價值鏈整合全球資源匹配需求。任何時間任何情境下供需相互聯系相互制約,是樸素且堅實的經濟學原理,而國際直接投資鏈接國際市場需求又是該原理的重要引申。隨著貿易保護主義與逆全球化浪潮泛起,新冠疫情沖擊與科技“脫鉤”導致供應鏈碎片化,造成全球產能局部過剩與局部不足并存。結合當前形勢從供需分散均衡角度看,國際直接投資是實現區域局部均衡的關鍵。2021年我國對外直接投資1流量逆勢上揚達到1451.9億美元,助力國家產業轉型的同時維持外部市場供應安全,保證產業鏈內外向延展性以支撐全球供需循環,對暢通內外循環、構建新發展格局意義重大。

(一)我國對外直接投資發展歷程

我國對外直接投資經歷不同歷史階段,所對應的具體類型、目標區域、戰略導向以及價值內涵呈現較大差異性。1979年國務院提出“出國辦企業”,政府層面首次正式表態支持發展對外直接投資。由于當時國內政策、企業能力、國際環境等諸多限制,對外直接投資經歷漫長蓄力階段,在1979—1999年期間年均投資流量極小,以自然資源尋求型與戰略資產尋求型為主,主要價值在于獲得海外重要礦產開采權和其他戰略性資源。2000年全國人大九屆三次會議正式提出“走出去”戰略,開始松綁關于對外直接投資的諸多限制,2000—2016年期間對外直接投資處于快速發展階段,流量規模從2000年全球排名20位開外,上升至2016年全球第2。2013年習近平總書記出訪中亞和東南亞國家期間提出“一帶一路”倡議,我國對沿線國家直接投資迅速增長。伴隨流量不斷擴大與存量日漸累積,對外直接投資類型日漸豐富。在對外直接投資發展的黃金17年中,戰略資產尋求型、自然資源尋求型、市場尋求型、效率尋求型、國家戰略驅動型等類型的對外直接投資相繼出現2。在獲取可能的自然資源之余,進一步尋獲海外先進技術、品牌、管理經驗和市場銷售渠道成為我國對外直接投資重要目標。

(二)政策環境變化與對外直接投資類型分布

我國對外直接投資具有鮮明的“政策推動”特點,政府部門從多角度出發有效、有力、有節地調控對外投資活動。投資政策經歷從增量到增質的轉變,投資環境從較為寬松走向適度收緊。2016年底國家各部委開始對酒店、文旅、房地產等領域的對外直接投資嚴格審核,目的在于遏制資本外流、減少“亂投資”、保障我國對外投資可持續發展。2017年我國出臺《企業境外投資管理辦法》對敏感類對外投資項目實施核準管理,2018年推出《對外投資備案(核準)報告暫行辦法》按“鼓勵發展+負面清單”進一步完善對外直接投資的政策體系。幾乎同一時期,發達國家先后出臺針對性極強的外國直接投資管理法案,例如,美國醞釀出臺《外國投資風險評估現代化法案》(Foreign Investment Risk Review Modernization Act,FIRRMA),德國在2017—2018年先后兩次修正《對外貿易和支付法案》(Foreign Trade and Payments Act,FTPA)1,法國、匈牙利、意大利、拉脫維亞、立陶宛與英國也日益強化外商直接投資篩選制度,比利時、捷克、希臘、荷蘭、斯洛伐克、瑞典與瑞士正在考慮建立或加強外資審查機制,這些法案與制度明確地指向中國的對外直接投資,目的在于通過規制加強市場、技術、產業等各方面的安全感。

與此同時,發展中國家逐漸意識到環境與不可再生資源的重要性,自然資源尋求型的對外直接投資發展空間逐步收縮。歷史與現實表明,我國對外投資內外政策環境從2017年開始已發生實質轉變,由此進入“雙向規制”階段。該階段我國非理性動機、自然資源尋求型與戰略資產尋求型的對外直接投資大幅下降,市場尋求型、效率尋求型和國家戰略驅動型的對外直接投資有所增加;從地理分布看,我國對非洲國家直接投資主要集中于工業部門,投資類型兼有國家戰略驅動型和效率尋求型;對亞洲國家側重市場尋求型和效率尋求型,對南美洲國家、大洋洲國家尚有自然資源尋求型,對歐洲和北美洲國家尚有部分戰略資產尋求型(Wang and Gao,2019;You and Solomon,2015)。隨著發達國家對核心技術外溢的阻斷、發展中國家對自然資源保護的重視,市場尋求型直接投資的地位將相對上升,以此為外部支點推進區域經濟一體化進程,激活安全、共享、共贏的外循環,進而為新發展格局構建提供有力支撐,這是當前我國對外直接投資發展的基本走勢。

(三)市場需求與對外直接投資

根據2020年中國對外投資公報可知,我國對租賃和商務服務業、制造業、批發和零售業等市場依賴度較強產業的對外直接投資存量的比重超過50%,東道國市場需求重要性凸顯。與此同時,根據中國對外直接投資存量和東道國市場需求指數分布圖2可知,北美、北歐、東南亞、澳大利亞、印度等地區市場需求指數較大,所對應的對外直接投資存量較多。圍繞產品周期、產業周期和市場周期,尋求新區位服務大市場是對外直接投資重要驅動力(Kojima and Ozawa,1984),也是大國技術發展到一定程度后對外直接投資動機回歸市場本身的一種必然。根據經典對外直接投資技術創新產業升級理論(Cantwell and Tolentino,1990),新興國家對外直接投資遵循一定的地理演進和產業演進規律,從周邊區域走向世界遠端;從資源尋求走向技術尋求,從融入產業鏈、價值鏈到主導產業、主導市場、主導創新。當一國技術水平、產業位次、市場供給能力達到一定臨界值時,其對外直接投資結構必然發生變化,投資驅動力也隨之切換。伴隨“一帶一路”倡議、RCEP等諸多投資貿易協定的簽署落實與深入推進,我國對外直接投資正不斷向縱深發展。在新形勢下,區域市場需求對我國外循環發展乃至新發展格局構建意義非凡,其理論價值與實踐價值應得到進一步發掘。

本文主要討論指向對外直接投資(以下簡稱OFDI)的東道國與“第三國”市場需求效應。具體地,通過構建空間計量模型進行以下分析:第一,融合需求深度、需求廣度、需求密度的東道國市場需求如何影響我國OFDI;第二,東道國周邊國家市場需求對我國OFDI的影響,并檢驗空間溢出效應的正負性;第三,經濟復雜性調節東道國市場需求對我國OFDI影響的作用強弱。與現有文獻相比,文章邊際貢獻在于:一是從需求深度、廣度、密度出發構建反映東道國市場需求綜合特征的多維指標體系,以此為基礎定量分析東道國市場需求對我國OFDI的影響;二是綜合把握當前OFDI區域集聚趨勢,引入經濟復雜性并借助空間計量模型實證分析東道國與“第三國”的區域市場需求對我國OFDI的影響。文章后續安排如下:第二部分文獻綜述與理論假設,第三部分模型構建,第四部分實證分析,第五部分結論與政策建議。

二、文獻綜述與理論假設

(一)文獻綜述

2020年4月習近平總書記在中央財經委員會上正式提出新發展格局,完整表述為“以國內大循環為主體,國內國際雙循環相互促進的新發展格局”。劉志彪(2020)強調新發展格局構建涉及三個戰略維度轉變,分別是市場利用重心轉變、要素利用重心切換以及經濟循環方式切換。隨著戰略維度轉變,國家參與經濟全球化的路徑和方法也隨之變化,要求更多企業成為價值鏈高端治理者,通過綠地投資、海外并購等方式加強資本控制力、市場識別能力和要素整合掌控力。高培勇(2021)分析指出新發展格局核心要義在于統籌發展與安全——新發展階段、新發展理念與新發展格局歷史邏輯和理論邏輯共同作用使然,實現發展與安全的動態平衡系根本出發點和落腳點,新發展格局對OFDI提出了新要求。

1.新發展格局中OFDI作用及定位

第一,貿易通道拓寬作用。研究表明我國OFDI整體上具有出口促進效應(蔣冠宏、蔣殿春,2014),促進國內出口擴容提質并帶動進口,進而拓寬內循環與外循環貿易通道,使內外循環生產消費端的貿易雙向對流增強;第二,循環內生動力加成作用。通過集聚、群分、逆向技術溢出效應為內循環注入科技動能(符磊,2015;Gaubert,2018),拔高科技位勢并增強“創造性破壞”的頻率和速率,從根本上驅動內循環高效運轉,加快由內到外的技術升級與產業升級,激發與實現內外循環相互間的溢出效應,為前沿科學突破與核心技術革新探索方向與集聚勢能,形成由內到外、內外協同的動力加成機制;第三,循環主次結構優化作用。既有研究證明OFDI能夠顯著提升我國制造業企業產能利用率(李雪松等,2017),對目標區域如“一帶一路”沿線國家的產能合作效率具有大幅提升作用(杜龍政、林偉芬,2018),對體制性產能過剩企業、僵尸企業、非國有企業和中西部企業產能利用率的影響更顯著(李天籽、謝沐芳,2020)。而且,OFDI通過生產轉移等效應剝離落后產能開拓國際市場,會提升高質量內循環的主體地位。此外,一國可以憑借OFDI長期持有海外產能,提高產品面向不同消費市場的供給彈性,保障供應鏈韌性的同時增強內外循環的銜接性,從而使得內外循環主次分明與協同有序。第四,循環戰略空間拓展作用。在新形勢下,新發展格局蘊含更宏大、更深刻的經濟循環邏輯。OFDI構建多種助力雙循環新發展格局的實踐路徑(袁鉑宗、祁欣,2021),為塑造全方位高層次寬領域的外循環提供更多堅固的節點支撐。美國能夠形成全球最具創新活力的經濟體制,既要歸功于國內創新的文化底蘊與制度體制,也離不開美屬跨國公司在全球循環體系中的深耕細作。在歷屆政府有力引導下,通過OFDI充分保證各自領域內技術利益的獲取,并且有力鞏固了美國技術領先地位。新發展格局本質上指向更大的科技自主權,更廣闊的科技發展戰略空間,更安全的創新鏈、產業鏈,我國跨國公司及其OFDI正在逐漸展現其資本控制力、市場識別能力和要素整合掌控力,在“一帶一路”以及RCEP等區域尤為如此。

疫情下我國OFDI逆勢增長、量質齊升,為全方位、多層次、多元化開放格局寫下鮮明注腳,充分彰顯“今日之中國”為“世界之中國”。回顧OFDI發展歷程,自改革開放以來大致經歷初步探索、加快發展、調整發展、高速發展、穩步發展五個階段。從政府層面對OFDI政策取向看,歷經“嚴格限制(1978—1999)”、“逐漸放松(2000—2016)”、“雙向規制(2017至今)”三個時期(Wang and Gao,2019)。在經驗積累與規范發展中,OFDI逐漸成為我國深度融入全球經濟、助力新發展格局構建的推動器(黃新飛,2022)。研究發現,新發展格局節點、通道、網絡等要件的構筑離不開OFDI,企業海外投資從“走出去”到“走進去”再到“走上去”進程中被賦予新功能、新定位。

2.關于市場需求、經濟復雜性的OFDI研究進展

(1)關于市場需求的OFDI研究進展

大量研究關注我國跨國公司全球投資足跡及動機(Cooke et al.,2018;Alon and McIntyre,2008),企業層面OFDI主要源于跨國公司內部和外部環境驅動力(吳曉波等,2010),前者包括技術優勢、企業規模優勢、組織管理優勢、融資優勢等所有權優勢,后者則包括東道國資源、市場、政策等客觀便利條件(Dunning,2001)。Filippaios and Papanastassiou(2010)調查1982—2002年美國對歐盟OFDI的決定因素,結果表明東道國市場規模在投資者選址中占據一定主導地位。市場規模(Market Size)是影響OFDI進入及存續的重要因素,高收入水平市場總體上更具吸引力。Holtbrügge and Kreppel(2012)指出進入新市場對跨國企業而言非常重要。即使是在石油資源豐裕國,市場規模依舊在長短期內對吸引外資具有積極影響(Alfalih and Hadj,2020),Buckley et al.(2007)以1984—2001年中國OFDI為樣本,研究發現OFDI與東道國市場規模顯著相關,在為東道國當地市場服務與提供貨物時,東道國需求因素變得尤為重要。然而,胡博、李凌(2008)研究發現我國市場尋求型OFDI主要針對發展中國家而非發達國家。原因在于,具有特定規模制造優勢的OFDI更適合發展中國家市場,發達國家技術門檻高且市場競爭激烈,不具備技術優勢時不適合直接進入并參與競爭。大多數非洲國家屬于發展中國家,董艷等(2011)發現國內生產總值、基礎設施、能源是我國對非洲國家投資的決定因素,這與Montonen(2015)研究結論較為一致,即對非洲以及南美洲國家的投資主要出于市場與資源尋求動機,并非效率或戰略資產尋求動機,與越來越多中小私營企業在發展中國家(如撒哈拉以南非洲地區)投資的經驗事實相符。聚焦中國的研究逐漸發現我國OFDI總體帶有明顯的市場尋求動機(宗芳宇等,2012),不過進一步的異質性研究認為,對發展中國家的OFDI具有顯著的市場與資源尋求動機,并且技術輸出動機明顯;對發達國家OFDI則具有戰略資產尋求動機,市場與資源尋求動機不明顯(蔣冠宏、蔣殿春,2012)。Milelli and Sindzingre(2013)試圖說明中國對發達國家直接投資決策的決定性因素最初是開拓市場,隨著時間推移,效率尋求動機以及戰略資產尋求動機逐漸顯現。進一步,王永中、趙奇鋒(2016)進行時間跨度更長且更全面的分析,研究表明我國對發達國家的投資具有明顯市場尋求、資源尋求和戰略資產尋求動機,對發展中國家的投資動機除市場尋求動機顯著外,資源尋求和戰略資產尋求動機均不顯著。究其本質,跨國公司發起海外投資目的在于通過整合不同資源滿足東道國市場需求以獲利(Silva-Oliveira et al.,2021)。最新研究發現,我國企業對西班牙直接投資目的在于通過出口進一步滿足當地需求,并以此為跳板滿足歐盟以外第三國市場(Baleix and Caccia,2020)。

(2)關于經濟復雜性的OFDI研究進展

關于經濟復雜性與OFDI研究文獻甚少,但與“經濟復雜性”較為相近的概念莫過于“出口技術復雜度”1,目前學者研究主要集中于OFDI對母國出口技術復雜度的影響方面。早期研究以發達經濟體為主要對象,研究表明OFDI對母國出口結構具有顯著影響(Lipsey and Weiss,1984;Santiago,1987;鄒全勝,2005)。以具體品類為例,陳俊聰、黃繁華(2013)發現OFDI對母國制成品出口技術復雜度具有顯著提升作用。隨著發展中國家尤其是中國OFDI的快速增長,涉及發展中國家OFDI的文獻日益增多,出現OFDI負向影響發展中國家出口技術水平的結論(張海波,2014)。然而,楊連星、劉曉光(2016)研究表明無論在行業層面還是產品層面,OFDI逆向技術溢出均促進了中國出口技術復雜度的提升。并且,葉嬌等(2017)基于微觀視角,研究發現除非經營類OFDI外,貿易銷售類OFDI、研發加工類OFDI、多樣化OFDI對母國出口技術復雜度具有顯著促進作用。王麗、韓玉軍(2018)基于行業視角,研究發現OFDI逆向技術溢出有利于提升行業出口技術復雜度。與張海波(2014)的結論相左,王佳、劉美玲(2019)實證研究表明OFDI顯著提升發展中國家高技術產業出口技術復雜度,而發達國家則相反。

3.市場需求指標選取與實證方法梳理

東道國市場需求特征——市場規模、市場潛力等被廣泛認為是影響東道國外商直接投資決策與流動的重要因素(Mascarenhas,1992;Yu,1990;Stallkamp et al.,2018;Silva-Oliveira et al.,2021)。市場需求(Market Demand)至少應包含市場規模(Market Size)與市場潛力(Market Potential)兩方面,分別對應東道國市場的現實需求與潛在需求(Artige and Nicolini,2010)。從需求代理變量的選取出發,王恕立、向姣姣(2015)改變用單一變量綜合表示市場需求的做法,將市場需求分解為三個維度:市場規模、市場機會、市場潛能,其結論顯示東道國市場規模顯著正向影響我國OFDI選擇,東道國市場機會具有顯著負向影響,而東道國市場潛能的影響不顯著。宋維佳、許宏偉(2012)使用真實GDP綜合反映東道國經濟規模、人口規模,并將其作為東道國市場需求代理變量,研究發現東道國真實GDP負向影響我國OFDI,但影響不顯著。而Quer et al.(2012)以國家支出占GDP比重作為市場需求代理變量,研究表明一國市場規模顯著正向影響其外商直接投資,以上研究在選取市場需求代理變量時存在一定差異。在實證方法上,羅偉、葛順奇(2013)使用混合最小二乘法和面板隨機效應模型,研究認為東道國市場規模顯著正向影響我國OFDI 。Chang(2014)利用具有空間聯系的增強引力模型研究我國OFDI影響因素,研究顯示東道國經濟規模顯著促進我國OFDI。周超等(2017)使用系統GMM方法分析2007—2014年中國對62個代表性國家(地區)的OFDI數據,得出以人均GDP表征的東道國市場機遇對我國OFDI具有負向影響。張相偉、龍小寧(2018)、文余源、楊鈺倩(2021)的研究也得到相似結論。不同于多數學者選用普通面板回歸模型,馬述忠、劉夢恒(2016)基于空間計量方法,研究發現第三國市場對我國OFDI產生顯著擠出效應。基于同樣方法,邵宇佳等(2020)用經GDP平減指數平減后的東道國人均GDP衡量東道國市場需求,研究結果與之相反,即第三國市場需求顯著促進我國對東道國的OFDI。

4.文獻評述

通過對相關文獻進行梳理分析可知,OFDI對我國新發展格局構建具有重要理論意義、現實意義與戰略意義。東道國市場需求是OFDI整合外部市場、暢通內外循環的重要出發點和歸一點。雖然圍繞市場需求的OFDI研究文獻為數不少,但卻存在一個關鍵問題,即不同研究的結論因指標選取與樣本屬性包括東道國選取、時間階段、樣本容量大小等差異而變得含混不清甚至彼此矛盾,不利于理論發展、政策制定與具體實踐。并且,在研究東道國市場需求與我國OFDI關系時,多數研究忽略了周邊其他國家市場需求的影響,即便在考慮“第三國”效應的情況下,相關研究結論也大相徑庭。此外,關于經濟復雜性與OFDI研究文獻甚少,主要考察OFDI對出口技術復雜度的影響,而且在識別市場需求的影響機制方面,缺乏綜合生產多樣性與出口特征的經濟復雜性視角的觀察。因此,在新形勢、新階段和新發展格局下,有必要就東道國市場需求對OFDI的影響及其機制進一步探討,以便為新發展格局的有序構建提供有價值的認知基礎與實踐依據。

(二)理論假設

1.市場需求的引致效應

東道國市場需求是跨國公司進行海外擴張動力之一,在很大程度上影響跨國公司能否成功扎根東道國(Asiedu,2002;Smith,1956)。跨國公司通過OFDI繞過關稅壁壘與各種非關稅壁壘,就地滿足東道國市場需求以節約貿易成本,并利用東道國在其它國家市場的配額以及優惠待遇出口商品至周邊國家,不僅有助于提升公司的出口規模和出口傾向,還可以借此最大化公司規模經濟與范圍經濟(Dunning,1998;吳金龍等,2021)。馬庫森(Markusen,1984)與赫爾普曼(Helpman,1984)在早期的一般均衡模型中確定市場需求是OFDI重要動機,相應的OFDI被稱為橫向型(Horizontal)或市場尋求型(Market-Seeking),代表著母國生產能力向東道國的復制(Duplication)、轉移(Transfer)。一些局部均衡理論和經驗研究在分析OFDI影響因素時,往往用GDP或人均GDP表示東道國市場規模(Market Size),并將其作為市場需求的代理變量。市場需求被證明是影響OFDI最穩健的因素之一,Blonigen et al.(2007)提出市場需求引致OFDI集聚(Agglomeration)的關鍵在于空間鄰近與需求準入,特定東道國及其鄰近國家的市場需求會對OFDI產生影響。

近年來我國OFDI流量躍升世界第一,有力改變了全球OFDI格局,對西方OFDI理論范式造成沖擊。2008年以來,我國對西方發達國家的OFDI大幅上升,有觀點認為我國OFDI類型已轉變為以戰略資產尋求型為主,既不服務市場也不提升效率,而是以東道國優質創新企業的研發資源以及科技爆發力為目標(Akcigit et al.,2020)。部分西方學者認為中國OFDI不重視市場邏輯,類似指摘在中美經貿爭端及論戰中多次出現,西方發達國家以此調整對我國OFDI的政策取向。除此之外,絕大多數學者認為我國對“一帶一路”沿線國家OFDI主要由國家戰略驅動(Lee et al.,2018)。以上觀點是否合理有待進一步探討,問題的核心在于除了確實存在的戰略資產尋求和國家戰略驅動等因素外,我國OFDI究竟在多大程度上遵循市場邏輯、以市場需求為驅動力?一般研究認為,東道國市場需求越大,市場細分程度越高,消費者行為多樣性、復雜性、可誘導性、發展性特點就越凸顯,跨國公司面臨的機遇相應越多。該情形下,通過OFDI滿足東道國市場需求可增強跨國公司國際競爭力。同時,東道國強大的市場需求可以促使跨國公司通過OFDI加入產業集群并參與區域競爭,既能受益于產業集群產生的溢出效應,又能因接觸需求而進行生產營銷領域的創新。換言之,市場需求作為最穩健的因素與戰略資產尋求、國家戰略驅動等因素本質上并不沖突,跨國公司尤其是國有跨國公司能夠權衡不同因素并找到貼合自身利益訴求的東道國進行投資,故提出假設1。

假設1:東道國市場需求對我國OFDI具有顯著正向影響。

當前新冠疫情造成世界經濟動蕩,逆全球化和單邊主義抬頭,區域合作日漸加強。地理學第一定律指明事物間因鄰近的地理空間更易產生聯系。跨國企業投資區位選擇抑或調整,不僅受到東道國具體區位因素影響,區域內鄰近國家也會參與該影響(Artige and Nicolini,2010)。因此,OFDI不僅受到東道國市場需求影響,與周邊國家市場需求也必然存在一定聯系。已有研究對OFDI區位選擇“第三國”效應的因素分析多限于投資本身(馬述忠、劉夢恒,2016;邵宇佳等,2020),鮮少關注某一具體區位因素的OFDI空間效應,在新發展格局和區域合作日漸加強的背景下,深入探究市場需求對OFDI的空間溢出效應及其作用機理無疑兼具理論價值和實踐價值。

以市場需求為導向的跨國企業在進行OFDI區位選擇時,以如何低成本供應東道國及其周邊國家市場為主要考量。Markusen(2002)經典理論框架指出企業在出口的冰山式運輸成本與OFDI固定成本之間進行權衡,以決定是否發起OFDI。東道國旺盛的市場需求(某種程度上可以抵消其他不利條件影響)以及較低的邊際成本、跨國企業運輸成本大于固定成本等必要條件,為OFDI生產經營活動創造異構的空間區域。諸多實證研究表明OFDI總是試圖盡可能接近目標國家市場需求(Blonigen,2005;Blonigen et al.,2007)。跨國企業在選擇國內投資還是OFDI時,都會優先選擇市場需求旺盛的投資區位,并期待進入人口基數大、人群密度大、人均收入水平高的區域,但是發達地區以及大都市存在成本高企的問題。企業進入特定區位往往存在一種群分效應(Gaubert,2018),使企業在靠近市場需求與綜合成本之間進行權衡。跨國公司不僅需要“兩利相權取其重”,而且要在空間上沖突的市場需求間進行權衡,因此,跨國公司OFDI與市場需求之間不可能存在點對點的匹配,只可能存在空間上的相位輻射。

我國OFDI圍繞市場需求的邏輯一是重視對市場需求資源的自我保護,二是對外部市場需求進行動態發掘,三是對現有市場需求進行充分利用。供給側結構性改革與新發展格局強調對不同類型市場需求加強引導與匹配,從深層次看我國OFDI無疑更注重產業間與產業內上下游關聯關系,更重視具有空間關聯性的市場需求,由此提出假設2。

假設2:周邊國家市場需求對我國OFDI具有顯著正向影響。

2.經濟復雜性的調節效應與中介效應

美國經濟學家布萊恩·阿瑟(Brian Arthur)將系統論、復雜性理論引入經濟學,提出“經濟復雜性”。在國內,劉和平等(2000)率先提出將復雜性科學應用于經濟領域,盛昭瀚、馬軍海(2000)構建經濟時序動力系統最佳時序采樣間隔模型以“面對”復雜性。經濟復雜性最早出現于黃登仕(2001)《經濟學動態》文章中,被簡要定義為經濟系統的復雜性。經濟復雜性一般包含元素、結構、環境、功能、狀態五個層面(毛征兵等,2018),被證明對區域資本、勞動就業乃至經濟增長和經濟活躍度具有顯著作用(崔兆財等,2020),其本身也會受到技術、知識、資本、政策等因素的影響(譚暢、劉林青,2019)。經濟復雜性、東道國市場需求對OFDI的影響如何?目前文獻甚少涉及該問題,對此沒有現成研究可資借鑒,理論上存在但不限于以下三方面影響機制。

第一,經濟復雜性對OFDI的直接影響。Hidalgo and Hausmann(2009)構建經濟復雜性指標時,提出財富與勞動分工密切相關,伴隨經濟體內部個體所從事的不同活動數量的增加,不同經濟活動之間相互作用產生的復雜性不斷增加,而且復雜性增加可顯著提高生產效率,在促進經濟增長與社會發展方面發揮核心作用。因此,經濟復雜性是描述國家出口、生產分工、成本優勢及要素狀況的網絡結構性綜合指標。從OFDI國際生產投資的本質出發,東道國經濟復雜性對OFDI的支撐效應與擠出效應并存,高技術位勢的OFDI因東道國良好的分工協作和配套支持而受益,低技術位勢的OFDI將因東道國激烈的同行競爭而被擠出,關鍵在于OFDI對東道國經濟復雜性網絡應形成補充而非競爭,故提出假設3-1。

假設3-1:經濟復雜性直接作用于我國OFDI。

第二,經濟復雜性通過市場需求對OFDI產生影響。Hidalgo and Hausmann(2009)強調經濟復雜性并不直接反映東道國收入水平,但可表征東道國收入水平的未來增長,而且不同國家的收入水平依據生產結構復雜性最終收斂趨同,因此,國家應該創造條件容許并鼓勵復雜性以獲得持續的增長與繁榮。經濟復雜性通過影響國民收入潛力,進而影響東道國市場需求未來潛力,最終影響跨國企業OFDI決策。此外,東道國高經濟復雜性背后更多是完備的生產與分配制度體系、健全的金融管理制度和高質量引資環境,而這些無疑會提升對外商直接投資的吸引力,對來自不同國家不同類型的OFDI有著更高程度的接納,故提出假設3-2。

假設3-2:經濟復雜性通過市場需求間接作用于我國OFDI。

第三,經濟復雜性調節市場需求對OFDI的影響。無論是經典OFDI理論還是新興國家OFDI理論都無法否認一個事實,即市場需求是最穩健、最核心的OFDI影響因素。OFDI究其本質是以管理控制為目標,以生產產品、提供服務為主要業務內容的實體投資,總歸要以特定市場作為盈利基礎。因此,包括經濟復雜性在內的其他因素不外乎在一定程度上調節市場需求對OFDI的影響。需要強調的是,由于經濟復雜性具有綜合的分工、成本、要素等網絡特征,對市場需求的調節作用將更具分量且不可缺少,故提出假設3-3。

假設3-3:經濟復雜性調節市場需求對我國OFDI的作用。

三、模型構建

為了考察市場需求對我國OFDI的具體影響,特別是新發展格局下區域市場一體化趨勢形成的需求溢出效應,文章建立模型(1),以期對假設1和假設2進行驗證。

[OFDISjt=ρWOFDISjt+α0+α1Marketjt+αXjt+θ1WMarketjt+θWXjt+uj+γt+εjt] (1)

其中,j表示東道國,t表示時間,OFDIS表示中國對外直接投資存量,投資存量數據較流量數據完整且波動小,后續本文將用流量數據替換存量數據進行穩健性檢驗。Market表示市場需求指數,X表示控制變量。W表示空間權重矩陣,[ρ]表示空間滯后系數,[α]和[θ]為模型回歸系數,[uj]表示個體固定效應,用以控制個體特征影響,[γt]表示時間固定效應,用以控制經濟政策或經濟周期影響,[εjt]表示隨機誤差項。

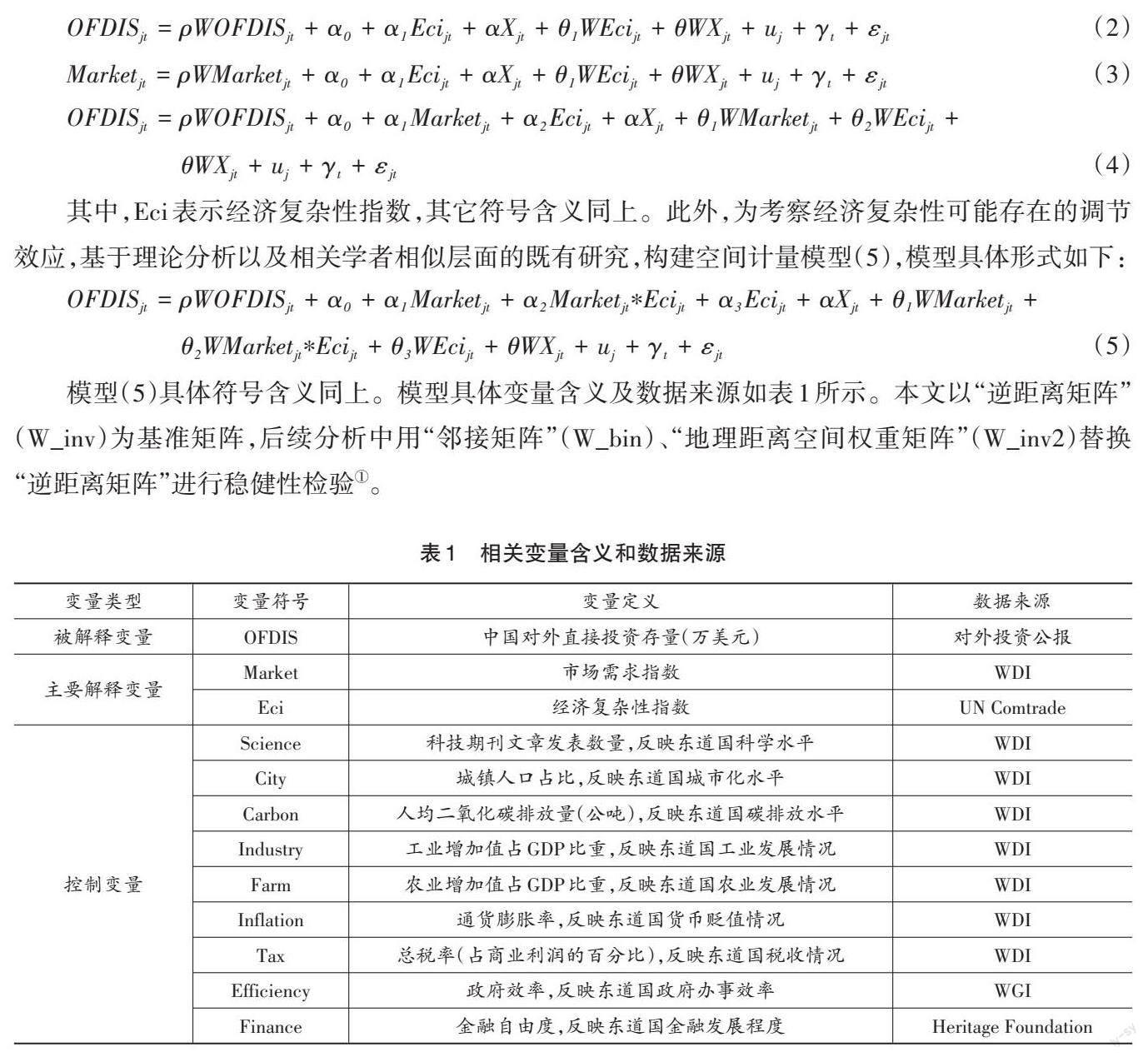

經濟復雜性作為國際經濟研究領域新熱點,本文將其作為重要變量以期進一步厘清經濟復雜性、市場需求對OFDI影響的相關機理。模型(2)、(3)、(4)主要考察經濟復雜性是否直接作用于我國OFDI抑或通過市場需求間接作用于我國OFDI,重點檢驗可能存在的中介效應,模型具體設定形式如下:

[OFDISjt=ρWOFDISjt+α0+α1Ecijt+αXjt+θ1WEcijt+θWXjt+uj+γt+εjt] (2)

[Marketjt=ρWMarketjt+α0+α1Ecijt+αXjt+θ1WEcijt+θWXjt+uj+γt+εjt] (3)

[OFDISjt=ρWOFDISjt+α0+α1Marketjt+α2Ecijt+αXjt+θ1WMarketjt+θ2WEcijt+? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? θWXjt+uj+γt+εjt] (4)

其中,Eci表示經濟復雜性指數,其它符號含義同上。此外,為考察經濟復雜性可能存在的調節效應,基于理論分析以及相關學者相似層面的既有研究,構建空間計量模型(5),模型具體形式如下:

[OFDISjt=ρWOFDISjt+α0+α1Marketjt+α2Marketjt?Ecijt+α3Ecijt+αXjt+θ1WMarketjt+? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? θ2WMarketjt?Ecijt+θ3WEcijt+θWXjt+uj+γt+εjt] (5)

模型(5)具體符號含義同上。模型具體變量含義及數據來源如表1所示。本文以“逆距離矩陣”(W_inv)為基準矩陣,后續分析中用“鄰接矩陣”(W_bin)、“地理距離空間權重矩陣”(W_inv2)替換“逆距離矩陣”進行穩健性檢驗1。

本文用人均GDP表示東道國市場需求深度。人均GDP可以表示一國居民生活水平和人均收入水平,也可以反映購買力,即有效市場需求規模(張紀鳳,2014)。人均GDP越高,東道國消費能力相應越強(陳兆源,2016)。王曉穎(2018)、黃亮雄等(2018)、賀婭萍、徐康寧(2018)等學者都曾用人均GDP表征東道國市場規模或市場機會。界定東道國市場需求深度之余,本文以人口總數表征需求廣度。人口是經濟發展內生力量(李國平、羅心然,2017),人口適度增長對經濟循環生產端和消費端皆具積極意義,一方面可以提供勞動力并降低勞動力成本,另一方面可以促進消費進而形成有序擴張的內需市場。

本文繼而選擇人口密度指標表示東道國市場需求密度。人口密度是指單位土地上人口數,人口密度越大越容易產生人口集聚,進而便于社交網絡形成、商品口碑傳播、人際交往,而這些都可刺激消費。在自媒體時代,人口密度提升還可刺激信息消費(張裕東、姚海棠,2021),與市場效應、乘數效應相結合創造出更多市場需求。最重要的是,人口密度提升可以提高交通、通信等領域運行效益進而促進基礎設施建設,刺激國民收入和社會總需求增加。

根據2019年東道國市場需求深度、廣度、密度分布圖1可知,北美、北歐、新加坡、澳大利亞、日本的人均GDP較高,而撒哈拉以南非洲地區的人均GDP較低;印度、美國、印度尼西亞、巴基斯坦、巴西的人口總數較多,而非洲中部地區、加勒比海地區的人口總數較少;新加坡、韓國、印度、日本的人口密度較大,而澳大利亞、冰島、加拿大的人口密度較低。東道國市場需求深度、廣度、密度數據均來自世界銀行數據庫,經購買力平價調整,以熵值法擬合東道國市場需求指數。同時,根據我國OFDI存量和東道國市場需求世界分布圖可知,我國OFDI雖然遍布世界各區域,但主要分布在歐美等發達國家以及西太平洋地區,呈現出一定空間集聚性,與此同時,這些區域的市場需求指數較高。

Hidalgo and Hausmann(2009)指出一個國家的生產率在于不能進行貿易的那部分“能力”的多樣性——經濟復雜性。經濟復雜性概念在經濟全球化背景下被用于解釋不同國家能力及收入差異,并由各國所擁有能力的多樣性及其相互作用來綜合衡量。具體地,經濟復雜性可以衡量一國社會知識,并根據一國生產的出口品的多樣性(Diversity)及其泛在性(Ubiquity)計算。高經濟復雜性國家擁有豐富多樣的生產技術,尤其具備復雜的專門技術,這些技術可以生產出種類繁多的尖端產品,而低經濟復雜性國家則不能制造出復雜產品。哈佛大學增長實驗室(Harvards Growth Lab)的Atlas團隊在Hausmann帶領下,根據貨物原始貿易數據和服務貿易數據計算世界各國經濟復雜性指標,本文所采用的經濟復雜性指標來源于此2。

四、實證分析

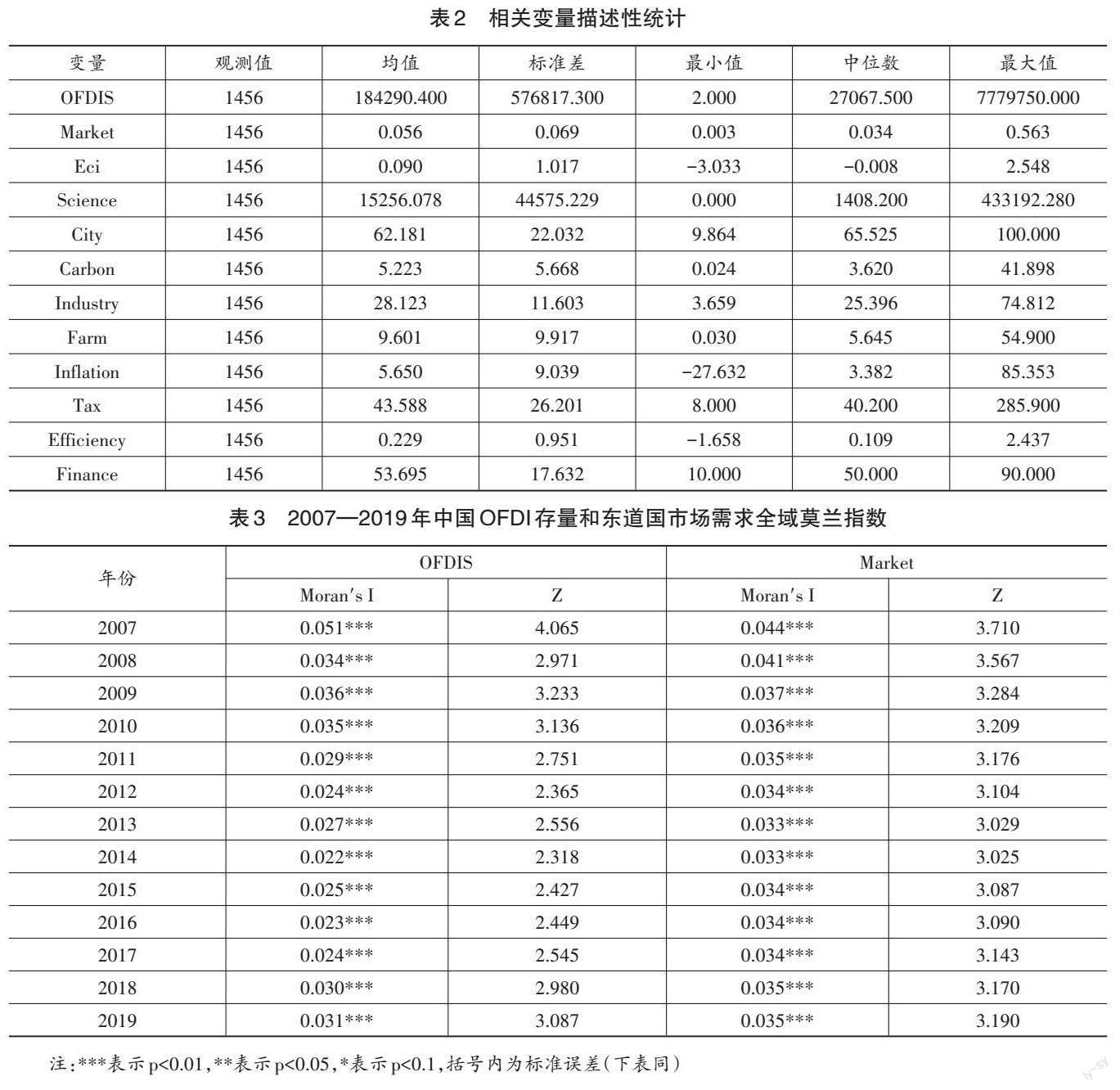

(一)描述性統計

鑒于數據完整度和可獲性,本文最終獲得2007—2019年112個國家作為樣本,對個別缺失數據使用線性插值法進行補充,主要變量描述性統計如表2所示,據表可知,OFDIS的標準差為576817.3,最小值為2,最大值為7779750,結合中國OFDI存量世界分布圖可知,我國OFDIS的規模差異性與分布非均衡性,同時,東道國經濟復雜性表現出一定差異性。而東道國科學水平(Science)、城市化水平(City)、碳排放水平(Carbon)、工業發展情況(Industry)、農業發展情況(Farm)等宏觀特征變量的標準差較大,本文將在模型回歸中對它們進行控制。

(二)空間自相關檢驗

空間相關性是空間計量分析的前提條件,在對模型進行回歸之前,本文首先進行空間自相關檢驗,通過計算我國OFDI存量和東道國市場需求全域莫蘭指數以及描繪這二者局域莫蘭圖來判斷其空間相關性。首先,根據表3可知,2007—2019年中國OFDI存量和東道國市場需求“全域莫蘭指數”均大于0,且在1%水平上顯著,說明二者呈現出顯著空間正相關性。隨著時間推移,中國OFDI存量和東道國市場需求空間依賴性均先下降后上升;其次,在“局域莫蘭”圖1中,東道國主要分布在第三象限,呈現出“低-低”集聚特征。在2007—2019年期間,這種趨勢逐漸明顯;最后,根據我國OFDI存量和東道國市場需求世界分布圖,初步判斷二者具有較為明顯的空間集聚性。

(三)空間計量分析

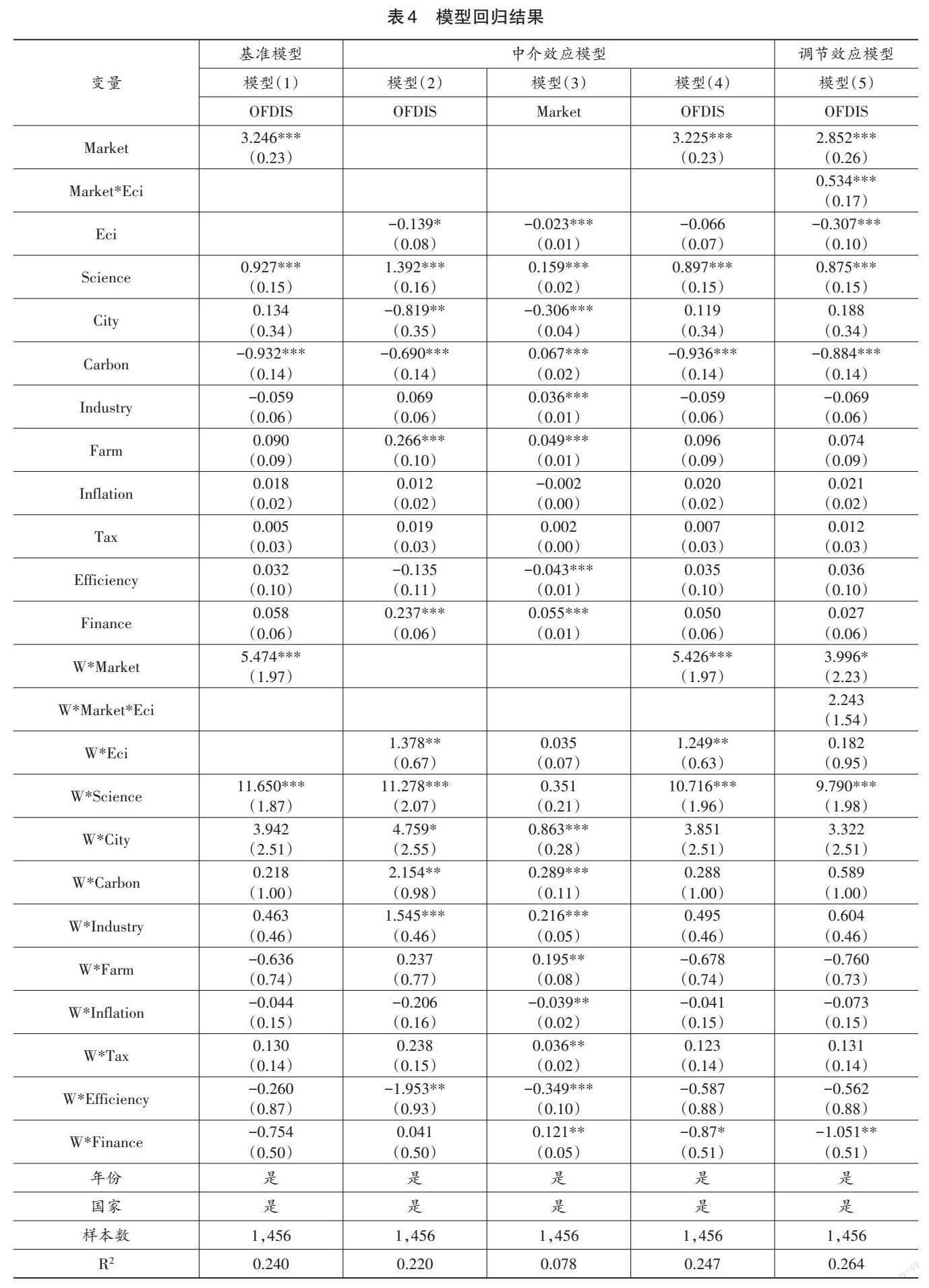

表4為模型回歸結果1,模型(1)為基準模型,主要檢驗東道國及其周邊國家市場需求對我國OFDI存量的影響;模型(2)、(3)、(4)為中介效應模型,主要探究經濟復雜性的直接作用以及市場需求的間接作用;模型(5)為調節效應模型,主要考察經濟復雜性的調節作用。根據模型(1)回歸結果可知,東道國市場需求指數(Market)的估計系數為3.246,周邊國家市場需求指數(W*Market)的估計系數為5.474,二者均在1%水平上顯著,說明東道國及其周邊國家市場需求對我國OFDI存量具有顯著正向影響,表明東道國市場需求增加對我國OFDI存量具有促進作用以及國家間市場需求關于我國OFDI存量具有正向協同效應,驗證假設1和假設2。根據模型(2)可知,東道國經濟復雜性(Eci)對我國OFDI存量的總效應為-0.139,在10%水平上顯著,說明東道國經濟復雜性對我國OFDI具有負向影響。進一步根據模型(3)、(4)可知,東道國經濟復雜性對市場需求的估計系數為-0.023,市場需求對我國OFDI存量的估計系數為3.225,二者均在1%水平上顯著,而東道國經濟復雜性對我國OFDI存量的直接效應(-0.066)卻不顯著,說明東道國經濟復雜性主要通過市場需求間接作用于我國OFDI,市場需求的中介效應較為顯著。在考慮空間效應的情況下,周邊國家經濟復雜性(W*Eci)的估計系數為1.378,在5%水平上顯著,說明周邊國家經濟復雜性對我國在東道國的OFDI存量具有促進作用,顯示國家間關于我國OFDI存在經濟復雜性的協同效應而非競爭效應。與此同時,根據模型(5)可知,東道國市場需求指數與經濟復雜性交互項(Market*Eci)的估計系數為0.534,在1%水平上顯著,說明東道國經濟復雜性正向調節其市場需求對我國OFDI存量的刺激作用。在考慮空間效應的情況下,周邊國家市場需求指數與經濟復雜性交互項(W*Market*Eci)的估計系數為2.243,不顯著,說明周邊國家經濟復雜性正向調節其市場需求對我國在東道國OFDI的促進作用,但作用微弱。以上結果顯示市場需求以及經濟復雜性雙優的國家不僅對我國OFDI極具吸引力,而且能夠輻射經濟影響,促進我國對其周邊國家的OFDI,這與經濟直覺相符,同時驗證了假設3-2和3-3。

此外,根據模型回歸結果可知,一是以科技期刊文章發表數量表征的東道國科學水平(Science)對我國OFDI的估計系數在1%水平上顯著為正,表明我國OFDI帶有技術尋求動機,同時,周邊國家科學水平(W*Science)對我國OFDI的估計系數也在1%水平上顯著為正,說明周邊國家科學水平關于我國OFDI存在正向協同效應。二是東道國碳排放水平(Carbon)對我國OFDI的估計系數在1%水平上顯著為負,而能源消耗、工業排放和交通運輸排污是碳排放主要來源之一,表明工業發展良好的國家可能會對我國OFDI產生擠出效應。三是東道國城市人口占比(City)、工業增加值占比(Industry)、農業增加值占比(Farm)等控制變量在模型回歸中對我國OFDI的估計系數雖然不顯著,但在相關性分析中與我國OFDI的相關系數在5%水平上顯著,說明這些控制變量對我國OFDI具有一定影響。

(四)穩健性檢驗

為了使研究結論更加可靠,文章進行了一系列穩健性檢驗:一是替換空間權重矩陣,將“逆距離矩陣”替換為“鄰接矩陣”和“地理距離空間權重矩陣”重新進行回歸;二是將OFDI存量替換為OFDI流量;三是將核心解釋變量滯后一期;四是基于SYS-GMM估計方法進行模型估計;五是選取工具變量,基于2SLS估計方法進行模型估計2。

1.替換空間權重矩陣

空間權重矩陣的選取對模型估計結果具有較為明顯的差異化影響,因此,本文將“逆距離矩陣”替換為“鄰接矩陣”和“地理距離空間權重矩陣”,以檢驗模型回歸結果的穩健性。根據相應空間權重矩陣模型回歸結果可知,替換空間權重矩陣后的模型回歸結果與原空間計量模型回歸結果并無實質性差異,說明本文研究結論具有穩健性。值得關注的是,根據鄰接矩陣回歸結果可知,在模型(2)中經濟復雜性對我國OFDI的估計系數為負,顯著性水平有所降低,說明東道國經濟復雜性對我國OFDI具有負向影響,但影響較為微弱,主要通過市場需求間接作用于我國OFDI。考慮相鄰國家空間溢出效應的情況下,相較表4模型回歸結果,市場需求指數與經濟復雜性交互項空間溢出效應的顯著性有所提升,從不顯著升為10%顯著性水平,說明以地理范圍覆蓋小的鄰接矩陣為空間權重矩陣的情況下,市場需求指數與經濟復雜性交互項空間溢出效應的識別度較高。進一步而言,國家間市場需求與經濟復雜性協同的空間溢出效應具有顯著的局域特征,局限于相鄰國家,地理距離空間權重矩陣回歸結果也證實這一點。與此同時,以地理距離擴大、覆蓋全球的地理距離空間權重矩陣為矩陣的情況下,相較表4模型回歸結果,市場需求指數正向空間溢出效應的估計系數(顯著性)從5.474(1%顯著性水平)降為1.005(10%顯著性水平),說明國家間市場需求的空間溢出效應具有一定的局限性,局限于地理距離相近的國家。

2.替換OFDIS

相較對外直接投資存量(OFDIS),對外直接投資流量(OFDIF)對投資區位變化更敏感,由于投資流量主要反映跨國企業當期投資區位決策,而投資存量還涉及東道國在位企業OFDI區位調整(黃友星等,2021),故本文采用對外直接投資流量作為對外直接投資存量替代指標進行穩健性檢驗。根據模型回歸結果可知,OFDIF回歸結果與存量回歸結果并無太大差異,說明模型結果具有穩健性。值得注意的是,東道國經濟復雜性的估計系數雖仍然為負,但與表4模型回歸結果相比,其顯著性降低,由10%顯著性水平降為不顯著。說明關于中國OFDI流量,經濟復雜性的負向影響較微弱。

3.核心解釋變量滯后一期

考慮模型可能存在的內生性問題,本文將市場需求、經濟復雜性滯后一期以考察模型結果穩健性。核心解釋變量滯后一期的模型回歸結果與原計量模型回歸結果并無實質性差異。值得關注的是,滯后一期的東道國經濟復雜性對我國OFDIS的直接效應為-0.138,在5%水平上顯著,說明考慮滯后效應的情況下,東道國經濟復雜性對我國OFDIS具有顯著負向直接效應。考慮空間效應的情況下,滯后一期的經濟復雜性的空間溢出效應為正,不顯著,說明國家間滯后一期的經濟復雜性關于我國OFDI的正向協同效應較為微弱。

4.基于SYS-GMM估計方法

考慮OFDI可能存在跨期相關性(黃友星等,2021),本文將滯后一期的OFDI存量(OFDIS_lag)納入模型,并基于系統廣義矩估計方法(SYS-GMM)進行面板數據模型估計,以解決模型內生性問題。基于SYS-GMM估計方法的模型回歸結果與原空間計量模型回歸結果并無實質性差異。并且在模型(2)中,經濟復雜性對OFDIS的總效應由-0.139(10%顯著性水平)變為-0.107(1%顯著性水平),說明經濟復雜性對我國OFDI的負向影響增強。

5.基于2SLS估計方法

為了降低市場需求、經濟復雜性與我國OFDI之間雙向因果關系導致的內生性偏誤,文章使用工具變量法進行穩健性檢驗。在選取工具變量過程中,參考相關學者類似的研究,選取地理因素與氣候因素構造的工具變量進行檢驗,發現該類型工具變量不滿足弱工具變量檢驗,故予以排除。筆者嘗試在世界銀行數據庫中尋找與內生解釋變量相關的指標,并通過弱工具變量檢驗和過度識別檢驗判斷其是否符合條件。最終,本文選擇“15-64歲人口占比”、“女性人均生育數”與“貨物和服務進口占比”作為市場需求工具變量,主要理由如下:第一,15-64歲人群的消費需求較為旺盛,其所占人口比重越大,越能夠帶動社會需求增加,進而吸引我國市場尋求型OFDI;第二,女性人均生育數增加可以刺激市場需求增加,與市場需求相關性較高,并且在新古典經濟增長理論中,人口增長率被視為外生變量,從某種程度上反映該工具變量具有一定外生性;第三,貨物和服務進口占比側面反映東道國市場需求狀況,并通過刺激需求這一途徑促進我國OFDI。與此同時,選取“廣義貨幣占比”、“食品生產指數”作為經濟復雜性工具變量,原因在于:第一,廣義貨幣占比直接影響基礎利率,進而影響企業生產擴張積極性,對一國生產水平提高具有深刻影響;第二,食品生產指數側面反映一國生產水平,與經濟復雜性相關度較高。基于二階段最小二乘法(2SLS)的模型回歸結果與原計量模型回歸結果無顯著性差異,市場需求對我國OFDI的促進作用、中介作用以及經濟復雜性的調節作用均成立。同時,弱工具變量檢驗的Cragg-Donald Wald F統計值大于15%水平臨界值以及過度識別檢驗Hansen-J檢驗P值大于10%,說明本文選取的工具變量不僅與內生解釋變量高度相關,同時也具有外生性。

(五)異質性分析

1.發達國家與發展中國家

為了研究處于不同發展階段的國家市場需求對我國OFDI的具體影響,同時鑒于東道國市場需求對我國OFDI的影響在發展中國家與發達國家存在一定差異,相關研究尚未對此達成一致。本文將樣本分為發達國家與發展中國家進行異質性分析,以期進一步厘清東道國及其周邊國家市場需求對我國OFDI的影響以及經濟復雜性的作用,從而為我國OFDI發展提供詳細建議。相關結果如表5、表6所示。

據表5發達國家回歸結果可知,模型(2)中東道國經濟復雜性對我國OFDI存量的估計系數為-0.390,在5%水平上顯著,相較基準回歸結果,其顯著性有所提升,說明在發達國家,經濟復雜性的負向作用增強。同時根據模型(3)可知,周邊國家經濟復雜性對東道國市場需求的估計系數為-0.719,在1%水平上顯著,說明周邊國家經濟復雜性對東道國市場需求具有負向影響,結合模型(4)中周邊國家經濟復雜性對我國OFDI存量的估計系數顯著為正,說明國家間經濟復雜性關于我國OFDI的競爭效應與協同效應并存,以致在模型(2)中,周邊國家經濟復雜性對我國OFDI存量總體影響不顯著。

據表6發展中國家回歸結果可知,模型(1)中東道國市場需求對我國OFDI存量的估計系數為-1.615,在1%水平上顯著,說明發展中國家市場需求負向影響我國OFDI,究其原因在于:一是我國對發展中國家直接投資主要集中于基礎設施建設、礦產、石油開發等領域,而經濟落后國家基礎設施建設、資源開發能力比較薄弱,其基建需求旺盛以及迫切希望將資源變現;二是出于“周邊是首要”考慮,我國不斷擴大對周邊國家投資,助力周邊國家發展,同時,加強對非洲國家的援助,同為第三世界國家,中國十分重視與非洲國家的友好關系,為其援建成套項目,幫助非洲國家脫離貧困;三是在發展中國家經濟蓬勃發展過程中,中國OFDI面臨來自歐美國家的投資競爭。在模型(5)中,東道國市場需求與經濟復雜性交互項的估計系數為-0.368,在1%水平上顯著,結合前文實證分析,說明東道國經濟復雜性具有放大市場需求對我國OFDI影響的特性。在考慮空間效應的情況下,周邊國家市場需求對我國OFDI存量的估計系數為-19.355(1%水平上顯著),說明發展中國家間市場需求關于我國OFDI存在負向競爭效應,究其原因在于基礎設施建設等項目所需資金巨大,由于資金有限,往往不能多個項目同時進行,只能“優中選優”。例如,在坦桑尼亞巴加莫約港口建設中斷時,中國果斷選擇吉布提的曼德海峽作為替代港口,并修筑亞吉鐵路,給吉布提經濟發展帶來極大便利,而坦桑尼亞的發展卻不容樂觀。但經濟復雜性的正向協同效應可以抑制該影響,表現在市場需求與經濟復雜性空間交互項的估計系數為正。

2.“一帶一路”國家與非“一帶一路”國家

“一帶一路”倡議為外循環提供廣闊空間平臺,通過與沿線國家深化投資合作,推動中國形成東西雙向、海陸并進多層次多渠道開放新格局。“一帶一路”倡議提出以來,中國對“一帶一路”沿線國家OFDI顯著增加。基于此,本文將樣本分為“一帶一路”沿線國家和非“一帶一路”沿線國家進行異質性分析,結果如表7和表8所示。

根據表7和表8可知,在非“一帶一路”沿線國家模型回歸結果中,東道國經濟復雜性對我國OFDI存量的估計系數為0.175,不顯著,說明東道國經濟復雜性對我國OFDI存量表現為微弱的促進作用。并且經濟復雜性對市場需求指數的估計系數為0.043,在1%水平上顯著,說明在非“一帶一路”沿線國家,東道國經濟復雜性通過市場需求間接促進我國OFDI,而“一帶一路”沿線國家卻與之相反。在引入“第三國”效應的情況下,“一帶一路”沿線國家“第三國”經濟復雜性的估計系數為1.447,在1%水平上顯著,而非“一帶一路”沿線國家的估計系數為0.5,不顯著,說明經濟復雜性的正向空間溢出效應在“一帶一路”沿線國家得以強化,而在非“一帶一路”沿線國家表現不明顯。與此同時,“一帶一路”沿線國家和非“一帶一路”沿線國家的“第三國”市場需求估計系數雖然為正,但不顯著,說明市場需求在兩個子樣本中的正向空間溢出效應不明顯,國家間市場需求的協同效應在這兩個子樣本中沒有得到體現,主要原因在于“一帶一路”沿線國家在地理位置上呈帶狀分布,區域集聚性較差,國家間經濟影響輻射有限。

五、結論與政策建議

(一)結論

本文結合新發展格局的構建要求,計量分析東道國市場需求、經濟復雜性對我國OFDI的定量影響及其機制,通過構建空間計量模型分析2007—2019年東道國及其周邊國家市場需求對我國OFDI存量及流量的影響情況,試圖為新形勢下OFDI發展邏輯尋找歷史與經驗依據,文章主要研究結論總結如下:

第一,總體而言,東道國及其周邊國家市場需求對我國OFDI具有顯著積極影響。研究發現,自2007年以來市場需求始終是影響我國OFDI決策及其海外存續的重要因素之一,盡管不同歷史階段OFDI主流類型不同,特別是自2008年全球金融危機以來,戰略資產尋求型、技術尋求型OFDI逐漸興起并受到廣泛關注,但事實已經開始證明市場需求是蘊藏在OFDI背后最合乎邏輯的根本因素;第二,中介效應分析表明,經濟復雜性對OFDI的影響更多通過市場需求起作用;調節效應分析表明,經濟復雜性正向調節市場需求對OFDI的影響,即在相同的市場需求水平下,一國經濟復雜性越高,我國OFDI越傾向進入其中并得以存續;第三,將樣本按照國家發展階段劃分為發達國家和發展中國家進行異質性分析表明,發展中國家市場需求對我國OFDI具有負向影響,而發達國家與之相反。我國對發達國家OFDI市場尋求的總體特征明顯,而對發展中國家OFDI的市場尋求特征較弱,主要滿足發展中國家的基建需求與我國的能源需求。需要特別指出的是,發展中國家市場需求具有顯著的負向溢出效應,即一國周邊國家的市場需求擴張會顯著降低其獲得的OFDI。說明發展中國家的市場需求在爭取我國OFDI方面,存在相互替代關系。此外,無論在發達國家還是發展中國家回歸結果中,經濟復雜性均具有放大東道國市場需求對我國OFDI影響的特性;第四,分區域研究表明非“一帶一路”沿線國家經濟復雜性對我國OFDI的影響為正,而“一帶一路”沿線國家則為負,印證了我國進入“一帶一路”國家的OFDI更多圍繞基礎設施建設、初級產品加工以及礦產資源開采,并不十分看重東道國經濟復雜性背后蘊含的工業產品生產制造水平這一現實。

新發展格局要求統籌內外循環,以外循環支撐內循環主體地位,以內外部需求托舉整個供給側結構性改革。回顧OFDI政策環境,2017年開始我國對OFDI的政策轉變既是世界投資形勢深刻變化使然,也是新發展格局蓄勢而出的前奏。在我國海外并購遭遇東道國越來越嚴格的限制,只能進入文娛、酒店、俱樂部、房地產等項目的情形下,資本留守國內支撐內循環發展符合經濟形勢發展要求。OFDI要么“不出去”,要么在“走出去”過程中加強資本控制力和市場識別力(劉志彪,2020)。OFDI以海外企業經營控制權為目標,本質上已具備一定程度資本控制力,關鍵要以東道國市場需求為基本導向,以暢通內外循環和保證供應安全為基本考量,在此基礎上兼顧其他戰略目標。加強資本控制力、市場識別力和要素整合力是新發展格局對OFDI提出的總體要求,本文研究表明我國OFDI具備較好基礎,雖被國外學者批評帶有戰略資產尋求和技術尋求傾向(Akcigit et al.,2020),但市場需求導向特征十分明顯。如果僅限于戰略資產尋求或技術尋求,那么在當前疫情蔓延和發達國家“技術圍堵”形勢下,流量和存量應大幅下降,事實是我國OFDI流量規模2020年躍升為世界第一,存量規模穩步提升。較長時間以來以市場需求為基本導向的OFDI構成新發展格局的重要基本面,只有充分滿足國際市場需求,東道國才會融入我國外循環,以OFDI鏈接的內外循環才會得到世界需求力量的支撐。基于上述結論,本文提出以下政策建議。

(二)政策建議

第一,基于新發展格局的價值內涵進一步優化OFDI結構,對跨國公司國際投資類型加強引導。新發展格局要求跨國公司在投資建設海外生產服務基地時,既要面對東道國市場又要面向母國與國際市場。通過對接國內與國際標準,提高中國“走出去”質量,加快中國技術、服務、品牌走出去。構建中國主導的價值鏈、產業鏈和創新鏈,提高生產、服務和技術研發領域國際話語權,支撐我國技術創新機制和研發生產體系建立,形成不斷促進國內產業結構升級的動態演進機制,真正意義上深化供給側結構性改革,推動宏觀經濟高質量發展與高水平對外開放。

第二,加強對經濟復雜性的認識,深入挖掘空間溢出價值,以貿易網絡為基礎進一步提升投資網絡質量。強化產業組織行動之余,應基于生產體系、貿易網絡以及市場格局的動態變化,跨越地理局限嵌入核心知識集聚區,塑造“由內而外、內外兼修、內明外寬”的雙循環體系。具體地,首先要對現有貿易伙伴國進行分析研究,不僅考慮其作為投資目的地的價值問題,而且考慮其作為投資網絡節點或外循環有效環節的價值問題;其次,鼓勵跨國企業將產業布置在安全效率、設施優越、需求旺盛、生產復雜性高的東道國,通過規則設計確保產業分工進一步細化,擴張現有貿易網絡進而有力提升我國全球生產布局下的經濟復雜性水平。最后,培養一大批國際化投資人才,理解掌握世界不同區域的默會學識,熟悉投資網絡價值提升與中心化的實施路徑。

第三,正確應對發達國家對我國OFDI的政策轉向,回歸市場需求邏輯,深入挖掘并匹配不同類型市場需求潛力。重點在于持續釋放全球生產網絡的供給價值,對可能觸發歐美發達國家投資審查的項目實行主動限制。同時,進一步加強對周邊友好國家以及非洲國家的援建,在逐漸完善其基礎設施的同時,配之以更多“周邊投資”,從供需兩側培育東道國及其周邊國家的外循環價值,重點建設海外生產基地、大型貿易港口、海外工業園區、海外物流園區、海外金融集聚區等外循環節點,進而有力支撐我國全球外循環的整體布局。

第四,綜合把握市場需求、空間溢出與經濟復雜性協同規律,推進“一帶一路”與RCEP等高層次國際合作平臺建設。我國OFDI應綜合權衡雙循環戰略利益、市場利潤、生產技術水平提升與經濟復雜性系統嵌入等多元目標價值,注意戰略與戰術結合、長遠與眼前結合、動態與靜態結合。具體而言,首先應進一步與合作國家增強政治、文化互信,加強經濟合作、實現利益共享;其次要把握協同規律,促進OFDI績效提升,增強我國在國際合作平臺上的影響力與吸引力;再次,要因地制宜升級與不同國家之間的雙邊或多邊投資協議,推動合作“走實走深”。最后,將價值鏈低端下放,在我國主導或參與主導的國際合作平臺中塑造產業階梯層次,為我國過剩產能轉移、外附產能形成提供有利條件。總之,要在戰略利益、市場利益、產業技術利益的不同序列優先級中找到發起OFDI占優策略。

最后,本文以“雙循環”新發展格局下東道國市場需求、經濟復雜性與我國對外直接投資為研究對象,主要探究新發展格局下東道國及其周邊國家市場需求與我國OFDI的經濟聯系,以及經濟復雜性調節東道國市場需求對我國OFDI影響的作用強弱。文章選題貼合當下研究熱點,豐富了新興國家OFDI投資動機及其影響因素的相關探討。后續研究將從兩個方向進一步展開:一是從微觀或中觀出發實證東道國市場需求對企業海外投資的影響是否顯著。二是通過理論分析,主要是數理模型推導經濟復雜性對我國OFDI的影響機制。

參考文獻

陳俊聰、黃繁華,2013,“對外直接投資與出口技術復雜度”,《世界經濟研究》,第11期,第74-79+89頁。

陳兆源,2016,“東道國政治制度與中國對外直接投資的區位選擇——基于2000—2012年中國企業對外直接投資的定量研究”,《世界經濟與政治》,第11期,第129-156+160頁。

崔兆財、周向紅、王俐,2020,“經濟活動關聯度、復雜性與地區就業增長——一個精明專業化的分析框架”,《財經論叢》,第5期,第3-11頁。

董艷、張大永、蔡棟梁,2011,“走進非洲——中國對非洲投資決定因素的實證研究”,《經濟學(季刊)》,第2期,第675-690頁。

杜龍政、林偉芬,2018,“中國對‘一帶一路沿線直接投資的產能合作效率研究——基于24個新興國家、發展中國家的數據”,《數量經濟技術經濟研究》,第12期,第3-21頁。

符磊,2015,“中國OFDI逆向技術溢出效應顯著嗎——考慮環境變量的再檢驗”,《山西財經大學學報》,第12期,第1-12頁。

高培勇,2021,“構建新發展格局,在統籌發展和安全中前行”,《經濟研究》,第3期,第4-13頁。

賀婭萍、徐康寧,2018,“‘一帶一路沿線國家的經濟制度對中國OFDI的影響研究”,《國際貿易問題》,第1期,第92-100頁。

胡博、李凌,2008,“我國對外直接投資的區位選擇——基于投資動機的視角”,《國際貿易問題》,第12期,第96-102頁。

黃登仕,2001,“經濟復雜性現象研究思路”,《經濟學動態》,第1期,第54-57頁。

黃亮雄、錢馨蓓、李青,2018,“領導人訪問與中國企業在‘一帶一路沿線國家的海外并購”,《國際商務(對外經濟貿易大學學報)》,第6期,第47-60頁。

黃新飛,2022,“雙循環背景下的對外投資研究新進展——專題導語”,《中山大學學報(社會科學版)》,第2期,第167-168頁。

黃友星、韓婷、趙艷平,2021,“東道國知識產權保護與中國對外直接投資,直接效應與空間溢出效應的分析”,《世界經濟研究》,第9期,第81-98+135-136頁。

蔣冠宏、蔣殿春,2012,“中國對外投資的區位選擇,基于投資引力模型的面板數據檢驗”,《世界經濟》,第9期,第21-40頁。

蔣冠宏、蔣殿春,2014,“中國企業對外直接投資的‘出口效應”,《經濟研究》,第5期,第160-173頁。

李國平、羅心然,2017,“京津冀地區人口與經濟協調發展關系研究”,《地理科學進展》,第1期,第25-33頁。

李天籽、謝沐芳,2020,“對外直接投資與制造業企業產能利用率——影響與機制”,《世界經濟文匯》,第4期,第102-120頁。

李雪松、趙宸宇、聶菁,2017,“對外投資與企業異質性產能利用率”,《世界經濟》,第5期,第73-97頁。

劉和平、魏一鳴、范英、徐偉宣,2000,“復雜性科學及其在經濟領域中的應用”,《中國管理科學》,第S1期,第248-257頁。

劉鶴,2021,“加快構建以國內大循環為主體國內國際雙循環相互促進的新發展格局”,《資源再生》,第9期,第51-54頁。

劉志彪,2020,“重塑中國經濟內外循環的新邏輯”,《探索與爭鳴》,第7期,第42-49頁。

羅偉、葛順奇,2013,“中國對外直接投資區位分布及其決定因素——基于水平型投資的研究”,《經濟學(季刊)》,第3期,第1443-1464頁。

馬述忠、劉夢恒,2016,“中國在‘一帶一路沿線國家OFDI的第三國效應研究:基于空間計量方法”,《國際貿易問題》,第7期,第72-83頁。

毛征兵、范如國、陳略,2018,“新時代中國開放經濟的系統性風險探究——基于復雜性系統科學視角”,《經濟問題探索》,第10期,第1-24頁。

邵宇佳、劉文革、陳紅,2020,“制度距離、投資動機與企業OFDI區位選擇——中國對外直接投資‘制度風險偏好的一種解釋”,《西部論壇》,第2期,第95-108頁。

盛昭瀚、馬軍海,2000,“管理科學,面對復雜性Ⅲ——經濟時序動力系統最佳時序采樣間隔分析研究”,《管理科學學報》,第1期,第100-105頁。

宋維佳、許宏偉,2012,“對外直接投資區位選擇影響因素研究”,《財經問題研究》,第10期,第44-50頁。

譚暢、劉林青,2019,“知識資本對國家優勢產業組合深度與廣度復雜性的差異化影響分析”,《國際經貿探索》,第7期,第40-53頁。

王佳、劉美玲,2019,“OFDI對母國高技術產業出口技術復雜度影響研究”,《科技管理研究》,第2期,第241-247頁。

王麗、韓玉軍,2018,“中國OFDI逆向技術溢出對出口技術復雜度的影響研究”,《現代經濟探討》,第2期,第53-61頁。

王恕立、向姣姣,2015,“制度質量、投資動機與中國對外直接投資的區位選擇”,《財經研究》,第5期,第134-144頁。

王曉穎,2018,“東道國自然資源稟賦、制度稟賦與中國對ASEAN直接投資”,《世界經濟研究》,第8期,第123-134+137頁。

王永中、趙奇鋒,2016,“風險偏好、投資動機與中國對外直接投資:基于面板數據的分析”,《金融評論》,第4期,第1-17+124頁。

文余源、楊鈺倩,2021,“投資動機、制度質量與中國對外直接投資區位選擇”,《經濟學家》,第1期,第81-90頁。

吳金龍、陳啟斐、傅康生,2021,“服務業對外直接投資的出口效應——基于我國微觀企業的研究”,《南方經濟》,第10期,第66-84頁。

吳曉波、丁婉玲、高鈺,2010,“企業能力、競爭強度與對外直接投資動機——基于重慶摩托車企業的多案例研究”,《南開管理評論》,第6期,第68-76頁。

楊連星、劉曉光,2016,“中國OFDI逆向技術溢出與出口技術復雜度提升”,《財貿經濟》,第6期,第97-112頁。

葉嬌、崔傳江、和珊,2017,“企業OFDI與出口產品技術提升:基于微觀企業數據研究”,《世界經濟研究》,第12期,第81-93+134頁。

袁鉑宗、祁欣,2021,“對外投資合作促進‘雙循環新發展格局的實踐路徑及優化對策”,《國際貿易》,第9期,第52-60頁。

張海波,2014,“對外直接投資對母國出口貿易品技術含量的影響——基于跨國動態面板數據模型的實證研究”,《國際貿易問題》,第2期,第115-123頁。

張紀鳳,2014,“中國企業海外R&D投資影響因素的實證研究”,《國際經貿探索》,第7期,第74-83頁。

張相偉、龍小寧,2018,“中國對外直接投資具有跨越貿易壁壘的動機嗎”,《國際貿易問題》,第1期,第135-144頁。

張裕東、姚海棠,2021,“人口集聚影響居民信息消費的溢出效應與集聚效應”,《經濟問題探索》,第2期,第31-37頁。

周超、劉夏、辜轉,2017,“營商環境與中國對外直接投資——基于投資動機的視角”,《國際貿易問題》,第10期,第143-152頁。

宗芳宇、路江涌、武常岐,2012,“雙邊投資協定、制度環境和企業對外直接投資區位選擇”,《經濟研究》,第5期,第71-82+146頁。

鄒全勝,2005,“美國對外直接投資的演變及其影響”,《世界經濟與政治論壇》,第1期,第46-50頁。

Akcigit, U., S. T. Ates, J. Lerner, R. R. Townsend and Y. Zhestkova, 2020, Fencing off Silicon Valley: Cross-Border Venture Capital and Technology Spillovers, National Bureau of Economic Research, 1-56.

Alfalih, A. A. and T. B. Hadj, 2020, “Foreign Direct Investment Determinants in An Oil Abundant Host Country: Short and Long-run Approach for Saudi Arabia”, Resources Policy, 66: 101616.

Alon, I. and J. R. McIntyre, 2008, Globalization of Chinese Enterprises, New York: Palgrave Macmillan.

Artige, L. and R. Nicolini, 2010, “Market Potential, Productivity and Foreign Direct Investment: Some Evidence from Three Case Studies”, European Planning Studies, 18(2): 147-168.

Asiedu, E., 2002, “On the Determinants of Foreign Direct Investment to Developing Countries, Is Africa Different?”, World Development, 30(1): 107-119.

Baleix, J. M. and F. C. Caccia, 2020, “Dragon Meets Bull: The Determinants of Chinese Outward Foreign Direct Investment in Spain”, Global Business and Economics Review, 22(4): 402.

Blonigen, B. A., 2005, “A Review of the Empirical Literature on FDI Determinants”, Atlantic Economic Journal, 33: 383-403.

Blonigen, B. A., R. B. Davis, G. R. Waddell and H. T. Naughton, 2007, “FDI Spatial Autoregressive Relationship in Foreign Direct Investment”, European Economic Review, 51: 1303-1325.

Buckley, P. J., L. J. Clegg, A. R. Cross, X. Liu, H. Voss and P. Zheng, 2007, “The Determinants of Chinese Outward Foreign Direct Investment”, Journal of International Business Studies, 38(2): 499-518.

Cantwell, J. A. and P. E. Tolentino, 1990, “Technological Accumulation and Third World Multinationals”, University of Reading, Discussion Paper in International Investment and Business Studies, No.1391.

Chang, S. C. , 2014, “The Determinants and Motivations of China's Outward Foreign Direct Investment: A Spatial Gravity Model Approach”, Global Economic Review, 43(3): 244-268.

Cooke, F. L., G. Wu, J. Zhou, C. Zhong and J. Wang, 2018, “Acquiring Global Footprints: Internationalization Strategy of Chinese Multinational Enterprises and Human Resource Implications”, Journal of Business Research, 93(DECA): 184-201.

Dunning, J. H., 1998, “Location and the Multinational Enterprise, a Neglected Factor?”, Journal of International Business Studies, 29(1): 45-66.

Dunning, J. H., 2001, “The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production Past Present and Future”, International Journal of the Economics of Business, 8(2): 173-190.

Filippaios, F. and M. Papanastassiou, 2010, “US Outward Foreign Direct Investment in the European Union and the Implementation of the Single Market: Empirical Evidence from a Cohesive Framework”, Jcms Journal of Common Market Studies, 46(12): 969-1000.

Gaubert, C., 2018, “Firm Sorting and Agglomeration”, American Economic Review, 108(11): 3117-3153.

Helpman, E., 1984, “A Simple Theory of International Trade with Multinational Corporations”, Journal of Political Economy, 92(3): 451-471.

Hidalgo, C. A. and R. Hausmann, 2009, “The Building Blocks of Economic Complexity”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(26): 10570-10575.

Holtbrügge, D. and H. Kreppel, 2012, “Determinants of Outward Foreign Direct Investment from BRIC Countries: An Explorative Study”, International Journal of Emerging Markets, 7(1): 4-30.

Kojima, K. and T. Ozawa, 1984, “Micro-and Macro-Economic Models of Direct Foreign Investment, Toward a Synthesis”, Hitotsubashi Journal of Economics, 25(1): 1-20.

Lee, P. T., Z. Hu, S. Lee, K. Choi and S. Shin, 2018, “Research Trends and Agenda on the Belt and Road (B&R) Initiative with a Focus on Maritime Transport”, Maritime Policy & Management, 45(3): 282-300.

Lipsey, R. and M. Weiss, 1984, “Foreign Production and Exports of Individual Firms”, Rev. Econ. Stat, 66: 304-307.

Markusen, J. R., 1984, “Multinationals, Multi-Plant Economies, and the Gains from Trade”, Journal of International Economics, 16(3): 205-226.

Markusen, J. R., 2002, “Multinational Firms and the Theory of International Trade”, MIT Press.

Mascarenhas, B., 1992, “Order of Market Entry and Performance in International Markets”, Strategic Management Journal, 13(7): 499-510.

Milelli, C. and A. Sindzingre, 2013, “Chinese Outward Foreign Direct Investment in Developed and Developing Countries: Converging Characteristics?”, EconomiX Working Papers, No. 2013-34.

Montonen, S., 2015, “The Determinants of Chinese Outward Foreign Direct Investment: The Case of Africa and South America”, Master's Thesis, Aalto University, Finland.

Quer, D., E. Claver and L. Rienda, 2012, “Political Risk, Cultural Distance, and Outward Foreign Direct Investment: Empirical Evidence from Large Chinese Firms”, Asia Pacific Journal of Management, 29(4): 1089-1104.

Santiago,C.,1987, “The Impact of Foreign Direct-Investment on Export Structure and Employment Generation”, World Development, 15: 317-328.

Silva-Oliveira, K., E. Kubo, M. J. Morley and R. M. Cndido, 2021, “Emerging Economy Inward and Outward Foreign Direct Investment: A Bibliometric and Thematic Content Analysis”, Management International Review, 61(5): 643-679.

Smith, W. R., 1956, “Product Differentiation and Market Segmentation as Alternative Marketing Strategies”, Journal of Marketing, 21(1): 3-8.

Stallkamp, M., B. C. Pinkham, A. P. J. Schotter and O. Buchel, 2018, “Core or Periphery? The Effects of Country-of-origin Agglomerations on the Within-country Expansion of MNEs”, Journal of International Business Studies, 49(8): 942-966.

Wang, B. and K. Gao, 2019, “Forty Years Development of Chinas Outward Foreign Direct Investment, Retrospect and the Challenges Ahead”, China & World Economy, 27(3): 1-24.

Wells, L. T., 1977, “The Internationalization of Firms from Developing Countries”, MA: MIT Press.

You, K. and O. H. Solomon, 2015, “Chinas Outward Foreign Direct Investment and Domestic Investment, An Industrial Level Analysis”, China Economic Review, 34: 249-260.

Yu, C. M. J., 1990, “The Experience Effect and Foreign Direct Investment”, Weltwirtschaftliches Archiv, 126(4): 561-580.

Abstract: The Fifth Plenary Session of the 19th Central Committee of the Communist Party of China proposed to accelerate the establishment of the new development paradigm featuring dual circulation, in which domestic and overseas markets reinforce each other, with the domestic market as the mainstay. This is a major strategic deployment made by the CPC Central Committee with Comrade Xi Jinping at its core to adapt to the worlds unprecedented changes in a century and accelerate changes, focusing on the fact that China is about to enter a new stage of development. It is of great significance to Chinas economic and social development to build a high-quality external circulation with a larger scope, higher levels and multiple structures, focusing on internal circulation. In the new development paradigm, the market demand of the host country is not only the basic driving force for the extension of the external circulation, but also the key factor affecting the geographical distribution of outward foreign direct investment (OFDI), and its theoretical and practical value should be further explored.

The article mainly explores the economic connection between the market demand of the host country and its neighboring countries and Chinas OFDI under the new development paradigm, and the role of economic complexity in regulating the influence of the host countrys market demand on Chinas OFDI, mainly aiming at the following three aspects: First, analyze the quantitative impact of the market demand of the host country integrating the depth, breadth and density of the demand on Chinas OFDI. Second, introduce the “third country” effect to demonstrate the spatial economic impact of market demand in the host countrys neighboring countries on Chinas OFDI in the host country, and test the positive and negative nature of the spatial spillover effect. Third, introduce economic complexity variables, analyze its moderating role in the relationship between host country market demand and Chinas OFDI. The research conclusions show that: First, Chinas OFDI as a whole has the characteristics of approaching the market demand of the host country, and the economic complexity of the host country will strengthen this characteristic. Second, after the introduction of the “third country” effect, the market demand of the host countrys neighboring countries has a significant positive spatial spillover effect, and the strong market demand of the host countrys neighboring countries will stimulate China to invest more OFDI in the host country. Finally, the spatial spillover effect of introducing economic complexity is promoted, indicating that the host country with a more complete processing system and higher technical level not only attracts Chinese OFDI according to its own characteristics, but also radiates its economic influence and helps other neighboring host countries to gain the favor of Chinese investors.

The research in this paper not only enriches the discussion of the investment motivation and influencing factors of OFDI in emerging countries, but also finds a historical and empirical basis for the development logic of OFDI in China under the new situation, and provides targeted suggestions for the development of OFDI in combination with the value connotation of the new development paradigm.

Keywords: External Circulation; Host Country Market Demand; OFDI; Economic Complexity; Spatial Econometric Model

(責任編輯:徐久香)