“1+X”證書制度下高職院校“新雙師型”師資隊伍建設路徑

摘 ?要: “1+X”證書制度是《國家職業教育改革實施方案》提出的一項重要制度改革,對高職院校“雙師型”教師隊伍提出了新素質要求。從現實來看,高職院校“新雙師型”教師隊伍正處于建設初期,存在數量不足、實踐能力缺失、破壁重構鑒定能力欠缺、兼職教師隊伍作用不明顯等問題。針對以上問題,可依托政策網絡理論,從網絡結構的中觀層、非正式結構的微觀層給出可行建設路徑:中觀方面,推進政策“二元模式”向“網絡模式”轉變,構建良性政策生態,建立“四多”培訓體系,探索“選—育—帶”多渠道開源路徑,并試點建立“示范性新雙師型”教師團隊;微觀方面,教師積極響應政策制度與培訓體系,主動更新知識儲備和實踐經驗,依托“崗課賽證”向“新雙師型”教師進階,并以學生能力進階和學生就業需求推動“新雙師型”教師隊伍建設。

關鍵詞: “1+X”證書制度; “新雙師型”教師; 政策網絡

中圖分類號: G715 ? ? ? ? ?文獻標志碼: A ? ? ? ? ?文章編號: 1671-2153(2023)03-0027-08

2010年,《國家中長期教育改革和發展綱要規劃(2010—2020年)》明確表示:加強教師隊伍建設,以“雙師型”教師為重點,加強職業院校教師隊伍建設[1]。2014年,國務院印發《國務院關于加快發展現代職業教育的決定》,指出:創新發展高等職業教育,建設“雙師型”教師隊伍[2]。2018年,中共中央、國務院印發《關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》,提出全面提高職業院校教師質量,建設一支高素質“雙師型”教師隊伍[3]。2019年1月,國務院發布《國家職業教育改革實施方案》,提到多措并舉打造“雙師型”教師隊伍,要求“雙師型”教師占專業課教師總數不低于50%,從2019年起,職業院校、應用型本科專業教師原則上應具有3年以上企業工作經歷,并指出從2019年開始,在職業院校、應用型本科高校啟動“1+X”證書試點工作[4]。2019年10月,教育部等四部門聯合印發《深化新時代職業教育“雙師型”教師隊伍建設改革實施方案》,提出建設高素質“雙師型”教師隊伍,聚焦“1+X”證書制度開展教師全員培訓[5]。2019年11月,教育部、國家發改委、財政部三部門聯合推出《關于推進1+X證書制度試點工作的指導意見》,具有中國特色現代職業教育特點的“1+X”證書試點工作在全國范圍內全面開展[6]。2020年12月,教育部等六部門聯合發布《關于加強新時代高校教師隊伍建設改革的指導意見》,強調加強新時代高校教師隊伍建設改革[7]。2022年10月25日,教育部辦公廳頒布《關于做好職業教育“雙師型”教師認定工作的通知》,發布了《職業教育“雙師型”教師基本標準(試行)》,為雙師型教師認定提供了政策依據[8]。

“雙師型”教師隊伍建設和改革,在上述一系列文件中連續、多次作為重要內容被明確提出,足以證明“雙師型”教師培養已經上升為我國職業教育改革道路上具有國家戰略意義的建設內容。“1+X”證書制度作為我國現代職業教育領域的新型生產關系,需要“雙師型”教師隊伍這一先進生產力的推動與實施;同時,在“1+X”證書制度新的生產關系促進和新的內涵要求賦能下,“雙師型”教師隊伍的生產力也必須獲得進一步提升與發展,向“新雙師型”教師進階。為此,高職院校必須緊抓“1+X”證書制度改革機遇,在先進的制度框架中,對接職業教育發展新要求、新使命,大力優化原有“雙師型”教師隊伍,向“新雙師型”教師尋求新的發展驅動力與更強軟實力。

一、“1+X”證書制度內涵

“1+X”證書制度中,“1”代表學歷證書,“X”代表多種職業技能等級證書,“1+X”意在學生獲得學歷證書的同時,積極取得多類職業技能等級證書,轉型成為復合型技術技能人才。

“1”與“X”具有多種相互作用。第一,在制度落地角度,“1”與“X”是相互銜接與融通關系。職業技能等級證書的考核標準和考核內容,需要與學歷教育的教學標準和教學內容相互融通,保持培養總目標的一致性。第二,在學生多元化發展角度,“1”與“X”是相互補充關系。學歷證書是基礎和保障,職業技能等級證書在學歷證書基礎上進行拓展與補充,二者在學生職業能力和自覺發展上互補,讓學生在“知識體系”和“能力體系”構建上相互補充、共同促進,構成了完整的教育目標[9]。

二、“雙師型”教師的內涵與要求

在2022年10月25日教育部發布的《職業教育“雙師型”教師基本標準(試行)》文件中,指出“‘雙師型教師應具備相應的理論教學和實踐教學能力;具有企業相關工作經歷,或積極深入企業和生產服務一線進行崗位實踐;理解所教專業(群)與產業的關系,了解產業發展、行業需求和職業崗位變化,及時將新技術、新工藝、新規范融入教學。”[8]

從上述文件可以看出,“雙師型”教師的主要內涵是教師具備“理論教學”和“實踐教學”雙重能力。為具備實踐教學能力,要求“雙師型”教師必須擁有企業實際工作經歷,借助企業實際工作經歷,將新技術、新工藝、新規范等實踐要求融入課堂教學,實現理論與實踐的融合。從調研走訪結果來看,高職院校要求專任教師企業工作經歷通常不少于3年,核心專業教學崗位甚至需要5年及以上企業工作經驗,并具備一定技術或等級資格。由此可見,相較于普通教師,“雙師型”教師的拓展內涵與任職要求更多體現在企業工作經歷上。

三、“1+X”制度下“新雙師型”教師素質要求

《國家職業教育改革實施方案》指出,“1+X”證書制度旨在“1”學歷證書的基礎上,通過“X”多種職業技能證書和同一證書多種職業等級(初級、中級、高級)的驅動作用,增加學生知識維度、提高實踐高度、延伸技能深度和拓寬能力廣度,將行業、企業的新理念、新技術、新工藝、新工作流程等融入學生技能體系,拓展就業創業本領,緩解結構性就業矛盾。“1+X”證書制度是在夯實“1”學歷證書這一可持續發展的基礎上,將關注重心放在“X”多種職業技能的落地和實施上。“X”的不確定性既包含著職業技能的“數量”多,又意味著職業技能深度的“等級”多。數量和深度方面的“X”特性[10]以及行業企業前沿、趨勢的吸納要求,對“雙師型”教師在知識儲備、專業群內學科交叉、書證課證融合等方面提出更高要求,產生“雙師型”教師向“新雙師型”教師演進的制度要求和需求呼聲,形成“新雙師型”教師的豐富內涵與素質要求。

(一)充分理解“1+X”證書制度的含義與宗旨

“1+X”證書制度作為現代職業教育新型與試點政策,沒有經驗可以借鑒,處于先期摸索階段,尤其對于“1+X”中的“X”,學術界和教師行業對其理解存在不同見解甚至是誤區。典型代表是部分教師將“X”代表的多種職業技能等級證書與職業資格證書混淆,將“1+X”證書制度與原有“雙證書”制度混淆,無法進行清晰的劃分和區別[11]。“1+X”證書制度是將學歷證書與職業技能等級證書結合,在“1”的基礎上,進行“X”種職業技能的拓展和延伸,“X”是若干職業技能等級證書的組合,通過“X”變量的設置,將職業技能與學生興趣愛好、個人發展、職業選擇緊密聯系在一起[12]。對“1+X”證書制度核心含義和宗旨的模糊理解和誤解,將從理念和思想層次誤導教師在書證融通、課程體系構建、教學活動設計與課堂實施等“1+X”證書制度關鍵步驟上的落地行為,不僅短期影響“1+X”證書制度的實施效果,從長遠來看更是不利于學生建立終生學習通道和多樣選擇、多路徑成長“立交橋”。

(二)具備一定跨學科融合能力與切實實踐應用能力

“雙師型”教師同時具備教師資格與職業資格,在相關行業和企業中具有從業經歷,能夠既承擔理論教學任務,構建學生知識架構和素質體系,又能將職業經驗與應用能力融入到實踐教學中,提高學生對職業與崗位職責的理解,將職業能力的學習與掌握前置到學校與課堂中。

然而“1+X”證書制度強調理論知識的時效性與實踐能力的應用性,尤其“X”的內核含義更是注重學生對多種職業技能的掌握與實際使用,這對“雙師型”教師提出知識儲備更新廣泛、專業群內跨學科融合和切實實踐應用的高階要求。“新雙師型”教師要在“雙師”基礎上,具備“X”多學科交叉融合能力,同時借力真實項目實踐和企業實際運營過程,將職業技能應用內化為自身實力。

(三)擁有職業技能等級鑒定硬實力

“1+X”證書制度的被鑒定對象為學生,作為被鑒定對象的施教與指導者,教師自身具備鑒定能力成為“1+X”證書制度賦予的新屬性與更深層次的職責。教師除了需要書證融通,對標職業技能等級證書標準,將證書標準與教學標準銜接,將考核內容與教學實踐內容融合,更需要掌握職業技能鑒定能力[13],把技能鑒定能力滲透至課程體系、課程建設、課程內容、實操實踐和全過程考核中,將技能鑒定能力作為教師常態化手段。如果“新雙師型”教師不具備技能等級鑒定能力,將很難在日常教學、實踐、實訓中把控學生的掌握情況與水平等級,無法有效指導學生的理論學習、應用項目與工作過程,不能合理評價與鑒別學習效果與項目成果。

(四)領有重構和破壁能力

《國家職業教育改革實施方案》中提到三項國家宏觀層面確立的工程,一是建設國家資歷框架,二是建立職業教育國家學分銀行,三是啟動“1+X”證書制度試點工作。三項職業教育領域的頂層設計,共同構建起學生職業能力體系和職業生涯發展的制度保障架構。保證三項工程有序推進、相互作用,重要的媒介和基礎是學習成果,包括學習、培訓、職業技能等級等多樣化、階段性成果。

教師作為學生與上述學習成果間的轉接器,是三項工程實施的重要資源與保障。教師需要將文件、制度、標準等上層意志具化、融合到日常教學活動中,實現書證融通、目標對應、標準對接等。三項工程作為職業教育改革的先鋒指導和創新制度,無論是哪一方面的具化融合,都勢必需要優化現有人才培養方案,打破現有課程體系,重構教學與課程標準,進行多個臨近專業的破壁融合。重構與破壁能力應該成為“新雙師型”教師具備的重要能力。

(五)具備開發新課程能力

“1+X”證書制度鼓勵學生獲得多類職業技能等級證書,發展復合型技術技能人才,在以政府機構監督、行業(企業)參與、社會評價組織鑒定的保障框架下,要求在考核內容中結合行業企業先進技術、前沿方法,融入新工作過程、新操作技能和新發展方向。新工藝、新技術、新方法需要有新課程、新內容實現承接,“新雙師型”教師需要具備與時俱進的理念和開發新課程的能力。

四、“新雙師型”教師隊伍建設現狀分析

教師隊伍是國家推動職業教育改革、落地實施“1+X”證書制度的重要接口。隨著“1+X”證書制度試點的持續推進,原來“雙師型”教師隊伍建設短板沒有得到解決,又在新制度、新要求下被放大,產生新的弱項,高素質要求下的“雙師型”教師隊伍建設問題不斷顯現出來。

(一)“新雙師型”教師數量缺口問題嚴峻

“雙師型”教師數量存在缺口是擺在職業教育改革面前的一項重要事實,根據2019年10月教育部新聞發布會數據,高職現有專任教師49.8萬人,其中“雙師型”教師19.14萬人,占專任教師比例為39.70%。《國家職業教育改革實施方案》中,要求“雙師型”教師占專業課教師總數不低于50%,各省份也在高職高專院校的考核指標體系中,將“雙師型”教師比例作為重要考核指標之一。以浙江省為例,“雙師”素質教師占比,國家示范(骨干)院校應達到90%以上,省級示范院校達到85%以上,其他院校不低于60%。全國平均39.70%的“雙師型”比例與國家50%的綱領目標和優秀院校的更高標準相差甚遠。

筆者近期通過對本市部分高職院校專任教師的調研走訪,發現雖然“1+X”證書制度在不斷持續推進,但有相當大比例的專任教師沒有參與過本專業(或相近專業)“1+X”證書相應培訓,更沒有取得本專業(或相近專業)相應職業技能等級證書。縱然“X”職業技能等級證書不能代表教師具備更高水平的職業能力與實踐素質,但至少在理解“1+X”證書制度宗旨、目標,提高自身學習實踐意愿等方面具有助力作用,是向“新雙師型”教師進階的一個標志。

“新雙師型”教師要求具備更多能力素質,是“雙師型”教師的升級版,在“雙師型”教師存在缺口的現狀下,“新雙師型”教師缺口更大。“新雙師型”教師目前還處于概念階段,在認定、激勵、評價等多個環節還缺乏相應標準,隊伍建設推進難度大,數量缺口問題嚴峻且在短期內難以得到改善。

(二)“新雙師型”教師實踐能力存在實質性缺乏

實踐能力缺失由多種原因造成,既有學校制度問題,又有外部企業壁壘,還有教師自身因素。

1. 學校“選”“育”方案與具體實施存在“理想與現實”的差距。在新教師“選用”上,學校遵循政策規定,職業院校、應用型本科高校相關專業教師原則上應具有3年以上企業工作經歷,但在實際聘用考量時,通常學歷重于職業經歷,“唯學歷”[14]選聘成為高職院校普遍現象,從源頭上弱化了教師隊伍職業技能和實踐能力。其次,在校內教師“培育”上,多數高職院校存在下企業實踐要求,通常要求專業教師5年內到企業或實訓基地實訓累計達到6個月及以上,部分高職院校甚至要求每學期安排一定數量專業教師脫產到企業實習3個月以上。這些配套制度目的是對在校教師進行再培育,提升校內教師實踐水平,增強實際項目實戰經歷,更好地了解企業文化,熟悉新技術、新工藝、新生產流程,更切實掌握行業和企業實際人力素質需求。但在實際操作中,由于教師教學科研任務重,學校監管和激勵機制薄弱,教師下企業鍛煉更多流于形式,形成“唯材料論”。

2. 企業端口難以協調。鑒于教師在崗鍛煉時間短,企業無法將重要內容交付給當事教師,造成在企業實習的教師較多從事簡單、普遍性工作,對提升實踐能力、融入新技術新理念等沒有實質性幫助。其次,除緊密型校企合作單位,大多企業出于自我保護,不會讓實習教師參與到核心工作、重要方法和關鍵工序中,導致教師下企業實習僅具有形式上的鍛煉意義,并不具備實質性提升價值。此外,企業作為盈利性組織,在新型“雙師型”教師培養中,難以獲得利益與收獲,“投入”與“收益”比例失衡,導致參與培養的動力不足[15]。

3. 教師內驅力不足、惰性熵增。教育是公益性事業,不以經濟產出為衡量指標,學生作為產品均是獨立個體且生產周期長,教師貢獻難以在短期得到直接顯現和量化,加上學校層面缺乏配套的激勵制度,導致教師提高實踐能力,發展為“新雙師型”教師的內驅力不足。其次,任何職業都存在職業惰性,教師也會在職業生涯的中后段惰性熵增,大多教師雖然能夠意識到自身實踐能力不足,但難以從內部“破殼”,仍然沿用原有實踐儲備進行教學指導,不利于“1+X”證書制度宗旨的總體實現。

(三)“新雙師型”教師融合、重構、鑒定能力欠缺

“1+X”證書制度是政府機構牽頭、行業企業主導、學校參與制定的國家行業職業標準體系,學校重點工作是針對“X”證書標準,盡快實現書證銜接與融通,建立職業技能等級標準與學歷教育培養目標對應關系,實現證書培訓考核內容與專業人才方案、課程體系內容對接等。實現“1+X”證書制度目標和完成上述學校重點工作,都需要“新雙師型”教師隊伍具備融通、銜接、對應等能力素質。針對“1+X”證書制度宗旨與職業技能標準,教師需要掌握職業技能等級鑒定能力,重塑人才培養目標,重構課程體系,重組教學內容,重新設計教學活動和課堂形式。融合、重構、鑒定等新型素質要求,在當前“雙師型”教師隊伍中非常欠缺,也成為“新雙師型”教師隊伍建立發展過程中,需要重點培養的能力方向。“新雙師型”教師不僅具有“教師+職業資格”雙證,擁有“教學+實踐”雙能,更要領有融合、重構、鑒定等“X”能,由“雙證”“雙能”向“X證X能”多維發展。

(四)兼職教師隊伍支撐作用不明顯

《國家職業教育改革實施方案》明確提出發展“專兼結合”的雙師隊伍,發揮兼職教師隊伍重要職業技能優勢。“新雙師型”教師數量缺口大,且具有更高能力素質要求,在短期內數量無法得到補充,能力短板也無法得到快速拔高, 需要借助行業(企業)優秀兼職資源進行補充。而且,企業兼職教師對新趨勢、新工藝、新技術、新崗位有更直接、更敏銳的感知,能夠將社會真實需求快速融入專業、課程與實踐教學中,是“新雙師型”教師隊伍的重要補充。雖然各高職院校根據政策和自身特點,積極建設兼職教師隊伍,但“專兼”教師隊伍實際運作時,兼職教師的補充與支撐作用并未得到有效釋放。這一方面由于學校配套聘用機制在薪資、課時、培訓等分配上不具吸引力,不足以吸引項目經驗豐富、技藝水平高超的匠師加入,另一方面校外優秀兼職教師受制本職工作,沒有足夠精力并且不具備時間上的靈活性配合學校理論教學和實踐指導,在學生培養過程中參與度非常有限,對校內“雙師型”教學隊伍的實質補充作用不明顯,“專兼結合”“優勢互補”的隊伍建設初心沒有得到有效實現。

五、“新雙師型”教師隊伍建設路徑

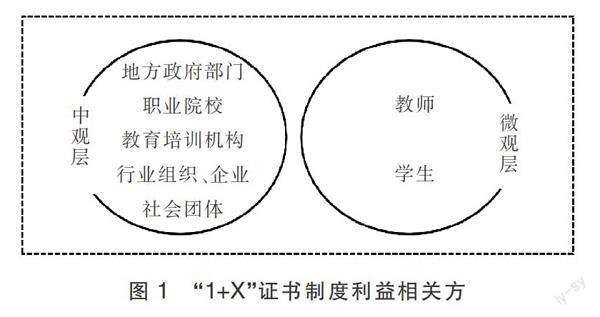

“1+X”證書制度實施涉及政府部門、行業、企業、“X”證書鑒定機構、學校、教師、學生等多個利益主體,“新雙師型”教師隊伍建設的相關保障制度也會涉及上述多個行為者,這讓相關制度的制定、執行、反饋、調整具有了典型的政策網絡特征。政策網絡概念源于20世紀70年代,并于20世紀90年代納入政策科學作為一種有關政策學、公共政策的研究方法,學者普遍認為“政策網絡是指公共政策制定和執行過程中,政府和其他行動者圍繞博弈目標結成正式的和非正式的聯系”[16],其典型特征之一就是在政策網絡中存在多元政策行動者,這些行動者既相對獨立,又存在政策依賴。學者Marsh和Rhodes[17]在1992年根據政策網絡中包含的多元行動者對政策網絡進行了模型劃分,分為政策社群、專業網絡、府際網絡、生產者網絡和議題網絡。郝永貞[18]也給出政策執行網絡的結構圖,包含政策社群、府際網絡、生產者網絡、專業網絡和議題網絡。鄧凡[19]認為教育政策作為公共政策的一種,其制定和執行包含三個層面:正式政治結構的宏觀層,網絡結構的中觀層和非正式結構的微觀層。其中,網絡結構的中觀層是整個政策網絡的核心,是連接宏觀層和微觀層的橋梁,通過中觀層的強連接和高度整合,實現可預見、良好的政策結果。

結合上述學者觀點,“新雙師型”教師隊伍建設無法脫離教育政策的保障和支撐,其建設過程中制定、執行的公共政策也應遵循政策網絡理論。“新雙師型”教師隊伍建設保障政策屬于探索型政策,其后續調整、完善更重于制定政策本身,政策的調整、完善主要依賴于中觀層和微觀層,因此“新雙師型”教師隊伍建設政策保障應更側重于政策網絡的核心中觀層和非正式結構微觀層。本文將從中觀層面和微觀層面進行保障政策分析,核心中觀層主要包含地方政府部門(例如教育廳、人社廳、財政廳)、職業院校、企業,非正式結構微觀層主要包含教師和學生。見圖1。

(一)網絡結構的中觀層

1. 推進政策“二元模式”向“網絡模式”轉變

美國學者Paul A. Sabatier[20]提出政策執行存在“自上而下”和“自下而上”兩種模式,無論自上而下還是自下而上,都是基于政策制定者(中央政府)與政策執行者(基層政府及官員)構建的政策二元模式。隨著“互聯網+教育”的快速發展,政策的二元模式被打破,參與到政策制定、執行過程中的行動者越來越多,除二元模式中的中央政府、地方政府外,院校、教育培訓機構、行業組織、企業、社會團體、教師、學生等都在互聯網高效、便捷的作用下,成為影響教育政策制定和執行的重要主體,共同組成了教育政策的“網絡模式”。在上述政策網絡中,中觀層占據重要地位,具有政策執行和反饋的雙向橋梁作用。作為“新雙師型”教育政策制定和執行的中堅力量,中觀層要轉變觀念,由政策“二元模式”向“網絡模式”進階,充分考慮各類主體間行動的相互影響、利益的相互博弈,鼓勵多元行動者之間建立長期有效互動,進行資源多邊交換,建立緊密合作關系,構建開放的、有秩序的、強關系的政策網絡,從而產生良好、可靠的政策結果[21]。

2. 構建良性政策生態

“新雙師型”教育政策生態主要體現在認證、激勵和評價的良性循環上。在認證層面,地方政府機構根據國家產業布局、地方發展重點、區域經濟特點、所轄高校特色等總體特征,給出認證資格框架性要求,院校結合自身優勢和專業發展需要,在認證資格框架下,明確具體認證條件和資格范圍[22],為“新雙師型”教師隊伍建設提供入口支撐,并以政策文件等具有公信力的形式進行公示,營造良好的認知、共識氛圍,在樹立“新雙師型”教師觀念的同時,也有利于增加教師對“1+X”證書制度的正確理解。在激勵層面,激勵是認證后重要的續力環節,根據德國經濟倫理學家彼得·科斯洛夫斯基“最強動力—最好動力”論,可以在薪資福利方面進行傾斜,在物質層給予“最強動力”,同時給出“新雙師型”教師榮譽稱號,在精神層賦予“最好動力”,在“最強動力—最好動力”雙重動力驅動下,推動“新雙師型”教師隊伍發展。其次,地方政府機構和院校聯合設立“下企業實習”“再培訓”等專項資金池,教師可以獲得實踐能力提升對應的資金補貼,企業可以獲得接收教師實習對應的資金補償,推動企業與教師間開展實質交流,實現互惠互利“雙贏”局面。在評價層面,評價機制讓中觀層的配套制度形成閉環,在職稱評審、先進評定、優秀推薦等評價活動中[23-24],要加入“新雙師型”評價指標[25],構建認證、激勵、評價良性循環,形成聯合驅動力,構建“新雙師型”教育政策生態,提升“新雙師型”教師的數量和質量。

3. 建立“四多”培訓體系

“四多”是指多主體、多形式、多層次、多階段。多主體,是在培訓體系中納入更多培訓主體,開展多元培養模式,聚合院校、行業(企業)、證書鑒定機構、國際院校機構等內外優秀資源,進行校內、校際、校企、國際間交流互訓,實現培訓人才、培養成果深層互動。多形式,主要體現在線上線下、實體虛擬的不同介質和手段上,“互聯網+教育”已經成為教育領域重要特點之一,借助信息化手段、在線平臺和開放資源,利用虛擬軟件模擬生產制造過程等功能,開展線上線下結合、實體虛擬結合的多形式培訓,借力互聯網新技術實現培訓資源共享互動、數據歸集和大數據分析,提高培訓效率和推廣覆蓋面[26]。多層次,一方面表現在證書等級層次,職業技能等級證書分為初級、中級、高級,針對不同層級證書進行不同深度的培訓[27],另一方面表現在教師隊伍梯隊,針對不同梯隊開展引領式培訓[28]。第一,專業負責人、帶頭人梯隊,一方面進行宏觀內容培訓,掌握經濟現狀、政策制度、技術趨勢、就業形勢、學校規劃、專業動態等,另一方面深入行業、企業、鑒定機構及“雙師”培訓基地展開深層討論和真實實踐,帶頭將“1+X”證書制度要求、“X”證書標準融入專業發展與課程體系改革中,成為“新雙師型”教師領軍群體。第二,“雙師”骨干教師隊伍,主要強化“X”證書鑒定機構的培訓和下企業實習鍛煉,一方面掌握“X”職業技能等級證書要求的工作流程、項目關鍵技能、工藝技術和實踐能力,另一方面將下企業實習鍛煉所獲經驗、技術、工藝、方法、理念內化至課程與課堂上,與專業負責人、帶頭人共同實現書證融通、標準對接、課程優化提升等專業發展核心內容,成為“新雙師型”教師的中堅群體。第三,普通“雙師”教師,主要培訓“1+X”證書制度內涵及相互關系,了解職業技能標準、人才培養目標和專業課程體系,建立起“新雙師型”理念,成為“新雙師型”教師后備力量。多階段,是“雙師型”向“新雙師型”升級的重要標志,“雙師型”教師以“學科體系+實踐系統”為核心智力資源,但知識、技術、認知不斷更新迭代,決定了教師培訓具有長期性和多階段化特點。“1+X”證書制度下,“X”證書鑒定機構作為社會評價組織,更具有前沿知識、技術與實踐方法的敏感性,在階段性觸摸行業新趨勢時,“X”證書評價組織要及時更新知識庫與技能庫,組織學校教師進行進階性培訓,將行業先進內容第一時間傳遞給教師,保證教師盡快接觸新趨勢,獲得最優實踐能力和最新鑒定實力,與時俱進進行書證融通與課程體系調整,推動“雙師型”向“新雙師型”升級。

4. 探索“選—育—帶”多渠道開源路徑

“1+X”證書制度下,高職院校面臨“新雙師型”教師人才數量和質量雙重考驗,高職院校要立足國家產業布局、區域經濟特點,對國家緊缺性、高素質“新雙師型”教師實行外部選聘,聘請國家工匠、高技能人才、企業領軍人才、高級項目經理等到校任教。其次,對具備“雙師型”資格的教師,加大培育力度,借助前述良性政策生態和“四多”培訓體系,加快“雙師型”向“新雙師型”轉型速度。第三,建立“走出去、帶回來”戰略,鼓勵校內教師走出校園,在企業承擔項目,進行社會兼職或自主創業,將理論知識與社會實踐充分結合的同時,帶動外部企業(或項目)進駐校園,將外部優勢人才資源帶回校內,補充“新雙師型”教師隊伍[29]。

5. 試點建立示范性“新雙師型”教師團隊

由政府牽頭引導,在全國高職院校內選取試點單位,先行建立示范性“新雙師型”教師團隊,充分發揮試點、示范的榜樣引領作用,形成先建帶動后建的良性發展格局,推動高職院校建立“新雙師型”教師的概念與標準,促進認定、激勵與評價的科學化與規范化,保證“新雙師型”教師隊伍的建設速度與高質量要求。

(二)非正式結構的微觀層

1. 教師

(1)積極響應政策制度與培訓體系

組織群體視角下,通過強化制度機制保障“新雙師型”教師隊伍建設,但上述制度機制作用的發揮有賴于教師個體自身的響應程度。作為被建設對象,需要從觀念、行為等方面積極響應,及時理解“1+X”證書制度核心思想,建立“新雙師型”概念,踴躍參與多樣化培訓,以外部制度為保障底線,從內部突破自身理論、實踐、融合等瓶頸,優化自身能力體系。

(2)主動更新知識儲備和實踐經驗

教師向“新雙師型”發展,要及時從觀念上轉變,以意識做先導,驅動行為打破懶惰慣性,主動多方向接觸專業新知識、新技能,自覺將創新、突破作為內驅力。“新雙師型”教師要“一專多能”,掌握書證融合、體系重構和證書鑒定等新素質,并將新素質貫穿于“教學+實踐”全過程,具備教師、培訓師、考評員、鑒定師、專業優化師等多種角色功能。

(3)依托“崗課賽證”向“新雙師型”教師進階

“1+X”證書制度下課證銜接、標準對應、內容對接等,需要以教師的教學改革、比賽、創業等工作為媒介載體。教改是實現上述銜接最直接的形式,教師將區域產業結構、“四多”培訓內容、企業實習鍛煉經驗、校企合作成果、行業走訪調研結論等融入專業教學,通過培養方案優化、課程建設、課程改革、教法創新等教學改革手段,實現教學與“X”證書的無縫連接,提升自身“雙師”素質水平。其次,技能比賽既能檢驗教學水平,又能推動“新雙師型”教師隊伍建設。教師通過指導學生參加專業技能比賽,將“教、訓、練、賽”有機結合,實現“以賽促教、以賽促學、以賽促改、以賽促建”[30],在比賽指導過程中獲得新知識、新技能、新交流、新運用,進一步提高自身“雙師”實力。此外,創新創業能夠帶動新技術、新產品、新業態、新模式不斷涌現,教師參與到“雙創”項目中或指導學生“雙創”,將創新創業或指導過程中呈現的新內容、新需求整合到課程內容與實踐訓練中,并內化為自身能力。

2. 學生

(1)學生能力進階推動“新雙師型”教師隊伍建立

互聯網的快速發展,帶來了學習渠道多元、知識來源廣泛、學習與實踐資源豐富等一系列優勢,推動學生提高對技術技能發展的關注度,幫助學生了解企業、行業發展趨勢,進一步拓寬眼界和提升能力水平。學生求知欲與眼界的提升驅動學生由“知識—技能型”向“知識—技能—高能—全能型”進階,推動學校建立更高水準、更強綜合能力的“雙師型”教師隊伍,新時代學生成為“新雙師型”教師隊伍建設的重要拉力。

(2)學生就業需求推動“新雙師型”教師隊伍建設

從短期職業目標來看,學生知識廣度、技能寬度深度、能力遷移靈活度是學生就業能力的重要體現,也是企業招聘時主要考量的內容,同時也是“1+X”證書制度的核心內涵。學生加強對就業能力的重視,能夠推動新型素質能力“雙師”教師隊伍的建設。

從學生就業區域來看,高職學生以本省為主要就業地域,就業區域的高度集中,推動院校分析區域經濟特點和自身專業優勢,為院校建設支撐本地經濟、具有本地特色的“新雙師型”教師隊伍提供市場動力。

“新雙師型”教師是“1+X”證書制度落地實施的重要橋梁,也是高職院校培養復合型人才的關鍵生產力,建設“新雙師型”教師隊伍,對國家經濟轉型升級具有重要人才輸送意義,需要政府機構、行業企業、社會評價組織、高職院校、教師、學生等多元主體共同努力,構建具有開放性、強關系的政策網絡。

參考文獻:

[1] 國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010—2020年)[EB/OL]. (2010-07-29)[2022-10-01]. http://www.g

ov.cn/jrzg/2010-07/29/content_1667143.htm.

[2] 國務院關于加快發展現代職業教育的決定[EB/OL].(2015-05-02)[2022-10-01]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/201406/t20140622_17069

1.html.

[3] 中共中央 國務院關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見[EB/OL]. (2018-01-20)[2022-10-01]. http://www.gov.cn/zhengce/2018-01/31/content_5262659.htm.

[4] 國務院關于印發國家職業教育改革實施方案的通知[EB/OL]. (2019-02-13)[2022-10-01]. http://www.gov.c

n/zhengce/content/2019-02/13/content_5365341.htm.

[5] 四部門關于印發《深化新時代職業教育“雙師型”教師隊伍建設改革實施方案》的通知[EB/OL]. (2019-10-18)[2022-10-01]. http://www.gov.cn/xinwen/2019-10/18/content_5441474.htm.

[6] 教育部辦公廳國家發展改革委辦公廳財政部辦公廳關于推進1+X證書制度試點工作的指導意見[EB/OL].(2019-11-09)[2022-10-01]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/zcs_zhgg/201911/t20191118_408736.html.

[7] 教育部等六部門關于加強新時代高校教師隊伍建設改革的指導意見[EB/OL]. (2020-12-24)[2022-10-01]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7151/202101/t20210108_5

09152.html.

[8] 教育部辦公廳關于做好職業教育“雙師型”教師認定工作的通知[EB/OL]. (2022-10-25)[2022-10-01]. http://m.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7034/202210/t20221027_6727

15.html.

[9] 楊紅荃,張雪娉. 職業教育1+X證書制度價值內涵和實施的多角度分析[J]. 職教論壇,2020(12):47-48.

[10] 張盼盼. 1+X證書制度與人才培養方案的融合路徑研究:以“動漫制作技術”專業為例[J]. 中國職業技術教育,2020(23):45.

[11] 崔志鈺,陳鵬,倪娟. 職業院校1+X證書制度試點的誤區解析與實踐策略[J]. 職教論壇,2020(12):29-31.

[12] 丁馨. 從1+X證書制度看高職院校“雙師型”教師隊伍建設[J]. 教育與職業,2021(1):78.

[13] 張偉,張芳,李玲俐. “1+X”證書制度下職業院校教師專業發展研究[J]. 職教論壇,2020(1):95-97.

[14] 韓冰,呂玫. 我國高職“雙師型”教師隊伍建設對政策工具的要求:基于政策文本和政策環境的分析[J]. 職業技術教育,2019(24):30.

[15] 張莉. 高職院校“雙師型”教師隊伍建設的探索與實踐:以南京工業職業技術學院為例[J]. 職業技術教育, 2020(29):57-59.

[16] 林震. 政策網絡分析[J]. 中國行政管理,2005(9):36-39.

[17] MARSH D, RHODES R.A.W. Policy networks in British Government[M]. Oxford:Clarendon Press,1992:13.

[18] 郝永貞. “雙師型”教師政策執行困境與突破:基于政策網絡理論視角[J]. 職教論壇,2022(2):83-89.

[19] 鄧凡. 關系、結構與利益表達:教育政策執行的網絡模式[J]. 教育理論與實踐,2010(7):15-18.

[20] SABATIER P A. Top-down and Bottom-up Approaches to Implementation Research:A Critical Analysis and Suggested Synthesis[J]. Journal of Public Policy,1986(6):21-48.

[21] SMITH M. The Agricultural Policy Community:Maintain a Closed Relationship[M]//MARSH D,RHODES R.A.W. Policy Networks in Britsh Government. Oxford:Clarendon Press,1992:28.

[22] 曾賽陽,陸莎,艾巧珍. 高職院校“雙師型”教師評價認定政策研究[J]. 中國高教研究,2021(10):102-108.

[23] 治丁銘,關守寧. 新時代地方高校“雙師型”教師團隊建設問題與對策[J]. 職業技術教育,2021(35):44-47.

[24] 李夢卿,余靜. “雙高”院校“雙師型”教師隊伍建設特征及發展路向:基于全國56所“雙高”樣本校的分析[J]. 職業技術教育,2021(24):24-29.

[25] 刁均峰,韓錫斌. 職業教育“雙師型”教師教學能力評價指標體系構建[J]. 現代遠距離教育,2021(6):13-20.

[26] 尹克寒. 高職院校“雙師型”教師專業能力建設研究[J]. 教育與職業,2022(6):57-61.

[27] 吳南中,夏海鷹,胡彥. 1+X證書制度下教學變革的訴求、特征與路徑[J]. 中國職業技術教育,2020(18):9.

[28] 鐘斌. 高職“雙師型”教師分層分類培訓的生成邏輯與實施進路[J]. 職教論壇,2021(8):95-102.

[29] 劉彥林,郭建如. 院校組織轉型對“雙師型”教師隊伍建設的影響研究:基于地方新建本科院校調查數據的實證分析[J]. 湖南師范大學教育科學學報,2021(9):100-110.

[30] 劉雷. 新時代高職院校“雙師型”教師隊伍建設困境與出路[J]. 教育與職業,2019(23):76.

The Construction Path of “New Double-Qualified” Teachers Team in Higher Vocational Colleges under the “1 + X” Certificate System

SONG Yingchun

(Zhejiang Institute of Mechanical & Electrical Engineering,Hangzhou 310053, China)

Abstract: The “1+X” certificate system is an important system reform proposed in the National Vocational Education Reform Implementation Plan, which puts forward new quality requirements for the “double-qualified” teachers in higher vocational colleges. In reality, the “new double-qualified” teachers team in higher vocational colleges is gradually being established, but there are some problems, such as insufficient quantity, lack of practical ability, lack of ability to rebuild and identify the broken walls, and unobvious role of part-time teachers. In response to the above problems, we can rely on the policy network theory to provide feasible construction paths from the middle level of the network structure and the micro level of the informal structure. From the middle level, we should promote the transformation of the policy from“dual mode” to the “network mode”, build a sound policy ecology, establish a “four multiple” training system, explore a multi-channel open source path of “selection-education-talent return”, and pilot the establishment of an“exemplary new double-qualified” teachers team. In the micro aspect, teachers should actively respond to the policy system and training system, actively update the knowledge reserve and practical experience, rely on the “post-course-competition-certificate” to advance to the “new double-qualified” teachers, and promote the construction of the team of new double-qualified teachers with the improvement of students abilities and the employment needs of students.

Keywords: “1+X” certificate system; “new double-qualified” teachers; policy network

(責任編輯:程勇)

收稿日期: 2022-10-13

基金項目: 中國商業經濟學會2022年度職業教育專項課題“1+X制度下基于校企合作的‘新雙師型師資隊伍建設研究”(2022ZSZJZD11);2021年度浙江省高等教育學會高等教育研究重點課題“1+X 證書制度實踐研究”(KT2021041);浙江省成人教育與職業教育2020立項課題“基于1+X證書試點的高職電商專業‘三教改革策略研究”(20-高08)

作者簡介: 宋迎春(1986—),女,講師,碩士,研究方向:職業教育、電子商務。