碳中和背景下沿海港船多能源應用對策

李響 徐曉健 周垣孜

【摘 要】 為實現港口和船舶的節能減排,推動綠色港口建設,助力交通運輸業實現“碳達峰、碳中和”戰略目標,應采用切實可行的對策。從資源儲備、技術發展和政策支持方面展開分析,提出針對沿海港船綠色發展的多能源應用對策。為更好地落實該對策,應重點發展多能源狀態監測及能源管理技術,助力我國沿海港船綠色發展。

【關鍵詞】 沿海港船;碳中和;綠色發展;多能源應用;發展對策

0 引 言

近年來,為了實現我國“碳達峰、碳中和”的戰略目標[1],黨中央、國務院及各有關部門先后出臺了多份文件,包括2021年出臺的《中共中央 國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》和《國務院關于印發2030年前碳達峰行動方案的通知》,交通運輸部及各級政府也紛紛制訂了節能減排目標。港口的節能減排和綠色發展是交通運輸業實現“碳達峰、碳中和”戰略目標的一個重要環節[2]。

1 多能源應用發展對策概述

在碳中和背景下,綠色港口和綠色船舶的建設、升級常采用替代性清潔能源這種技術手段,將多種清潔能源融合應用,可作為沿海港口和船舶綠色發展的重要對策。

多能源應用,包括風能、太陽能與傳統電能的融合應用,形成風、光互補發電,實現風能供能、太陽能供能、融合供能等多種模式,同時形成風、光互補發電、儲能、港口用電與總電網之間的協同互動,保證風、光清潔能源在港口和船舶的融合應用。在港口和船舶多能源應用方面,國內國際各港口已有相關實踐。

美國休斯頓港利用Spilman's island規劃光伏電站,直接為港口區域供能。印度欽奈港,光伏與風電機配合為集裝箱區域供電。我國天津港成功發布全球首個“智慧零碳”碼頭(如圖1所示)。構建“風光儲荷一體化”智慧綠色能源系統,實現綠電100%自主供應及全程零碳排放,確保全部靠港船舶100%使用岸電。寧波舟山港也在積極探索港口多能源應用和綠色轉型路徑。

2 發展基礎分析

2.1 沿海風、光資源豐富

我國沿海港口風能資源豐富[3],東南沿海在距海岸千米之內基本為風能豐富地區。山東、江蘇、上海、浙江、福建、廣東、廣西、海南等省(市)沿海近10 km寬的地帶,常年風功率密度在200 W/m2以上,風功率密度線平行于海岸線。

我國沿海港口太陽能資源豐富,沿海港口位于太陽能較豐富地帶,絕大多數地區年平均日輻射量在4 kWh/(m2穌)以上,全年太陽輻射總量達2,日照充足,其中海南西部、黃淮、江淮、江漢及華南區域均屬于太陽能資源豐富區域。

2.2 風、光發電技術成熟

風力發電極其環保,可供發電的風能蘊藏量巨大,風力發電技術經過不斷迭代升級,現已發展成熟且被廣泛應用。風力發電技術特點如下:風速大于3 m/s以上即微風即可發電,對于環境要求較低,適用范圍廣、適應性強;沒有燃燒過程,發電過程不需要任何燃料;發電過程沒有廢氣污染,不會產生輻射,也沒有廢水排放,整個發電過程零排放。另外,風力發電設備制造周期短,且裝機規模可根據實際情況靈活配置,可無人值守的條件下正常穩定工作。

光伏發電技術是利用太陽能電池的半導體界面光電伏特效應將太陽能直接轉化成電能。目前該技術已經比較成熟,具有以下技術特點:整個光伏發電系統主要由電子元器件構成,不涉及機械部件,也沒有回轉運動部件,運行過程中沒有噪聲;沒有燃燒過程,發電過程不需要任何燃料;發電過程沒有廢氣污染和廢水排放,整個發電過程零排放;設備安裝和維修保養都十分簡便,且維護費用低,性能可靠穩定,使用壽命長,關鍵部件使用壽命可達25年以上;設備環境條件適應性強,可以在不同環境下正常穩定工作;能夠在長期無人值守的條件下正常穩定工作;根據需要方便進行容量擴展,擴大發電規模;光伏發電功率的變化規律與人們正常生產生活規律相一致,可有效緩解企業用電緊張的情況,調節錯峰用電,保障企業的安全穩定生產。

2.3 政府支持港口、船舶綠色發展

在支持港口和船舶綠色發展方面,交通運輸部、各地政府及有關部門出臺的多項文件均有涉及。交通運輸部印發的《綠色交通“十四五”發展規劃》要求“持續推進綠色港口建設工作,鼓勵有條件的港區或港口整體建設綠色港區(港口)”。廣東省政府辦公廳印發的《廣東省港口布局規劃(2021―2035年)》要求“全面樹立綠色安全發展理念,嚴守安全、環保底線,推動綠色循環低碳港口建設”。福建省政府印發的《福建省沿海港口布局規劃(2020―2035年)》要求“要著力推動港口總體減量、布局優化、集約高效發展,提升港口綠色發展水平”。

3 重點技術分析

應用多能源作為沿海港口和船舶綠色發展的重要對策,具有較高的可行性,但在該對策的實踐應用中,要重點攻克船舶岸電、多能源狀態監測和能量管理3項技術難題。

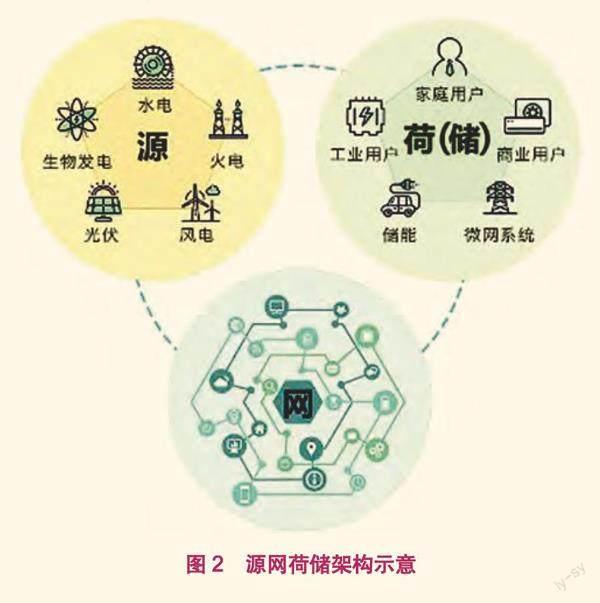

3.1 源網荷儲技術

源網荷儲是一種包含“電源、電網、負荷、儲能”整體解決方案的運營模式,如圖2所示。源網荷儲能精準控制電網可中斷用電負荷和儲能資源,提高電網安全運行水平,可解決清潔能源消納過程中電網波動性等問題。“源源互補”為不同新能源之間的有效協調互補,即通過靈活發電資源與清潔能源之間的協調互補,解決清潔能源發電受環境和氣象因素影響而產生的隨機性和波動性問題,可有效提高可再生能源的利用效率,減少電網旋轉備用,增強系統的自主調節能力。“源網協調”是通過新的電網調節技術有效解決新能源大規模并網及分布式電源接入電網時的“不友好”問題,確保新能源和常規電源一起參與電網調節,使新能源朝著具有友好調節能力和特性的方向發展。“網荷互動”是將負荷轉化為電網的可調節資源,在電網出現或者即將出現問題時,通過負荷主動調節和響應改變潮流分布,確保電網安全經濟可靠運行。“網儲互動”可充分發揮儲能裝置的雙向調節作用,在用電低谷時作為負荷充電,在用電高峰時作為電源釋放電能,其快速、穩定、精準的充放電調節特性,能夠為電網提供調峰、調頻、備用、需求響應等多種服務。“源荷互動”使電源側和負荷側均能作為可調度資源參與電力供需平衡控制,負荷側響應成為平衡電源波動的重要手段之一。引導用戶改變用電習慣和用電行為,匯聚各類可調節資源參與電力系統調峰和新能源消納。

3.2 多能源狀態監測技術

多能源狀態監測包括對風力發電機組、光伏電站及儲能系統的實施狀態監測。

風力發電機組狀態監測,應使監測過程安全可靠、技術先進、經濟適用,設備配置和供能做到無人值班、少人值守。風力發電機組狀態監測系統主要由風力發電機組廠家配套提供,用于風力發電機組的自動監視和控制,可以實現對風力發電機組的遙控、遙測和遙信,實現對每臺風力發電機進行必要的控制和操作。

對于光伏發電系統的狀態監測,宜采用以計算機監控系統為基礎的集中監控方案。在控制室內設置一套計算機監控系統,將光伏發電單元監控系統的信息接入計算機監控系統通信接口。站內計算機監控系統能實現對光伏組件串、匯流箱、逆變器、升壓變壓器、集電線路和配套升壓站或開關站電氣設備的監視與控制,并接受終端站的統一調度管理。

儲能系統的狀態監測依靠電池管理系統(Battery Management System,BMS)[4]完成,BMS采集儲能電池組的電壓、溫度、電流、容量等信息,能夠實時測量蓄電池模塊電壓、充放電電流、溫度和單體電池端電壓,并計算得到電池內阻等參數,通過分析診斷模型,得出對單體電池當前容量或剩余容量[5]的診斷、單體電池健康狀態[6]的診斷、電池組狀態評估,以及在當前狀態下可持續放電時間的估算。

3.3 多能源能量管理技術

多能源能量管理應實現能源生產、消費及運營多個環節的經濟效益最大化。依靠能量管理系統可保障各能源安全、經濟、高效運行。能量管理系統基于傳感網絡采集的系統各設備多種類型數據,實現對現場情況的實時監測,分析系統的安全穩定性,利用大數據、智能計算等技術,預測發電功率和負荷,對風力發電、光伏發電、港口用電等多個環節進行協同調控。

能量管理應包括:數據采集與處理、運行監視、電源管理、負荷管理、功率預測、負荷預測、發電及用電計劃、統計分析與評估、電壓無功管理、協同控制等功能。

對于港口能耗及船岸用電數據,采集器可通過互聯網將相關數據傳輸至數據采集服務器,并送入數據采集系統。

風/光功率預測基于美國、歐洲、西班牙等國家和地區多種數據源,采用神經網絡、聚類分析、多因素回歸等多種智能預測方法建立功率預測模型,同時利用改進的氣象預報模型組合預測,以提高預測 的準確性。

負荷預測主要是通過負荷歷史數據,基于差異性和相關性原理選擇相似日期預測負荷的大小。統計分析與評估模塊旨在轉變港口能耗統計及分析采用的傳統人工操作方式,通過建設智慧能源管控平臺,對港口用能展開全面監測和智能分析。

4 結 語

本文提出的多能源應用對策可為沿海港口和船舶綠色發展提供支撐。多能源應用,包括風能、太陽能與傳統電能的融合應用,形成風、光互補發電,實現風能供能、太陽能供能和融合供能。多能源應用的重點技術包括源網荷儲技術、多能源狀態監測技術和能量管理技術。我國沿海風、光資源豐富,風、光發電技術成熟,港口和船舶綠色發展得到政策支持,因此多能源應用具有巨大的發展潛力。

參考文獻:

[1] ?羅瓊. 習近平關于碳達峰碳中和重要論述:邏輯理路、價值意蘊與踐行路徑[J]. 治理現代化研究, 2022, 38(4): 5-13.

[2] AHMED A S. Wind resource assessment and economics of electric generation at four locations in Sinai Peninsula, Egypt[J]. Journal of Cleaner Production, 2018, 183: 1170-1183.

[3] 殷翔宇. 基于因子分析和雷達圖改進的我國沿海港口綜合績效評價[J]. 中國港口, 2022(2): 18-23.

[4] 詹大琳, 黃麗瑩, 盧欣欣. 基于BMS的電動汽車電池管理系統控制[J]. 專用汽車, 2022(2): 18-21.

[5] 劉樂. 基于多參數分析的蓄電池剩余容量估算[D]. 大慶: 東北石油大學, 2021.

[6] 王兵, 汪寧, 吳冬, 等. 基于充電過程數據的鋰離子電池健康狀態評估方法[J]. 科學技術創新, 2022(19): 44-47.