化解地方債務風險要有體制解決方案

李揚

化解地方債務風險,首先是一個體制問題。我從五個方面談如何進行體制問題的改革。

體制改革的五個方面問題

首先,要了解中國政府部門的杠桿率。

雖然國際社會對中國政府的杠桿率這一問題多有微詞,但此前我國政府杠桿率一直比較平穩,而疫情三年來上升得非常快,上升幅度超過了我們的預期。其中的原因當然很多,比如疫情后一些企業和居民“躺平”了,政府必然要出手多做一些事。

地方政府債務問題的大背景,是公共財政預算收入增速下降,預算支出增速總體上升、高于預算收入。這樣財政赤字會增大,從而政府債務也會增大。中國的赤字概念和債務概念并不等同,因為政府債務有一些是非赤字的債務,而赤字和債務都將會增大。

近幾年,財政收入占GDP的比重下降得很快。2015年,我國預算內財政收入與GDP之比達到22.1%,但現在下降到16.8%。1994年實行分稅制改革是下了很大決心的,當時朱镕基總理要啃這個改革的硬骨頭,就是因為兩個比重下降。財政問題在宏觀經濟中占有重要地位,財政出問題,經濟就會真正出問題。財政比重下降是一個值得關注的危險信號,它預示著政府調控經濟的能力正在下降。

政府性基金收入,2022年也是斷崖式下跌,迅速減少了2萬億元。基金收入主要成分是土地出讓金,2022年基本上都封在那里,土地賣不掉或者賣不出價錢來。房地產市場問題成為我國經濟的一個大問題,而化解地方政府債務風險,就成為解決當前面臨困難的關鍵。

第二個問題,地方政府的債務問題,它是體制性矛盾的一個集中體現。

我們可以從幾個角度來看。一是地方財政供養人口過多。每年財政供養人群支出,保守估計在6.8億元以上,占稅收的比例至少達到41%。

地方政府財政承擔的功能過多,這是一直沒有得到解決的老問題。政府干預太多了,什么事都攬著干,這就需要大量的財政收入,而財政收入在經濟下行的情況下又不可能增長,于是政府只能借債,甚至產生潛在的負債。

中國地方政府都不能依靠自己的稅收收入來平衡自己的支出。地方財政收入包括三部分,第一是公共財政,北京、上海的財政收入非常好,但也只滿足70%。中間有一部分是轉移支付和稅收返還,包括增值稅分成比例等等。第二是政府性基金收入,其中主要是土地收入。第三是其他渠道。

當年搞分稅制時,原則是一級政府有一級事權,基本可以用自己的收入來滿足所承擔事權的需要,這樣才比較穩定。但現在地方財政可支配的財力結構狀況并不穩定。

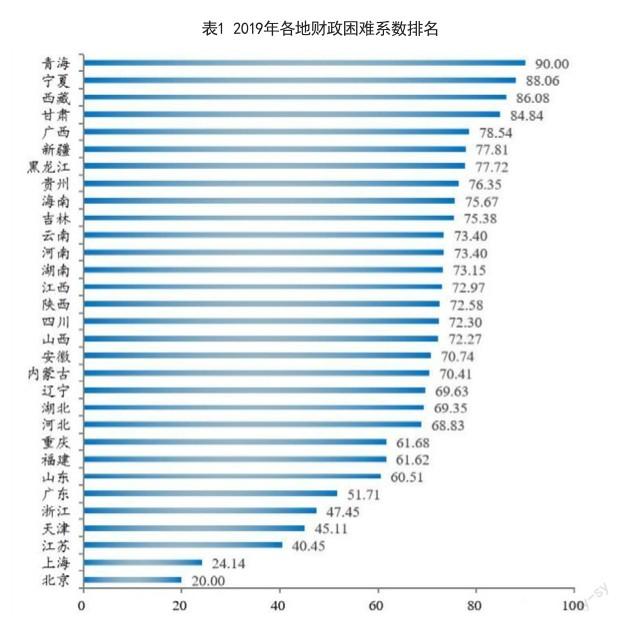

根據表1可知,財政最困難的是青海,最不困難的是北京,北京的困難系數為20%。如果我們重新編一個2022年各地財政困難系數排名的話,各地的困難系數應該都會提高。

由此可見,地方政府債務問題其實與體制上不能夠得到穩定的財政支持密切相關。

第三個問題,地方債務與經濟發展。

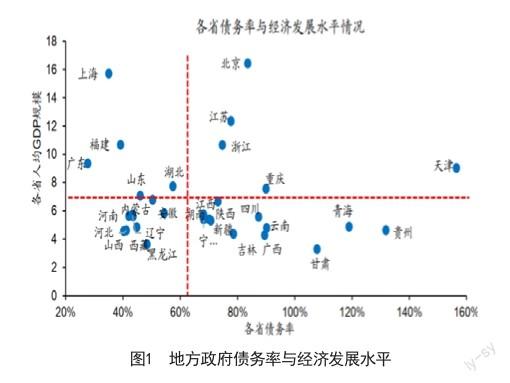

我們研究了各省的債務率和經濟發展水平的關系。有些省市,例如北京、上海,它的債務高,但經濟增長情況好,債務問題就不是很大。根據圖1,政府債務率與經濟發展水平關系最好的是上海,北京,江蘇、浙江都處在經濟發展的上限上。天津的債務率很高,但經濟增長還沒落在線下。最不好的情況應當是貴州、甘肅、青海,他們的債務率很高,而經濟增長情況又落在下面。這表明,中國的債務問題,特別是地方債務問題,要進行分類解決。

第四個問題,講地方債務不能就財政論財政,它和金融密切相關。

現在大家談債務的貨幣化,其實債務貨幣化早就發生了,而且程度已經很深了。我們總的債券被商業銀行持有70%以上。盡管央行基本上對于政府債券是袖手旁觀的,但鑒于商業銀行是貨幣供應的主體,中國政府債務的貨幣化程度事實上是很高的。

地方政府債的資金來源,基本上都是商業銀行,所以稱為財政風險和金融風險互溢。這不是簡單的財政問題,其實已經成為金融問題了。所以財政政策的金融化或者金融財政風險和金融風險互溢性增強,這是我們在考慮和討論地方政府債務時不能回避的一個問題。

第五個問題,化解地方債務需要有綜合措施。

(一)體制改革最重要。第一,中國現行五級財政不應再繼續下去,建議實行三級財政。財政部10年前在一些地方推動過縣、鄉、鎮財政合并試點。我國在改革開放前也是三級財政,地區和鄉是上級派出機構,沒有財政權。而現在“地區”和“鄉”已成為實際的層級。1994年分稅制改革后,我們去調查分稅制的效果,其中很突出的一個問題是,分稅制里中央稅是清楚的,雖然中央只拿“瘦肉”,地方拿“肥肉”,但“瘦肉”長得很快。地方四級財政權總共就分到七種稅,而且都是小稅。所以做不到一級政權一級收入、能夠基本平衡。我覺得還是要堅決地回到三級財政。

第二,政府干預過多,參與的事過多。第三,財政分權還是分財?1994年分稅制時的提法,是一級事權對一級財權,現在出臺的文件是說一級事權對一級財力,而財力是可以調控的,調控權在中央。

第四,要切實減少財政供養人口。現在全社會就業形勢不好,大家都要去考公務員。

(二)解決中央和地方關系,要有一套穩定的制度安排。需要實事求是確認并厘定地方政府應當承擔的事權,并且為履行這些事權提供穩定、透明、可持續的財力支持。制度安排也應有立法的考慮,現在中央和地方的財政關系還沒有成法。黨的二十大報告中關于財政講了三條:預算;稅制;轉移支付制度。有關轉移支付制度,實際上是央地之間的關系,這個不解決的話,體制是不能夠穩定的。

(三)政府債務管理。目前政府債種類已很多了,還會繼續發。要有一個專門的地方政府債務的管理安排,要管理發、用、管、還的問題,需要建立一套科學衡量的指標,同時完善管理體系,要設立單獨的金融機構來專門為政府做這個事。

目前地方債問題越來越突出。我曾到日本訪問調研有關地方問題,日本的體制跟我們一樣,也是單一體制,它不允許地方政府發債,而是由中央統一制定額度指標、配合指標,由地方去發。地方政府發行債券,基本上是由專門的金融機構安排。現在日本的地方政府債務資金來自三部分:第一部分是為地方政府發債的專門機構,設在它的內務省;第二部分是在市場上直接發債,像東京都,那肯定沒有問題;第三部分是商業銀行貸款。我覺得我們需要借鑒日本的經驗。

中國解決債務問題,應當說不是很難。為回擊國際上對中國債務問題的攻擊,我們曾經編制了國家資產負債表。中國政府確實有負債,而且近些年債務增長很快,但同時中國政府的資產額也很大,這幾年增長得更快。目前政府資產占全社會資產的30%-40%,其中很大部分是經營性資產、優良資產,因此可以通過資產置換的方式解決當下的債務問題,這應該是可行的。可考慮妥善安排出售部分經營性國有資產,以彌合地方政府的債務空缺。這里涉及部分國有企業的民營化問題,當然需要在政治上和經濟上做好平衡。

(編輯 季節)