海口城市邊緣區(qū)的土地生態(tài)服務價值

李 微,韓姝堯,王 菲,周 鵬

(海南大學 林學院,海口 570028)

在生態(tài)文明建設背景下,城市發(fā)展需要科學考慮區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)安全及生態(tài)系統(tǒng)服務功能完整性[1]。城市邊緣區(qū)是指在土地利用、社會經(jīng)濟、人口等方面同時受到市區(qū)和鄉(xiāng)村影響,經(jīng)濟發(fā)展不平衡、結構復雜化的城鄉(xiāng)間帶狀區(qū)域[2]。該區(qū)域土地利用活躍多樣,供需矛盾集中,是城市發(fā)展的前沿地帶。現(xiàn)階段,我國城市邊緣區(qū)的研究以城鄉(xiāng)規(guī)劃為主,缺乏生態(tài)保護和可持續(xù)發(fā)展研究[3]。十九大報告指出“人與自然是生命共同體”,城市生態(tài)用地保護和可持續(xù)發(fā)展逐漸成為探究熱點。

海南省是全面深化改革開放試驗區(qū)和國家生態(tài)文明試驗區(qū)的雙重試點省份,其省會海口市面臨協(xié)調區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和生態(tài)建設的任務艱巨,海口城市邊緣區(qū)更是成為海口市土地供需矛盾的集中點。目前,關于海口市生態(tài)用地的研究集中在時空變化[4-6]和格局優(yōu)化兩方面[7-9],其中生態(tài)用地格局優(yōu)化多基于單一時相遙感影像,以最小耗費距離模型構建生態(tài)安全格局。如余宇晨等[7]采用2019 年遙感影像,以最小耗費距離模型和克里格差值法分析了海口市空間格局優(yōu)化途徑;陸禹等[8]采用拼接后的海口市秀英區(qū)遙感影像,以最小耗費距離模型和粒度反推法探討海口市秀英區(qū)生態(tài)格局的優(yōu)化措施;琚青青等[9]基于2017 年海口市遙感影像,以最小耗費距離模型構建海口市邊緣區(qū)生態(tài)安全格局。基于單一時相遙感影像和以生態(tài)優(yōu)化為單一結果導向的城市生態(tài)用地研究存在一刀切問題,缺乏考慮城市生態(tài)用地時空演變規(guī)律和土地政策對城市邊緣區(qū)空間形態(tài)的關鍵影響作用[10]。生態(tài)用地優(yōu)化的研究方法多樣,其中灰色線性規(guī)劃模型[11]更能克服生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)中存在著的很多不確定的、模糊因素,考慮到生態(tài)用地時空演變規(guī)律和土地政策等多種影響因素,更適用于目前處于政府引導階段[3]的城市邊緣區(qū)的國土空間規(guī)劃研究。現(xiàn)階段,關于ESV 的研究多側重于大尺度區(qū)域下的ESV 時空變化方面[12],而通過對城市邊緣區(qū)的生態(tài)用地優(yōu)化提高ESV 的研究較少[3,11-12]。因此,研究處于土地政策影響下海口城市邊緣區(qū)生態(tài)用地和生態(tài)系統(tǒng)服務價值的變化及優(yōu)化對海口市可持續(xù)發(fā)展具有重要指導意義。

由于城市邊緣區(qū)具有的過渡性、模糊性、動態(tài)性和復雜性等特征[13],城市邊緣區(qū)的界定無統(tǒng)一標準,遙感影像和模型評價法被廣泛應用于城市邊緣區(qū)范圍界定當中[3,13-14]。目前,我國城鎮(zhèn)化處于穩(wěn)定快速發(fā)展階段,城市空間不斷擴張,城市邊緣區(qū)范圍具明顯時效性,時間越久遠,范圍越小,市區(qū)特性越明顯,研究價值越低。琚青青等[14]以2017 年海口市遙感影像為基礎,選用不透水面指數(shù)構建模型,結合最大熵閾值法界定海口市城市邊緣區(qū),范圍合理,邊緣區(qū)特征明顯。

鑒于此,本研究以2017 年海口城市邊緣區(qū)[14]為研究區(qū),以2005、2009、2015 和2020 年遙感影像為數(shù)據(jù)源,以海口城市邊緣區(qū)生態(tài)用地時空演變規(guī)律、土地政策等因素為約束條件,構建灰色線性規(guī)劃模型,計算ESV 最大值,確定最優(yōu)解下的生態(tài)用地數(shù)量,探討海口城市邊緣區(qū)的生態(tài)用地優(yōu)化,探索海口城市邊緣區(qū)的保護與開發(fā)之路,以期為海口市可持續(xù)發(fā)展和空間規(guī)劃提供理論參考。

1 研究區(qū)概況

本研究基于數(shù)據(jù)的可獲取性,以2017 年海口城市邊緣區(qū)[14]為研究區(qū)(圖1)。研究區(qū)位于N19°31′~20°04′,E110°07′~110°42′,熱帶海洋氣候,以平原為主,總面積66 030 hm2。區(qū)內水資源豐富,物種多樣[15],生態(tài)敏感度高,有南渡江、美舍河和五源河流經(jīng)境內,含玉龍泉濕地公園、五源河國家濕地公園等6 個濕地公園,同時,江東新區(qū)自貿(mào)港試驗區(qū)和國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)坐落于此。該區(qū)域是未來海口市國土空間規(guī)劃的重點區(qū)域,因此開展基于ESV 最大化下的海口城市邊緣區(qū)生態(tài)用地優(yōu)化研究尤為重要。

圖1 海口城市邊緣區(qū)范圍示意圖(來源:www.haikou.gov.cn)

2 研究方法

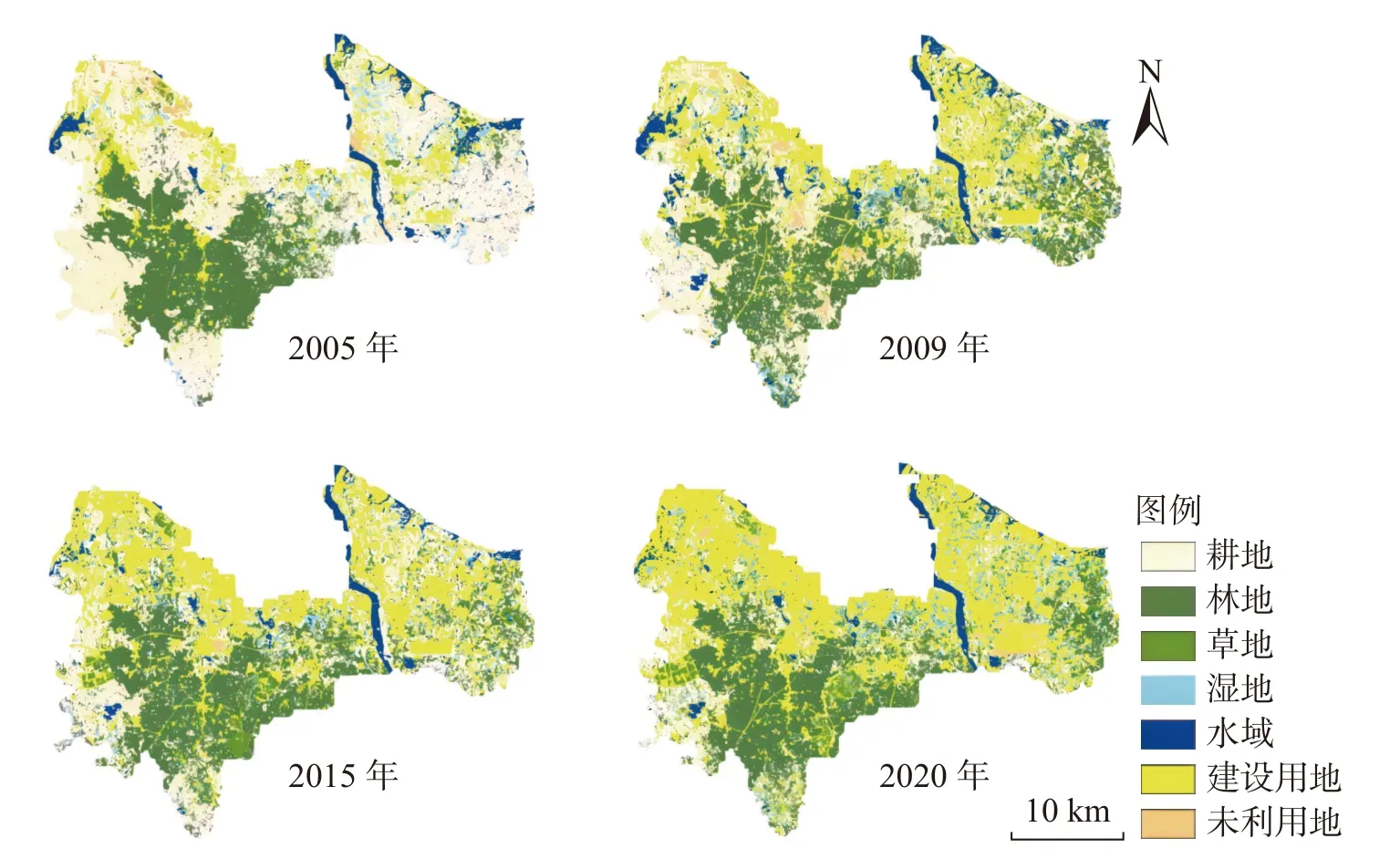

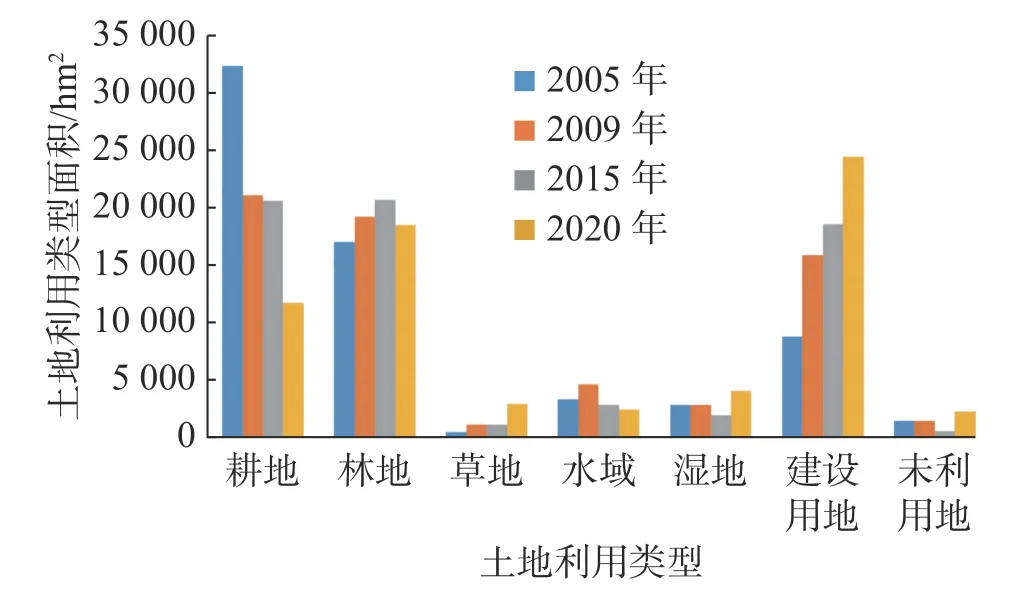

2.1 數(shù)據(jù)來源與處理(1)遙感數(shù)據(jù)。本研究采用研究區(qū)空間分辨率為30 m 的2 期Landsat5 ETM遙感影像(2005、2009)和2 期landsat8 TM 遙感影像(2015、2020)為數(shù)據(jù)源;運用ENVI5.3 軟件對影像進行輻射校正、大氣校正、裁剪等預處理。(2)生態(tài)用地分類。生態(tài)用地指以保護區(qū)域生態(tài)為目標,除人工硬化面外可提供生態(tài)系統(tǒng)服務的土地[16],其劃分主要有土地覆被類型、土地利用程度和二者結合三種角度[17],如張騫等[17]從土地利用角度將重慶市用地分為林地、農(nóng)地、水體、草地和未利用地5 類生態(tài)用地和建設用地。本研究基于研究區(qū)土地利用特點和《土地利用現(xiàn)狀系統(tǒng)GB/T 21010—2017》,參照相關學者的研究[16-18],對遙感影像進行最大似然法監(jiān)督分類,將研究區(qū)用地劃分為林地、草地、耕地、水域、未利用地、濕地和建設用地7 類,得到4 期土地利用類型圖(圖2),其中林地、草地、耕地、水域、未利用地、濕地為生態(tài)用地。基于感興趣區(qū)(ROI)對分類結果評價,卡帕系數(shù)達0.9 以上,數(shù)據(jù)精度評價為優(yōu)。(3)糧食數(shù)據(jù)和社會經(jīng)濟數(shù)據(jù)等。糧食數(shù)據(jù)和社會經(jīng)濟數(shù)據(jù)來源于2006—2019 年的《海口市統(tǒng)計年鑒》和《中國統(tǒng)計年鑒》,永久基本農(nóng)田數(shù)據(jù)來源于《海口市總體規(guī)劃(空間類2015—2030)》,其他相關數(shù)據(jù)來源于政府網(wǎng)站公開信息。

圖2 海口城市邊緣區(qū)土地利用類型分布圖

2.2 生態(tài)系統(tǒng)服務價值評估近年來關于ESV 的研究眾多,其中謝高地等[19]在Costanza等[20]研究基礎上構建的當量因子法,以貨幣形式量化了生態(tài)系統(tǒng)服務功能,是常用的ESV 評估技術之一[4,12,21]。

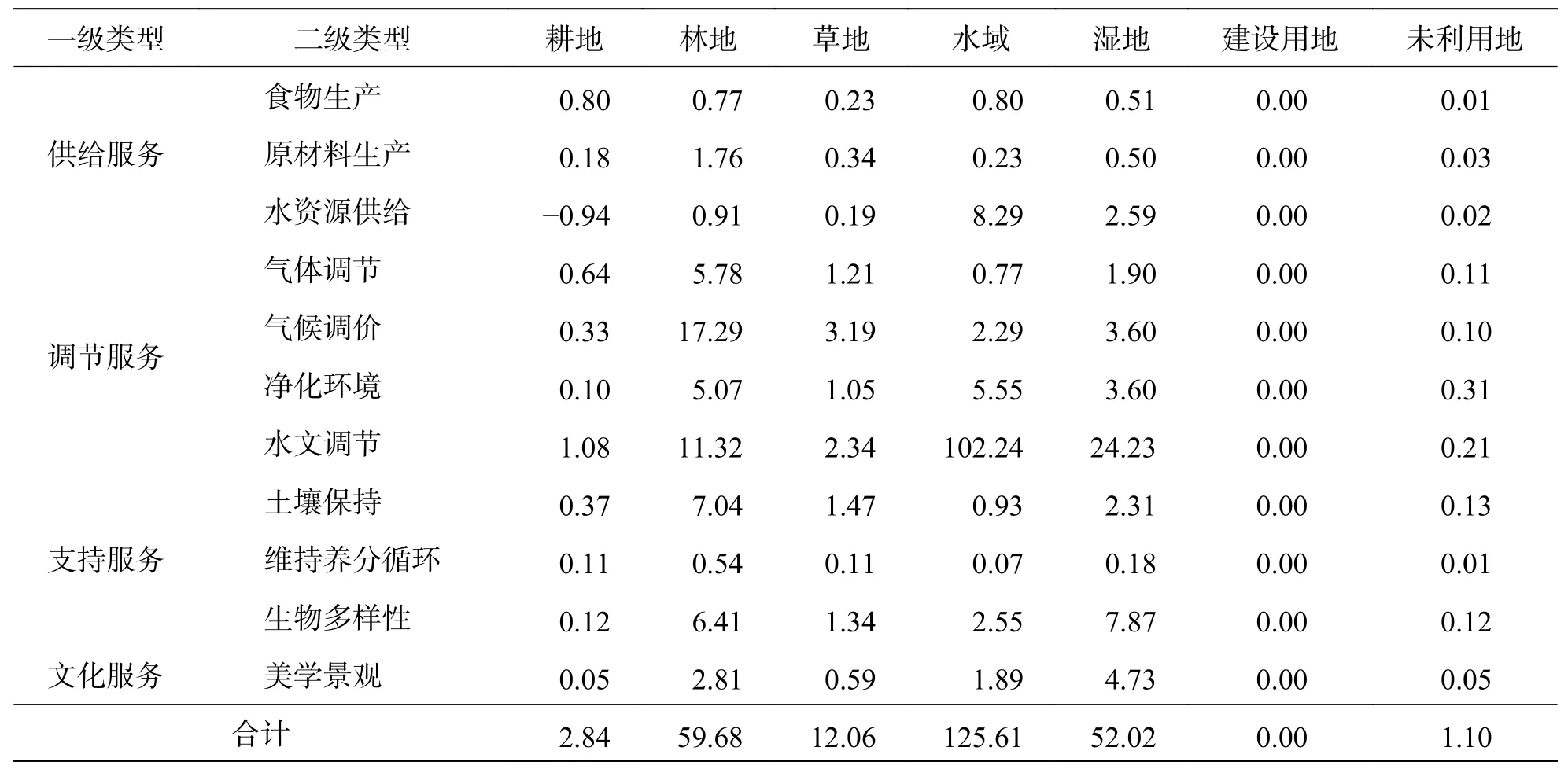

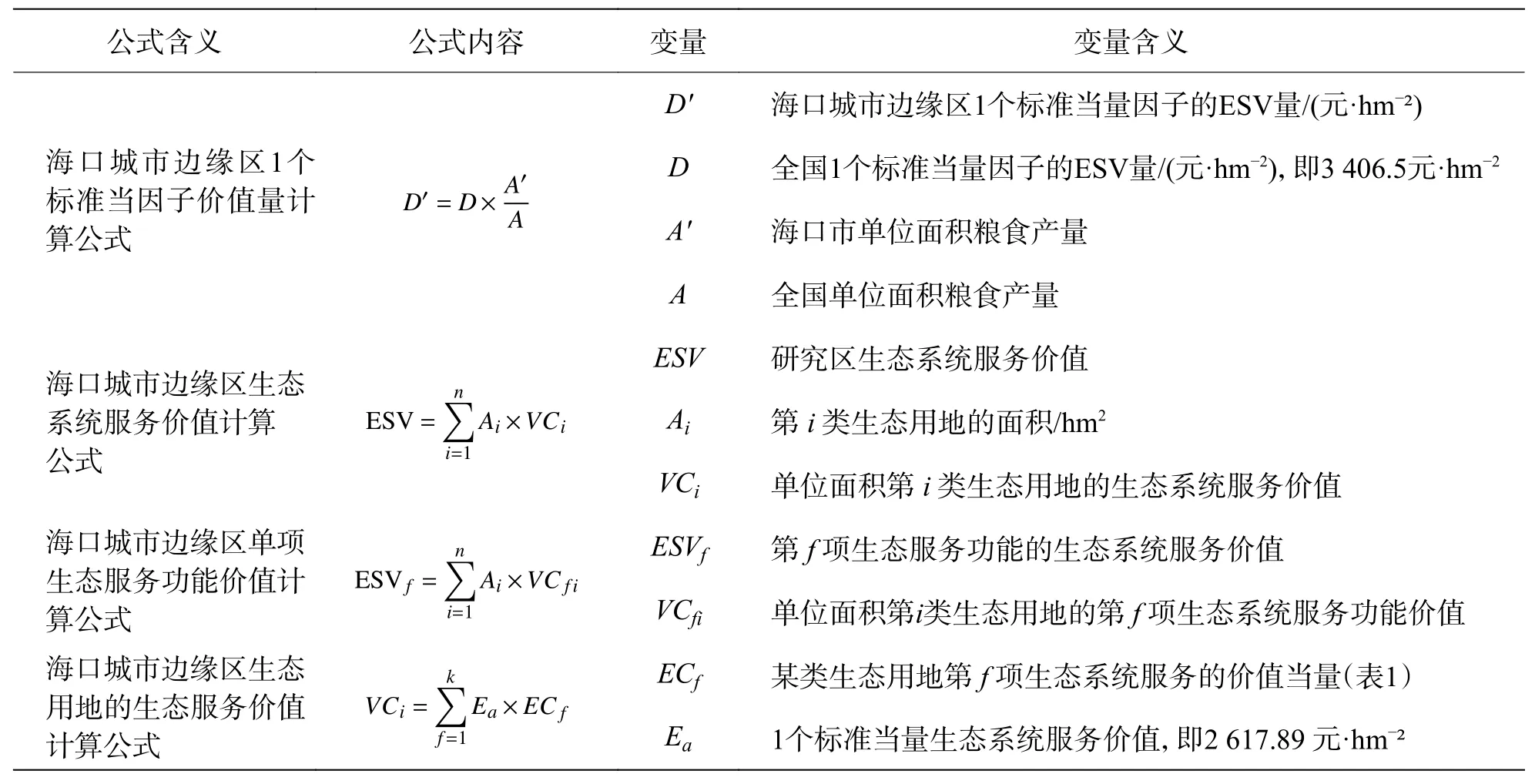

本研究以謝高地[21]構建的全國單位面積生態(tài)系統(tǒng)服務價值當量表為依據(jù),參照喻露露等[4]對海口市生物量因子調整系數(shù)的研究,確定研究區(qū)農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)[22]和林地生態(tài)系統(tǒng)生物量因子調整系數(shù)[23]分別為0.72 和3.03,進而確定了研究區(qū)單位面積生態(tài)系服務價值當量(表1,2)。以2005—2018 年海口市單位面積糧食產(chǎn)量與全國單位面積糧食產(chǎn)量的比值作為逐年修訂系數(shù)[24],計算出1 個標準當量因子為2 617.89 元·hm-2。根據(jù)修正后的標準當量因子和各生態(tài)系統(tǒng)面積計算出研究區(qū)ESV,其中建設用地賦值0。

表1 海口城市邊緣區(qū)單位面積生態(tài)系統(tǒng)服務價值當量

表2 海口城市邊緣區(qū)生態(tài)系統(tǒng)服務價值的計算公式

2.3 灰色線性規(guī)劃模型目標函數(shù)的建立灰色線性規(guī)劃模型適用于系統(tǒng)動態(tài)變化隨機、指示數(shù)據(jù)不確定的情況,可實現(xiàn)在有限資源的情況下,取得最大效益。研究區(qū)深受城市發(fā)展和土地政策的影響,土地利用隨機易變且具有不確定性[25]。因此,本研究依據(jù)研究區(qū)2005、2009、2015 和2020 年生態(tài)用地數(shù)據(jù)(圖3)和相關形勢政策等,以2005 年為基礎年,2025 年為目標年,構建ESV 最大化下的灰色線性規(guī)劃模型目標函數(shù),即以ESV 最大化時的生態(tài)用地數(shù)據(jù)作為研究生態(tài)用地最優(yōu)化結果。對應函數(shù)為:

圖3 研究區(qū)土地利用類型變化圖

式中,f(x)為研究區(qū)ESV,決策變量x1、x2、x3、x4、x5、x6、x7分別對應為研究區(qū)耕地、林地、草地、水域、濕地、建設用地和未利用地的面積。

結合研究區(qū)土地利用情況、社會發(fā)展需求和相關政策等,對決策變量設置以下約束條件:

(1)土地總面積:研究區(qū)總面積不變,即S=66 030 hm2。

(2)耕地: 優(yōu)化后耕地面積等于永久基本農(nóng)田面積。根據(jù)《海口市總體規(guī)劃(空間類2015—2030)》,得到研究區(qū)永久基本農(nóng)田面積,即x1≥9 848.09 hm2。

(3)林地: 林地對于生態(tài)環(huán)境至關重要,優(yōu)化后林地不宜少于現(xiàn)有規(guī)模,即x2≥18 417.87 hm2。

(4)草地: 根據(jù)調研顯示,2005—2020 年間研究區(qū)增加草地主要為人工草地,因此,優(yōu)化后草地以2005 年面積為標準,即x3=494.64 hm2。

(5)水域: 考慮城市用地分配需要,優(yōu)化后水域面積宜在2005—2020 年4 期水域面積范圍內。2009 年海南省降水量比常年值偏多約30%,水域大幅度增多,不具參考性,即2 377.26 ≤x4≤3 273.30 hm2。

(6)濕地:根據(jù)《海口市濕地保護修復總體規(guī)劃(2017—2025 年)》,到2025 年海口市濕地面積增加2 825 hm2。按面積等比例分配濕地面積,得到2025 年研究區(qū)濕地面積,即x5=4 853.52 hm2。

(7)建設用地: 基于4 期建設用地面積數(shù)據(jù)和灰色預測模型GM(1,1)[26],對2025 年邊緣區(qū)建設用地面積進行預測,x6=29 875.89 hm2。

(8)未利用地: 4 期生態(tài)用地數(shù)據(jù)轉移矩陣顯示,研究區(qū)未轉移的未利用地面積為176.94 hm2,推斷到2025 年應至少保留相同規(guī)模,即x7≥176.94 hm2。

3 結果與分析

3.1 海口城市邊緣區(qū)生態(tài)用地變化分析分析土地利用數(shù)據(jù)(圖3)可知:研究區(qū)土地利用主體為耕地、林地生態(tài)用地和建設用地;建設用地和耕地是土地轉移變化的重點;建設用地逐年增加,2009—2015 年間增幅最大;耕地持續(xù)減少,但2009—2015 年間耕地面積近乎不變;林地面積先增后減,2015—2020 年間降幅明顯;2009 年水域面積暫增;濕地先減后增,2015—2020 年間出現(xiàn)爆發(fā)式增長,原有濕地保留占比低;其他生態(tài)用地變化小。

3.2 研究區(qū)ESV變化

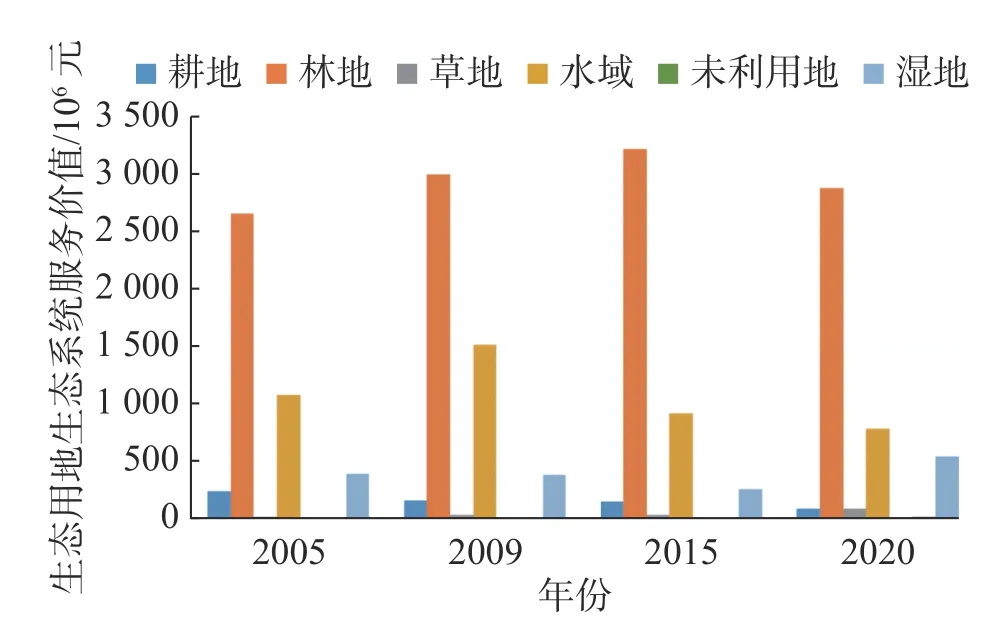

3.2.1 ESV 時間變化計算4 期研究區(qū)各生態(tài)用地ESV,結果如圖4 所示:總ESV 先增后降,共增加9.30×106元;林地、草地、濕地和未利用地ESV 增加,耕地和水域ESV 降低;林地ESV 一直是研究區(qū)ESV 的主體,草地、耕地和未利用地ESV 占比較低。

圖4 海口城市邊緣區(qū)各類生態(tài)用地生態(tài)系統(tǒng)服務價值變化

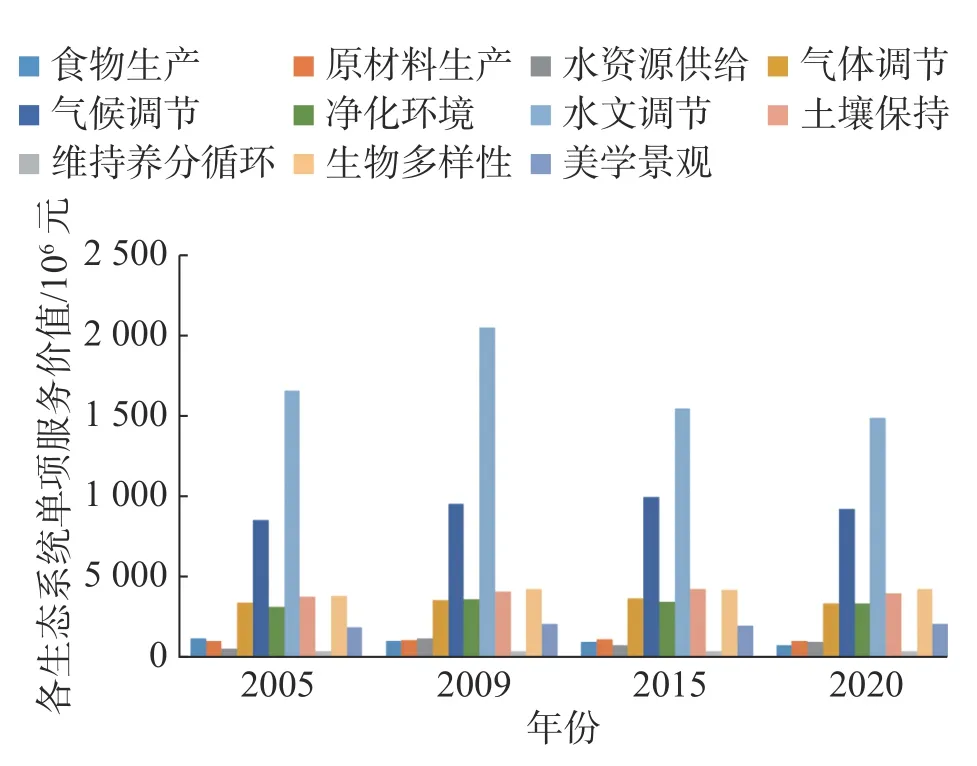

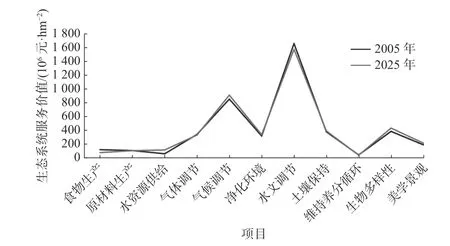

計算4 期研究區(qū)各生態(tài)用地中單項ESV,結果如圖5 所示:單項ESV 中,調節(jié)服務ESV 是總ESV 的結構主體,占比達70%以上,水文調節(jié)ESV 貢獻率最大;水資源供給ESV 變化最快,變化率達83.74%。

圖5 海口城市邊緣區(qū)各生態(tài)系統(tǒng)單項服務價值變化

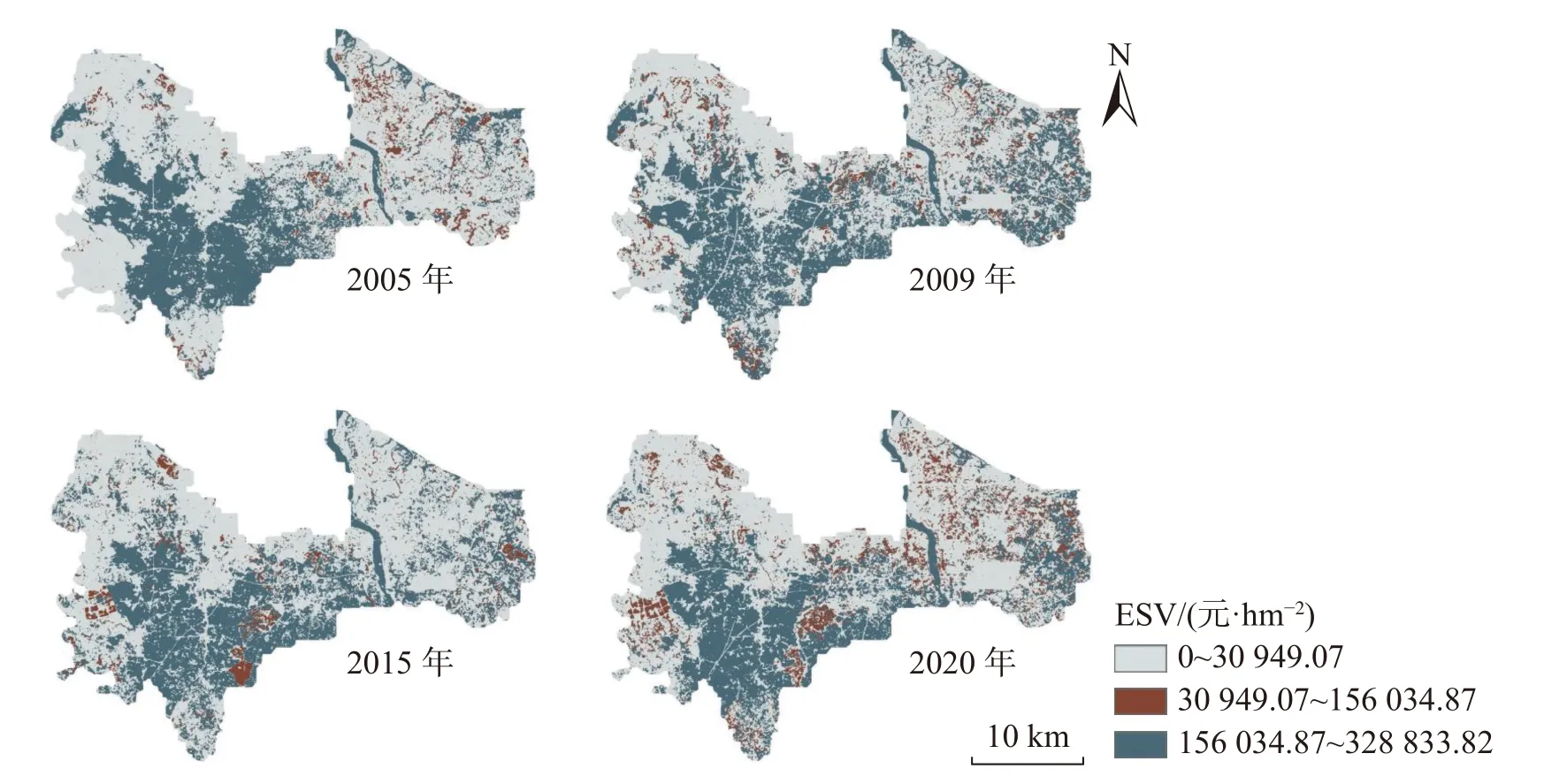

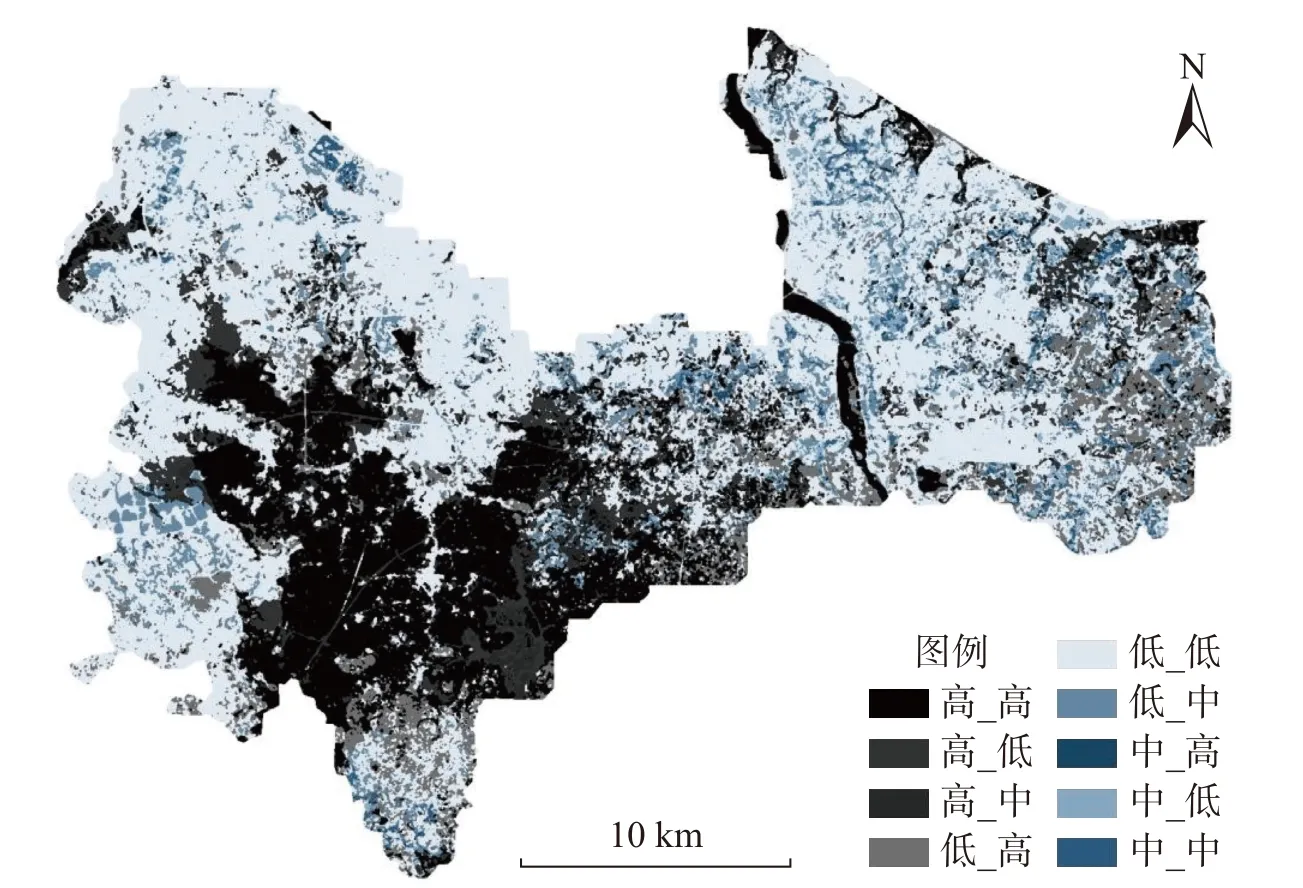

3.2.2 ESV 空間變化利用GIS 軟件將研究區(qū)ESV 值從低到高劃分為3 個等級,得到時空分布圖(圖6),第一等級為0~30 949.07 的低值區(qū),由建設用地、耕地和未利用地ESV 構成;第二等級為30 949.07 ~156 034.87 元的中值區(qū),由濕地和草地ESV 構成;第三等級為156 034.87~328 83元的高值區(qū),由林地和水域ESV 構成。從空間上看,ESV 分布分異界限較明顯,高值區(qū)呈塊、線狀分布,中值呈點狀散布,低值區(qū)呈點塊狀集聚分布;最高ESV 值主要集中在西北部榮山河、中部南渡江、龍泉鎮(zhèn)和龍橋鎮(zhèn)大部分區(qū)域。從時間階段性來看,各等級ESV 分異界限逐漸模糊,空間分布由塊狀逐漸轉向點狀散布,高ESV 值區(qū)逐漸破碎化。

圖6 研究區(qū)ESV 變化空間分布圖

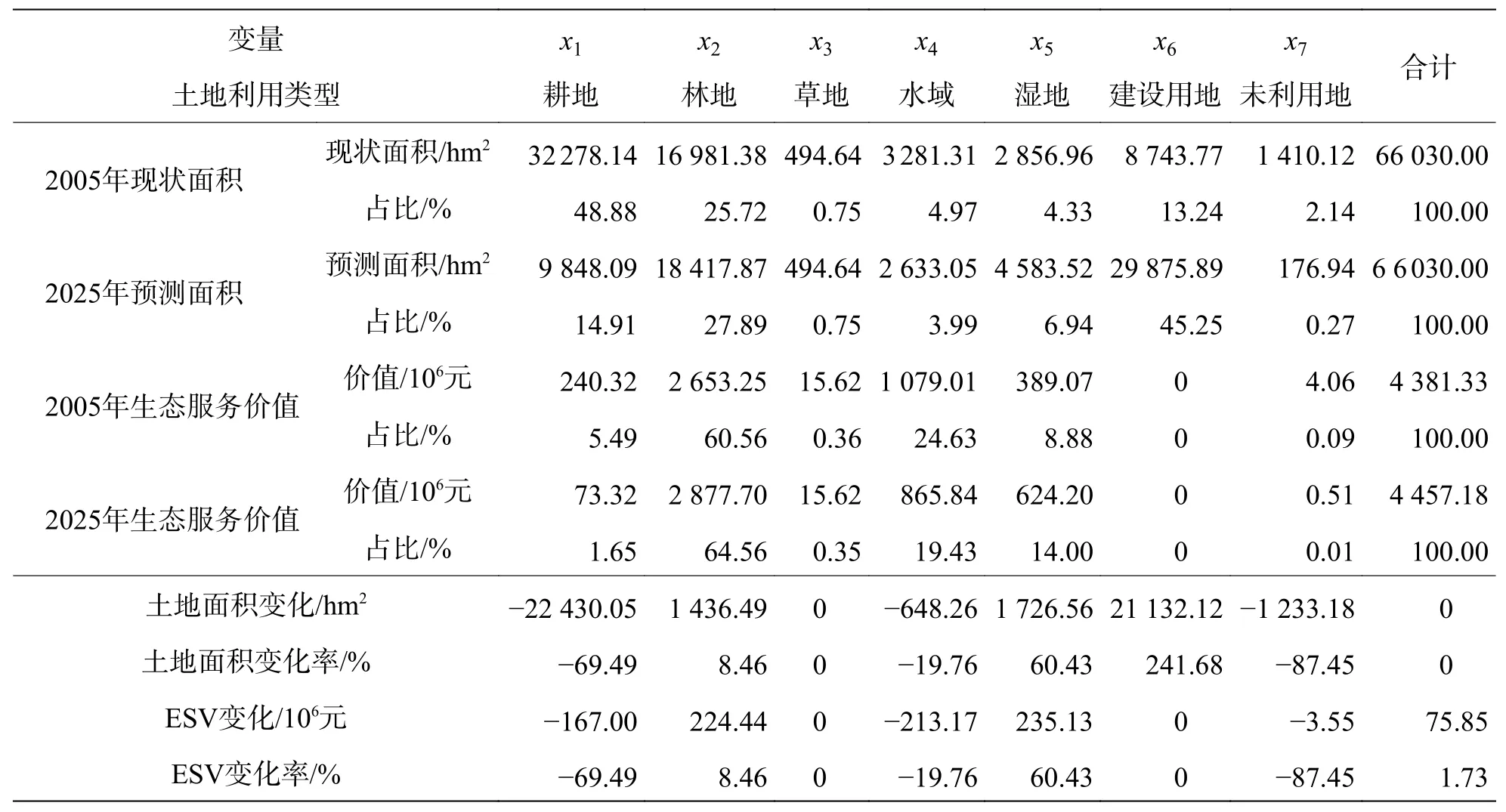

3.3 優(yōu)化前后ESV變化通過Lingo8.0 軟件,對灰色線性規(guī)劃模型求解,得到2025 年研究區(qū)ESV 最大化下的不同生態(tài)用地數(shù)據(jù)(表3)和優(yōu)化前后ESV 變化數(shù)據(jù)(圖7)。結果表明,與2005 年相比,優(yōu)化后:(1)研究區(qū)ESV 為4 457.18×106元,增長1.73%。(2)建設用地、林地是土地利用的主體,未利用地面積最少。(3)建設用地、濕地、林地面積依次增加,耕地、未利用地、水域、面積依次減少,未利用地減幅最大,草地面積近無變化。(4)林地、水域和濕地ESV 是主體;濕地對ESV 增長貢獻最高。(5)單項水文調節(jié)、食物生產(chǎn)ESV明顯減少,單項水資源供給、氣候調節(jié)、生物多樣性ESV 顯著增加。

表3 優(yōu)化前后海口市邊緣區(qū)土地利用及生態(tài)價值變化

圖7 優(yōu)化前后各單項生態(tài)系統(tǒng)服務價值對比

4 討論與結論

4.1 討 論

4.1.1 生態(tài)用地變化根據(jù)4 期土地利用數(shù)據(jù)可知,海口城市邊緣區(qū)生態(tài)用地類型多樣,生態(tài)用地變化活躍,且深受土地政策的影響。2009 年國土資源部提出“保耕地紅線”行動,2009—2015 年,研究區(qū)耕地面積基本保持不變。2014 年國家提出在保障永久基本農(nóng)田不變動的基礎上,允許耕地“占補平衡”,可跨區(qū)域調節(jié)耕地;2015—2020 年,研究區(qū)耕地面積減少,建設用地面積增加。2017 年海口市政府印發(fā)《海口市濕地保護與修復工作實施方案》,2015—2020 年,濕地面積出現(xiàn)爆發(fā)式增長。

4.1.2 生態(tài)系統(tǒng)服務價值時空變化參照相關研究,將研究區(qū)ESV 與之對比。一方面,歐陽志云等[27]認為熱帶森林對海南島生態(tài)環(huán)境重要;隋磊等[28]發(fā)現(xiàn)海南島森林生態(tài)系統(tǒng)是最主要的生態(tài)系統(tǒng)類型。本研究中林地是研究區(qū)ESV 的主體,與歐陽志云和隋磊等的研究結論一致。另一方面,雷金睿等[24]對海南島ESV 評估后發(fā)現(xiàn),1980—2018 年間海南島ESV 總體表現(xiàn)為增長,單項水文調節(jié)、氣候調節(jié)ESV 占比最高,本文中研究區(qū)ESV 近無增長,單項水文調節(jié)ESV 明顯高于其余各單項ESV。由此表明,研究區(qū)水文調節(jié)占比高的水域、林地、濕地面積之和高于海南島平均水平,水文調節(jié)占比低的耕地面積低于海南島平均水平,研究區(qū)ESV 與海南省ESV 差異明顯,研究海口城市邊緣區(qū)生態(tài)用地和ESV 優(yōu)化十分必要。

利用GIS 軟件,處理2005 年和2020 年ESV變化時空分異圖,得到ESV 轉移變化圖(圖8)。根據(jù)ESV 轉移變化的不同,分類討論保護措施:(1)中、高ESV 保持不變的區(qū)域(中-中、高-高)。原有生態(tài)系統(tǒng)保護良好,建議采取不開發(fā)、不干擾、長久保護策略,實時監(jiān)測,定期評估。(2) 高ESV 轉為中ESV(高-中)和低ESV 轉為中或高ESV(低-中、低-高)的區(qū)域,主要是耕地轉為濕地、草地、水域或林地和林地轉為濕地或草地的區(qū)域,經(jīng)調研,此區(qū)域多為范圍廣的林田交織或水田交織區(qū)域。建議限制人為活動,適當采取人為干預,優(yōu)化生態(tài)系統(tǒng),加強生態(tài)修復,定期評估。

圖8 生態(tài)系統(tǒng)服務價值轉移變化圖

4.1.3 土地利用優(yōu)化優(yōu)化后:研究區(qū)ESV 增加1.73%,耕地滿足永久基本農(nóng)田保護線要求;未利用地面積減少;建設用地明顯增加,促進土地集約利用,積極響應海口市發(fā)展建設要求;水域和濕地大幅增加,提高環(huán)境承載力。在響應“山水林田湖草”[29]整體統(tǒng)籌布局前提下,基于ESV 最大化下的生態(tài)用地優(yōu)化使得研究區(qū)ESV 和土地利用程度共增長,找到了開發(fā)與保護相協(xié)調的平衡點。

根據(jù)優(yōu)化結果,筆者建議海口城市邊緣區(qū)繼續(xù)開展生態(tài)文明建設,基于ESV 時空變化的基礎上,實施分類保護,差別化管控措施;在生態(tài)用地優(yōu)化的基礎上,創(chuàng)新集約用地新模式,合理配置國土資源;建立以ESV 評估為主的評估體系,建立全域監(jiān)測體系。

4.2 結 論(1)耕地、林地和建設用地是海口城市邊緣區(qū)主要生態(tài)用地類型;較2005 年,2020 年海口市的建設用地、林地、草地、濕地和未利用地增加,耕地和水域面積降低,原有濕地保留占比低。海口城市邊緣區(qū)深受土地政策的影響,其生態(tài)用地優(yōu)化應在滿足相關政策要求下進行。(2)較2005 年,2020 年的邊緣區(qū)總ESV 近無變化,林地ESV 是研究區(qū)ESV 的結構主體,單項水文調節(jié)ESV 最高。海口城市邊緣區(qū)ESV 變化與海南省ESV 差異明顯。(3)在空間分布上,研究區(qū)不同等級的ESV 分異界限明顯但逐漸趨于模糊,高值區(qū)破碎化問題嚴重,不同等級的ESV 轉移變化明顯。(4)優(yōu)化后研究區(qū)ESV 增加1.73%;濕地決定性地提高了ESV;土地利用程度提高。在保證建設用地面積增長的基礎上,研究實現(xiàn)了海口城市邊緣區(qū)ESV 增長,實現(xiàn)了保護與開發(fā)齊發(fā)展的目標。

本研究運用當量因子法評估了海口城市邊緣區(qū)ESV,借助灰色線性規(guī)劃模型,以ESV 最大化為目標進行生態(tài)用地優(yōu)化。研究仍存在不足,研究所采用的謝高地當量因子法適用于區(qū)域尺度的ESV 評估,不同地區(qū)需采用不同的修正系數(shù)來提高評估精度,且同一生態(tài)用地的差異難以被表現(xiàn)。盡管當量因子法不夠精確,但不影響在同一地區(qū)的不同時間評估結果對比分析[24],亦可以反應ESV 的變化趨勢。但如何更科學、更精準和更快速地對小尺度ESV 評估應當是今后重點研究方向之一。