40年,風箏長線連通世界

劉杰 潘來奎

遇春風,知春意,放風箏是春天最美好的打開方式。4月15日,第40屆濰坊國際風箏會盛大開幕,濱海國際風箏放飛場瞬間熱鬧起來:百米“巨龍”沖入云霄、“復興號高鐵”疾馳蒼穹、艷麗的“牡丹”盛開在云端……紙鳶競舞,“箏”奇斗艷,一張張笑臉于奔跑間充分釋放著活力與幸福。

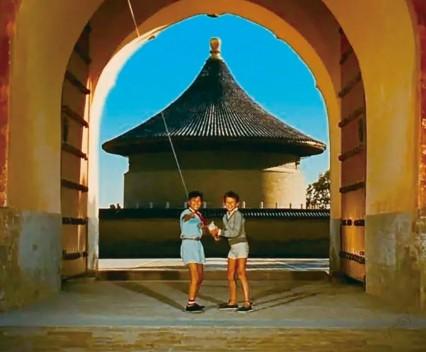

首屆濰坊國際風箏會于1984年“起飛”,從此,一根長長的風箏線讓濰坊走向了世界,也讓世界愛上了濰坊。

四十年耕耘,茁壯成長;四十載孕育,風姿卓然。隨著歷屆風箏會的成功舉辦,濰坊風箏已然成為這個城市毫無疑問的靚麗名片,閃耀在城市的發展中。

更高,更遠,更美好,40年,一座城與一個節的相互成就中,實力強品質優生活美的更好濰坊氣宇軒昂,闊步向前。

節會愈加出彩

最近,社交平臺上,“濰坊風箏把天空變成了海洋”“濰坊天上飛的不是風箏,是想象力”等話題陸續沖上熱搜,熱鬧氛圍從屏幕溢出。這已經不是濰坊國際風箏會第一次出圈,每年的風箏放飛盛況總能在網上圈粉一波,“去濰坊放風箏”也被不少人列入人生必打卡清單。

“我帶來的風箏名字叫‘魚兒與海洋,倡導大家共筑美好和諧地球村,共建人類命運共同體。”來自南非的菲利普·函庭是南非風箏協會理事、開普敦風箏協會會長。今年,他特別制作了表現海上絲綢之路主題的作品參加濰坊國際風箏會。

風箏象征著和平,象征著希望,它載著夢想穿越時空,連起四海之誼。1984年4月1日,首屆濰坊國際風箏會就吸引了美國、日本、荷蘭、澳大利亞、英國、德國等11個國家和地區的18個團隊共185人參加開幕式。目前,已經有72個國家和地區的風箏愛好者不遠萬里前來參加,開幕式觀眾最多時達20萬人,網上風箏會也有50多個國家和地區的風箏愛好者參與。

一只風箏一座城。在濰坊國際風箏會的牽引下,越來越多的人走進濰坊,從大學生到上班族、從老者到兒童,都盡情地享受著放飛的自由與暢快。

先坐列車到濟南,跟同學匯合后再一起轉濰坊,來自四川農業大學的王靜欣說這次的風箏會帶給她太多的驚喜:“原來在濰坊,真的是沒有什么不能飛上天的,簡直太震撼了。”她直言,風箏、大海,還有和樂、肉火燒,這趟濰坊來得太值了!

一城盛會,滿城榮光。40年來,濰坊國際風箏會不僅是推廣風箏運動的舞臺,也成為傳承風箏文化、推進文旅融合、增進國際友誼、促進開放發展的重要平臺。“政府引導,社會參與,市場運作”的辦會機制不僅使風箏會自身發展具有了旺盛的生命力,而且活躍了市場經濟。

比如,本屆風箏會期間搭建起濰坊電商直播大會專屬空間,設置不同行業主題專場直播活動,通過品牌聯動、直播帶貨、網紅互動等形式,極大地促進了市場消費。

在傳承中創新、在創新中提升,創新是風箏會常辦常新的靈魂。40年,濰坊通過風箏會與世界對話,風箏會也于創新中一年比一年精彩,精彩中濰坊越飛越高。

講好風箏故事

“太震撼了,在濰坊第一次見到這么多不同樣式的風箏,我真的是太喜歡了!”4月15日,北京第二外國語學院留學生、來自非洲馬里的張衣笙第一次來參加濰坊國際風箏會,激動之情溢于言表。

“來到風箏會現場我能夠看到不同種類的風箏。”第35屆濰坊國際風箏會開幕式上,國際風箏聯合會副主席、來自荷蘭的漢斯已經是第十三次來參加風箏會了,第一次來參會是2005年。他感嘆,“每一次都能看到濰坊的變化”。

美國風箏愛好者金·希契科克是一名退休生物老師,喜歡各種生物造型的風箏。“來之前我以為濰坊只是一個小鎮,沒想到這么大,而且人們的生活很不錯。”在第35屆濰坊國際風箏會上,濰坊這座城市刷新了她的認知。

風箏會讓濰坊風箏享譽中外。

一段塵封半個多世紀的往事因為風箏而再續前緣。第38屆濰坊國際風箏會期間,紀錄電影《風箏·風箏》上映,以中法合拍電影《風箏》播映60年為線索,通過影片中三位小演員60年后的重逢,講述中法兩國人民友好往來的感人故事。

風箏牽線,讓不同地區、不同國家的文化在濰坊國際風箏會這個大舞臺上美美與共、各美其美。濰坊與風箏水乳交融,風箏會讓濰坊成為世界風箏都、國際風箏聯合會總部所在地以及世界風箏文化交流傳播中心。

在“世界語境”下講好風箏故事。日前,走進東方美術交流展覽中心,作為本屆風箏會系列活動之一的“飛天夢”世界杯青少年繪畫大賽優秀作品展正在這里舉辦。欣賞這些作品,風箏主題鮮明,有的具象栩栩如生,有的抽象美輪美奐,有的大氣磅礴,有的細致入微,160幅風箏畫作令人目不暇接。

從大地飛向藍天,風箏迎風而上,美出一道天際線。風箏會是對濰坊最好的營銷,過去、現在和未來,其旺盛的生命力必將迸發世界的各個角落。

綻放濰坊夢想

濰坊國際風箏會是國內最早冠以“國際”字眼的綜合性、國際性重大地方節會,開創了濰坊節會經濟先河。隨著風箏會規模的擴大,濰坊的發展也令人矚目,從改革開放之初的鮮為人知,發展到目前和190多個國家和地區建立了經濟和文化上的聯系。

一只風箏成就一個產業。40年來,風箏產業持續壯大,形成了較為完整的產業鏈。截至2022年,全市風箏企業600多家,從業人員8萬余人,年銷售額20多億元,產品遠銷歐美、東南亞等50多個國家和地區,占據國內市場份額的80%以上,而在國際市場的份額更是高達85%以上。近幾年,濰坊風箏出口貨值以平均10%左右的速度穩步增長,風箏出口量位居全球第一。

借東風,以會興業、聚商、彰文、促游,為城市代言,給實力強品質優生活美的更好濰坊一個有力支點。2023年舉辦的第40屆風箏會以創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念為引領,統籌“無廢城市”建設與固體廢物管理,首次將“無廢”理念融入濰坊國際風箏會全過程、各領域和各環節,充分發揮減污降碳協同效應,打造“無廢濰坊”城市新名片。

以文明為重心,把風箏會辦成世界各國人民共同參與的狂歡節、展現濰坊文明的大客廳,濰坊一直在努力。

本屆風箏會“線上+線下”同步推進,油畫展、文創展、演唱會、馬拉松、城市定向賽等系列活動和賽事高潮迭起,游山水、攬勝景、品文化,游客可以盡情感受濰坊之美。

40年,小小風箏承載著希望和祝福,將風箏會裝扮得絢麗嫵媚,一次又一次驚艷世界。在濰坊,風箏不僅是一種靜態的藝術現象或娛樂方式,更根植于人們的日常生活當中,具有深厚的生活意義和存在價值。

今年75歲的陳玉林,退休后便致力于風箏文化宣傳,一干就是20年。他在短視頻平臺開設了濰坊風箏文化網上公益課堂,走進社區教孩子們做風箏、放風箏。“風箏是濰坊的名片,我認為有責任身體力行影響和教育年青一代。”風箏對于陳玉林來說,已然成為深刻在骨子里的烙印。

40年,一座城,一個節,一種情懷,風箏這張“金名片”不僅讓本地人欣喜于家門口的文化盛宴,讓外地游客熱衷于走進濰坊,還讓濰坊贏得了各種榮譽和口碑,凝聚起自強不息的精神力量。

而這種精神力量,也必將閃耀智慧的光芒,帶領濰坊人開辟更加美好的未來……

Flying kites in the spring breeze is the most beautiful way to start the spring. With the grand opening ceremony of the 40th Weifang International Kite Festival on April 15, the Binhai International Kite Flying Field becomes lively and boisterous immediately: the soaring onehundred-meter-long “dragon” onto clouds, the galloping “Fuxing High Speed Railway” in the sky, and the blooming beautiful “peonies” in the clouds. Various colorful dancing kites compete each other in the sky while people run on the ground with smiling faces, full of vitality and happiness.

The First Weifang International Kite Festival “took off” in 1984, and from then on, the long strings of kites have led Weifang onto the world stage and the world has also begun to fall in love with Weifang.

The 40-year cultivation ensures its vigorous growth. With the suc- cessful hosting of previous kite festivals, Weifang kites have undoubtedly become a beautiful business card of this city, which shines in the development of the city.

Higher, farther, and Better. The past 40 years has witnessed the mutual accomplishment of the city and the festival. Weifang, as a better city with powerful strength, high quality, and happy life, is confidently moving forward with great strides.