漢語到達路徑型虛構位移事件成立的認知研究

韓曉燕 董雨暢

(大連外國語大學日本語學院,遼寧大連 116044)

對虛構位移最先開展研究的是英語學界,漢語的相關研究較少。

實際上,漢語中也含有豐富的位移表達,且位移表達并非只能用于實際的物理位移。如:

(1)膏藥王的診所,坐落在新河北大街,過了旱橋就是。

(CCLコーパス)

這個例子屬于虛構位移表達,與普通的位移表達不同。原因是,這是任意的移動物在任意的時刻發生的位移,而不是特定位移主體在過去某一特定時刻實際發生的位移。它表示的是在描述某一物體的位置時說話人心中假想的位移過程,松本(1997)將這樣的表達叫作“到達路徑型虛構位移表達”。本文著眼于漢語的到達路徑型虛構位移表達,利用認知語言學的主觀性理論考察漢語虛構位移事件的構成要素,探究其背后的動因。

一、前人研究

在虛構位移表達方面,前人研究大多都集中于共延路徑型虛構位移表達,如晏詩源、李秋楊(2013)[1]、鈴木裕文(2005)[2]、鐘書能、傅舒雅(2016)[3]、石金花(2018)[4]等。考察漢語到達路徑型虛構位移表達的研究不多。石金花(2019/2020)從漢日對比的角度做了考察,但是對于構成位移表達的位移動詞等具體要素的考察還不夠充分,且對于虛構位移表達的成立機制的闡述仍停留在心理掃描和轉喻[5]等理論上,還存在一些難以解釋的語言現象。鐘書能、黃瑞芳(2015)在研究中指出,主觀化是虛構位移表達構式的認知機制[6]。本文也贊同此結論,并在此基礎上以池上(2003)的研究為參考,從主觀性的視點出發,分析漢語到達路徑型虛構位移表達形成的動因。

二、理論框架

1.位移的構成要素

松本(1997)在研究中論述了位移的構成要素。位移過程存在位移主體、位移路徑和位移的持續時間,這是構成位移事件的三個必須要素。而位移路徑又包括起點、經過點和終點,一般來說,我們都是根據比較重要的地點信息與基準物的位置關系來對語言形式進行編碼的。英語主要由介詞來表示這種位置關系。松本(1997)將英語“To”這樣的要素叫作路徑關系要素,“In”這樣的要素叫作位置關系要素,合稱路徑位置關系要素。像“Down”這樣的表示位移方向的要素就被稱為方向性要素。除此之外,如“walk、stride”這樣的表示伴隨位移發生的手部和腳部的活動、位移速度、位移手段等要素,是與位移直接相關的附屬要素,被稱為位移方式。[7]本研究基于松本(1997)的研究,對漢語到達路徑型虛構位移表達的構成要素進行分析和考察。

2.虛構位移表達的定義及分類

Talmy(2000)提出“虛構位移表達”這一概念,并將其定義為“用位移動詞來表示物理上處于靜止狀態的物體的表達”。他把虛構位移表達分成了六種,其中,到達路徑型虛構位移表達表示的是在描述某一物體的位置時說話人心中假想的位移過程。[8]漢語中也經常使用這種表達,但對于漢語到達路徑型虛構位移表達的考察研究仍存在不足。

三、到達路徑型虛構位移表達中的位移動詞

石金花(2019)指出到達路徑型虛構位移表達使用的動詞大多是編碼路徑位置關系或方向性的動詞。[9]在語料庫搜索后發現,編碼位移方式的動詞雖然種類不多,但也不能無視。所以本文根據動詞編碼位移要素的特點,將到達路徑型虛構位移表達的動詞分為“路徑位置關系位移動詞”“方向性位移動詞”和“方式位移動詞”三類進行考察。

1.路徑位置關系位移動詞

漢語經常使用的編碼路徑位置關系的動詞有“穿過、翻越、進入、出、拐彎/拐過、鉆、繞、過去(過了)”。

(2)穿過一條夾弄,夾弄兩邊是兩座工廠倉庫樣的大房子,就到了旱橋底下。

松本(1997)在列舉日語的路徑位置關系位移動詞時提到了使用頻率較高的「離れる」,而在CCL語料庫搜索漢語相對應的動詞“離開”后發現,這樣的例句只有以下兩例。

(3)離開我們不遠,就是它的一個海灣,我們對著那海灣徑自駛去,那海灣又寬闊又進深。

(4)離開這里不遠就是大海,海岸附近有一大群巖石礁,她的父母和姐妹就住在一個巖石小島上。

但需要注意的是,這兩個例句都是從翻譯作品中抽取的,相較于動詞“離開”,使用介詞“離/距離”才是更加地道的漢語表達。因此,盡管“離開”是編碼路徑位置關系的位移動詞,但卻不能用于到達路徑型虛構位移表達中。

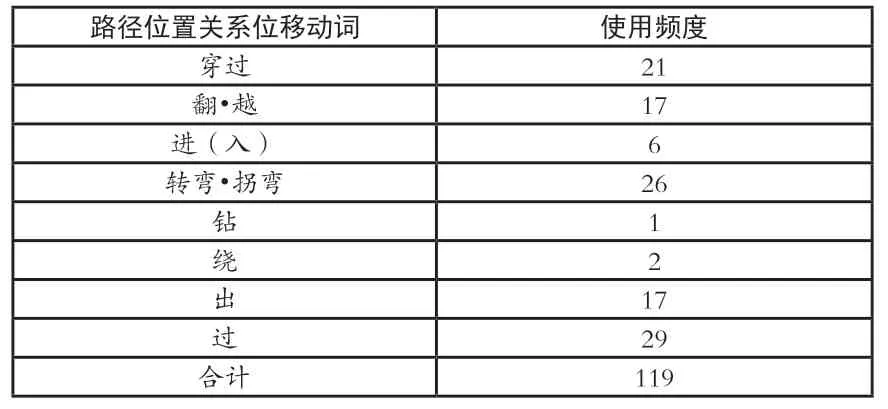

路徑位置關系位移動詞的種類及使用頻度如下表所示。

表1 路徑位置關系位移動詞的種類及使用頻度

2.方向性位移動詞

漢語中常見的方向性位移動詞相對較少,只有“上(去)、下(去)、(方位詞+)行、(方位詞+)去、爬”5個。

(5)下電梯往左,就是掛號室和交費處。

石金花(2019)中將漢日語的位移方式做了對比,認為動詞“爬”是方式位移動詞,但本文認為應該將其視作方向性位移動詞。經查閱,動詞“爬”有以下兩個含義與位移相關。

【動詞】①昆蟲、爬行動物等行為或人用手和腳一起著地向前移動:蝎子~進了墻縫|這孩子會~了。②抓著東西往上去;攀登:~樹|~繩|~山|墻上~滿了藤蔓。[現代中國語辭典(第7版)]

(6)每隔一段路,就有一個通往地面的鐵梯,爬上去就是街邊的陰溝蓋。

在例(6)的到達路徑型虛構位移表達中,“爬”的語義很明顯不是①,而是與日語的方向性位移動詞「登る」具有相似的語義,表示②“往高處去”。這時“爬”的“手腳并用”語義受到抑制,表示移動的方向性(往高的地方去)的語義得到突顯,所以到達路徑型虛構位移表達所使用的動詞“爬”應視為方向性位移動詞。

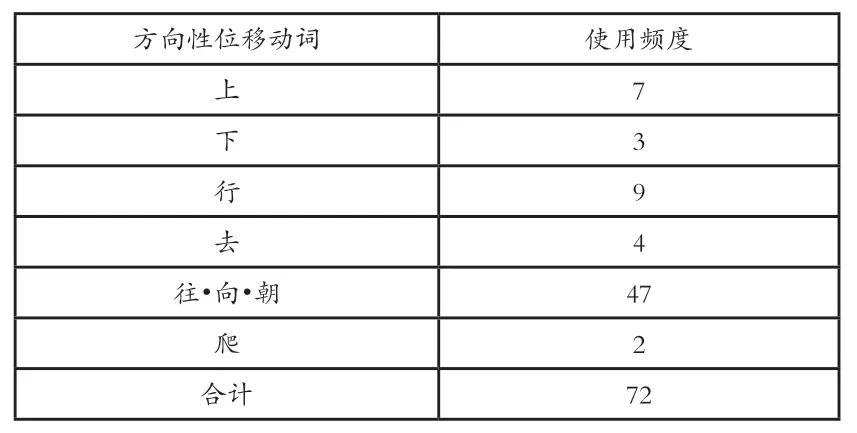

表2 方向性位移動詞種類及使用頻度

3.方式位移動詞

方式位移動詞中,漢語最常使用的是動詞“走”。

(7)只要順著長江,順著這條水路,走了出去,外面就是一個更加廣闊的世界。

除動詞“走”之外,我們還看到了方式動詞“跑”的使用,但本文不將其納入到達路徑型虛構位移表達中使用的方式位移動詞,其理由將在下一節展開論述。

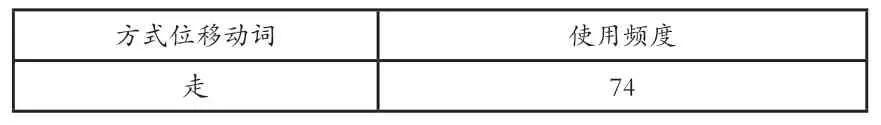

如表3,方式位移動詞雖然只有“走”這一個,但其所占比例卻很大。

表3 方式位移動詞種類及使用頻度

四、到達路徑型虛構位移表達中的位移方式

松本(1997)表示,無論在英語還是日語中,位移方式若不能有助于位置的確定,就不能用于到達路徑型虛構位移表達。如前所述,到達路徑型虛構位移表達雖然不出現具體的位移主體,但卻能夠使用方式位移動詞“走”。其原因就是這時的動詞與主語所表示的物體或地點位置的確定密切相關。

(8)小店就在停車不遠的地方,走一百多米就到了。(CCL語料庫)

(9)?小店就在停車不遠的地方,走就到了。

(10)突然,老樵夫大聲嚷道:‘順著道兒,再走15分鐘就到了。’(CCL語料庫)

(11)?突然,老樵夫大聲嚷道:‘順著道兒,再走就到了。’

可見,如果例(8)和例(10)沒有提示主語所在地點的位置信息的話—即例(8)省去位移距離信息,例(10)省去位移持續時間信息—例(8)和例(10)所表達的位置就變得模糊不清,不能稱得上是自然的漢語表達。因此,當方式位移動詞與“一百多米、15分鐘”等表示位移持續時間和距離等要素結合來明確物體位置時,就可以充當到達路徑型虛構位移表達的位移動詞。

此外,除了“走”,還有使用方式位移動詞“跑”的例句,在語料庫中只檢索到了以下3個例句。

(12)你們勇猛地沖破第一道警戒線,沖到思羅醫院……入了莊稼地,一直往西跑,八十里外就是保陽山。

(13)明天上午,你乘九路公共汽車(到百貨公司門口去乘),一直到底,下車順馬路往南跑半里多路,就是××廠……

(14)跑了相當遠的路程,忽然看清前面是通往桃花溝的坡嶺。楊曉冬心情喜悅了,感到跑出桃花溝去就是平原,到平原開闊地就好說了。

現代漢語詞典(第7版)中,列舉了“跑”與有生物移動相關的4個語義。

【動詞】①兩只腳或四條腿迅速前進(腳可以同時騰空):~動|賽~|~了一圈|鹿~得很快|火車在飛~。②逃走:別讓兔子~了|~了和尚~不了廟。③<方>走:~了幾十里路。④為某種事務而奔走:~碼頭|~材料|~買賣|~關系。

結合上下文分析,例(12)是在緊急時刻所發出的盡快脫離危險的指令,例(14)的前提是認知主體已經進行了持續的長距離奔跑,且有繼續奔跑下去的趨勢,因此這兩個例句都表示“人移動雙腳迅速前進”之義,即屬于語義①。同時應該注意,這種情況下的位移雖然也是說話人心理掃描的過程,但是位移主體是確定的、具體的[例(12)的位移主體是聽者,例(14)的位移主體是“楊曉冬”],這不符合虛構位移表達對位移主體不確定性的限制,因此這兩例不是到達路徑型虛構位移表達的典型例,只能算是邊緣例。

例(13)既沒有奔跑下去的趨勢也沒有緊迫感,相比語義①來說,語義③更為恰當,即這時的動詞“跑”所表達的就是“走”的含義。

除方式位移動詞外,漢語中也經常使用交通工具來說明位移方式,如:

(15)老山骨灰堂在八寶山西面不遠,坐車三五分鐘就到了。

6.從主觀性的角度分析漢語的到達路徑型虛構位移事件的構成要素

首先,到達路徑型虛構位移表達中各類位移動詞的使用頻率排序如下:

路徑位置關系位移動詞(44.9%)>方式位移動詞(27.9%)>方向性位移動詞(27.2%)

漢語使用最多的是路徑位置關系位移動詞,方式位移動詞的比率超過了方向性位移動詞,約占整體的三分之一,可以看出漢語有對位移方式進行具體描寫的傾向。

其次,在描述位移方式時,漢語常使用位移動詞“走”,而動詞“跑”雖然也是常見的方式位移動詞,但不能用于到達路徑型虛構位移表達。方式位移動詞的種類雖少,但“走”的使用頻度卻是最高的。此外,交通工具的使用彌補了位移動詞種類的不足,豐富了位移方式的編碼模式。

松本(1997)的研究表明,日語中使用最多的是路徑位置關系位移動詞,方向性位移動詞次之,而方式位移動詞的使用頻率最低。池上嘉彥(2003)指出日語是主觀性較強的語言,多從認知主體的視點出發識解和編碼事件。[10]日語多使用編碼路徑位置關系和位移方向的動詞[11],就是因為日語采取“狀況內視點”,認知主體處于位移事件的狀況之內,根據主體的自身體驗,從起點位置出發,沿著路徑動態地向前推進,描寫路徑位置信息和方向信息就突顯了位移主體與空間場所之間進行互動的識解模式。由此可以判斷,相比于日語,漢語屬于“狀況外視點”,在對終點位置進行定位時,側重于描寫具體的位移方式,呈現的是一種靜態描寫的特點,因此漢語的主觀性相對較弱。

結語

本文從位移動詞和位移方式兩個方面考察了漢語的到達路徑型虛構位移表達,漢語中最常用的位移動詞是路徑位置關系位移動詞,方式位移動詞只有動詞“走”,但其使用頻度超過了方向性位移動詞,位居第二。此外,交通工具的表達豐富了位移方式的編碼模式。最后,本文從主觀性的視角分析了漢語到達路徑型虛構位移表達的認知機制,分析發現,相比于日語,漢語更傾向于“狀況外視點”,即認知主體處于認知情景之外,在描述虛構位移的位移過程時,從客觀的角度對位移方式進行具體的刻畫和描寫,這種差異說明了漢語的主觀性相對較弱。今后將把到達路徑型虛構位移表達的位移路徑和位移的持續時間、距離等要素也納入考察范圍,用主觀性的理論深入分析和探究其背后的認知機制。