基于溝通矩陣評估的無口語孤獨癥學生個案研究

胡琪珍

【摘 要】 溝通矩陣是溝通障礙者使用輔助溝通系統前重要的評估工具,它兼具功能性與發展性的干預目標指引、評估快捷精確、以數據驗證成效、敏感度高、一致性強等特點。本研究以一名8歲無口語孤獨癥學生為研究對象,選擇溝通矩陣為評估工具,評估學生當前的溝通能力,根據評估結果擬定個別化干預目標和方案,在學校情境中給予學生輔助溝通支持,提高學生的溝通能力。

【關鍵詞】 孤獨癥;溝通矩陣評估;輔助溝通支持

【中圖分類號】 G764

溝通矩陣(Communication Matrix)是評估個案早期溝通發展水平的重要評估工具,它引導評估者根據對個案的觀察來回答一系列的問題,快速又精確地評估個案目前的溝通階層、方式和需求,提供的架構可以幫助評估者找到適合個案表達自我的溝通途徑,確立未來的干預目標,并追蹤個案的溝通技能進展。[1][2][3]溝通矩陣不僅重視評估個案的溝通能力,還會通過個案是否使用多種行為與他人進行溝通來評估干預進展。

溝通矩陣涉及的溝通形式包括使用任何的輔助溝通系統(圖畫系統、電子裝置、語音輸出系統、點字、3D符號等)、符號前期溝通(聲音,手勢、眼神注視、臉部表情等肢體語言)以及典型的溝通(語言表達),這與輔助溝通系統所主張的溝通行為、溝通功能理念是一致的。本文以一名8歲無口語孤獨癥學生為個案,探索溝通矩陣評估在學校情境中如何為學生提供有效的輔助溝通系統干預。

一、個案基本情況及問題

小明(化名),8歲,男,3歲時被醫院診斷為重度孤獨癥,現就讀特殊教育學校一年級。小明的語言理解能力有限,需要結合實際情境提示后才能理解簡單句、常用語匯;他能模仿簡單的手部動作,如拍手、揮手;也能指認常見物品的圖片。小明沒有口語表達能力,不能模仿發音,僅會用目光注視、少量動作和用手指點表達需求,需要為其建立替代的溝通途徑。小明喜歡追逐的游戲,會用注視來要求繼續活動。

二、基于溝通矩陣評估的干預過程

(一)解讀溝通矩陣圖

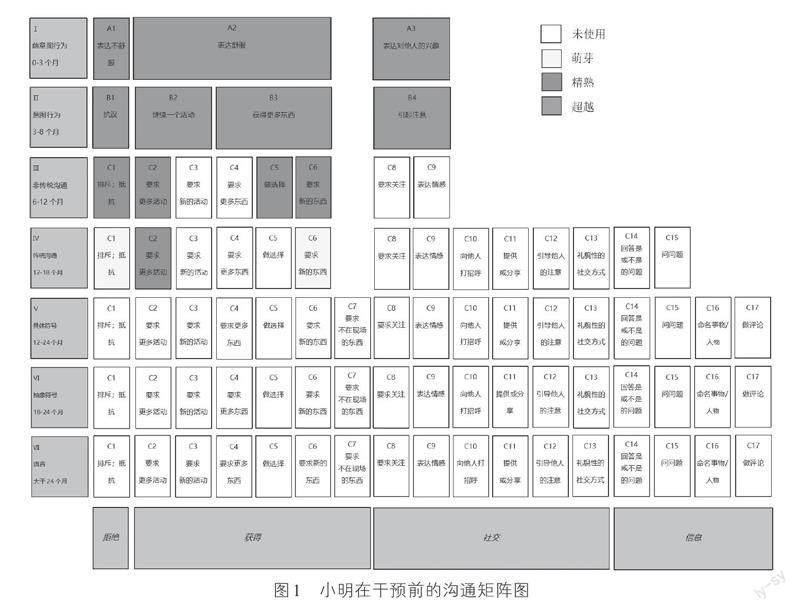

溝通矩陣的縱軸是初期溝通階段的七個發展階段,橫軸是溝通的四大目的(功能、原因),將溝通的階層與溝通的目的相對應,形成一種矩陣關系,矩陣中每格分別代表個人所表達的24個特定信息。溝通矩陣可以評估小明在表達特定溝通信息時所用的行為類別的精熟程度。矩陣中有80個格,每格行為類別精熟程度評分標準為:0(未使用)、1(一個或多個正在萌芽中的行為)、2(一個或多個精熟行為)。學生有意圖溝通是關鍵,階層一、階層二屬于無意圖溝通行為,如果學生已超越此階層,則每格評分為2(超越)。根據計分規則,圖1為小明干預前的溝通矩陣圖,他的溝通矩陣評估得分為7×2(超越)+5×2(精熟)+2×1(萌芽)=26分(26/160=16.25%)。

(二)分析溝通矩陣評估

通過小明干預前的溝通矩陣圖,筆者算出每個階層表達溝通的百分比:階層一、階層二為100%,階層三為50%,階層四為21.43%,階層五至階層七為0%。不同階層的百分比顯示小明的溝通發展階段主要處于階層三,此階層屬于有意圖的非傳統溝通、符號前期溝通(沒有使用任何類型的溝通符號),包括身體動作、發聲、面部表情和簡單的手勢等“非傳統”溝通行為,隨著小明年齡的增長,這類溝通行為在社會上是不可接受的,如他用手觸摸屁股表示要上廁所。這個階段發生在普通兒童年齡6至12個月。需要注意的是,小明的溝通發展階段也有部分處于階層四,此階層屬于有意圖的傳統溝通、符號前期溝通,包括用手指示、點頭或搖頭、揮手、擁抱、將視線從某個人身上移轉到想要的物品上等“傳統”溝通行為,這類溝通行為在社會上是可接受的,且在小明的成長過程中會一直使用它。這個階段發生在普通兒童年齡12至18個月。此外,目前小明用于交流的行為類別:身體動作(用手拉、靠近、推開)、面部表情(開心、困惑、難過)、眼神(看向溝通對象)、簡單的手勢(拿起物品)、傳統的手勢和聲音(用手指物品并發出聲音)。

(三)擬定溝通干預目標

筆者根據溝通矩陣評估的結果,先確定小明的總體發展階層目標,再確定所需發展階層的具體項目技能目標及特定的溝通行為與內容。

為擴展小明的溝通功能,筆者設置了五個干預小目標,它們分別為:使用目光注視或用手指示要求更多的活動;使用目光注視、用手指示要求更多的物品;使用目光注視、用手指示做出選擇;使用目光注視及面部表情表達開心,分享愉快的情感;用揮手或打招呼表達你好或再見。

此外,筆者針對小明在階層三和階層四出現的表達溝通功能,搭配具體的目標符號使用,并教授具體符號和指示物之間的一致性。小明的溝通功能目標主要是用圖卡要求更多的物品以及向教師回應“是什么”“你要什么”“你要玩什么”等提問。

(四)制訂及實施干預

筆者根據干預目標擬定的干預內容包括日常溝通需求和課堂學習回應兩個方面。筆者選用的溝通符號包括非輔助(目光注視、用手指示)和輔助(圖卡),溝通輔具為圖卡,并用顏色區分不同類別的圖卡,小明用掛繩將圖卡帶在身上,隨時可用,還可以在學校日常活動中多次練習。

在學校的自然情境中,筆者將輔助溝通系統融入學校例行性、計劃性的活動中,在促進小明參與學習的同時,也有利于輔助溝通系統的維持與泛化。筆者詳細了解小明在校日常活動后,選擇三個時間段加強小明使用輔助溝通系統的機會。第一個時間段是課堂教學活動,教師時刻關注小明的溝通需求,增加相應的圖卡,并教他運用圖卡表達需求,實現溝通功能。第二個時間段是課后休閑活動,教師在了解小明喜歡玩具后,提供了多樣的玩具或活動選擇并自然地呈現,引導小明使用眼神、手勢等非語言動作表示想再玩一次。第三個時間段是點心時間,教師引導小明使用圖卡選擇喜歡的食物或飲品。

教師在干預實施的過程中需要注意三點,一是確認小明一日活動中的溝通需求,依據他的認知能力確定溝通使用的圖卡內容和形式,制作溝通圖卡。二是一對一輔導小明使用溝通圖卡,如筆者給小明看他喜歡的零食并問:“你想要什么?”小明用手觸碰零食后,筆者提示他指點對應的圖卡,再給他零食,之后逐步撤離提示。三是在一日活動情境中,小明使用圖卡來溝通和回應后,筆者及時給予強化。

三、干預效果及反思

小明在使用輔助溝通系統之后,增加了有意圖的溝通行為及對符號的了解,也熟練掌握了用手指認圖卡的方式表達需求,干預后的計分為7×2(超越)+9×2(精熟)+11×1(萌芽)=43分(43/160=26.88%)。通過梳理個案干預,筆者有幾點思考。

首先,在干預目標指引上,溝通矩陣將初期溝通與溝通的四大目的有效結合,提供了明確的干預目標指引,在符號運用方面做縱向發展性目標設置,在溝通目的上做橫向功能性目標拓展。

其次,在干預效果評估上,以數據量化評估結果,通過前后評估數據對照,檢驗干預成效。小明在學校自然情境下通過三個月干預,其溝通能力的提升可以通過溝通矩陣評估數據的對比體現出來。評估時長一般在半小時內。

最后,溝通矩陣從社會語用的視角聚焦學生日常生活交往的運用,強調個人優勢,符合孤獨癥學生的學習特點與需求。同時溝通矩陣與輔助溝通系統干預強調的溝通功能一致,并與輔助溝通系統干預提供的各種非口語溝通途徑的干預方法也一致。

參考文獻:

[1]盛永進.溝通矩陣:語前孤獨癥譜系障礙兒童早期干預評估及應用[J].現代特殊教育,2019(15):12-19.

[2]盛永進.多重障礙學生溝通技能的評估[J].現代特殊教育,2018(19):23-27.

[3]HATEGAN C.B,TALAS D.Communication matrix-an assessment tool used in a case of autism spectrum disorders[J]. Procedia-social and behavioral sciences,2014(4):169-173.

(作者單位:廣東省廣州市番禺區培智學校,511450)