聚焦核心素養 合理創設情境

劉吉輝

基于對小學數學教學中情境模式應用要求的總結,圍繞核心素養下的小學數學情境教學策略展開研究,指出可以通過創設游戲情境、實踐情境、生活情境、故事情境、問題情境的手段,切實推進小學數學教育發展,落實核心素養培養目標。

一、小學數學教學中合理創設情境的價值

(一)以多種情境表征方式增強學生的學習體驗

情境表征會通過所創設的不同類型情境而呈現出類型各異的表征方式,并且其也常常關乎學生進入學習情境的投入程度及狀態,若能采用多種情境表征方式,必然能夠增強學生的學習體驗,從而有效提升教學效果。如此,教師對情境表征的利用便成為關鍵。教師需要通過向學生提供任務支架的方式,幫助他們于情境當中進行表征的感受與體驗,而這對教師的教學組織能力、實施手段以及教學經驗有著較高的要求。[1]在教學中,教師根據學生學習情況和情境類型進行場景展示方法的選擇,以便把各種情境的功能和特點充分發揮出來。比如,多媒體情境的創設能夠運用影像、照片等展示方法,調動學生的聽覺、視覺、肢體等,進而充分吸引學生的課堂注意力,最終促進其數學建模思想、抽象概括能力等方面的發展。

(二)以創設情境類型典型增強學生學習的熟悉感

具體情境類型的選擇與創設,需要教師依據學生認知及具體的教學內容而開展。恰當的教學情境能夠大大激發學生的學習興趣,并且有利于學生學習效果的提升。課堂教學中的情境類型十分豐富,且不同類型情境有各自突出的特點。小學階段,教師應當關注生活情境與活動情境的創設,理清生活情境的真實性、適應性、典型性等特點,理清活動情境的操作性、思考性、趣味性等特點。[2]另外,情境素材的類型選擇與教學情境的創設有密切的聯系,不同類型情境的素材來源具有交叉共有性與差異性。它需要教師在教育教學過程中長期積累,并根據教學內容與學生需要進行有效的積累與篩選,同時也需要掌握一定的技巧、方法和途徑。

(三)以提升情境效能運用有效優化教學環節

就情境的實際效用來看,其在不同的教學環節會產生不同的效果。像課堂導入環節,情境的運用多為營造良好的課堂氛圍,從而調動學生的學習興趣。而學生的學習興趣又是影響課堂教學效果及調動課堂節奏的關鍵要素,對此,教師應當依照學生已有經驗及具體教學任務來進行情境的創設,以持續誘發學生的學習激情與欲望。在課堂教學環節,針對概念教學,要注重對學生抽象思維的培養,使其能夠對數字、符號等做到很好的感知;需要合作探究的知識內容則需注重生生、師生間的互動,這不但強調學生的主體作用,還要使其通過參與學習活動而逐漸具備探索疑難和獲取新知的能力。到了鞏固應用的環節,教學重點則是對知識的建構與應用,要引導學生借助課堂上所學的知識來解決問題,培養其知識遷移能力。[3]

二、聚焦核心素養,創設合理情境

最新的小學數學課程標準明確了數學學科在人類文明發展中的價值,其在促進學生創新思維、理性思維發展中具有無可比擬的優勢。基于小學數學學科特點,面對核心素養培養的目標,小學數學教師在優化課堂教學時,不僅要關注學生的數學知識掌握情況和應試技能,還應在教學中培養和提升學生的數學思維以及觀察能力、知識應用能力、探究能力等多方面的素養,以真正實現促進小學生全方位發展的目標。面對這一全新的教學要求,教師只有圍繞數學核心素養創設合理情境,加強課堂教學改革,體現學生主體性,才能促進數學核心素養培養的落實。

(一)基于游戲的情境創設,激趣勵學

喜歡游戲是學生的天性,因此,基于游戲的情境,既能夠激發學生的參與動力,又能夠幫助學生掌握數學知識。將游戲融入小學數學知識教學中,可以更好地激勵學生學習和探索,深入掌握數學知識,培養學生的思維能力和創新能力。小學生好奇心強,且天真,對事物的接受以直觀體驗為主,因而當面對煩瑣、抽象的數學知識時,總是感覺無從下手,甚至覺得無聊、枯燥,這將傷害他們的學習積極性。針對這種現象,小學數學教師必須重視學生學習積極性的調動,積極通過活動來完成課堂環境的創建,做到寓教于樂。[4]如針對“1~5的認識和加減法”有關知識的學習,教師可以創設“買鉛筆”的活動情境,把班內的學生合理分為幾個小隊,讓他們各自擔任售貨員和顧客參與到情境當中。要求每個人購買的鉛筆支數在1~5支之間,且每組購買的總數為8支。學生通過經歷整個過程,不僅能夠進一步增強對1~5的認識,還能學會5以內的加減法。角色扮演的方法,可以增強情境的真實性,從而達成更好的教學效果。另外,在情境教學的開展過程中,教師要積極承擔起指導學生探究知識的責任,如某位學生出現鉛筆購買數量錯誤的情況時,教師可以給予適當的提醒:“你確定買這么多嗎?你知道其他同學都分別買了多少支鉛筆嗎?”以此讓學生及時認識到自己的問題,培養他們的反思能力與邏輯思維能力。

(二)基于實踐活動的情境創設,培養實踐能力

“實踐出真知。”只有引導學生更多地參與到實踐活動中,才能幫助他們真正獲取知識。縱觀傳統小學數學教學,我們可以發現,之所以存在課堂教學效率較低的情況,不可忽視的原因之一就是教學的實踐性不足。浮于表面的課堂教學并不能讓學生將新學到的知識運用到實際問題的解決當中,進而也就無法促進其知識遷移能力與解決問題能力的提升。對此,小學數學教師可采用創設實踐情境的方式,讓學生真切經歷學習體驗,進而更為深入地理解數學知識,同時發現實踐活動與數學知識的緊密聯系,并最終轉化為學習動力,為以后的數學學習奠定良好的基礎。如針對“認識人民幣”相關內容的教學,教師可向學生仔細介紹不同面值人民幣的特點、真假辨別方法等,讓學生掌握人民幣的基本單位“元、角、分”,幫助學生認識人民幣的面值和換算規律。其間,還可選擇一部分學生上臺辨別不同面額的人民幣,同時學著介紹其特點,以培養學生的觀察能力、語言表達能力與正確的價值觀。隨后,教師讓學生開展等價交換的實踐活動:一位同學拿出一張5元或10元的人民幣,與其他同學進行交換。這樣就能讓學生在交換活動中感受人民幣元、角、分之間的具體換算規則,強化學生對人民幣的理解,進而培養學生的自主學習能力和探究能力,提升學生的數學素養。在整個活動過程中,實踐情境增強了課堂教學的新奇性,增強了課堂教學的互動性,而教師也通過系統的知識講解確保了課堂教學的全面性和秩序性,提升了教學效率與教學質量。

(三)基于實際生活的情境創設,學以致用

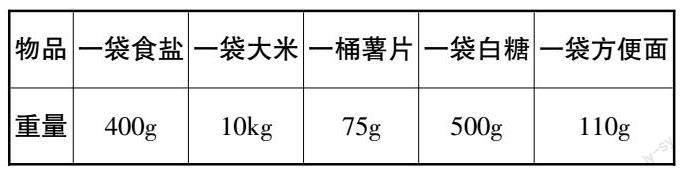

實際生活與數學知識有著密切的聯系,因而小學數學教學也不可脫離現實生活而進行。伴隨核心素養理念的提出,培養學生的思維能力成為新的教學目標,強調教師在“授人以魚”的同時能夠“授人以漁”,那么便可以借助學生熟悉的日常生活場景創設教學情境,并以此培養學生的思維能力。關于這一目標的實現,教師可以在運用情境教學法的過程中,就學生日常熟悉的、喜聞樂見的生活場景展開具體情境的創設,這樣能使學生的數學思維與生活思維很好地聯系起來,進而產生強大的知識遷移作用,最終在促進學生思維能力提升的同時,提高教學效率。如“克與千克”相關內容的教學,這屬于計量單位的范疇,在我們的日常生活中十分常見,若小學生經常跟隨家長購物或是自主購物的話,便能夠積累相關的生活經驗。基于對現實情況的考慮與掌握,可以創設以下生活化情境:“同學們,老師想晚上回家熬一點蓮子桂圓粥喝,現在要去超市購物,大家能幫我稱稱這些原料的重量嗎?”接下來教師在課堂上布置好相應的物品,包括計量秤及桂圓、蓮子、糯米若干,模擬出一個“小型超市”,要求學生分別稱出桂圓200g、蓮子150g與糯米350g。同時,教師也可以給學生布置課后作業,讓學生從生活中找出一些能用克與千克來衡量的物品(如下表),體會克與千克之間的關系,增強學生的學習效果。

有效的實踐過程與生活經驗,能夠很好地幫助學生了解克與千克兩個計量單位,并且使他們逐漸掌握它們之間的換算關系,最終在實現對學生思維能力培養的同時,提升教學效果,有效地落實核心素養的培養。

(四)基于故事的情境創設,增強體驗

從小學生的心智角度進行剖析,我們發現,利用編寫故事來創設教學情境的方法更符合學生的學習需要,有利于促進他們的健康發展。并且有研究表明,冒險、童話等類型的故事尤其受小學生的喜愛,所以教師可以運用搜集資料等手段來慢慢地收集一些故事,并按照教學要求有針對性地進行童話故事的改編,在充分調動小學生讀書積極性的同時,促進其思維發展,并引發其情感上的共鳴,使學生在歡快的氛圍中理解、掌握數學知識。創設學生喜歡的故事情境,能夠將枯燥的數學知識轉化為具體的、有趣的數學故事,吸引學生的注意力,增強學生的學習體驗,有效提高教學質量。如針對“認識周長”知識的教學,教師可采取創編童話的方式自然地引出一個問題:獅子意欲舉辦一場森林運動會,便給森林中生活的動物們送去了請帖。在具體組織過程中卻發現,森林中的動物不論是體形還是身體質量都存在著較大的差異,那么也就不能實現在同一賽場進行比賽的想法。這時,猴子給獅子提出了建議,指出可以依據動物們的體形來進行競賽跑道的選擇。比如,豹子、狼等體形較大的可分為一隊,安排它們在方形跑道比賽,而兔子、倉鼠等體形較小的一隊則在圓形跑道比賽。并且為進一步增強比賽的公平、公正性,還要明確兩條跑道的長度,隨后順勢提出問題:“在已確定跑道類型的情況下,兩條賽道的長度具有怎樣的關系才可保證比賽的公平呢?”讓學生基于問題展開自主思考,并在他們未得出答案的情況下再進行小組討論,使他們從真切的學習體驗與良好的學習氛圍中獲取答案,由此促進學生思維的發展。

(五)基于問題的情境創設,發展思維

對好奇心處于旺盛時期的小學生來說,教師若能依照教學內容設計懸念、沖突與矛盾,實現問題情境的創設,便能很好地激發學生的問題意識,從而提高課堂效率。數學問題情境的種類也有很多,同時,合理的問題情境必須堅持目標性、真實性、趣味性、啟發性、層次性和差異性等原則。教師在此環節中也要發揮自己的指導作用,引導學生對問題進行深入研究,進而在潛移默化中提升學生的自主探究能力,最終有效實現數學課程教學目標。如針對“認識時間”知識的教學,關于課堂導入環節的設計,教師可采取提問的方式:“同學們,知道這節課是什么時間打上課鈴和下課鈴嗎?”這是學生每天都會接觸的事情,其必然知道具體的上下課時間,進而能夠很快地吸引學生的注意力。這時教師再向學生提出問題:“時間有多種表現形式,諸如下午兩點就可以用14:00或2:00p.m.等表示,那這些表現形式背后又涉及怎樣的數學知識呢?”學生在聽到教師的問題后,也會好奇時間為什么可以用多種形式表示,進而開始主動探求其背后的數學知識。由此可見,創設問題情境的教學方式,能夠對學生的學習主動性與積極性起到良好的調動作用,進而提升教學效率。

總之,在小學階段,數學是不可忽視的重要學科,基于情境模式開展教學,需要教師明確相關的要求,以多種情境表征方式,增強學生的學習體驗;以創設情境類型典型,增強學生學習的熟悉感;以提升情境效能運用,有效優化教學環節。只有確保各個教學環節的細化,才能創設以游戲、實踐、生活、故事、問題為載體的教學情境,讓學生形成更加豐富、真實的學習體驗,從而進行主動學習、積極探究,切實養成良好的思維能力與解決問題的能力。當然,可用于小學數學教學的情境模式還有很多,還需我們不斷研究與創新,為小學數學教育而共同努力。

參考文獻:

[1]張麗霞.信息化背景下小學數學情境化教學的有效策略探究[J].中小學電教,2022(6):21-23.

[2]楊超.情境教學法在小學數學教學中的應用研究[J].華夏教師,2022(15):40-42.

[3]徐蘭芳.巧設學習情境 引發學習提問:小學數學教學情境化策略探究[J].數學教學通訊,2022(10):85-86.

[4]許松琴.淺析情境創設在小學數學教學中的有效運用[J].讀寫算,2021(19):73-74.

(作者單位:福建省晉江市磁灶鎮梅峰小學)

編輯:常超波