活頁式錯題本:小學六年級數學錯題整理的實踐研究

沈強

一、錯題整理的現狀

錯題的再學習是掌握數學知識、技能的重要方式,也是數學學習的重要組成部分。學生針對學習中存在的問題進行收集整理、問題分析、重新學習等系統化處理的過程,可以促進學生獨立思考、自主探究、自我學習,是體現學生學習主體的重要途徑。

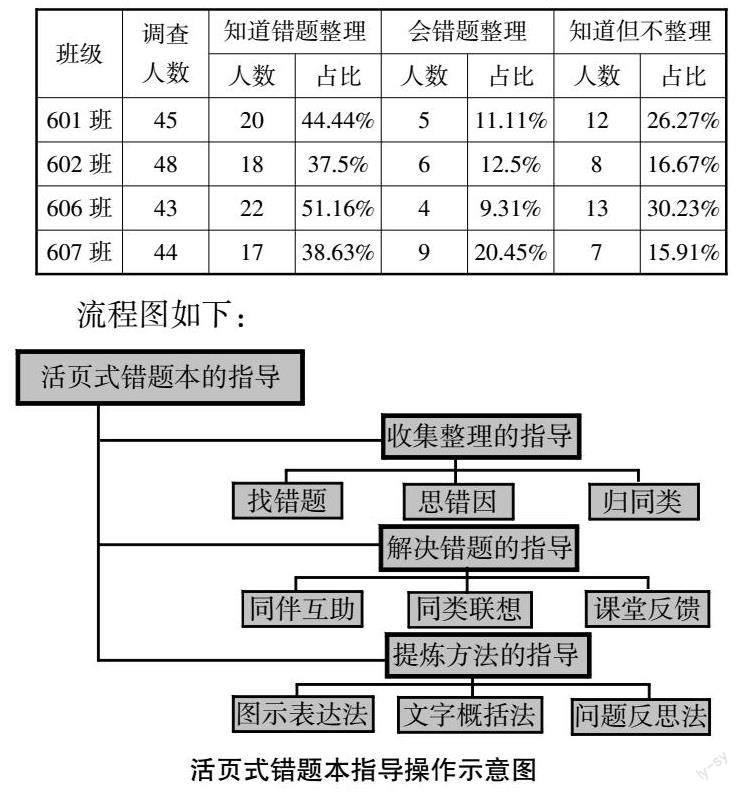

針對錯題整理,筆者設計了兩個問題,并隨機選取六年級的4個班級進行了調查,結果如下。

問題一:你知道什么是錯題整理嗎?

問題二:你會錯題整理嗎?

通過調查可見,知道需要錯題整理的學生并不多。知道錯題整理的學生中,會對錯題進行整理的更少,很多學生在老師沒有明確布置任務的情況下并無整理的習慣。

針對會進行錯題整理的學生,通過訪談形式展開進一步了解(訪談內容:你是怎樣整理的?你會將整理的內容記錄在哪里?)。訪談發現,這些學生中大部分只是機械地將錯題的題目摘錄下來,并沒有太多其他的操作。傳統錯題本的格式不利于學生整理摘錄后對其進行匯總分類。久而久之,學生對錯題整理的實施,演變成為錯題的簡單摘錄、格式化的錯題記錄、錯題答案的復制……形式化嚴重。這類的錯題整理并不能達到預期的效果。

二、活頁式錯題本的概念界定

活頁式錯題本是以學生為主體,以錯題收集、分類、整理、反思為主的學習載體。即將學生在學習中遇到的錯題根據、錯誤原因分層收集,通過錯因分析進行分類整理,采用同伴互助、同類聯想、課堂反饋等形式加以解決,最后運用圖示表達、文字概括、問題反省進行方法提煉,從而突破錯點、內化知識的一種學習活動。

活頁式錯題本旨在培養學生的數學學習興趣,提高學生分析問題、解決問題的能力,幫助學生更有效地掌握知識,培養學生自我糾錯的習慣,多元化地開展數學學習活動。

三、運用活頁式錯題本的指導策略

運用活頁式錯題本的目的是通過錯題的收集、整理、匯總及再學習,幫助學生掌握基礎知識、理清混淆概念、突破學習難點,進而提升學習效率。因此,利用活頁式錯題本進行錯題整理是實現該目標的有效途徑。實踐探究過程中,筆者從收集整理、解決錯題、提煉方法三個維度推進活頁式錯題本的應用。

流程圖如下:

(一)收集整理的指導

活頁式錯題本的核心區域是收集整理錯題,結合六年級學生的學習特點及收集整理的能力,筆者將收集整理錯題分為找錯題、思錯因、歸同類三個要素。

1.找錯題

找錯題,即要求學生在學習過程中對遇到的錯題進行收集。錯題一般分布在各種練習中,產生錯誤的原因多種多樣。因此收集錯題時,可以通過“錯題標記、同類比較、選擇摘錄”三個維度開展。

錯題標記:要求學生將練習過程中遇到的錯題,尤其是容易混淆的題目進行標記,為后續比較及摘錄做準備。錯題標記可以隨時進行,主要在練習批改之后,教師課堂講解時,能同步記錄則更佳。

錯題標記根據錯題程度用星級標注:

☆錯題:一般為計算出錯等

☆☆錯題:理解題意,但概念混淆等

☆☆☆錯題:部分解決,但沒有連貫思路

☆☆☆☆錯題:題目信息混亂,無合適的解題方法

☆☆☆☆☆錯題:不懂題意,無從下手,類似于挑戰題等

學生通過對錯題的初步梳理及標記,對錯誤原因有了初步的判斷與分析。這是收集整理的開始。

同類比較:錯題標記后,對同一單元的錯題需要進行初步的比較分析。避免類似的錯題重復摘錄。

如果知識沒有掌握,往往同類型題目重復出錯。因此錯題標記時也會存在同類錯題反復標記的情況。故同類比較可以避免機械犯錯的重復勞動。

選擇摘錄:在錯題已有初步的篩選后,對錯題進行按序摘錄。摘錄時要注意,按題目+錯解的模式原題呈現。

摘錄過程中需把握以下幾點:(1)簡單的計算錯題可不摘;(2)相同錯題盡量不重復摘;(3)根據難易程度盡己所能地分層摘。

通過收集整理,學生對錯題已有了一定程度的自我認識,即簡單分析,這有助于后續的錯題解決及知識內化。

2.思錯因

思錯因,即要求學生對錯題的錯因進行初步的分析與思考。學生錯因有很多:概念混淆、思維定式、知識薄弱等。思錯因不僅要求學生思考錯在哪里,更要求分析出錯原因,找出問題的癥結。有能力的學生還可用簡潔明了的語言概括錯點、錯因及解題思路。記錄時可選擇適合自己的方式呈現。

3.歸同類

歸同類,指通過分析錯因將找到的同類錯題或同種錯因歸為一類,一般歸納同種錯因的題型。收集的錯題經常會出現同個難點導致的同種錯因,這類錯題通常可用類似的方法解決。因此,收集整理時要將同類錯因的題型進行匯總,為后續用同種方法解決多個問題打好基礎。

(二)錯題解決的指導

活頁式錯題本的收集使用是個性學習的過程。錯題的解決,盡管沒有固定的模式,但可采用“同伴互助、同類聯想、課堂反饋”三種方式開展。

同伴互助:活頁式錯題本的最終目的并不局限于錯題的收集分類及匯總,更希望通過這樣的形式對錯題有新的認識,能有效解決,并得到一般的解決方法。然而在分析思考中,學生由于思考方式的局限,難以找到問題的突破口,這時同伴的互相溝通與交流可在一定程度上幫同學分析錯因,甚至可通過溝通找到正確的解題思路。

通過同伴間的互相啟發,將學習中遇到的錯題進行自我剖析、互相交流、反饋學習等,有針對性地解決問題,提高對知識的掌握程度。

案例:同伴錯題交流

這是同伴對錯題的分析,采用文字記錄方式呈現。同伴交流過程中,可以根據自身情況,選擇合適的方法開展,如直接交流,則有問題的學生可將需要的文字簡要記錄,還可以用圖示表達等方式展現交流過程。

數學學習中,學生思維模式不同。因此,學生開展互助交流活動時,將自己的觀點與同伴分享,又與同伴在交流中對比學習方法。在溝通中找到錯因,在討論中解決問題,在比較中發現最優方案。同伴互助時要注重對問題的思考,而不是同伴觀點的拿來主義,需取其精華,對交流中出現的問題及時調整。

同類聯想:錯題收集整理過程中,學生會發現,收集的很多題目或錯因相同,或錯誤知識點類似,這是由于學生對某個知識掌握不足或某類方法學習不到位產生的。據此,可利用活頁式錯題本,將同類錯題或同種錯誤原因歸為一類,查找共同錯因,并根據某道題目的解決方法,同類聯想,拓展思路用于其他錯題。

案例:錯題同類聯想

如果學生一個知識點沒有掌握到位,往往類似的問題一錯再錯,同類聯想讓學生將同類錯題、同種錯因放在一起對比學習,可以通過比較發現問題,從根本上解決問題。

同類聯想通過對比觀察、發現問題展開錯因分析,在對比發現中找到錯因發現問題從而解決系列問題。這不僅可以幫助學生重新梳理知識,通過錯因分析突破錯點,還能激發學生獨立思考的意識,開拓思維。

課堂反饋:活頁式錯題本通常收集的是學生頻繁出錯的問題。一些問題,學生可在整理分析中自己加以解決,但也存在很多學生自己難以解決的錯題。這時利用活頁式錯題本中收集的同類錯題或錯誤頻發的問題,為復習課提供素材,利用課堂反饋等形式重新學習加以解決。

課堂反饋結合活頁式錯題本中整理匯總的錯題,既能讓復習課上得有深度,又能讓學生的知識掌握更扎實。

(三)提煉方法的指導

錯題的分析是數學思維表達的過程。很多學生往往心中有想法,但不知如何表達;有些學生能用語言表達,但不能將其用規范的文字記錄或表征出來。而錯題分析與思考過程的記錄又是非常重要的內容。因此,基于活頁式錯題本的整理匯總,為了降低學生提煉的難度及增強學生整理的趣味性,可采用“圖示表達”“文字概括”“問題反思”三種方法實施。

圖示表達法:主要通過表格、線段圖、思維導圖等形式將同類型錯題的解題方法用直接、明了的方式進行表達。這樣的表示方法既可以呈現學生的思維過程,又可以增強學生整理的趣味性,使錯題的分析不再枯燥乏味、難解難懂。

學生通過圖示法表達解題過程,既能個性化地呈現解題過程,能將錯題知識進行串聯,使學習更有深度。

文字概括法:指學生用自己的語言將同類錯題的解題方法用文字概括后進行記錄。文字概括法要求語言簡要、精練,拒絕照搬照抄概念,這對學生思維及語言概括能力有更高層次的要求。

文字概括法記錄解決錯題的過程,適用于公式類或固定題型類的錯題。通過對公式或解題過程的文字表達,可以幫助學生形成完整的思路。在采用文字概括法記錄時,還能幫助其掌握缺失的知識,并對該內容進行深度思考。

問題反思法:即采用問答的方式將錯題分步進行記錄,通過提問對錯題進行反思,并適當記錄反思結果,更有利于學生思維的延伸。這種方式一般較少使用,但這對于學生掌握不到位、獨立思考有難度的題型,有思維導向性提示作用。

用問題形式記錄錯題的解題步驟,通過反思掌握解決問題的實際方式,能幫助學生有效掌握知識,是鞏固內化的有效途徑。同時也對學生語言概括、問題意識、反思意識等提出了新的要求。當然這樣的提煉概括方式也為學生后續的復習提供了更豐富的學習資源。

四、活頁式錯題本的成效

活頁式錯題本實行一段時間以來,取得了一定的成效。

(一)運用活頁式錯題本,提升反思能力

學生使用活頁式錯題本開展學習活動是一個不斷發現問題、思考問題、解決問題的過程。在這里,問題由學生自己發現,方法由學生來探索,結論由學生來歸納。有效運用活頁式錯題本,讓參與的學生在收集整理過程中能自主發現問題、分析問題,形成反思意識。

(二)巧用活頁式錯題本,增加知識儲備

針對活頁式錯題本收集的錯題,通過對錯因進行分類,將錯誤類型、錯誤原因分門別類,并對同類問題用簡單、直接、有效的方法解決,使學生擺脫題海戰術中大量重復的練習,而且還能將解決方法進行提煉,歸納概括一類問題的解題方法,既拓展學生的思維,又增加學生的知識儲備。

(三)活用活頁式錯題本,提高復習效率

通常在教學中遇到的、反復強調過很多遍的知識和題型,學生還是會不斷出錯。利用活頁式錯題本引導學生學習后,一方面,學生通過自己分析對錯因有一定的認識,另一方面,教師可以根據學生的出錯點適當調整課堂教學內容,甚至復習課時可結合學生的錯點進行系統教學,讓學生能針對性地加強訓練,使復習的效率達到最大化。

參考文獻:

[1]黃淑媛.小學數學復習課有效整理的三個“切點”[J].課程教育研究,2013(10):60-61.

[2]葉高升.如何提高小學數學復習課的有效性[J].學周刊,2014(13):88.

(作者單位:杭州市臨平區塘棲宏畔小學)

編輯:曾彥慧