商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的困境與對(duì)策研究

◎文/高文靜 林德發(fā)

一、引言

2020 年央行等八部委在 《關(guān)于規(guī)范發(fā)展供應(yīng)鏈金融支持供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定循環(huán)和優(yōu)化升級(jí)的意見》 中強(qiáng)調(diào), 要通過金融科技等手段提高供應(yīng)鏈金融數(shù)字化水平, 進(jìn)一步提升中小微企業(yè)應(yīng)收賬款融資效率, 緩解中小微企業(yè)融資難題。 科法斯發(fā)布的《2022 年中國(guó)企業(yè)付款調(diào)查》 報(bào)告顯示,2021 年我國(guó)企業(yè)逾期付款時(shí)間相對(duì)于2020 年有所延長(zhǎng),我國(guó)企業(yè)應(yīng)收賬款回籠期拉長(zhǎng),資產(chǎn)流動(dòng)性減弱。 以低流動(dòng)性資產(chǎn)獲取融資是供應(yīng)鏈金融模式的優(yōu)勢(shì)特征之一,因此,通過“創(chuàng)新供應(yīng)鏈金融模式”緩解中小微企業(yè)遇到的困境成為人們關(guān)注的重點(diǎn)。

深圳發(fā)展銀行于2006年率先在銀行業(yè)內(nèi)建立自己的“供應(yīng)鏈金融”品牌,此后,其他商業(yè)銀行也相繼展開供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)。在我國(guó),供應(yīng)鏈金融經(jīng)歷了1.0 線下化、2.0 線上化、3.0 平臺(tái)化三大階段, 目前正處于供應(yīng)鏈金融3.0 平臺(tái)化向供應(yīng)鏈金融4.0 數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新階段。供應(yīng)鏈金融的數(shù)字化轉(zhuǎn)型有望解決信用多級(jí)流轉(zhuǎn)、 應(yīng)收賬款確權(quán)困難、 金融與實(shí)業(yè)未真正融合等發(fā)展瓶頸。然而,機(jī)遇與挑戰(zhàn)總是相伴相生,商業(yè)銀行在供應(yīng)鏈金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實(shí)踐中也面臨諸多難題,如何抓住機(jī)遇、擺脫困境, 助力供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展, 是一個(gè)值得深入研究的課題。

二、商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的動(dòng)因分析

(一)外部原因分析

1.區(qū)塊鏈技術(shù)與供應(yīng)鏈金融高度契合。 研究表明,“區(qū)塊鏈+供應(yīng)鏈金融” 的創(chuàng)新模式在降低供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率、 提升中小企業(yè)融資效率中具備一定的優(yōu)越性。 區(qū)塊鏈技術(shù)與供應(yīng)鏈金融的契合性在于其分布式記賬法和可追溯、 不可篡改等特點(diǎn)。首先,區(qū)塊鏈記錄在鏈的數(shù)據(jù)為時(shí)間序列數(shù)據(jù),與供應(yīng)鏈金融中的票據(jù)流轉(zhuǎn)有異曲同工之妙。 基于區(qū)塊鏈技術(shù)運(yùn)用的供應(yīng)鏈金融,有利于實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈金融信息流轉(zhuǎn)的全鏈貫通。其次,數(shù)字票據(jù)通過區(qū)塊鏈技術(shù)的嵌入,可以不再依賴第三方機(jī)構(gòu)擔(dān)保或者交易背書。 智能合約也可以對(duì)其用途、 方向進(jìn)行限制和規(guī)范, 降低壞賬發(fā)生概率, 使供應(yīng)鏈金融的回款更加封閉可控。再次,基于供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)票據(jù)難以分割流轉(zhuǎn)的問題, 融合使用區(qū)塊鏈技術(shù)的電子債權(quán)憑證,可以根據(jù)不同的應(yīng)收賬款額度, 對(duì)核心企業(yè)與上下游企業(yè)的交易票據(jù)靈活拆分,并將其廣播記錄在鏈。 如若出現(xiàn)債權(quán)紛爭(zhēng), 區(qū)塊鏈無法篡改、 可溯源的特點(diǎn)可以實(shí)現(xiàn)全生命周期的債權(quán)追溯和責(zé)任劃分。

2.供應(yīng)鏈金融生態(tài)化的發(fā)展特點(diǎn)逐漸凸顯。 供應(yīng)鏈金融發(fā)展的不同階段映射出不同的結(jié)構(gòu)形態(tài)和組織方式。 供應(yīng)鏈金融1.0階段,資金流為其關(guān)注重點(diǎn), 在此過程中, 商業(yè)銀行與供應(yīng)鏈各企業(yè)間存在著點(diǎn)對(duì)線的聯(lián)系, 商業(yè)銀行是這一階段的主導(dǎo)方。 2.0階段的供應(yīng)鏈金融,關(guān)注點(diǎn)拓展到商流、物流和資金流。 由于擔(dān)任整個(gè)商流、物流、資金流流轉(zhuǎn)的組織者, 核心企業(yè)成為供應(yīng)鏈金融新的主導(dǎo)方。 供應(yīng)鏈金融3.0和4.0階段,隨著數(shù)字技術(shù)的演進(jìn), 供應(yīng)鏈金融的參與主體不斷多元化、復(fù)雜化,橫向鏈條有同等地位的競(jìng)爭(zhēng)主體; 縱向鏈條包含了核心企業(yè)、上下游企業(yè)以及消費(fèi)者;從空間角度講, 供應(yīng)鏈跨行業(yè)、 跨區(qū)域形成一個(gè)相互交錯(cuò)的生態(tài)系統(tǒng)。 在如此復(fù)雜的生態(tài)環(huán)境中, 商業(yè)銀行需要對(duì)行業(yè)有充分的認(rèn)識(shí),并能有效地處理和管控產(chǎn)業(yè)各方信息, 從而更好地對(duì)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控。

(二)內(nèi)部原因分析

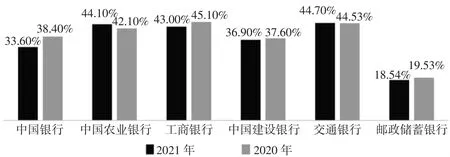

1.商業(yè)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)發(fā)展需要新的增長(zhǎng)點(diǎn)。 商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型成績(jī)亮眼, 根據(jù)各商業(yè)銀行的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)銀行、交通銀行、 農(nóng)業(yè)銀行的零售業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比均領(lǐng)先于其對(duì)公業(yè)務(wù)的占比。此外,貸款利率的降低, 也使各大銀行對(duì)公業(yè)務(wù)利潤(rùn)空間縮減。 以國(guó)有銀行為例,2021年的財(cái)務(wù)報(bào)告顯示,中國(guó)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行的對(duì)公收入的占比相對(duì)于2020年均有所下降(如圖1所示)。 但是,供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新發(fā)展趨勢(shì),賦予了商業(yè)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)的新發(fā)展機(jī)遇, 供應(yīng)鏈金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的優(yōu)勢(shì)在于可以深入產(chǎn)業(yè)鏈, 商業(yè)銀行從產(chǎn)業(yè)的“場(chǎng)景視角”為中小企業(yè)提供金融服務(wù), 依托核心企業(yè)以及科技手段的賦能, 與產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)形成緊密聯(lián)系,尋找對(duì)公業(yè)務(wù)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

圖1 2020—2021 年六大銀行對(duì)公業(yè)務(wù)收入占比

2.供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)“爆雷”頻繁。供應(yīng)鏈金融的優(yōu)勢(shì)顯著,然而,自我國(guó)商業(yè)銀行開展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)以來,供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)、欺詐手段多樣, 給行業(yè)帶來巨大的損失和震蕩。 如2013年“上海鋼貿(mào)案”和2014 年“青島詐騙案”, 通過與物流公司合謀, 利用虛假倉(cāng)單或者重復(fù)開立倉(cāng)單, 進(jìn)行融資詐騙。再者,部分企業(yè)重復(fù)利用同一倉(cāng)單, 向多家銀行進(jìn)行供應(yīng)鏈金融融資欺詐,如2019 年湘潭電機(jī)紙漿詐騙事件。 此外,在2018 年的金銀島事件中, 還存在以供應(yīng)鏈金融的名義獲取信貸后,以“二銀行”的身份行個(gè)人信貸之實(shí),從中牟利。 面對(duì)前三年的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的陣痛, 供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)違約態(tài)勢(shì)走向增高、風(fēng)險(xiǎn)類型趨于雜糅, 商業(yè)銀行需要借助科技手段,筑牢自身的數(shù)字化風(fēng)控體系。

三、商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的困境

供應(yīng)鏈金融平臺(tái)的構(gòu)建是實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要支撐載體, 各主體也已著手搭建自己的供應(yīng)鏈金融平臺(tái), 以期在市場(chǎng)上獲取更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、 更高的話語權(quán)。 因此, 究竟誰來主導(dǎo)、 如何主導(dǎo)供應(yīng)鏈金融平臺(tái), 已成為學(xué)術(shù)界研究的熱點(diǎn)。對(duì)于商業(yè)銀行而言,發(fā)展供應(yīng)鏈金融最大的問題在于缺乏對(duì)行業(yè)的深入了解。 商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型, 不僅是銀行自身的數(shù)字化轉(zhuǎn)型, 對(duì)于供應(yīng)鏈整體的數(shù)字化也存在高度依賴的情況。因此,商業(yè)銀行在供應(yīng)鏈金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實(shí)踐中,需重視行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化、企業(yè)間數(shù)字化轉(zhuǎn)型的均衡性。同時(shí),從商業(yè)銀行自身來講,數(shù)字信用建設(shè)不完善、 數(shù)字技術(shù)人才的匱乏也為商業(yè)銀行整合信息流、商流、物流、資金流等數(shù)據(jù), 構(gòu)建一體化的金融供給體系和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系造成困難。

(一)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化不足

在一些傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)展過程中, 由于規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的缺乏, 給供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來阻礙。只有做到標(biāo)準(zhǔn)化,才能實(shí)現(xiàn)信息化; 只有信息對(duì)稱, 才可以使商業(yè)銀行更好地了解最真實(shí)的交易背景,從而形成系統(tǒng)性的金融解決方案。 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化涉及兩個(gè)方面, 分別是企業(yè)交易要素與交易流程的標(biāo)準(zhǔn)化。

1.交易要素標(biāo)準(zhǔn)化問題。一切信息的采集都依賴于要素標(biāo)準(zhǔn)的建立, 交易要素包含了行業(yè)的技術(shù)參數(shù)、 票據(jù)內(nèi)容、倉(cāng)單條款等。以農(nóng)業(yè)為例, 農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融是目前國(guó)家支持供應(yīng)鏈金融信貸的重點(diǎn)方向。截至2022 年8 月底, 農(nóng)業(yè)銀行涉農(nóng)貸款余額高達(dá)5.3 萬億元,建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、工商銀行、郵儲(chǔ)銀行涉農(nóng)貸款均達(dá)到萬億級(jí)別。 盡管農(nóng)業(yè)數(shù)字化的發(fā)展正在如火如荼地進(jìn)行, 但農(nóng)業(yè)低整合度的分布特征,依然制約著商業(yè)銀行進(jìn)一步深入農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。 農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量、品質(zhì)、訂單周期、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等依舊存在需要規(guī)范的地方。 交易要素的低規(guī)范性意味著數(shù)據(jù)的高異質(zhì)性, 銀行無法使用這些高異質(zhì)性的數(shù)據(jù)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈橫向與縱向的對(duì)比, 使得數(shù)據(jù)價(jià)值難以體現(xiàn)。

2.交易流程的標(biāo)準(zhǔn)化問題。 供應(yīng)鏈金融交易流程的標(biāo)準(zhǔn)化包含了履約過程和違約處置過程的標(biāo)準(zhǔn)化。 供應(yīng)鏈金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型, 是以了解真實(shí)貿(mào)易背景為基礎(chǔ),以減少信用風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo),進(jìn)行授信。 然而,當(dāng)前行業(yè)的物流標(biāo)準(zhǔn)、 散貨運(yùn)輸能力匹配體系還存在差異,使交易信息的可追溯性依舊難以實(shí)現(xiàn)。 可追溯不僅是交易流程的溯源, 更是對(duì)企業(yè)權(quán)責(zé)的明確。 通過供應(yīng)鏈中各企業(yè)的交易環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范、明晰企業(yè)責(zé)任范圍,可以更好地評(píng)估供應(yīng)鏈上各流程的運(yùn)營(yíng)質(zhì)量, 為商業(yè)銀行決策提供授信以及授信額度多少提供可靠依據(jù)。但是,在未形成標(biāo)準(zhǔn)化交易流程的前提下, 商業(yè)銀行要實(shí)現(xiàn)上述的可追溯目標(biāo), 需要將多種技術(shù)融合使用, 以達(dá)到全生命周期的風(fēng)控要求,否則,銀行依舊難以判斷企業(yè)間交易是否按合約流轉(zhuǎn)。因而,隨著技術(shù)難度的提升, 商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融平臺(tái)的建設(shè)成本及困難也隨之增加。

(二)數(shù)字化轉(zhuǎn)型鴻溝

即使產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)了上述標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè), 數(shù)字化轉(zhuǎn)型的鴻溝也是商業(yè)銀行在供應(yīng)鏈金融數(shù)字化發(fā)展的一大挑戰(zhàn)。 伴隨著高速發(fā)展的數(shù)字經(jīng)濟(jì), 供應(yīng)鏈金融的組織關(guān)系也從“鏈”式發(fā)展向“網(wǎng)”式擴(kuò)展, 以往單一行業(yè)的供應(yīng)鏈金融的發(fā)展只局限于單條產(chǎn)業(yè)鏈, 而在數(shù)字技術(shù)的加持下, 產(chǎn)業(yè)鏈間存在著交叉糅合的趨勢(shì)。因此,不僅供應(yīng)鏈鏈條上企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的差距會(huì)影響供應(yīng)鏈金融的數(shù)字化轉(zhuǎn)型, 產(chǎn)業(yè)間數(shù)字化轉(zhuǎn)型的不均衡也會(huì)阻礙供應(yīng)鏈金融的深入發(fā)展。

1.“鏈”式數(shù)字化轉(zhuǎn)型的鴻溝。 “鏈”式數(shù)字化轉(zhuǎn)型的鴻溝表現(xiàn)為供應(yīng)鏈上企業(yè)與企業(yè)間數(shù)字化轉(zhuǎn)型的差別。騰訊研究院發(fā)布的《2022 年中國(guó)民營(yíng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型調(diào)查報(bào)告》顯示,主營(yíng)業(yè)務(wù)尚未開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型的企業(yè)占比為38.16%,38.81%的被調(diào)研企業(yè)處于初步試驗(yàn)階段;有序開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型的企業(yè)有16.3%,進(jìn)入全面優(yōu)化階段的企業(yè)只有5.19%, 而真正實(shí)現(xiàn)成熟應(yīng)用階段的企業(yè)僅達(dá)1.54%。實(shí)現(xiàn)數(shù)字化的民營(yíng)企業(yè)鳳毛麟角, 而在供應(yīng)鏈金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型中, 商業(yè)銀行所需的基礎(chǔ)能力之一就是感知力, 能夠穿透供應(yīng)鏈末端到達(dá)交易中最底層的能力,但鏈上的數(shù)字化鴻溝, 會(huì)使其感知力被削弱。根據(jù)“木桶效應(yīng)”的原理,當(dāng)供應(yīng)鏈某階段存在數(shù)字化的短板時(shí),單一企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的快速發(fā)展, 并不能為供應(yīng)鏈金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的整體提速。

2.“網(wǎng)”式數(shù)字化轉(zhuǎn)型的鴻溝。 “網(wǎng)”式數(shù)字化轉(zhuǎn)型的鴻溝體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)業(yè)間供應(yīng)鏈金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的非均衡。 中國(guó)信通院發(fā)布的《中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展白皮書》顯示,目前數(shù)字化程度最高的產(chǎn)業(yè)是第三產(chǎn)業(yè),其數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透率為40.7%,第一產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透率為8.9%,在三大產(chǎn)業(yè)中數(shù)字化程度最低。 商業(yè)銀行在供應(yīng)鏈金融方面的發(fā)展并不限于單一產(chǎn)業(yè),雖然會(huì)有重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè),但商業(yè)銀行選擇供應(yīng)鏈金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型,力圖在既有產(chǎn)業(yè)更好發(fā)展的基礎(chǔ)上,也希望在其他未涉及的藍(lán)海產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域有所突破,最大程度發(fā)揮商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的價(jià)值和意義。與此同時(shí),各產(chǎn)業(yè)交叉領(lǐng)域的范圍逐漸擴(kuò)大, 邊界逐漸模糊,產(chǎn)業(yè)間的數(shù)字化鴻溝會(huì)使商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型存在較強(qiáng)局限性。

(三)數(shù)字信用建設(shè)薄弱

供應(yīng)鏈金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型是商業(yè)銀行由主體信用、交易信用向數(shù)字信用拓展的初步嘗試。

數(shù)字信用作為一種新興的信任方式, 在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的新時(shí)代, 既可以幫助中小企業(yè)克服自身發(fā)展尚未形成規(guī)模、缺乏擔(dān)保等問題,也能為商業(yè)銀行發(fā)掘更多具有發(fā)展?jié)摿Φ闹行∑髽I(yè)。 但從實(shí)際情況來看, 當(dāng)前的信任體系仍是側(cè)重于主體信用以及交易信用, 數(shù)字信用在商業(yè)銀行決策授信發(fā)展中仍有很大的上升空間。

造成這種現(xiàn)象的原因有兩個(gè)方面:一是供應(yīng)鏈金融平臺(tái)建設(shè)不足, 在供應(yīng)鏈金融決策授信中,要從信息流、物流、商流、資金流等方面綜合考量, 目前商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融平臺(tái)把握較好的是資金流, 但通過數(shù)字信用決策授信需要的是物流與商流的全流程掌控,然而,以目前商業(yè)銀行運(yùn)用在供應(yīng)鏈金融平臺(tái)的技術(shù)難以實(shí)現(xiàn)。 二是信任赤字問題, 信任盈余和信任赤字是面對(duì)數(shù)字技術(shù)的兩種極端態(tài)度, 信任盈余就是對(duì)于數(shù)字技術(shù)過于依賴,信任赤字即對(duì)于數(shù)字技術(shù)的排斥。 但商業(yè)銀行作為一個(gè)以經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)為主的企業(yè), 其進(jìn)行自身經(jīng)營(yíng)會(huì)偏于保守,更多時(shí)候?qū)τ诩夹g(shù)態(tài)度是信任赤字, 由于新興技術(shù)沒有經(jīng)歷過完整的經(jīng)濟(jì)周期檢驗(yàn),其隱藏的風(fēng)險(xiǎn)不得而知。 因此, 商業(yè)銀行在運(yùn)用數(shù)字信用決策授信時(shí), 將會(huì)有更多的考量因素, 基于路徑的依賴性,與數(shù)字信用相比,主體信用與交易信用具有更豐富的經(jīng)驗(yàn)、更高的可信度。商業(yè)銀行對(duì)于科技的態(tài)度, 也在很大程度上決定供應(yīng)鏈金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的效用。

(四)數(shù)字技術(shù)及人才匱乏

供應(yīng)鏈金融是一個(gè)龐大且復(fù)雜的樣本, 它的風(fēng)險(xiǎn)具有極高的傳導(dǎo)性。因此,對(duì)于整條產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)判是必須的。 商業(yè)銀行需要通過數(shù)字技術(shù)獲取大量關(guān)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)的高維度數(shù)據(jù), 并且獲得的高維度數(shù)據(jù)能夠支撐供應(yīng)鏈金融這樣的大樣本,但經(jīng)歷數(shù)據(jù)清洗與沉淀之后的高維數(shù)據(jù), 無法對(duì)供應(yīng)鏈這種大樣本進(jìn)行精準(zhǔn)判斷。

數(shù)字技術(shù)場(chǎng)景化應(yīng)用難題和復(fù)合型人才的缺乏,看似是兩大困境, 但實(shí)質(zhì)上都是人才匱乏的體現(xiàn), 數(shù)字技術(shù)的發(fā)展必須依靠人力來驅(qū)動(dòng)。 在供應(yīng)鏈金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中, 需要相關(guān)人才進(jìn)行頂層設(shè)計(jì), 把握其節(jié)奏性與均衡性。 供應(yīng)鏈金融在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展中對(duì)于人才的要求是懂技術(shù)、懂金融、懂產(chǎn)業(yè), 嚴(yán)苛的條件造成相關(guān)人才的稀缺。首先,雖然科技公司對(duì)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面的人才已有一定的積累和經(jīng)驗(yàn), 但他們的培養(yǎng)是以數(shù)字化為核心, 而非以供應(yīng)鏈金融數(shù)字化為目標(biāo), 商業(yè)銀行對(duì)相關(guān)人才的培養(yǎng)也剛處于起步階段, 無法滿足市場(chǎng)需求。其次,商業(yè)銀行的數(shù)字技術(shù)人才主要依賴于其附屬的科技公司, 但很多中小銀行目前并不具備建設(shè)附屬科技公司的能力和條件。再次,科技公司之所以能夠更好地培養(yǎng)高科技人才, 是因?yàn)樗鼈儞碛旋嫶蟮难邪l(fā)投入和扁平的組織架構(gòu), 具有自上而下進(jìn)行技術(shù)革新的創(chuàng)新氛圍。而商業(yè)銀行總行、分行、支行組織架構(gòu)冗長(zhǎng), 創(chuàng)新效率大打折扣。

四、商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的對(duì)策

(一)深入產(chǎn)業(yè)集群場(chǎng)景,共同建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

自主化建設(shè)供應(yīng)鏈金融平臺(tái)依舊是商業(yè)銀行發(fā)展的主要方向, 但供應(yīng)鏈上各主體差異化的專業(yè)優(yōu)勢(shì), 跨業(yè)態(tài)合作也是供應(yīng)鏈金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要方向。 標(biāo)準(zhǔn)化形成中需要從供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)端考量, 為供應(yīng)鏈資金端提供更好的服務(wù)。因此,商業(yè)銀行需要充分利用平臺(tái)化的優(yōu)勢(shì),深入產(chǎn)業(yè)集群,形成一個(gè)包含金融機(jī)構(gòu)、科技企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)金融區(qū)塊鏈聯(lián)盟。 一是共建要素標(biāo)準(zhǔn)化的 “軟聯(lián)通”,平臺(tái)化建設(shè)的難點(diǎn)在于行業(yè)未形成標(biāo)準(zhǔn)化, 可以通過平臺(tái)化建設(shè)促進(jìn)要素標(biāo)準(zhǔn)化。 通過共建“區(qū)塊鏈+資產(chǎn)管理平臺(tái)”,基于平臺(tái)數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn),對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行提取、轉(zhuǎn)化、計(jì)算,將供應(yīng)鏈上各階段的采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售的數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化地歸集記錄。 二是共建“區(qū)塊鏈+”平臺(tái)的“硬聯(lián)通”,發(fā)揮區(qū)塊鏈的技術(shù)優(yōu)勢(shì)設(shè)計(jì)電子票據(jù), 商業(yè)銀行通過供應(yīng)鏈金融平臺(tái)向企業(yè)簽發(fā)電子債權(quán)票據(jù), 這種票據(jù)可以根據(jù)應(yīng)收賬款的額度進(jìn)行拆分, 也可以用于融資或者兌現(xiàn), 使資產(chǎn)和資金在合規(guī)的基礎(chǔ)上打造低成本、高效率、大范圍、互聯(lián)互通的交易流程體系。

(二)發(fā)揮數(shù)字化傳染效應(yīng),彌補(bǔ)數(shù)字化轉(zhuǎn)型鴻溝

數(shù)字化轉(zhuǎn)型鴻溝引發(fā)的困境在于, 單個(gè)企業(yè)的數(shù)字化發(fā)展難以實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈金融整體的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。 但商業(yè)銀行和數(shù)字化成熟度較高的企業(yè)可以發(fā)揮自己的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的傳染效應(yīng), 以自身發(fā)展推動(dòng)供應(yīng)鏈其他企業(yè)的轉(zhuǎn)型, 從而推進(jìn)供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。 數(shù)字化轉(zhuǎn)型的傳染效應(yīng)包含了兩個(gè)方面, 一方面是倒逼效應(yīng),另一方面是資源效應(yīng)。

1.強(qiáng)化數(shù)字化轉(zhuǎn)型認(rèn)知。商業(yè)銀行在與供應(yīng)鏈企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)往來中, 要把握好與客戶溝通的重要機(jī)遇, 讓客戶意識(shí)到數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要性, 使客戶為了響應(yīng)商業(yè)銀行的需求, 提高自己的競(jìng)爭(zhēng)力、融資能力,自主尋求模式的變革。 商業(yè)銀行通過自身的發(fā)展使供應(yīng)鏈各企業(yè)意識(shí)到數(shù)字化轉(zhuǎn)型的迫切性。 數(shù)字化轉(zhuǎn)型的倒逼效應(yīng)的實(shí)現(xiàn)是雙向而行的, 不僅是商業(yè)銀行倒逼供應(yīng)鏈上企業(yè)的數(shù)字化創(chuàng)新, 供應(yīng)鏈上數(shù)字化轉(zhuǎn)型的較成熟的企業(yè)也會(huì)促使與其有業(yè)務(wù)來往的企業(yè)和商業(yè)銀行更好地進(jìn)行數(shù)字化發(fā)展, 從而實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈金融數(shù)字化發(fā)展的可持續(xù)性。

2.共享數(shù)字化轉(zhuǎn)型資源。在現(xiàn)實(shí)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實(shí)踐中, 商業(yè)銀行與供應(yīng)鏈企業(yè)也應(yīng)相互協(xié)同發(fā)展、 共享數(shù)字化轉(zhuǎn)型的資源 (知識(shí)和技術(shù))。商業(yè)銀行以及供應(yīng)鏈企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中, 除了掌握自身的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的技術(shù)和知識(shí), 還可以借助供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)拓寬知識(shí)及技術(shù)的學(xué)習(xí)路徑, 來變革自身已經(jīng)僵化的發(fā)展模式。

(三)健全數(shù)字信用體系,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理能力

1.建立平臺(tái)模塊化的服務(wù)方案。 數(shù)字信用的形成取決于動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)交互驗(yàn)證能力, 這極其考驗(yàn)平臺(tái)的對(duì)接能力。 平臺(tái)對(duì)接時(shí)要考慮到數(shù)據(jù)的狀況, 從而避免可能發(fā)生的狀況。同時(shí),由于要實(shí)現(xiàn)多維度數(shù)據(jù)相互驗(yàn)證的能力, 數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性也是平臺(tái)建設(shè)需要關(guān)注的重點(diǎn)。因此,應(yīng)以供應(yīng)鏈上各階段的服務(wù)為核心進(jìn)行模塊化建設(shè)。 平臺(tái)模塊化服務(wù)方案的優(yōu)勢(shì)在于可以與各平臺(tái)接口靈活對(duì)接, 在商業(yè)銀行自主建設(shè)供應(yīng)鏈金融平臺(tái)的同時(shí), 與其他平臺(tái)互通互聯(lián), 聚集平臺(tái)資源。

2.建立主體數(shù)字評(píng)級(jí)體系。 評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要模式, 但傳統(tǒng)的主體信用評(píng)級(jí)方式大多是通過靜態(tài)的歷史數(shù)據(jù)對(duì)客戶進(jìn)行畫像, 數(shù)字評(píng)級(jí)模式可以對(duì)實(shí)時(shí)營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)充,對(duì)動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行精準(zhǔn)預(yù)測(cè)。 關(guān)于數(shù)字評(píng)級(jí)體系的設(shè)立,可以借鑒商業(yè)銀行與政府部門合作的“銀稅互動(dòng)”模式,以實(shí)時(shí)稅務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行等級(jí)的劃分, 在平臺(tái)模塊化設(shè)計(jì)的助力下, 供應(yīng)鏈企業(yè)數(shù)據(jù)與政務(wù)部門數(shù)據(jù)高效結(jié)合。 基于數(shù)據(jù)相互驗(yàn)證的條件, 利用數(shù)字孿生技術(shù)對(duì)供應(yīng)鏈金融相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行模擬, 對(duì)于不同風(fēng)險(xiǎn)的可能性進(jìn)行賦值, 從而形成數(shù)字評(píng)級(jí)體系。

(四)加大金融科技投入占比,重視ICT 人才培養(yǎng)

1.優(yōu)化創(chuàng)新環(huán)境。在競(jìng)爭(zhēng)激烈的供應(yīng)鏈金融發(fā)展中,需要將技術(shù)嵌入商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)場(chǎng)景, 而在數(shù)字技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下, 供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的突破與發(fā)展,也離不開金融、產(chǎn)業(yè)、科技高端人才的支持。從人才吸引力角度而言,高薪優(yōu)待具有很強(qiáng)的吸引力,但留住人才的關(guān)鍵是要優(yōu)化發(fā)展環(huán)境, 使銀行的內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)和晉升機(jī)制得到合理地優(yōu)化, 使其組織機(jī)構(gòu)更扁平、晉升機(jī)制更公平,為人才提供良好的創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境。

2.促進(jìn)人才流動(dòng)。 從數(shù)字化人才的構(gòu)成來看, 目前較為充裕的是懂技術(shù)的數(shù)字專業(yè)人才, 但數(shù)字戰(zhàn)略人才和數(shù)字應(yīng)用人才相對(duì)稀缺。針對(duì)數(shù)字戰(zhàn)略人才和應(yīng)用人才, 可以采取聯(lián)合培養(yǎng)的模式。 商業(yè)銀行在招聘人才方面, 不能僅限于自身的金融領(lǐng)域, 要實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈金融的數(shù)字化轉(zhuǎn)型, 對(duì)人才的要求是產(chǎn)業(yè)、金融、科技三合一,所以不同行業(yè)間人才應(yīng)相互流動(dòng)。 對(duì)于投資不足的中小商業(yè)銀行而言, 可以挑選具備較成熟金融知識(shí)的人才,與科技公司、 高校和產(chǎn)業(yè)研究所聯(lián)合培養(yǎng)。同時(shí),商業(yè)銀行也可以充分發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì), 逆向招募具備產(chǎn)業(yè)及科技知識(shí)的相關(guān)人才, 以崗位為需求制定培養(yǎng)目標(biāo), 對(duì)其進(jìn)行相關(guān)金融知識(shí)的培訓(xùn)。只有人才的互通, 商業(yè)銀行才能全面、透徹、深入地了解各行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)和痛點(diǎn), 從而對(duì)癥下藥。